急性共同性内斜视患者的临床特点及手术治疗效果分析

2023-01-11雷新平李瑶陈雪艺唐艳

雷新平,李瑶,陈雪艺,唐艳

1.宝鸡市人民医院眼科,陕西 宝鸡 721000;2 新疆医科大学第一附属医院眼科,新疆 乌鲁木齐 830000

急性共同性内斜视(acute acquired concomitant esotropia,AACE)属于眼球运动异常,是较为少见的一种共同性内斜视,在成人及大龄儿童中均会出现[1]。临床特点呈现出急性发病、眼位偏斜伴有复视等,往往发病年龄比较大,在儿童斜视中占比0.3%[2]。伴随电子智能产品的不断升级及人们对其依赖程度的不断增加,特别是新型冠状病毒肺炎发生后线上学习、工作方式的应用,患有AACE 的人数不断增加[3]。斜视一方面能够改变患者的外观,另一方面,若发生于儿童时期,会导致斜视性弱视、视功能下降等双眼视功能不足,若发生于成人时期,则会引发视物重影等症状,进而影响患者的生活和工作质量[4-5]。本研究回顾性分析近年来在我院接受治疗的ACCE患者的临床资料,分析ACCE患者临床特点及手术治疗效果,现报道如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料 回顾性分析2020 年4 月至2021年12月在宝鸡市人民医院接受治疗的120例ACCE患者的临床资料。纳入标准:(1)临床资料完整;(2)突发内斜视,同时合并同侧复视;(3)复视像间距于各个方向均相等。排除标准:(1)患有神经系统疾病;(2)伴有眼外肌麻痹体征。120 例患者中男性96 例,女性24例;年龄11~39岁,平均(24.38±5.26)岁;发病时间6~69个月,平均(21.26±5.28)个月。本研究经我院医学伦理委员会批准。

1.2 研究方法 (1)临床特点调查:全部患者均填写基本信息,包括年龄、性别、近距离(1/3 m)用眼状况、病史(外伤史、家族史及弱视治疗遮盖史等)。实施睫状肌麻痹验光,超过12岁的患者选择复方托吡卡胺滴眼液点眼,隔10 min/次,共4次,不满12岁的患者选择硫酸阿托品眼用凝胶1%点眼,每天3 次,共3 d,之后开展视网膜检影验光,用等效球镜度(球镜度数同0.5倍的柱镜度数之和)表示屈光度。各诊断眼位上斜视度与三级视功能选择同视机检查。近立体视选择Titmus 立体视图检查,选择三棱镜交替遮盖法对患者的注视调节性视标时第一眼位的远近斜视度进行检查。(2)手术方式:降低近距离用眼时间及保守治疗后,待复视程度及斜视度稳定超过6 个月后进行手术治疗。按照患者平均斜视度,依据全矫制定手术量,+30~45△的患者开展双眼内直肌后徙术,+50~60△的患者开展外直肌折叠缩短及单眼内直肌后徙术,超过+60△的患者开展单眼外直肌折叠缩短及双眼内直肌后徙术。局部及表面麻醉后,对术眼内直肌同角膜缘之间的距离进行测量,同时联合患者自觉复视程度、眼球运动及眼位对手术方案进行调整。

1.3 观察指标 (1)手术后,分析所有患者治疗疗效、Titmus 检查结果。(2)观察随访6 个月后患者的复发状况,分析手术方案调整量与术眼内直肌同角膜缘间距的相关性。

1.4 统计学方法 应用SPSS20.0 统计软件进行数据统计分析。计量资料以均数±标准差()表示,两两比较采用t检验,采用Pearson 相关性分析手术方案调整量与术眼内直肌同角膜缘间距的相关性。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 ACCE患者的临床特点 120例患者均无弱视治疗遮盖、家族遗传及眼部外伤史,神经内科及颅脑CT检查均为阴性;伴有轻度近视12例、中度近视60例、高度近视48例,平均等效球镜(-5.68±5.13)D;发病前,平均每天近距离(1/3 m)用眼时间为(9.26±1.61)h,平均持续时间(6.11±2.05)个月;平均近距离(1/3 m)斜视度(32.00±7.32)PD,远距离(6 m)斜视度平均(30.00±9.81)PD,平均远、近距离斜视度比较差异无统计学意义(t=1.790,P=0.075);Titmus检查结果显示,无近立体视患者68例、80"~800"患者30例、不足60''患者22例。

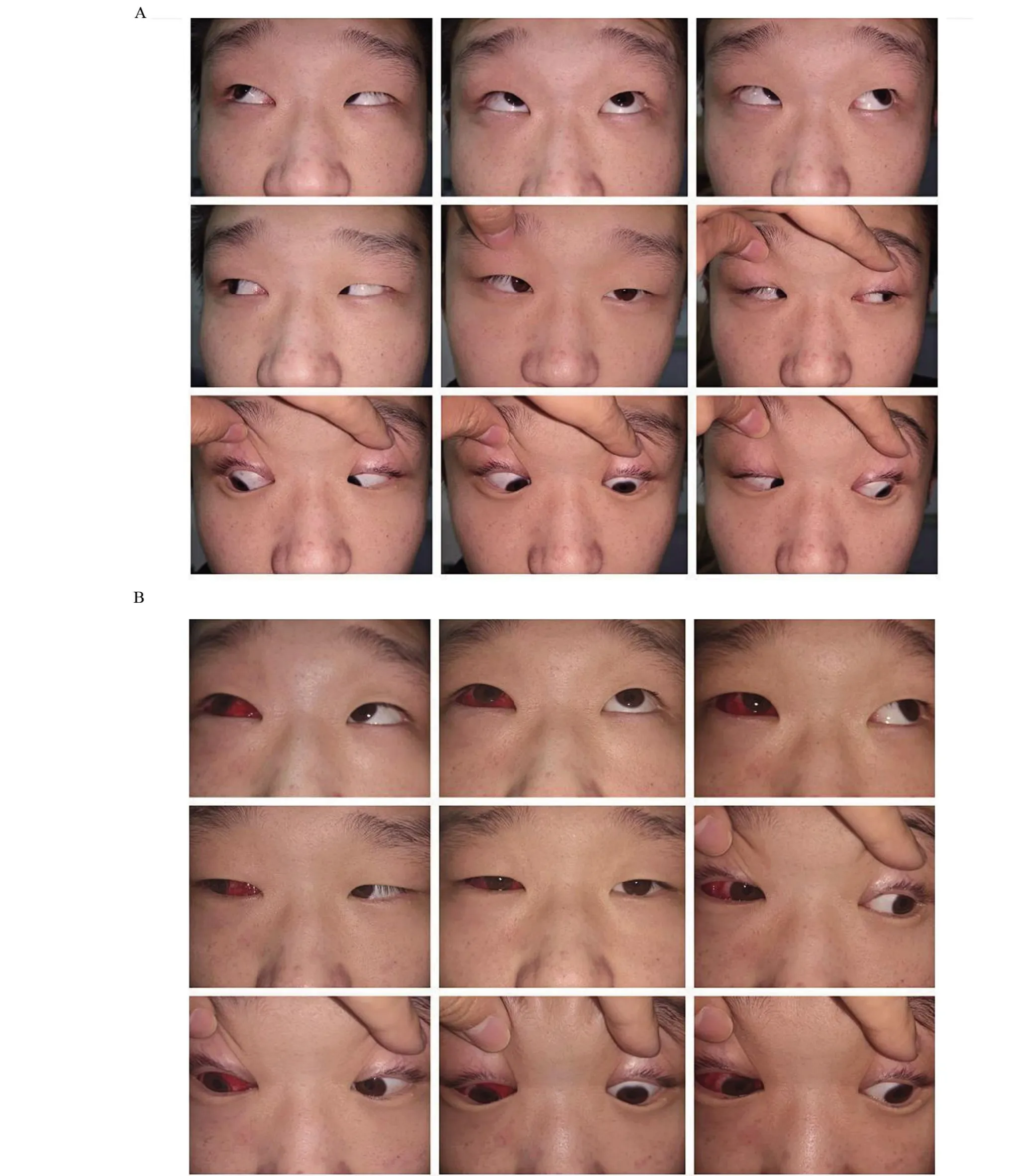

2.2 ACCE 患者手术治疗效果 120 例患者手术治疗后眼位均为正位,且复视消失;手术方案调整量与术眼内直肌同角膜缘间距的相关性分析显示,二者为正相关关系(r=0.724,P<0.001);所有患者随访6 个月后都未复发,且视觉功能都有程度不同的恢复;术后Titmus检查结果显示,无近立体视13例、80"~800"患者60例、不足60"患者47例。典型病例图片见图1。

图1 患者,男,9岁,以双眼重影半年为主诉入院,查角膜荧光-15°,双眼球各方向运动不受限,三棱镜检查提示看远=看近,右注=左注-25 PD

3 讨论

AACE 属于突然发作的一种内斜视,具有非调节性,好发于视觉功能已完成发育的人群,所以,通常伴有视混淆或双眼复视症状,严重影响患者的生活质量[6]。AACE 的症状呈现为屈光不正度数较小、未见感染性及肿瘤性疾病、双眼复视,于内直肌后退术后会有良好恢复[7]。伴随电子智能产品的不断推广,特别是新型冠状病毒肺炎发生后线上学习、工作方式的应用,患有AACE 的患者不断增加[8]。因此本研究分析AACE 的临床特征及手术治疗体会,使临床工作者了解并重视这一疾病。

本研究中,所有患者在发病之前每日近距离用眼均>6 h,这同武樱等[9]的研究结果相同。双眼的集合、调节属于联动过程,目标物近距离的刺激使集合、调节同时进行,所以AACE 可能与目标物近距离刺激引发的集合、调节不正常有关。

本研究结果显示,全部患者均发生麻痹性斜视,这是较为常见的一种复视症状,同时,本研究所选对象均是眼球近乎完全发育的年长儿童或完全发育的成人。虽然患者近距离用眼,然而由于调节紧张导致的双眼集合较少,所以内斜可能同内转异常有关。除此之外,本研究还发现,大部分患者为中高度近视,等效球镜平均(-5.73±5.09)D。一些患者从不佩戴眼镜,长时间近距离注视物体的调节需求同调节滞后间的矛盾会导致ACCE,这同陈晓斌等[10]的研究结果类似。

远、近距离斜视度相近或相同为AACE 的临床特征之一,双眼于正常视觉功能状态下注视远物,眼睛会轻度分开,同时处于调节放松状态,若注视近物时,眼睛会向内汇聚且动用调节[11]。本次研究中,虽然全部患者均有长时间近距离用眼需求,然而并未出现较多的调节性集合,所以不正常的内斜视可能同非调节集合导致的眼外肌-神经协调不正常相关。之外,本研究还显示,斜视度小且伴有近视却不配戴眼镜的患者,只有看向远处时才出现复视症状,看向近处时存在融合功能。近视却不戴眼镜的患者因为长时间调节滞后,极易导致消极的调节性聚散及融像储备缺乏,出现ACCE后,就会表现为分开不足状态。

本研究在选择Titmus 测试图对近立体视进行检查时,斜视度较小的患者会表现出精细立体视,但是斜视度较大的患者表现为缺失。若斜视度较小,物像仍然会落于两眼Panum 区,使部分立体视得以保留,大脑的融合功能也能保持有限的眼睛同时视功能,因此斜视度较小的患者在看向近物时未见双眼复视。但是,斜视度较大时,物像会大于两眼Panum区,使立体视觉缺失完全,同时融合机制也小时,进而呈现出双眼复视症状。

若患者斜视度较大、无法适应棱镜或不能经三棱镜完成矫正时,可通过手术干预[8]。本研究120例在确诊后,通过保守干预,在复视程度及斜视度稳定超过6个月后进行手术治疗。本次研究中,所有患者的手术量均依据内斜视全矫手术(普通)进行设计,手术过程中发现内直肌附着点略靠前55例,且同角膜缘的距离超过5.5 mm,全部患者于术前排除甲亢,提示AACE可能同解剖因素不正常相关。可能由于长期近距离用眼、内直肌止点靠前或持续收缩引发肥大,同时它的力量较强,内直肌内转功能不能被外直肌有效抵抗,进而表现出斜视症状,且眼外肌形态于斜视进展过程中发挥重要作用[12-13]。本次研究于术后联合患者自觉复视程度、眼球运动、眼位等情况对方案进行调整,实现术后看近外隐斜、看远内隐斜的目的。Pearson 相关性分析显示,手术方案调整量同术眼内直肌同角膜缘之间的距离为正相关关系,所以,手术中能够以其作为方案调整的参考。

综上所述,本组ACCE 患者长时间近距离用眼均超过6 h,且伴有中度近视,临床症状呈现为双眼复视,然而其眼球运动正常,远、近距离斜视度差异小,全矫手术为合理手术方案,可于术中联合术眼内直肌同角膜缘之间的距离对手术量进行调整。