改良桡动脉穿刺法在初学者中的应用

2023-01-10金建文

叶 华 金建文

(1 福建省龙岩市第二医院麻醉科,福建 龙岩 364000;2 福建卫生职业技术学院临床医学系,福建 福州 350101)

随着外科技术的发展和老年患者手术量的增加,术中行有创动脉监测的患者越来越多,动脉穿刺术就成为麻醉医师临床工作必须掌握的一项技术。术中血气分析成为麻醉科常规开展的检验项目之一。动脉血气分析是可以简易明了的知道患者氧分压,二氧化碳分压,碱剩余,电解质紊乱等各项指标情况,指标出现异常时,麻醉医师可以及时纠正,为患者安全保驾护航。动脉穿刺常选用桡动脉进行穿刺,所以桡动脉穿刺术需要越来越多的人掌握。传统的桡动脉穿刺术(现代麻醉学)是成人选用20G或22G套管针,长3.2~4.5 cm。患者入室采取仰卧位,上肢呈外展状态,腕部使用薄枕垫高,拇指外展,消毒铺巾局部麻醉后,穿刺者用右手示指,中指与拇指持针,左手示指,中指触摸在桡骨茎突旁桡动脉搏动最强处,然后针干与皮肤呈30°~45°进针。当针尖刺入动脉时有鲜红的血液喷射至针蒂,此时内针已进入动脉,还需再进针1~2 mm。外套管刺入动脉,然后一手困定内针,另一手边捻转边推进外套管,若无阻力将外套管送入动脉腔内,此时拔除内针。现在绝大多数麻醉同仁是见血再进针1~2 mm后,压低套管针,然后一手固定内针,另一手捻转并推进外套管。初学者往往在看到内针有血后再往里送1~2 mm,置管很大程度上也不会成功,这与套管针跟皮肤角度和外套管边置入内针边退出协调不一致有关。因此判断外套管是否确定进入动脉,与操作者心理因素等都有关,一次两次都没成功是对初学者自信心的极大打击。有时置管不顺导致外套管在动脉内或者皮下迂曲受阻,血肿即刻形成。对患者桡动脉是个致命打击,所以对初学者来说需要一种简单、简洁、成功率高、易掌握的桡动脉穿刺法。改良后的穿刺法置改良穿刺角度为10°~25°,针蒂见血后即撵转送管,当内针已进入动脉无须再进针1~2 mm,改良后的穿刺术成功率高,并发症少。现将本院5位初学者对本院50例动脉穿刺术患者5 min内是否能穿到动脉,置管成功率,失败率,皮下血肿等情况报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2019年5月至2020年3月我院50例需进行桡动脉穿刺术的患者。告知患者及家属桡动脉穿刺术相关并发症并知情同意,已报医院医学伦理委员会并批准,男女不限;年龄不限。BMI在20~32之内。排除Allen试验阴性者及尺动脉闭塞者。将其随机分成对照组25例和观察组25例。麻醉诱导后血压为基础血压上下波动在10%以内时进行桡动脉穿刺。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 器材 穿刺针:一次性使用静脉留置针BD Insyte(直型)20 GA。碧迪公司。国械注进20153153645。

1.3 方法 操作前向患者及家属告知术中行桡动脉穿刺术目的、作用和相关并发症,并签动脉穿刺知情同意书。对照组患者入室采取仰卧位,上肢呈外展状态,腕部使薄枕垫高,拇指外展,消毒铺巾局部麻醉后,穿刺者用右手示指,中指与拇指持针,左手示指,中指触摸在桡骨茎突旁桡动脉搏动最强处,然后针干与皮肤呈30°~45°角进针。当针尖刺入动脉时有鲜红的血液喷射至针蒂,此时内针已进入动脉,还需再进针1~2 mm。外套管刺入动脉,然后一手固定内针,另一手边捻转边推进外套管,若无阻力将外套管送入动脉腔内,此时拔除内针。观察组有别于对照组之处在于:①穿刺时针干与皮肤呈30°~45°改良为10°~25°。②操作时见鲜红的血液喷射至针蒂,一手固定内针另一手撵转并推进外管,无须内针进入动脉后再进针1~2 mm和压低置管。见图1。

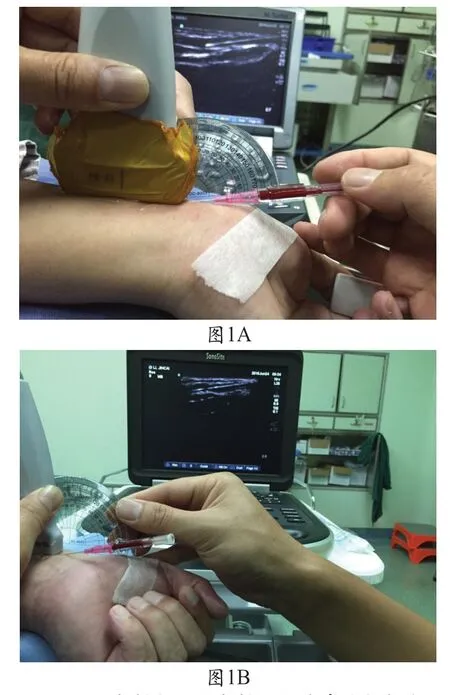

图1 B超下穿刺成功后穿刺针与动脉的成角范围

1.4 观察指标 分别记录两组操作者穿刺针蒂能否出现动脉血(以血的流速和颜色判断是否为动脉血)、穿刺成功率(穿刺置管成功后接上动脉传感器后监护仪出现动脉搏动波形)、失败率(无法成功置管,即使强行置管成功接上动脉传感器后监护仪仍未出现动脉搏动波形)、血肿发生情况及严重程度。每位操作者的时间均为5 min(针尖触到皮肤到操作结束所用时间)。

1.5 统计学方法 所有数据均采用SPSS 17.0统计软件进行分析,计数资料采用百分率表示,组间对比采用χ2检验。以P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

改良组桡动脉穿刺成功率显著高于对照组,失败率、皮下血肿发生率明显低于对照组(P<0.05);穿刺针蒂出现动脉血发生率稍高于对照组,但差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 两组观察指标比较[n(%)]

3 讨论

利用高频超声成像技术可清楚地显示桡动脉与穿刺针的局部角度关系,可清晰看出即使穿刺针接近动脉管腔底层角度都绝不可能超过30°,穿刺针再往前进就要穿破动脉,图1角度(包括测量误差在内)仅为10°~20°,患者BMI分别为22和24,穿刺针已在动脉内行走了一段距离,把穿刺针往回退,退到接近动脉前壁,此时再压低穿刺针,动脉血流仍能顺畅流出,即穿刺成功,针与皮肤的角度还能再压低,触摸技术穿动脉失败往往是穿刺针回血后外套管不能送入血管,因为套管针前端有1 mm左右针头露在外面,便于穿刺时刺破动脉。穿刺初见回血时仅针尖进入血管,而外套管并未进入动脉,按常规穿刺见血后再进1~2 mm,压低套管针送管。这常规步骤就存在着多两步操作,第一步见血再进1~2 mm,但1~2 mm的尺寸对初学者来说是非常难把握的,对有一定穿刺经验的操作者来说也是把握不准,如果穿刺时滑动穿刺点不是在正中,在血管边缘,有可能再进1~2 mm就会刺透血管,这时再送外套管,结果就是送不进,血肿形成,给再次动脉穿刺置管带来麻烦;第二步,压低置管,这“压低”二字看上去很容易操作,但实际压低多少角度,不管对经验丰富还是对初学者来说都是一个模糊的概念,如果针尖不正中或者桡动脉内腔很细,此时压低带来针尖的摆动,有可能划破对侧动脉内壁甚至直接刺透动脉,此时置管显然不顺畅或者置不进,如暴力置管,血肿发生必然无疑,多一步操作步骤就多一步风险,何况两个操作步骤,无疑增加穿刺带来的诸多不确定性,经验丰富者除外,但在你练成高手之前,必然损伤了许多条弹性十足的动脉,对患者对血管都是打击,如果ALEEN试验假阳性,那就有可能造成患者手部供血不足。桡动脉比股动脉细,桡动脉且易于痉挛,所以穿刺桡动脉的操作难度要高于股动脉,尤其是相对于桡动脉发育异常,精神紧张等不利因素的患者,穿刺桡动脉可能变得更为困难。掌握桡动脉规范合理的穿刺技术有利于提高桡动脉穿刺的成功率。

合适穿刺点的选择在桡动脉穿刺上很重要,能降低术者穿刺的难度,对提高穿刺的成功率也有帮助。桡动脉由于越靠近远端其行走越为表浅,分支也是越来越多,穿刺点的选择如果过于靠近远端的话,其误入桡动脉血管分支的可能性就会增加:但是如果穿刺点又过于靠近心端,桡动脉的走行是较深的,桡动脉走行越深,穿刺的难度也是逐步增加的,平时穿刺部位一旦穿刺失败,往往就得向近心端前移重新选择穿刺点。穿刺部位过于靠近心端则依据《现代麻醉学》介绍的桡动脉穿刺术进行穿刺。穿刺者用右手示指,中指与拇指持针,左手示指,中指触摸在桡骨茎突旁桡动脉搏动最强处,然后针干与皮肤呈30°~45°角进针。当针尖刺入动脉时有鲜红的血液喷射至针蒂,此时内针已进入动脉,还需再进针1~2 mm。外套管刺入动脉,然后一手固定内针,另一手边捻转边推进外套管,若无阻力将外套管送入动脉腔内,此时拔除内针。这种情况下,穿刺部位越深角度是越难控制到合适程度,对初学者来说几乎很难掌握角度和穿刺深度,即时穿刺到鲜红的血液喷射至针蒂,再压低再往前送,深度越深压低的表面成角越大,偏离动脉的可能性越高,失败率就越高,改良后的桡动脉穿刺术在离近心端的桡动脉搏动处穿刺,随着桡动脉越深,其穿刺的角度通常也需要改变稍许,角度的调整对初学者来说也是较难掌握的,但相对《现代麻醉学》介绍的穿刺术对比来说,初学者更适合用改良后的穿刺技术。因为步骤越简单,误差越小,成功率就越高。穿刺点一般选择在桡动脉茎突近端1 cm处,该部位的桡动脉走行较表浅,穿刺容易成功,初学者也容易掌握,在该部位桡动脉的分支相对来说较少。有的特殊患者受桡动脉迂曲、变异等因素的影响。这个部位应该不是最合适的穿刺部位选择点,穿刺点的选择还是因人而异,最理想的穿刺点应选择在桡动脉搏动明显且走行直的部位。在桡动脉穿刺时需要将患者的腕部垫高,腕关节保持处于过伸状态,初学者容易触摸到桡动脉,穿刺时初学者应该将左手的食指、中指、无名指自穿刺由远及近依次轻松放于桡动脉搏动最强处,三指方向即患者桡动脉的走行方向,食指所按压部位即为穿刺的“靶点”,三指所指线路即为进针的方向,这里需要避免的一种情况就是,初学者为了更清楚的触摸桡动脉,会将手指过度按压桡动脉,这样就会造成桡动脉的远端血流受阻,使桡动脉下压,人为增加了穿刺的难度。对初学者来说穿刺部位确定后,穿刺方法直接决定穿刺的成功率,改良后的动脉穿刺法直接去除上述两步骤,不向前推进1~2 mm,不压低,见血后直接置管,即使穿刺角度不正中,也能顺利置管,因为见血后立即置管,给外套管很大的空间,外套管脱离针尖后遇到阻力会自行改变角度,即使碰到血管内壁也能顺利拐弯置在血管内,对初学者来说简单易掌握,成功率高,增加操作者的信心,减少皮下血肿,有利于血管恢复,直接减少动脉穿刺并发症的发生。