非物质文化遗产的本真性:实践中的概念误用与路径混淆*

2022-12-19唐璐璐

唐璐璐

引言:从一次实验性调查说起

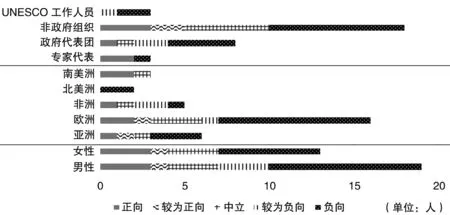

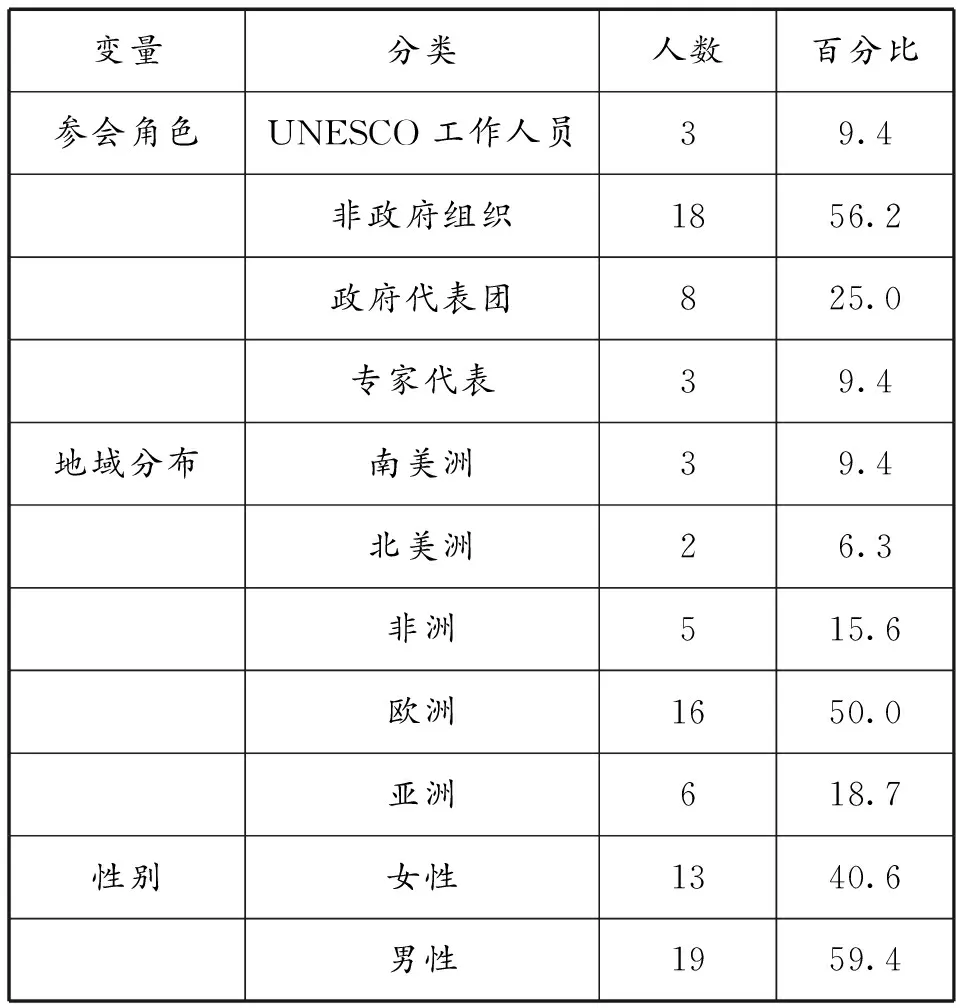

2018年11月26日至12月1日,保护非物质文化遗产政府间委员会(以下简称为“委员会”)第13届常会在毛里求斯路易港举行。会议期间,非物质文化遗产(以下简称“非遗”)非政府组织论坛(ICH NGO Forum)(1)《保护非物质文化遗产公约》框架下认证了一批非政府组织为委员会提供咨询服务,目前获得认证的组织或机构共184个,详见UNESCO, https://ich.unesco.org/en/accredited-ngos-00331,访问日期:2022年6月7日。“NGO论坛”是这些认证非政府组织交流和合作的平台。部分成员(2)调查主要由任职于塞尔吉巴黎大学的Chiara Bortolotto和佛兰德非物质遗产工作坊(Workshop intangible heritage Flanders)负责人Jorijn Neyrinck发起。本人协助了本次采访的部分拍摄工作,已征得两位发起人同意,在本文使用此次采访的相关材料。发起了一项实验性调查。由一名成员身着胸前印有“本真的”(Authentic)的衣服,同时将“非遗”(ICH)的标志挂在胸前,旨在了解参会人员看到这两个概念同时出现时的反应以及对二者关系的认识。调查采取随机采访方式进行。访谈对象根据参会角色可分为联合国教科文组织(以下简称“UNESCO”)工作人员、缔约国政府代表团成员、专家代表(3)需要说明的是,专家代表也是以缔约国政府代表团身份参会的;因其在非遗研究领域的专业性与政府代表团中的外交官或其他政府官员有区别,笔者将其单独划分为一类。以及非政府组织成员(4)以观察员身份参会。;在地域上涵盖了缔约国所在的主要大洲(表1)。根据这项调查的访谈结果可知,对于“非遗”与“本真的”关系,不同立场的利益相关者呈现出较为复杂的情感(图1)。

图1 对“本真性”概念的态度取向

表1 采访对象基本特征

一、对非遗本真性的复杂态度

UNESCO工作人员对非遗与本真性的联系基本持负向或较为负向的态度,但不同相关方对非遗本真性的理解存在偏差。如U2表示:“这是不该用的词汇……但一些社区总是在说他们的遗产是本真的或独特的。”(5)以下标注编号的观点引用,均来自于本次访谈,后文不再一一注明。U3也提出“可能这对社区来说是很重要的,本真性意味着历史……但并不适合公约,公约针对的是活态遗产。”由此可见,关于非遗的本真性,至少涉及两种立场:一是《保护非物质文化遗产公约》(以下简称“2003年《公约》”)的立场,主张非遗是活态的,是当下的;二是社区立场,他们希望通过本真性来塑造非遗的历史性、独特性,以及由此产生的合法性。

作为2003年《公约》缔约国,因涉及到履约,笔者默认除UNESCO工作人员外,政府代表团成员是访谈对象中较为接近理解该公约理念和规则的。该类别访谈对象中有75%的人员对“非遗”与“本真的”联系持负向或较为负向的态度。有人提出本真性是一种强加的外部规则,如G7认为“非遗意味着活态的、进行中的事项……但是本真性则意味着回到规则,回到一种价值评判。”但也有G3认为“非遗是本真的”。

对于专家的采访样本较少,只有3位,但也呈现了不同观点。E1认为,“非遗和本真性对我来说非常重要,公约有多处关注‘本真性’。”E3认为“非遗是本真的……也要有‘完整性’。”但是,E2认为将这二者并置是非常讽刺的组合。

非政府组织代表是以观察员身份参与UNESCO关于非遗的各项讨论的,他们的观点较能代表民间声音。受访者中,有约一半代表对非遗与本真性的联系持负向或较负向的态度。例如,N2认为,“我不认为非遗有‘本真性’,因为这是关乎日常生活的,而日常生活的内里不是‘本真性’。”N4表示,“我们相信‘多样性’和‘对话’,不相信‘本真性’。”但也有代表表达了不同观点,认为出于不同立场,对本真性的理解是不同的。N15就提到,“很难把‘本真的’这样一个概念纳入公约,但如果放到社区中,它可能就没有那么不恰当了,对那些人来说,它代表真实。”N3以本国的非遗项目举例,“挪威的传统舞蹈家和音乐家经常用‘本真性’这一概念为他们维持传统的行为正名。……虽然挪威的传统是不断变化的,我们查资料会发现祖母和年轻人的舞蹈方式是不同的,它是流动的,但他们却重视‘本真性’这一概念……他们的‘本真性’和UNESCO不鼓励的那个‘本真性’不是同一概念。”

虽然在2003年《公约》框架下,本真性不合时宜;但是,就以上访谈结果可知,即使是在近距离参与2003年《公约》相关工作的人员中,对非遗与本真性关系的认识仍不明朗,成员间没有达成共识。很多人承认本真性之于公约是不合适的,但也理解实践中对此概念的不同认识。这让笔者开始思考,本真性概念为何与非遗有如此深厚的渊源?哪些人需要它?本真性对他们的功能与意义又是什么?从访谈内容和非遗实践来看,至少可以从对物质文化遗产领域相关概念的误用,社区的现实需求以及民俗学学术范式的影响三方面去探析缘由。

二、对物质文化遗产真实性/原真性的误用

(一)真实性与原真性之辨

Authenticity的中文译法除了本真性,也有译为真实性、原真性。国内物质文化遗产领域的官方文本,一直采用“真实性”译法。(6)例如联合国教科文组织世界遗产中心、国际古迹遗址理事会、国际文物保护与修复研究中心、中国国家文物局主编:《国际文化遗产保护文件选编》,北京:文物出版社2007年。徐嵩龄认为,“真实性”的翻译对于遗产科学来说,还未完全对应英文原意。根据《奈良真实性文件》(1994年)所提的“文化遗产的最初与后续特征”(7)《国际文化遗产保护文件选编》,第142页。,Authenticity应该包含“原初”和“真实”两层涵义,因此“真实性”译法不全面,“原真性”更贴切。(8)徐嵩龄:《文化遗产科学的概念性术语翻译与阐释》,《中国科技术语》2008年第3期。张成渝也提出,国内关于“真实性”的肇始使用与Authenticity无关,其在国内遗产领域的广泛使用是一种习惯性沿用,不具有学术层面的先天优势。(9)张成渝:《“真实性”和“原真性”辨析》,《建筑学报》2010年第S2期。值得注意的是,国内最早将Authenticity与“真实性”对译的刘临安(10)刘临安:《当前欧洲对文物建筑保护的新观念》,《时代建筑》1997年第4期。,后来也认为“原真性”译法较之“真实性”更优。(11)张成渝:《“真实性”和“原真性”辨析》。《威尼斯宪章》1986年译本(12)《威尼斯宪章》,陈志华译,《世界建筑》1986年第3期。的译者陈志华在2008年译本修订时,将之前版本中Authenticity对应的“一点不走样地”译法替换为“原真性”。相较于“真实性”仅仅强调“真实”,“原真性”确实多了时间维度的考量。(13)张成渝:《“真实性”和“原真性”辨析》。

虽然基于学理考量,国内物质文化遗产领域的很多学者采用了“原真性”译法,但官方文本仍统一采用了“真实性”译法;对这二者的辨析也从未停止。物质文化遗产领域相关的讨论,本文暂用官方文件中的“真实性”。

(二)活态遗产对真实性的挑战

最早提及“真实性”概念的是1964年第二届历史古迹建筑师及技师国际会议通过的《关于古迹遗址保护与修复的国际宪章》,也称《威尼斯宪章》。该宪章开宗明义提出,将古迹“真实地、完整地传下去是我们的职责”(14)《国际文化遗产保护文件选编》,第52页。。自此,“真实性”与“完整性”逐渐成为文化遗产保护领域的两项重要准则。

就“真实性”而言,《威尼斯宪章》明确“各个时代为一古迹之建筑物所做的正当贡献必须予以尊重”(15)《国际文化遗产保护文件选编》,第53页。,也即历史古迹的真实性包括其在整个历史过程中被赋予的全部历史信息。“二战”后,欧美社会更关注建筑的文化性和历史性,该宪章提出的保护原则回应了彼时人们对于历史建筑保护的基本要求,是一种博物馆式保护。(16)吕舟:《〈威尼斯宪章〉的真实性精神》,《中国文物科学研究》2014年第2期。而且,这一时期,主导国际遗产保护运动的是以意大利为主的一小群欧洲保护专家,他们将遗产保护运动植根于人文理想及理性主义思维中,以应对因战争和民族主义而分裂的新世界。这种理念成为《威尼斯宪章》的核心思想。(17)[美]李光涵:《从国际主义到全球化——试论〈威尼斯宪章〉和“世界遗产”概念的衍变》,《中国文物科学研究》2014年第2期。UNESCO于1972年通过的《保护世界文化和自然遗产公约》(以下简称“1972年《公约》”)继承了《威尼斯宪章》关于“真实性”的表述。在1977年最早一版操作指南中,就提到物质遗存的真实性反映在其存在的整个历史过程中。(18)Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention(1977),UNESCO, http://whc.unesco.org/en/guidelines/,访问时间:2022年6月7日。由于1972年《公约》在全球范围的影响力(19)截至目前,该公约共有167个缔约国,参见UNESCO, https://whc.unesco.org/en/list/,访问时间:2022年6月7日。,真实性的概念得到更广泛的认知和理解。(20)吕舟:《再谈文化遗产保护的真实性问题》,《世界遗产》2015年第4期。

20世纪80年代以后形成的当代保护理论,对以《威尼斯宪章》为代表的经典保护理论体系提出了诸多质疑和挑战。经典保护理论关注的是遗产在美学和历史上的真实性;而当代保护理论则更关注主观的判断和价值观。(21)[西]萨尔瓦多·穆尼奥斯·比尼亚斯:《当代保护理论》,张鹏、张怡欣、吴霄婧译,上海:同济大学出版社2012年,第96页。在此语境下,真实性就不是遗产所必需的,而是遗产之外的一种价值判断。将对象的真实等同于其原初状态(或者任何过去或假定的状态)是一种非常主观的选择。(22)[西]萨尔瓦多·穆尼奥斯·比尼亚斯:《当代保护理论》,第94页。《奈良真实性文件》就体现了非西方国家开始基于自身文化传统和理解对真实性进行思辨。(23)徐桐:《〈奈良真实性文件〉20年的保护实践回顾与总结——〈奈良+20〉声明性文件译介》,《世界建筑》2014年第12期。世界范围内关于文化多样性和遗产多样性的思考,也推进了关于“真实性”的辨析。相关讨论显示,《威尼斯宪章》或1977年版《实施〈世界遗产公约〉操作指南》与《奈良真实性文件》所关注的保护对象已有明显差异,前者主要关注历史遗存,而后者更关注与当代日常生活相关联的“活态遗产”,其价值仍在生成或发展的过程中。(24)吕舟:《再谈文化遗产保护的真实性问题》,《世界遗产》2015年第4期。在具体的保护思路上,当代保护理论体现了一种趋向,不能为保护而保护,保护本身也只是一种方法,是保存、增强对象所具有意义的方法,而不是最终目标。(25)[西]萨尔瓦多·穆尼奥斯·比尼亚斯:《当代保护理论》,第187页。因此,在遗产保护中,不应混淆保护对象的性质和对应的保护方法。

2003年《公约》体现了当代新的遗产保护理念,从两个层面来看,它都是要摒弃“真实性”概念的。第一,从非遗的定义看,非遗“世代相传,在各社区和群体适应周围环境以及与自然和历史的互动中,被不断地再创造”(26)参见联合国教科文组织文化部门活态遗产处《基本文件·2003年〈保护非物质文化遗产公约〉2020年版本》,巴黎:教科文组织2020年,UNESCO, https://ich.unesco.org/doc/src/2003_Convention_Basic_Texts-_2020_version-ZHO.pdf,访问日期:2022年6月7日。。很显然,这是一种活态遗产,应该避免将其作为历史遗存对待,进行博物馆式保护。第二,非遗“不应受制于外部对其价值的判断”(27)《保护非物质文化遗产的伦理原则》,见《基本文件·2003年〈保护非物质文化遗产公约〉2020年版本》。,真实性与完整性等由专家确立的权威遗产话语(28)Laurajane Smith,Uses of Heritage (London and New York: Routledge, 2006), 4.在该公约框架下不适用。但即使是在遗产保护专业群体中,由于对真实性的追求是所有经典保护理论所共有的原则(29)[西]萨尔瓦多·穆尼奥斯·比尼亚斯:《当代保护理论》,第72页。,因而很多人对非遗这一保护对象的性质仍没有清楚的认识,例如前文所提到的专家E3的观点。他们有一个明显特征,就是会将“完整性”与“真实性”联系在一起。因此,对于历史遗存进行“真实性”保护的惯习是影响人们关于非遗本真性认识的原因之一,容易导致将之前针对物质文化遗产的保护原则误用在非遗保护上。

三、从公域到私域:社区对本真性的现实需求

社区、群体和个人(30)为行文便捷,除特殊说明,下文均将“社区、群体和个人”简称为“社区”。是2003年《公约》中被赋权进行非遗保护的主体,但正如前文调查结果所示,社区对非遗的本真性问题是持不同态度的。有的社区希望在多元文化交流中增进对话,不认同本真性;也有相当多的社区认为本真性对于自身而言具有积极意义。遗产实践实际是从国际组织和国际公约愿景的公域回到关乎身份认同和利益归属等实际问题的私域。相对于身处管理规范位的遗产行动者而言,社区的遗产实践者常常会根据自身需求对本真性按需取用。

(一)非遗作为文化身份标识:世界主义的遇冷

如果说人们对“真实性”的误用经常与“完整性”联系在一起;那么社区对本真性的需求,也有一个明显特征,就是往往与“独特性”联系在一起。可以从日本代表团在2003年《公约》框架下进行相关讨论时多次提出非遗的本真性与独特性问题(31)笔者于2018年12月8、9日在北京师范大学文学院主办的“一带一路国家的非物质文化遗产保护与乡村振兴”国际学术研讨会期间,与联合国教科文组织非物质文化遗产部前主任爱川纪子女士的讨论也证实了这一点。,见出这种来自社区的强烈声音。

在笔者作为观察员参与的委员会第13届常会上,日本代表团两次提到本真性与独特性的“合法”问题。第一次是在2018年11月27日下午的议程——评审机构2018年工作报告时提出的。评审机构报告人提醒缔约国不要使用暗含该元素具有“不变性(immutability)”“杰出性(excellence)”或“独特性(uniqueness)”的表述,诸如“本真性(authenticity)”“独特的(unique)”“独创的(original)”或“卓越的(extraordinary)”。因为这些表述意味着外部对元素强加的等级,而2003年《公约》是鼓励公平表述的。(32)Decision of the Intergovernmental Committee: 14.COM 4, LHE/19/14.COM/4,第384条,UNESCO, https://ich.unesco.org/en/Decisions/14.COM/4,访问时间:2022年6月7日。日本代表团提出质疑,“独特性(uniqueness)”和“独创性(originality)”一定与非遗的定义相矛盾吗?他们认为这需要从哲学上加以考虑。(33)Decision of the Intergovernmental Committee: 14.COM 4, LHE/19/14.COM/4,第399条,UNESCO, https://ich.unesco.org/en/Decisions/14.COM/4,访问时间:2022年6月7日。第二次是在2018年11月30日下午,大会再次回到评审机构2018年工作报告议程中未尽的讨论。日本代表团继续提出,虽然非遗不同于“突出的普遍价值”和“世界遗产”的概念,但“独特性(uniqueness)”“独创性(originality)”“本真性(authenticity’)”和“普遍性(universality)”这些术语就必须被拒绝吗?他们对此表示强烈怀疑,提出社区在许多情况下珍惜、维护和保护一个元素,是因为这个元素反映了他们独特的身份。独特性为社区承担、珍惜和维护这一元素提供了基础。(34)Decision of the Intergovernmental Committee: 14.COM 4, LHE/19/14.COM/4,第1075条,UNESCO, https://ich.unesco.org/en/Decisions/14.COM/4,访问时间:2022年6月7日。

进一步分析日本代表团提出的问题,则涉及2003年《公约》中所贯穿的世界主义(cosmopolitanism)思想与社区根深蒂固的民族主义(nationalism)思想的冲突。世界主义“cosmopolitan”一词源于古希腊文“kosmopolitês”,意为“世界公民”,(35)刘贞晔:《世界主义思想的基本内涵及其当代价值》,《国际政治研究》2018年第6期。其源头可追溯到古希腊的犬儒主义和斯多噶学派。根据德国学者乌尔里希·贝克(Ulrich Beck)的阐述,世界主义主张建立一种基于理性共识的秩序,所有国家和民族应抛弃民族利己主义的立场,将自身置于一体化的世界中去定位和思考,齐心协力解决人类共同面临的重大问题。(36)[德]乌尔里希·贝克、埃德加·格兰德:《世界主义的欧洲:第二次现代性的社会与政治》,章国锋译,上海:华东师范大学出版社2008年,第19-21页。UNESCO是崇尚世界主义、世界公民观念以及世界社区理念的(37)[澳]林恩·梅斯克尔:《废墟上的未来:联合国教科文组织、世界遗产与和平之梦》,王丹阳、胡牧译,南京:译林出版社2021年,第38页。,UNESCO面向全球的遗产保护行动也体现着这一思维。其于1954年通过的《武装冲突情况下的文化遗产保护公约》首次提到了“全人类文化遗产”,突出了一种在国家利益之外的文化遗产的世界主义观念。1972年《公约》强化了“世界遗产”的概念并使其得到更为广泛的传播。2003年《公约》继承了遗产保护的世界主义观念,公约开篇就表明“意识到保护人类非物质文化遗产是普遍的意愿和共同关心的事项”(38)参见《基本文件·2003年〈保护非物质文化遗产公约〉2020年版本》。。这至少涉及两个层面的意义:第一,公约默认民族国家的公民应呼应公约中世界主义思想价值的诉求,以世界主义公民(Cosmopolitan Citizen)的身份关心全球的非遗保护行动并承担自身应尽的责任。第二,由于“世界主义承认他性,但并不将其绝对化,而是寻找着一条使其得到普遍容忍的途径”(39)[德]乌尔里希·贝克、埃德加·格兰德:《世界主义的欧洲:第二次现代性的社会与政治》,第19页。,因此,世界主义的多元文化主义立场是:承认不同文化的差异,但这些差异不涉及等级优劣和价值判断,不同文化间是可以相互学习的。各国各民族的非遗虽形态各异,但都是人类共同的文化遗产,是促进人类文明交流的重要资源,无孰高孰低、孰真孰假之分。

世界主义的理想是美好的,但在尊重人类社会多样性的基础上,不可能期待每个人都成为世界主义者。从社区立场来说,有人就希望享受合理的自由权利,更愿意与自身所在的群体发生更多关联,而与世界其他部分保持隔离状态。(40)[美]奎迈·安东尼·阿皮亚:《世界主义:陌生人世界里的道德规范》,苗华建译,北京:中央编译出版社2012年,第14页。在社区,民族主义可能是更普遍存在的思想价值。民族主义在对内时,往往致力于消除差异,建立统一规范;但在对外时则强调差异,处理他性时遵循非此即彼的逻辑。(41)[德]乌尔里希·贝克、埃德加·格兰德:《世界主义的欧洲:第二次现代性的社会与政治》,第17、18页。社区强调非遗的本真性和独特性,对内是用以加强身份认同和归属,对外则是彰显差异性,用作身份标识。

从UNESCO正在开展的对2003年《公约》列入机制的全球反思来看,也可洞见社区层面的遗产实践与公约理想仍有差距。在名录申请上,各缔约国热衷于申请《人类非物质文化遗产代表作名录》,而最能体现2003年《公约》国际互助目标的《急需保护的非物质文化遗产名录》却遇冷。(42)参见UNESCO进行的非遗领域专家线上问卷调查,UNESCO, https://ich.unesco.org/doc/src/LHE-21-EXP-INF.1.pdf,访问时间2022年10月22日。不论缔约国还是社区,其实最关心的仍是自身非遗项目是否得到国际认证。被列入代表作名录,意味着获得重要的文化身份标签以区别于其他民族/国家/社区,因此这个标签必须是独特的,也必须是本真的。而急需保护名录意味着非遗项目的存续状况不好或保护措施不到位,是不利于民族/国家/社区对外形象的,因此申请的积极性不高。

(二)非遗作为“文化财产”:文化遗产体制的失效

如果说,民族主义导致在思想观念层面社区强调非遗的本真性;那商品化及牵涉的利益分配问题就是从实际生活层面影响着社区对非遗本真性的追求。

1.“文化财产”体制与“文化遗产”体制的差异

UNESCO曾与世界知识产权组织探索共同推进非遗保护,(43)施爱东:《“非物质文化遗产保护”与“民间文艺作品著作权保护”的内在矛盾》,《中国人民大学学报》2018年第1期。但在酝酿2003年《公约》时,各国代表最终摒弃了在知识产权制度下保护非遗的最初观点,转而从更宽广的角度进行非遗保护,聚焦文化过程传承,而非聚焦以知识产权为基础、对非遗的法律保护,或这一过程最终产品的商业化利用。(44)Janet Blake,“Developing a New Standard - Setting Instrument for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage: Elements for Consideration,” revised edition(2002),accessed June 7, 2022, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000123744.

在知识产权制度下,“文化财产”是将文化物化为文化生产过程的最终产品,商品化是其固有的,默认具有排他性,在被不合理使用时有权得到赔偿。而“文化遗产”的主体被转换为世界、人类等公共主体(45)1972年《公约》已经发生了从财产体制到遗产体制的转变,出现了“全人类世界遗产”这样的语汇。,重在传承和共享价值,默认是具有包容性的。在文化遗产的语境下,非遗是持续发生变化的文化再生产过程,不是最终产品,当代人对其只有“监护权”和再创造权,而无所有权。(46)参见吴真《从无形文化财到非物质文化遗产的观念变革》,《中国人民大学学报》2018年第1期;[意]Chiara Bortolotto:《“允许商业化但不能过度商业化”:不同遗产理性带来的规范难题》,马庆凯译,《文化遗产》2021年第5期;Regina Bendix and Valdimar Tr Hafstein, “Culture and Property. An Introduction”,Ethnologia Europaea39, no.2(July 2009):6.因此,“遗产”体制和“财产”体制是两种完全不同的保护路径。在非遗实践中,大致对应对非遗的保护和对非遗表达形式的保护这两个层面。(47)孙昊亮:《非物质文化遗产的公共属性》,《法学研究》2010年第5期。

从2003年《公约》来看,非遗保护主要是确保其生命力,注重社会文化过程。(48)Chiara Bortolotto,“From Objects to Processes: Unesco’s Intangible Cultural Heritage”, Journal of Museum Ethnography, no.19 (March 2007):27.而对民间文学艺术作品这样的非遗表达形式的保护,缘起是经济欠发达国家主导的对抗发达国家高新技术知识产权垄断的一种“平权”诉求。(49)施爱东:《“非物质文化遗产保护”与“民间文艺作品著作权保护”的内在矛盾》,《中国人民大学学报》2018年第1期。动机是将民间文学艺术视为知识产权,在市场经济中转变为商品获利。从法律角度来说,这两个层面适用不同的法律保护体系。非遗作为人类共同遗产,它具有文化本位性和公共物品属性,关系到公共利益,适用公权保护。(50)孙昊亮:《非物质文化遗产的公共属性》,《法学研究》2010年第5期。而民间文学艺术作品是非遗的表达形式,世界知识产权组织所推行的著作权制度是一种私权制度,适用私权保护。

非遗的特征决定其并不能受著作权保护。首先,它是处于公域的、任何人都可以使用的信息,可以广泛传播、共同创造,不符合知识产权保护的“独创性”与“新颖性”两个核心前提。(51)王历:《非遗实践、传承者在非遗商业化活动中的权利和义务》,《文化遗产》2021年第5期。其次,非遗的公共属性与著作权制度的私权性和期限性是冲突的。(52)孙昊亮:《非物质文化遗产的公共属性》。最后,非遗是具有共享性的,而著作权是一种财产权,具有明确的独占性、排他性以及市场经济的商品属性。(53)施爱东:《“非物质文化遗产保护”与“民间文艺作品著作权保护”的内在矛盾》。因此,非遗保护不能以文化财产保护的方式进行。“非物质文化遗产”这一概念的选择也可体现国际社会的这种观念变革。虽然非遗保护受到了日本无形文化财保护的影响,但UNESCO扬弃了“文化财产”概念,代表了国际社会对人类文明进程的深刻反思。(54)吴真:《从无形文化财到非物质文化遗产的观念变革》。

2.“文化财产”制度引发对本真性的追求

虽然2003年《公约》主导的非遗保护范式是主张保护社会文化过程,但一旦涉及具体非遗表达形式,特别是涉及商业行为时,社区往往会将非遗作为文化财产对待。尤其是有的非遗事项,商业性是其内含逻辑,例如传统手工艺要靠商业活动维继。从社区的角度看,作品本真性程度越高,市场价值就越高,也能为他们带来更多利益回报。正如有研究者所指出的,虽然遗产保护的提倡者认为遗产的文化价值至关重要,但并非对每一个人都如此;经济动机才是遗产地所在社区大多居民愿意进行遗产保护的直接动因。(55)刘朝晖:《谁的遗产?商业化、生活态与非遗保护的专属权困境》,《文化遗产》2021年第5期。对于非遗社区而言,不管是保护文化遗产还是文化财产,只要能受益就行。多位研究者提到的意大利“那不勒斯披萨手艺”案例,就展示了地方遗产经营者如何运用不同的遗产保护体制推广地方品牌。这一食物制作技艺既申请列入UNESCO《人类非物质文化遗产代表作名录》,又申请受“欧盟传统专门加工工艺标识”的法律保护。实际上,前者保护社会文化过程;后者是一种知识产权制度的保护。二者基于不同的保护理念,产生不同的法律效果。但在地方上,二者都被用作推广“意大利制造”的工具,帮助当地增加机构(UNESCO和欧盟)所赋予的合法性。(56)[意]Chiara Bortolotto:《“允许商业化但不能过度商业化”:不同遗产理性带来的规范难题》;Harriet Deacon,“Safeguarding the Art of Pizza Making: Parallel Use of the Traditional Specialities Guaranteed Scheme and the UNESCO Intangible Heritage Convention”, International Journal of Cultural Property 25, no.4 (November 2018).合法性所确立的“本真性”是其商业行为最好的背书。在遗产实践中,列入名录常常会被视为加入了“认证体系”,产生潜在的经济影响。

在涉及到代表性传承人认定时,这个问题更突出。代表性传承人制度的初衷是保障非遗传承,但在执行过程中不可避免又造成一种优劣等级,对非遗的保护具象化为对非遗表达形式及其持有人的保护,回到私权领域。代表性传承人制度成为另一种“认证体系”,被列入其中意味着传承人对该项非遗具有话语权,可以对项目的本真性作出解释,非遗被转换为传承人的文化财产。一些生产文化商品的个体尤其希望成为代表性传承人,随之而来的社会声望以及可以使用官方非遗标志有助于他们在同行竞争中获得巨大优势。(57)[德]Philipp Demgenski, Christina Maags:《中国非物质文化遗产与市场:自我经营的非遗传承人》,张煜译,《文化遗产》2021年第5期。原本是非遗保护公法行为的非遗“传承人”,也成为了私权承载体的非遗“实践者”,其权利和义务也就具有双重性,即公法目标和私法目标。(58)王历:《非遗实践、传承者在非遗商业化活动中的权利和义务》,《文化遗产》2021年第5期。于私来说,在身份认同、社会声望和商业竞争中,对本真性的掌握是当地社区需要的。

由以上讨论可见,依据2003年《公约》宗旨,应将非遗置于公共领域进行保护;但在实践中,不可避免会发生“公”与“私”的冲突。社区维护自身文化身份的民族主义思想以及对文化财产权利的追逐是影响关于非遗本真性认识的原因之二。

四、民俗学的本真性探求

除了对经典保护理论中真实性的误用以及来自社区的现实需求,民俗学、人类学界一直存在的探求本真性的学术范式(59)Regina Bendix, In Search of Authenticity: the Formation of Folklore Studies(Madison, Wisconsin: The University of Wisconsin Press, 1997),8.也影响了非遗领域关于本真性的讨论。在民俗学、人类学界,一般将Authenticity表述为本真性。瑞吉娜·本迪克丝(Regina Bendix)提到,欧美民俗研究在最初就对本真性有强烈的渴求。(60)瑞吉娜·本迪克丝:《本真性(Authenticity)》,李扬译,《民间文化论坛》2006年第4期。为了满足逃离现代性的渴望,民俗学一直被用作追寻本真性的工具。(61)Regina Bendix,In Search of Authenticity: the Formation of Folklore Studies(Madison, Wisconsin: The University of Wisconsin Press, 1997),7.在国内的研究者中,刘晓春、胥志强等学者对民俗学的本真性问题有过详细的理论探析,因此这一维度本文不再展开。(62)参考刘晓春《谁的原生态?为何本真性——非物质文化遗产语境下的原生态现象分析》,《学术研究》2008年第2期;刘晓春《文化本真性:从本质论到建构论——“遗产主义”时代的观念启蒙》,《民俗研究》2013年第4期;胥志强《民俗学中本真性话语的根源、局限及超越》,《民俗研究》2019年第3期。刘晓春认为,民俗学探求本真性的传统包括媒介化民俗的真实性问题和民俗文化本身的真实性问题两个方面。(63)刘晓春:《谁的原生态?为何本真性——非物质文化遗产语境下的原生态现象分析》。当下可以明确的是,民俗学、人类学的民族志所呈现出来的文化事实,只是部分真理,是现实的社会建构而非关于社会事实的完全客观真实的再现。我们无法站在一种天然正确的立场对民俗传统的“真”与“伪”作出价值评判。(64)刘晓春:《文化本真性:从本质论到建构论——“遗产主义”时代的观念启蒙》。这与前文所述当代保护理论所发生的转向也是遥相呼应的,即更关注人为主观因素。

按照《奈良真实性文件》所确定的本真性涵义,它除了关涉“真实性”这一真/伪标准,还关涉时间维度。彭牧指出,民俗学者、人类学者在参与遗产保护方案制定时,深受线性时间观的影响,对全球历史和文化持单线进化的观点,因此当下面对的就是历史遗留物,是历史过程的结果。例如众多专家、学者参与起草的《保护民间创作建议案》(1989年)就将民俗传统界定为已完成的历史产品。该建议案的失效,在事实上证明了将民俗事项作为历史结果加以保护是行不通的。在2003年《公约》中,关于遗产的时间维度被重新定义。非遗指向一种当下实践,界定和考量它的关键是当下存在的意义及再创造的实践,而非时间上的绵延度。(65)彭牧:《非物质文化遗产的当下性:时间与民俗传统的遗产化》,《民族文学研究》2018年第4期。当线性时间上存在的优势不再成为非遗评判标准时,本真性也不再重要。

虽然民俗学追求本真性的两个层面,即真/伪标准和线性时间观,都未体现在2003年《公约》中;但值得注意的是,民俗学者、人类学者是UNESCO非遗相关国际文书起草和实施过程中的重要参与者。很难说,如今参与非遗国际事务的各国专家已经达成共识,完全放弃对本真性的追求。例如前文提及的专家代表E1就认为本真性非常重要。非政府组织代表的访谈结果也呈地域化差别。来自欧洲的成员大多倾向于否定本真性与非遗相关,而来自非洲、拉美等地区的成员则持相反意见。因此,民俗学长期存在的本真性探求仍可能继续影响关于非遗的讨论,这是在非遗实践中难以避开本真性问题的原因之三。

在中国非遗保护实践中,出现过一种“原生态”现象,这与长期存在的对民俗现象的本真性探求相关,但不完全相同。“原生态”将非遗从生存的文化环境中抽离,主观建构了“原状”;使其在绵延的时间轴上停滞;将其传承主体想象为处于传统社会的人民。对于当地来说,非遗“原生态”突出了独特的地方性,有利于加强身份认同;而对外,这个标签可以刺激大众的消费欲望。如果说,民俗学的本真性探求是长期存在的学术思考;那原生态就是由学者、媒体、政府和商界共同制造的“神话”,是民族主义与消费主义合流形成的大众文化符号。(66)刘晓春:《谁的原生态?为何本真性——非物质文化遗产语境下的原生态现象分析》。

结 语

在2003年《公约》框架下,本真性是一个禁忌词汇。它意味着一种外部价值判断,这与该公约赋权社区、群体和个人的保护范式与伦理原则是矛盾的。本真性也意味着在线性时间维度对遗产进行考量,将其视为已完成的结果;而2003年《公约》强调非遗是动态的、尚在进行的社会文化过程。但是,受一些惯习的影响,例如物质文化遗产领域长期存在的对历史遗存进行“真实性”保护,社区对非遗本真性有现实需求,民俗学追求本真性的学术范式等,导致在遗产实践中,不同利益相关者对非遗本真性有不同认识。这既可能是思维定势决定的,也可能是生活实际需要的,因此对非遗本真性问题的不同声音会长期存在。