基于片区降雨与污染特征的初雨冲刷截流理论研究

2022-12-10吴洋

吴洋

(南京城市建设管理集团有限公司,南京 210000)

在城市降雨的初期阶段,雨水溶解了空气中大量氮氧化物、碳氢化合物、硫氧化物及颗粒物等,雨水污染程度提高,降落至地面后又冲刷道路沥青、混凝土等,道路雨水的污染程度在降雨初期要高于正常城市污水的污染程度。污染后的城市初期雨水经市政雨水管网直接排入河道,使河道水体受到严重污染[1-2]。我国城市降雨径流污染的研究起步较晚,目前,北京、上海、广州、合肥等城市已经开展相关研究。本文通过分析南京江北新区降雨与污染特征,结合国内外研究的相关技术经验,总结片区的初雨冲刷效应,提出截流理论,并改良初雨调蓄设施设备,以提高初雨处理成效,解决初雨排放污染问题。

1 片区降雨与污染特征分析

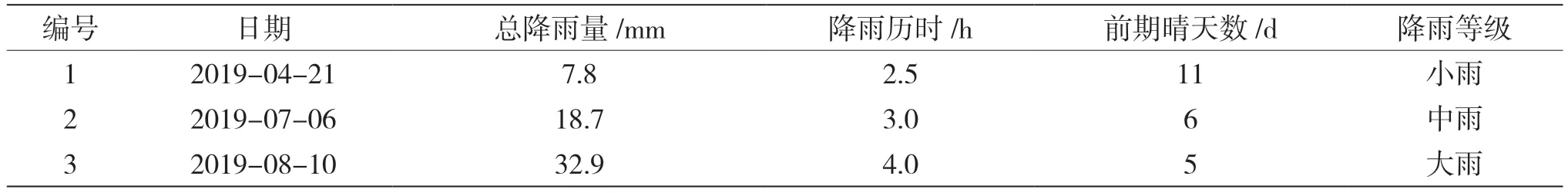

南京江北新区是我国国家级新区,位于长江以北,总面积为2 451 km2。选取南京江北新区3 场典型的降雨(径流水样采集足够),对其初期雨水径流污染特征进行分析,基本信息如表1 所示。3 场降雨能代表江北新区的降雨情况,原因有3 点。一是3 场降雨事件涵盖了大雨、中雨和小雨;二是3 场降雨事件涵盖春夏两季(旱季和雨季);三是3 场降雨事件的雨前干期时间为5~11 d,既涵盖雨前干期时间间隔短,地面污染物累积较少的情况,又涵盖了雨前干期时间间隔长,污染物积累充分的情况。

表1 江北新区3 场降雨特征

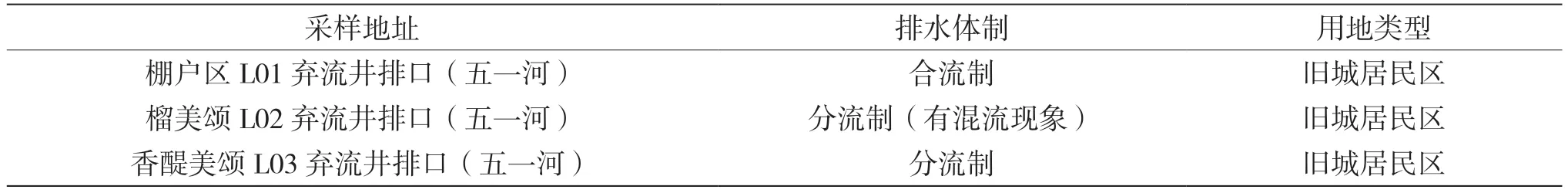

参考国内外相关研究的经验,结合南京江北新区的实际情况,通过多次调研,确定该片区雨水径流污染特征研究的典型采样点,如表2 所示。监测指标主要包括化学需氧量(COD)、悬浮物(SS)、总氮(TN)和氨氮(NH3-N)。

表2 采样点基本信息

研究区位于南京江北新区五一河流域,面积约为1.3 km2,研究区包括老旧住宅区、老旧道路、绿地等,路面和老旧管网情况复杂。研究区内排水系统多数为分流制,雨水经雨水管流入五一河。棚户区采用合流制截流式排水系统。

雨水排放口径流采样方法为:雨水排放口开始排水的时间记作T0,这时采集第一个样品;在T0之后的30 min内,每隔5 min 取样;在30~60 min内,每隔10 min 取样;在60 min后,每隔30 min 取样,直至径流结束。经检测,获取各样品的COD、SS、TN 和NH3-N 浓度[3]。

雨水排放口横截面面积与流速相乘后,可以获得径流流量数据。因本次选取的采样点雨水排放口(管道或管涵)横截面为规则圆形或方形,过流截面积可通过径流水深测算,而径流水深可以利用标尺读数计取。流速主要通过投放标记物目测获得。为了校正流量数据测算结果的准确性,在每个采样点的雨水排放口均釆用便携式流量计进行校正。

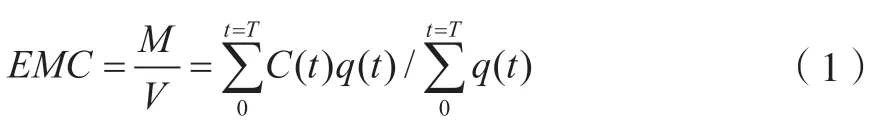

降雨属于随机事件,地表降雨径流的污染物浓度受到降雨强度、降雨历时、地表污染状况、下垫面等因素交叉影响,变化差异大[4],研究径流污染物状况和特性可以通过降雨径流事件平均浓度来评估,如式(1)所示。

式中:EMC为降雨径流事件平均浓度,mg/L;M为降雨过程总污染物含量,mg;V为总径流量,L;C(t)为随时间变化的污染物浓度,mg/L;q(t)为随时间变化的径流流量,L/min;t为径流时间,min;T为总径流时间,min。

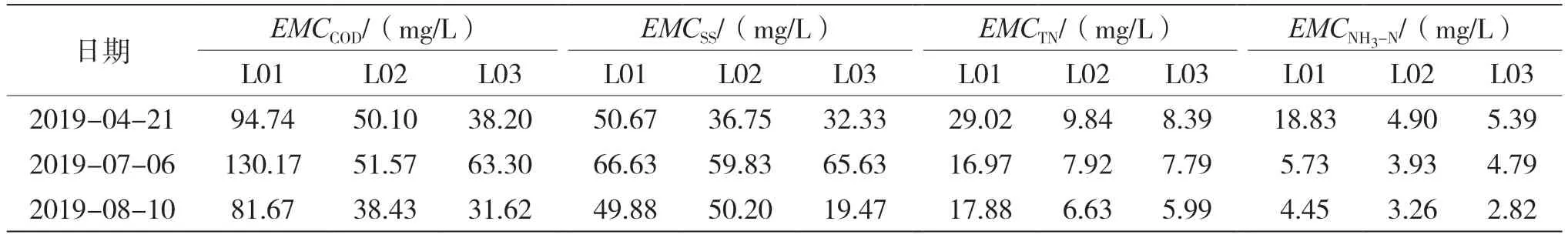

结合采集和测算获取的各项数据,根据式(1)可计算出三场降雨事件三个采样点(L01、L02、L03)的四种污染物EMC值,如表3 所示。

表3 三场降雨事件三个采样点的四种污染物EMC值

分析发现,不同降雨场次、不同采样点的雨水COD、TN和NH3-N浓度都超过《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002)的Ⅴ类水标准。综上所述,降雨径流污染严重,若直接排入受纳水体会造成严重的污染,对降雨径流污染的治理显得尤为迫切。

2 降雨径流初期冲刷效应及截流理论研究

采集不同降雨场次、不同采样点的降雨径流污染物浓度数据,经测算,降雨初期径流的各污染物浓度是整个降雨径流过程中最高的,这种现象被称为降雨初期冲刷效应,简称初雨冲刷效应[5]。这里用M(v)曲线来分析初雨污染负荷速率随径流体积累积速率变化的关系。

针对江北新区三次降雨事件、三个采样点的四种主要污染物,以累积污染物负荷量占总污染物的负荷量比例相比于累积径流量占总径流量比例的比值建立累积M(v)曲线,这条曲线能反映该比值的变化情况,如式(2)所示。

式中:Mt为t时刻某污染物的质量,mg;Vt为t时刻径流体积,L。

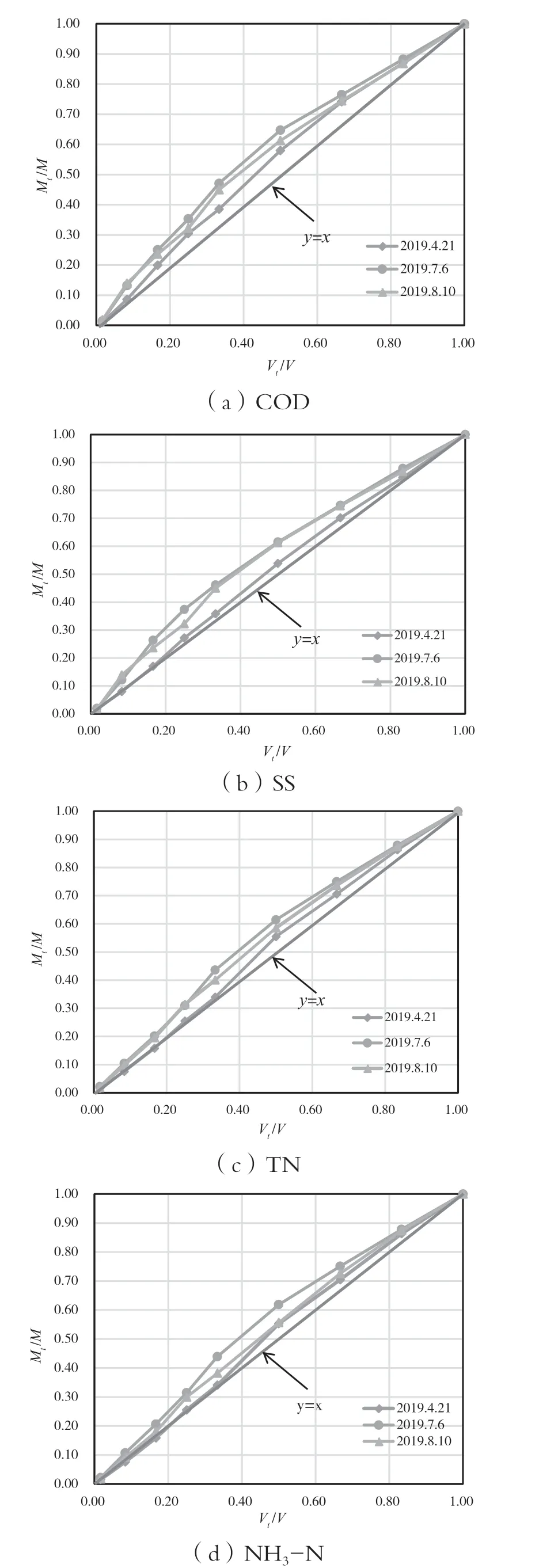

M(v)曲线横坐标为某一次降雨径流过程中累积径流量与径流总量的比值,纵坐标为累计污染负荷量与污染负荷总量的比值。由式(3)和式(4)推导,可得

式(5)表示污染物变化累计浓度与整场降雨过程污染物平均浓度的比值。当M(v)曲线的斜率大于1时,污染负荷的排放速率高于径流体积的排放速率;当M(v)曲线的斜率小于1时,污染负荷的排放速率则低于径流体积的排放速率。根据推导公式,若M(v)曲线在45°坐标平衡线(方程y=x)以上,则代表存在初雨冲刷效应,与45°坐标平衡线偏离程度越大,代表初雨冲刷效应越严重;若M(v)曲线在45°坐标平衡线以下,则不存在初雨冲刷效应。M(v)曲线可以定性分析初雨冲刷效应的特征。以L02 采样点为例,选取具有典型降雨特征的场次,对该采样点的污染物进行M(v)曲线分析,如图1 所示。

图1 L02 采样点3 次降雨事件的污染物M(v)曲线

研究3 个采样点所有污染物的M(v)曲线特性,结果发现,各污染物的初雨冲刷效应强弱与降雨强度有关,其强弱排序为大雨>中雨>小雨。其中,L01 采样点雨水径流中NH3-N 的冲刷最强,各污染物的初雨冲刷效应强弱排序为NH3-N >TN >SS >COD;L02 采样点雨水径流中SS 的冲刷最强,各污染物的初雨冲刷效应强弱排序为SS >COD >TN >NH3-N;L03 采样点雨水径流中COD 的冲刷最强,各污染物的初雨冲刷效应强弱排序为COD >SS >NH3-N >TN。

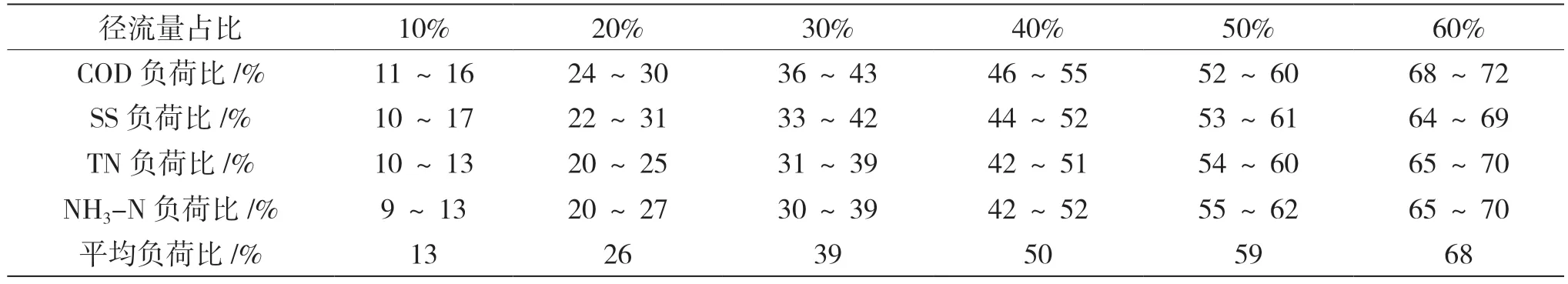

以L02 采样点为例,在采样区域的初期雨水径流中,雨水径流量的10%、20%、30%、40%、50%、60%所携带的4 种污染物负荷比平均值约为13%、26%、39%、50%、59%、68%,如表4 所示。在整个降雨前40%的雨水径流中,每10%的径流增加量对应的污染物污染负荷增加量均大于10%,表明4 种污染物的排放速率大于该时段径流排放速率。但在整个降雨40%~50%的雨水径流中,污染物污染负荷增加量小于10%,说明4 种污染物的排放速率小于径流排放速率,初雨冲刷效应不明显。所以,通过L02 采样点数据分析初雨冲刷效应,对该排放口的降雨前40%初雨径流进行拦截是合适的,可以分别去除46%~55%、44%~52%、42%~51%和42%~52%的COD、SS、TN 和NH3-N。比对分析采样点L01、L03 的初期雨水径流量与污染负荷数据,结果发现,二者存在同样的规律。

表4 L02 采样点初期雨水径流量占比与污染物负荷比的关系

3 结论

不同功能分区的雨水排放口污染物浓度随降雨径流时间的变化呈现类似的规律,随着降雨时间的变化,污染物负荷比整体呈先上升后衰减的趋势。分析发现,污染物负荷比衰减发生在降雨的5~20 min,而后在降雨的50~60 min,4 种污染物的浓度基本都趋于稳定。在3 场降雨事件中,COD 和SS 浓度受降雨强度的影响明显,降雨强度越大,污染物浓度越高;TN 和NH3-N 浓度则与雨前干期时间有关,雨前干期时间越长,污染物浓度越高。利用M(v)曲线分析初雨冲刷效应,结果表明,大部分污染物的初雨冲刷效应为中等,少数污染物的初雨冲刷效应为微弱。对于五一河流域,南京江北新区可选择整个降雨期前40%的雨水径流作为初期雨水截流量,有效缓解雨水排放口对河流的污染,最大限度地截流污染物,同时使截流设施、设备的设计和应用更加经济合理。