铸牢中华民族共同体意识的三重进路

——基于政治符号的视角

2022-11-24夏文贵秦国进

夏文贵 秦国进

1.云南大学 政府管理学院;2. 云南大学 边疆治理研究中心,云南 昆明 650091

一、问题的提出

政治符号是承载一定政治信息、传递特定政治价值、彰显既定信念体系的一种标志物。这样一种符号化、象征化的政治标识,是在国家发展中凝聚和沉淀下来的产物,具有根植于深厚的国家历史、形成于精彩绝伦的政治生活的鲜明特性。也因如此,其常常发挥着某种显而易见或潜移默化的独特政治功能,包括承载和表征着共同的历史记忆、主流政治文化和合法性信念系统,以及增进共同体想象、凝聚共同体利益、建构共同体身份、激发共同体情感、生成共同体意识、塑造共同体行为、强化共同体整合,等等。在我国悠久的历史发展中,尤其是在党领导革命、建设、改革和发展的波澜壮阔历程中,造就了种类繁多、内涵丰富的政治符号资源,构成了国家治理中弥足珍贵的资源财富。

在以铸牢中华民族共同体意识作为新时代党的民族工作的主线的宏大背景下,政治符号在这其中所具有的独特性功能和重要意义也被前所未有地凸显了出来,并成为了学界研究的一个热点话题和焦点领域。总体观之,这些研究主要体现在两个层面:一是着力建构铸牢中华民族共同体意识的符号机制,如符号机制探源、指示性符号建构、文化符号机制建设,以及基于西方符号学视域的审视等。二是集中分析具体政治符号在铸牢中华民族共同体意识中的意义、功能和进路,主要包括国家通用语言文字、国家政治仪式、红色文化、国歌等。

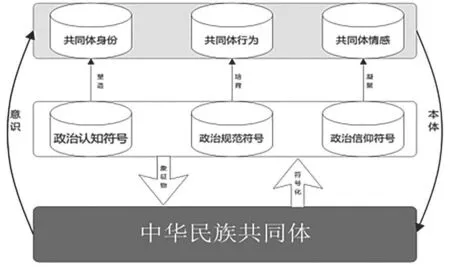

诚然,已有研究为这一命题的深入探究提供了丰富的素材、颇具启发性的观点。然而不可忽视的是,其在总体上还存在明显的碎片化特征,研究视角略显单一,尤其对各种政治符号现象在铸牢中华民族共同体意识中的资源性功能、转化利用等的阐释力度还显得不够,一定程度上陷入了较为宽泛的文化符号视角的探究。事实上,政治符号的本质是一种特定的政治文化承载物,具有显著的文化特质并可归属于文化符号系统,但不可否认其同时还具有深刻的政治属性。因而,探究以政治符号铸牢中华民族共同体意识这一主题,既要兼顾政治符号的文化属性及其功能,也要特别突出其在铸牢中华民族共同体意识中的政治属性和功能。基于这样一种判断,本文依据政治符号蕴涵的资源性功能,重点将其解构为政治认知符号、政治规范符号和政治信仰符号三个层面,并由此来探讨其在铸牢中华民族共同体意识中的作用机理和实现路径(如图1),以期形成新的认知和知识供给。

图1 政治符号铸牢中华民族共同体意识的作用机理

二、以政治认知符号塑造社会成员的共同体身份

现实中,政治认知符号主要体现为一系列承载或蕴涵某种认知性政治文化要素的符号性现象,如语言文字、启蒙类读物、神话传说、经典曲目、货币、电影、图像等。这些政治认知符号常常通过刺激受众的感官体验,促使受众产生自我政治认知的心理渐变,进而在一定程度上形成对集体、民族、国家等共同体的现实想象和具体感知。当前,要达成铸牢中华民族共同体意识的总体目标,较为重要的一个方面则是要塑造形成社会成员的共同体身份及其意识。而不断激活和释放政治认知符号在这一过程中的资源性功能,就显得十分关键和重要。

(一)政治认知符号引导共同体感知

社会成员要形成强烈的中华民族共同体意识,首要前提在于对中华民族共同体要能够形成一定的良好认知,包括对中华民族共同体的历史进程、文化表象、经济体系、社会规范、价值体系等方面的积极认知。通过这样一种系统了解和全方位认识,一定程度上可以激发社会成员形成稳定的共同体认知,尤其是实现从感性认知上升为理性认知,继而逐渐达到认可的程度,最终明确自己是中华民族共同体的一员,并自觉自愿遵守和履行共同体身份规范的基本要求。就此而言,政治认知符号发挥着独具一格的资源性功能。

不可忽视的是,政治认知符号在社会生活中的广泛传播,对于激发社会成员的中华民族共同体认知具有或现或隐的浸润功能。然而,现实中同中华民族共同体紧密相关的各种认知性政治符号,只是一种象征性的客观存在,其功能的真正发挥和落地见效,往往需要通过有效的传播以及在与社会成员的良性互动中才能实现。毕竟,“象征符号只有在传播的互动中才能实现价值,传受的任何一方出现不协调,符号就会失去象征意义。”①余志鸿:《传播符号学》,上海:上海交通大学出版社,2007年,第146页。这样看来,依托一定的有效传播载体和途径又成为激发形成共同体认知不可或缺的重要方面。

对此,较为突出的形式包括:一是教育灌输。这种形式主要依赖于政治权力主体以意识形态规训为出发点和落脚点的政治认知符号的系统化传播,其具有足够的传播动能,能够收获比较明显的传播效果。诚如有研究者所洞悉的:“教育行动在客观上是一种符号暴力。”②[法]P.布尔迪约、J.-C.帕斯隆:《再生产:一种教育系统理论的要点》,邢克超译,北京:商务印书馆,2002年,第14页。特别是当教育灌输以大众喜闻乐见的具体形式来呈现之时,政治认知符号之于共同体认知的塑造功能也将变得更加形象生动,而社会成员收获的关于中华民族共同体的知识和认识愈将丰富深刻。二是国家通用语言文字的学习使用。“关于语言,最重要之处在于它能够产生想象的共同体,能够建造事实上的特殊的连带。”③[美]本尼迪克特·安德森:《想象的共同体:民族主义的起源与散布》,吴叡人译,上海:上海人民出版社,2016年,第125页。作为一种重要的认知性政治符号,国家通用语言文字是中华民族共同体的基本标识,其学习使用更是形成对中华民族共同体的想象,塑造和激发共同体认知不可或缺的一环。三是受众的自发获取。即社会成员在日常的学习、生活和工作中,依据自身的兴趣偏好,自觉不自觉地汲取一定的政治认知符号,能够于无形之中形成了对中华民族共同体的真切感知。

(二)政治认知符号强化共同体身份

铸牢中华民族共同体意识离不开同质性共同体身份的建构及其强化。这是因为,相较于共同体意识对“‘我们曾经是谁、现在是谁’的回答,以及对‘我们想要成为谁’的回答”④青觉、徐欣顺:《中华民族共同体意识:概念内涵、要素分析与实践逻辑》,《民族研究》2018年第6期。,共同体身份则是社会成员对“我们是谁”的现实确认和客观反映。在这一过程中,政治认知符号往往通过激发社会成员对中华民族共同体的感官体验,并据此传导、加载并完成对中华民族共同体的观念想象,形成对社会成员的政治心理刺激,继而产生归属于中华民族共同体的政治心理效应和定势,进而实现对社会成员中华民族共同体身份的强化。对此,政治认知符号是通过差异性功能的发挥来实现的,并可归纳为认异、求同和聚类三个环节。

首先,在认异中确认共同体身份。一般而言,某种身份的确认过程,通常是伴随身份认异行为而展开的。由此可以认为,中华民族共同体观念想象的身份确认过程,实际上也是一个社会成员的身份认异过程,其往往需要借助于具有异质性、差异性和典型性的“他者共同体”的比对参照来完成。在这种情况下,各种标示国民身份的政治认知符号,如身份证、户口簿、选民证等,则能够最大化程度实现社会成员在认异过程中的共同体身份确认。毕竟究其本质来说,中华民族是一个国民共同体⑤周平:《中华民族的两种基本属性》,《山西大学学报》(哲学社会科学版)2020年第6期。。正因如此,在相对于各种表征社会成员共同体身份的要素中,国民身份无疑是具有基础性意义的共同体身份标识,其能够把社会成员现实中的多样性身份统合凝聚到这一身份中来。

其次,在求同中培育共同体归属。我国是一个统一的多民族国家,各民族群体在长期的交往交流交融中共同构筑了中华民族,并共同书写了辉煌灿烂的中华民族历史。在这一过程中,各民族群体形成了同呼吸、共命运、心连心的中华民族共同体。也因汇聚于中华民族的伟大旗帜之下,便塑造了各民族群体之间一荣俱荣、一损俱损的共同体格局,并由此而形成了对中华民族共同体的归属和归依。在这一点上,现实中各种承载和表征中华民族共同性的政治认知符号的传播,如神话传说、史书典籍、思政教学用书等,则能够进一步强化各民族群体的共同体归属感,并以是中华民族共同体中的一员而自豪。

最后,在聚类中获得共同体身份。在认异和求同的过程中,社会成员在心理上逐渐呈现出同构性和贯通性特征,最终以对“我们是谁”的不断追寻,而主动将自我个体归类于中华民族共同体之中。尤其经由承载“中华民族大家庭”“中华民族一家亲”等意涵的政治认知符号的传播,各民族群体的“我们同属于中华民族大家庭”的观念,以及由此所赋予的同一“家庭成员”的身份属性亦将更加凸显。也就是说,通过诸如中华民族共同体“家庭化”类比的政治认知符号的传播,各民族群体所具有的共同体身份将变得更易被感知和更加明确化。

(三)政治认知符号增进共同体身份认同

所谓共同体身份认同,意指社会成员对中华民族共同体自发生成的一种积极认知、评价、态度和情感,本质上是对中华民族共同体身份的忠诚感和归属感的集中体现或反映。一般来说,共同体身份得以凝聚形成以后,还需要通过多种形式来不断强化和增进各民族群体的共同体身份认同及其建设,使其维持在一个较高水平进而进入良性循环发展。在可供选择的各种路径中,加强政治认知符号的挖掘和运用,充分发挥其之于各民族群体的中华民族共同体身份认同功能,则是不可忽视的一个方面。而如前所述,中华民族共同性是共同体感知和共同体身份形成的关键。如是,以政治认知符号增强共同体身份认同理应围绕中华民族共同性而展开。

一方面,政治认知符号催生共同性感知。中华民族共同体身份建构意味着社会成员或社会群体主动进入到中华民族共同体成为共同体建设的拥护者、参与者。在这一过程中,个体和群体的内外分界被解构,进而成为中华民族大家庭的一分子,其关键之处在于共同体将社会成员或社会群体的注意力聚焦于感知中华民族共同性,即共同性感知是共同体身份形成的前提。这一共同性感知的物质载体是全体国民共同建构的政治认知符号。需注意的是,在共同体身份形成后,社会成员的共同性感知并未就此终止,反而呈现出感知内容逐渐扩张、感知领域逐渐抽象、感知程度逐渐深化的情状。在社会成员持续不断地感知中华民族共同性的过程中,其作为中华民族大家庭一分子的身份观念也不断深化和固化。这正是政治社会化程度提升后,社会成员对政治认知符号的内容接收和意义解读的能力也随之增强的结果。在实际生活中,个人在幼年时期以启蒙类读物和神话故事初步感知中华民族在共同语言、创世神话等方面朴素的共同性;青少年时期,在接受基础国民教育和主动获取中华民族相关知识中,逐渐感知中华民族在历史、政治、经济等多维度的共同性,并初步形成了中华民族观,继而意识到自己属于中华民族;成年以后,在融入生成共同性的社会实践中,如抗击新冠疫情等重大公共突发事件中,社会成员逐渐将中华民族是一个命运共同体的观念内化于心、外化于行,并在再社会化中进一步强化了共同体身份认同。

另一方面,政治认知符号维系群体共同性。生成共同性的社会实践也将被符号化并作为后世感知中华民族共同性的物质载体。建设中华民族共同体就要以增进共同性为方向。①严庆:《中华民族共同体建设的命脉与民族工作的方向:增进共同性》,《西北民族研究》2021年第4期。共同性具有催生共同体意识的功能,社会成员能感知到的中华民族共同性越强,中华民族共同体意识越牢固。中华共同体意识的牢固程度与共同体身份认同度呈正相关。为此,增进共同体身份认同离不开维持群体共同性,也就需要传播政治认知符号,以及将新出现的群体共同性符号化,保障中华民族共同性的代际一致,进而强化中华民族共同体意识的代内浸染和代际传承。究其缘由主要取决于,在较长的时期内,由国家所主导的政治符号具有相当的稳定性和可塑性。如国家通用语言文字、国歌、史书典籍、思想政治类读物等典型政治认知符号,便具有这样一种特性。而相对于稳定性,其中的可新增或变动部分则是认知符号可塑性的重要表现。也就是说,政治认知符号在可塑性与稳定性的统一中,保障了中华民族共同性与共同体意识的代际一致性,并在传播与传承中,在社会成员的符号认知与现实感知的同一中,增进着共同体身份认同。

三、以政治规范符号培育社会成员的共同体行为

政治规范符号是依照某种关联逻辑对政治习俗、法律规范、政治道德和政治制度等所指对象进行符号化而生成的承载政治规范的符号,具有建构政治秩序与约束政治行为的双重功能。据其作用方式可分为:一是硬性政治规范符号,如文本化的宪法、法律、规章、纪律等;二是软性政治规范符号,如政治仪式庆典、节日、社会主义核心价值观、宣传标语等。政治规范符号隐喻着符号—指示对象与受众—规范行为的统一,是培育社会成员的共同体行为的重要载体与有效手段。

(一)政治规范符号蕴涵共同体行为趋向

所谓共同体行为规范是指社会成员的权利义务、行为准则、指导思想和行为边界等的总和,并要求社会成员的个体行为与共同体行为具有同向性和一致性。具体而论,作为规范符号的宪法和其他法律规范是人们对社会关系的符号化处理,主要以口头语言、文字、数字等符号类型为其形式载体。②牛玉兵:《法律符号化现象研究》,《法制与社会发展》2013年第6期。通过文本的符号化,这些宪制性法规完成了从“无形法”到“有形法”的转变,并因其内容的稳定性和确定性,复杂多样的社会关系也就被抽象为社会成员可以认识、把握和遵守的行为规范,而且在现实中其所蕴涵的符号作用与一般性作用具有高度重合性。

在所有政治规范符号中,宪法的地位和功能是显而易见的,并可视为最高层次的政治规范符号,一定程度上可认为是共同体行为规范的总纲。就铸牢中华民族共同体意识而言,其所蕴涵的共同体行为规范功能主要包括:一是维护民族团结。作为政治规范符号的宪法,在序言中即开宗明义指出“中华人民共和国是全体国民共同缔造的统一的多民族国家。”一方面,在国家建构中,统一多民族国家的属性自古皆然,并以全体国民形成和共筑中华民族共同体为其标志;另一方面,在民族工作中,则构建形成了平等、团结、互助、和谐的新型民族关系。据此可见,作为最高层次的政治规范符号,宪法及其文本中的相关条文,在一定意义上即为族际关系的协调处理和形塑发展确立了基本准则和方向。二是反对民族分裂。民族分裂与民族团结是二元对立的,维护民族团结必然要求反对民族分裂。在这一层面,尤其要反对大汉族主义和地方民族主义。究其缘由,上述两种狭隘的民族主义观念及其行为,或称为具有种族主义色彩的民族主义,不仅不利于中华民族共同体建设,而且对本已形成的中华民族共同体具有解构风险,同时也极易以某种符号形式掺杂渗入主流政治规范符号中而发挥消极作用。三是鼓励有序交流。在宪法总纲第四条中,明确表明“中华人民共和国各民族一律平等。”在维护民族团结与反对民族分裂的统一行动中,共同体行为规范指向民族平等。从历史到现实均表现出,各民族之间产生交流交往交融的必然性。在各民族对民族平等的共同遵守中,这些交流交往交融行为是有序的,是符合宪法精神的。此外,将各民族群体之间的交流交往交融实践符号化,是联结中华民族共同体内各成员的重要方式之一。这在作为汶川地震符号化产物的5·12防震减灾日可见一斑,一方面寓意着全体国民众志成城,共同应对突发性灾害;另一方面,也是民族团结的重要标识,切实地反映了中华民族是一个命运共同体,固化了灾难发生时全体国民“一方有难,八方支援”的定向反应。实践证明,这一种有序的交流交往交融,不仅帮助中华民族度过了一次次民族危机,还能够消除族际隔阂心理,促进整体性的中华民族共同体意识的形成。

(二)政治规范符号承载共同体行为模式

共同体行为模式是在共同体内为维护社会秩序和调整社会关系,将社会成员的具体行为归纳、总结、抽象为特定社会制度和社会规范的结果。此外,便于社会制度与社会规范能够被社会成员感知和遵守,政治权力主体将两者符号化为政治规范符号。而这一感知与遵守的实现得益于:一是,硬性政治规范符号以暴力为后盾直接划定共同体行为边界、界定共同行为规范等;二是,软性政治规范符号通过共同历史记忆的集体唤醒和历史在场的符号表征,强化当下现实感和激发民族情感,制造价值共识、共同行为动机和集体行动。对此,可从以下两个方面来认识或理解:

一方面,赋予共同行为动机。共同行为动机是共同体内社会成员发生集体行动的直接驱动,是引导、激励共同体成员以一定的社会活动实现共同体目标和共同理想的内生原动力。“符号在原则上已被赋予了动机。”①[法]皮埃尔·吉罗:《符号学概论》,怀宇译,成都:四川人民出版社,1988年,第30页。政治规范符号本质上是政治权力主体为实现政治沟通、进行政治整合、动员社会力量和建构政治认同而创造的规范性工具。②胡国胜:《政治符号:概念、特征与功能》,《深圳大学学报》(人文社会科学版)2013年第2期。因而,作为政治规范符号的宪制性法律、纪律具有与生俱来的行为动机,即维护社会秩序和实现共同利益。另外,它还表现为社会成员行为边界和行为规范的文本化和固定化。就此而言,规范符号赋予的行为动机不仅包括行使权利和履行义务,还隐喻着社会成员需要过共同生活的心理诉求与现实需要。

另一方面,生成共同体行为。在政治规范符号中,个体的共同行为动机被模式化为与符号对应的共同体行为。这主要包括:第一,习俗型行为,一般指称与政治性节日相对应的风俗习惯。如五四青年节、八一建军节、国庆节等全民性的非传统节日,是“没有共产党,就没有新中国”的典型标识,明晰中华民族的共同体行为之一就是拥护中国共产党的全面领导。第二,强制型行为,集中表现为社会成员履行义务的政治行为。政治规范符号以国家暴力机关为后盾,通过对社会成员的集体活动范围与内容的划定,建构了共同体行为边界,强制要求社会成员进行界内行为,并禁止其产生越界行为。第三,动员型行为,是指政治权力主体为实现群体共同行动目标,通常借助符号以动员、号召、说服社会成员组织或参与权力主体所期望的集体行动。一般以极具鼓舞性的话语,激发社会成员的政治情绪,动员社会成员将符号精神嵌入自身政治心理,自觉以符号内容作为其行动准则,生成相应的行为动机、行动指南和实践路线。

(三)政治规范符号促进共同体行为发展

共同体行为发展意味着共同体成员对行为规范的接受水平和遵守水平的提升。具体来讲就是,社会成员以铸牢中华民族共同体意识为行动指南,遵循同质性的共同体行为规范,积极组织或参与集体行动,以符号性活动凝聚中华民族共识和实现民族团结,并主动扩散政治规范符号的影响力。换言之,在符号性活动中,从精神和实践两个维度,共同建构中华民族共有精神家园,促使共同精神家园隐喻的情感联结和团结秩序得以持续性地生成。同时,在这一过程中,集体记忆、归属情感和历史在场感得以凝聚和表达,并循环强化社会成员对行为规范的接受和遵守。

首先,以创设符号传承集体记忆。每个社会和每个有着共同命运的共同体,都有其所维系和传承的集体记忆。①[法]埃里克·布理安、玛丽·雅伊松、S·罗密·穆克尔吉:《引言:社会记忆与超现代性》,梁光严译,《国际社会科学杂志》(中文版)2012年第3期。集体记忆的代内共同感知与代际一致继承是共同体行为认同建构和共同体存续的关键。共同体内的社会活动与社会关系的发展,必然会催生新的身份认知、共同利益和共同行为,随之而来的就是集体记忆的补充与更新。目前,作为在全民抗疫中出现的政治规范符号,主要包括健康码、场所码、行程卡等,不仅蕴涵着出入公共场所须得展示健康码、行程卡等的行为规范,还凝聚着全体国民共同抗击新冠疫情的集体记忆。换言之,政治权力主体通常会创造新的政治规范符号传承集体记忆、引导社会行为,并在历史个体记忆—集体记忆符号—现实个人记忆的转换中,建构社会成员的中华民族共同体认同。

其次,以周期展演凝聚归属情感。政治规范符号的周期展演并非是符号性活动的机械复制与模仿,而是强调在反复举行的符号性活动中,周期性地再现共同体的集体记忆。这些活动具体有宪法宣誓仪式、重走长征路、中华人民共和国国家勋章和国家荣誉称号颁授仪式、国庆大阅兵等。集体记忆意味着社会成员对共同体的归属情感的再生产,反复的符号性活动以集体记忆的周期再现,持续性地生成、凝聚、储蓄归属情感,使得社会成员的中华民族共同体认同得以固化长存。同时,政治规范符号的周期展演也意味着集体行为的周期生成,结合集体行为具有的强化社会成员间群体羁绊的功能,中华民族共同体的多维共同性不断被丰富,进而社会成员的中华民族共同体意识不断被强化、丰富和铸牢。

最后,以情景还原重现历史在场。所谓历史在场就是通过重现历史情景,使社会成员置身集体记忆的特定历史场域,进而获得一种在场性体验。社会成员在场性体验将集体记忆转化为个体记忆烙印在个人政治心理结构上,实现民族情感的再生产、政治认同的强化以及共同行为的培育。作为软性政治规范符号的国家公祭,是社会记忆与凝结共同体意识的有效载体,它通过国家创伤的集体唤醒和历史在场的符号表征,强化当下现实感和中华民族认同,制造价值共识和集体行动,进而铸牢中华民族共同体意识。中华民族是一种看不见摸不着的抽象符号,通过符号性活动,中华民族被人格化、象征化,中华民族共同体的行为认同就会在国民共同“触摸”体认中建立并强化。

四、以政治信仰符号凝聚社会成员的共同体情感

政治信仰符号是政治系统内生的规约性政治符号,是共同体长期内生形成的稳定而持久的政治信念体系,是一个政治系统的理想政治模式或愿景期待,表现为合法性信念系统,具有政治整合并建构政治合法性的功能。主要包括:一是国家象征符号,如国徽、国旗、国歌等;二是民族精神象征符号,如长城、长江、黄河等;三是意识形态象征符号,如人民英雄纪念碑、烈士陵墓、民族团结示范区、铸牢中华民族共同体意识示范基地、中华民族伟大复兴等;四是政治领袖符号,如孙中山、毛泽东、邓小平等。政治信仰符号承载的信仰性政治文化和合法性信念是共同体情感的深层内涵表达,对凝聚社会成员的共同体情感具有积极意义。

(一)政治信仰符号催生情感共情

共同体情感是伴随社会成员获得共同体身份,在共同体活动中逐渐获得的共情能力。①李静:《共同的情感:铸牢中华民族共同体意识的心理途径之二》,《中国民族教育》2020年第10期。在这一意义上,共同体情感表现为情感共情。情感共情指的是社会成员受同一特定情景刺激,产生的同质性的情绪和反应,是一种短暂的对外部环境的心理应激反应,主要受意识形态和价值观念影响。同时,表征着社会成员的心理同质性,这一心理同质性牢牢地稳固着中华民族共同体意识,是社会成员确认共同体身份、强化共同体认同、参与共同体行为的强化剂。就此而言,作为意识形态和价值观念承载物的政治信仰符号,可以通过影响社会成员的政治心理,搭建情感交流平台,整合个体情感,催生情感共情。

第一,改造政治心理。作为意识形态和价值体系符号化的政治信仰符号,尤其是人民英雄纪念碑、烈士陵墓等,通过将个体记忆整合为集体记忆,在符号传播中再现集体记忆,并在符号与受众的有效互动中影响个体记忆,促使社会成员进行心理上的情景预设,将政治意识形态和价值体系与其政治心理熔接,从而培育与中华民族共同体建设具有同质性的政治心理,进而引导社会成员完成对现实情景的情感共情。

第二,实现政治沟通。情感共情的实质是某一情绪态度在共同体内的弥散,通常情绪弥散是通过社会成员的社会交往、沟通交流实现的。作为政治符号的国家通用语言文字是中华民族共同体内社会成员进行沟通交流的基础。“在政治沟通过程中,符号具有很多功能,但是最重要的也许是符号使政治理解变得更加容易。如果政治生活中缺少政治符号,政治就会变得太复杂、太抽象和太难。”②谢岳:《当代中国政治沟通》,上海:上海人民出版社,2006年,第11页。可见,政治符号是政治沟通的必需品。同时,政治信仰符号建构和改造对于政治权力主体都是可控的。因此,权力主体通过控制作为政治沟通媒介的政治信仰符号的传播,可以引导共同体内的情绪弥散方向。

第三,统合弥散情绪。弥散情绪的统合是情感共情的生成环节,是政治权力主体通过寻求情感凝聚核心、形塑价值共识,进而整合个体观点为共同体态度的过程。“在一个多元民族和地域文化的国家营造一定程度上的价值共识,将是任何国族共同体试图凝聚人心、整合分歧的关键所在。”③俞可平、谭君久、谢曙光:《全球化与当代资本主义国际论坛文集》,北京:社会科学文献出版社,2005年,第52页。一方面,以政治领袖为中心,自然地统合共同体内弥散情绪,凝聚个体意见为共同体意志甚至是决策精神,使社会成员向政治领袖聚集。“一大群人在一个共同的政治名字下集合起来后,那个名字就可能既有理智上可以剖析的意义,又有感情上的联想。”①俞可平、谭君久、谢曙光:《全球化与当代资本主义国际论坛文集》,第344页。另一方面,将共识价值、共同理想符号化作为凝聚核心。作为政治信仰符号的中国特色社会主义理论、社会主义核心价值观、中华民族伟大复兴的“中国梦”都是凝聚全体国民共建共享美好生活的理想信念和集体信仰。综上,政治权力主体可以在政治领袖、共识价值、共同目标、共同理想等凝聚核心和关键节点中主导政治信仰符号的生成和传播,从而引导社会成员产生权力主体所期许的情绪态度和社会行为。

(二)政治信仰符号维系情感联结

情感联结指的是共同体内社会成员之间在心理上存在联系,可以跨越时空限制与其他成员产生情感共鸣和情感共情,进而支撑社会个体联想其自身以及存在成千上万的同类,同属于中华民族共同体。其本质上是社会成员对中华民族不自觉的情感依附与偏爱依恋。②佐斌、秦向荣:《中华民族认同的心理成分和形成机制》,《上海师范大学学报》(哲学社会科学版)2011年第4期。在中华民族共同体中,情感联结的形成得益于中华民族独有的共同历史、集体记忆、共同场域、共同价值观念等。因而,政治信仰符号是串联社会成员个体情感和维系情感联结的工具。

首先,信仰符号构筑情感联结场域。作为承载共同历史记忆、共同理想信念和共识价值的政治信仰符号,具体体现为社会主义核心价值观、中华民族伟大复兴的“中国梦”等,是中华民族的一种公共符号。“所谓的‘公共符号’,指的是处在同一文化共同体的人赖以表述的世界观、价值观和社会情感的物体、事项、关系、活动、仪式、时间等交流媒体。”③李向平:《信仰、革命与权力秩序——中国宗教社会学研究》,上海:上海人民出版社,2006年,第616页。公共的政治信仰符号是社会成员产生共情的媒介,是将同一共情对象符号化,造就同质性的情感表达方式和解读方法,使得社会成员间能互相理解他人对同一客体的特定情感,在同质性的情感交流中生成群体共情和情感联结。在这一意义上,作为信仰符号的中华民族伟大复兴,是全体国民实现中国梦的历程与目标的凝练。被这一符号所联结的符号受众者们,在符号缔造的共同平台上,在其情感表达和回应、与他人情感对接与共鸣和“可见之不可见”④[美]本尼迪克特·安德森:《想象的共同体:民族主义的起源与散布》,吴叡人译,第43页。中,形成了中华民族情感共同体的雏形。

其次,信仰符号赋予共情以固定性。社会成员的个人情绪、情感共情的不稳定性与维持共同体所需的稳定、理性的共同心理状态是矛盾的,而解决这一矛盾的关键是政治信仰符号。政治信仰符号是以政治合法信念为内核的共同体情感的载体,是政治权力主体以符号化手段统合弥散情绪、凝聚民族情感并使共同理想信念和共识价值能轻易被社会成员所触摸、感知和体认的有效工具。在政治信仰符号的工具性功能发挥中,社会成员的个人情绪和情感共情被提炼、升华为持久的共同体情感,并以符号形式保存下来,尤其表现为政治领袖符号、民族精神象征符号、意识形态象征符号等。而符号保有一种永恒的形态,几乎可以不拘于时空地被无限复制。⑤参见[美]本尼迪克特·安德森:《想象的共同体:民族主义的起源与散布》,第44页。原文:“印刷语言保有一种永恒的形态,几乎可以不拘于时空地被无限复制。”本文认为,安德森所指的印刷语言是一种模式化的符号。因此,政治信仰符号就有效地解决了社会成员不稳定共情与稳定的共同心理状态之间的矛盾。

最后,信仰符号隐喻情感定势与共情惯性。所谓情感定势是指社会成员在感知某一既定客体时,会产生与之对应的被信仰符号保存的共同体情感;共情惯性则是指在感知与信仰符号本体相似的事物时,会生成与符号本体所对应的共同体情感。一方面,社会成员在接收政治信仰符号时,会进行情景预设,并对信仰符号和与之相关的历史情景、共识价值、共同理想等,作出情绪反应,至少有接受、无所谓、反感三种情绪。作为国家象征符号的国歌浓缩着近代全体国民实现人民解放、民族独立和国家独立的艰苦历程。通过对国歌的全国性传唱,社会成员能逐渐在心中大体想象出数以千计和他们自己一样的人。进而,社会成员会在同他人沟通交流中,生成情绪表达诉求,力求自身看法获得他人认可与支持,并在这一过程中,逐渐调试自身情绪反应,在心理上将情景预设与情绪表达不断推倒重来,直到产生稳定的情感——情感定势。这一定势意味着在主观世界建构起一种感知客体联想一种固定情感的对应关系,如长城对应着自强不息、中国结对应着团结一致等。另一方面,政治信仰符号对情感联结具有代际传递的功能。符号的稳定性保障了代际传递的一致性。政治信仰符号承载着共同的历史记忆、精神归属与政治信仰,通过赋予历史在场的情景现实感,依托共同理想、共识价值的稳定性,创新符号象征载体与传播方式,制造代际情感共识,完成共同体情感的代际传递与凝聚。

(三)政治信仰符号塑造情感共同体

伴随着政治信仰符号的不断传播,社会成员之间的情感共情和情感联结得以持续深化,他们在心理上被整合为一个情感共同体。值得注意的是,这一情感共同体是以社会成员在心理结构上的共同心理状态、共同定向反应和共同利益诉求为基石而形成的。显然,政治信仰符号对于塑造情感共同体具有十分重要的工具性功能。

一是,表征共同心理状态。斯大林指出,“共同心理状态……在旁观者看来是一种不可捉摸的东西,但它既然表现在一个共同的民族文化特点上,那么它就是可以捉摸,而不应忽视的东西了。”①斯大林:《马克思主义与民族问题》,莫斯科:外国文书籍出版局,1984年,第11页。从斯大林的论述可知,共同心理状态被共同文化所表征。进而,本文认为作为信仰性政治文化载体的政治信仰符号表征着中华民族共同体内社会成员的共同心理状态。这一表征机理表现为一种特定情感定势。从这一层面上讲,作为民族精神符号的长江和黄河,表征着中华儿女同出一脉和不屈不挠的共同意志。再者如年画,年画表征着全体国民追求富贵、吉祥、阖家欢乐等美好事物的共同心理状态,在全民抗疫的时代背景下,在传统年画中加入抗疫元素,形成具有时代特征的抗疫年画除了共同的传统追求外,还蕴涵着对抗疫完全胜利的追求。总的来讲,政治信仰符号的固定性、公共性和可再生性,既在共同心理状态上保障了社会成员间的情感联结,还持续地为其共同心理状态注入活力。

二是,激发共同定向反应。政治符号既是政治文化载体,也是文化产品。政治文化规约着社会成员的政治行为的心理预备和行动方向,使人们能在社会的刺激下迅速而稳定地作出定向反应。②参见周平:《政治学导论》,昆明:云南大学出版社,2007年,第150—151页。政治信仰符号是中华民族共同体情感的符号化、定势化和模式化产物,既承载着符号本体-受众情感的对应,也隐喻着受众情感-受众行为的对应。“要不断加强政治仪式的制度规范,彰显政治仪式的精神要义,将抽象的理想、信仰、情感、价值等具象化,转化为可以感知、触摸的生动载体;要加强政治仪式的操演和实践,更好地传播政治价值和巩固政治权威。”③李慧玲、陈洪连:《情感治理:柔性治理的理念与实践》,《中国社会科学报》2022年9月14日,第8版。针对不符合共同定向反应的共同行为,政治权力主体会对该行为或行为者作出否定性评价,并依据这一评价对行为者施压,从而促使其行为与共同定向反应所期待的行为保持一致,这一点在社会主义核心价值观的传播中尤为突出。同时,政治信仰符号在政治社会化过程中的周期性展示,包括升国旗、唱国歌等,促使社会成员不断地想象中华民族共同体、不断地自我确认中华民族身份、不断地进行共同体心理的自我暗示、不断地强化其共情能力,进而在行动维度加深社会成员间的情感联结和塑造情感共同体。

三是,聚合共同利益诉求。利益是共同体存续的基础,是社会政治心理和政治思想的源泉。①参见王浦劬:《政治学基础》(第三版),北京:北京大学出版社,2014年,第63页。表现为特定政治心理的潜意识共情也不例外,同样由利益所决定。因此,政治权力主体不仅要以信仰符号凝聚共同体情感,更需要满足社会成员的利益诉求,切实地改善其生活水平,进而激发社会成员对共同体的真正的、持久的、牢固的集体情感。一方面,伴随着对中华民族伟大复兴和社会主义现代化强国的持续追求,在共同富裕的实现中,社会成员的个体利益诉求被满足,从而其对中华民族共同体的归属情感和依附意识也在逐渐强化。另一方面,信仰符号承载着共同奋斗的集体记忆。“我们保存着对自己生活的各个时期的记忆,这些记忆不停地再现;通过它们,就像是通过连续的关系,我们的认同感得以终生长存”。②[法]莫里斯·哈布瓦赫:《论集体记忆》,毕然、郭金华译,上海:上海世纪出版集团,2002年,第82页。可见,依托于信仰符号尤其是人民英雄纪念碑、孙中山、毛泽东、邓小平等,而不断重现的集体记忆,持续强化着社会成员间的情感共情和情感联结,进而完成对中华民族情感共同体的塑造。