从“思政课程”向“课程思政”发展的内涵与路径探讨

2022-11-23林秀文

林秀文

(福建省集美大学 体育学院,福建 厦门 361021)

2020年6月,教育部颁布了《高等学校课程思政建设指导纲要》,强调高校思政教育要贯穿人才培养全过程,每门课程都要为思想政治教育服务,进而全面提升人才的思想政治水平。因此,高校应在传统思想政治理论教育基础之上,深入挖掘其他课程的育人元素,使其与思政课程共同协作,通过协同效应改善高校思想政治教育效果。从思政课程向课程思政发展,是国家从战略高度对高校思想政治教育体系进行的全新构建,以克服传统思政课程教育的缺陷,全面提升高校思想政治教育水平,这对于高等教育立德树人的根本任务具有启发意义。在此背景下,本文对课程思政和思政课程的内涵进行深入剖析,结合我国高校思政教育的实际情况提出实现路径,帮助课程思政真正落实到位,为提升高校思想政治教育水平提供重要参考。

一、研究现状

高校思想政治课程(简称思政课)作为大学生在校学习期间的必修课,是高等教育的重要组成部分。但长期以来,思政课程作用看起来较为单一,与学生的就业升学有一定差距。并不被重视,教育效果并不理想。[1]进入新时代以来,大学生学习的目的性更强,希望从学习中获取对未来升学就业有用的知识,对于思政教育的重视程度越来越低,导致高校思政课程的效率和水平更是每况愈下。[2]在传统思政课程实践面临困境时,我国在思政课程基础上创新提出了课程思政的概念。所谓课程思政,就是指高校设置的每一门课程都有育人的部分,高校应该深入挖掘其中蕴含的德育因素,使所有课程都与思政课程达成协同效应,进而达到立德树人的目标。[3]即在传统单一的思政课程基础上,从其他课程当中撷取育人部分共同为思政教育服务,打造完善的思想政治教育体系,完成树人立德的根本任务。

课程思政概念提出后,学者从不同角度对其进行了阐释,有的认为课程思政是一种课程,应在传统思政课程基础之上,通过多种课程达成协同效应,进而提升高校思政教育的效率和效果。[4]课程思政和思政课程的落脚点最终都在课程。二者互相补充,共同提升高校思政水平,帮助学生树立正确的价值观、人生观和世界观,为民族复兴培养后续人才。[5]还有的认为,课程思政不仅仅是一门课程,更是一种理念,是高校思政教育未来的发展方向,因此,不仅要注重传统课程教学,还应该和社会实践以及网络相统一,将课程思政作为思想政治教育的重要指导理念。[6]

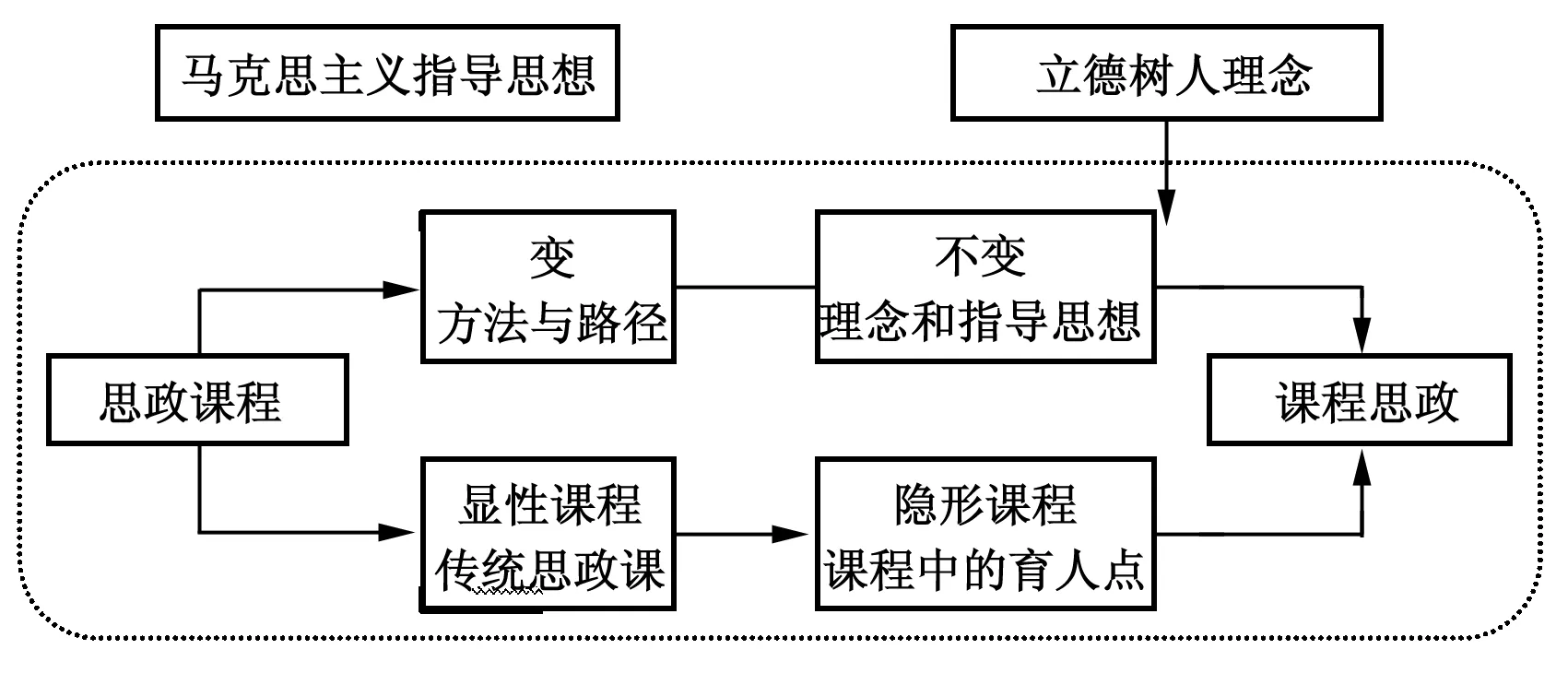

从现有研究可知,课程思政是基于传统思政课程基础之上,为克服传统思政课程不足提出的新概念。笔者基于以上分析构建了高校思政课程向课程思政的转变路径(见图1)。

图1 思政课程向课程思政发展的路径构建

二、思政课程向课程思政的发展路径构建

1.坚持马克思主义指导思想与立德树人理念

在思政课程向课程思政转变过程中,教育者应始终坚持马克思主义指导思想,牢记教育的根本任务立德树人。第一,高等教育的育人目标是培养国家发展后继人才,因此,在教育过程中必须始终坚持立德树人的理念,通过打造多样化的思政教育体系,使高校课程之间达成协同效应,进而为提升学生思想政治水平服务。第二,克服当前高等教育中重方法、过程的弊端。高等教育不应该只停留在知识和技能层面,还应该引导学生把握知识中蕴含的文化价值。课程思政就是为了激活所有课程中的育人功能,使所有课程都能为思想政治教育服务。第三,将思想政治教育贯穿整个人才培养过程。要全面转变思想政治教育单兵作战的方式,并在教育全过程中有所体现,使高校各类学术资源为思想政治教育服务,共同下好思政教育一盘棋。

2.深刻把握课程思政内涵,辩证看待发展因素

传统思政课程向课程思政转变的最终目标,是为了提升学校思想政治教育的效果,帮助学生树立正确的人生观、价值观和世界观。因此,高校在课程思政建设过程中应该辩证看待转变过程中的变与不变的关系:一方面,思政课程向课程思政转变,变的是教育方法和实现途径;另一方面,思政课程向课程思政转变,不变的是教育的理念和根本目标。具体从三方面入手:第一,解决高校课程中思想政治教育和专业学习割裂的问题。当前我国大多数学校的思想政治教育较为孤立,与学生的专业学习距离较远。因此,应该在思政课程向课程思政转变的过程中打破这一割裂的现象,将课程思政教师从传统思政教师拓展到高校教育工作者。第二,对专业教学内容进行合理布局。有效利用专业知识中的育人点,深入挖掘课程内涵,进而找到思想政治教育元素,将其与思想政治教育进行有效整合,而不是将思想政治教育机械地嫁接到专业课程当中。第三,教育者应该对课程思政有充分的认同。在教育过程中切实履行自身职责和担当,将育人工作作为自身的第一使命,致力于实现学生全面发展,进而将专业知识和深层价值导向进行有机融合,帮助学生树立正确的价值观。

3.显性课程与隐性课程统筹协同

从思政课程向课程思政转变,仅仅依靠传统教学方式和思想政治理论相结合是不够的,必须在高校内部建立显性课程和隐性课程统筹协同的课程体系。在课程思政向思政课程转变的过程中,开设一些具有特色的课程是必要的,但只增设课程不足以完成转变。课程思政的着眼点是利用高校所有课程中的思想政治元素进行育人教育,因此,应该建立统筹协同的思想政治教育体系,也就是将显性的思政课程和隐性的课程思政相结合。在显性课程中发挥传统思想政治理论课的作用,在隐性课程中挖掘课程深刻的育人点。在显性课程和隐性课程共同的帮助下,全面提升高校的思想政治教育与效率。将思想政治教育者从传统的思政教师扩展到学校的教育者,在教学过程中本着传道授业的理念,帮助学生提升思想政治认识,在传授基本专业知识的同时深入挖掘知识内部的思政教学元素。

三、结论与建议

笔者在对思政课程和课程思政的内涵剖析的基础上,借鉴已有研究构建了思政课程向课程思政的转变路径,最终得出以下结论:首先,传统思政课程功能较为单一,不受学生重视,在新时代遭遇困境;其次,课程思政能够在传统思政课程基础上,打通所有课程中的思政元素,激活课程中的育人功能,进而全面提升思政教学的效果;最后,思政课程向课程思政转变过程中应该坚持马克思主义指导思想与立德树人理念,深刻把握课程思政的内涵。在理念和指导思想不变的基础上改变思政教学的方法和路径,在传统显性课程的基础上加入隐性课程,打造统筹协同的思政教学体系,全面推动高校思政教学的发展。

基于前述分析,笔者提出以下建议:第一,加深对于课程思政概念的认识。课程思政是一种理念,是推动高校全面提升思政水平的重要指导思想,对于学校开展思想政治教育具有很强的启发作用。高校应该认识到课程思政这一概念的战略高度,进而在教学实践中将共落到实处。第二,识别课程当中的隐性育人元素。课程思政最大的特点在于这一理念下所有课程都有育人元素,树人育德的目标并非只有思政课程才能完成。在这一理念指导下,高校应该致力于识别每一门课程中隐含的育人理念,进而打造显性课程和隐性课程统筹协同的思政教学体系。第三,培养高校教师树人立德的理念。高校教育者应该摒弃传统只重视技能和知识教学的做法,注重挖掘知识的深层次含义。在教会学生方法基础之上培养学生正确的价值观和人生观,始终牢记自身传道授业的职责,所有教学工作者都应该在工作过程当中注重提升学生的思想政治素养。