课程思政在地质实践教学中的实施①

——以防灾科技学院为例

2022-11-16刘晓燕黄静宜白相东袁四化

刘晓燕,张 艳,黄静宜,白相东,袁四化

(防灾科技学院,河北 廊坊 065201;河北省地震动力学重点实验室,河北 廊坊 065201)

自2016 年习近平总书记强调将立德树人作为中心环节,并把思政工作贯穿教育教学的全过程,实现全程育人、全方位育人以来[1],一定程度上开创了我国高等教育事业发展的新局面。几年来,课程思政教学理念相关研究的文章数量呈现指数增长,其中实践研究类成果占较大比重,该类研究主要聚焦课程思政的设计与实施中的共性问题[2],为后续相关研究的开展奠定了基础。地球科学作为与人类生活生产息息相关的学科之一,相关学科的发展亦备受重视。尤其我国地质灾害种类之多、波及之广、频率之高、损失之严重,一定程度上对我国部分地区的持续稳定发展造成严重影响。党的十八大以来,习近平总书记对做好防灾减灾救灾工作作出一系列重要论述和重要指示批示,推动了前所未有的减灾行动,取得了前所未有的减灾实效[3]。目前,从课程思政的维度,有关地球科学相关专业及课程培养方案内涵的探索也多有报道。

防灾科技学院是全国仅有的以防灾减灾救灾高等教育为主、学科门类齐全的综合性全日制普通高等学校,包括多个防灾减灾核心类专业,如地质学、资源勘查工程、地球物理学、勘查技术与工程、地下水科学与工程和地质工程等专业。在以上相关专业培养方案中,地质实践教学是非常关键的环节,一直以来备受重视,野外地质教学实习作为实践课程的重要组成部分,在各地学相关专业中其学分均有相当比重。防灾科技学院地质学和资源勘查工程专业自2008 年开始招生以来,野外地质实践教学实习的相关工作均得以周全、顺利地开展。在其后发展过程中,依照专业定位和发展方针,在实践能力方面,本课程一直秉承培养具有优秀的品德、扎实的专业技能和良好的团队协作能力以及与时俱进的创新精神的人才的教学目标。

一、野外地质教学实习教学内容

野外地质教学实习安排在二年级暑期,春季学期结束后地质学、资源勘查工程专业已完成岩石学、构造地质学、古生物地层学三大地学基础课程。其他地学相关专业如地球物理学和勘查技术与工程专业完成普通地质学和构造地质学的教学;地下水科学与工程专业和地质工程专业完成岩石学、构造地质学、地貌与第四纪地质学等课程的教学,均具有一定的地学基础,野外地质教学实习的开展可以加强地质理论认识和野外地质工作的规范性认识。防灾科技学院的野外地质实习的授课地点在河北省秦皇岛市北部的柳江盆地地质遗迹国家级自然保护区,该区荟萃了新太古代至新生代华北地区在漫长的地球演化过程中的地壳运动、岩浆活动、沉积环境变化及生物进化等地质现象的精华,地层完整,界限清楚,岩类齐全,化石丰富,沉积构造发育,被公认为“天然地质博物馆”[4]。该课程的具体实习安排如表1 所示。

表1 野外地质教学实习教学安排表

二、课程思政融入课程教学

(一)课程思政建设的总体方向

地质学人才培养方案拟培养具有坚实而宽广的地质学理论和相关学科基础知识;具备运用现代信息技术获取相关知识进行地质、地震地质及城市地质调查和科学研究的基本技能和方法;了解地质学基础理论研究的前沿和发展动态;具有较高的专业素养、突出的实践能力和一定的创新思维能力及创新创业精神;能够综合运用所学知识分析和解决相关地质问题;成为能够从事开展基础地质、地震地质、城市地质、环境和灾害以及基础研究或教学等工作的应用型人才。本课程教学内容具有“实践性、合作性强”的特点,作为人才培养方案中的重要实践支撑环节,培养学生良好的专业技能、“严谨认真、实事求是、团结合作、吃苦耐劳”的职业素养。

地球科学涉及国家资源、环境、自然灾害等社会可持续发展中的多个方向,可为国民经济和国防建设提供技术支撑和保障。所以,学习中应注重培养学生的社会责任感和使命感,树立为祖国建设事业奉献的理想信念。

(二)课程思政教学实践

在实施教学活动时,课程思政理念贯彻融入“全过程育人”实施方案中,按照实践课程的特点,将育人贯穿课堂教学“课前、课中、课后”。

课前,根据教学目标,以作业或讨论题目为导向,重点培养学生的资料收集、独立思考能力,激发学生探索的兴趣。可以让学生在课程开展之前查阅相关文献,并结合该区的地质、地貌、地形等相关图件,了解该区的地层、岩石、构造等相关内容并展开讨论。例如,在开展潮水峪路线—寒武纪地层调查之前,可以查阅回顾该区发育的寒武系地层岩性——馒头组、毛庄组、徐庄组、张夏组、崮山组、长山组和凤山组,并总结各组的典型岩性特征,馒头毛庄紫红色、徐庄页岩张夏鲕粒、崮山紫色竹叶状、长山大竹叶菊花石、凤山泥质条带博饼干等。另外,外动力地质路线开展之前,可以引导学生关注目前生态环境并引发各种外动力与生态环境之间关系的思考。

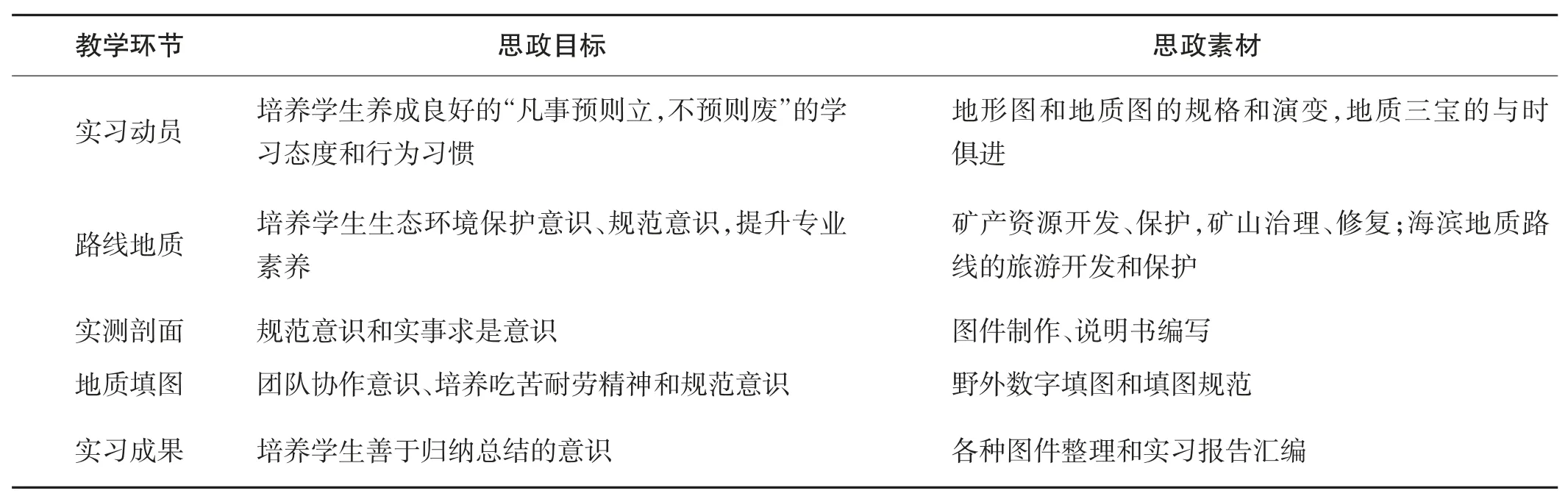

课中,根据具体的教学阶段,详细设计知识点或技能点所蕴含的思政元素,搜集典型素材,将价值塑造潜移默化地融入教学。野外地质教学实习教学过程中的课程思政体现如文末表2 所示。

表2 野外地质教学实习课程思政设计

实习动员是每年我校开展野外地质实习前夕的一个规定环节,表达领导和教师的关心和期望是一方面,另一方面则是一个教学活动完整的仪式感的一部分,让学生充分感受到野外地质学习或者训练的必要性和严肃感,是一个室内向室外转变非常有必要的过渡衔接。同时是向学生阐释野外地质工作工具与时俱进和方法的变革以及传统地质实践工作的重要性。

路线地质作为野外工作的第一个阶段,是了解一个地区地质条件的关键步骤。包括这个地区全部地层的发育范围、产状等,还要了解该地区断裂和褶皱构造的发育情况。开展实习教学时,要将这个思路渗透到教学过程中,让学生了解这个阶段的工作内容和实质,另一个重点就是掌握规范的地质工作方法,大到区域地质工作思路小到一个信手剖面图的绘制,这些都是专业素养提升不可或缺的部分。个别地质路线涉及某矿产时,可以就某矿产的具体开发、矿山治理和修复方面给予扩展和思考引领,让学生了解地质工作与国计民生及生态环境保护方面的关系,增强其使命感和责任感。

实测剖面主要针对某具体路线上地层发育给予准确测量。该教学过程是在教师指导的基础上,以小组为单位独立完成。主要是训练学生实测工作的规范性和协作性,不同角色的学生完成自己工作的同时,协助本组其他同学一起完成这个阶段的全部工作。

地质填图仍是以小组为单位开展的一定区域内的所有地质要素的成图工作,要求学生独立完成,按照穿插法、追索法以及交互法开展,训练学生地质填图的规范性、专业性,同时培养学生的协作能力和吃苦耐劳精神。

实习成果提交阶段是野外地质实习的最后环节,需要每个学生独立完成,以文字和图件的形式提交。文字编撰考查学生的归纳总结能力,也是一个很关键和重要的步骤。野外调查工作如何体现出来,工作成果如何传播出去都需要或者说都要求地质工作者具备一定的文字编撰能力。这个过程不仅要求学生可以写出来,还要写得专业,专业术语表达准确,其严谨性是对自身的要求,也是对地质工作者本身的要求。

课后是对所学内容开展总结复盘。根据实习课程每个环节的要求和任务布置,及时交流学习中的困难和疑惑之处,教师给予快速、有效的指导,给出专业的指导建议和解决方案,学生则做出相应的指导,保证疑问有答复,修改有回应。

三、教学反思

(一)教学特点反思

野外地质教学实习的特点或者重点是野外授课,师生可以身临其境观察自然现象和感受自然美景,授课内容之余带领学生感受山河之美可谓一举两得,在课程思政理念的融入方面提供了多个良好的视角。

(二)教学方法反思

野外地质教学方法主要采取讲授法、提问法、观察法、互动讨论法等。若考虑到思政理念中的渗透,可以设计一些教学案例与野外实习内容相结合,通过对比分析加深学生的学习兴趣和印象。

(三)教师分配反思

野外地质实习这门课在防灾科技学院的开课专业包括地球物理学、勘查技术与工程、地质学、资源勘查工程、地质工程和地下水科学与工程等。授课教师均有地质学教育背景,但每位教师的专业背景略有差别。授课班级分配标准之一是教师专业背景与授课专业的匹配度,但若想更好地将课程思政融入授课过程,授课教师要更深入地了解授课班级的专业特色和相应野外工作规范,可以将思政理念与授课内容做到更好的交融。

(四)教学效果反思

以往的教学效果主要根据学生满意度来判断,主要考虑到学生是第一教学对象,对教学效果是最有发言权的,客观、直接的反馈是提高教师教学效果最好的标准之一。但随着课程思政理念的融入,可以一定比例设置该方面的效果考核,考核形式可以多样化。

四、结语

地质科学具有很强的实践性,在防灾减灾救灾中扮演着重要角色。站在教育工作者的视角,将课程思政理念融合在教学过程中是一个有机过程。通过实践与理论相结合的方式,在课前、课中、课后几个环节选择适合的、有代表性的素材润物细无声地浸润思政理念,提升教学效果,培养更多的专业素质过硬、心理素质够强、思想品德无瑕的防灾人。