社会保障制度实施效果再评价

2022-11-10张永峰

张永峰,陈 诚

(南京大学 经济学院,江苏 南京 210000)

一、引言

由于资本的报酬长期大于劳动的报酬,因而经济增长并未如许多经济学家所预测的带来贫富差距的下降,实际上反而加剧了收入的不平等。收入的不平等进一步引发了不同收入阶层的对立,增加了社会的不确定性和不稳定性,最终反过来抑制了经济的持续增长。鉴于此,各国政府相继采取了一系列举措以缓和贫富分化带来的社会矛盾,推动经济的有序增长。其中,社会保障制度效果最为显著。社会保障制度最初诞生于欧洲。德国是第一个建立社会保险制度的国家,目前则是挪威、瑞典、芬兰三个北欧国家的社会保障体系最为健全。中国的社会保障制度尽管起步较晚,但由于我们国家的社会主义性质,因而发展迅速,目前已基本建立了世界上规模最大的,同时统筹城乡、有中国特色的社会保障体系。

人力资源和社会保障部发布的2019年度人力资源和社会保障事业发展统计公报显示,2019年我国基本养老保险、失业保险、工伤保险参保人数分别达到9.67亿人、2.05亿人、2.54亿人,三项社会保险基金合计5.45万亿元,其中,养老保险基金支出5.23万亿元、失业保险基金支出0.13万亿元、工伤保险基金支出0.08万亿元。此外,截至2019年底,我国医疗保险参保人数13.54亿人,参保覆盖面超过95%,医疗保险基金支出1.99万亿元;全年生育保险参保人数2.14亿人,比2018年底增加了997万人,生育保险基金支出792.07亿元。另一方面,2019年社会消费品零售总额为41.16万亿元,占2019年GDP的41.54%,不仅远低于发达国家的水平,同时低于世界平均水平;此外,基尼系数虽然在2008—2014年间整体缓慢下降,但在2015年后转而上升,表明近年来收入差距仍在扩大。由此看来,尽管社保覆盖面不断扩大、社保支出不断提升,但居民消费率依然低下,收入差距也表现出持续扩大的趋势。那么,社会保障制度的实施是否平滑了经济活动中各种风险带来的收入波动、提升了最底层居民的收入状况、促进了社会消费规模的增加、降低了不同收入阶层之间的收入差距?以上是本文研究的重点。

二、文献回顾与理论基础

(一)收入效应

根据凯恩斯的假设,家庭对货币的需求来源于三个动机:交易需求、预防需求、投机需求。当社会保障制度不健全时,经济不确定性带来的风险由家庭自身承担。为了预防各种突发事件,家庭不得不储备一定的货币。短期内,家庭的收入相对固定,用于预防需求的储备货币越多,用于消费的货币则越少。相反,在社会保障制度相对健全的条件下,家庭突遇失业、疾病等意外事故可获得政府的财政支持和救济,可以降低预防需求的货币储备,预防需求的货币可以进一步转化为社会消费。这也是社会保障制度更加完善的国家居民消费率高的原因。同时,贫困家庭还可以通过社会保障中的社会救助和社会优抚获得政府转移支付,进而提高家庭可支配收入。特别是对于低收入群体,政府通常会以现金或者实物进行转移支付。现金救助可以直接提高无收入或低收入群体的收入水平,进而提高低收入群体的消费能力。按照边际消费倾向递减的规律,低收入群体的边际消费倾向往往更高,对低收入群体的现金补助可以很大程度转化为社会消费。除此之外,在跨期消费模型下,以养老保险制度为代表,社会保障制度还可以提高居民未来的预期收入,进而提高居民当期的消费水平,具有显著的收入效应。

早在1920年,著名福利经济学家庇古从货币的边际效用出发,认为实行社会保障制度有助于提高低收入阶层的消费能力和边际消费倾向,并进一步提高社会消费规模。与此同时,莫迪利安尼[1](1981)和弗里德曼[2](1957)认为,社会保障制度对居民消费行为具有财富替代效应,在社会保障制度健全的国家,居民往往对未来持乐观态度,因而倾向于减少预防性储蓄,增加当期消费。此外,不少学者从实证的角度测算了社会保障制度的收入效应,比如Feldstein[3](1974)和Hubbard[4](1994)的研究表明,社会保障制度的实施显著减少了居民的储蓄行为,促进了社会消费的增加。国内学者对社会保障制度收入效应的研究观点与国外学者类似,即社会保障制度存在收入效应,有助于提高社会消费水平。张芳芳等[5](2017)基于浙江省“新农保”政策的研究发现,“新农保”显著增加了非耐用消费品支出和必需品支出。此外,部分学者从社会保障体系中的医疗、养老等具体的保险制度出发,分析了社会保障制度的收入效应。宋月萍、宋正亮[6](2018)和马红鸽、席恒[7](2020)等人分析了医疗保险对消费的影响,他们的研究表明参加医疗保险对社会消费具有显著的促进效应。同时,蒋彧、全梦贞[8](2018),李建英等[9](2018)认为,养老保险发展水平的提高对居民消费水平具有促进作用。张广胜等[10](2016)针对农业转移人口的研究发现,社会保障显著促进了农民工家庭的生活消费。

(二)再分配效应

福利经济学的开创者庇古在其代表性著作《福利经济学》一书中指出:在货币边际效用递减的假设下,货币收入越多,其边际效用越小;而货币收入越少,边际效用越大。也就是对于货币收入不足的穷人而言,其货币收入的边际效用大于富人货币收入的边际效用。那么把货币收入由富人转移给穷人,由于富人货币收入减少带来的效用损失低于穷人由于货币收入增加带来的效用收益,因而可以增加社会总效用。通常来讲,实现货币收入从富人向穷人转移的方式有两种:一种是富人的自愿转移,另一种是政府的强制转移。市场经济条件下,实现这种可以明显增加社会福利的收入转移仅仅依靠富人自愿显然是不够的。社会保障制度弥补了富人自愿转移的不足,起到了强制转移的作用[11]。社会保险由养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险构成,在初次分配中按照国家规定的比例进行缴费,收入越高缴费越多。再分配时则按照风险程度来支付,风险越高,所获的转移支付越多。由于风险程度与收入负相关,也就是收入越低,风险反而越高。对于低收入者而言,社会保险的替代率通常更高,在社会保险中受益的可能性更大。由此来看,社会保障制度按照高收入高缴费、低收入低缴费的缴费原则和高风险高支付、低风险低支付的支付原则调整社会不同收入阶层之间的分配状况,进而缩小不同收入群体之间的收入差距,具有显著的再分配效应。

对于社会保障制度的再分配效应,国外学者的研究总体表明,社会保障制度有助于降低收入差距,但发达国家社会保障制度的再分配效应优于发展中国家。He L,Sato H[12](2011)对美国、德国等13个发达国家1980—2000年间社会保障实施效果的研究表明,美国、德国等发达国家基尼系数降低,有74.6%的贡献来源于社会保障制度的实施。Conde-Ruiz,Profeta[13](2007)的研究表明,英国的基尼系数由0.52下降到再次分配后的0.38,下降幅度达36.8%。Jesuit[14](2004)对拉美国家15个经济体的研究表明,社会保障制度对拉美国家基尼系数下降的贡献在15%左右。与国外研究不同的是,国内学者对社会保障制度再分配效应的研究尚未形成统一的观点。王延中等[15](2016)、周坚[16](2019)、耿晋梅等[17](2020)认为,尽管存在一些扩大收入差距的制度安排,但总体来看,社会保障制度缩小了中国的收入差距,具有显著的再分配效应;此外,周广肃等[18](2020)认为,“新农保”可以有效减小农村消费不平等的程度;邓大松、卜芳[19](2019)研究发现,社会保障支出不仅降低了农村贫困发生率,而且缓冲了收入不平等对农村居民发生贫困的负向影响。与此同时,部分学者认为中国社会保障制度由于还存在覆盖面不全、重点不突出、城乡支付比例二元化等缺陷,因而对于抑制收入差距扩大的效果有限,甚至起到了逆向调节的负作用(彭浩然等[20];李锐等[21];李实等[22];韩克庆[23];马强等[24])。

三、研究设计

(一)变量选取与描述性统计分析

本文选取的核心被解释变量为消费规模和城乡收入差距(城镇人均可支配收入/农村人均可支配收入),其中用消费规模衡量社会保障制度的收入效应,用城乡收入差距衡量社会保障制度的再分配效应。

解释变量为代表社保覆盖面的养老保险人数占比(养老保险参保人数/省人口总数)、失业保险人数占比(失业保险参保人数/省人口总数)、生育保险人数占比(生育保险参保人数/省人口总数)、工伤保险人数占比(工伤保险参保人数/省人口总数)和医疗保险人数占比(医疗保险参保人数/省人口总数)和代表社保支出的失业保险基金支出、工伤保险基金支出、生育保险基金支出、医疗保险基金支出以及社保和就业支出等。除此之外,选取GDP增长率、M2、政府购买、投资规模、出口额、进口额等作为控制变量。各省的M2值由全国总的M2值除以各省GDP得到。

表1 变量的描述性统计

由表1可以看出,养老保险人数占比、失业保险人数占比、生育保险人数占比、工伤保险人数占比和医疗保险人数占比的最低值多在1%左右,而最高值大多超过了50%,具体从高到低为养老保险人数占比84.757%、医疗保险人数占比72.251%、失业保险人数占比53.915%、工伤保险人数占比51.473%、生育保险人数占比47.665%。而代表社保支出的解释变量最小值为0,最大值为社保和就业支出1644.17亿元,其次为医疗保险基金支出1059.99亿元,最后为失业保险基金支出123.42亿元、生育保险基金支出113.71亿元、工伤保险基金支出66.94亿元。

(二)模型设定

在实证方法上,基准回归采用面板固定效应模型检验,面板固定效应模型可避免不随时间变化的异质性导致的内生性问题,使得估计结果更加可信。固定效应模型设定如公式(1)所示:

(1)

式(1)用来衡量社保制度的收入效应。其中ln(comi,t)表示社会消费规模的对数,xi,t是代表社保覆盖面的解释变量,yi,t是代表社保支出的解释变量,zi,t为控制变量,i和t分别为省份和年份,ui,t为误差项。

为进一步检验社会保障制度的再分配效应,本文以城乡居民收入差距为被解释变量,社保覆盖面和社保支出为核心解释变量,重新设定了固定效应模型如公式(2)所示:

(2)

式(2)用来衡量社保制度的再分配效应。其中disi,t表示城乡收入差距,xi,t是代表社保覆盖面的解释变量,yi,t是代表社保支出的解释变量,zi,t为控制变量,i和t分别为省份和年份,ui,t为误差项。

不论是社会保障制度的收入效应,还是再分配效应,均由家庭或个人收入的变化而引起。因此,本文构建了以城镇人均可支配收入和农村人均可支配收入为中介变量的模型,以厘清社会保障制度的收入效应和再分配效应的影响机制。并设定模型如下:

(3)

(4)

(5)

式(3)的系数α为社保覆盖面和社保支出对城乡收入差距的总效应;式(4)的系数γ为社保覆盖面和社保支出对农村人均可支配收入、城镇人均可支配收入的效应;式(5)的系数δ是在控制了社保覆盖面和社保支出的影响后,中介变量农村人均可支配收入、城镇人均可支配收入对城乡收入差距的效应;系数μ是在控制了中介变量农村人均可支配收入、城镇人均可支配收入的影响后,社保覆盖面和社保支出对城乡收入差距的直接效应。

四、实证分析

(一)基准回归

表2是社会保障制度收入效应的基准回归估计结果。其中第1、3列是未添加控制变量情形下的模型估计值,第2、4列是增加政府购买的对数、投资规模的对数、出口额的对数以及进口额的对数等控制变量的模型估计值。

从表2可以明显看出,在第1列中除失业保险人数占比外,养老保险人数占比、生育保险人数占比、工伤保险人数占比和医疗保险人数占比均对消费规模有显著的正向影响。具体来看,在控制其他条件不变的情形下,养老保险人数占比、生育保险人数占比、工伤保险人数占比和医疗保险人数占比提高1个百分点,消费规模将分别增加0.012、0.081、0.075、0.011个百分点。增加控制变量后,养老保险人数占比、生育保险人数占比、工伤保险人数占比提高仍然显著增加了社会消费规模,但医疗保险人数占比的增加可能抑制了居民的消费行为;同时,失业保险人数占比对消费不存在显著影响。

表2 收入效应基准回归

表2中第3列的模型估计值表明,与社保覆盖面中的失业保险人数占比对社会消费的负向影响不同,在社保支出方面,失业保险基金支出对社会消费规模有显著的正向影响。即医疗保险基金支出、失业保险基金支出、工伤保险基金支出、生育保险基金支出的提高均可以显著增加社会消费规模。具体来看,在控制其他条件不变的情形下,医疗保险基金支出、失业保险基金支出、工伤保险基金支出、生育保险基金支出、社保和就业支出每提高1个百分点,社会消费规模将增加0.293、0.052、0.127、0.022、0.140个百分点。进一步对比第3、4列和第1、2列的估计值可以发现,社保支出的收入效应明显高于社保覆盖面的收入效应。

在控制变量中,政府购买和投资规模以及出口额的增加均能显著地促进社会消费规模的增加。进口额的增加在第2列的估计值显著为正,但在第4列的估计值不显著,即进口的的增加可能促进了社会消费规模的增加。同时,人口规模的增加、货币供应量的增加、人均GDP的增加均能起到扩大消费的作用。但值得注意的是,GDP增长率的提高可能无助于消费规模的增加。这并非不能理解,考虑到中国经济从高速增长转向高质量发展的新阶段,GDP增长速度的下降实际上是大国经济发展的必然趋势,也从侧面反映了中国社会消费规模实际上在增加。总体来看,中国社会保障制度的实施促进了社会消费规模的增加,因而存在收入效应。

表3是社会保障制度再分配效应的基准回归估计结果。其中第1、3列是未添加控制变量情形下的模型估计值,第2、4列是增加政府购买的对数、投资规模的对数、出口额的对数以及进口额的对数等控制变量的模型估计值。

表3 再分配效应基准回归

从表3第1列可以看出,养老保险人数占比、生育保险人数占比、工伤保险人数占比的提高显著降低了城乡收入差距,但医疗保险人数占比的提高则加剧了城乡收入差距。在增加控制变量后,失业保险人数占比的提高表现出相反的效果,起到了抑制城乡收入差距扩大的作用。在控制其他条件不变的情形下,医疗保险人数占比每提高1个百分点,城乡收入差距就扩大0.025个单位。也就是说,在社保覆盖面中,医疗保险人数占比的提升可能加剧了中国城乡收入不平等。

另一方面,在未添加控制变量的情形下,失业保险基金支出、生育保险基金支出、社保和就业支出的增加显著缩小了城乡收入差距,但医疗保险基金支出和工伤保险基金支出的增加扩大了城乡收入差距。增加控制变量后,医疗保险基金支出的提高仍然显著扩大了城乡收入差距。在控制其他条件不变的情形下,医疗保险基金支出每提高1个百分点,城乡收入差距扩大0.143个单位,大于未添加控制变量情形下的估计值。此外,失业保险基金支出、生育保险基金支出、社保和就业支出仍然表现出对收入差距的抑制作用。总体而言,中国的社会保障制度存在抑制城乡收入差距扩大的再分配效应。但需要指出的是,医疗保险人数占比和医疗保险基金支出对城乡收入差距存在逆向调节作用,也就是目前实施的医疗保险制度可能加剧了中国城乡收入不平等。

(二)异质性检验

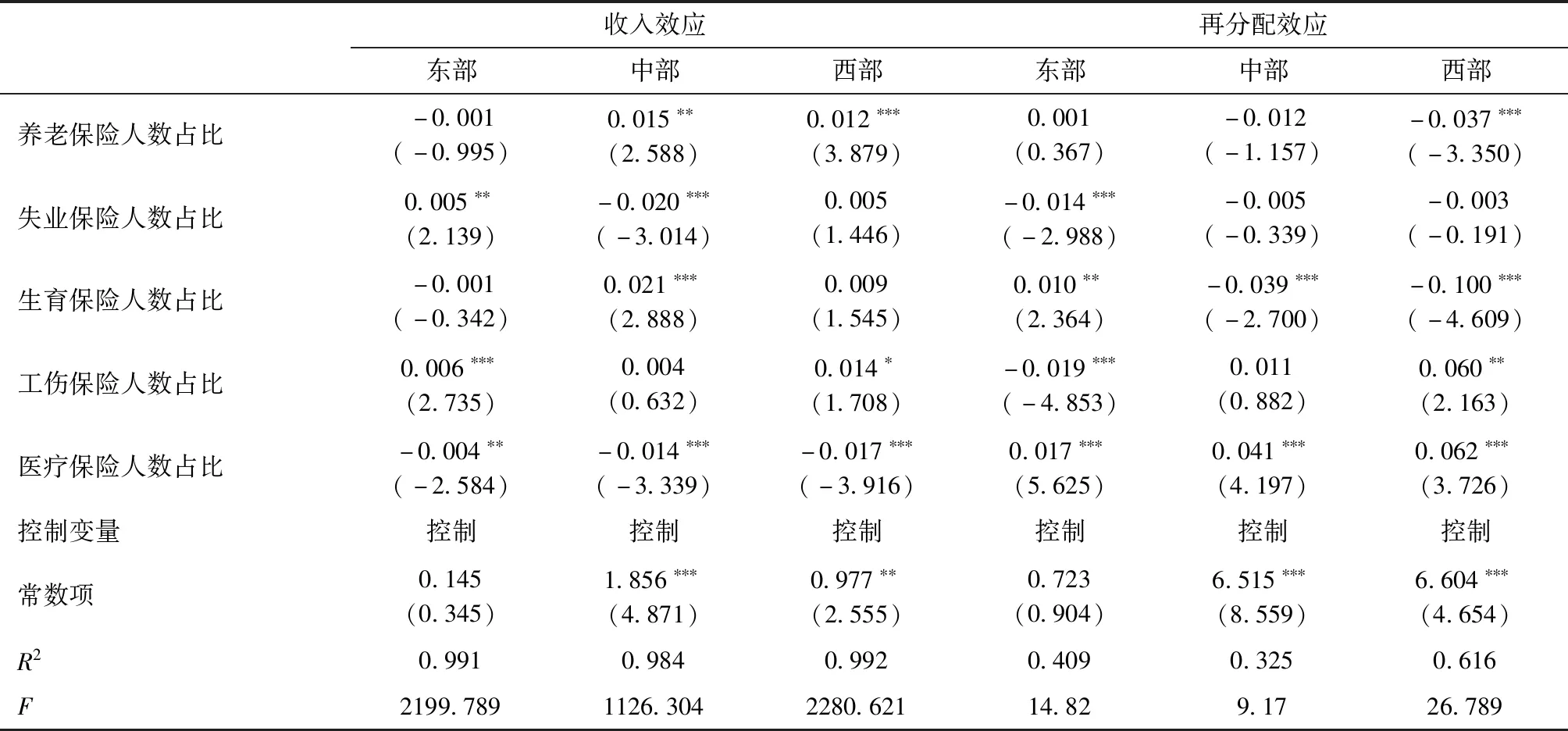

从理论上讲,基准回归结果反映的是社保覆盖面和社保支出对全部省份收入效应和再分配效应的平均影响,而这种平均影响显然会掩盖不同省份之间的异质性问题。实际上,中国不同区域间经济发展存在巨大差异,十九大报告中指出我国社会主要矛盾转化为日益增长的美好生活需要和经济不平衡不充分发展之间的矛盾,突出指明了我国经济发展不平衡的事实。也就是说,不同区域社保制度的收入效应和再分配效应可能存在差异。因此,本文将31个省级行政区分为东部、中部和西部3个地区,以检验不同区域社保制度的实施效果。表4是不同区域社保覆盖面收入效应和再分配效应的检验结果,其中第1、2、3列是东部地区、中部地区、西部地区社保覆盖面的收入效应。第4、5、6列是东部地区、中部地区、西部地区社保覆盖面的再分配效应。

表4 不同地区社保覆盖面的收入效应和再分配效应

表4的检验结果表明,不同区域社保覆盖面的收入效应和再分配效应存在明显差距。总体来看,东部地区社保覆盖面的收入效应和再分配效应优于中部地区和西部地区。其中,养老保险人数占比的提高显著提升了中部地区和西部地区的消费规模,失业保险人数占比的提高则扩大了东部地区的消费规模。此外,医疗保险人数占比的提升对东部地区、中部地区、西部地区既不存在收入效应,也不存在再分配效应,其对东部地区的收入效应和再分配效应的抑制程度最低,对西部地区的收入效应和再分配效应逆向调节作用最大。由此表明,在社保制度收入效应效果有限的区域,再分配效应同样表现欠佳。

从表5来看,医疗保险基金支出和工伤保险基金支出的增加对东部、中部、西部地区消费规模的增加均有促进作用,但对东部地区和中部地区的促进作用明显大于西部地区。对于再分配效应,医疗保险基金支出则表现出了显著的差异。估计结果显示,在控制其他条件不变的情形下,医疗保险基金支出每提高1个百分点,东部地区城乡收入差距减小0.108个单位,而中部地区和西部地区分别增加0.082、0.140个单位。也就是医疗保险基金支出的增加缩小了东部地区城乡收入差距,但加剧了中部地区和西部地区城乡收入的不平等。此外,工伤保险基金支出的提高显著增加了东部地区和中部地区的消费规模,同时扩大了中部地区,尤其是西部地区的城乡收入差距。因此,从社保支出的角度来看,东部地区的社会保障制度实施效果可能远好于中部地区和西部地区。

表5 不同地区社保支出的收入效应和再分配效应

(三)影响机制

为了进一步厘清医疗保险制度再分配效应为负的原因,本文以城镇人均可支配收入和农村人均可支配收入为中介变量,进行了中介效应检验,具体检验结果如表6所示。由表6可知,结果是医疗保险覆盖面为解释变量下城镇人均可支配收入和农村人均可支配收入为中介变量的中介效应模型系数估计值。其中第1、2、3列是以城镇人均可支配收入为中介变量的模型估计结果,第4、5、6列是以农村人均可支配收入为中介变量的模型估计结果。

表6 社保覆盖面为核心解释变量的收入中介效应检验

从表6可以看出,以城镇人均可支配收入为中介变量的模型中,医疗保险人数占比的增加对城镇居民可支配收入并不存在显著的影响。相反在以农村人均可支配收入为中介效应的模型中,医疗保险人数占比的增加显著降低了农村人均可支配收入,而农村人均可支配收入的降低进一步扩大了城乡收入差距。也就是说医疗保险人数占比的提高可能降低了农村人均可支配收入,但并未对城镇人均可支配收入产生显著影响,这可能是医疗保险制度加剧城乡收入不平等的重要原因。

表7是医疗保险支出为解释变量下城镇人均可支配收入和农村人均可支配收入为中介变量的中介效应系数估计值。其中第1、2、3列是以城镇人均可支配收入为中介变量的模型估计结果,第4、5、6列是以农村人均可支配收入为中介变量的模型估计结果。

表7 社保支出为核心解释变量的收入中介效应检验

与表6不同,表7的估计结果表明,医疗保险基金支出不仅显著增加了城镇人均可支配收入,同时显著增加了农村人均可支配收入。在控制其他条件不变的情形下,医疗保险基金每提高1个百分点,城镇人均可支配收入增加0.218个百分点,而农村人均可支配收入则增加0.169个百分点,也就是医疗保险基金支出对城镇居民收入的边际影响是其农村居民收入边际影响的1.29倍。因此,城镇居民在医疗保险基金支出中的受益程度远大于农村居民,这是医疗保险制度导致城乡收入差距扩大的重要原因。

(四)内生性问题

需要指出来的是,居民的保险市场参与除了和政府的政策制度相关之外,家庭的收入水平同样会显著影响家庭成员的社保决策。以养老保险为例,收入水平更高的家庭更有可能购买更高档次的养老保险。此外,家庭收入越高也越有可能缴纳医疗保险。也就是说,基准回归中可能存在反向因果问题。除此之外,基准模型中可能还存在遗漏变量问题。因此,基准回归中可能存在反向因果和遗漏变量的内生性问题从而导致估计偏误。鉴于此,本文选取中国军费支出占GDP比重以及日本医疗支出占GDP比重作为医疗保险人数占比和医疗保险基金支出的工具变量进行了稳健性检验。一方面,中国军费支出与医保支出同属国家财政支出,二者存在显著相关性;另一方面,日本与中国同属儒家文化圈,居民行为具有较大的相似性,而作为发展中国家的中国对作为发达国家的日本在医疗保障支出方面存在“学习效应”,但中国军费支出占GDP比重以及日本医疗支出占GDP比重对中国居民消费支出和城乡收入差距均不存在显著影响,因为选取中国军费支出占GDP比重以及日本医疗支出占GDP比重从理论上来讲具有合理性。同时,本文采用Anderson LM统计值来检验所选取的工具变量是否存在识别不足的问题;采用Cragg-Donald Wald F统计值检验是否存在弱工具变量问题。表8是收入效应和再分配效应的稳健性检验,其中第1、2列是以社保覆盖面为核心解释变量的收入效应和再分配效应稳健性检验结果;第3、4列是以社保支出为核心解释变量的收入效应和再分配效应稳健性检验结果。

表8的Anderson LM统计值、Cragg-Donald Wald F统计值表明选取中国军费支出占GDP比重以及日本医疗支出占GDP比重作为工具变量不存在识别不足和弱工具变量问题,具有一定的合理性。同时可以看出,社保支出中除医疗保险基金支出外,均可以促进消费的增加。因此,稳健性估计结果证实了社保支出的收入效应大于社保覆盖面的收入效应。此外,尽管养老、失业、生育和工伤保险人数占比的增加以及失业、生育、工伤和社保基金支出的增加均可以有效抑制城乡收入差距扩大,但医疗保险人数占比的增加和医疗保险基金支出的增加显著扩大了城乡收入差距,也就是除医疗保险制度外,社会保障制度总体上有助于缩小收入差距。因此,考虑工具变量的稳健性检验表明基准回归的估计结果具有较大的可信度。

表8 收入效应与再分配效应的稳健性检验

五、结论与建议

(一)结论

本文通过对2000—2018年中国31个省级行政区社保覆盖面与社保支出进行研究,检验了中国社会保障制度的收入效应和再分配效应,并得出如下结论:首先,不论是扩大社保覆盖范围,还是提高社保支出,均存在显著的收入效应,进一步对比发现,社保支出的收入效应高于社保覆盖面的收入效应。具体来看,养老保险人数占比、生育保险人数占比、工伤保险人数占比和医疗保险人数占比的提升有助于促进社会消费规模的增加;而在社保支出中,以医疗保险基金支出、生育保险基金支出、工伤保险基金支出为代表的社保支出的提高均可以显著增加社会消费规模。其次,在社保覆盖面中,养老保险人数占比、生育保险人数占比、工伤保险人数占比的提高可以缩小城乡收入差距;同时,在社保支出中,失业保险基金支出、生育保险基金支出、社保和就业支出的增加可以有效抑制收入差距扩大。即社会保障制度存在缩小城乡收入差距的再分配效应。但需要指出来的是,医疗保险人数占比和医疗保险基金支出对城乡收入差距存在显著的逆向调节作用,也就是医疗保险制度可能加剧了中国城乡收入不平等。再次,东部、中部、西部地区社保制度的收入效应和再分配效应存在明显差异。总体来看,东部地区社保覆盖面和社保支出的收入效应和再分配效应均大于中部地区和西部地区。在经济发展程度更高的地区,其社保制度,尤其是医疗保险制度的实施效果更好,且社保制度的收入效应更好的地区其再分配效应同样更显著。最后,以城镇人均可支配收入和农村人均可支配收入为中介变量的模型表明,医疗保险人数占比的提高可能降低了农村人均可支配收入,但并未对城镇人均可支配收入产生显著影响,再加上城镇居民在医疗保险基金支出中的受益程度远大于农村居民,由此导致医疗保险制度在实施中出现了对收入分配的逆向调节作用。

(二)建议

围绕如何正确认识我国社会保障制度的实施效果,解决社会保障制度发展不平衡和发展不充分的问题、促进社会保障制度高质量可持续发展,提出如下政策建议:一方面,需要着力解决社会保障制度发展不充分的问题,充分发挥社会保障制度的收入效应。目前我们国家的社会保障制度发展还不充分,各个省份之间的社会保障制度碎片化现象十分严重,不同地区之间的保障待遇和报销标准存在差异,跨省报销仍然存在一定困难,严重制约了社保制度收入效应的有效发挥,也进一步制约了人民群众日益增长的美好生活需要。在这种情形下,必须加快推进社会保障制度改革,建立与经济发展水平相适应的社会保障水平动态调整机制,合理提高社会保障水平,简化医疗保险报销程序,加快健全全国统一的社会保障网络体系,促进社会保障制度高质量可持续发展,以健全完善的社会保障制度促进居民消费的增加,以更好地满足人民日益增长的美好生活需要。另一方面,需要着力解决社会保障制度发展不平衡的问题,有效发挥社会保障制度的再分配效应。本文的研究表明,社会保障制度中的医疗保险覆盖范围和医疗保险基金支出加剧了城乡收入不平等,中西部地区社会保障制度的实施效果仍然有待进一步提升。因此,为了有效发挥社会制度调节社会收入差距的再分配效应,必须建立健全多层次的社会保障体系,强化对中西部地区和农村地区的社会保障,尤其是中西部地区和农村地区医疗保险建设的支持力度,进一步扩大中西部地区和农村地区社会保障覆盖范围,提高中西部地区和农村地区社会保障补贴标准,建立更加彰显公平的社会保障制度,通过社会保障制度缩小城乡收入差距和区域收入差距,促进城乡和区域协调发展。