构建“医院+科室+个人”三层联动型医院绩效管理模式探讨*

2022-11-05张雪周晓舟

张雪,周晓舟

(广东药科大学附属第一医院,广州市 510080)

近几年,我国在政策层面多次强调加强公立医院绩效考核制度建设。2010年《公立医院改革试点指导意见》中提出了以公益性为核心的公立医院绩效考核制度;2015年《关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》强调了要制定医院绩效评价指标体系;2019年国务院办公厅印发《关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见》。但是,目前我国公立医院绩效考核没有统一的模式和标准[1-3]。为适应国家对公立医院外部评价的要求,同时满足公立医院自身改革发展的需要,本文通过借鉴国内外最新研究成果,结合公立医院特点,提出构建“医院+科室+个人”三层联动型的医院绩效管理模式,强调员工潜能与医院和科室绩效间的关系,突出了调动员工工作积极性、鼓励创新、团队合作在绩效管理中的重要作用。

1 意义

1.1 三层联动型医院绩效管理模式更加突出公立医院的公益性

按照传统观点,绩效是员工在规定时间内、即定岗位上对任务完成程度的记录。新观点中,认为绩效管理要关注员工的未来发展,挖掘员工的潜能,影响、调动员工的积极性,激励员工的行为,建设能够促进员工创新、团队合作的组织文化。WHO在《2000年世界卫生报告》中指出,卫生系统绩效评价模式需要涵盖三个方面,即健康、反应性、筹资公平。目前我国公立医院绩效体系中,大部分的绩效分配模式为“收入减支出、乘系数”,过于强调经济利益可能会对医院、科室以及医生的行为产生不利影响,削弱医院的公益性[4-5]。联动型绩效管理体系中,社会效益、经济效益并重的绩效考核模式替代以往“收支余”考核模式[6],新的考核内容涵盖医院发展、医生报酬、患者负担、服务质量与服务体验等诸多要素,要求医院将社会效益与经济效益协同起来,强化了医院的公益性。

1.2 三层联动型医院绩效管理模式更能适应医院发展和医疗体制的改革

绩效改革作为医院的顶层设计,关系到医院的整体发展。公立医院需要紧跟政策指引,进行动力机制的革新,而绩效管理是动力机制革新的重中之重,是推动医院战略目标实现的重要力量[7]。联动型绩效管理体系无论是定位、出发点还是问题的解决等方面更具备宏观性、战略性和系统性,具备与外部环境交互的特征。联动型绩效管理体系要求医院随时与外部信息展开交互,不仅要与当地其他医院就医疗体制的革新进行经验分享;还要在改革标准、改革方向等方面与整个行业保持联动,确保医院发展对外部环境的适应性,更好地适应国家医疗体制改革发展的要求。

2 设计理念

联动型绩效管理理念在于自上而下的展开,自下而上的层层保障,采用序位进退法[8]设定三个层级的绩效目标,将医院、科室、个人绩效指标囊括其中。其中自上而下的展开:即先明确医院改革发展目标,将该目标分解成可执行的若干目标落实到科室,然后科室进行工作指标的设计,将目标分解成员工个人目标;自下而上的层层保障:即个人绩效目标应服从于科室绩效目标,在绩效考核中推动个人工作积极性的提升,督促员工掌握更先进的技术和方式,在实现个人发展的同时实现科室绩效目标;而科室绩效目标要服从于医院整体目标,通过科室的强劲发展带动医院整体业务水平的提高,进一步实现医院整体绩效目标。

绩效管理目标的设定不仅应注重解决医院运行中的相关问题,如病患住院日长、员工工作效率低、奖金分配制度不合理等[9];还需顺应医改的要求,通过对医院内外部环境分析[10],以坚持公益性、发展可持续性、费用可控性等为目标,分析医院科室和个人绩效管理中的现存问题,确定医院绩效管理方法及支撑条件,通过医院、科室和个人的三维联动,促进医院的长久可持续发展。

3 评价维度

参照传统的平衡计分卡维度设置[11],结合联动型医院绩效管理模式内涵,三层联动型医院绩效管理模式评价维度主要包括四个方面,分别为患者维度、财务维度、内部流程维度和学习与成长维度。

3.1 患者维度

该维度体现了外界对医院医疗服务的评价,以及医疗技术水平的直观反映而采取的评价指标,主要包括患者满意度、患者投诉率、医疗纠纷次数、医疗服务质量等作为测评内容等。医院设计绩效评价指标,要关注患者的需求,患者满意度与医院的整体发展息息相关,患者满意度的提升,会促进就医患者数量的增加,不仅形成了医院就诊人数的竞争优势,而且医院的整体形象、品牌价值也会大幅提升,医院收入水平将会显著提高,为医院的整体发展奠定坚实的基础。

3.2 财务维度

财务是保持医院正常运营和可持续发展的基础和根本,任何医院的发展都离不开财务资金的支持,医院财务指标涉及到就诊人数、收入成本、固定资产折旧、病床使用率等,医院福利待遇的下发影响因素较多,比如医院收入、成本、现金流等,这些都是医院确定薪资福利的重要参考因素,此乃医院战略经营的关键指标,同时属于平衡计分卡中不可缺少的部分。联动型医院绩效管理模式将减轻病人负担的同时控制医院运营成本,督促科室关注社会公益项目,提升服务质量,严控运营成本,实现对资产的合理配置与高效应用[12]。

3.3 内部流程维度

医疗行业的发展应关注患者就诊、住院等过程的感受,不断提高医疗水平,完善护理流程,形成良好的内部运营环境,持续提升内部运营效率。改进医疗质量、优化医疗服务流程、完善医疗服务随访,才能为患者提供真正的价值,才能缩短治疗及相关作业的时间、提升医院运转效率、提高医院经济和社会效益。从医院内部价值链角度,内部流程主要是提升医疗质量,改进医疗服务流程、医疗服务随访,内部流程维度是三层联动绩效的独特之处。内部流程这一维度的考评内容涵盖医疗效率、科室协作等内部流程,通过对这些内容的考核,督促医院服务能力、服务水平、内部管理能力以及资源利用效率的提升。

3.4 学习与成长维度

学习与成长维度是前面三个方面的驱动因素和基础。该维度的考核内容包括医院的科研创新与人才培养,通过该指标的考核,督促员工主动参与培训,提升自身工作能力,促进科室科研工作的展开,促进医院建设内部文化,实现科室之间工作的协调,促进员工个人绩效指标任务的完成。同时,通过创建学习型医院,加强高新技术的应用和推广,推动学科建设和人才梯队建设,提升医院的综合实力和医务人员的医疗技术水平,可以减少患者住院天数,在控制单位医疗成本的同时,降低患者住院费用,在满足患者的基础上,实现医院的长久发展。

4 评价指标

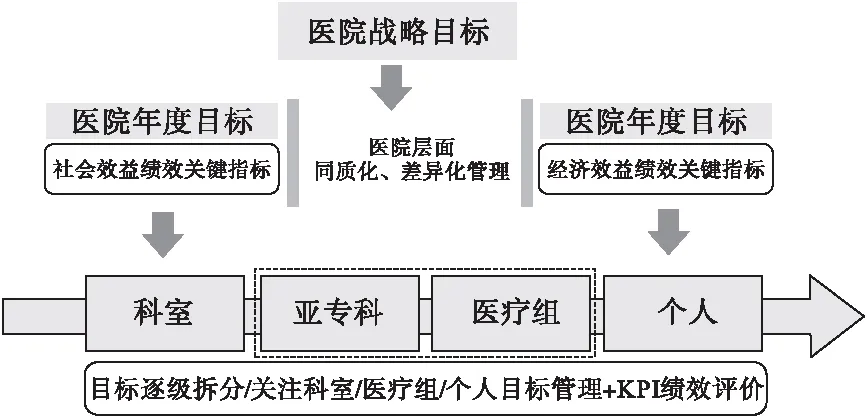

联动型绩效方案的评价指标设置,要突出社会效益绩效与经济效益绩效并重的原则,为实现医院战略目标,在医院层面同质化与差异化相结合,按照医院—科室—个人的层次,首先确定三个层面管理路径(见图1)。而对目标逐级拆分,以关键绩效指标(KPI)评价为基础结合联动型绩效理论进行设计,重点突出患者、财务、内部运营、学习与成长四个维度,从公立医院的公益性出发,更新绩效维度,构建更完善、科学的三层联动型医院绩效管理模式[13]。构建评价指标框架图见图2。

图1 绩效评价指标设置路径图

图2 构建评价指标框架图

4.1 医院层面

医院层面的绩效指标体系的设计要结合新医改公立医院改革目标与医院发展内在目标。在设置时应考虑临床、医技、护理、行政后勤以及科研等不同岗位和科室类别,采取分级分类考核的方法进行。

(1)患者负担指标:该指标揭示患者对医疗费用的负担程度,通过该指标可以了解患者对医疗费用的负担水平,具体指标包括住院人次费用、住院患者日均费用、单病种收费水平、住院人次费用以及住院自费病人日均费用等。

(2)财务指标:反映医院财务效益、资产运营和偿债能力水平,用以评价医院的财务状况。具体指标包括总资产报酬率、总资产周转率、流动资产周转率、资产负债率、收入成本率、每床年业务收入等。

(3)工作效率指标:工作效率指标主要反映医院内部流程运转状况和业务工作的负荷程度,用以评价医院工作效率的高低。具体指标有人均门诊人次、健康体检人次、留观人次、出院人数、住院手术例数、门诊手术例数、人均出院人次等。

(4)发展能力指标: 该指标反映医院发展能力,通过该指标能够了解医院的自我发展情况,用以评价医院自我发展的能力。具体指标有人员培训费用占比、固定资产收益率、资产保值增值率、固定资产更新率、人员培训费用占比以及科研成果及发表论文水平等。

4.2 科室层面

科室层面的绩效指标设计需要结合医院整体绩效目标,然后融入每个科室的业务特征,实现业务模式的创新与业务质量的提升。医院科室往往包括临床科室、医技科室、行政后勤科室等, 每个科室的工作内容和工作难度存在差异,相同类别的不同科室,在人员数量、人员结构、科室定位、绩效基础等方面也会有所不同。所以,科室的绩效指标设计必须要结合具体科室的属性、现状、特征等,即围绕整体绩效框架,结合科室具体情况进行科室指标的优化完善,按照“不同岗位之间体现工作职责、相同岗位之间体现贡献大小”的依据进行分配,避免绩效考核流于形式以及绩效分配“大锅饭”的局面,实现绩效的精细化管理,也有利于绩效管理与薪酬管理的有效衔接,使科室由“干得多、挣得多”向“干得好、挣得多”合理转变。

(1)业务部门科室指标:该指标具体有业务量、手术并发症发生率、院内感染发生率、医疗诊断护理制度执行情况、医疗诊断护理安全和医疗诊断护理文书书写情况等。

(2)行政机关科室指标:该指标具体有独立分析问题与解决问题能力、为业务科室提供服务的保障能力、工作态度、工作方法恰当且准确、业务科室对机关科室满意程度等。

4.3 个人层面

个人层面的绩效指标要可理解、清晰、可行,服从于科室绩效指标。每个科室要结合本科室具体情况,将科室绩效指标分解为个人考核指标。个人绩效考核可以围绕业务量、医疗质量以及患者评价等方面展开,根据考核内容设置科学、合理、适量的考核指标[14]。结合“岗位风险、医疗质量、医疗安全、患者评价”等多个方面对个人进行全方位考核。

(1)岗位风险:岗位风险计算公式=医疗风险系数×人均标准×科室实有人数,按照该公式确定岗位风险水平。公式中的医疗风险系数由上一年度医院医疗质量委员会确定,即科室风险考核系数。在结合岗位风险的同时,业务科室评估员工的年门诊人次、手术量、手术等级、人均业务工作量等。行政后勤科室评估员工办文、办会、制定规章制度和解决问题情况等。

(2)医疗质量:该指标反映员工医疗质量水平,通过该指标可以了解个人医疗质量情况,具体指标包括出入院诊断符合率、治愈率好转率、急诊患者危重抢救成功率、住院患者危重抢救成功率以及住院患者死亡率等。行政后勤科室员工重点评价为医院医疗质量提供的保障能力和发挥的积极作用。

(3)医疗安全: 该指标揭示员工对医疗风险的防控水平,具体指标包括住院患者压疮发生率、产伤发生率、择期手术后并发症发生率、输血∕输液反应发生率、手术过程中异物遗留发生率等。

(4)患者评价:患者评价指标从患方的角度对员工诊疗服务的反馈,对医院的品牌价值和影响力具有重要作用。主要指标有医疗纠纷发生率、患者投诉量和患者满意度等。如果属于非临床或不直接服务患者的科室,对该科室员工满意度的评价则要从其服务的科室角度展开。

5 实施

绩效体系的革新,意味着旧利益格局的打破和新利益格局的形成,“医院+科室+个人”三层联动型医院绩效管理模式的革新要从医院实际情况出发,按照试点的方式由浅入深、由易到难进行改革。由于医院—科室—个人之间的绩效评价标准具有动态联动性,绩效指标体系的设计要结合医院内外部环境和科室的业务特征进行,提高指标内容和权重的科学性,且基于每个科室的具体情况进行微调。

首先,医院管理者要持续关注绩效改革,在执行新的绩效考核体系之前,应向相关科室、人员进行调研,并面向全院科室讲解联动型绩效管理的理念、内涵、方法等内容,取得员工的认可和支持,不断强化科室与员工的价值认同;其次,医院应组织专家及绩效小组对试点科室的绩效指标细则、指标权重的设计提供指导,对于科室在试点改革中出现的问题,应及时提供解决方案,支持、指导科室的绩效管理工作;最后,绩效考核应具有周期性,医院应将每月或每季度的绩效考核指标、考核过程、考核结果及时公开,确保考核的公正性、透明性,让科室及员工清晰认知目前的工作现况和不足,进而不断改进。通过周期性地绩效考核,倾听各个部门与员工对绩效考核的观点建议,集中智慧解决考核中的问题,不断提高绩效考核质量,由此便形成医院—科室—个人三者联动的、绩效考核质量螺旋式上升的绩效考核模式。

总之,“医院+科室+个人”三层联动型医院绩效管理模式涵盖了医院发展目标、科室发展目标与个人发展目标,兼顾医院、科室和个人三方发展的统一 ,并将社会效益和经济效益纳入考核指标,在提高医院经济效益的同时,更加突出公立医院的公益性,强调了医院、科室、个人三者之间的联动性和协同性,联动型绩效管理体系可有效调动医院职工工作积极性和创新意识,对公立医院的全面长远发展具有积极的推动作用。