焦成都文化 释疑千年聚讼

——《“成都”得名研究》序

2022-10-29邓经武

邓经武

很高兴读到李殿元先生的《“成都”得名研究》书稿,大受启发之下,也禁不住想借此机会发表一点看法。因为,我多年来一直关注着有关成都话题的学术研究,并且也想为之做一些推动工作。2005年,成都大学“党外知识分子联谊会”成立仪式上,我作为当选会长,向会议提交了一篇《关于建立“成都学”的思考》论文并作了主题发言。后来该文应顾主编之邀,刊发于其主持的《西华大学学报》2008年第2期。同时,我还为该刊策划过这个话题的“地方文化研究”专栏。这算是较早地明确提出要对成都的城市历史文化予以系统研究之举。其时论文的主要观点是:通过一个城市的历史,去透视整个人类文明发展进程中值得趋避的经验与教训,这是城市学研究的根本目的。把具有两千多年历史的成都作为一个聚焦点,可以涉猎城市规模、城市生态系统、社会结构和社会文化,以及地理、历史、人才、经济、技术与城市管理机制、生态机制、监督机制和应变机制等诸多问题,这也是当今世界性“城市化”浪潮中人们普遍关心的话题。后来中共成都市委主要领导发话,要求成都市社科院牵头负责,交出一本《成都学概论》的专著,供成都市各级干部参考。我是有关方面预设执笔的4位候选人之一。再后来,由于某种机缘,我还担任过成都市方志办的《成都史志》的一期“执行主编”。

成都作为巴蜀文化的聚焦点,其城市形成以及发展兴盛的历史,蕴含着太多的内容。近年来我探讨过成都的历史文化源流及其独特呈现,如《花间丽词:巴蜀文化美学的一次聚焦狂欢》(2014年)、《大汉盛世文化建构中的巴蜀贡献》(2016年)、《中国画“蜀笔”圣手黄筌》( 2017年)、《大石崇拜:天府文化的远古记忆》(2019年)等;也思考过成都作为一个历史文化名城,在当下应该对国家文化繁荣做出一些什么样的贡献,以及应该彰显什么样的特色等问题,其文如《会展之都品牌的创建与城市旅游资源的开发——以成都为例》(2007年)、《文化理念是城市建设的要务——以成都市为例》(2011年)、《全球化语境中“文化中国”建构的成都责任》(2012年)、《成都市文化形象建设的思考》(2012年)、《中国现代文化重构中的“成都声音”》(2013年)等。随着思考的深入,我在一些会议上以及在一些文字中,对很多人至今还沿用“成都有二千三百多年的城市历史”的说法、对成都是中国历史名城中“唯一保留原名、原址”等说法,进行过多次辨析。

在我看来,成都并非“中国唯一两千多年城名、城址不变”之城。在司马迁的《史记》中我们可以看到,至少在汉代就已经形成了中国特大型中心城市“五都”,即洛阳、邯郸、成都、临淄(淄博)、宛(河南南阳)。世人皆知的一个事实是,至少从先秦典籍中出现频率远远高于成都且一直延至今天而“城名不变”的就有洛阳、邯郸,此可证成都在这个方面并非“唯一”!至于“两千多年来,成都一直是四川地区的郡、州、府、道、省等行政区划的首府所在地(包括几个独立王朝的都城)”之说,也属于信口开河。四川地区(包括重庆)原有巴国与蜀国两大政治与文化中心;秦统一后,因之设置巴郡和蜀郡,时有两个“首府”。汉高祖六年(公元前201年),在秦的格局上又新增设广汉郡,四川形成三个“首府”的并列格局;再后的汉武帝元光五年(前130年),又添设犍为郡,四川地区就有四个首府……还有,许多人不假思索地就把“张仪筑城”(公元前311年)认作成都的城市历史开始。其实,成都十二桥考古发现的面积超过1万平方米的干栏式巢居遗址、成都羊子山祭祀台恢弘的规模、金沙文明的辉煌等,完全可以说明成都早已经具有“城市”的诸多特征。况且,古蜀王迁都“赤里”(今成都小南街)和“开明王自梦廓移,乃徙治成都”等,早见诸历史典籍。这种“二重证据”可证上说之伪。可以说,正因为历经几代古蜀王的“都城”建设,成都已经具备相当的城市规模;故张仪率秦军占领巴蜀大地后,即选定其作为蜀郡首府,并根据新的统治需要进行改建和扩建。需要注意的是,张仪“依咸阳制”的城市改造,并没有从根本上改变成都的原有城市格局。我们今天还可以看到成都的街道格局和主要通道走向,绝非咸阳等北方城市的正南正北,而是呈现出四门皆同一往东偏离15度左右的奇特个性。

成都是中国首批推出的历史文化名城之一,有悠久的历史和特色鲜明的文化呈现。金沙遗址及成都平原史前古城遗址群的发现,让古蜀的文明史轰动了考古学界、历史学界。20世纪30年代成都白马寺一带突然出现奇特的先秦文物,引发中国学术界对巴蜀文化的关注,从而带来了学术界对长江文明在中华民族发展历程中重要作用的思考。因为历史学界历来认为,与中原地区相比,古代巴蜀地区是一个相对封闭而文化不发达的地方,与中原文明没有关联或很少有交往。但不断发掘的四川考古证明,三星堆、金沙遗址应是中国夏商时期甚至更早的一个重要的文化中心,不仅与中原文化有着一定的联系,还很可能引导过中原文化的发展。我在《大盆地生命的记忆:巴蜀文化与文学》(2005年)、《民国文化建构中的地域文化辨思》(2010年)、《巴蜀文化通史·文学卷》(2017年)以及一些文章中,多次强调过这种观点。虽然因为古蜀文字的湮灭让研究者对成都平原的系列考古找不到多少文献支撑,甚至不能准确地阐述古蜀的历史与文化,解释古蜀因何勃发与衰落;但是,不可否认的是,成都平原在20世纪80年代以降的系列考古发现,已将古蜀的历史推前到5000年前,从而证明了长江流域与黄河流域一样同是中华民族的发祥地,证明了长江流域地区存在过不亚于黄河流域地区的古代文明。

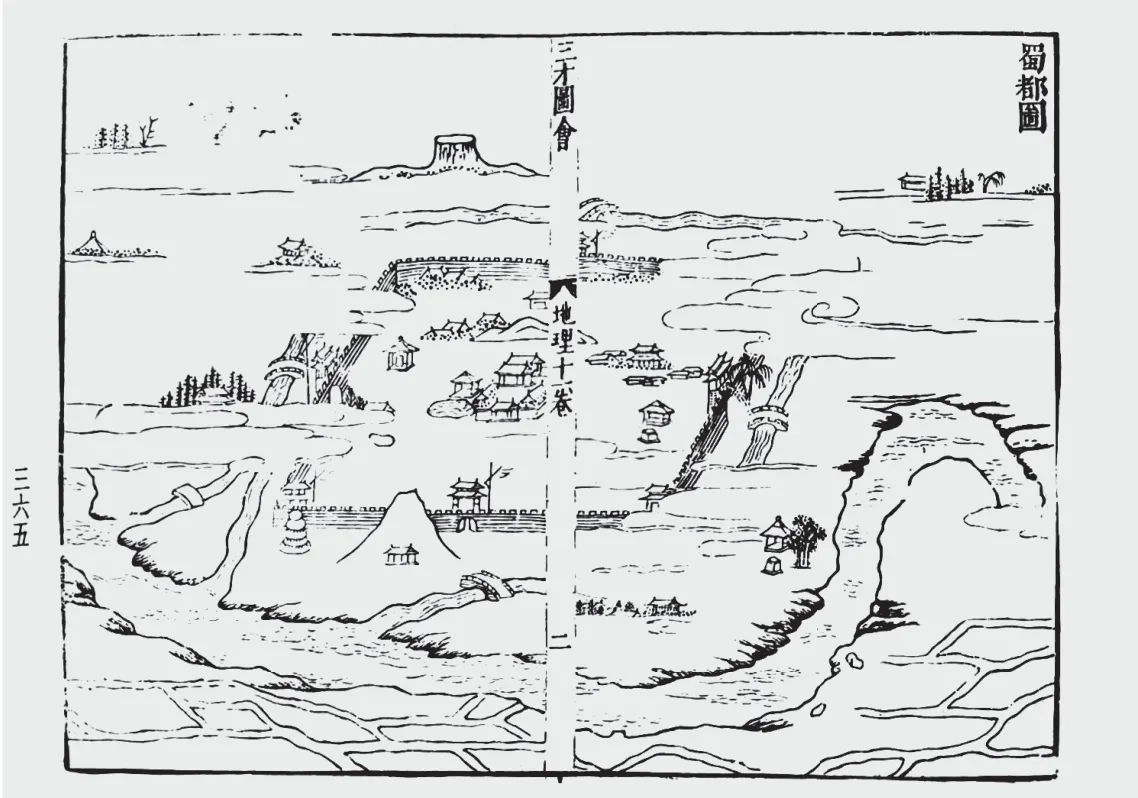

蜀都图(选自明万历王圻等《三才图会》)

李殿元先生的《“成都”得名研究》书稿,从成都的“得名”着眼,旁及到许多方面的问题,也辨析、解答了许多历来聚讼不已的一些难题。其学术创见尤其是抓住关键性话题,从不同方面逐步展开的发散性学术思路(其既有严肃的文献资料考证辨析,也有逻辑性强的论述等),实令人敬佩。例如李殿元先生指出:“成都”这个名称的由来,多来年聚讼不已,莫衷一是。宋人李昉等是对“成都”二字最早作出解释的一批学者,他们在《太平御览》卷一百六十六说:“《史记》曰:‘周太王逾梁山,之岐山,一年成邑,二年成都,故有成都之名’。”这是古籍中对“成都”二字由来最早的解释,流传甚广,影响很大。但是,李昉等人的说法是没有依据的。《史记·周本纪》中说到周太王时,原文只有“逾梁山,止于岐下”这几个字,并无“一年成邑,二年成都”之句;在《史记·五帝本纪》中讲到舜帝时,才有“一年而所居成聚,二年成邑,三年成都”之语。李昉之后两百多年,宋人祝穆发现了李昉等人关于“周太王”说法的错误。不过,他虽在《方舆胜览》中纠正了这一错误,但却仍然沿袭李昉的说法。

我很赞同李殿元先生的观点:正是因为前人对“成都”得名的解释是不正确的,所以,20世纪80年代以来,许多学者对“成都”这个名称的来源进行了研究,提出了许多种说法。遗憾的是,至今也没有统一认识。我们也深为学术研究的范围、传播有限未能很好服务于社会而叹息。“成都”得名这个问题已经研究四十年了,不仅已经公认的成果——例如李昉等人对“成都”名称的解释是错误的——至今没有被社会吸收;就是研究这个问题的学者们,也因为寻找原作、古籍的不易而不断出现“重复”、引用有误等问题。李殿元先生还专门考证过一些说法的出处,如许多人都引用谭继和先生观点,殊不知他的论述并不在《自然经济对古代成都城市发展的历史影响》一文,而是见于署名“西禾”的《蜀族的演进与成都聚落的形成》上;徐中舒先生的《成都是古代自由都市说》中早就明确指出《华阳国志》“‘蜀以成都广都新都为三都,号名城’。此三都为名城,完全是秦汉以后的事”。秦攻占巴蜀,是秦统一全国战略的最早实施。“成都”这个名称所显示出来的军事意味,与秦统一全国的战略意图非常吻合。它包含的意思就是“在统一全国战略中走向成功之都”,这应该就是“成都”之名的来源及其涵义,也是“成都”得名系列研究之最后结论。

李殿元先生关于“成都”的研究成果,以一己之力连续推出十多篇论文,从方方面面详细阐述他关于“成都”得名的观点。例如他提出:“成都”得名于秦并巴蜀之后,是秦国作为征服者对蜀地的称谓;由“丁”和“戈”组成的“成”字,体现了军事意义。这与秦欲征服古蜀,统一全国,以及在征服后采取的许多政策和措施都是服务于其军事战略是相符的。他还有一些观点值得注意,如:秦统一古蜀后,巴蜀文化,甚或还有巴蜀文字,都因为“书同文车同轨行同伦”的严厉措施受到严重打压,到汉代已经基本消失;故而由中原移民而成为蜀人主干的蜀中学者对古蜀历史、文化的追寻,是根据传说并使用中原文字来记载的;“成都”二字属于中原文字即属于中原文化,这与当时和成都同时建城立县的郫、临邛二县之谓也是中原文字是一致的。这就有如近年四川考古所发现的三星堆、金沙、宝墩等遗址,虽其遗址、文物已证明为古蜀遗留,但它们的称谓,却系今人命名,是中原文字、中原文化的称呼,而非古蜀时代的叫法。其与古蜀文字、古蜀文化是没有关系的。所以,李昉也好,祝穆也好,他们关于“成都”得名的解释是靠不住的。更何况,在西汉的司马迁撰就《史记》之前,早就有成都了啊!怎么能够根据《史记》中谈论别处的“成都”二字来解释蜀地的“成都”这座城市呢?如此种种,都有发人深省的意义。

确实,直至公元前316年秦攻占巴蜀为止,巴蜀作为“西辟之国而戎狄之长”,其文化几乎都是独立发展的。20世纪40年代中国诸多名家早已经有所论述,如顾颉刚先生《古代巴蜀与中原的关系说及其批判》所提出的“巴蜀文化独立发展说”等。巴蜀大盆地有着其独特的文化传统,并且在显层面或潜隐层面,时时展露出来。它在漫长的历史进程中,对中国文化的发展繁盛,时时地贡献着自己的力量。成都作为巴蜀文化荟萃之地,也是华夏文化在中国南方的一个重要方面军,承接着华夏大一统融会整合资源的历史重任。它在地域文化传统的潜隐资源基础上,不断丰富和完善着华夏文化。有关成都的历史文化研究,其价值意义即在于此。

李殿元先生的这本书,保持了其历史研究的原貌。比如,他早些时候使用的是“秦灭巴蜀”,后来又改变说法为“秦统一巴蜀”,这些都照样保留在此书中。它让读者了解到,即便是学养丰富、成绩斐然的学者,想要解决一个历史遗留问题,依然没有捷路可走而需要孜孜矻矻,付出千般辛苦;但只要具有“功成不必在我,功成必定有我”的精神,日拱一卒,终会有所获。该书一个最突出的也是核心观点,就是把成都的得名,从文字学的角度解释为军事学意义,置放于秦攻占古蜀以统一中国的军事战略大背景下,“在统一全国战略中走向成功之都”。他认为这才是“成都”之名的来源及其涵义。

已有的学术研究成果宣传不够,后来的学者又去做了不少重复的研究工作。希望这本书的出版发行,能带动更多的人来关心“成都”的得名问题;有更多的学者从这个问题中,思考更多话题,最终达成一个比较统一的认识。这对成都未来的发展,尤其是对全球化语境中华夏民族的文化重构与“文化自信”的树立,无疑是有重要意义的。