复杂海况条件下大型沉管坐底上驳数值模拟分析

2022-10-27马亿光明王伟智郭志豪梁邦炎陈猛姜政遥

马亿光明,王伟智,郭志豪*,梁邦炎,陈猛,姜政遥

(1.中交四航局第二工程有限公司,广东 广州 510300;2.中交第四航务工程局有限公司,广东 广州 510290)

0 引言

大型沉管的出运由于受到自然条件和施工条件的影响,很容易发生施工安全事故,造成生命财产的损失[1-2]。近年来,随着大型沉管应用越来越广泛,受施工条件及自然环境的影响,沉管运输有3种方式,即半潜驳浮运、拖轮湿拖[3]及自航式一体船拖运[4]。拖轮湿拖方案操作简单,设备常见,操作模式成熟,但是沉管暴露在外海,无保护结构,浮运风险较大;自航式一体船受吃水条件影响无法进入浅水域;半潜驳吃水较小,可以减少浮运航道疏浚量,半潜驳浮运期间进行通航警戒,对航道通航影响较小,且半潜驳浮运风险较小,浮运速度较快。对此,可考虑采用半潜驳浮运的方式,但其对于出运方式具有较高的要求。本文将依托实际工程背景,利用有限元计算方法对沉管上驳过程中的基底压力进行分析,以验证该类工艺的施工可靠性。

1 项目背景

沿江高速前海段与南坪快速衔接工程位于深圳市前海与宝安中心区、粤港澳大湾区核心区。项目路线全长约16 km,其中隧道长约13 km,是集八车道超宽海底沉管隧道、国内最大直径叠层盾构隧道、填海区多层明挖隧道、长距离水下互通、既有桥梁拆除利用等“多位一体”的综合集群工程。

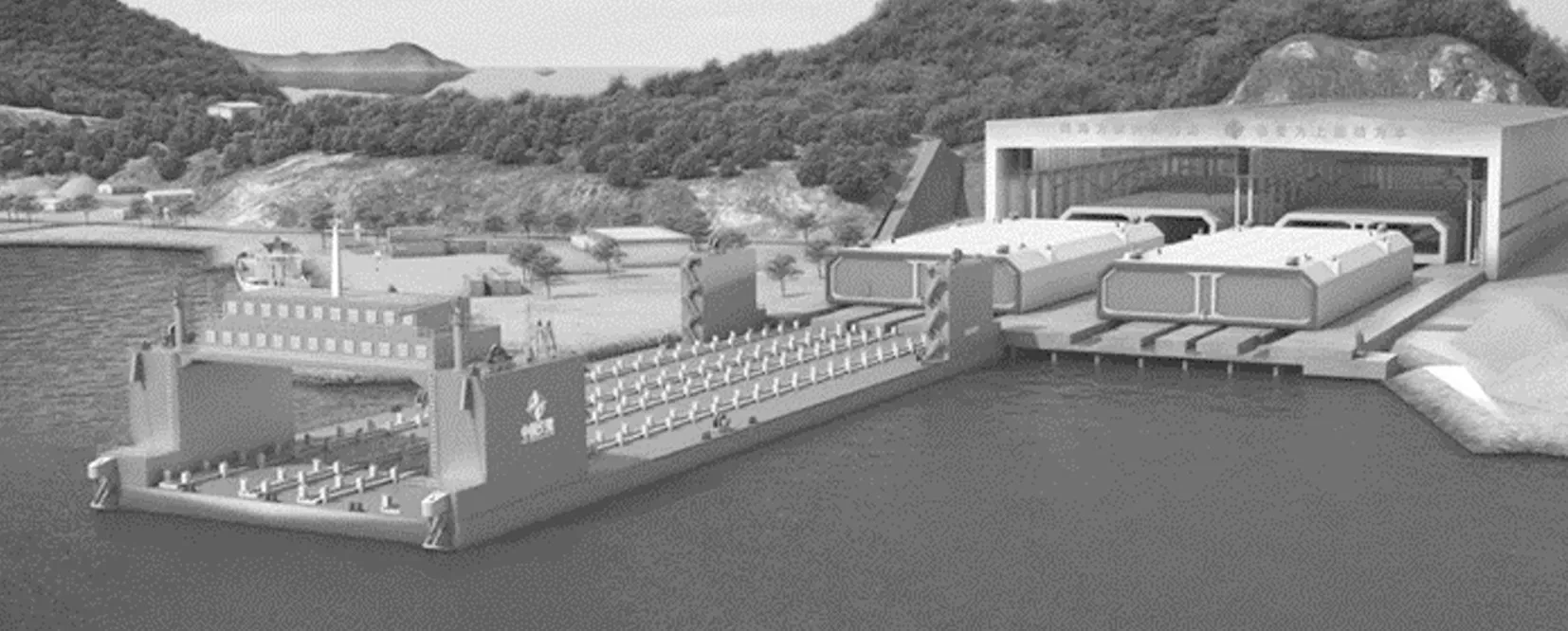

其中前海段隧道采用沉管法施工,沉管经过预制场预制完成后,使用半潜驳运输至施工现场,整个过程需要经过沉管上驳、沉管运输、沉管下潜、安装驳绞移至安装区域等多个阶段。本文主要介绍沉管上驳过程中的有限元计算,其上驳示意图见图1。

图1 沉管上驳示意图Fig.1 Schematic diagram for loading an immersed tube on a barge

半潜驳停靠在上驳区域后,首先半潜驳坐底,对基床进行超载1.3倍预压,监测沉降直至收敛,此过程是为了减少沉管上驳过程中差异沉降影响。坐底预压完成后沉管开始上驳。

码头前沿半潜驳停泊水域为半潜驳坐底区域,为减小半潜驳坐底时码头基床的沉降,坐底区域的条形基础为“DCM桩+碎石垫层+混凝土垫梁(梁上设置橡胶垫)”复合地基,每个船位坐底区域布置6道条带,按船舶纵向强骨架位置对称布置6列条带,每条条带长154 m,设计地基承载力为60 t/m。具体布置如图2所示。

图2 码头前沿坐底基础布置Fig.2 Layout of foundation bed for a bed-sitting semi-submersible barge at wharf frontage

2 有限元模型

2.1 半潜驳结构建模

通常使用MSC.Patran[5]及ANSYS[6]有限元软件对半潜驳进行有限元计算,本研究采用Midas civil有限元软件分析沉管上驳过程中基底受力特性。船体结构规范中,通常都要求使用壳单元模拟板材结构,由于壳单元属性能很好地定义厚度、弯曲、横向剪切,被用来赋予船体板结构的属性[7-9],本模型采用等效刚度原理将半潜驳等效为框架结构,如图3所示。

图3 半潜驳外部轮廓图Fig.3 Profilagraph of semi-submersible barge

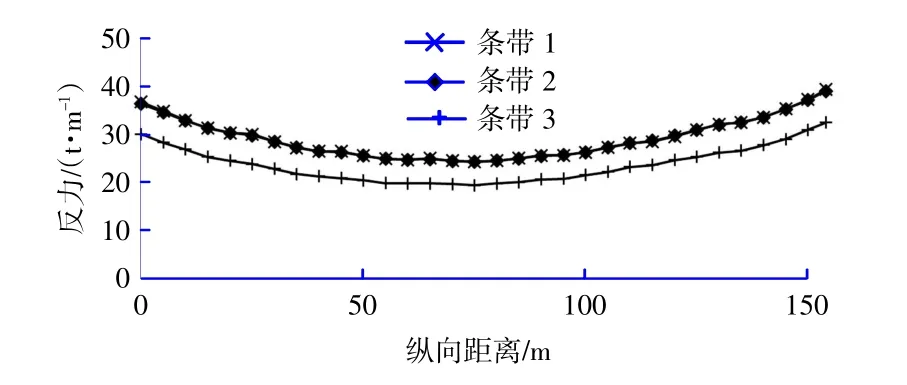

2.2 条带基础模拟

由于码头前沿地基采用复合地基的形式,基底设置6条橡胶支垫垫梁,垫梁均布布置,因此需在垫梁处每个点设置节点弹性支撑。根据设计提供的复合地基变形有限元分析结果,垫梁在受到60 t/m的均布荷载作用下,其变形量为26.2 mm,并且此次模型纵向每0.5 m为1个单元,由此可总结出地基弹簧的弹簧刚度为1 145 t/m。

2.3 半潜驳智能调载系统

半潜驳通过调节压舱水的重量来调节半潜驳整体重量[7-9],进一步调节半潜驳对基底产生基底压力的大小。沉管上驳过程中,为了使基底压力尽可能减小,压舱水的调节至关重要,若排水较少,沉管压载处仍有压舱水存在,会增大基底压力,导致基底压力超过设计值,破坏坐底基础;若排水较多,沉管未压载区域没有压舱水进行压重,可能会导致半潜驳首部起浮或半潜驳中部大范围隆起,进一步导致局部反力过大,破坏坐底基础。因此为了避免这两种情况,需要对压舱水精密调节,如图4所示。

图4 上驳过程中半潜驳典型工况调载示意图Fig.4 Load transfer diagram of semi-submersible barge in typical loading process

为了计算沉管上驳各阶段基底所承受最大压力,本次计算中使用的调载方案是在最低潮位所使用的方案,后续会根据现场潮位变化及波浪水流等因素设计智能调载系统,对压舱水进行精密调节。

在模型中使用均布荷载来实现对半潜驳压舱水的模拟,不同工况下均布荷载大小不同,来模拟沉管上驳阶段压舱水的调节情况。

3 模拟分析及主要结果

3.1 荷载工况

为了能更加精确地计算出沉管上驳对基底压力的影响,将沉管上驳情况做细致的分析,沉管坐底预压与上驳前准备划分为2个工况,沉管总长度80 m,现将沉管每上驳10 m划分1个工况,直到沉管完全上驳,沉管完全上驳后,需要在半潜驳上移动至中间位置,此阶段划分为2个工况,共12个工况。

3.2 沉管上驳基底的受力分析

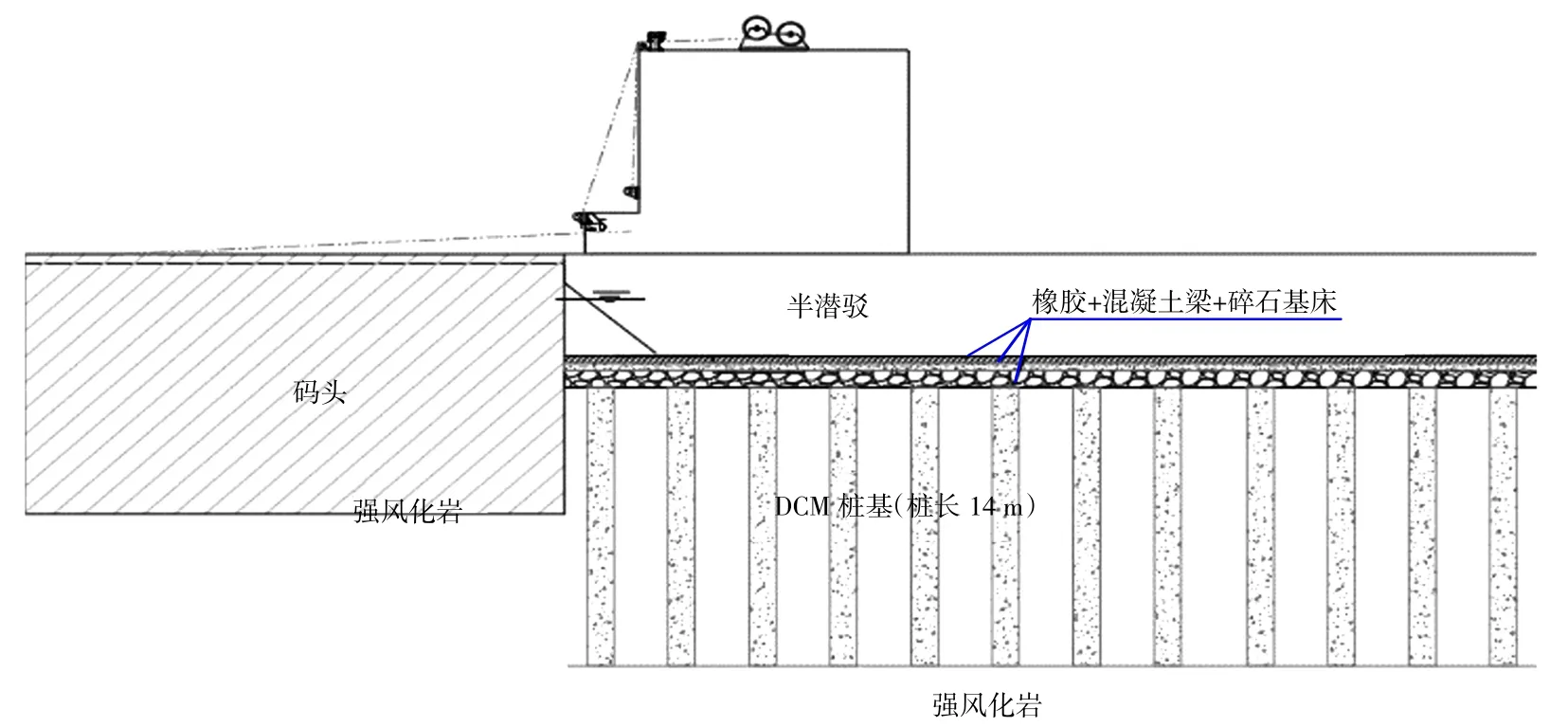

3.2.1基底预压

为了消除坐底基础不均匀沉降导致坐底基础出现的局部受力集中,沉管上驳前需要半潜驳坐底进行1.3倍的超载预压,通过图5的计算结果可以看出,基底压力最大为40 t/m,呈现两边大中间小的趋势,并且条带3位置比条带1及条带2位置小,条带1及条带2位置支座反力大,此结果表明半潜驳重量分布基本准确,由此模型计算出的结果基本符合实际情况。

图5 工况1条件下各条带反力曲线图Fig.5 Reaction curves of various strips under working condition 1

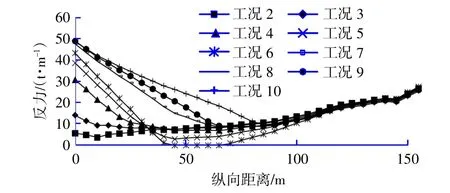

3.2.2沉管上驳过程中基底压力分析

坐底预压完成后,开始进行沉管上驳工作,为了不影响沉管的上驳速率,保证沉管上驳区域下半潜驳舱室内压舱水排空,受半潜驳调载能力的影响,需要在上驳前提前进行排水工作,提前工况下,半潜驳对基底压力最小,并且沿纵向从尾部到首部逐渐增大。上驳开始后,随着上驳进行,半潜驳尾部位置基底压力逐渐增大,上驳10~40 m时半潜驳尾部坐底压力变化幅度较大,上驳10~20 m这个区间尤为明显,这是由于半潜驳尾部存在长度为5 m的斜角,导致该区域的沉管重量全部集中在半潜驳尾部坐底基础处,坐底基础受叠加影响导致基底压力进一步增大。沉管上驳40 m时(工况6)条带3部分位置基底压力为0,说明此时坐底基础沿纵向不均匀受力最明显,上驳40~80 m时,半潜驳尾部基底压力逐渐趋于稳定,逐渐接近于49 t/m,具体压力变化如图6所示。基底反力沿纵向变化很大,但整体未超过基底压力设计值,此调载方案基本满足半潜驳上驳要求。

图6 沉管上驳过程中基底压力变化曲线图Fig.6 Variation curves of pressure on foundation bed during loading of an immersed tube on barge

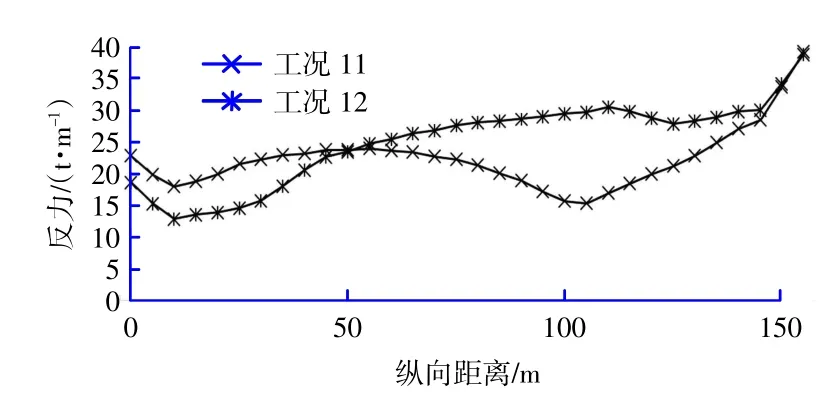

3.2.3沉管在半潜驳上行走基底压力分析

沉管完全上驳后,需要行走到半潜驳中间封舱加固位置进行固定,相较于沉管上驳阶段,沉管在半潜驳行走过程中基底压力较为平稳,基本稳定在35 t/m以下。这是由于沉管完全上驳后,脱离了半潜驳尾部斜角的影响,沉管重量均匀压载在半潜驳坐底基础上;半潜驳首部位置出现局部压力较大,达到40 t/m,这是由于半潜驳需要抵抗波浪荷载作用,设置较大压舱水重。条带3压力变化如图7所示。

图7 沉管在半潜驳行走时基底压力变化曲线Fig.7 Variation curves of pressure on foundation bed during the movement of an immersed tube on semi-submersible barge

4 波浪条件下沉管上驳基底的受力分析

4.1 波浪荷载

沉管上驳区域在桂山岛,受波浪影响较大,需要着重考虑波浪对上驳过程中半潜驳的影响,根据桂山岛水文气象研究报告的数据,上驳区域年最大波高为1 m,周期为6.9 s,根据JTS 145—2015《港口与航道水文规范》[10]计算波浪力后以梯形荷载的形式施加在半潜驳上,由于波浪方向不同会对半潜驳产生不同影响,因此按波浪横向作用及纵向作用分别计算对基底压力的不同影响。

4.2 叠加波浪荷载计算结果

由于上驳过程中半潜驳对坐底基础影响较大,因此波浪计算的结果只展示沉管上驳过程,沉管在半潜驳行走过程不再进行分析。

波浪作用具有波动性,在波谷的影响下,半潜驳尾部处基底压力增大,如图8所示,需进一步加强半潜驳尾部处基底压力设计值;在波峰的影响下,基底压力局部减小,为避免坐底压力减小出现起浮,需要调节压舱水,调节部位视波浪方向而定,若出现纵向波峰作用,需增加半潜驳首部压舱水,若出现横向波峰作用,需增加半潜驳中部压舱水。

图8 波浪作用下各工况基底反力变化曲线Fig.8 Variation curves of reaction of foundation bed under wave actions

5 结语

本文通过对沉管上驳过程中半潜驳坐底压力的有限元分析,研究了沉管不同上驳状态坐底基础的受力情况,为后续沉管坐底上驳提供了计算参考,得到了以下结论:

1)半潜驳坐底预压时,基底压力与半潜驳自重分布相同,半潜驳两侧处基底压力大,最高达到40 t/m,中间位置较小,基本在35 t/m以下;

2)沉管上驳过程中,半潜驳尾部基底压力逐渐增大,上驳40 m之前变化幅度较大,40~80 m基底压力变化幅度较小,上驳80 m时达到最大值50 t/m;

3)沉管在半潜驳上行走时,基底压力逐渐趋于均匀,基本维持在40 t/m以下;

4)纵向波浪会影响半潜驳首部位置基底压力,从计算结果来看最大位置处基底反力维持在50 t/m以内;横向波谷使半潜驳尾部基底反力进一步增大,最大处达到55 t/m,接近基底压力设计值,但未超过基底压力设计值,因此上驳过程坐底基础整体满足设计要求。