桃源筑梦 诗意栖居

——江南园林住区景观营造

2022-10-12苏州园林设计院有限公司张毅杉贺风春

文/苏州园林设计院有限公司 张毅杉 贺风春

0 引言

从Art-Deco到法式建筑,从充满异域风情的地中海到英式小镇,建筑风格的拿来主义已是我国房产市场近年来的缩写。中式建筑本土文化特质的缺位使中式住宅逐渐式微,淡出国人生活。随着经济发展及民族传统文化的回归,国人开始渴求在现代都市中找寻记忆中的前庭后院及寄托乡愁的屋檐与巷道,中式居住方式的回归已成必然。

1 中式住宅实践现存问题

1.1 风格化布景

近年来,中式住宅的开发实践较多,以“苏州园林”为特色的园林住宅如雨后春笋般涌现,有欧式建筑与苏州园林的混搭,此类“苏州园林”只能作为房地产销售的噱头;也有中式建筑与古典园林的并置及停留于造景的中式符号,多为中式外表及风格化布景,缺少中式内在气韵,极难呈现苏州园林的精髓。

1.2 庭院化视角

在大量中式住宅实践中,针对苏州园林的造园手法研究往往局限于庭院园林尺度,或私家庭院,或公共庭院,较少关注居住区层面公共空间的连续性,导致住宅中苏式园林设计呈片段式、局部化。同时,诸多中式住宅建筑在设计中与景观专业缺少协同,忽视了建筑与园林的一体性。当前,对于苏州园林的研究局限于亭廊轩榭的园林建筑组合,以及借景、框景等造园手法,应将其放大至古城尺度,还原苏式园林生活图景及人与自然和谐共处的生活方式,呈现“古城之中皆园林”的景象。

2 解读苏州园林

苏州有着“人间天堂,园林之城”的美誉。自伍子胥“相土尝水,象天法地”营造姑苏城以来,在2000余年的历史长河中苏州从未停止造园活动。如今,苏州古城之内园林星罗棋布,可谓“园林化”城市的样本。

2.1 研究范畴的扩展:城墙之内是园林

多数人认为苏州园林主要以私家园林为主,相对封闭,建筑围墙之内才是真正的苏州园林。实际上,苏州园林延伸至苏州古城之中,粉墙黛瓦、小桥流水已是其代名词,水陆并行、枕河而居是其生活方式,巷道里弄、屋檐门洞则是其游园路径。市井园林融入千百年的苏州城生活,无确定边界却连接苏州园林与古城。围墙内的私家园林与围墙外的市井园林构成广义的苏州园林,跳脱私家园林围墙的有形界限,从古城视角解读苏州园林,方可真正读懂苏州园林之城的基因。

从城市尺度来看,苏州古城是座大园林,利用凯文·林奇《城市意象》中提及的五要素(通道、边界、区域、节点与标志物)分析,平江地图即为苏州的城市意象框架,如图1所示,地图中可见:古城街巷与河道为通道,黑白灰色调的成片民居为区域,城墙与护城河为边界,园林与街巷的公共空间为节点,古塔、城楼为标志物,共同组成苏州古城大园林。苏州人千百年来的生活在此框架中发生,每个意象要素皆已园林化,正如平江路(通道)所展示的枕河而居特征,水巷在功能与景观层面达到完美统一;大片民居(区域)或因建筑颜色与形式的统一而特色鲜明,黑白灰色调及硬山建筑形成江南建筑基本特征;古塔与城楼(标志物)因自身的建筑语言与形式与苏州园林一脉相承。可见,园林化的城市意象要素相互关联,共同构成苏州古城市井园林生活的大意象。

1 平江地图

2.2 宅园合一的内涵:功能与空间无边界

从庭院尺度来看,苏州园林最重要的特征即宅园合一,这也是苏式生活最有魅力之处。住宅与园林具有一体性,可赏、可游、可居,住宅与园林间相互渗透,解构其一体性需实现功能与空间的无边界。

1)功能——园林建筑功能化 作为园林生活的发生地,园林中设置待客、听曲、看书等休闲社交功能,而非局限于亭廊轩榭的游玩功能。

2)空间——住宅建筑园林化 在住宅与园林的交接界面上,园林建筑与居住建筑相互融合,在住宅空间向园林空间转换中通过增加住宅建筑灰空间,或融合园林建筑造型特点等设计方法,提升住宅建筑向园林建筑过渡的开放性与休闲性,进而提升宅园合一的融合性。可以说,功能与空间的无边界支撑宅园合一的苏式园林生活属性。

3 景观营造实践

融创·苏州桃花源项目位于苏州金鸡湖、独墅湖的双湖核心位置,占地面积约21.38hm2,由353栋中式合院组成高端中式住宅区。设计目标为打造苏州古典园林与城市内湖相结合的现代园林社区,从社区到庭院全面反映苏州园林的精神与内涵(见图2)。

2 融创·苏州桃花源项目总平面

3.1 总体格局:街巷肌理与古城之忆

3.1.1 十字中轴连接街巷与园林

设计提炼街、巷、水等古城脉络作为融创·苏州桃花源的园林体系结构,以苏州古典园林文化与古城街巷文化为设计本源,以街巷为骨架、园林为节点,以点、线、面的方式串联园林体系,十字中轴连接25条街巷与8座园林,塑造桃花源式园林社区。

十字中轴由南北主轴延伸,东西水巷贯穿。南北轴线连接静水园、拜石园、修竹园、罗汉松园及中心庭院十锦园等园林(见图3~6);贯穿东西的水巷还原苏州平江路的景观记忆,再现“君到姑苏见,人家尽枕河”的苏州水城韵味。

3 静水园效果

4 拜石园

5 修竹园

6 中心庭院十锦园

3.1.2 街巷与园林结合,归家与逛园同行

设计再现苏州古城的街巷尺度感受,讲究步移景异的游赏乐趣。景观设计对路径进行功能区分,东西向为归家路径,追求简约、素净的风格,体现苏州街巷韵味;南北向为游园路径,讲究曲径通幽,在直行中有迂回,在舒缓处有起伏。2条不同属性的路径均结合巷道门洞的分隔与渗透,与组团庭院园林相互穿插,使归家与逛园同行,彰显步移景异与空间变幻(见图7,8)。

7 归家路径

8 游园路径

3.2 庭院设计:宅园合一、园林生活

人们常用“水磨”形容苏式生活中的“慢”,这是苏式园林生活的基因,故设计将苏式的闲适与风雅融入现代居住模式中。

3.2.1 园林建筑功能化

项目中的院落大小不一,故针对不同尺度庭院采用不同的设计策略。80m2庭院面积较小,设计策略是“借空间”,即最大限度利用住宅建筑的灰空间,使交通空间具备休闲赏景功能,景观布置水体以放大其休闲属性。如客厅前的连廊既是建筑的灰空间,又是观鱼、赏月的水榭;连接庭院与建筑灰空间的连廊既是交通路径又是凭栏的廊桥。设计力求模糊两者之间的界限,相互借空间,使其更具园林韵味。

一线临湖大宅面积较大,设计手法自由灵活,游园、观湖、听曲、赏鱼等具有娱乐功能的园林建筑散置于园林之中,再通过连廊巧妙连接。造园顺势而为,利用地形竖向高差将园林向岸边铺陈,山、水、湖、筑、宅分布在不同的高差之上,园林生活就此展开,形成充满趣味的山地湖景园林。

3.2.2 住宅建筑园林化

项目建筑设计以粉墙黛瓦为主,通过建筑立面的外木构装修(即钢筋混凝土结构表皮增加传统木结构体系的建筑灰空间),与园林建筑形成视觉上的统一;建筑设计借鉴歇山屋面、建筑长窗等苏州园林建筑特征,体现宅园合一的设计亮点(见图9~12)。

9 小尺度庭院的宅园合一

10 沿湖大宅的宅园合一

11 灰空间的复合功能

12 住宅建筑园林化

3.3 造园细节:师法自然的全新解构

在项目整体设计中,将苏州园林与现代居住空间结合研究,贯穿欲扬先抑、有机过渡的设计理念,实现从公共入口区园林的简与素到中心庭院区园林的纯与雅的过渡。在路径与空间上借鉴留园入口欲扬先抑的造园手法,在园林空间营造风格上进一步创新与强化,满足师法自然的全新解构。

3.3.1 山与水的新解构

入口公共空间的水之庭园、山之庭园皆采用简约、凝练的景观设计语言,在纯净背景中加以烘托,呈现对自然山水的理解,解构山水意蕴,形成新的苏州园林韵味。

1)山之庭院 我国文人历来有藏石、赏石、品石的爱好,苏州园林更以湖石假山为胜。设计选取苏州园林的土山做法,石材选用千层石,顺应地形横向展开,一棵迎客松在锋石处挺立,几株红梅相互映衬。一条园路自假山中穿过,曲径通幽至月洞门处,整个场所呈现素净的空间特性(见图13)。

13 山之庭院实景

2)水之庭院 公共庭院主入口借鉴五星级酒店的布局方式,人车分流,机动车可直接驶至入口亭下,行人则通过两侧风雨连廊到达入口。开放式入口的空间处理方式全面提升园林气场,入口区静水面呈现漂浮状态,衬托出会客厅安静平和的氛围,黑色池底反射出会客厅连廊的秩序感(见图14)。

14 水之庭院效果

3.3.2 借景新演绎:巧于因借、无界之境

《园冶》强调“借景”,项目最大的景观资源是湖景,故如何“借湖景”最大化景观资源利用是设计首要考虑的问题。基于此,沿湖大宅利用高差形成“借景”,同时借助高差解决了庭院观湖与沿湖公共健身步道间的私密性问题。沿湖侧,景观水池、独墅湖景在视线上连为一体,可谓对“借景”的全新诠释(见图15)。

15 沿湖大宅利用高差“借景”

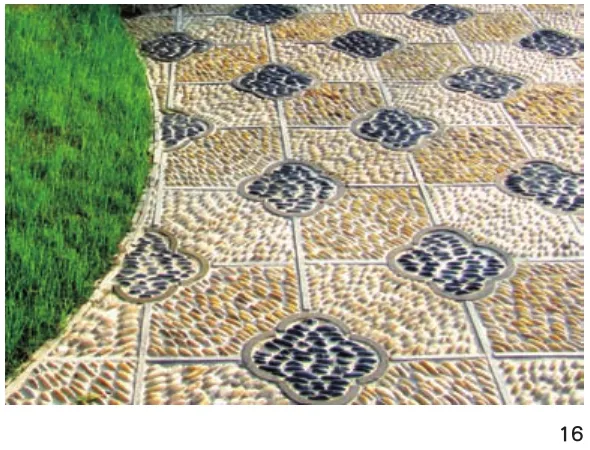

3.3.3 铺装创新:旧材料的新做法

铺装是古典园林的重要构成要素,不仅具有交通作用,而且拥有艺术性。在铺地的营造细节中,既有传统的花街铺地,又有旧材料的新做法,如在花街铺地中石材与卵石的配合演绎,细节的把握成就项目品质(见图16,17)。

16 筒瓦与卵石、石材搭配

17 石材仿皇道砖

3.3.4 绿化手法:层次绿化的古典演绎

绿化是造园的重要环节,古典园林植物配置在岁月的沉淀与园艺师的打理中已成经典,无法复制,故项目在植物意境与寓意中寻求借鉴。设计采用五重绿化的古典演绎,不过分推崇植物的繁复,精选大乔木与桩景,追求绿化与园建的完美融合,讲究“重姿态、能入画”的意境。在设计过程中,通过平面建模软件在三维空间中准确定位乔木,在行进路径中推敲考量绿化间的叠加及视觉效果(见图18,19)。

18 样板区公共庭院绿化

19 巷道绿化

4 结语

融创·苏州桃花源项目将古城街巷与苏州园林融合,拓展苏州园林营造尺度与手法。通过园林与建筑的配合,将苏州园林“宅园合一”的精髓展现于私家庭院与公共庭院中。

苏州园林的传承与发扬需剥开传统的造园细节与手法,拓展研究视角与范围,抛开单纯模仿布景化的造园思路,回归园林生活的本源,进而开拓苏州园林营造的新视角。

图片来源:图1,网络;图2,关玉凤;图3,图4,苏州园林设计院有限公司;图5~15,图18,融创中国控股有限公司苏州公司;图16,图17,图19,张毅杉