融入地方特色文化的农业休闲旅游市场开发*

——以榆林市为例

2022-10-03田启利

田启利

(陕西工商职业学院 中瑞旅游与酒店管理学院,陕西 西安 710119)

2021年中央发布《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》,文件中专门指出:构建现代乡村产业体系,开发休闲农业和乡村旅游精品线路,完善配套设施。该文件为乡村旅游进一步发展提供了有力的政策支持。榆林市位于陕西省最北部,地处陕北黄土高原和毛乌素沙地南缘的交界处,是黄土高原和内蒙古高原的过渡区,是国家级历史文化名城。在榆林市人均消费收入的不断增长以及疫情在短时间内难以完全消失的情况下,游客愈发青睐周边游、短途游和乡村游。休闲农业在满足都市人群休闲娱乐的同时,还提供了研学、农事等丰富的体验活动,让城市居民重温或者感受了不一样的生活方式。农业休闲旅游是休闲旅游业与生态农业的协同发展,作为一项满足城市居民需求的旅游资源开发,不仅能够满足城市居民的消费需求和消费体验,而且还有助于带动农村经济的发展。

一、榆林市农家乐休闲旅游业发展现状

1.丰富的旅游资源概况

榆林市北部为风沙草滩区,南部为黄土丘陵沟壑区,黄河沿东界南下400多公里,有战国秦长城、隋长城和明长城1600多公里,红石峡、镇北台、沙漠水库等丰富的自然旅游资源。融汇了草原游牧文化、农耕文化、陕北民俗文化、革命传统文化等;有各类文物点3023处,其中国家重点文物保护单位13处,省级重点文物保护单位31处;古石刻、古民居遍布,剪纸、刺绣、石雕、木雕及陕北秧歌、民歌、窑洞等非物质文化遗产较多。[1]

2.良好的经济发展

2020年,陕西省实现生产总值26181.86亿元,比上年增长2.2%。其中,第一产业增加值2267.54亿元,增长3.3%;第二产业11362.58亿元,增长1.4%;第三产业12551.74亿元,增长2.8%。榆林市GDP位列全省第二,人均GDP全省第一。

表1 2020年陕西省GDP排名

榆林市全市GDP实现4089.66亿元,全省人均GDP排名第一。其中,神木市、榆阳区、府谷县分列前三位,榆阳区首次突破千亿元大关。因此,榆林市由于经济发达,民间资本雄厚,财政投人、居民个人收人也在持续增加,人们的旅游需求旺盛,这些都为休闲农业的发展奠定了坚实经济基础。

3.休闲农业蓬勃发展

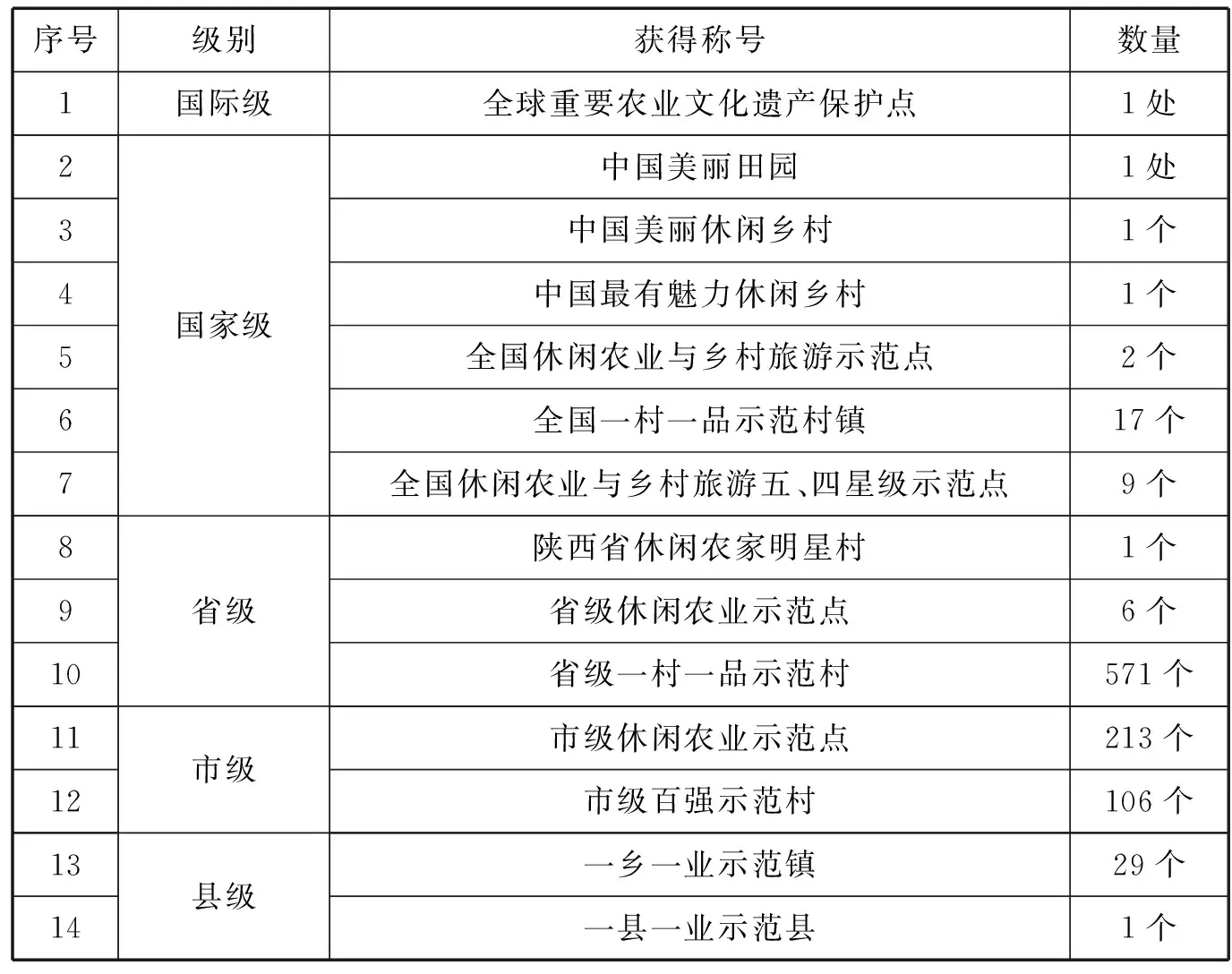

截止2019年,榆林市休闲农业经营主体达600余个,通过表2,我们可以看出,榆林市休闲农业资源非常丰富,而且级别很高,通过认定的休闲农业资源国际级的1处,国家级的31个(处),还有省级、市级和县级达到927个。

表2 2019年榆林市休闲农业资源统计表

二、榆林市农家乐休闲旅游主要经营模式

榆林市由于历史文化、地理位置、经济发展以及经营理念等因素影响,目前农业休闲旅游的主要模式可以总结为以下几大类:

1.采摘农家乐

采摘农家乐是能提供观赏和采摘特色蔬菜、果品或其他特色农作物等休闲活动的各类种植基地,具有观赏、游览、采摘、学习和科普等综合功能的综合型园地。在通过蔬菜、瓜果采摘发展同时,兼具生产销售农家菜、饭、特产等产品,多方位获得土地经济效益。主要以农民家庭为投资经营主体,利用自家庭院主要提供观赏田园风光、品尝农家小吃、棋牌等服务的农家乐模式。目前比较成熟的有牛家梁的“雀撵树”和“农家炖土鸡”等。

2.规划面积较大的休闲农庄

休闲农庄规划一般占地在百亩以上,以农业生产、乡村生活为依托,以农耕文化和农业生产为核心,利用田园景观吸引游客,主要有乡村生产生活、休闲体验以及住宿、餐饮等基本服务。休闲农庄的开发,首先要注重当地农业文化和民俗文化内涵的挖掘,有文化来支撑的旅游才有深度,才会持久。因此,文化内涵在农庄中的比重,与农庄所具有的吸引力是正相关的,休闲农庄的主题必须与地域文化密切相连。其次,要给游客提供农家食品、农家生活体验、水上娱乐、文艺表演和垂钓住宿等特色服务。现在成规模的已有榆阳区牛家梁的常乐堡山寨、聚景湾度假村、荷塘月色,芹河的“塞外家园”等。

3.以农场为背景的度假场所

具有一定规模,以自然农业农村景观为资源实质、以体验农家生活为代表活动,能够为游客提供集观光、娱乐、住宿、餐饮、购物等多功能于一体的农家度假场所。主要依托山水自然风光,着重于“农村”、“农家”的乡村文化体验,以农场主投资为主的“现代农业体验园”。也有通过吸纳城市居民和社会力量,集观光、采摘、体验、休闲和娱乐为一体的“家庭农场”,让市民变地主,体验耕作过程,享受绿色农产品。代表有横山区芹河的本农佳开心农场和桃花湖等。

4.历史悠久的古村落

以独特的历史遗留,时间悠久,将当地的民俗文化、农业文化、精神文化和民俗服饰等发掘表现出来,展现与众不同农业农村生活,以此为核心,打造旅游的“六要素”。如佳县境内泥河沟村36亩千年古枣林, 2013年被评为“中国农业文化遗产”,2014年4月被联合国粮农组织列入“全球重要农业文化遗产”保护试点。同年11月,又被纳入“中国传统村落保护名录”。佳县赤牛坬村,该村始于至元,绵延八百年,民俗文化底蕴深厚。赤牛坬博物馆囊括了陕北物质民俗、精神民俗、社会民俗等诸多方面,共有展厅展室68个,展区面积3000余平方米,展品5万余件。仓储式的博物形制和独具特色的布展手法让该地成为红枣名村、旅游新村、美丽乡村。[2]

三、榆林市农家乐休闲旅游业发展存在的问题

总的来看,榆林市经济发达,旅游需求旺盛,发展潜力较大,但是农业休闲旅游产业发展品质和类型尚处于起步阶段,主要有以下原因。

1.规划缺乏科学合理

整体开发缺乏科学、系统的规划,处在初级阶段,使得投资决策具有随意性和开发的盲目性,在同一区域投资者开发和经营的模式都是差别不大,唯有不同的是在规模大小、设施设备以及娱乐项目的多少等方面,在农家产品、体验和服务等方面大同小异。

2.经营者对休闲农业认识不到位

投资建设的“农家乐”项目,有一些走豪华路线,弃“土”从洋,侧重于餐饮、住宿和打牌等简单娱乐功能。还有的中西结合搞特色,围绕农业农村文化的观光、采摘、体验等产品开发内容少,导致乡土风情、民俗民情和传统文化等文化内涵没有了体现的载体,破坏了“农”的环境,失去了“家”的氛围,丢掉了“土”的情趣,背离了“农家乐”该有的风貌。[3]

3.管理和服务水平较低

从业的人员基本都是农场当地的留守农民,大多数是以家庭或者亲戚为主。管理人员、服务人员都没有经过相关培训,服务方面的理念、礼仪和沟通等相对缺乏,经营模式相对简单,也没有营销思想,对于如何营销、发展也是缺乏经验。一些活动设施没有及时维修和检查,也存在安全隐患,更是没有安全制度和相应的安全措施。

4.季节性明显

“农家乐”的经营本来受季节影响的因素很大,加之榆林市地处北部,淡旺季也就更加明显。5至9月为其经营旺季,营业收入能够达到全年的80%以上。尤其在双休日和法定节假日,接待能力接近饱和,游客众多,其它时间则就很少。这是农业休闲旅游的普遍现象,原因是其客源主要是半径半小时至一小时车程范围的城市居民为主。

5.政策扶持力度不够

从宏观层面来看,榆林市还没有设立相关的扶持资金;在税收、贷款、用地、工商管理、食品、卫生、安全保证等方面政策也无明确规范;在宣传力度上,政府、部门以及业主的宣传力度不够。在休闲农业的发展初期是需要政府来进行支持和推动。休闲农业的主管部门在农业农村局,但是该产业又是旅游的范畴,这两个主管部门如何协调好,也影响着其发展程度。

三、榆林市农家乐休闲旅游资源分析

1.发展潜力大

榆林市北部是毛乌素沙漠南缘风沙草滩区,南部是黄土高原的腹地,沟壑纵横,丘陵峁梁交错,地理地貌与众不同。有的属于鄂尔多斯轮台地典型的风沙草滩地区,这里群众的生产和生活习惯就具有内蒙的特色。还有典型的黄土高原丘陵沟壑区,走进丘陵沟壑区可以看到水土流失的现象,让人们感受到大自然的鬼斧神工,也能看到地质变化的痕迹,具有大漠与黄土高原风光。

榆林市发展休闲农业潜力大,主要有三个主要方面:一是独特的人文资源。榆林是国家历史文化名城,拥有世界文化遗产万里长城第一台——镇北台,中国最具潜力的十大古城—榆林古城,有红石峡、、夏朝国都统万城等历史古迹,文化底蕴深厚;二是需求旺盛,为发展休闲农业提供了良好的发展机遇。随着榆林市能源化工基地建设的推进和榆林百万人口中心城市的建设,外地来观光旅游的人逐年增加,随着城镇居民生活水平的提高,人们对榆林独特的草原文化、黄土文化以及二者结合形成的文化,以及由此而形成的大自然景观和田园风光,这方面的需求越来越感兴趣;三是交通便利。全区村村通油路,日益完善的交通网络为休闲农业的发展提供了较好的交通条件。

2.文化深厚

1)黄土文化。榆林作为黄土文化的发源地,除了黄土高坡,这里还有历史、有故事。历史上曾盛极一时,曾有无数辉煌雄伟的建筑屹立在这片土地之上,如今历经沧桑,有些已经在岁月中永远的消逝,仅遗留下的些许残留古迹,还能窥见曾经的鼎盛。陕北黄土高原和广袤的毛乌素沙漢被绵延曲折的明长城穿境而过隔开了,使得这座塞上古城具有独有风韵。九曲黄河浩浩荡荡,辽阔的大漠苍凉壮美,镇北台上,昔日大漠孤烟,边塞雄关上的万丈豪情犹在,红碱淖边旁,遗鸥飞翔,天高云淡,舒适惬意。黄土高原上悠扬的信天游飘过,陕北大地上到处都是热情洋溢的秧歌,还有土窑洞的冬暖夏凉,以及精致喜庆的陕北剪纸等,都在展现着独特的陕北黄土文化。

2)游牧文化。陕北高原背靠鄂尔多斯高原,榆林北6县受游牧文化影响较大,陕北既是中国东西部的结合带,又是草原与农耕文化的折冲区,也是中原华夏族(汉族)与北方少数民族的交汇地。他们的社会结构、政治制度、价值体系以及游牧人的观念、信仰、风俗、习惯等,全都是游牧生产方式以及生活方式的历史反映和真实写照。草地文明(游牧文化)占比重较大,畜牧业很是发达,群众生活也很有特点,住柳笆庵子、砖瓦房,喜食乳酪、手抓羊肉、炒米,喜饮白酒,爱穿皮袄皮裤等。[4]

3)红色文化。1947年3月18日,党中央、毛泽东撤离延安,开始转战陕北。历经370天,队伍走过了榆林的清涧、子洲、靖边、横山、绥德、米脂、佳县、吴堡等8个县36个村庄。毛泽东转战陕北的主战场基本都在榆林的这片大地上发生的,他的大智大勇和胸襟胆略在曾经的居住地,在民间都有着各种各样传奇色彩的传说,这也留下了大量供人们赞叹的丰富的旅游资源,人们跟随革命巨人的脚步,让游客们体会战争的艰巨和新中国诞生的不易,也能体验为人们的艰苦生活,以及运筹帷幄之中而决胜千里之外的惊心动魄,还能领略毛泽东空前绝后的文采。[5]

3.特色鲜明

在历史时期,陕北高原先后有猃狁、鬼方、土方、狺方、戎、狄、楼烦、月氏、羌、氐、鲜卑、稽胡、匈奴、吐谷浑、回鹘、突厥、党项、女真、蒙古、高丽及来自西域的龟兹人与华夏族错居杂处。既有矛盾冲突也有民族融合,逐渐同化为今天的陕北人。陕北文化,是融汇了中原农耕与北方草原文化的异质文化共同体。不同文化的碰撞与融汇、不同产业的调适与共存,具有取长补短、重组新生之效,彰显了陕北文化的个性。

中原农耕文化与北方游牧文化在陕北长期的历史演进中,进行了多元传承与融合,形成了陕北民间文化鲜明的地域特色和丰富的文化形态,孕育出独特的一体多元性历史文化特点。这些都值得现在去体验、学习和研究。

四、榆林市农业休闲旅游市场开发策略

1.加快基础设施建设,突出特色发展

一是场所建设要突出休闲文化和民俗文化的特色,以当地农家庭院风格来装点旅馆,在硬件设施的建设上多一些人文元素的风格,留住游客好奇的心;二是需要政府的统一整体规划,协调好旅游目的的交通部门、娱乐场所和饮食经营单位的衔接工作,在旅游的“六要素”上为游客提供便利;三是可以试点休闲农业综合体建设。突出某一农业休闲主题,如当地的窑洞,枣林、游牧文化等,集聚商业、住宿、农业休闲一体化发展,是提升景区影响力的一个商业模式。

2.走产学研结合道路

农业休闲旅游产业的发展需要同科技、研究融合协同发展,榆林的黄河农耕文化、游牧文化,有着其独特的文化,将现代工艺的农业技术植入到传统农业生产实践中去,比如无土栽培技术、设施农业技术,使两者有机地融合,协调和持续发展。其次是与高校的科研机构合作开发,将现代科学技术应用到农业休闲景区的设施建设上,可以展现农作物的种植过程、生长全过程和采摘过程等多媒体的演示。也可以针对青少年学生的研学旅行,让其在农业科技园学到生物知识、科学知识和生活常识等。因此,除了农业休闲旅游发展过程中观光和水果的采摘,还可以在科学技术的支持下,设计更多的旅游活动项目。[6]

3.农业休闲旅游要融入当地民俗和文化

鲜明的主题是旅游市场开发的核心,好的主题往往能够营造气氛,吸引游人的注意力,使游客能对旅游地有深刻的印象,获得长久感知的效果。使区域文化特质鲜明地体现出来,树立自己独具魅力的品牌形象,个性鲜明、定位准确的文化主题,既能进行差异化竞争,还能给游客带来不一样的体验效果。反之,则难易形成深刻印象,难以形成有效的吸引力。榆林市农业休闲文化有着鲜明的黄河农耕文化、草原游牧文化及其二者冲撞融合和文化,还有深厚而鲜明的红色文化,要因地制宜,打造特色文化主题。

4.榆林市农业休闲旅游市场发展模式

既要善于借鉴,也要着力传承红色文化,围绕生态旅游休闲农业观光园的发展,创新农业旅游载体。深入挖掘和弘扬具有鲜明榆林特点的历史文化、民俗文化、农耕文化和创新农业理念,不仅要发掘自然旅游资源,而且要注重人文精神。在发展模式上,首先,结合红色文化旅游资源的实际情况,要以游客为中心设计旅游产品和线路。 注重整体文化品质的打造和体现,注重游客体验的创新性、领先性。其次,因地制宜,整体建筑风貌和材料要体现榆林的农村风貌和农业生产。从发展目标来讲:近期以红色体验性旅游项目带动、以绿色休闲农业为主;中期以养生和体验休闲项目为主;远期就可以结合榆林市独特的“红色旅游+休闲农业”为主,打造特色主题品牌。[7]再次,以共建共享的理念,形成“文化+农业+旅游+科技”的模式,推进创意休闲农业与榆林特色文化的发展。