庞泉沟自然保护区地衣物种多样性及区系研究

2022-10-02李亚男

李亚男,李 博

(太原师范学院地理科学学院,山西 晋中 030619)

地衣是一种菌藻共生体,其中的共生菌以子囊菌为主,少数为担子菌,共生藻多数为蓝藻或绿藻[1],共生藻通过光和作用为地衣体提供养分,共生菌则吸收外界水分和养料提供给共生藻,藻菌相互供养,互惠共生,拥有极高的生存智慧[2]。据专家估计,我国地衣总数至少有3.6万种[3],但目前已报道的地衣型真菌仅3 082种[4],约为总数的8.6%。

作为已知最古老的生物之一,地衣在维护地球生态系统平衡与演化过程中扮演重要角色,长久以来,地衣被应用于食用、医用、工业等领域,在水土结构、固氮固碳、环境检测等方面可发挥独特生态功能[5]。但由于人类活动对生态环境的破坏及对地衣资源的过度利用,不少地衣物种正面临生存威胁。我国地衣资源研究和保护工作形势严峻。

庞泉沟国家级自然保护区是山西省第一个国家级自然保护区,极具保护价值。有关保护区地衣的分布、多样性和区系研究鲜有专门报道。本文通过对庞泉沟国家级自然保护区地衣物种多样性、生境类型及区系成分的研究,为保护开发该区地衣资源及进一步明确我国地衣物种多样性现状提供参考。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

庞泉沟国家级自然保护区位于吕梁山中段,111° 25'35.5″~111° 28'7.5″E,37° 50'44.1″~37°50'52.8″N。区内海拔1 500~2 831 m,高差1 330余米,最高点为主峰关帝山。气候属暖温带大陆性季风气候区的山地气候,温差较大,年均降水量800 mm左右,空气湿度较高。区内土壤植被垂直分布带较明显,动植物资源丰富,是黄土高原生物多样性极其丰富的区域,植被覆盖率高达85%以上,有“华北落叶松故乡”之称,是褐马鸡现今分布区的中心位置[7-8]。

1.2 标本采集与物种鉴定

作者于2021年6月至2021年8月2次到庞泉沟国家级自然保护区共采集标本100余份,妥善存放于太原师范学院植物标本馆(TYU)。将采集到的标本取少量于显微镜下,观察其外部形态、上下表皮颜色、有无附属结构(假根、脐、粉芽、粉芽堆、裂芽、衣瘿等)等,将地衣切片后观察其共生藻形态、子囊果类型、孢子数目及孢子形状等,详细记录特征。研究结合形态特征和常规的地衣化学分析方法,参考《中国地衣综览》[2]、《中国药用地衣图鉴》和《中国地衣植物图鉴》等相关资料[8-13]进行物种鉴定和生长型判定。

1.3 生境类型与区系成分

依据采集标本时地衣附着物、海拔高度和生长环境,分析保护区地衣的生境类型及分布特征。就地衣而言,绝大多数科与属在全球广泛分布,因此研究地衣科与属的区系成分意义不大,一般以研究地衣种的分布为主。本文根据各种在中国各地及世界各国的分布,参考《新疆地衣》和《世界种子植物科的分布区类型系统》等相关资料[14-24]划分种的区系成分。

2 结果与分析

2.1 庞泉沟国家级自然保护区地衣物种多样性

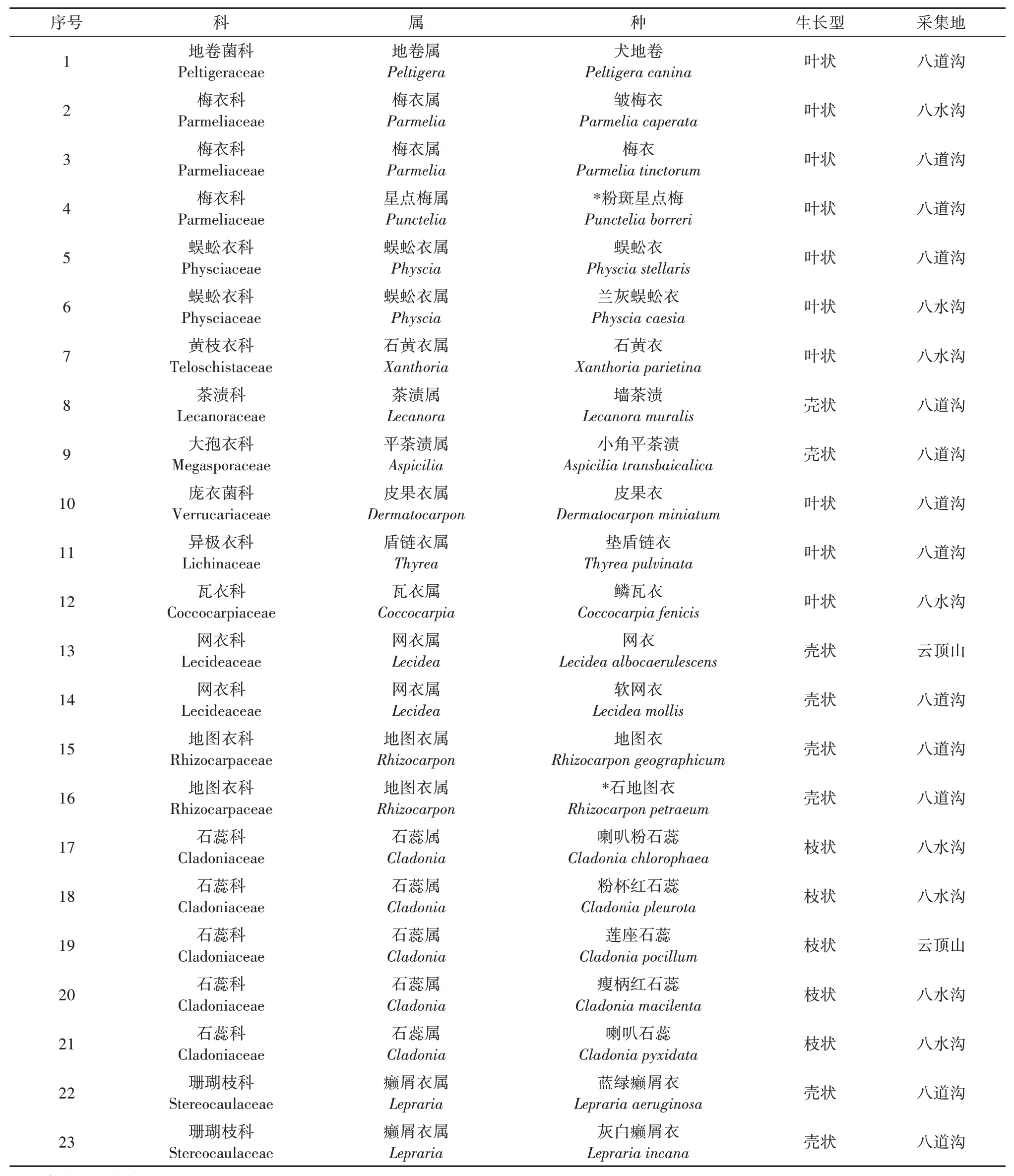

经初步调查和鉴定,分布在庞泉沟国家级自然保护区的地衣共有23种,隶属于14属,13科(见表1)。

表1 庞泉沟自然保护区地衣种类组成Tab.1 The taxa of Lichen in Pangquangou Nature Reserve

由上表可知,保护区内石蕊科(Cladoniaceae)种数最多,共有5种,占保护区地衣总种数的21.7%,其次为梅衣科(Parmeliaceae)有3种,占保护区地衣总种数的13.0%,仅有1属1种的地衣有7个科,占保护区地衣科数的53.8%;石蕊属(Cladonia)共有种数5种,梅衣属(Parmelia)、网衣属(Lecidea)等5属均包含2种,单种属共有8个,占保护区地衣属数的57.1%;山西省新记录种2种:粉斑星点梅(Punctelia borreri)和石地图衣(Rhizocarpon petraeum)。

粉斑星点梅(Punctelia borreri)为广分布种,是一种药用地衣资源,欧洲、亚洲、非洲及北美等地都有分布记载,在我国西南多数地区和东北等区域都有报道[8]。石地图衣(Rhizocarpon petraeum)则主要产自欧洲、北美和澳大利亚,在我国新疆、青海、四川和云南有分布记载[10],已知分布区域相对狭隘。

全球已报道地衣科、属、种比例约为1∶19.5∶168.6[4],而保护区内地衣科、属、种比例约为1∶1.1∶1.8,保护区地衣科属种比数远大于全球地衣科属种比数。究其原因,主要是由于保护区内单种属和仅包含1属1种的地衣比重大,超过一半的地衣科和属只含1种。

2.2 庞泉沟国家级自然保护区地衣生长型

保护区地衣主要有壳状、叶状和枝状3种生长型。23种地衣中有8种壳状地衣,10种叶状地衣和5种枝状地衣,分别占保护区地衣总数的34.8%,43.5%,21.7%,其中叶状地衣占优势,有2种以脐附着于基物上,即皮果衣(Dermatocarpon miniatum)和垫盾链衣(Thyrea pulvinata);区内8种壳状地衣中有6种生于岩石上,占比75%,2种生于树干上,占比25%;10种叶状地衣中2种与苔藓伴生,占比20%,2种以脐固着于岩石上,占比20%,6种生于树干、树枝、朽木上,占比60%,其中石黄衣(Xanthoria parietina)、蜈蚣衣(Physcia stellaris)与兰灰蜈蚣衣(Physcia caesia)在岩石与树干上都可生存;区内5种枝状地衣均为石蕊属(Cladonia)地衣,藓丛中、朽木上、土层上均有分布。

2.3 庞泉沟国家级自然保护区地衣生境类型

地衣结构简单,但适应性强,广泛分布于各类生境中。根据保护区地衣的附着基物和生长环境,可分为树生地衣、藓丛生地衣、土生地衣和石生地衣[25-27]。

2.3.1 树生地衣

庞泉沟自然保护区树生地衣共有5科6属10种,约占地衣总数的43.5%。主要以树枝、树干、朽木为基物,枝状、叶状、壳状地衣均发育良好。保护区内植被资源丰富,覆盖率高,所创造的温度、湿度条件极为适合树生地衣生长。该类地衣主要有皱梅衣(Parmelia caperata)、梅衣(Parmelia tinctorum)、粉斑星点梅(Punctelia borreri)、蜈蚣衣(Physcia stellaris)、兰灰蜈蚣衣(Physcia caesia)、石黄衣(Xanthoria parietina)、粉杯红石蕊(Cladonia pleurota)、瘦柄红石蕊(Cladonia macilenta)、蓝绿癞屑衣(Lepraria aeruginosa)和灰白癞屑衣(Lepraria incana)。

2.3.2 藓丛生地衣

此类地衣共有3科3属4种,约占地衣总数的17.4%。主要与石面苔藓和土生苔藓伴生。地衣与苔藓生存环境有相似之处,但相较地衣,苔藓的生存环境更为潮湿阴暗,进而限制了地衣生长。该类地衣主要有犬地卷(Peltigera canina)、鳞瓦衣(Coccocarpia fenicis)、喇叭粉石蕊(Cladonia chlorophaea)和喇叭石蕊(Cladonia pyxidata)。

2.3.3 土生地衣

此类地衣共有1科1属1种,约占地衣总数的4.3%。主要分布在石上土层及林下土层中,土层中富含水分、矿物质及腐殖质等,为土生地衣生长提供良好条件。此类地衣不易搜寻,因此采集到的样品数量有限。该类地衣有莲座石蕊(Cladonia pocillum)。

2.3.4 石生地衣

此类地衣共有8科8属11种,约占地衣总数的47.8%。主要分布在在裸石或岩石表面,多为壳状地衣。区内广泛分布的岩石为地衣生长提供大面积稳定基质,裸露的表面能更好地吸收光热,符合壳状地衣耐旱特性。该类地衣主要有蜈蚣衣(Physcia stellaris)、兰灰蜈蚣衣(Physcia caesia)、石黄衣(Xanthoria parietina)、墙茶渍(Lecanora muralis)、小角平茶渍(Aspicilia transbaicalica)、皮果衣(Dermatocarpon miniatum)、垫盾链衣(Thyrea pulvinata)、网衣(Lecidea albocaerulescens)、软网衣(Lecidea mollis)、地图衣(Rhizocarpon geographicum)和石地图衣(Rhizocarpon petraeum)。

2.4 庞泉沟国家级自然保护区地衣区系研究

庞泉沟国家级自然保护区地衣区系组成成分相对简单,以温带成分为主,主要与该区自然地理条件相关,本文初步将保护区的23种地衣划分为4个区系成分。

2.4.1 世界广布成分

属于该成分的地衣适应性强,从赤道酷热地带到两极严寒地区均有分布,无特殊分布中心。庞泉沟国家级自然保护区地衣属于世界广布成分的有犬地卷(Peltigera canina)、梅衣(Parmelia tincto-rum)、网衣(Lecidea albocaerulescens)、地图衣(Rhizocarpon geographicum)、石地图衣(Rhizocarpon petraeum)、粉杯红石蕊(Cladonia pleurota)、瘦柄红石蕊(Cladonia macilenta)和喇叭石蕊(Cladonia pyxidata)。

2.4.2 环北极成分

属于该成分的地衣分布于北极圈内及周围寒带地区,个别种可延伸至更低纬度。高海拔林区创造的寒温带低气温环境,适宜该成分地衣生长。属于环北极成分的有兰灰蜈蚣衣(Physcia caesia),约占地衣总数的6.7%。

2.4.3 温带成分

属于该成分的地衣广泛分布于北半球温带或南北半球温带地区,个别种可延伸至北极南部或泛热带高海拔区域。保护区地衣属于温带成分的有皱梅衣(Parmelia caperata)、粉斑星点梅(Punctelia borreri)、蜈蚣衣(Physcia stellaris)、石黄衣(Xanthoria parietina)、墙茶渍(Lecanora muralis)、皮果衣(Dermatocarpon miniatum)、垫盾链衣(Thyrea pulvinata)、软网衣(Lecidea mollis)、喇叭粉石蕊(Cladonia chlorophaea)、莲座石蕊(Cladonia pocillum)、蓝绿癞屑衣(Lepraria aeruginosa)和灰白癞屑衣(Lepraria incana),约占地衣总数的80.0%。

2.4.4 东亚成分

属于该成分的地衣只分布于亚洲大陆东部及其邻近的太平洋岛屿上,具体范围以东喜马拉雅至日本一线为基准,向北向南延伸一定范围。保护区地衣属于东亚成分的有小角平茶渍(Aspicilia transbaicalica)和鳞瓦衣(Coccocarpia fenicis),约占地衣总数的13.3%。

3 讨论与结论

经鉴定,保护区地衣共有23种,隶属于14属,13科。石蕊科(Cladoniaceae)为优势科,石蕊属(Cladonia)为优势属。山西省新记录种共2种:粉斑星点梅(Punctelia borreri)和石地图衣(Rhizocarpon petraeum)。

分布在保护区内的地衣主要有壳状、叶状和枝状3种生长型,叶状地衣占比最高,且该区壳状地衣主要生于石面上,叶状地衣主要生于树干、树枝和朽木上,而枝状地衣较为均匀地生于各种生境中。

保护区内地衣生境类型分别是树生地衣、土生地衣、藓丛生地衣和石生地衣,其中石生地衣占比最高。保护区周缘及林间空地广泛分布的岩石为石生地衣提供大面积基质,同时也体现出地衣对区域环境的高度适应能力。

保护区内地衣区系共有4种成分,分别是世界广布成分、环北极成分、温带成分和东亚成分。温带成分占绝对优势地位,这是保护区地处北温带的直接表现。该区未发现特有种。