亲密关系视角下老挝乡村的情义共同体

2022-09-24苏世天郝国强

苏世天 郝国强

一、亲密关系与后亲属研究中的公共性问题

整体来看,人类学的发展建立在对亲属制度的研究中。早期人类学家在对非西方社会的研究中倾向于追问“人类社会组织如何反映一种人类自然方面的处境”(1)Marshall Sahlins, The Use and Abuse of Biology: An Anthropological Critique of Sociobiology, Michigan: University of Michigan Press, 1976, P.4.的问题。因此,无论是在心理学的假设下,还是注重社会组织的面向,亲属关系也作为一种社会分类的基本表达——如亲属称谓研究,成为社会的基本关系系统。(2)Kroeber对亲属称谓的研究体现出了一种普遍的心理学路径,而Rivers则更加注重社会组织的实际影响。相关研究及评论,可以参见Rivers W.H., Firth R., Schneider D.M., Kinship and Social Organization: Together with “the Genealogical Method of Anhropological Enquiry,”New York: Humanities Press Inc.,1968,pp.7-26.在人类学随后的发展中,亲属研究组成了理解社会结构的基本方式,其中以布朗的世系群理论(3)拉德克利夫-布朗:《原始社会的结构与功能》,潘蛟等译,北京:中央民族大学出版社,1999年,第51-98页。和列维-斯特劳斯的姻亲联盟理论(4)Claude Levi-Strauss, The Elementary Structures of Kinship, Boston: Beacon Press, 1971,pp.3-51.为代表。这些理论的研究表明,亲属关系在社会关系再生产中具有主导作用。

但当政治经济关系沿亲属制度越来越成为重要的分析对象时,原先并不被当作是亲属关系研究对象的一些问题也随之出现。比如,在研究缅甸高地时,利奇发现地域共同体由一种“达玛”和“姆尤”的姻亲关系所组成。(5)埃蒙德·R.利奇:《缅甸高地诸政治体系:对克钦社会结构的一项研究》,杨春宇、周歆红译,北京:商务印书馆,2010年,第134页。然而,在对锡兰的研究中,利奇提出了完全不同的主张,他认为虽然前人对相邻地区的研究认为这群人属于父系继嗣群,但实际上父系继嗣群不过是一种种姓表征,真正发挥作用的是土地权利和政治权利。在锡兰普尔艾丽娅人 (Pul Eliya)人中,并非亲属关系决定了共同体成员资格,而是对土地的拥有成为地域成员准入的核心。(6)Edmund Leach, Pul Eliya: A Village in Ceylon:A Study of Land Tenure and Kinship, London: Cambridge University Press, 1961,pp.296-306.

利奇的转变并非孤例,早在施耐德对血缘优先质疑前,已有民族志材料阐释政治与经济关系独立于亲属关系的重要性。其中不仅有来自亚洲的材料,还有大量来自非洲的材料,这说明一种超亲属关系对理解地方社会关系的重要性。(7)从20世纪50年代开始,一些关注东非部落的研究描述了友人关系在社会中的重要。如Herbert S. Lewis, “Neighbors, Friends, and Kinsmen: Principles of Social Organization among the Cushitic Speaking Peoples of Ethiopia,”Ethnology, vol.13,no.2,1974, pp.145-157. R. G. Abrahams, “Neighbourhood Organization: A Major Sub-system among the Northern Nyamwezi,”Journal of the International African Institute, vol. 35,no.2, 1965, pp.168-186.施耐德对“血浓于水”的质疑成为西方批判亲属研究的转折点,他认为亲属研究过分以生物性假设为前提,而实际是我们并不能从政治、经济或宗教等领域中把亲属关系单独抽离。(8)David M.Schneider, A Critique of the Study of Kinship, Michigan: The University of Michigan Press,1984,p.183.亲属关系研究的旗手施耐德的这一论断直接影响了后续的亲属关系研究。在施耐德之后,亲属问题与政治、经济、宗教等问题纠缠在一起,共同构成了对社会关系再生产的讨论。正如萨林斯所言,亲属关系需要在一种普遍社会关系中考察。(9)Marshall Sahlins,“What kinship is (part one),”The Journal of the Royal Anthropological Institute,vol.17,no.1,2011, pp.2-19.

在此背景下,相关研究开始向总体社会关系扩展,并包含“法律、仪式、经济和政治”(10)John H.M. Beattie,“Kinship and Social Anthropology,”Man,vol.64,1964,p.103.等内容,亲属关系研究中逐渐出现了对‘亲密关系’的大量讨论。当然,亲密关系在早期仍然强调生物性亲属的作用。如福特斯就认为“亲密规则”(Rule of Amity)提供了一种“什么是自己人”的基本划分,并在姻亲关系介入时表达一种道德与情感上的利他性与敌对性。(11)Meyer Fortes, Kinship and the Social Order: The Legacy of Lewis Henry Morgan, London: Routledge and Kegan Paul,1970,pp.219-249.这一看似对立的情感实际继承于世系群理论与姻亲联盟理论对群体关系在更大范围内联合的基本论述,并开始以扩展亲属关系的方式吸纳其他关系,包括友人关系。(12)Carlos Fausto,“The Friend, the Enemy, and the Anthropologist: Hostility and Hospitality among the Parakanã (Amazonia, Brazil),”The Journal of the Royal Anthropological Institute, vol.18, 2012,pp.S196-S209.在这一过程中,情感上的爱与恨从一开始就彼此交织(13)Derek Freeman,“Kinship, Attachment Behaviour and the Primary Bond,” In Jack Goody ,eds., The Character of Kinship, London: Cambridge University Press,1973,pp.109-119.,正面与负面情感的转换甚至成了一种政治协调的必要过程。(14)R.Lincoln Keiser,“The Relevancy of Structural Principles in the Study of Political Organization,”Anthropos,1981,pp.430-440.

继而,我们看到一种情感因素被吸纳进来:从与亲属关系关联的血缘和家庭的情感,到一种多类型的友人情感。(15)Eric R.Wolf,“Kinship, Friendship and Patron-client Relations,”In M. Banton ,eds., The Social Anthropology of Complex Societies, London: Psychology Press,1966,pp.1-22.情感的介入让原先较为封闭的理论框架变得开放,在纳入“友人”范畴的同时也为关系的转换增加了更为细致的推论。情感因素不仅是一种生命初期行为基础的纽带(Bond with Behavioral Basis),还是一种道德与律令结合的社会化过程,并转向一种普遍的互惠关系。(16)Julian Pitt-Rivers,“The Kith and the Kin,” Jack Goody eds., The Character of Kinship, London: Cambridge University Press,1973,pp.89-105.进而,交换的基础就不是列维-斯特劳斯所强调的女人,而是一种复合的情感过程。这种情感关系所产生和维系的过程,成为后亲属研究中亲密关系书写的重要主题。亲密关系研究中的情感问题具有如下发展特点。

首先,由亲密关系研究转向而来的是对弥合生物性与社会性二元对立的进一步尝试。这种弥合来自西方自身对情感与理性、精神和肉体等对立的反思(17)Catherine Lutz and Geoffr M. White, “The Anthropology of Emotions,” Ann. Rev.Anthropol.15, 1986,pp.405-36.,并在当代自然与文化的交汇中重新审视亲属关系。尤其在现代性的视角下,地方社会对开放性人际关系的普遍诉求开启了亲密关系的转换进程(18)安东尼·吉登斯:《现代性的后果》,田禾译,南京:译林出版社,2000年,第98-99页。,这使情感本身开始进入广泛的社会科学研究领域。情感的表达、情感经验以及情绪知识日益成为社会交往的重要基础。(19)Linda McDowell, Gender, Identity and Place, Minnesota: The University of Minnesota Press,1999,pp.34-70.在此背景下,情感本身成为关系的主体,成为直接讨论的对象。同时,在全球化与消费主义的影响下,情感成为指向亲密性的一种商品(20)Nancy Ettlinger, “Toward a Critical Theory of Untidy Geographies: The Spatiality of Emotions in Consumption and Production,”Feminist Economics,vol.10,no.3,2004,pp.21-54.,对亲密性关系的反思既在横向上随新自由主义发展而扩张(21)Joanne Sharp, “Geography and Gender: What belongs to Feminist Geography? Emotion, power, and change,” Progress in Human Geography,vol.33,no.1,2009,pp.74-80.,也在纵向上带来公共领域与私人领域的相互转换(22)哈贝马斯:《公共领域的结构转型》,曹卫东、王晓珏、刘北城,等译,上海:学林出版社,1999年。。

其次,亲密关系研究也在反思一种静态的结构观,这一反思让情感开始作为过程并更加强调身体的流动状态。(23)Jonathan Parry,“The End of the Body,” In Michael Feher ,eds., Fragments for a History of the Body (Part Two), New York: Zone, 1989, pp. 491-517.亲密关系的情感导向在传统对亲属关系谱系的理解上,更注重背后的动态结构及其所赖以维系的情景因素。“身体同时是封闭的和通透的”,身体与身体生活着的环境并不能截然分开,他们组成了一种“共生”(24)Janet Carsten,“The Substance of Kinship and the Heat of the Hearth: Feeding, Personhood, and Relatedness among Malays in Pulau Langkawi,”American Ethnologist,vol.22,no.2,1995, pp.223-241.的社会规范。同时,这种“共生”还意味着在家庭之外,情感的在场可以从一种欲望的景观(Spectacle)向“超出家庭关系的边界”发展(25)Colleen Heenan,“‘Looking in the Fridge for Feelings’: The Gendered Psychodynamics of Consumer Culture,” In Joyce Davidson, Liz Bondi and Mick Smith ,eds., Emotional Geographies, Hampshire & Burlington: Ashgate,2007,pp.147-160.,进而亲密关系具有超越家庭伦理边界的可能。

这一过程引发了对社会规范的重新思考,包括关于道义的讨论。道义在两个方面与社会行动发生关联。一是作为与理性关系的对应物,道义感在社会合作与社会冲突中发挥了重要作用。(26)詹姆斯·C.斯科特:《农民的道义经济学:东南亚的反叛与生存》,程立显、刘建等译,南京:译林出版社,2001年,第26-43页。二是作为与自我的对应物,道义观并非一种利己主义式的“目的—手段”的行动逻辑,道义也可从感受自己转向共情于他者。(27)Webb Keane, Ethical Life: Its Natural and Social Histories, Princeton: Princeton University Press,2016,P.45.进而,一种面向他者的情感成为考察对象。在此基础上,情感赋能下的道义行动力与一般结构性的社会规范不同,道义成为具体情感经历与关系情景的参与者,它既要求人们在环境中开放自己的感情,同时也在感受中反向形塑自身。(28)Mick Smith,“On ‘Being’ Moved by Nature: Geography, Emotion, and Environmental Ethics,” In Joyce Davidson, Liz Bondi and Mick Smith ,eds., Emotional Geographies, Hampshire & Burlington: Ashgate, 2007, pp. 219-230.这又进一步意味着,感情流动与关系生成是同一过程。情感不再仅是个体的问题,它“同时是感受和思想、具身和抽象、情绪和情感、表演与表征、个人经验的与关系性的”存在。(29)Bondi L.,“Making Connections and Thinking through Emotions: Between Geography and Psychotherapy,” In Chris Philo,eds., Theory and Methods, London: Routledge, 2008, pp. 563-578.

最后,亲密关系研究还反对一种西方想象的“本质”观(30)Peter A.Jackson. “The Thai Regime of Images,”Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia,vol.19,no.2,2004,pp.181-218.,这引发了当代对从南亚到东南亚再到环太平洋社会研究的再思考,并为重新解释当代公共生活提供着力点。其中,情感与道义中的模糊性与多义性成为重点。(31)Michael G. Peletz,“Kinship Studies in Late Twentieth-Century Anthropology,” Annu. Rev. Anthropol,1995, pp.343-372.就大陆东南亚社会来说,“爱”的问题既表现出了文化的差异性(32)相关研究包括对以东南亚为主的非西方社会“爱”的研究,以及伴随而来的对性与身体的文化差异的研究。其中,Morris研究了泰国的性与身体的概念,参见R. C. Morris,“Three Sexes and Four Sexualities: Redressing the Discourses on Gender and Sexuality in Contemporary Thailand,”East Asia Cultures Critique,vol.2,no.1,Positions,1994,pp.15-43.而Kay Hoang则围绕胡志明市对越南的爱与性的变化进行了研究,参见Kay Hoang K,“Eco nomies of Emotion,Familiarity, Fantasy, and Desire: Emotional Labor in Ho Chi Minh City’s Sex Industry,” Sexualities,vol.13,no.2,2010,pp.255-272.,同时也在新自由主义的市场改革中面临着相似的社会发展问题。(33)跨国性产业已经成为了东南亚重要的灰色产业链。相关研究可参见Jane M. Ferguson,“Sexual Systems of Highland Burma/Thailand: Sex and Gender Perceptions of and from Shan Male Sex Workers in Northern Thailand,”South East Asia Research,vol.22,no.1,2014,pp.23-38.进而,这种关于亲密关系的讨论逐渐从具体家庭问题中脱离,成为讨论在诸如食物、身体或物质等互动形式中生成社会公共道德关系的重要途径。这种亲密性,无论是在被认为更为“自然”的血缘关系中还是非血缘关系中,都可以为其他社会关系的再生产提供动力,继而成为形塑公共社会中政治经济关系的重要力量。(34)Janet Carsten, After Kinship, New York: Cambridge University Press, 2003,p.137.

正是在这一基础上,本文将以老挝乡村的亲属关系为考察对象,讨论亲密关系在亲属关系再生产中的实际作用,以及以此为基础所形成的东南亚乡村独特的情义共同体。传统人类学对东南亚乡村共同体的研究,大多从亲属关系本身出发探寻地方社会关系的内在组织结构。或者从区域政治的国家理论出发,理解地方乡村共同体的组织独立性。(35)Mary Margaret Steedly,“The state of culture theory in the anthropology of Southeast Asia,” Annual Review of Anthropology,1999,pp.431-454;坦比亚(Stanley Jeyaraja Tambiah)的“星系政治”,参见Stanley Jeyaraja Tambiah,“The Galactic Polity in Southeast Asia,”HAU:Journal of Ethnographic Theory,vol.3,no.3,2013,pp.503-534.但正如瑞德(Anthony Reid)所指出的那样,东南亚区域的社会传统既包括不断的移民影响与持续的外部商贸往来,同时也包括更重要的内部关系互动。进而,我们应该在考察东南亚乡村共同体传统的同时,意识到这一共同体所具有的开放性与包容性特征。也正是在这一点上,我们需要以亲密关系来超越传统封闭性的亲属关系视角,以理解东南亚乡村共同体对社会关系变化的包容性协调过程。

作为印度文化圈与中华文化圈的交汇地带,对老挝社会亲属关系的研究主要受到邻近的泰国、缅甸与越南的影响,单独对老挝亲属问题的讨论相对较少。近几年由于对周边国家公共问题与国家化变革等研究的关注,一些学者也开始讨论老挝现代化过程中的私人关系问题(36)Holly High, Fields of Desire: Poverty and Policy in Laos, Singapore: National University of Singapore Press, 2014,pp.151-168.,这为进一步理解东南亚乡村共同体的关系网络奠定了基础。本文意在从老挝传统亲属关系出发,描述围绕仪式实践所展开的情感互动与道义协商,并阐明这一过程如何参与形塑乡村公共关系的再生产进而形塑地方情义共同体的过程。

本文的田野材料主要来自老挝北部的MN村。MN村位于老挝琅勃拉邦省北部,是南乌江上的重要村落。南乌江本身连接了孟跨市和琅勃拉邦市之间,是湄公河的支流。MN村相传具有600多年的历史,其原本是低地佬族居住的村落。目前,村内大约有150户家庭,常住人口500多人。村子的实际通婚圈虽然已经有所扩大,并出现了跨族群和跨国婚姻,但仍然以老挝主体民族佬族为主。笔者在不同文章中均对这一村落的历史与现状做过说明。(37)参见苏世天:《通婚圈与赞米亚谷地村落的政治表达:以老挝北部MN村为例》,《东南亚研究》2019年第4期,第29-49页。本文的数据主要来自笔者自2018—2019年期间对老挝乡村的考察。

二、“哈格”之爱:公共化情感与家庭关系中的友人网络

同其他社会一样,家庭是老挝乡村生活中的基本单位。夫妻关系是家庭关系的重要组成,老挝社会有“树断命丧,妻分力失”的谚语,以强调夫妻关系的重要。要理解家庭关系中的情感及其与公共关系的关联,我们首先要了解老挝乡村家庭关系的生成过程及老挝亲属关系的特殊性。

整体而言,对于东南亚社会亲属关系的继替模式历来有所争论。一些学者的研究强调了老挝亲属继替中的女性地位问题,认为老挝以入赘婚为主,并具有母系传承倾向。(38)郝国强:《老挝佬族入赘婚的类型及功能分析》,《世界民族》2013年第6期,第63-69页。但在正统叙事中,社会规范仍然强调了男性继替的传统,只是沿母系而来的转换也比比皆是。(39)A.Thomas Kirsch, “Kinship,Genealogical Claims, and Societal Integration in Ancient Khmer Society: An Interpretation”, In C. D. Cowan and O. W. Wolters ,eds., Southeast Asian History and Historiography: Essays Presented to D. G. E. Hall, Ithaca & London: Cornell University Press, 1976,pp.190-202.进而,笔者认为是时候超出单系继替的亲属关系理论来考察老挝社会的继替问题。老挝社会的亲属关系与以村落为单位的地方公共社会紧密相关,并由此构成了超亲属的社会关系网络,即地方情义共同体。这使得对老挝亲属关系的讨论既不能完全从谱系化的东方家族视角出发,也不能以西方个人主义视角来解释。

第二,就继替来说,虽然继替有时会以父系偏重的形式进行表征,但实际老挝社会的继替方式更为灵活。进而继替规则并不完全限于家庭关系,具体姻亲关系的缔结往往反向引发了继替行为较大程度的波动,并推动继替协商的展开。这一点与东亚社会不同。东亚社会的继替,如中国、日本等,主要以纵向社会关系为主,并以分家等方式形成主要的社会关联。(42)麻国庆讨论了日本社会的家与中国社会的家之不同,以及由此而来的分家差异,强调了“分家”在日本社会是一个名词而非动词。参见麻国庆:《家与中国社会结构》,北京:文物出版社,1999年,第178-210页。而在老挝,笔者认为与其说分家是财产继替的确认过程,毋宁说财产独立是分家的前提,笔者曾区分了家屋分裂与财产分割的不同过程。(43)苏世天:《家庭分合与地方互动:老挝老族的家屋生命》,《广西民族大学学报(哲学社会科学版)》2019年4期,第174-182页。财产在家庭关系确立中的重要地位使得在随后姻亲关系实际扩展前,地方共同体的公共关系就已经进入家庭生活中。

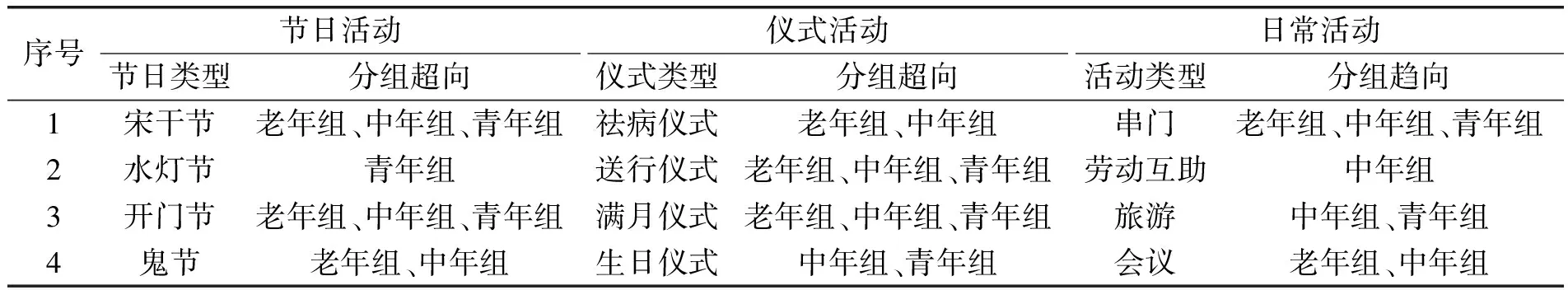

一方面,作为表达私密情感的基本方式,“匡哈格”首先是个人情感,表达一定的去伦理色彩的情感诉求,体现了施爱者的主体能动性,这种主体性充分表现在择偶中。无论是当代青年恋爱,还是老一辈的恋爱过程,私密的爱意味着一定范围内自由的选择,且不过分受性别限制。虽然仍有观点认为,父母对处于上学状态的子女,尤其是女孩会倾向于限制恋爱。但这更多的是限制一种向家庭发展的恋爱,而并非限制恋爱本身。很多父母在谈到学生时代的恋爱时,也满不在意地承认:“没关系,而且他们一般不会跟我们说。”另一方面,恋爱中私密的“匡哈格”又并非个体主义,而受年龄组的影响。在老挝,公共活动的集体组织形式,往往按年龄组的形式展开。虽然老挝的年龄组未有努尔人那般重要(44)埃文斯·普理查德:《努尔人:对尼罗河畔一个人群的生活方式和政治制度的描述》,褚建芳等译,北京:华夏出版社,2002年,第289-309页。,但其仍然为同龄群体提供了必要的空间与情景,表1展现了不同活动中主要年龄组的构成。尤其是在宋干节等节日活动中,按年龄来庆祝更为明显,这引导了青年男女获得更多情感表达的可能。

在择偶中,男女青年的接触契机十分重要。一般认为,通婚圈在城市化后的缩小是因为缺乏相识的契机(45)吴重庆:《孙村的路:后革命时代的人鬼神》,北京:法律出版社,2014年,第1-42页。,而特殊的场景则可以实现一种跨地域的做媒。从表1中可见,无论是节日、仪式还是日常活动,交往都很少在纵向关系中展开,爱情本身是在年龄组的影响下发展的。“匡哈格”私密性的双重面向表明,爱在向家庭关系发展之前就具有向公共关系转化的动力。

表1 年龄组影响下的族群交往表

最后,就友人之爱来说,“哈格”在友人关系中的使用成为公共化的重要过程,并反映在婚姻之中。一旦恋爱开始向家庭关系发展,“哈格”本身也卷入到更多样化的公共关系中。其中,代际内的“哈格”引导出一种关于“友爱”关系的表达。这种 “友爱”与私密关系中的“爱”同时出现,成为亲属关系建立与扩展的基础。尤其在姻亲关系的缔结中,以友人为主的“哈格”具有重要作用。

案例1:

D姐住在万象,但家乡在琅勃拉邦省的村子,今年25岁了。今年有来自同省的男人追求她,她觉得不错。但她说:“我需要多了解一下他的情况。”由于她来万象多年,不了解家乡其他区域的情况,就打电话给家里的哥哥,希望寻得更多的社会评价。她哥哥又打电话给他的“西奥”询问,他的“西奥”又打给其他朋友询问。最后,通过人际网络的不断扩展,最终D姐得到了男方良好的社会评价,才商量如何与双方父母见面。

我们看到,“哈格”本身作为一种重要的情感,融通了从个体到群体、从家庭到社区、从亲属到非亲属关系的三个面向。这三重融通组成了“哈格”的公共化路径,并使得亲密关系得以超出亲属关系的既有研究框架。在此基础上,社区共同体的情感纽带不仅以家庭为中心沿着亲属关系扩展,同时“哈格”的公共化也为从亲密关系的公共情感回归家庭提供了可能性。在这一过程中,亲密关系为这一公共情感的独立奠定了基础,进而在这个意义上我们才能认识一种老挝地方乡村的情义共同体。在下文,我们可以进一步考察基于亲密关系的公共情感如何反向协调亲属关系,并最终巩固家庭的情感纽带。

三、珍爱之人:“尼塞”与友人关系中的道德责任

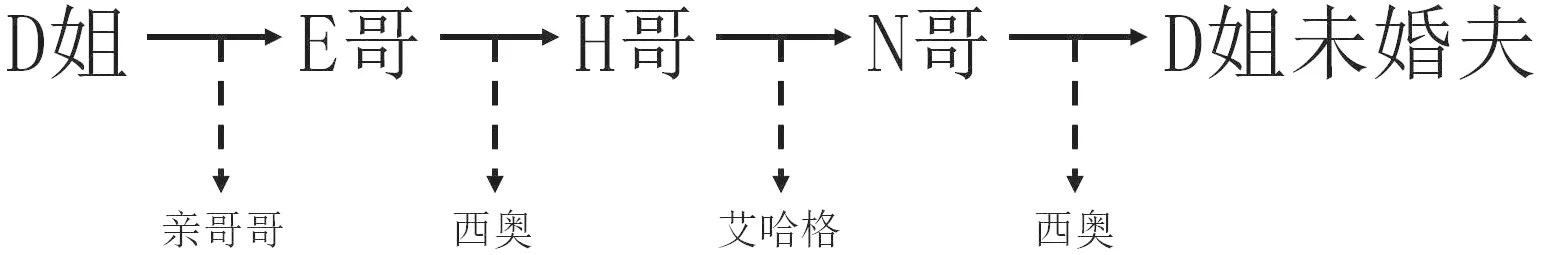

图1 D姐获取“尼塞”的关系推导图

整体而言,虽然“尼赛”与公共道义相关,但在日常生活中,“尼赛”却以情感(Emotion)的方式表达,即一种情感道义。这一过程首先表现在“哈格”融合了“私密之爱”与“友人之情”,其次这也为融亲属关系于普遍社会关系之中提供了通道。下文笔者将通过“尼赛”对亲属关系的具体影响,来详细描述这一过程。

首先,就“尼赛”对姻亲建立的影响来说,姻亲关系不仅基于夫妻间的“哈格”与双方血缘关系中的“哈格”,还基于乡村共同体公共性的“哈格”。“尼赛”在这一过程中贯穿始终,并发挥重要作用。

对“尼赛”的诉求是男女双方从恋爱到结婚的必要过程。如案例1,恋爱关系在向家庭关系转化时,首先就是寻求对象的社会评价,而这又以讨论“尼赛”为核心。友人关系既是“尼赛”产生的条件,也是获知“尼赛”的方式。图1展现了案例1中D姐追溯人际关系评价的具体过程。由图1可知,D姐通过一系列友人关系网络找到了位于其他村落熟悉结婚对象的人。这里,没有友人关系网络,就没有对“尼赛”的获知。在亲密关系网络的追溯中,亲属关系与友人关系通过共同的“哈格”联系在一起。同时,这种联系也因D姐哥哥本身具有良好的“尼赛”,才保证了其关系网的存在。正是友人关系介入下“尼赛”评价的建立,推动了D姐决心组建家庭。

我们看到,通婚圈的扩展与“尼赛”直接相关。一方面,正如前文对年龄组的论述,“尼赛”状态在年龄组关系中为择偶提供了机会,正面的“尼赛”有助于扩大通婚范围。另一方面,通婚过程中个体会主动选择通过“尼赛”判断来决定行动方向,进而友人关系网中的“尼赛”便有左右婚姻的效力。当然,并不是说诸如地域、阶级等因素对通婚无影响。相反,以“尼赛”为中心的行动,说明一种亲属与超亲属关系共同影响家庭建立的过程。这种超亲属关系为普遍乡村社会关系的介入提供了窗口,同时又通过“哈格”导向了一种融通的公共情感。(52)Rehbein详细介绍了当代老挝社会分化的状态,这一状态也影响了老挝的通婚范围。参见Boike Rehbei, Society in Contemporary Laos: Capitalism, Habitus, and Belief, New York: Routledge, 2017,pp.62-82.同时,以“哈格”为基础的情感表达,在融合社会诸种结构因素的同时,也提供了一种超越社会分化的可能性。

以“尼赛”为中心,友人的“哈格”与私密性的“哈格”结合为具体的行动导向。这种行动从友人网络的评价中提炼了对私密之爱的道义标准,使得情感道义超出了家庭伦理的范畴。

其次,就“尼赛”对家庭关系维持的影响来说,家庭的维系是经济、情感与行动整合后的结果,而“尼赛”则是评价这一整合状态的重要概念。“尼赛”的好坏涉及夫妻相处的具体问题,包括生计问题、夫妻情感问题与家暴等极端事件。

第一,就生计问题来说,家庭财产是夫妻关系建立的基础,财产问题和家庭的独立有着直接关系。(53)苏世天:《家庭分合与地方互动:老挝老族的家屋生命》,《广西民族大学学报(哲学社会科学版)》2019年第4期,第174-182页。虽然在确立关系前,双方就已对各自家庭财产情况做了考察,但在婚后,是否能够维持生计仍然十分重要。在老挝,由于乡村人口密度低,自然资源较为丰富,生存问题并不突出。但生存问题不等于贫困问题,贫困也反映在人的相对性和主观性上。(54)杨菊华:《后小康社会的贫困:领域、属性与未来展望》,《中共中央党校(国家行政学院)学报》2020年第1期,第111-119页。贫困家庭的实际经济状况并不一定直接影响家庭生活的质量,但对人提出了诸如勤劳、慷慨等道义要求。而人一旦没能满足这类要求,贫困就会成为一个实际矛盾,并转化为家庭中的情感纠葛。这里,“尼赛”仍是重点。一个勤劳的人,往往也被称为“尼赛迪”。而“性格好”的人即使出身贫穷,夫妻仍然不能嫌弃对方,否则会被作为道义批判的对象。

第二,就情感问题本身来说,情感沟通的不顺和移情别恋都会带来矛盾。一般来说,出轨仍是常见的情感矛盾形式,在乡村生活中比较常见。案例2展现了一个较为极端的案例,B哥不但在婚内有情人,且其出轨对象来自同村,这是较为严重的情况,进而最后以W姐一方搬出村落结束。即使十几年过去了,矛盾仍十分尖锐。笔者最开始向M姐询问其丈夫时,就被告知:“他已经死了!”接着则是众人的笑声。当然,情感不顺也是常见的形式,但往往不会带来严重的后果,除非一方因此出轨。

案例2:M妈与W妈

W妈和M妈本是同村人,M妈先嫁给B爸。随后,B爸又喜欢上了W妈,且两情相悦。这件事遭到W家庭的极力反对,但无效。最后,W无法再在村中居住,于是搬到了旁边的村子。目前,M仍住在本村,且负责照顾B爸的妈妈,其子女也大多在本村有房产。而W的孩子只居住在W爸爸的房里。

第三,就家庭生活中的行为问题来说,家暴往往直接导致家庭关系的破裂,甚至引发严重的社会后果。据2014年老挝国家统计局联合国际组织的调查,11.6%的女性在一生中遭受过肢体上的家暴,而这一数字较10年前明显升高。(55)Summary Report, A Study on Violence against Women in Lao PDR, Lao PDR: Lao National Survey on Women’s Health and Life Experiences, 2015,p.4.这一统计目前看来仍不完善,实际情况可能要复杂得多。

案例3:K姐的出走

K姐是从外地来的儿媳妇,其村并不远,与本村属同一区。2015年她嫁了过来,并一直生活到2019年。K姐老公比较能干,在村里人缘较好(被认为“尼赛”好),其父也是村里重要的政治人物之一。然而,K姐老公却有家暴倾向,在第二次打了K姐后,K姐出走万象。K姐在万象的朋友跟我说,K姐老公“尼赛”不好,因为他“打妻子”。

从案例3中可见,就家庭中的极端情况来说,对行为的惩罚通常仍然会以对“尼赛”的评价来表达。但在这里产生了一个微妙的变化:夫妻关系的行为失范与基于夫妻关系的公共行为失范之间,产生了一定的评价间隙。一方面因为家暴是一种极端情况,偶然性因素更大;另一方面,笔者也认为私密的“哈格”即使在公共化过程中仍然有其独立性。但与此同时,我们看到虽然“尼赛”在对行为的公共性评价中产生了一定程度的评价间隙,但融通这种间隙的努力一直存在。当K姐因为家暴而出走后,人的迁徙就涉及一种由夫妻关系向公共关系过渡的过程。K姐需要给自己回到万象的行为提供一个合理的公共道义解释,而这就需要对原本“尼赛”评价进行调整。我们看到,虽然本地对K姐丈夫“尼赛”的评价并未受此事件的严重影响,但在其他地方或者是在K姐自身的亲密关系网中,这种家庭暴力行为就被转换为一种对“尼赛”的否定评价。

在这里,女性在乡村中拥有更多的社会活动空间仍是关键。私密的“哈格”在向公共情感转化的过程中,社会道德并非仅仅加载于女性身体上,而是可以沿着女性的亲密关系网而形成对夫妻关系中“尼赛”的再协商,这与父权更为明显的东亚社会相异。尤其是在当代老挝社会,社会迁徙成本的下降和生计方式的改变,使得“尼赛”评价在夫妻关系维系方面更具协商性。

综上所述,友人关系与姻亲关系既相互独立又相互影响。但传统人类学习惯于在亲属关系范畴内界定姻亲关系互动,进而友人关系只是外部因素或衍生影响,公共道义是家庭伦理扩展的结果。尤其就中国来说,这一认知构成了儒家社会“等差”之爱的重点(56)姚中秋:《中国社会主义之文明自觉》。转引自甘阳、肖滨、陈少明,等:《儒学与社会主义》,《开放时代》2016年第1期,第10-80页;亦可见翟学伟:《人情、面子与权力的再生产——情理社会中的社会交换方式》,《社会学研究》2004年第5期,第48-57页。,也是推己及人的“差序社会”(57)费孝通:《乡土中国》,上海:上海人民出版社,2007年,第23-29页。的特点。但就老挝来说,“尼赛”为公共评价与家庭情感的互转建立了桥梁,公共道义规范通过亲密关系的公共情感反向对家庭的建立、维系及其分裂起到重要作用。正是在这一过程中,地方情义共同体才最终得以形成。

从情义共同体的角度看,道义与情感的关系既非包含也非对立。“尼赛”既不是家庭伦理扩展的结果,也不是与家庭伦理对立的公共规范,而是两者相互作用的过程。这一过程双向协调着亲属关系与公共关系之间的界限,既体现亲密关系超越亲属关系局限的视角,也具体展现友人关系引导经济、情感与行动相互协调的过程。下文,笔者将以姻亲缔结中具体的仪式活动为例,详细考察亲密关系如何通过具体的协商互动来实现社会关系的再生产,进而形塑一种地方的情义共同体。

四、情义共同体:亲密仪式中的情义协商与关系生产

前文分别介绍了友人与公共情感和公共道义间的联系:一方面,通过友人的“哈格”,私密情感与公共情感实现了互转;另一方面,通过友人介入下的“尼赛”,道义本身在展现公共属性的同时又回归了家庭。进而我们看到,友人关系既把一种私密的情感公共化,又把这种看似公共的道义规则融合于亲属关系之中。在友人所代表的亲密关系的一收一放之间,一种协调地方社会关系再生产的情义共同体随之出现。

从情义共同体的视角来看,社会关系的再生产在乡村并非亲属关系结构的简单扩展,也并非与亲属关系的内在互动毫无关联,而是多重关系节点互动的结果。在此意义上,它具有现代社会关系网络的特征,可以适应各种社会关系的变化。(58)Bruno Latour, Science in Action: How to Follow Scientists and Engineers through Society, Great Britain: Harvard University Press,1987,p.180.进而,对情义共同体的考察需要进一步探究具体活动中人的互动过程。笔者在下文将通过描述友人在亲密关系缔结中的具体行动,来更深入地展现友人如何推动亲属关系向地方情义共同体发展。笔者将以姻亲缔结为例,通过展现亲密关系再生产中具有重要作用的仪式运作,来考察友人的具体参与过程。这一过程包括三个方面,即参与身份、参与活动与具体协商互动。

表2 友人关系侧重变化图

从以上仪式来看,友人参与了家庭建立的全过程中。这里友人关系并不是随意出现的,其往往伴随着仪式进程的变化而有相应的侧重。表2展现了仪式进程与友人关系侧重的变化过程。从图中可知,彩礼仪式中的友人一般为未婚妻所在村落中的友人以及公公婆婆的友人。而在婚礼仪式中,除未婚妻所在村落的友人外,新郎的友人开始增多。最后,在婚礼仪式结束后的回亲仪式中,友人关系向男方所在村子的友人范围倾斜,而女方无论是亲属还是朋友都比较少。

表3 友人参与的婚礼仪式物品制备

当然,除依据夫妻二人而展开的亲密关系网络外,实际友人关系还具有一纵一横两个特点。纵向表现为,友人关系并不是完全按照姻亲关系划分的,而会按照年龄组的方式细分为新郎的友人和新郎父亲或母亲的友人。横向表现为,友人关系包含不同特征的人群,他们除了可以按照传统地缘、业缘、学缘、教缘等特征分类外,还包括由庇护关系而来的友人网络,以及更为开放式的公共人际关系网。

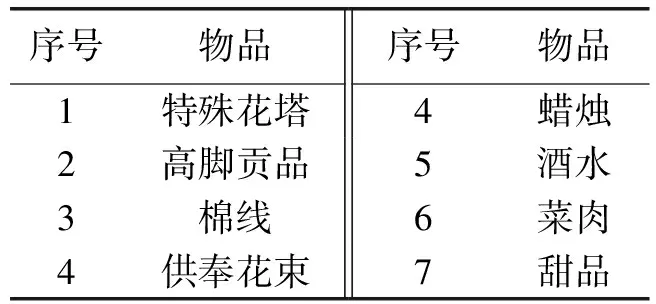

其次,就婚礼具体仪式过程来说,友人不但参与仪式,还是仪式活动中必不可少的组成部分。这主要体现在仪式准备、仪式展演与仪式共食三个方面。

第一,在仪式准备阶段,需要大量友人参与。一方面是因为仪式中很多器物需要手工准备,另一方面也因为要为仪式最后阶段的共食活动做准备。就前者来说,尤其是在乡村地区,大部分的仪式物品均是自行制作,很少从市场购买。表3展示了婚礼仪式所需要的基本物品。当然,随着城市化和商品化的发展,确有很多物品开始从市场购买,但参与者仍要准备一些传统物品,因为这也是友人参与仪式的重要责任。

第三,在婚礼仪式结束后,共食活动一般以友人的参与为主,此时是仪式中最为热闹的环节。有关共食在仪式活动中的重要性已有讨论(61)西敏司介绍过有关共食的研究,参见西敏司:《甜与权力——糖在近代历史上的地位》,王超、朱建刚译,北京:商务印书馆,2010年,第197-200页。当下研究更加注重食物分享、分配以及其中的价值问题,参见Kathleen Barlow, “Sharing Food, Sharing Values: Mothering and Empathy in Murik Society,”Ethos,vol.38,no.4, 2010,pp.339-353.,共食不仅是仪式的一部分,还在当代社会变迁中为多种协调社会关系的策略提供实践的情景(62)苏世天:《“弄”与“丢”:粤北排瑶“米”的饮食实践与族群认同,社会主义制度下的中国饮食文化与日常生活》,《日本国立民族学博物馆调查报告》2018年总第144期,第89-115页。。

最后,友人的参与构成了仪式表演的重要组成部分,而这种仪式表演同时也是一种道义协商的过程。仪式中的友人关系不是一种被动的过程,其关系并不是既定道义规范形塑的必然结果,而是处在协商中。这种协商一方面依托情感的道义化而来,“哈格”为一种协商性创造了条件。另一方面,道义并不是伦理规则本身,而是一种应用规则的具体实践,进而在参与和行动中展现实际技巧,就成为塑造结果的重要方面。

案例5:E哥的彩礼博弈

E哥是一个性格开朗的人,且很会“说话”。E哥表示,彩礼的协商对每个人来说都不一样。他在跟岳父讲彩礼的时候,请了他最好的朋友D哥。他们一开始并不说彩礼,而是聊“事情”。当跟岳父聊得很好的时候,岳父自然就会降低彩礼标准。“你需要会说话,而且你的朋友也要会,然后你就可以少出点”。

案例5其实并不是送彩礼仪式本身,而是仪式之前的协商过程,但它也是彩礼仪式的组成部分。当双方父母先见过儿媳或女婿后,也即在案例1之后,男方才能打探彩礼的多少。一般男方会找一个合适的时间跟朋友一起去女方家,跟女方父母询问彩礼。此过程具有很强的互动性,彩礼是可以“讲价”的。

“讲价”行为确立的不仅是经济问题,还是一种感受“哈格”的过程。在案例5中,友人在“讲价”中的作用并不亚于作为女婿的E哥本人。E哥具体的协商策略首先是,在其与老丈人及其家庭亲属不相识的情况下,通过创造出一种“哈格”之情,来淡化交换关系中实际的财产计算。这里“哈格”是核心,而作为“珍爱之人”,E哥的挚友D哥同样对创造“哈格”起到至关重要的作用。我们不能仅把“哈格”理解为是一种私密关系中的爱或家庭亲属关系中的情,而必须结合上文对“哈格”的理解才能明白作为挚友的“西奥”出现的重要性。这种“哈格”是包含友人在内的一种公共情感生产方式,是亲密关系的情感表达过程。

与此同时,“哈格”是在具体仪式情景中创造的。通过以彩礼为契机的协商,彩礼成为以现实技巧来实际表演“尼赛”的过程。虽然通过案例1可推测,在见面前E哥的丈人应该已经知道了E哥的“尼赛”评价,但“尼赛”仍然需要被重新表演出来。这种“尼赛”的表演同样离不开友人,这也是D哥存在的原因。故而我们看到,无论是仪式前的“尼赛”评价,还是仪式中的“尼赛”表演,均离不开友人的协助。况且如果E哥不是一个能说会道的人,此时这位陪同的挚友就十分重要,在他的帮助下所建立起来的仪式的“哈格”之情,也可以被认为是对这个未来女婿“尼赛”的积极性评价。

在这一过程中,“尼赛”既是描述作为结果的个体性的特征,即“他们说他是好人”;同时,这也是形成“尼赛”的原因和动力,即“我想看看他到底如何好”。这种既为结果又为原因的双重性质,保证了“尼赛”并非仅为一种与个体对立的社会关系状态。如上文所述,“尼赛”并不脱离于家庭与亲属关系之外,它是其中的组成部分。故而,友人参与下的彩礼协商,在“哈格”与“尼赛”的互转中,展现了亲密关系融合亲属关系的再生产过程。当然,本文仅以姻亲关系中的仪式为例,实际友人还介入其他涉及亲属关系的仪式中,并发挥矛盾协调的作用。

当然,本文介绍的这种亲密关系中的协商并非老挝特有,在中国社会同样存在。中国亲密关系的实践主要在以家庭为中心的过日子中体现并在家庭政治中展现不同的情感纠葛。(63)吴飞:《浮生取义:对华北某县自杀现象的文化解读》,北京:中国人民大学出版社,2009年,第32-38页。但对于老挝来说,这种道义的情感回归以及基于情感的道义化,具有特殊的表现形式。这种表现形式以具体仪式协商为情境,而展现依托友人网络的共同体特征。进而与中国社会不同,道义及“过日子”中的道义悖论,具有更大的灵活协调性。其原因在于,道义协商并非仅能以家庭和血缘亲属关系展开,道义也可以向一种友人的“哈格”转换。笔者认为,即使在中国也存在一种包含非亲属关系的派系政治(64)谭同学:《差序格局、文化亲密与群体边界——渡桥镇“官场”的人类学分析》,《学术界》2019年第9期,第87-94页。,但其“圈子”与庇护政治(65)Lucien M. Hanks,“The Thai social order as entourage and circle,”In William Skinner and Thomas Kirsch ,eds., Change and Persistence in Thai Society, UK: Cornell University Press, 1975,pp.197-218.的行动差异,仍然可以追溯到两个社会亲密关系的社会网络构成的差异上。当然,友人关系介入下的亲密关系并非意味着道义悖论的消失。有关其他道义悖论、矛盾产生及其协商的情况,并不能在本文详细讨论。(66)Stephanie Stobbe, Conflict Resolution and Peacebuilding in Laos: Perspective for Today’s World, New Yerk: Routledge, 2015.

综上所述,友人是社会关系网络的重要节点,是构成情义共同体互动的重要基础。友人的参与身份贯穿了以亲属关系再生产为核心的仪式活动的全过程,并随着仪式过程的不同而变化,不同的友人参与了仪式中不同的活动。但这种参与的规范并不完全依附于亲属关系的固有结构,而是取决于具体行动者的协商能力。换句话说,地方情义共同体的存在并不意味着友人关系可以确保亲属关系再生产的稳定,同样也不能确保每一次的社会互动均有效。友人参与协商过程体现在:一方面,依托以友人为中心的亲密关系互动,地方社会搭建了一种超亲属关系结构的共同体关系,即一种情义共同体;另一方面,地方情义共同体也为个体行动者提供了扩展社会关系的有效网络。

五、结论

本文以友人关系为重点,论述了一种包含亲属关系与非亲属关系在内的亲密关系在老挝乡村社会中的重要性。一方面,亲属关系的建立需要对一种从情感出发的道义规范进行确认,这既是从恋爱到进入家庭的必要过程,也是“哈格”之爱公共化的过程。在这一过程中,亲属关系的再生产就具有了公共性基础,并转化为具有公共道义规范性质的“尼塞”评价。另一方面,公共化的道义评价又以“哈格”为中心向家庭回归,这一过程为友人进一步介入亲属关系互动提供了机会。

通过详细论述从友人到亲密关系的转化过程,本文提出情义共同体来解释老挝乡村共同体中社会关系的再生产过程。从情义共同体的视角出发,亲密关系不但是亲属关系向社会总体关系扩展的重要基础,同时也是包含亲属关系在内的社会关系互动的重要关系节点。依托亲密关系实现的情感与道义的相互转换,地方情义共同体为具体社会关系再生产的互动提供了参照网络。

从情义共同体的角度考察亲密关系在老挝乡村的实践,可以进一步理清亲密关系如何在后亲属研究时代衔接传统亲属关系再生产与整体社会关系再生产。在此意义上,亲密关系实际上是一种实践中的关系,并为社会关系的变化提供了包容性。尤其在对东南亚传统乡村共同体的研究中,情义共同体为理解东南亚乡村共同体提供了超亲属关系范畴的理论基础,同时又吸纳了亲属关系研究对地方共同体的重要价值。地方情义共同体实际成为一种地方人际互动的内生网络,并允许地方社会关系的进一步变化。尤其在当代,随着后发国家现代化进程的推进,东南亚乡村的社会关系经历着快速的变革。但不可否认的是,东南亚乡村社会仍然具有一定的“韧性”,并成为构建地方共同体的重要基础。在这个意义上,情义共同体为理解这种变化中的共同体精神维系提供了理论视角。