闽语中来自*m.r-和*ŋ.r-的来母字*

2022-09-21秋谷裕幸野原将挥

秋谷裕幸 野原将挥

一、引 言

闽语中来母的表现比较特殊,除了流音[l]以外,还有[s]等擦音、[d]或[t]等塞音的表现。比如,闽北区镇前方言“来”读作[lœ2]、“六”读作[ɬu6]、“鲤”读作[ty5]。

罗杰瑞(2005)根据原始苗瑶语和原始侗台语中汉语借词的拟音推测读擦音声母的来母字追溯到早期汉语中包括清塞音的复辅音,读流音或塞音声母的来母字则追溯到浊音作为第一个成分的复辅音。比如“箩”闽北区建阳方言读作[sue2],原始侗台语的声母拟音是*kl-;“辣”建阳方言读作[lue8],原始苗瑶语的声母拟音是*mbdʐ-。

后来Norman(2014)11-12专门关注源自共同闽语*d声母的“懒”“鲤”和“鹿”,并指出这3个字在原始侗台语里的读音分别是*granc[1]、*mbləia/c和*glɔkd,都含有复辅音声母。[2]

Ostapirat(2011)13则研究“辣”“鲤”“蓝靛”“笠”和“犁”在汉语上古音以及原始侗台语、原始苗瑶语当中的早期声母读音。原始侗台语和原始苗瑶语保存着比较复杂的声母读音。比如“笠”的原始苗瑶语声母是*k-r-,原始台语的声母则为*kl-。由于来母“立”用于溪母“泣”的声符,“笠”在上古音中具有*kr-之类的声母是有可能的,可参看梅祖麟、罗杰瑞(1971)101。Baxter和Sagart(2014a)163根据原始闽语的*lh-声母和原始台语的*klɤp D,把“笠”的上古音拟做了*k.rəp。

Ostapirat(2011)15还注意到了早期上古音[3]和原始闽语之间这样的对应关系。[4]例字由笔者补充。

Ostapirat(2011)大概是在没有参照罗杰瑞教授两篇文章的情况下独立进行的研究。尽管如此,该文所提出这个语音对应可视为对罗杰瑞教授大作观点的进一步扩展。笔者认为Ostapirat(2011)的观点可以接受并有深入研究的价值。

本文以“懒”“辣”“鲤”“蠣”“鹿”以及{鸡虱}义词为例,验证早期上古音*m.r->原始闽语*nd-(Norman’s *-d)及早期上古音*ŋ.r->原始闽语*nd-(Norman’s *-d)的语音对应和语音演变。[6]

本文中上古音参考了Baxter和Sagart(2014a,2014b)。中古音是Baxter和Sagart(2014a)里的转写系统。他们构拟上古音时利用了原始闽语以及苗瑶语等语言中的早期汉语借词。所以,本文所要研究“懒”“辣”“鲤”“蠣”“鹿”等字的上古音声母已经都构拟了鼻音成分。原始闽语笔者是在Norman(1973,1974,1981)的基础上进行修订的系统。[7]原始闽南区方言根据Kwok(2018),原始闽东区方言根据秋谷裕幸(2018,2020),原始闽北区方言根据秋谷裕幸(未刊稿2)的1.9小节。现代闽语方言主要使用了11个点的材料。厦门和永福方言代表闽南区,仙游方言代表莆仙区,古田和咸村方言代表闽东区,镇前、崇安和峡阳方言代表闽北区,盖竹方言代表闽中区,顺昌和光泽方言代表邵将区。本文用{ }表示意义,而“”如“篓”“粟”表示实际的词语。除了其他学者所构拟原始音系的音标以外,国际音标中的送气符号一律在右上角用“h”表示。音标后面的“声!、韵!、调!”分别表示声母、韵母、声调(调类)不符合语音对应规律。

二、原始闽语的舌叶塞音声母

在进入正题之前有必要介绍秋谷裕幸(未刊稿1)所构拟原始闽语的舌叶塞音声母。Norman(1973,1974)所构拟原始闽语当中共有49个声母。“-”表示弱化声母。

秋谷裕幸(未刊稿1)在Norman(1973,1974)的基础上构拟了另外一系列原始闽语声母即舌叶塞音声母。另外,该文还指出Norman(1974)的*tsˇ系声母可以改成舌叶塞擦音和擦音。由于秋谷裕幸(2011)给所谓“来母S声”现象构拟了原始闽语*r和*r。,所以笔者目前制定的原始闽语声母系统方案如下,共有58个声母。舌叶塞音用上标“r”来表示。[8]送气成分用了上标的“h”,清鼻音流音则用“m。”之类加小圆圈的音标。

舌叶塞音主要根据邵将区塞擦音、其他闽语塞音的语音对应构拟。以下举出3个较为典型的例子。

厦门方言和永福方言的[]来自原始闽南区方言*e,即洪音。关于仙游、古田和咸村方言里的声母[n]和镇前方言里的送气塞音[tʰ],参看秋谷裕幸(未刊稿1)的3.1小节。

此处厦门方言[uaʔ]和永福方言[ua]来自早期的*yaʔ。咸村方言的[it]韵与闽东区其他方言的韵母不对应。关于这个问题,参看秋谷裕幸(2018)588。古田方言的[tʰiak7]才是能够代表闽东区方言的正规读音。原始闽东区方言的读音可以拟作*tʰiat7。崇安方言的[huai7]是[hyai7]的变体。关于“獭”的上古音,参看下文第三部分第 (四)节。

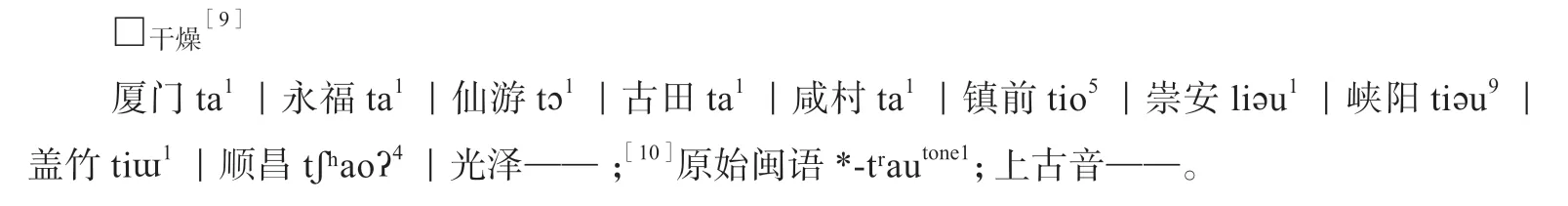

舌叶塞音对后面的元音会起到几种不同的作用。其中最重要的是促使后面的*ɑ变成*iɑ,*a变成*ia。前者发生在除邵将区方言以外的所有闽语方言,以上以“獭”为例。后者则发生在除邵将区方言以外所有闽语西部方言,以上以“脚后跟”和“□干燥”为例。

比如,以*a为主要元音的原始闽语*au在东部闽语中变成*a。莆仙区仙游方言的[ɔ]是*a的进一步发展,而在西部闽语中一般保持着*au的音值。举一例如下:

盖竹方言的[o]当来自早期的*au。关于原始闽语的*au,参看Norman(1981)44。

由于“□干燥”的原始声母是舌叶塞音*-tʳ,所以在西部闽语中增生出介音*i而变成了*iau。镇前[io]、崇安[iəu]、峡阳[iəu]、盖竹[iɯ]都来自*iau。

我们研究“懒”“鲤”等字的原始闽语声母时,舌叶塞音的构拟具有重大意义。

三、“懒”“辣”以及“濑”——剌声字

“懒”和“辣”都以“剌”为声符。本章讨论这两个字以及另外一个剌声字“濑”。

(一) 闽语的“懒”

崇安方言的[luaiŋ5]当为*lyaiŋ5的进一步发展。邵将区光泽方言的[lan3]显然是外来读音,顺昌方言的[tʃʰaŋʔ4]才能代表邵将区的固有读音。顺昌方言塞擦音、其他闽语塞音及其进一步发展这种语音对应很清楚地说明“懒”的原始闽语声母是舌叶塞音。闽北区方言的调类对应则表示“懒”的原始声母是弱化浊声母,原始调类则为*tone2。“懒”的声母和调类可以跟“厚”比较:

“懒”的原始闽南区方言的韵母可以拟作*ua,原始闽东区方言的韵母则为*ian。原始闽北区方言的韵母可以拟作*yaiŋ。以上的读音均与原始闽语的*iɑn韵(Norman 1981)63-64对应。闽中区盖竹方言[tɯŋ4]的韵母来历目前还不太清楚,不过,也可以与原始闽语*iɑn对应。比如“线”的原始闽语韵母是*iɑn,盖竹方言读作[sɯŋ5]。

根据Branner(2000)94,龙岩市万安镇松洋方言{懒惰}说[tsəŋʔ8],连城县赖源镇下村方言说[tsɒʔ8],均为“懒”。[14]拼tʃ组声母时,顺昌方言的[aŋ]韵也可以与早期的细音韵母对应。比如“正~月”顺昌读作[tʃaŋ1],闽北区峡阳方言则读细音[tsiaŋ1]。后者才代表早期韵母。不过,松洋方言的[əŋ]韵和下村方言的[ɒ]韵一般与早期的洪音韵母对应。具体的例子参看Branner(2000)。[15]所以,顺昌方言的“懒”[tʃʰaŋʔ4]应该也来自洪音。

邵将区洪音、其他闽语细音这种语音也见于“獭”,参看上文第二部分。试比较:

总之,“懒”的原始闽语形式可以拟作*-dʳɑntone2。除邵将区方言以外的闽语方言中,以舌叶塞音*-dʳ为条件发生了*-dʳɑntone2>*-diɑntone2。邵将区顺昌方言以及松洋、下村方言中,*-dʳ先变成*-dʒ然后再变成了[tʃʰ]和[ts]。

Ostapirat(2011)13所提出“懒”早期上古音*ŋ.r->原始闽语*nd-的假设,笔者认为可以改成早期上古音*ŋ.r->原始闽语*-dʳ-。具体的演变过程当为*ŋ.r->*ŋɡr->*ndr->*-dʳ-。舌叶塞音的发音部位显然代表了上古*r的发音部位。[16]

(二) 闽语的“辣”

辣[17]

厦门luaʔ8|永福lua6单字音|仙游lua8|古田lak8|咸村lat8|镇前la3韵!调!|崇安——[18]|

峡阳luai1|盖竹lua4单字音|顺昌laʔ8韵!|光泽lai6韵!;原始闽语*lɑttone4|上古音*mə.rˤat (~ C.rˤat ?)。

闽语方言中“辣”的韵母往往不合乎对应规律。合乎对应规律的读音是镇前方言lua5、顺昌方言luaɛʔ8、光泽方言lɔi6。

值得注意的是个别闽语方言中“辣”的声母读作塞音[t]。

1. 闽东区福安方言

Diccionario Español=Chino,Dialecto de Fu-an《班华字典—福安方言》的第787页除了记录了与原始闽语*lɑttone4对应的lɑt8/lat8[19]以外还记录了tiɑt8/tiat8。[20]该词典里的iɑt韵起码还有两个字:“□溅”chiɑt7/tʃiat7和“用肩扛”kiɑt8/kiat8。“□溅”是原始闽语*iɑt的例字之一(Norman 1981)63-64,可见“辣”tiɑt8/tiat8与原始闽语*iɑt对应。

2. 闽东区庆元江根方言

据徐丽丽(2020)137,江根方言中“辣”读作[tiaʔ8]。她还注意到江根方言中“獭”也读细音[tʰiaʔ7],而这两个字都是中古曷韵字。

3. 闽北区寿宁平溪方言

据徐丽丽(2020)188,平溪方言中“辣”读作[tyə2]。读[yə]的还有:纸tʃyə3|寄kyə2|徛站立kyə8|蚁ŋyə8|舌tʃyə8|月ŋyə8。除了“月”以外,均与原始闽北区方言的*yai韵对应。该方言中读2调即阳平甲的入声字不多。但我们注意到“药”[yə2]和“学”[u2]的调类均为2调。这两个字在崇安方言当中都带有浊音声母,“药”读作[jyoʔ8]、“学”读作[wuʔ8]。崇安方言中[j]和[w]均与[ʔ]声母构成音位对立。总之,从现有的材料来看,平溪方言的“辣”[tyə2]能够追溯到原始闽北区方言*dyaiʔ8。原始闽北区*d-与原始闽语的浊弱化声母*-d-对应,原始闽北区的*yaiʔ则与原始闽语的*iɑt对应。

综上所述,原始闽语中“辣”除了*lɑttone4以外还有*-diɑttone4。笔者认为代表最早期读音的应该是*-diɑttone4,因为其他方言中声母为塞音的“辣”字读音很罕见,且浊弱化声母*-d-是闽语独特的声母。我们也可以关注闽东区寿宁方言中的“辣”字读音[liaʔ8]。试比较:

寿宁方言的[liaʔ8]可以理解为[tiaʔ8]的声母受到外方言影响的读音。早期寿宁方言中“辣”应该读作*tiaʔ8,与江根方言一致。闽南区三乡方言中“鹿”字的读音也是同样性质的读音。参看下文第六部分第(一)节。

根据现代闽语方言的材料,“辣”的读音只能追溯到原始闽语*-diɑttone4,因为这个原始形式不能参考邵将区方言的材料。我们不妨尝试与上古音和原始苗瑶语之间的比较。

根据这个比较,我们有理由推测“X”为*-dʳɑttone4。

Ostapirat(2011)10给北部台语中表示{辣}的词构拟了*draːt,十分接近原始闽语的*-dʳɑttone4。*draːt的*dr-源自原始台语的*m.r-,与原始苗瑶语*m.r-一致。

(三) 闽语的“濑”

濑

厦门lua6arapidonariver|永福lua2水中浅滩|仙游——|古田lai5水流较急、较浅的地方|咸 村——[23]|镇前ɬua6河流的浅滩|崇安ɕyai6水流很急的地方|峡阳suai6□ie6~:水流很急的地方|盖竹——|顺昌——|光泽——;原始闽语*r。ɑitone3|上古音*C.rˤa[t]-s。

在东部闽语中*r。ɑitone3先变成*l。uɑitone3,然后在闽南区方言中变成了*lua6,在闽东区方言中则变成*luɑi5,然后以t组和ts组声母为条件脱落了介音*u。在闽北区方言中*r。ɑitone3经过*ʒɑitone3变成了*ʃuai6。请注意,崇安方言[ɕyai6]中介音[y]的前舌特征是后起的。

根据蒙元耀(2010)243-244,壮语也用“濑”表示{浅水滩},读作[raːi5]。该书还指出[r]的音值与上古音对应。不知[raːi5]能追溯到什么样的早期读音。单数调5调与原始闽语的清音*r。一脉相承。

(四) 剌声字的上古音

以上讨论的“懒”“辣”“濑”以及“獭”都是由“剌”得声的。[24]“剌”本是会意字。《说文》:“戾也。从束从刀。刀者,剌之也。卢达切。”“剌”声的谐声关系较为复杂,如表1所示:

表1 “剌”声的谐声关系

虽然“剌”声字不入韵,但是它们的中古音都表示上古月部*-at(-s)和元部*-an的来源。[25]

除了“獭”之外,其他字的声母都是中古来母。为了说明中古透母,上古音学者一般给“獭”的上古声母拟作清流音声母,如:*r。ˤ->th-。《广韵》里“獭”字有两种反切,“他达切”和“他鎋切”。《经典释文·卷五·鸳鸯》则为“敕轄反,又他末反”。“他达切”和“他末反”属于中古一等韵曷韵,“他鎋切”和“敕轄反”则属二等鎋韵。因此Baxter和Sagart(2014b)107给“獭”字构拟了两种上古音,*[r。]ˤat>that和*[m-r。]ˤat>thaet。二等韵的读音表示它的上古声母为复辅音*C.r。-。不然,我们无法理解“獭”变为中古二等韵的理由。

“剌”字在金文中可表{烈},如《㝬簋》:“朕皇文剌(烈)且(祖)考。”(《集成》4317)值得注意的是:在各种文献中“剌”声字与“萬”声字之间关系密切。在传世文献中“赖”往往作“厲”,如《左传·昭公四年》“遂灭赖”,《公羊传》和《穀梁传》均作“厲”。“厲”由“萬”(*m-)得声。另外,《说文》也给“蠇”字加注为“从虫萬声。读若赖”。[26]关于“读若赖”,参看下文第五部分第(三)节。

在出土文献中也有与此相似的通假例,如:

(1) 剌(厲)鬼。(睡虎地秦简《日书》甲本27背壹/140反壹)

《左传·昭公七年》将“剌鬼”作“厲鬼”。[27]可见,“剌”声字跟“萬”(*m-)得声的“厲”有通假关系。

此外,我们可以关注上古汉语中的词族。藤堂明保(1964)550-552共建立了223组词族。其中词族148是基本义为{切断之处(切れめ)}或{用力加刺激(はげしい刺激を与える)}的词族,其语音类型为LAT/LAD,是一个属于上古月部和祭部的词族。这个词族一共包括10个词:“列”“裂”“烈”“剌”“瘌·辣”“濑”“厲”“勵”“癘”“癩”。藤堂明保(1964)的词族框架和语义难免带有牵强附会之处,[28]但是“剌”声字和“厲”都含有{用力加刺激}之意,这一点还是值得我们参考的。

在此做个小结。

“辣”字本身在文献上没有双唇鼻音的迹象出现,但是与“辣”有谐声关系的“剌”和“赖”等字都显示出双唇鼻音的痕迹。当然,这些零散的证据并不能作为给“辣”构拟*m.r-的直接书证。

除了谐声关系以外,“懒”字也没有足够的证据构拟其声母。Ostapirat(2011)13通过侗台语和苗瑶语之间的比较给“懒”的早期上古声母构拟了*ŋ.r-。这个拟音与文献上“赖”与*m声母字之间的接触难以兼容。以“赖”为声符的“濑”字也表现出很明显的双唇鼻音。请看下文第五部分第(二)节的例(9)。所以,本文推测“懒”字是个后起字,[29]是在上古音中*m.r-和*ŋ.r-合流之后才出现的字。笔者的推测如下:出现“懒”这个汉字之前已经存在声母为*ŋ.r-的{懒惰}义词,后来,它发生了*ŋ.r-> *ŋɡr->*ndr->*r-(后期上古音)的声母演变。声母为*ndr-或*r-的阶段才产生“懒”这 个字。[30]

四、“鲤”及“狸”“裏”——里声字

“鲤”以“里”为声符。本章讨论这个字及另外两个里声字“狸”和“裏”。

(一) 闽语的“鲤”

鲤

厦门tai6~鱼:asortoflargefish|永福li3~鱼,声!韵!调!|仙游li3~鱼,声!韵!调!|古田li3~鱼,声!韵!调!|咸村lei3~鱼,声!韵!调!|镇前ty5单说|崇安lɜi5~鱼|峡阳tue-53~鱼|盖竹ti4单说|顺昌tʰeʔ4~鱼|光泽li3~鱼,声!韵!;原始闽语*-diəitone2|上古音*mə-rəʔ。

永福、仙游、古田、咸村和光泽方言的读音都是外来读音,即郭必之(2022)69所说的类型甲。峡阳方言的[tue-53]来自早期的*ti-53。演变过程是*ti>*tɪi>*təi>*toi>*toe>tue。参看秋谷裕幸(未刊稿2)的3.2.1.1小节。镇前[t]声母5调、崇安[l]声母5调的对应可追溯到弱化浊声母*-d-、原始调类*tone2。“鲤”的韵母对应不包括在Norman(1981)所构拟原始闽语韵母系统内,本文暂且把它拟作*iəi。[31]

*iəi在东部闽语中脱落介音*i与*əi合并后变成了[ai]。西部闽语里的读音较为复杂。*iəi在原始闽北区方言中似乎变成了*ɨ。镇前、松溪方言中*ɨ变成*y,其他方言中则变成*i。顺昌方言的e/eʔ来自早期的*ie/*ieʔ。*iəi可以解释这个音值,即*iəi>*ie。

总之,“鲤”的原始闽语形式大致上可以拟作*-diəitone2。

“懒”和“辣”的原始闽语声母都是舌叶音声母*-dʳ。不过,我们根据闽语内部证据“鲤”的原始闽语声母只能拟作舌尖塞音*-d-。

在此,我们不妨观察外部证据。吴语处衢片江山、常山和遂昌方言中“懒”和“鲤”的声母不读流音[l]而读浊塞擦音。试比较:

江山、遂昌方言中“懒”字塞擦音的读音与顺昌方言以及松洋、下村方言一致,细音韵母则与除邵将片以外闽语相同。这似乎表示吴语处衢片“懒”字的读音与闽语共享同一个来源。“鲤”在江山、常山方言中也有塞擦音的声母读音,情况与“懒”字相近。

如果参考这些外部证据,我们就可以推测“鲤”的原始闽语*-diəitone2来自更早期的*-dʳiəitone2。顺昌方言的[tʰ]也许是以*iəi为条件的音值。

“鲤”的原始苗瑶语声母是*m.r-。(Ostapirat 2011)10[32]除了“辣”以外,我们还可以把“鲤”作为苗瑶语*m.r-、原始闽语*-dʳ-的对应例。关于侗台语里的“鲤”的读音,将在下文第七部分进行讨论。

(二) 闽语的“狸”

狸

厦门——|永福li2~猫:狐狸,韵!|仙游li2狐~,韵!|古田——|咸村lEi2狐~,韵!|镇前 ɬœ2猫~:野猫|崇安ɕie2猫~:野猫|峡阳sɛ2猫~:野猫|盖竹ʃæ2猫子~:豹猫|顺昌ʃɛ5猫~:野猫|光泽li-4狐~,韵!;原始闽语*rəitone1|上古音*p.rə。

闽南区方言可以参考漳州方言中“狸”字读音。该方言中{a sort of wild animal like a fox}说“狸猫”[lai2ba2]。[lai2]可以和西部闽语中“狸”字读音对应。试比较:

由于东部闽语和西部闽语都有分布,所以“狸”可以构拟原始闽语形式,当为*rəitone1。

(三) 闽语的“裏”

裏里面

厦门lai6~面|永福lai6~面|仙游li6~□li-52,韵!|古田——[33]|咸村——[34]|镇前——[35]|崇安——[36]|峡阳nue-53~底,声!|盖竹——[37]|顺昌——[38]|光泽lɐi6~底,声!;原始闽语*r[ə]itone2| 上古音*m.rəʔ。

“裏”字的声母闽语一般都读作流音[l]。

此处我们要关注的是邵将区泰宁方言的读音。该方言{裏面}说“裏边”[ʃɔi3pan0]。[ʃɔi3]可以和闽南区厦门、永福方言的[lai6]构成语音对应。试比较:

由于东部闽语和西部闽语都有分布,所以“裏里面”可以构拟原始闽语形式。但能够区分原始闽语*əi和*iəi的镇前方言已经不用“裏里面”,所以我们无法决定它的原始韵母。本文暂且把“裏里面”的原始闽语形式标作*r[ə]itone2。

(四) 里声字的上古音

以上所讨论“鲤”以及“狸”“裏”都由“里”得声。“鲤”以及“狸”“裏”都与之部字押韵,所以这3个字的韵母可拟为上古之部*-ə。[39]关于声母,有些“里”声字与双唇鼻音有谐声关系,如:由“里”得声的“薶(埋)”是中古皆韵二等平声明母。根据雅洪托夫(1960/1986)的假设,属于中古二等韵“薶(埋)”的上古声母来自复辅音*Cr-。[40]表2是“里”声字的上古音以及中古音。

表2 “里”声的谐声关系

Baxter 和Sagart(2014a)349把“貍”的声母拟作了*p.r-。[41]这是因为“貍”似乎跟双唇塞音字有异文关系,如《方言》卷八:“貔:陈楚江淮之间谓之猍。北燕朝鲜之间谓之。关西谓之狸。”[42]

黄德宽(2007)200指出:“{貍}初文本为貍之象形,金文或追加里旁为声符,晚周以后习从豸、里声,音转至明母,明来母二纽古多同转。”[43]据此,我们认为“貍”的声母也源自上古*m.r-。[44]其实,这个*m.r-声母反映在战国出土文献中的通假例中。以下是来母“貍”字表示中古明母{薶/埋}的通假例:

(2) 或自杀,其室人弗言吏,即葬貍(薶/埋)之,问死者有妻子当收,弗言而葬,当赀一甲。(《睡虎地·法律答问》77)

(3) 生子,吉。可葬貍(薶/埋)。雨,齐(霁)。亡者,不得。(《睡虎地·日书甲》34-35)与此不同,“貍”的异体字“”反过来表示来母的词,如:[45]

(4) (貍)莫(貘)之冡(蒙)(《望山楚简》2-6)

(5) (貍)貘之韔。(《望山楚简》2-8)

“(貍)貘”表示{狸皮}之意。可见,“貍”字不仅表示中古明母的动词{薶(埋)},其异体字“(貍)”也表示中古来母的{狸}。从这一点来看,“里”声字原带有鼻音成分*m.r-的盖然性较为高。[46]不然我们难以解释“貍”与{薶}的两个不同方向(中古来母与明母)的通假。

另外,如上所示,《方言》指出“貍(狸)”和“猍”似乎是同一个动物。“猍”是由“來”得声的字,“來”当为{麥}的初文。“麥”是中古二等麥韵明母字,其声母来自上古*m-rˤ-。加之,在燕陶中“來”或“”字也表示{里}。[47]

在此做个小结。

“鲤”字和“裏”字本身在文献上没有双唇鼻音的迹象出现,[48]但是与“里”有谐声关系的“薶”和“埋”等字都是中古明母字。所以,“鲤”和“裏”的上古声母也有可能是带有双唇鼻音成分的*m.r-。

“貍(狸)”字的上古声母则当为带有双唇鼻音成分的*m.r-,这是比较清楚的。

五、“蠣”——萬声字

“蠣”以“萬”为声符。本章讨论这个字的原始闽语形式及其上古音。

(一) 闽语的“蠣”

蠣牡蛎

厦门——[49]|永福——|仙游tya6|古田tie6|咸村tiE6|镇前——|崇安——|峡阳——|盖竹——|顺昌——|光泽——;原始闽语*Diɑitone2/3|上古音——。

“蠣”只分布在莆仙区和闽东区。这两区的读音都表示它的韵母源自*iɑi。(Norman 1981)49调类不能决定是*tone2还是*tone3。原始闽语声母*d-、*dʳ-和*-d-、*-dʳ-都有可能。总之,假设“蠣”能够追溯到原始闽语阶段,我们可以暂且把它标作*Diɑitone2/3。

(二) 萬声字的上古音

“蠣”的中古音是蟹摄去声祭韵开口三等来母。据《说文》的说解,“蠇”由“萬”得声。关于《说文》的说解,留待后文再进行讨论。

“萬”的谐声关系也较为复杂,与唇音、舌音和喉音都有谐声关系,如表3所示:

表3 “萬”声的谐声关系

“蠆”的中古音是夬韵徹母,《经典释文·卷六·都人士》也给“蠆”加注为:“敕迈反,又敕界反。”为了解释中古徹母,我们把“蠆”的声母拟作清流音声母,如*mə-r。ˤa[t]-s。“噧”有两种中古声母,透母和晓母。与“蠆”“噧”相同,“邁”和“勱”也是中古二等字。那么,“蠆”“噧”和“邁”“勱”都来自上古的复辅音*Cr-。从谐声关系来看,*C-应该是双唇鼻音之类的辅音。这些字由“萬”得声(或是“蠆省声”),因此带*m.r-的可能性较高。除了谐声关系之外,在出土文献中“萬”声字的声母跟来母似乎有着密切关系。

在郭店楚简中,“萬”和“萬”声字既可以代表中古明母{萬},也可以代表中古来母的{厲}。比如:

(6) 是古(故)圣人尃(輔)萬勿(物)之自(然)。(郭店楚简《老子甲本》第12号简)

(7) 或萬(厲)之。(郭店楚简《性自命出》第10号简)

例(6)的“萬”表示万物之{萬}。与此相反,例(7)的“萬”表示{厲}。前者的中古声母是明母,后者则是来母。以下是“贎”(无贩切)通假为来母{赖}的例子。

(8) (萬)民贎(賴)之。(郭店楚简《缁衣》第13号简)

《楚帛书》里有“澫”读为{濑}的例子:[51]

(9) 山川澫(濑)谷。(《子弹库楚帛书》乙11)

再者,在上博楚简《逸诗·交交鸣乌》的同一个诗句里出现两次“萬”字,如:

(10) 交=[52](交交)鳴(烏),集于(中)澫(瀨)。(上博《逸诗·交交鸣乌》第3号简)

(11) (豈)(美)是好,隹(唯)心是萬(勵)。(上博《逸诗·交交鸣乌》第4号简)

总之,“萬”和“萬”声字在战国楚简中既可以表示中古明母字,也可以表示中古来母字。[53]这一点与谐声系列的表现完全一致。

关于“牡蠣”,历来有几种不同的说法。《说文·十三上》说解为:“蠇,蚌属。似螊,微大,出海中,今民食之。从虫萬声。读若赖。”“萬声。读若赖”很让人费解。这大概意味着“蠣”的读音既接近“萬”*C.ma[n]-s也接近“赖”*rˤa[t]-s。那么“蠣”的上古音有可能也是*mə.ra[t]-s,调类为去声。

另外,《说文》将“(蛤)”说解为:“(蛤),蜃属。有三。皆生于海,千岁化为,秦谓之牡厲。”关于这条,参看华学诚(2007)286-287。有趣的是,秦人“蛤”叫作“牡厲”。关于“牡蠣”之“牡”,唐段成式《酉阳杂俎》十七卷云:“牡蠣言牡非谓雄也。介虫中唯牡蠣是咸水结成也。”“牡蠣“的“牡”不一定指性别,而更可能是前置双唇鼻音的痕迹。[54]

(三)“蠣”的原始闽语形式

如果只根据闽语的内部证据,我们只能把{牡蛎}义词“蠣”的原始闽语形式拟作*Diɑitone2/3。正如上文第五部分第(一)节所说,我们不能决定声母的具体音值以及 调类。

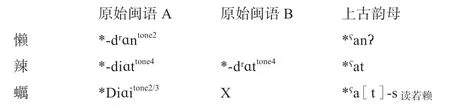

在此,我们不妨参照“蠣”有可能的上古韵母*ˤa[t]-s和去声调。“蠣”可以跟“懒”和“辣”比较。以下原始闽语A是只根据闽语内部证据而构拟的原始形式,原始闽语B则是参照苗瑶语或上古音等外部证据而构拟的原始形式。

根据这个比较,我们有理由推测“X”为*Dʳɑitone3,声母为舌叶浊塞音*dʳ-或舌叶浊弱化塞音*-dʳ-,调类为*tone3。

六、“鹿”——鹿声字

(一) 闽语的“鹿”

鹿单说

厦门lɔk8韵!|永福lok8单字音。韵!|仙游lɔʔ8韵!|古田løyk8|咸村lœk8|镇前lu5|崇安luʔ8|峡阳lu1|盖竹lu4单字音|顺昌luʔ8|光泽lu6;原始闽语*luktone4|上古音*mə-rˤok。

除闽南区和莆仙区以外闽语的读音可以追溯到*luktone4。闽南区和莆仙区的读音应该都是外来读音。

不过,正如Norman(2014)11指出的,闽南区潮汕片和琼文区方言中“鹿”的声母读作[t]。[55]它的韵母则与原始闽语的*yk对应。(Norman 1981)66试比较:

“竹”是原始闽语*yk的例字之一。

闽南区中山市三乡方言的“鹿”字读音值得注意,读作[liok21](数字为调值)。(高然 2000)253韵母的细音音值应该代表固有读音。那么,我们可以推测这个读音是只有声母受到了外方言影响的读音。原来的读音应该是*tiok21。情况和闽东区寿宁方言的“辣”字读音相同。参看上文第三部分第(二)节。

如果这种“鹿”的读音能够追溯到原始闽语,我们可以先把它拟作*Dyktone4。和“蠣”一样,原始闽语声母*d-、*dʳ-和*-d-、*-dʳ-都有可能。Norman(2014)11-12根据原始侗台语中“鹿”的拟音*glɔkd指出闽语中的舌尖塞音源自某种复辅音。

原始闽语中可能还可以构拟另外一个形式——*luktone4。*Dyktone4为细音,*luktone4则为洪音。至少有一个迹象表示*Dyktone4的细音是后起的。

下面我们观察“双量词”的原始闽语形式。

双量词

厦门siaŋ1|永福saŋ1|仙游ɬaŋ1|古田søyŋ1|咸村θøŋ1|镇前ɬoŋ1|崇安səŋ1|峡阳souŋ1|盖竹ʃaŋ1|顺昌ʃəuŋ1|光泽sɔŋ1韵!;原始闽语*ʃuŋtone1|上古音*[s]roŋ。

秋谷裕幸(2020)807-811曾把“双”的原始闽东区方言形式拟作了*θiuŋ1。[56]该书推测,*θiuŋ1在寿宁方言中变成了*θyŋ1,与*yŋ韵合并,在其他方言中变成了*θuŋ1,与*uŋ韵合并。不过,现在我们在原始闽语中构拟了舌叶擦音塞擦音声母,所以可以假设原始闽东区方言中存在舌叶擦音的残留而把“双”拟作*ʃuŋ1。我们根据这个原始形式推测这样的语音演变过程:

寿宁方言的[suŋ]与多数闽东区方言的[syŋ]相当。比如“松树名”寿宁读作[suŋ2],古田读作[syŋ2]。*θœŋ1可视为除寿宁方言以及泰顺方言、苍南方言以外闽东区方言的原始形式。

闽南区方言中大概也发生了同样的演变。[57]以下*ʃuŋ1为原始闽南区方言形式。[58]

如果“鹿”的原始闽语是舌叶塞音声母洪音韵母的*dʳuktone4或者*-dʳuktone4(以下标作*Dʳuktone4),我们就可以假设与厦门方言中“双”平行的语音演变过程。以下*tʳuk8为原始闽南区方言形式。[59]

问题是“双”潮州方言读作[saŋ1],海丰方言也读[saŋ1],与“鹿”的演变不一致。雷州方言“双”读作[siaŋ1],与“鹿”[tiak8]平行。[60]

本文暂且把“鹿”的原始闽语形式拟作*Dʳuktone4。

(二) 鹿声字的上古音

“鹿”只跟中古来母字谐声。值得关注的是Sagart(1999)161指出了“鹿”和“角”之间的关系。“角”是中古二等见母字,当源自上古的*k.r-。[61]除此之外,“婁”“樓”和“數”似乎由“角”得声。参看黄德宽(2007)944。目前,我们无法判断“鹿”和“角”到底有没有词源关系。[62]表4是“鹿”“麓”和“角”的上古音和中古音。

表4 “鹿”“麓”“角”的上古音和中古音

“鹿”本身缺乏能够构拟鼻音成分的书证。Schuessler(2007)366和Schuessler(2009)159曾指出“麓”也许跟原始越语*m-ruːʔ{forest(森林)}有关。因为韵母和声调都不对应,所以我们不敢肯定它与“麓”之间的同源关系。“麓”的原义大概是{山脚}。[63]“麓”也有古文“”,该字是从林彔声。[64]值得注意的是:在“彔”的谐声系列中出现中古觉韵二等帮母的“剥”。[65]此处有双唇塞音声母出现。这是值得关注的。[66]

Baxter 和Sagart(2014a)56,179对“鹿”的上古音提出了不同的观点。他们参照布央语中早期汉语借词“鹿”的读音[ma0lɔk11](数字为调值)[67]把“鹿”拟作了*mərˤok。*mə-为表示动物的前缀。此时,他们还参考了“鹿”的原始闽语声母*-d-。由于闽北区方言和邵将区方言中都没有“鹿”的塞音声母出现,所以,我们无法知道“鹿”的原始闽语声母。后来,Ho Dah-an(2016)210-217指出[ma0lɔk11]可视为借自壮语“马鹿”[mɑ4lok8]的借词。[68]Jacques(2017)则支持Baxter和Sagart(2014a)的观点。

郑伟(2009)55根据原始侗台语*glɔkD(梁敏,张均如 1996)228,662把“鹿”的上古音拟作了*g-roog。他的观点与Sagart(1999)161一脉相承。[69]

由于相关迹象不够充分,“鹿”的上古音尤其是它的声母难以构拟。

七、{鸡虱}

最后我们观察闽语中表示一种细小的虫子。英文文章中一般称作chicken louse。本文把这个词标作{鸡虱}。这种虫子多生在米或米糠中。

{鸡虱}

厦门tai2asmallstinginginsectsmallerthanaflea,almostlikedust|永福——|仙游tai2|古田tai2米糠里的小黑虫|咸村tai2|镇前ty9|崇安lɜi5[70]|峡阳tue9一种生在糠里的细小虫子|盖竹ti2生于米糠中的小虫|顺昌tʰi2韵!|光泽hy2~仔;原始闽语*-dʳiəitone1|上古音——。

关于峡阳方言[tue9]的[ue]韵,参看上文第四部分第(一)节。

这个词的读音除了调类以外基本上与“鲤”同音。只是,顺昌方言的[tʰi2]与“鲤~鱼”[tʰeʔ4]不一致。光泽方言的[hy2]来自早期的*tʰy2。[y]韵的形成过程大概与镇前方言的[y]韵相同,即*-iəi>*-ɨ>-y。*-ɨ可视为原始西部闽语形式。

据Branner(2000)89,193,龙岩市万安镇松洋方言{鸡虱}说[tsi2],连城县赖源镇下村方言则说[tsɪ2]。和上文第三部分第(一)节所讨论“懒”的原始闽语声母一样,我们参考这两个方言中塞擦音的表现可以把{鸡虱}的原始闽语声母拟作舌叶塞音*-dʳ-。只是,顺昌方言的[tʰ]和光泽方言的[h]都不与*-dʳ-对应。[71]

总之,{鸡虱}的原始闽语形式大致上可以拟作*-dʳiəitone1。

郭必之(2022)71指出“鲤”和{鸡虱}两个词在闽语和原始侗台语里的声母读音较为相近。即:

Thurgood(1988)199把“鲤”和{鸡虱}的原始侗水语(Proto-Kam-Sui)形式分别拟作了*mprai3和*mprai1。请注意,原始侗水语的*mprai3不是{鲤鱼}的意思。它统称{鱼}。Ostapirat(2011)11给原始侗水语的{鸡虱}构拟了*m.r-声母。它的原始台语形式则为*rwɤjA(Pittayaporn 2009)329,没带鼻音成分,似乎发生了*m.r->*r,即*m的脱落。[73]

{鸡虱}也可以作为原始闽语方言中弱化舌叶浊塞音*-dʳ-和侗台语*m.r-的语音对应例之一。[74]

八、结 论

我们首先总结本文所构拟除邵将区以外闽语方言中声母读作塞音[t]或[d]之来母字以及{鸡虱}义词的原始闽语形式及其相关迹象。“≈”表示通假关系。

Ostapirat(2011)11给原始侗水语的“鲤”和{鸡虱}构拟了*m.r-声母。

从中我们可以发现:

(1) 在除邵将区方言以及龙岩万安一带方言以外的闽语中,来母读舌尖塞音“懒”“辣”“鲤”“蠣”和“鹿”的原始闽语声母都可以构拟舌叶浊塞音。除“蠣”和“鹿”以外都是浊弱化声母。

(2) 除了“懒”以外,谐声、通假、苗瑶语以及侗台语方面的证据都表示这些字带有双唇鼻音成分*m。

(3) “鲤”和“蠣”的谐声系列表示上古的双唇鼻音成分*m。从声符“剌”的通假情况来看,“辣”的上古声母可能也带有双唇鼻音成分*m。

(4) 除了“鹿”以外,谐声、通假、苗瑶语以及侗台语方面的证据都表示在鼻音成分后面带有*r。[81]

总之,Ostapirat(2011)15所提出的“早期上古音*m.r->原始闽语*nd-(Norman’s *-d)”定律可以成立。只是,笔者认为要把它改为:早期上古音*m.r->*mbr->*ndr->原始闽语*-dʳ-。[82]“辣”“鲤”“蠣”以及{鸡虱}都支持这个定律。请注意,在原始闽语阶段我们不能构拟鼻音成分。Baxter和Sagart(2014a)在上古音当中假设了多种复杂声母,如*m-r。、*mə.r、*mə-r、*mˤr、*m.r。这种构拟如果能够成立,那么我们就要假设在原始闽语的前身语言中这些复辅音已经合并成*m.r-。

*m.r->*-dʳ-也证实了Norman(1986)所提出的原始闽语的弱化声母源自前冠鼻音这个观点的一部分内容。

问题是“懒”和“鹿”。

“懒”当来自*ŋ.r-。不过,目前尚未发现表示*ŋ.r->*ŋɡr->*ndr->*-dʳ-的其他对应例。上文第三部分第(四)节已经指出“懒”字可能是*m.r-和*ŋ.r-合流之后才出现的后起字。另外,笔者目前不能解释原始侗台语的浊塞音声母*g。

“鹿”的相关证据极少。本文只能根据与“懒”“辣”“鲤”“蠣”以及{鸡虱}之间的对比去推测“鹿”的上古声母可能带有双唇鼻音*m。

本文还研究了“濑”“狸”和“裏”。“濑”与“懒”“辣”共享声符“剌”,“狸”“裏”与“鲤”则共享声符“里”。这说明这3个字的声母在上古音当中可能带有鼻音成分。[83]尽管如此,它们的原始闽语声母都不能构拟*-dʳ-,只能构拟*r-。在此提出两个有可能的解释。

(1) 这3个字所代表的是*m.r-或*ŋ.r-等复辅音声母脱落鼻音后的读音。

(2) “懒”“辣”和“鲤”等字的鼻音是具有某种语法功能的前缀。

由于形容词“辣”和名词“鲤”“蠣”之间难以建立具有共同语法功能的前缀,本文暂且采用(1)的解释而认为“濑”“狸”和“裏”的原始闽语*r-代表了*m.r-或*ŋ.r-等复辅音声母脱落鼻音后的读音。

“濑”“狸”和“裏”的原始闽语*r-也表示“来母S声”不一定来自头一个辅音为清音的复辅音。罗杰瑞(2005)的观点要做进一步的研究。[84]

附 注

[1] 按照梁敏,张均如(1996)62-63的系统,“c”要改为“b”。

[2] 罗杰瑞(2005)和Norman(2014)里原始苗瑶语用了王辅世、毛宗武(1995)的系统,原始侗台语则用了梁敏、张均如(1996)的系统。

[3] 笔者对该文所说“early Old Chinese(早期上古音)”的理解是“早于《诗经》语言阶段的上古音”。

[4] Baxter 和Sagart(2014a)33认为来母读塞音是闽语在音韵方面的鉴别性创新特点,“In phonology,a unique Mǐn innovation is the shift of OC *r to the Proto-Mǐn softened initial *-d- in words such as 路 lù ‘road’ and 鲤 lǐ ‘carp’”。{路}闽东区古田方言说[tuo6],闽北区镇前方言说[tio9],可以构拟原始闽语的弱化声母*-d。不过,这是否是“路”还要做进一步的研究。

[5] Ostapirat(2011)没有说明*m.r-和*ŋ.r-当中小黑点的功能,也没有说明它和*k-r当中短横之间有什么样的区别。本文只好照样保留。

[6] 关于这个语音对应,还可以参看Ostapirat(2016a136,142,2016b143)和郭必之(2022)。

[7] 韵母方面笔者把Norman(1981)的*əŋ/*ək改成了*uŋ/*uk。声母方面的修订参看下文第二部分。

[8] 请注意,舌叶塞音的发音部位与舌尖后塞音[ʈ ɖ]等不一样。

[9] Bodman(1980)178曾指出这个词和Proto-Vietnamese-Muong的{干燥}义词*traw B之间有同源关系,并认为闽语脱落了*r。从本文的角度来说,*traw B的*r和*-tʳ的*ʳ可以比较。《汉语方言字汇》第二版重排本(2008)196则认为这个词的本字是“焦”。

[10] 光泽方言{干燥}说“干”[kɔn1]。

[11] 同音字表里“惰”的单字音。本字当为“懒”。

[12] 峡阳方言{懒惰}说“懒懒”[laiŋ2tiŋ4]。前字文读音,后字白读音。

[13] 盖竹方言{懒惰}说“懒懒”[le3tɯŋ4]。前字文读音,后字白读音。参看邓享璋(1997)28。

[14] 松洋和下村方言在闽语内的归属不详。

[15] “全”和“泉”也读[əŋ]韵和[ɒ]韵,为例外。请注意,这两个字的早期声母当为*ts系。

[16] Baxter和Sagart(2014a)192参考原始苗瑶语的读音把“懒”拟作*[N-kə.]rˁanʔ,并推测原始闽语中声母部分要变成*gə.dˁ-。这种音值恐怕难以解释顺昌方言[tʃʰaŋʔ4]的舌叶发音部位。

[17] 《现代汉语词典》第7版对“辣”的释义是{像姜、蒜、辣椒等有刺激性的味道}。Douglas(1873)318对厦门方言“辣”[luaʔ8]的释义则是{pungent},即表示气味或味道有刺激性。“辣椒”是在十六世纪明末时期才引进来的外来蔬菜。(彭世奖 2012)225-227那么,“辣”的词义重点原来可能在于刺激性。

[18] 崇安方言说“麻人”[ma2nɜiŋ2]。

[19] “/”的前面是词典里的标音,后面则是拟音。关于该词典的音系,参看秋谷裕幸(2012)。

[20] 释义为{picante},即{带有刺激性的辣味}。

[21] Ratliあ(2010)150把原始苗语的{水獭}义词拟作了*ntshjuaA,Theraphan(1993)217则把原始瑶语的{水獭}义词拟作了*tshat D。

[22] Ratliあ(2018)对原始苗瑶语*m.r->*mbr-的语音演变提出质疑而支持Ratliあ(2010)所构拟的*mbr-。

[23] 地名“富濑”里的“濑”读作[luɔ5],与原始闽语*r。ɑitone3对应。

[24] “赖”本身由“剌”得声的。《说文》:“赖:赢也。从贝剌声。”本文认为赖声的“懒”“濑”以及“獭”均与“剌”有谐声关系。

[25] “剌”通假为“烈”。“烈”在《诗经》中往往与*-at韵字押韵,如《国风·豳风·七月》:“七月流火、九月授衣。一之日觱發、二之日栗烈。无衣无褐、何以卒歲。”据此“剌”也可拟为*-at。

[26] 《说文》:“蠇:蚌属。似螊,微大,出海中,今民食之。从虫厲声。读若赖。”

[27] 《左传·昭公七年》:“今梦黄熊入于寢门,其何剌鬼也。”

[28] 比如,藤堂明保(1964)551对“濑”的理解是{激流(はげしい急流)},词义上离{用力加刺激}较远。另外,王力(1982)493认为“厲”“癘(癩)”和“瘌”是同源字。

[29] 《说文》:“嬾,懈也,怠也。”“嬾”即“懒”。这大概是“懒”字较早的用例。在古文献中常用的{懒惰}义词是“怠”和“惰”。

[30] 郑伟(2009)55根据各种侗台语中“懒”的读音把它的上古音拟作了*g-raanʔ。这个拟音也难以解释“懒”的声符“赖”和鼻音*m声母之间的接触。

[31] 郭必之(2022)72-75则拟作*əi。

[32] Ostapirat(2016a)136拟作了*m.rˠ-。原始苗瑶语里“鲤”表示{鱼}。

[33] 古田方言{里面}说“内底”[noi6tie3]。

[34] 咸村方言{里面}说“底爿”[ti6pEn2]。

[35] 镇前方言{里面}说“底界”[ti3kai5]。

[36] 崇安方言{里面}说“底边”[tɜi3piŋ1]。

[37] 盖竹方言{里面}说“屋底”[u7ti3]。

[38] 顺昌方言{里面}说“底地”[ti3tʰe6]。

[39] 在《诗经》中“鲤”与“子”“有”“喜”“久”“友”等字押韵,“裏”与“已”押韵,“貍”则与“裘”押韵。

[40] 《说文》:“薶:瘞也。从艸貍声。”其声符“貍”由“里”得声。《说文》:“貍:伏兽,似貙。从豸里声。”

[41] 第162页标作*p.[r]-。郑张尚芳(2013)400则拟作*p·r-。

[42] 梅祖麟和罗杰瑞(1971)100说:“貍是一种野猫(广韵),现代口语还有‘貍猫’一词,古音是*Bi-li^əg/lji,*Bi-ləg/la^i。四川珙县白苗呼猫为pli,藏语‘猫’byi-la,bi-la,bi-li。……这个词的分布地区包括印度东部及东北部,喜马拉雅山南北两麓,西藏高原以及中国全部,可能是极早来自Munda的借词。”

[44] 根据《方言》,{貍}这个词的声母曾经至少发生了两种不同的演变,即*m.r->*mb.r->*b.r- >*p.r-的,如“”以及*mə.r->*r-的,如“猍”。

[45] “”是从鼠里声的形声字。在楚简中,“鼠”和“豸”常混用。

[46] 据《说文》,中古溪母的“悝”也由“里”得声。

[48] 《石鼓文》有“鲤”字。

[49] 厦门方言{牡蛎}说“蠔”[o2]。

[50] Baxter和Sagart(2014a)179把“蠣”的上古音拟作了*mə-rat-s。他们所利用的迹象是“萬”的谐声系列和原始闽语的弱化浊声母*-d-。由于西部闽语没有“蠣”分布,我们无法构拟它的原始闽语声母。此外,他们把“蠣”的词义定为{stinging insect}。笔者认为他们大概混淆了{牡蛎}义词“蠣”和{stinging insect}义词“蠆”。Hill(2019)167沿袭了Baxter 和Sagart(2014a)的这个说法。

[51] 何琳仪(1986)57指出:“‘澫’,亦见石鼓文‘澫有小魚。’‘澫’同‘砅。’《说文》‘砅,履石渡水也。从水从石。《诗》曰。深则砅。濿,砅或从厲。’字亦通‘瀨’。”刘信芳(2002)94把它读为{漫谷},认为:“‘漫谷’泛指河谷,与前‘山川四海’乃错综为文。”

[52] “=”是重文符号,表示“交交”。

[53] 王力(1982)410-411还指出“勉”和“勵”是一组同源字。不过Baxter和Sagart(2014a)352给“勉”构拟了唇化元音*o。其实“勉”(包括“免”声字)不入韵,因此我们无法判断其元音是否唇化元音。据王力(1982)的观点,“勉”的主要元音也可以拟为非唇化元音。这表示“勵”原带声母*m.r-。请注意,“勉”属于中古上声狝韵重纽三等明母,应该归为上古*mr-。

[54] 其他相关记载如下:梁陶弘景《本草经集注》:“是百岁雕所化,以十一月采为好,去肉,二百日成。今出东海,永嘉、晋安皆好,道家方以左顾者是雄,故名牡蠣;右顾则牝蠣尔。”明李时珍撰《本草纲目》第四十六卷介之二:“时珍曰,蛤蚌之属皆有胎生、卵生,独此化生,纯雄无雌,故得牡名。”对“牡蠣”之“牡”的解释都有点儿牵强。

[55] 请注意,潮州一带的现实生活当中并不存在“鹿”这种动物。笔者承蒙张燕芬副教授指教这个信息。

[56] 关于原始闽东区方言的齿间擦音*θ,参看秋谷裕幸(2018)422-423。

[57] 同样的演变也发生在闽东区和闽南区方言的“窗”字。参看秋谷裕幸(2020)807-811。由于这个问题比较复杂,笔者拟另专文论述。

[58] 这是笔者自己构拟的。Kwok Bit-Chee(2018)194拟作了*saŋ1~*siaŋ1。

[59] 这是笔者自己构拟的。Kwok Bit-Chee(2018)104,185拟作了*lok8~*lɯk8~*tɯk8。

[60] 雷州方言中“竹”[tip7]的韵母较为特殊。“叔”[tsip7]也是同一类读音。试比较;潮州“叔”[tsek7],海丰“叔”[tsiok7]。有一个可能的解释是在雷州方言中“竹”首先发生*tyk7>*tiuk7>tip7的语音演变,然后再发生“鹿”的*tʳuk8>tiak8。

[61] 《周礼·春官宗伯下·大司乐》:“凡乐,圆钟为宫,黄钟为角。”《经典释文·周礼音义上》:“为角:古音鹿。”张亚兴(1996)9-10根据“角”的异文关系和方言材料等把它的上古声母拟作了复辅音*kl-(相当于本文的*kr-)。

[62] 据甲骨文的字形,“鹿”跟“角”没有关系,如:“鹿”(合集10265)、“角”(合集10467)。也有强调“鹿头”的字形,如:(合集5129,从口),还是跟“角”字形不同。

[63] 《诗经·大雅·旱麓》,《经典释文》加注为:“麓:音鹿,本亦作鹿。旱:山名。麓:山足。”关于“麓”的同源字,参看王力(1982)383。另外,关于“麓”的语义演变,参看朱庆之(2012)。

[64] 《说文》:“麓:守山林吏也。从林鹿声。一曰林属于山为麓。《春秋传》曰:‘沙麓崩。’ ,古文从录。”如:甲骨文“ ”(合集37452)。

[65] 《说文》:“剥:录亦声。”“剥”是否由录得声尚存疑。李学勤(2006)203指出“剝”字或从“卜声”。

[66] Baxter和Sagart(2014a)330把“剥”的上古音拟作了*[p]ˤrok (~ *mə-pˤrok)。关于*mə的构拟,参看Sagart(1999)80-81。

[67] 布央语的声母系统中不存在[r]。参看李锦芳(1999)12。所以,我们不能判断[lɔk11]的声母来历。

[68] 张均如等(1999)613列出了36个壮语方言中的{鹿}义词,可以参看。

[69] 原始侗台语中除了*gl以外还有*gr。(梁敏,张均如 1996)230-231如果认为*glɔkd和汉语的“鹿”有关系,有必要解释*gl之*l的来历。

[70] 与“鲤”同音。

[71] 松洋方言[i]和下村方言[ɪ]的来源比较复杂。比如,松洋方言的“细小”[si5]来自原始闽语*e,“菜”[tsʰi5]来自*əi,“剃”[tʰi5]来自*ie。

[72] 郭必之(2022)71把“鲤”的原始闽语拟作*-dəiB,{鸡虱}的声母则拟作了*-d。

[73] 关于侗台语各语言中的{鸡虱},参看张均如等(1999)621和《广西民族语言方音词汇》(民族出版社,2008)93。{鲤鱼}参看《广西民族语言方音词汇》(民族出版社,2008)97。

[74] 值得注意的是,客家话当中也有相同的{鸡虱}义词分布。比如,上杭方言说[tsʰɿ2]。(邱锡凤 2012)196温昌衍(2012)52认为它的本字是“”,《集韵》平声脂韵陈尼切:“虫名。蛭也。”不过,正如罗杰瑞(1988)43所指出的,它“明明应属之韵”,而且从与“鲤”之间的比较来看,声母当为来母。

[75] 举两例:苗语先进方言ŋken4|苗语复员方言ŋkaŋB。(王辅世,毛宗武1995)304,639王辅世、毛宗武(1995)的原始苗瑶语拟音是*ŋguːnB。

[76] 梁敏、张均如(1996)230,530的拟音。比如,泰语khraːn4|傣语傣拉方言tsaːn4|壮语龙州方言kjaːn4。

[77] 举两例:苗语宗地方言mpʐɪ8|瑶语长坪方言blaːt8。(王辅世,毛宗武1995)121,487王辅世、毛宗武(1995)的原始苗瑶语拟音是*mbdʐaːtD。

[78] 表示{鱼}。举两例:苗语宗地方言mpʐe4|瑶语长坪方言blau4。(王辅世,毛宗武 1995)120,470王辅世、毛宗武(1995)的原始苗瑶语拟音是*mbdʐauB。

[79] 比如,仫佬语mɣəi4|水语mbjai3。(Thurgood 1988)199

[80] 比如,Then语ʔbai4|莫语bjai1。(Thurgood 1988)199

[81] 梁敏、张均如(1996)346,557把“鲤”的原始侗台语形式拟作了*mbləiA/B。此处所出现的流音不是*r而是*l。

[82] 根据Ratliあ(2018),像mr>mbr这种“epenthesis(插入音)”音变不是很常见的语音演变过程。不过,闽语音韵史上我们不得不假设这种语音演变。

[83] 除了这3个字以外以“卯”为声符的“留”和“刘”也存在同样的问题。这两个字的声母在西部闽语中不读塞音而读[s]等擦音。参看梅祖麟、罗杰瑞(1971)100-101。

[84] 本文方言材料出处:

政和镇前:秋谷裕幸(2008);厦门、漳州:Douglas(1873),音系折合成《汉语方言字汇》第二版重排本(2008)的音系;漳平永福:张振兴(1992);古田大桥:秋谷裕幸、陈泽平(2012);周宁咸村:秋谷裕幸(2018);南平峡阳:秋谷裕幸(未刊稿2);沙县富口盖竹:邓享璋(1996)、邓享璋(1997)、邓享璋(2006);寿宁南阳:秋谷裕幸(2020);江山:秋谷裕幸(2001);常山、遂昌:曹志耘等(2000);潮州:《汉语方言字汇》第二版重排本(2008);海丰:罗志海(2000);雷州:张振兴、蔡叶青(1998);仙游、崇安、顺昌元坑、光泽寨里、泰宁朱口:秋谷裕幸调查。以上加下画线的是本文中的称呼。