社会支持对北京市某高校学生体育锻炼行为变化的影响

2022-09-20潘雨晴史宇晖

潘雨晴,纪 颖,史宇晖

北京大学公共卫生学院社会医学与健康教育系,北京,100191

为推进“健康中国2030”建设,我国于2019年提出了《健康中国行动(2019-2030年)》,其中重点强调开展全民健身行动。科学的体育锻炼行为可以预防疾病并促进健康。但是我国大学生普遍缺乏体育锻炼[1],其体质健康状况不容乐观[2]。大学阶段作为青少年向成年转变的关键过渡时期,其体育锻炼行为的养成和保持对其生长发育以及成年后的身心健康与慢性疾病预防至关重要[3]。国内外已有研究表明[4],社会支持是这一阶段影响体育锻炼行为的重要因素,特别是来自于家庭和同伴的支持。

在青少年向成年转变的过程中,由于周围环境不断变化,家庭和同伴支持的效力也在发生着变化[5]。国外已有学者指出家庭支持和同伴支持作用的改变对于体育锻炼行为具有不可忽视的作用[6-7],但是我国还尚未见到社会支持变化对于体育锻炼行为变化影响的相关研究报告。从高中进入大学是青少年生活学习环境发生巨大变化的阶段,可以较好地探究社会支持变化对于体育锻炼行为变化的影响。因此,本研究以大学新生为研究对象,通过比较其在高二和大一的体育锻炼行为的变化和社会支持的改变,以探讨社会支持变化对体育锻炼行为变化的影响,为提高大学生体质水平提供数据支持。

1 资料来源与方法

1.1 研究对象

研究对象为北京市某综合大学大一学生。本研究采用横断面的调查设计,采取了分层整群抽样,选取人文社科、理工科、医科3个专业方向的学生,以班级为单位招募调查对象,每个专业方向选取2-9个班级以获取足够样本量,建立调查对象微信群,通过微信群发送问卷链接并在群内实现问卷填答指导。研究通过了北京大学生物医学伦理委员会进行的伦理审查,伦理审查批件号为IRB00001052-19019。共发出问卷468份,回收459份,问卷回收率为98.1%;经核查实际回收的问卷中有效问卷共451份,问卷有效率为98.3%。其中男生210人、女生241人;人文社科130人、理工科162人、医科159人。

研究采取分层整群抽样方法。根据两个率比较的随机抽样公式,在α=0.05,β=0.2的水平上,估算需要样本量263人,考虑到以班级为单位进行整群抽样,将样本增加0.5倍,同时按照10%的失访率计算,最终需要样本量434人。拟选取人文社科、理工科、医科3个专业背景,每个专业背景抽取约150人,预计研究总体约450人。样本量计算公式具体为:

1.2 研究方法

1.2.1 问卷调查。研究采取自行设计的问卷进行调查,经过专家审核和预调查后定稿,问卷由调查对象根据自己和家长、同伴的实际情况作答。主要的调查内容包括社会人口学基本情况、体育锻炼行为、同伴和家长的锻炼行为、情感支持等,并通过回顾取得其在高二年级的上述相关信息。问卷发放时间为 2019 年4至6月,本着自愿的原则以班级为单位招募调查对象进入相应微信群,经知情同意后,发放问卷链接,在调查员的指导下完成问卷,调查员为经过统一培训的课题组成员,所涉及的研究资料与调查结果均由项目组统一管理。

1.2.2 体育锻炼。参考梁德清修订的体育活动等级量表和分类[8],考察被试者前1 个月参加体育锻炼的强度、频率和时间等3个维度的等级、依据公式“运动量=Σ强度×频率×时间”计算其体育锻炼得分(均为整数)。各维度的等级赋值如下:无运动、轻微运动、小强度不太紧张的运动、中等强度的较激烈持久运动、呼吸急促或出汗很多的大强度运动分别赋值为0-4分;每月1次、每月2-3次、每周1次、每周2-3次、每周4-5次、几乎每天1次分别赋值为1-6分;10分钟以下、11-30分钟、31-60分钟、60分钟以上分别赋值为1-4分。

1.2.3 社会支持。包括家庭支持和同伴支持,通过家人/同伴与被调查对象之间的情感支持和示范效应2个维度来体现。情感支持具体指的是家人/同伴对被调查对象进行体育锻炼行为的鼓励、陪伴等行为,示范效应则采用家人/同伴的体育锻炼行为得分来展现。

1.2.4 变化测量。体育锻炼行为变化。体育锻炼行为变化=大一体育锻炼得分-高二体育锻炼得分,根据数据的实际分布情况,借鉴统计学上以1倍标准差范围定义异常值的方法,将行为得分变化在平均值±1倍标准差范围则界定为体育锻炼行为无变化,左右两侧分别为变少和变多。

情感支持变化。采用问题“2年前,家人/同伴对你体育锻炼的支持(鼓励、陪伴等行为)程度如何。①比现在高很多,②比现在高一些,③差不多,④比现在低一些,⑤比现在低很多”进行测量。选项①和②即为从高二到大一情感支持“变少”,③为“不变”,④和⑤为“变多”。

示范效应变化。采用家人/同伴两年前后体育锻炼行为变化进行测量,体育锻炼得分计算方法同上,家人/同伴体育锻炼行为变化=大一时家人/同伴体育锻炼得分-高二时家人/同伴体育锻炼得分,平均值±1倍标准差即为不变,左右两侧分别为变少和变多。

1.3 统计学方法

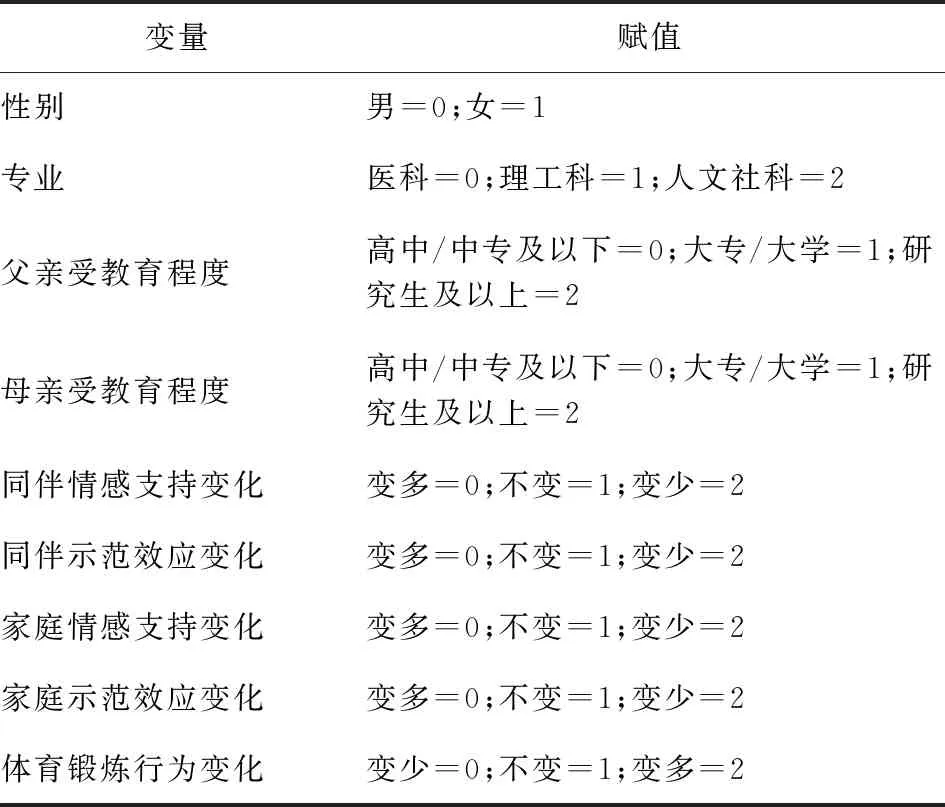

运用 Excel 2016进行数据录入和整理,采用SPSS 22.0对数据进行分析。体育锻炼行为变化差异的单因素分析采用了Mann-Whitney检验(二分类变量)、Kruskal-WallisH检验(多分类变量);采用有序多分类logistic回归的方法对体育锻炼行为变化的影响因素进行分析,以P<0.05为差异有统计学意义,各变量赋值情况见表1。

表1 变量分类及赋值

2 结果

2.1调查对象基本情况

本研究中被调查对象均来自北京市某大学,女生为241人、占比53.4%,略多于男生210人、占比46.6%;来自人文社科、理工科、医科3个不同的专业背景,分别为136人、156人、159人。

2.2 不同时段体育锻炼行为变化情况

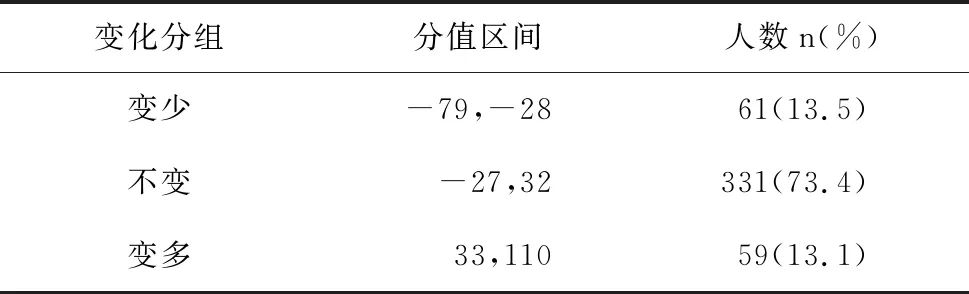

本研究中被调查对象高二体育锻炼的平均分为(33.50±27.30)分,大一的体育锻炼得分平均分为(35.71±27.61)分。得分的平均变化为(2.21±30.06)分,其中减少最多的为-79分,增加最多的为110分。根据变化情况的分组结果见表2。

表2 体育锻炼行为变化的分组

2.3 社会人口学因素对体育锻炼变化的影响

单因素分析结果表明,无论哪个时段,体育锻炼得分在性别上存在显著性差异,但体育锻炼得分的变化没有性别上的显著性差异。体育锻炼得分在大一专业上有显著性差别,父母受教育程度对高二时体育锻炼得分有影响。但对于体育锻炼行为变化,这些因素均不产生影响。见表3。

表3 社会人口学因素对体育锻炼行为及其变化的影响

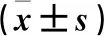

2.4 同伴支持变化对体育锻炼变化的影响

同伴的情感支持变化和示范效应变化均对体育锻炼得分的变化有显著性影响,体育锻炼行为变化随着同伴情感支持或示范效应变化的增加而增加。见表4。

表4 同伴支持变化对体育锻炼行为变化的影响

2.5 家庭支持变化对体育锻炼变化的影响

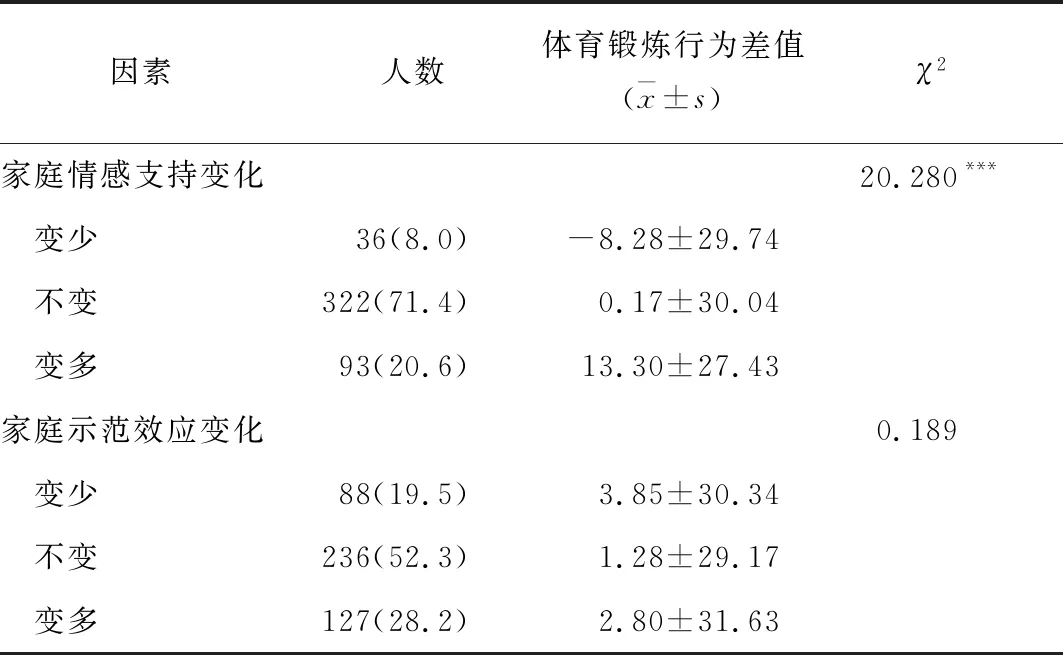

家庭的情感支持变化对体育锻炼行为变化有显著性影响,体育锻炼行为变化随着家庭情感支持的增加而增加,而家庭示范效应变化则没有表现出类似的作用。见表5。

表5 家庭支持变化对体育锻炼行为变化的影响

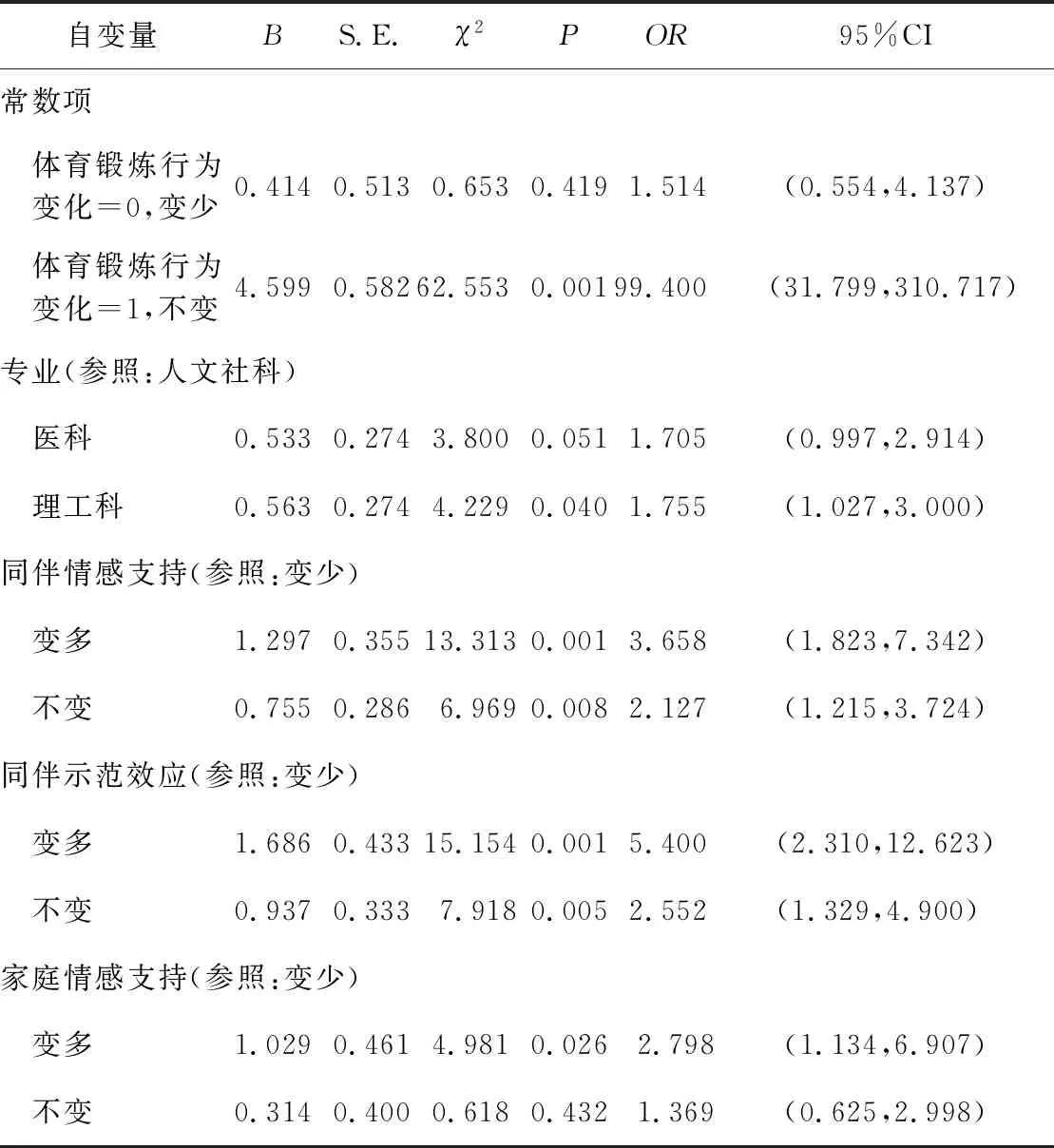

2.6 体育锻炼行为变化的多因素分析

以有序多分类logistic回归方法,分析体育锻炼行为变化的影响因素,结果显示,体育锻炼行为变化受到专业、同伴情感支持变化、同伴示范效应变化和家庭情感支持变化等因素的影响。见表6。

表6 体育锻炼行为变化的影响因素有序多分类logistic回归分析

3 讨论

3.1 大一时期体育锻炼行为水平较高中时期略有提高

本研究发现,从高中到大学,学生体育锻炼行为水平有所提高,而且这一变化的区间跨度较大。由此可见,学生的体育锻炼行为随着学习生活环境的改变确实发生了变化,且变化在学生群体中存在较大的个体差异。这可能与学习紧张程度的变化、校园体育锻炼氛围的变化、体育锻炼设施和场地的不同等因素存在一定关系。

结果显示,不同学习阶段的男生体育锻炼行为水平始终高于女生,这可能与男生对体育锻炼的兴趣和认知价值本身高于女生、男生受到的同伴支持水平更高有关[9]。因此为了全面提高学生体育锻炼状况,还需要充分调动女生的体育锻炼积极性,学校可以为女生提供更具吸引力的体育锻炼课程和设施场地,如瑜伽、健美操、舞蹈等,营造适合女生的校园锻炼氛围。

另外,在其他社会人口学变量中,父母亲受教育程度对体育锻炼行为的影响也备受关注。有研究者通过调查5所学校高中生体育锻炼现状后发现[10],父母亲受教育程度与体育锻炼行为呈正相关。在本研究中,学生在高中阶段的体育锻炼行为受到父母亲受教育程度的显著影响,与前者结论相同。但是在大学阶段,父母亲教育程度与学生的体育锻炼行为在统计学上没有显著性差异,这可能是由于调查对象进入大学后,生活相对独立。

3.2 体育锻炼行为变化主要是受到同伴支持变化的影响

已有研究表明[11-13],家庭和同伴支持对体育锻炼行为均具有一定作用。但在二者作用的强弱方面尚未得到一致结论,Edwardson等认为[7],对16-18岁青少年的体育锻炼行为来说,同伴支持增加的同时,家庭支持几乎保持不变;而Palmer 等则指出[14],父母的影响在青春期逐渐减少,同伴的作用在青春期结束时比父母的更大。在本调查中,相比于家庭支持变化,同伴支持变化对体育锻炼行为变化的影响更为显著。这可能是由于进入大学后,学生逐步开始独立,受限于时间和空间的影响,不能与家人有较多沟通,和同伴在一起的时间更多[15],有更多的机会与同伴讨论、共同参与体育锻炼,重心由社会支持逐渐转移至同伴支持。针对这一点,学校可以通过设置团队体育锻炼课程、组织队伍间的比赛交流、创办体育社团活动等,为同伴支持提供更好的作用环境,进而促进学生体育锻炼水平的提高。

3.3 同伴支持以情感支持和示范效应两种形式发挥作用

国外有学者在整理了23个相关研究后[16],将同伴对于体育锻炼的影响划分为支持、在场、规范、接纳、群体关系和侵害等6类,也有学者将其分为友谊、尊重和信息等3类[15],但类似的分类较为复杂,且并不适合我国国情。研究表明,来自同伴的肯定或支持及体育锻炼参与行为会直接影响其体育锻炼水平[17],故将同伴支持分类为以鼓励和陪伴行为为代表的情感支持和以同伴体育锻炼行为为代表的示范效应两种形式。结果表明,这两种形式的同伴支持均对学生的体育锻炼行为存在影响,尤其是同伴示范效应变化的作用极为显著。二者的强弱差异可能与它们对体育锻炼行为的影响机制不同有关,阳慧敏认为来自同伴的情感支持(赞美和陪伴)通过增加运动动机[11],提供了参与体育锻炼的动力,并可以使得锻炼行为保持一定强度,而关于同伴示范效应对体育锻炼行为的影响机制,仍有待进一步探索。因此,需以同伴为主导,在增加情感支持(鼓励、陪伴等)的基础上,通过提高同伴示范效应来潜移默化地促进大学生体育锻炼行为。