隋开皇四年董钦造像再识

2022-09-19高新珠

于 春 高新珠

(西北大学文化遗产学院)

一、前 言

董钦造像1974年出土于西安市雁塔区八里村[1],现藏于西安博物院。隋开皇四年(584年)造,铜铸鎏金,通高41厘米。方形座基上有一佛二菩萨二天王五尊像,中置一香炉,四周有围栏,其下有二蹲狮。佛结跏趺坐于正中的束腰莲座上,头部有宝珠形头光。二胁侍菩萨分立左右,跣足站立。菩萨前立二金刚力士,正中置一香炉。造像、座、座基及其附件均为单独铸造,其间有插榫孔眼相接,可以拆卸。座基右侧、背面刻有铭文曰:

开皇四年七月十五日,宁远将军武强县丞董钦敬造弥陀像一区,上为皇帝陛下,父母、兄弟、姐妹、妻子具闻正法。赞曰:四相迭起,一生俄度,唯乘大车,能驱平路。其一。真相□□,成形应身,忽生莲坐,来救回轮。其二。上思因果,下念群生,求离火宅,先知化城。其三。树斯胜善,愍诸含识,共越阎浮,俱食香食。其四(图一)。

图一 西安博物院藏董钦造像

精美的董钦造像作为有明确纪年的隋代金铜组合式造像,曾被多位学者关注。例如在时代风格的讨论中,阮丽[2]、孟婷[3]等学者认为其是隋代初期长安地区佛教造像的典型样式。在造像题材的讨论中,有学者将董钦造像与“隋代阿弥陀佛三尊像”(上海博物馆藏)[4]、“隋开皇十年范氏造阿弥陀佛鎏金铜像”(美国波士顿博物馆藏)一起作为隋代典型阿弥陀佛题材造像进行研究[5]。在宗教发展的讨论中,以王乐庆[6]、田继伟[7]为代表,主要探讨了董钦造像反映的隋代净土思想。

值得注意的是,因为题记中的“武强县”在今河北省衡水市武强县境内,张建宇在《海外藏河北金铜佛像举要》中提及董钦造像的来源问题[8],但并未深入讨论。隋初地方政权机构沿袭周、齐二代,实行州、郡、县三级制,州置刺史,郡置太守,县置令、丞、中光等吏[9]。《通典·州郡一》载:

“隋文帝开皇三年,迁都大兴城,即今城。遂废诸郡,以州治人。”[10]

开皇三年(583年)初,隋文帝在杨尚希的建议下,罢除郡,实行州、县两级制,分全国为冀州等诸州。董钦造像铭文为隋开皇四年,当时武强县应为冀州辖内。至隋大业三年(607年),隋炀帝改州为郡,以郡统县,实行郡、县二级制,冀州改为信都郡。故《隋书·地理中》载武强县为信都郡辖内[11]。

那么,武强县丞董钦的造像为何会出现在长安地区?董钦造像是长安造像还是河北造像?能否将其视为长安地区隋代造像典型样式?本文拟从造像的风格、题记内容中的典型特征入手,对董钦造像的产地、流传及其反映的社会变迁进行探讨。

二、董钦造像的典型特征

(一)铭文中的“弥陀像”是冀州地区特征

“弥陀”是阿弥陀佛的简称,隋代阿弥陀净土信仰兴盛,阿弥陀佛接引众生前往西方极乐净土,董钦造像后半部分题记反映的就是西方净土思想[12]。《佛说观无量寿佛经》载:

“无量寿佛(阿弥陀佛)住立空中,观世音、大势至,是二大士侍立左右,光明炽盛不可具见,百千阎浮檀金色不可为比。”[13]

董钦造像一佛二菩萨二力士的组合形式,即是以主尊阿弥陀佛、左胁侍观世音菩萨和右胁侍大势至菩萨为核心,再辅以力士等,构建起立体的微缩的西方净土世界。

佛像自铭“弥陀”是河北地区隋唐造像中常见的,如2006年发现的南宫县后底阁遗址,曾出土北朝至隋唐时期佛教造像二百余件[14],其中调露元年(679年)造像题记有“敬造弥陀像一躯并二菩萨”[15]、唐上元元年贾士达等造像题记有“上元元年正月一日贾士达敬造弥陀像一躯”[16]。与董钦造像题记相同,南宫后底阁造像也将阿弥陀像表述为“弥陀像”。

《隋书·地理中》“信都郡”条载:“信都郡,旧置冀州……南宫旧县,后齐废,开皇六年复。”[17]《全唐文补遗》显庆五年《李玄节墓志》载:“李玄节,父李郎,冀州南宫县令。”[18]隋唐时期南宫县与武强县同属冀州(或信都郡),可见造像题记中“弥陀像”的表述方式是这一地区的发愿文用词特色。

(二)造像风格有浓郁的北齐遗风

董钦造像主尊佛像通高13.6厘米,由头光、佛坐像和仰莲座三部分组成。头光宝珠形,外层透雕火焰纹,内层浮雕植物纹。颈部细长,无褶皱。身体修长,袒露右肩,肩部与手臂均纤细匀称。衣纹简洁而立体,褶皱高低不平、粗细参差,显得自然灵活。董钦造像主尊佛坐像的身体修长,头身比例接近1:4。这与西安地区北周造像宽短的风格差异很大。如北周天和五年(570年)比丘尼马法先造像为站立的佛像[19](图二),头身比例亦约为1:4,可见后者头部大、身躯短,是典型的长安地区北周造像风格。

图二 比丘尼马法先造像

董钦造像主尊佛左右两侧菩萨立像各由头光、身体和覆莲座三个部分组成。以佛右侧菩萨为例,通高9.6厘米,其头身比例超过了1:6,身体直立,比例纤细修长。头光宝珠形,内层浮雕植物纹,外层浮雕火焰纹。菩萨头顶结圆形发髻,戴三面宝冠,冠缯带绕手臂侧下垂至膝部。面部椭圆,脖细长,无褶皱。上身赤裸,戴连珠项圈,腰身纤细。两道天衣绕过身前呈U字形。下身着裙,腰右侧下垂连珠璎珞至左小腿部,两腿间下垂连珠璎珞一条。裙短露踝。

李柏华曾指出,董钦造阿弥陀佛鎏金造像,主尊脸形较为圆润,它与山东青州博物馆藏的两件北齐贴金彩绘石雕佛立像的脸形形象一致,属于夏名采先生论《青州龙兴寺佛教造像的艺术特色》中的北齐佛像中第二类:面部呈圆形一类[20]。如我们将董钦造像主尊与青州龙兴寺出土的两件北齐贴金彩绘佛坐像进行对比(图三),可以发现,董钦造像肉髻宽而低平,身体修长,袒露右肩,露出较宽的内衣衣边,大衣衣纹简洁贴体,左手施接引印,右手屈肘施大无畏印,与龙兴寺北齐造像非常相似。董钦造像可谓北齐遗风浓厚。

图三 龙兴寺坐像与董钦造像主尊

三、董钦造像的产地

从上文得知,董钦造像具有浓郁的河北地区和北齐造像特征。学界一般认为,隋唐时期的佛教艺术、墓葬艺术受到北齐风格影响,笔者也赞同此观点。公元577年,北周大军在周武帝率领下,由西向东进攻北齐,短短数月,北齐灭亡。北周灭齐之后,武帝颁布了一系列诏令,安抚民众,抚慰亡灵,另外征召贤才,李德林、阳休之等十八文士即在此时应诏随驾入周。《周书·武帝纪》载:

“(建德六年)三月壬午,诏山东诸州,各举明经干治者二人。若奇才异术,卓尔不群者,弗拘多少”[21]“己丑,诏山东诸州举有才者,上县六人,中县五人,下县四人,赴行在所,共论治政得失。”[22]

在这几个诏令的征召之下,十八文士等大量河北地区的能人志士相继来到长安地区。学者们已经关注到,潼关税村隋墓墓道仪仗图中的人物形象[23](图四)、西安南郊隋李裕墓M38出土的陶笼冠俑[24](图五)、长安隋郁久闾可婆头墓M140出土的门吏俑[25](图六),均身材高挑均匀,比例协调,脸型也均呈长圆形,与之前北周关中地区壁画和陶俑中的人物身材比例失调、制作较为粗陋的现象截然不同。可见,北齐造型艺术随着北周并齐和成规模的人才引进、人口迁徙,对隋代长安地区的艺术风格产生了很大的影响。

图五 隋李裕墓M38陶笼冠俑

图六 隋郁久闾可婆头墓M140门吏俑

图四 潼关税村隋墓墓道仪仗图

那么,董钦造像是在武强县所在的冀州地区制作的,还是在受到齐风影响的长安地区制作的呢?我们首先来分析一下董钦造像与其他隋代长安造像的差异。

(一)董钦造像与隋代长安造像的差异

笔者曾撰文总结长安北周造像风格,以武帝灭佛为界,将北周造像分为前后两期。前期造像风格多样,体现出南北大融合的特点;后期造像青石圆雕大型立像流行,为隋唐时期长安造像样式奠定了基础。长安北周圆雕造像显著特点为五官横长、身体宽短,覆莲狮座大流行,背光连珠纹装饰和佛座壸门装饰频繁出现。如来像头部肉髻较宽,均为螺发,绝大多数着通肩大衣。菩萨像以身体平板、璎珞繁缛风格为主,出现上身裸体、无璎珞的样式[26]。[27][28][29][30][31][32][33][34][35][36]

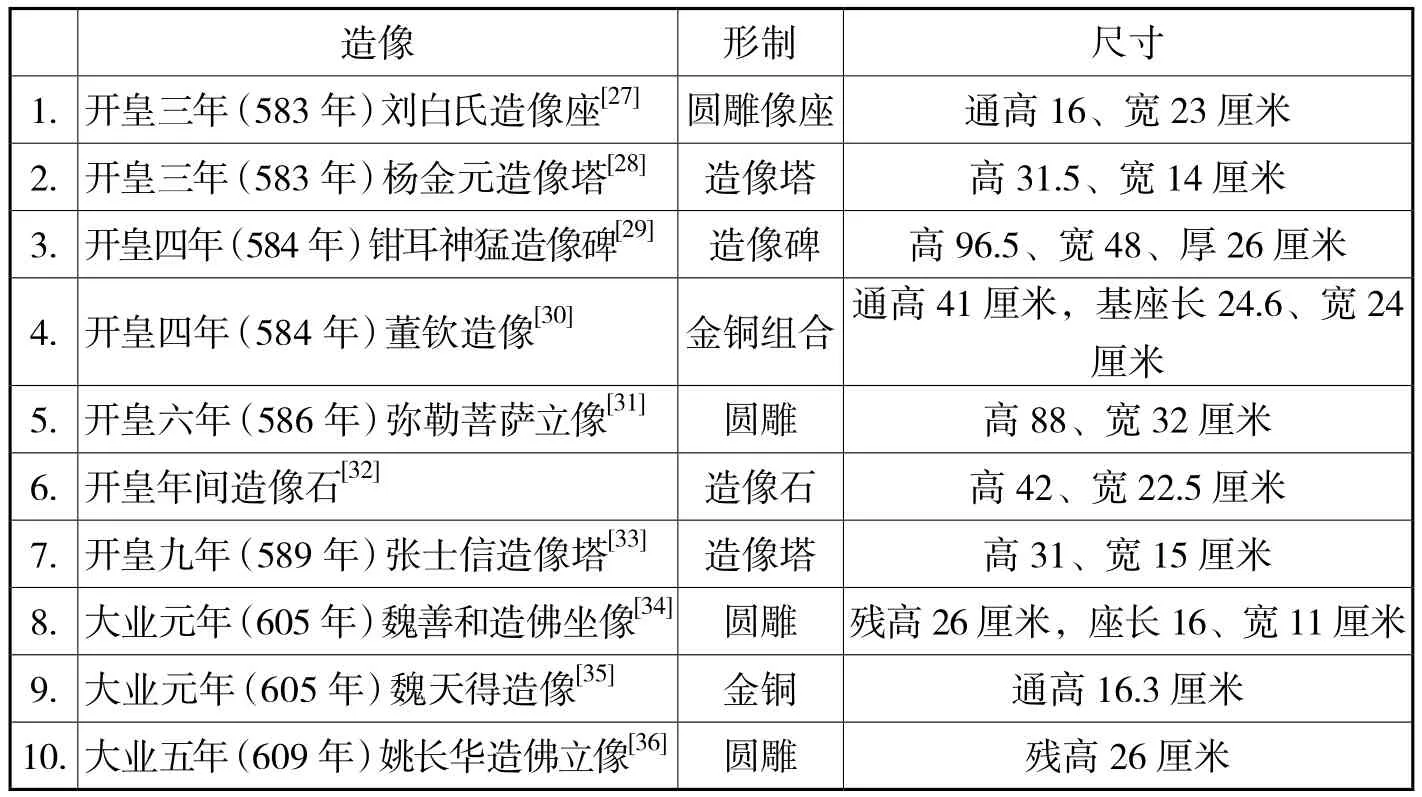

据笔者统计,目前长安地区出土的隋代纪年造像有10件,除董钦造像外,还有9件石质造像(表一)。

表一 长安地区隋代纪年造像登记表

从隋代魏善和、姚长华纪年石造像来看,更多地保存了北周造像宽短身材的风格,有较强的长安地方造像特色。而开皇六年造像则在宽短风格中出现了一些新的因素,例如面部出现椭圆形的趋势,腰部重点刻划翻折裙沿的褶皱等(图七)。

图七 长安地区隋代纪年造像

碑林博物馆藏有一尊金铜佛立像[37](图八),通高26.6厘米,其头身比例约为1:5,身体比例适中,面部竖长椭圆,着通肩大衣,衣纹简略,上身仅三道左肩至右胁下的斜U字形纹,腿部无衣纹。笔者认为该尊造像亦可能是隋代所造。与董钦造像不同的是这尊造像颈长而粗,有三道褶皱。

图八 碑林博物馆藏金铜佛像

无独有偶,陕西历史博物馆藏有一件西安枣园出土的金铜菩萨立像[38](图九),通高26.5厘米,由镂空头光、菩萨身体、仰覆莲座三部分组成。该菩萨像身体比例略显修长,赤裸上身,身体略微扭曲,天衣两道,绕过身前呈U字形,笔者认为很可能是隋代造像。但是与上述碑林博物馆藏隋代金铜佛像相同,该菩萨像颈部显得粗壮而长,有三道褶皱。

图九 陕西历史博物馆藏金铜菩萨像

造像的颈部长粗而且有三道褶皱,这是隋代长安地区石造像、关中地区摩崖造像的典型特征之一。如耀县药王山摩崖造像第13龛隋代半跏坐菩萨像,头部和身体均表现出椭圆、修长的特征,但是与北齐造像相比,颈部异常粗大而且有三道立体的褶皱[39](图一〇)。

图一〇 药王山第13龛

可见,目前发现的长安隋代造像中,石质造像和金铜造像呈现出两种不同的发展态势。石质造像更多地保存了北周造像的宽短风格,造像技术显得较为粗劣,北齐造像因素被生硬地加入其中。而金铜造像在保留北周造像传统之上,融入了北齐造像身躯修长的特征。

另外,长安地区北周石质造像中流行覆莲佛座,仰莲仅见于金铜造像中,如天和五年马法先造像,用阴线刻表现出宽大的单层仰莲瓣。上述两件推测为隋代造像的金铜佛像亦为较大的仰覆莲瓣,目前尚未发现多层较窄的仰莲佛座,特别是董钦造像这类在方形四足座基上的组合造像形制,目前尚未在长安造像中发现更早的例证。

(二)武强县的佛教造像渊源

河北地区是早期佛教的传播地之一,根据《出三藏记集》记载,《放光般若经》于元康元年(291年)五月译出:

“《放光》寻出,大行华京,息心居士翕然传焉。中山支和上遣人于仓垣断绢写之,持还中山。中山王及众僧城南四十里幢幡迎经,其行世如是。”[40]

早在公元三世纪末,佛教已在河北为人所接受。后赵时期(319-351年),盘踞冀州地区的石勒、石虎父子十分宠信大和尚佛图澄,极力推崇佛教,而“百姓因澄故多奉佛,皆营造寺庙,相竞出家”[41],河北成为这一时期佛教发展的重要区域。

前文介绍武强县临近的南宫县曾出土过200余件北魏至隋唐时期的精美造像,著名佛教文献《法苑珠林》中也有武强佛教传播的相关记载,讲述了贞观二十一年,武强县人齐士望死后七日复苏的灵验故事[42]。南宫、武强一带应为冀州地区一个重要的佛教文化据点。

金铜佛像是河北地区最流行的佛教造像形式,造像工艺发达。历年来河北各地也发现过不少的金铜造像[43]。河北博物院藏石家庄北宋村十六国造像、满城县孟村出土北魏延兴五年造像的精美程度可见一斑。见于记载的海外藏河北后赵年间至隋古代金铜佛像多达30余件[44]。

虽然目前尚未在河北地区发现与董钦造像相同的隋代金铜造像,但是学者们关注到:据传出自河北赵县的隋代开皇十三年范氏等造铜佛像(美国波士顿艺术博物馆藏)的造像组合与董钦造像完全一致,风格类似(图一一);传出土于河北唐县的“阿弥陀佛三尊像”(上海博物馆藏)的造像组合与董钦造像略有差别,二供养人像替代了二力士像(图一二)。

图一二 阿弥陀佛三尊像

图一一 隋开皇十三年范氏造像

其实类似的组合式金铜造像早在北魏时期就已经出现在河北地区。北魏正光五年(524年)牛猷造像(美国纽约大都会艺术博物馆藏),传1924年出土于正定府大佛寺附近。造像通高76.8厘米,包括一立佛、二菩萨、二思惟菩萨、二弟子、二力士、四供养人、二蹲狮、一香炉及火焰飞天背光、四足座基(图一三)。

图一三 北魏牛猷造像

综上所述,董钦造像没有长安地区隋代造像的典型特征,而武强县所在的河北地区在北魏晚期就出现以四足方形座基为基础的复杂的组合式金铜造像,这种制作工艺流行到隋,而类似的组合式造像在长安地区尚未发现。因此我们认为,董钦造像并不具备隋代长安造像的典型特征,很可能是在河北地区制作的。

四、董钦造像如何来到长安

董钦此人查无史载,造像题记表明董钦的衔位为“宁远将军”“武强县丞”。

隋文帝时,以散实官与散号将军为本阶,散实官占据着本阶序列高端(由从一品至正五品),散号将军被压缩在本阶序列低端(由正六品至从九品);隋炀帝时,将官员整体纳入单一品阶序列[45]。贞观十一年(637年),唐太宗正式将“散号将军”改易为“武散官”[46]。“宁远将军”在唐、五代和宋代用为正五品武散官阶称号。《旧唐书·卷四十二·职官一》载:“宁远将军。武散官。”[47]《新唐书·卷四十六》载:“正五品下曰:宁远将军。”[48]

北朝晚期到隋代开皇年间,“宁远将军”之号经历了从较高地位下落的过程,《隋书·百官下》载:

“宁远、振威二将军……伏波、轻车二将军……为从七品。”[49]

董钦所号“宁远将军”的品级应为从七品。《隋书·百官下》:

“县,置令,丞,尉,正,光初功曹,光初主簿,功曹,主簿,西曹,金、户、兵、法、士等曹佐,及市令等员。”[50]

《唐六典·卷三十·三府督护州县官吏》载:

“诸州上县令从六品上;丞一人,从八品上……中县令一人,正七品上;丞一人,从八品下……中下县令一人,从七品上;丞一人,正九品上……下县令一人,从七品下;丞一人,正九品下……。”[51]

可见董钦发愿造像之际,尚为隋代本阶序列中官品为从七品的散号将军,也暗示了董钦的出身可能与南朝建国者一样是寒门武将[52]。那么董钦造像是如何流传到长安地区的呢?《隋书·百官下》载:

“旧周、齐州郡县职,自州都、郡县正已下,皆州郡将县令至而调用,理时事。至是不知时事,直谓之乡官。别置品官,皆吏部除授,每岁考殿最。刺史、县令,三年一迁,佐官四年一迁。佐官以曹为名者,并改为司。”[53]

董钦作为县丞,需遵循“佐官四年一迁”的制度。那么,董钦迁任之时,发愿造像会如何处置呢?唐道宣在《集神州三宝感通录·卷二》中记述了类似的故事:

“二十七齐建元初,太原王琰昔在幼稚。于交阯贤法师所受五戒,以观音金像令供养。遂奉还扬都寄南涧寺。琰昼寝梦像立于座隅,意甚异之,即驰迎还。其夕,南涧失像十余,盗毁铸钱。至宋大明七年秋,夕放光照三尺许,金晖映夺,合家同睹。后以此像寄多宝寺。琰适荆楚,垂将十载,不知像处。及还扬都,梦在殿东众小像内,的的分明。诘旦造寺,如梦便获。”[54]

在观音金像的灵验故事中,我们可以看到,王琰地望太原,自交趾(今越南北部)奉像,曾将观音金像寄存在京师(建康,今南京)南涧寺、多宝寺中,而且在荆楚地区任职十年间一直将金像保存寺内,直到回到京师才迎回金像。

而且,信徒个人寄存在寺院的金像,很可能失窃甚至被损毁。这在王琰自己所写的《冥祥记·自序》中也有记载:

“后治改弊庐,无屋安设,寄京师南涧寺中。于时百姓竞铸钱,亦有盗毁金像以充铸者。时像在寺,已经数月。琰昼寝,梦见立于座隅,意甚异之。时日已暮,即驰迎还。其夕,南涧十余躯像,悉遇盗亡。”

被盗走的金铜造像一般会被“盗毁铸钱”“充铸”,无存于世。从另一个侧面也反映了当时供奉在寺院的小型金铜造像数量不菲。董钦造像留存至今,说明其并不在当时的被盗金像之列。从王琰与观音金像的故事里,我们可以推测:董钦在武强的四年任期满后,在某一个时间节点调任至京城,也将自己供养的金像带到隋大兴城(唐长安城)。

开皇二年文帝下令修建大兴城,开皇三年就迁入新都[55],京城内佛寺林立。龚国强曾考证隋大兴城内108座佛教寺院的寺名和部分寺院地点[56]。王亚荣考证大兴城内佛寺116座,分布很不平衡,北多南少、西多东少,有65坊的佛寺存在史料记载。寺院的建造集中在隋文帝开皇年间(581—600年),隋炀帝大业七年(611年)之后急剧衰落[57]。

董钦造像的出土地西安雁塔区八里村,因明朝时距离西安府有八里地而得名,隋唐为保宁坊。据《长安志》记载,保宁坊为长安外郭城里坊之一,位于皇城正南朱雀门街之东从北第八坊。至初唐,保宁坊地位变得特殊。贞观五年(631年),唐太宗第九子李治封晋王,晋王府就建在长安城南的保宁坊内。显庆元年(656年)高宗于旧宅为太宗及生母追福,舍宅立为道观以为常祀,名昊天观,占一坊之地,以谢父母昊天之恩[58]。

王亚荣在上文内明确指出,保宁坊内无寺院建造的相关记载。后介永强又根据《续高僧传》记载,摘录出12座大兴城内的寺院名,但仅有寺名而无具体地点[59]。由于董钦造像出土为基建施工偶然发现,无法判断其地隋代是否为佛寺。但是从唐代昊天观“占一坊之地”的规模来看,董钦造像原本存放于昊天观内某个殿堂之内的可能性也是存在的。

五、结 语

《隋书·地理志》中记载了魏征等人眼里的长安城:

“京兆王都所在,俗具五方,人物混淆,华戎杂错,去农从商,争朝夕之利,游手为事,竞锥刀之末,贵者崇侈靡,贱者薄仁义,豪强者纵横,贫篓者窘整,俘鼓屡惊,盗贼不禁,此乃古今之所同焉。”[60]

反观河北地区,则是另外一种景象:

“魏郡,邺都所在,浮巧成俗,雕刻之工,特云精妙,士女被服,咸以奢丽相高,其性所尚习,得京、洛之风矣,语曰:‘魏郡、清河,天公无奈何’,斯皆轻狡所致。”[61]“吴札观乐,闻齐之歌曰:‘映涣乎大风也哉!国未可量也。’在汉之时,俗弥侈泰,织作冰纹绮绣纯丽之物,号为冠带衣履天下。”[62]

正是因为这样的地域差异,北朝时期“华戎杂错”的长安城佛教造像的发展也经历了一个从相对封闭到开放的历程。笔者曾论述:北魏时期长安与东部的交流相对较少,直到东西魏分裂时,北魏孝武帝元修带领其随从投奔至关中,把洛阳的新风带到了长安城[63],长安造像受其影响趋于端庄,并且在公元530年前后出现了两组精美的金铜造像——神平三年(530年)杨伏生造像[64]以及未央区“比丘惠津敬造供养”造像[65]。北周平齐,又一次将齐风吹进长安城。《隋书·高祖本纪》载:

“皇妣吕氏,以大统七年六月癸丑夜,生高祖于冯翊般若寺,紫气充庭。有尼来自河东,谓皇妣曰:‘此儿所从来甚异,不可于俗间处之。’尼将高祖舍于别馆,躬自抚养。”[66]

生养于佛寺的隋文帝即位后,采取了一系列支持佛教发展的举措,如分送舍利、大修佛寺、完善僧官制度等。董钦造像流传的故事也正是在这种时代背景下产生的。

[1]西安市文物保护考古所编:《西安文物精华·佛教造像》,世界图书出版公司,2010年,第97页。

[2]阮丽:《隋代佛像的分类与造型》,中央民族大学硕士学位论文,2006年。

[3]孟婷:《隋开皇年间铜佛像的样式与造型》,《艺术市场》2009年第7期。

[4]刘壮勇:《上海博物馆藏隋代阿弥陀佛净土变铜佛像研究》,华东师范大学硕士学位论文,2020年。

[5]李柏华:《隋代三件阿弥陀佛整铺造像之解析》,《文博》2010年第2期。

[6]王乐庆:《雕塑中的信仰 从董钦造像铭文看隋代的净土思想》,《中国宗教》2016年第12期。

[7]田继伟:《关于隋代董钦鎏金佛造像探析》,《文物鉴定与鉴赏》2019年第7期。

[8]张建宇:《海外藏河北金铜佛像举要》,《民族艺术》2015年第3期。

[9]许正文:《论隋代州郡政区的整顿改革》,《陕西师大学报(哲学社会科学版)》1994年第2期。

[10] [唐]杜佑撰,王文锦等点校:《通典》卷第一百七十一 《州郡一・序目上》,中华书局,1988年12月,第4469页。

[11] [唐]魏征、令狐德棻撰,中华书局编辑部点校:《隋书》卷三十《地理中·信都郡》,中华书局,1973年8月,第846页。

[12]同 [6]。

[13] CBETA 2021.Q4, T12, no.365, p.342c16~19。

[14]河北省文物研究所、邢台市文物管理处、南宫市文物保管所:《南宫后底阁》,文物出版社,2019年10月。

[15]朱建路:《河北南宫后底阁村唐代佛教造像题记考释》,《中国国家博物馆馆刊》2017年第4期。

[16]杨洁文:《南宫后底阁遗址出土唐代佛造像选介》,《文物鉴定与鉴赏》2015年第8期。

[17][唐]魏征、令狐德棻撰,中华书局编辑部点校:《隋书》卷三十《地理中》,中华书局,1973年8月,第846页。

[18]吴钢编:《全唐文补遗》,三秦出版社,2007年,第5辑,第123页。

[19]西安市文物保护考古所编:《西安文物精华·佛教造像》,世界图书出版公司,2010年,第56页。

[20]李柏华:《隋代三件阿弥陀佛整铺造像之解析》,《文博》2010年第2期。

[21][唐]令狐德棻等撰,中华书局编辑部点校:《周书》卷六《帝纪第六·武帝下》,中华书局,1971年11月,第102页。

[22][唐]令狐德棻等撰,中华书局编辑部点校:《周书》卷六《帝纪第六·武帝下》,中华书局,1971年11月,第103页。

[23]陕西省考古研究院:《陕西潼关税村隋代壁画墓发掘简报》,《文物》2008年第5期。

[24]陕西省考古研究院:《西安南郊隋李裕墓发掘简报》,《文物》2009年第7期。

[25]陕西省考古研究院:《长安高阳原隋郁久闾可婆头墓发掘简报》,《文博》2018年第4期。

[26]長安における北周時代の仏教造像,《仏教文明の転回と表現——文字・言語・造形と思想》,勉诚出版社,2015年4月。

[27]西安市文物保护考古所编:《西安文物精华·佛教造像》,世界图书出版公司,2010年,第96页。

[28]西安市文物保护考古所编:《西安文物精华·佛教造像》,世界图书出版公司,2010年,第100页。

[29]赵力光:《长安佛韵——西安碑林佛教造像艺术》,陕西师范大学出版社,2010年4月,第38页。

[30]西安市文物保护考古所编:《西安文物精华·佛教造像》,世界图书出版公司,2010年,第97页。

[31]赵力光:《长安佛韵——西安碑林佛教造像艺术》,陕西师范大学出版社,2010年4月,第68页。

[32]赵力光:《长安佛韵——西安碑林佛教造像艺术》,陕西师范大学出版社,2010年4月,第69页。

[33]西安市文物保护考古所编:《西安文物精华·佛教造像》,世界图书出版公司,2010年,第102页。

[34]西安市文物保护考古所编:《西安文物精华·佛教造像》,世界图书出版公司,2010年,第103页。

[35]西安市文物保护考古所编:《西安文物精华·佛教造像》,世界图书出版公司,2010年,第104页。

[36]韩保全:《隋正觉寺遗址出土的石造像》,《考古与文物》1987年第6期。

[37]其报告时代为唐代。见Annette L.Juliano.Buddhist Sculpture from china: Selections from the Xi’an Beilin Museum Fifth through Ninth Centuries[A].China Institute Gallery.China Institute New York.2007:107.

[38]1960年西安市西郊枣园出土,报告时代为唐代。见陕西历史博物馆:《陕西历史博物馆》,陕西旅游出版社,2002年。

[39]于春、陈晓捷:《药王山摩崖造像考古报告》,三秦出版社,2015年11月,第30页。

[40]CBETA 2021.Q4, T55, no.2145, p.48a15~18。

[41] [唐]房玄龄等撰,中华书局编辑部点校:《晋书》卷九十五列传第六十五《艺术·佛图澄》,中华书局,1974年11月,第2487页。

[42]《法苑珠林》卷第七十三:唐魏州武强人齐士望,贞观二十一年死,经七日而苏(CBETA 2021.Q4, T53, no.2122, p.842b13~14)。

[43]李树涛、王国荣:《河北赤城发现鎏金铜造像窖藏》,《文物春秋》2000年第1期;王敏之、何占通:《河北河间出土隋唐鎏金铜造像》,《文物》1991年第2期;樊子林、刘友恒:《河北正定收藏的一批早期铜造像》,《文物》1993年第12期。

[44]张建宇:《海外藏河北金铜佛像举要》,《民族艺术》2015年第3期。

[45]卢向前、熊伟:《本阶官位形成与演化——北周隋唐官制研究》,《浙江大学学报(人文社会科学版)》2009年第1期。

[46]朱旭亮、李军:《分位与分叙: 文武分途与唐前期散官体系的演进》,《西北大学学报(哲学社会科学版)》2020年第2期。

[47][后晋]刘昫等撰,中华书局编辑部点校:《旧唐书》卷四十二《职官一・正第五品下阶》,中华书局,1975年5月,第1795页。

[48][宋]欧阳修、宋祁撰,中华书局编辑部点校:《新唐书》卷四十六《百官一・尚书省・兵部》,中华书局,1975年2月,第1197页。

[49][唐]魏征、令狐德棻撰,中华书局编辑部点校:《隋书》卷二十八志第二十三《百官下》,中华书局,1973年8月,第787页。

[50] [唐]魏征、令狐德棻撰,中华书局编辑部点校:《隋书》卷二十八志第二十三《百官下》,中华书局,1973年8月,第784页。

[51][唐]李林甫等撰,陈仲夫点校:《唐六典》,三府督护州县官吏卷第三十《京县·畿县·天下诸县官吏》,中华书局,1992年1月,第751页。

[52]陈苏镇:《南朝散号将军制度考辨》,《史学月刊》1989年第3期。

[53] [唐]魏征、令狐德棻撰,中华书局编辑部点校:《隋书》卷二十八《百官下》,中华书局,1973年8月,第792页。

[54]CBETA 2021.Q4, T52, no.2106, p.419a15~23。

[55][唐]魏征、令狐德棻撰,中华书局编辑部点校:《隋书》卷一《高祖纪上》,中华书局,1973年8月,第18页。

[56]龚国强:《隋唐长安城佛寺研究》,中国社会科学院研究生院博士学位论文,2002年5月。

[57]王亚荣:《隋大兴城佛寺考》,《世界宗教研究》2005年第1期。

[58]叶青:《唐代昊天观历史与现状考察》,《中国本土宗教研究》,2020年。

[59]介永强:《<隋大兴城佛寺考>拾遗 》,《中国古都研究(第二十三辑)——南越国遗迹与广州历史文化名城学术研讨会暨中国古都学会2007年年会论文集》,2007年。

[60][唐]魏征、令狐德棻撰,中华书局编辑部点校:《隋书》卷二十九《地理上》,中华书局,1973年8月,第817页。

[61] [唐]魏征、令狐德棻撰,中华书局编辑部点校:《隋书》卷三十《地理中》,中华书局,1973年8月,第860页。

[62][唐]魏征、令狐德棻撰,中华书局编辑部点校:《隋书》卷三十《地理中》,中华书局,1973年8月,第862页。

[63]于春:《长安北魏佛教造像分期研究——以纪年造像为中心》,《故宫博物院院刊》2016年第5期。

[64]朱捷元:《“神平三年”杨伏生造鎏金弥勒铜像》,《文物》1979年第7期。

[65]西安市文物保护考古所编:《西安文物精华·佛教造像》,世界图书出版公司,2010年。

[66][唐]魏征、 令狐德棻撰,中华书局编辑部点校:《隋书》卷一《高祖上》,中华书局,1973年8月,第1页。