微藻光合减排燃煤电厂烟气CO2及资源化利用研究进展

2022-09-13彭虹艳富经纬朱贤青

黄 云,彭虹艳,富经纬,朱贤青,夏 奡,朱 恂,廖 强

(1.重庆大学 低品位能源利用技术及系统教育部重点实验室,重庆 400044;2.重庆大学 能源与动力工程学院 工程热物理研究所,重庆 400044)

0 引 言

近年来,能源与环境问题已成为当今世界经济发展的首要问题,而化石能源的大量开采和使用在造成其储量迅速减少的同时,还带来了严重的环境污染和气候恶化。从根本上改变能源使用结构,突破当前能源、环境、资源三者之间的矛盾成为关注焦点和研究热点。中国作为世界上最大的碳排放国,应对气候变化成为我国基本实现社会主义现代化的最大挑战。习近平总书记在2020年联合国大会上明确表示:中国将落实2030年前CO2排放达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和目标[1]。因而,积极开发环境友好和符合经济发展的可再生能源,大力发展CO2减排技术,成为关系中国可持续发展的重大战略需求。在各种可再生能源中,生物质能占据重要地位,据估计,地球上植物每年通过光合作用固定碳达2×1011t、能量达3×1018kJ,可开发的能源约相当于全世界每年能耗的10倍[2-4],其中藻类生物质的贡献约占46%[5]。微藻是一种体积小、结构简单、生长迅速的单细胞植物。微藻光合作用效率高,是陆生植物的10~50倍,其光合固碳速率高达1 826 mg/(L·d)[6-7],因此微藻能高效固碳,同时其微藻生物质能用于可再生能源制取等,在促进碳减排的同时改善能源结构。

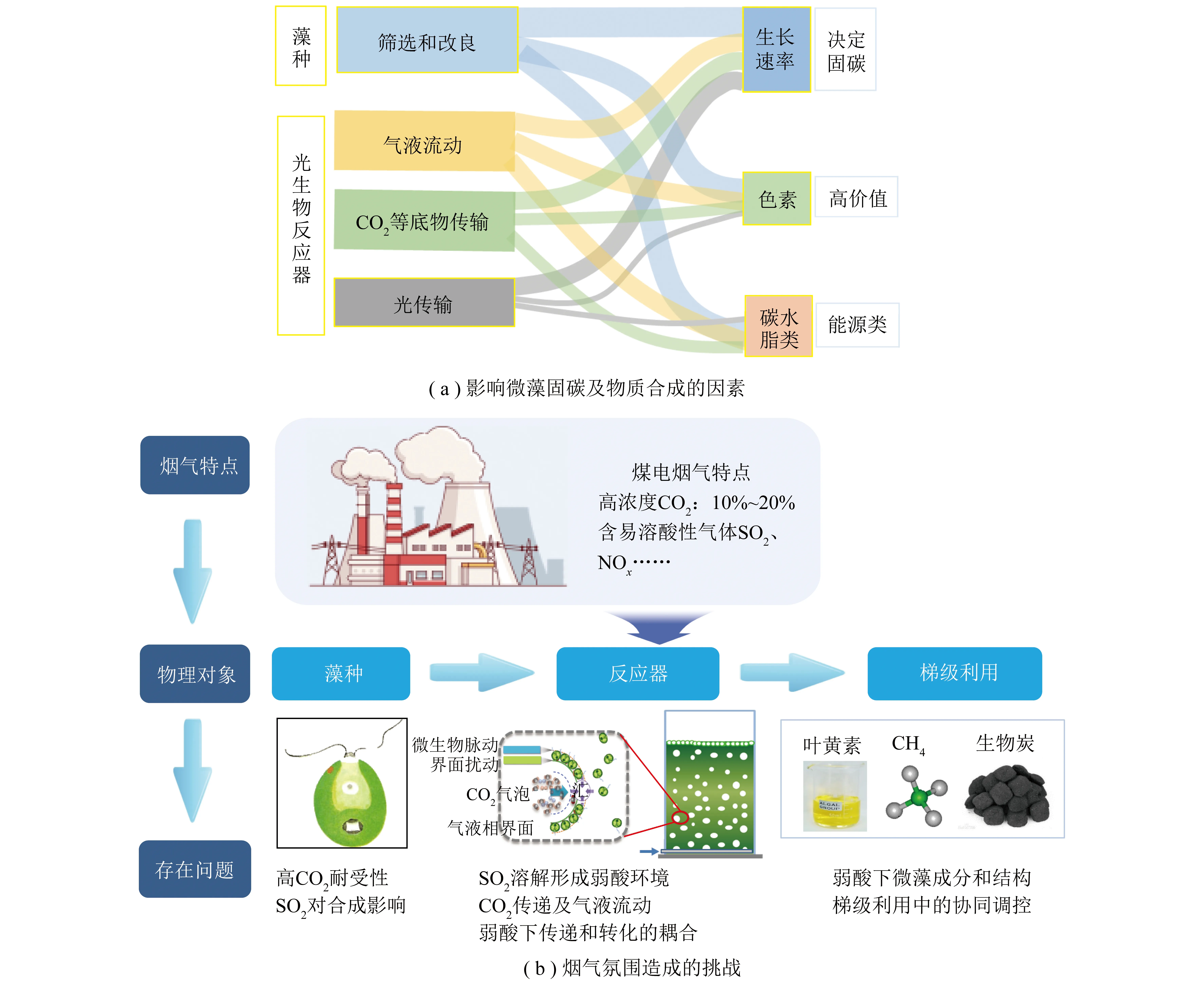

微藻固碳的基本作用原理是光合作用,将无机CO2通过卡尔文循环固定转化为碳水化合物并释放氧气[8],随后碳水化合物又会进一步分解转化为热值更高的油脂。微藻生物质中富含能源类物质,如碳水化合物和脂质,这些能源类物质可通过各种技术转化为清洁生物燃料[9]。据统计,培养1 kg微藻可固定1.83 kg CO2,产生物柴油0.3 kg,生物燃气360 L[10-11]。此外,微藻光合作用的发生场所为叶绿体内,微藻必须先合成足够的叶绿素捕捉光为固碳反应提供动力,而叶绿素合成过程中会伴随叶黄素(高价值物质)的合成。微藻的高效固碳及产物合成取决于微藻的藻种、光生物反应器内CO2气液流动及光传输等。根据GB 13223—2011《火电厂大气污染物排放标准》[12],排放的电厂烟气中主要含10%~20%的CO2、100 mg/m3的SO2和100 mg/m3的NOx等,烟气成分显著区别于微藻常规生存氛围空气,尤其是烟气中CO2体积分数比空气条件下CO2体积分数(400×10-6)高几百倍。实现高效微藻固碳,要求微藻能在烟气环境下具有较高的生长速率,这对微藻藻种的选育、驯化及改良提出了新的要求。

目前,微藻生物质后期利用的主要方式是将培养采收后的微藻进行脱水干燥,再提取油脂以获得生物油。但该技术路线存在诸多问题:① 微藻累积油脂过程在缺氮、高光等胁迫环境下完成,LIAO等[13]研究表明,随光照强度增加,小球藻的生物量先随光照强度的增强而增加,光照强度过强时,微藻受到光抑制从而停滞生长,但此时的微藻油脂含量提高。在低氮培养环境会促进小球藻的油脂合成,但是影响微藻的生长速率,导致最终产物累积量下降,微藻培养成本增加;② 微藻干燥和油脂提取过程能耗极高,占全过程总能耗的42%,并且通过微藻生物质炼制的生物柴油价格约为3.69美元/L[14],是0号柴油价格的3倍,因此,微藻制取生物柴油的经济性差。

微藻固定烟气CO2是可行的减排方案,但如何提高该工艺的经济性和高效性是难题。针对上述问题,笔者论述了微藻下游工艺的利用,提出微藻高值化的生物活性物质和能源化的生物燃料物质梯级开发思想,并梳理了目前微藻下游工艺现状,以加速微藻固碳减排的利用与发展。

1 适合烟气氛围微藻藻种的构建

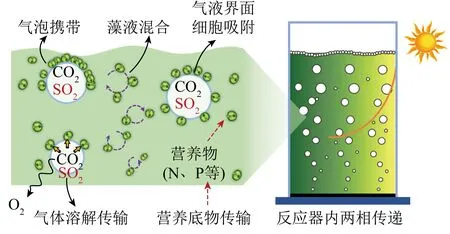

微藻固碳过程涉及多方面,首先烟气通入光生物反应器后形成气液两相流动,烟气中CO2经溶解扩散至藻细胞内被生物转化利用。但SO2易溶解且呈酸性,酸性条件会抑制微藻的光合生长固碳及产物合成(图1)。影响微藻固碳的因素包含藻种对烟气条件的耐受性、高效微藻光生物反应器及烟气氛围下微藻培养条件。笔者从藻种、反应器内气液传递及性能强化等方面展开讨论。

图1 微藻实现烟气固碳的关键因素Fig.1 Key factors for microalgae achieving carbon sequestration in flue gas

微藻耐受烟气需要高碳氛围和酸性环境,环境因子可能对微藻产物合成有较大影响。因此,藻种筛选是实现高效固碳的首要条件,良好的藻种是实现微藻高效经济生物固碳减排的基础。

1.1 高效固碳藻种选育

据估计,微藻种类超过20万种,仅有70~80种被利用,其中用于规模化工业生产的仅有小球藻(Chlorella)、螺旋藻(Spirulina)、杜莎藻(Dunaliella)、雨生红球藻(Haematococcus)及紫球藻(Porphyridium)。适合以电厂烟气作为CO2来源且户外培养的藻种必须具备高环境耐受性,如耐高浓度CO2(>10% CO2)、耐高温(10~45 ℃)与耐高光强(>2 000 μE/(m2·s)。CHENG等[15]分别采用递增CO2浓度梯度驯化、化学诱变和基因工程的方法筛选出耐高浓度CO2的藻种。同时,为比较多种藻种在烟气氛围下不同的固碳能力和微藻生长能力,SANDA等[16]将处理后的发电厂烟气通入微藻培养基中,比较了小球藻(Chlorellafusca)、普通小球藻(Chlorellavulgaris)、海水小球藻(Chlorellasaccharophila)、栅藻(Scenedesmusopoliensis)等35种细菌和微藻分别在Zarrouk培养基和BBM培养基下的生长特性和固碳能力,结果表明,小球藻、栅藻及绿囊藻在烟气培养条件下具有较高的生长速率,最大的生物量和光合效率。研究表明,许多藻种和菌株具有较高的CO2耐受性,但缺乏更多培养信息,ZHAO等[17]则采用逻辑生长模型筛选耐受高CO2条件的小球藻菌株,应用逻辑模型筛选小球藻菌株,采用逻辑模型中的3个重要参数(承载能力、内在增长率、拐点)描述高浓度CO2条件下微藻的生长特性,通过比较3个参数可有效选择良好的菌种。同时,为适应烟气中存在的NOx和SOx等物质,SINGH等[18]筛选了13株微藻,测试其在溶解的烟气化合物中的生长能力和光合能力,以及对亚硫酸氢盐/亚硫酸盐的适应能力。结果表明,微藻菌株KMC8对溶解在培养液中的烟气化合物表现出高耐受性,适应后的菌种具有更高的生物质产量(1.32 g/L),中性脂质积累32%,CO2固定率较高(136.79 mg/(L·d))。

除选择现有藻株适应烟气氛围培养,在燃煤发电厂周围筛选本地藻株也是挑选合适菌株的途径。YAHYA等[19]筛选了马来西亚燃煤发电厂周围的3个优势藻种,包括拟微绿球藻(Nannochloropsissp)、融合微藻(Tetraselmissp.)和等鞭金藻(Isochrysissp)。结果表明,等鞭金藻相对其他藻种的固碳效率更高。随后使用响应曲面法在金鞭藻培养条件进行优化研究,并用电厂产生的实际烟气进一步驯化和测试,在光生物反应器中CO2固定量为0.35g/L。对于中国本地的藻种筛选,CHOU等[20]筛选出耐热性小球藻藻株ESP-31的突变体,发现突变体的微藻比野生型的微藻具有更高的光合活性和生物质生产力。更重要的是,突变体能在高温(40 ℃)和高浓度的模拟烟道气体(25% CO2、80×10-6~90 ×10-6SO2、90×10-6~100×10-6NO)生长,其碳水化合物和脂质含量比ESP-31野生型藻株更高。

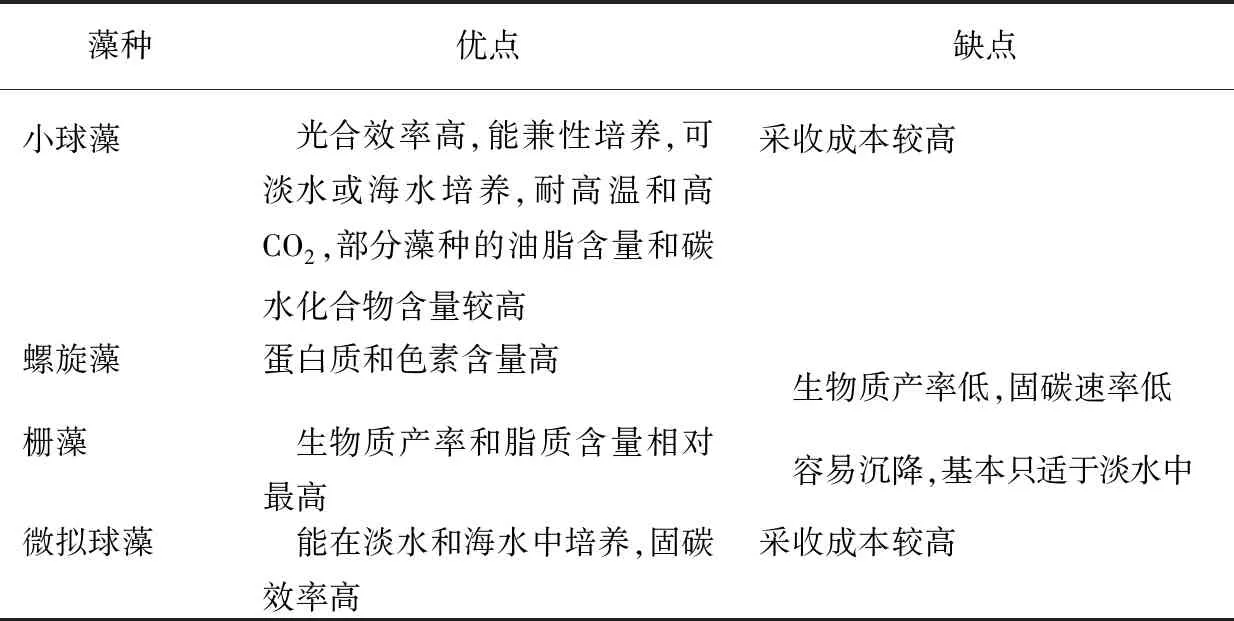

用于燃煤发电厂烟气处理的各种藻种见表1,小球藻被认为是最有望从燃煤烟气中捕获CO2的微藻[21]。小球藻不仅具有较高的CO2固定率,还可以吸收发电厂燃烧气体中的有毒物质,尤其是NOx和SOx,是微藻工业应用的良好藻种[22]。同时,小球藻可在淡水和咸水中生长,产油率高、产品附加值高,可长期稳定维持微藻生物质产率,产出的微藻生物质除可作为生物燃料原料外,还可进一步开发高经济价值的保健食品、皮肤保养品及微藻饲料添加剂等。

表1 常用于固定烟气CO2的藻种优缺点Table 1 Advantages and disadvantages of several algal species commonly used to fix flue gas CO2

1.2 藻种碳代谢及产物合成途径改良

外界环境因子对碳水化合物合成代谢通路上酶活性的表达影响显著,提高微藻中碳水化合物产量,需借助基因组、代谢物组学、脂质组学等高通量分析工具,详细分析细胞不同代谢途径,了解微藻的生长特性。DNA合成、基因操作工具和方法的快速发展以及功能基因组的可及性扩大了改进微藻工程的潜力[23],同时随着新一代高通量测序技术的普及和发展,基于IIumina高通量测序平台的RNA-Seq具有更高的检测通量和精确度,可对任意物种的转录组进行检测,是转录组研究的强大工具。CHENG等[24]通过核辐照对小球藻物种进行突变并用高浓度CO2驯化,在空气鼓泡下使用500 Gy的60Co γ 辐照突变的小球藻生物质产量增加了53.1%。同时测定了诱变前后小球藻的转录组和基因表达,分析了诱变对微藻代谢途径的影响和改变,从分子层面上分析了固碳效率提高的原因。解析基因功能后将基因片段“扦插”入微藻细胞内,以促进微藻生长和物质代谢是下一步研究目标。CHOW等[25]构建了微藻的纤维素合成酶acsAB基因表达载体,并将此载体转植到蓝绿藻细胞中,提高了微藻的纤维素及糖含量,同时将能提高胞内CO2浓度的ictB基因置入藻类基因组,增进了微藻的光合固碳效率,提高了纤维素及糖产量。利用遗传工程,通过构建莱茵衣藻二脂酰甘油酰基转移酶基因DGTT1的过表达质粒,转形至CPC2,获得转殖株,重组藻株的生物量浓度比野生型菌株高29%,促进了斜生栅藻株CPC2光合生长和产油能力。最近研究中,分别使用电穿孔将农杆菌质粒介导转移到小球藻C.sorokinianaFSP-E内,通过倒置荧光显微镜观察野生型菌株的荧光,增加了67%。随后,创建了一个含有质粒Cas 9的片段,该片段具有靶向omega-3脂肪酸去饱和酶(fad3)基因的sgRNA,将该片段导入小球藻C.vulgaris后,发现其有较高的脂质积累(质量分数46%),是小球藻中第1个成功的基因操作。

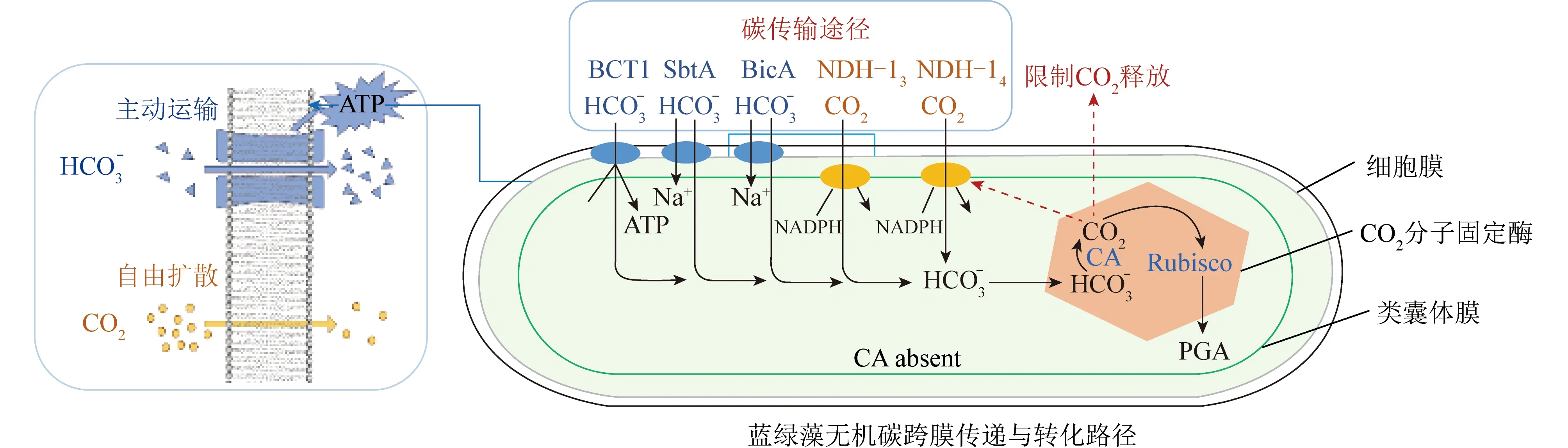

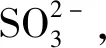

与其他光合生物相同,微藻自然进化出碳浓缩机制(CCM),以减少对光呼吸的影响。CCM机制涉及多个步骤,包括溶液中CO2溶解、碳酸氢盐跨微藻细胞膜输运和微藻细胞内碳酸酐酶介导的碳酸氢盐和CO2的相互转化(图2)[26]。CO2首先在微藻溶液中溶解扩散,然后微藻在Calvin-Benson-Bassham(CBB)循环中通过羧化酶RuBisCO(核酮糖-1,5-二磷酸羧化酶-加氧酶)实现CO2的同化,如图3所示[27]。RuBisCO羧化酶的活性和含量对于微藻催化CO2固定具有决定性作用,针对高浓度CO2下微藻的培养,使用催化率更高的RuBisCO突变体可能明显提高微藻生产率[28]。增加RuBisCO酶的活性水平以增加整体羧化活性可行,该策略在微藻菌株海洋微拟球藻(Nannochloropsisoceanica)中被报道,其中RuBisCO活化酶的过表达使其生长速率提高了32%,生物量积累提高了46%,脂质生产力提高了41%,伴随着光合作用效率升高了28%[29]。除RuBisCO外,由景庚酮糖二磷酸酶(SBP)和果糖二磷酸醛缩酶(FBA)催化的CBB循环反应也是重要限速步骤[30-31]。FBP/SBP酶在转基因微藻Euglena叶绿体中的成功表达增强了其在卡尔文循环中的代谢水平,使得EpFS4的细胞体积明显大于野生型细胞,在高光照和高CO2下,EpFS4细胞的光合活性显著高于野生型[32]。将质体转运肽引导的FBA酶引入普通小球藻叶绿体中,提高了微藻的光合能力(约1.2倍)和细胞生长。分子和理化分析表明,醛缩酶过表达可能在促进卡尔文循环中1,5-二磷酸核酮糖的再生和光系统中的能量转移中发挥作用[33]。

图2 CO2在微藻细胞内的同化流程[27]Fig.2 CO2 assimilation process in microalgae cells[27]

图3 烟气在微藻光生物反应器内的溶解扩散示意Fig.3 Schematic diagram of dissolved diffusion of flue gas in a microalgal photobioreactor

通过详细分析微藻中用于促进微藻碳固定及各产物合成的序列特征和结构,通过反义技术调控PEPC的表达,有可能提高微藻固碳能力和产物合成方向。

2 微藻光生物反应器内气液多相能质传递及生化转化

2.1 烟气CO2气体在反应器内的流动及转化

CO2是微藻光合作用最主要的底物,CO2被微藻细胞利用通常经历2个过程:CO2从气相至液相的溶解扩散过程以及微藻对溶解在培养液中的碳源的吸收利用过程,因此,CO2在溶液中的溶解传输特性对微藻生长固碳有显著影响。

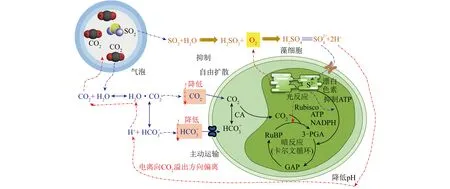

在微藻光生物反应器中,CO2从气泡中向培养液中的溶解扩散过程是微藻对CO2固定速率的关键限制步骤,同时还存在气泡界面的细胞吸附和微藻携带,微藻对溶解碳的生化转化利用等一系列现象(图3)。赵莎等[34]研究发现微藻会在气液界面附近向CO2浓度较高处运动并富集,在毛细力作用下吸附在气泡表面。其中CO2在微藻悬浮液中溶解扩散的传质阻力主要集中在CO2气泡与培养液之间相界面处的薄气膜和薄液膜[35]。据计算,CO2从气相向液相的传质阻力比CO2在气相中的传质阻力大104倍[36]。另外,ZHAO等[37]提出了基于气液界面非平衡理论的理论模型来预测微藻悬浮液气泡中的CO2溶解和固定特性,确定能有效促进CO2溶解的模型的无量纲参数Biot为0.65,发现气泡中CO2初始体积分数大于15%时,可能存在微藻的光合抑制,但提高藻液浓度又进一步促进CO2的溶解和微藻的固碳作用。因此,强化CO2的溶解传输可提高微藻固碳效率。

KIM等[38]将无孔中空纤维膜组件引入反应器内,最大限度减小了气泡直径,使CO2利用率达90%。胡自明等[39]研究表明,气泡在光生物反应器中的上升速度随气体分布器孔径及孔间距的减小而降低,这会增加CO2气泡在藻液中停留时间,强化CO2溶解传输。最终CO2体积传质系数提高了143%,混合时间降低了24%,最终使微藻生物质浓度提高18.8%,固碳速率提高23.2%。在微藻光生物反应器中增加扰动件来提高CO2的传质是常见手段。FU等[40]在微藻光生物反应器中添加了一个翼型偏转的内构件,优化了反应器中的两相流动状态,在该新型反应器下,CO2体积传质系数提高了21.4%,微藻生物质产量增加了18.3%。

2.2 烟气中酸性气体SO2胁迫下的微藻生物固碳

图4 酸性气体SO2对微藻固碳抑制原理示意Fig 4 Schematic representation of the inhibition of carbon sequestration by microalgae by the acid gas SO2

对于藻细胞而言,硫是氨基酸半胱氨酸、蛋氨酸以及含硫类囊体脂质的重要成分,在微藻生长中必不可少[43]。淡水藻类中硫占比0.15%~1.96%[44],微藻通过硫酸盐吸收到细胞质中获取硫,硫酸盐被运输到质体中,如果过量存在,则储存于液泡中。产生的亚硫酸盐被亚硫酸盐还原酶进一步还原为硫化物(S2-),硫化物则进一步合成半胱氨酸[45]。在酸性条件下亚硫酸氢盐对部分微藻的毒性会增强[46]。YANG等[47]发现在低浓度(NaHSO3质量浓度<104 mg/L)下,亚硫酸氢盐被B.braunii用作硫源,亚硫酸氢盐被氧化成硫酸盐,但高浓度的亚硫酸氢盐(NaHSO3质量浓度>104 mg/L)有毒。CHENG等[48]用脱硫脱硝后的燃煤电厂烟气通入跑道池内培养微藻Nannochloropsisoculata,发现SO2的持续溶解导致培养液pH降至5.8~6.0,而一般微藻生长的适宜pH在6.5~7.5。低pH培养条件严重偏离微藻的适宜生长条件,导致微藻细胞内酶活性降低,微藻生物量降低,微藻固碳效率下降,甚至死亡。SO2溶解后使藻液pH迅速降低意味着藻液中H+浓度快速升高,而培养液中大部分H+由CO2和SO2溶解电离而来,SO2在溶液中的溶解强度远大于CO2。推测SO2的溶解会使CO2溶解扩散受阻,进而影响微藻的碳吸收和碳转化。因此,需要研究烟气SO2胁迫对微藻生物固碳的影响,筛选用于固定烟气CO2的微藻藻株不仅要在高CO2氛围下保持较高的生长速率,还需对SO2具有较高的耐受性。

微藻可通过驯化方式提高对SO2的耐受性,如在模拟烟气存在下通过自适应演化获得的一种新菌株Chlorellasp.,能完全耐受100×10-6SOx的同时保持最大CO2固定率1.2 g/(L·d)[49]。发电厂烟气来源不同,其SO2浓度也有所差异,微藻在不同浓度SO2下受到的胁迫作用也有所差异。研究表明小球藻LEB 111对CO2的生物固定作用直到SO2体积分数达到400×10-6才会受到明显影响[22]。MATSUMOTO等[50]用电厂烟气培养微拟球藻(Nannochloropsissalina)和三角褐指藻(Phaeodactyluntricornutum),发现随SO2浓度升高,微藻悬浮培养液的pH降低,进而导致微藻生物量降低,微藻固碳效率下降。最新研究中,DESJARDINS等[51]在废弃矿区附近的酸性水域(pH=3.0~4.5)中收集了8株野外藻株样本,经过4 a驯化,培养的球菌属(Coccomyxasp)藻株具有良好的低pH耐受性,在pH低至3时,仍达到了最高密度293.1 mg/L和最大生产力38.8 mg/(L·d)。针对较高SO2浓度对微藻的胁迫作用,WANG等[52]在低质量浓度和高质量浓度SO2(分别为192和48 mg/m3,标准状态)下进行试验,比较了添加外源亚精胺时小球藻对SO2胁迫抗性的影响,结果表明亚精胺通过增强抗氧化反应以抵御氧化损伤、保护光合系统结构、促进叶绿素合成、缓解培养基的酸化,在连续SO2环境中充分提高了生长速率和生物积累量。因此,可通过藻种筛选和驯化或添加额外试剂解决燃煤烟气中SO2溶于藻液带来的硫胁迫和培养液pH迅速降低问题。

2.3 光生物反应器内微藻固定烟气CO2过程调控

由于结构简单、可扩展性强,跑道池是处理燃煤电厂排放大量废气最常见的光生物反应器[53],跑道池的理想面积微藻生物量经评估可达40 g/(m2·d)[54]。研究表明,大多数室外跑道池光生物反应器的平均微藻生物质产量达10~25 g/(m2·d),导致跑道池光生物反应器微藻生物质产量低的主要因素是混合状态不佳和光利用效率差,封闭式光生物反应器中也存在同样问题。因此,探究不同类型下微藻光生物反应器的调控和强化对微藻的烟气固碳有重要作用。

微藻光生物反应器对微藻固定烟气CO2的调控主要集中在光传输、CO2气液混合及溶解传输方面,同时,不同类型的微藻光生物反应器表现不同。不同调节对微藻生物质各成分占比也有不同效果,通过反应器设计可调节微藻能源资源产物合成。光是微藻生长的唯一动力,MA等[55]研究了反应器内微藻溶液浓度、色素含量等对光衰减的影响。基于反应器内微藻悬浮液的光衰减特性,SHOW等[56]将含散光纳米颗粒的导光板内置于跑道池内,利用纳米板将光从外界直接导入反应器内光不足/暗区,反应器内部形成二次光源,光分布更均匀,反应器内单位藻液体积受光面提高了10倍,微藻固碳能力提高2倍。封闭式反应器包括管状(垂直/水平)、气泡柱或气升(垂直)和平板等,这些反应器存在各自优缺点。管状光生物反应器有较高的体积生物量密度但易导致O2积累、光抑制,同时对土地需求量大。气泡柱或气升光生物反应器气体交换最大,光合作用效率最佳,光照和黑暗循环最佳,土地需求更少,但存在高成本和可扩展性问题。平板光生物反应器功耗低,但微藻在该反应器中的光合效率相对较低,同时由于气体混合不完善,平板中可能存在死角。改善光照、混合和曝气条件则是提高这些反应器固碳率的共同途径,同时优化对应的光生物反应器配置或根据点源处的碳排放扩大相同的配置也是需要解决的问题。在工业中,垂直气泡柱光生物反应器是首选,因为其空间要求更小,投资成本更低且易于操作[57]。LI等[58]开发了一个中试规模的气升式光生物反应器系统,优化后的光生物反应器的工作体积为0.1 m3,高径比为7∶1,斜生栅藻(S.obliquusWUST4)从实际烟气中固定CO2,在最佳运行条件下CO2去除率可达67%。

光生物反应器内的性能取决于反应器结构和曝气器,光合作用的底物CO2通入反应器后气泡在悬浮液中“之”字形运动上升,混合影响范围及大小取决于曝气器结构及反应器内的可扰流间形态。基于CO2气体在溶液中的上升及对藻细胞的携带行为,HUANG等[59]设计鼓泡式反应器内的气体发生器的孔尺寸和分布,使反应器内细胞分布均匀,反应器内微藻固碳性能提高了83%。目前反应器内强化性能研究较多,如内构件等,但缺乏必要的理论指导,造成反应器结构改进方式不明确。因此明确反应器内的气液流动规律及光传输特性,为反应器的设计及改性提供理论指导,能达到更经济、高效稳定固碳目的。

3 固碳后微藻生物质的资源化利用

微藻作为第3代生物质原料,由于单位面积、单位时间产油量远高于现有能源作物,许多研究机构致力于发展微藻生物质燃料。如Sapphire Energy公司利用开放式养殖技术生产微藻,再将微藻转化成汽油、柴油及航空燃油Algenol公司发展藻类细胞外生产酒精技术,剩余藻体则转化为燃料以降低生产成本[60]。微藻作为一种环保的可再生原料,可通过酯化、液化、热解、气化和生物发酵等技术转化为能源和其他化学产品。作为一种独特的化学反应,微藻热解产生有用的化学物质,如轻质烯烃、烷烃、合成气和生物炭等。

虽然各种微藻能源产品的精炼技术正在积极开发中,但由于目前化石能源价格低廉,将微藻作为生物质能源在短期内难以商业化,因此如何实现微藻高值化利用已成为微藻发展技术中的重要研究内容。

3.1 微藻生物质的能源化利用

3.1.1 微藻基液体燃料制取

微藻液体燃料主要来源于微藻脂质,微藻脂质含量因菌株和培养条件而异,脂质含量在20%~50%,在某些情况下可高达80%[61]。细胞内微藻脂质的提取方法有多种,如机械粉碎提取、化学提取、酶提取、超临界二氧化碳(SCCO2)提取[62],目前较成熟的技术是将甘油三酯或脂肪酸形式的微藻脂质通过酯交换/脂肪酸酯化反应转化为生物柴油[63],包括脂肪酸甲酯和甘油。影响甲酯产率的因素很多,如微藻脂质的成分、含量,催化剂性质、温度以及微藻的其他成分等。一般情况下,原料质量输入与生物柴油质量输出之比约为1∶1,这意味着理论上1 kg油产生约1 kg生物柴油[64]。由此,生物柴油产量的决定性因素是微藻的脂质含量。用于酯交换的催化剂主要是碱、酸和酶,在催化剂中,固体酸催化剂、固体碱催化剂、酶催化剂、超临界催化剂体系和离子液体催化剂等高效低污染催化剂受到关注。KROHN等[65]在固定床反应器中以超临界甲醇和多孔二氧化钛微球为催化剂,研究了甘油三酯和游离脂肪酸酯化反应生成生物柴油的催化过程,该过程转换效率高达85%。但微藻生物油中的高氧和高氮含量使其不能用作运输燃料[66]。因此,需对微藻生物油升级以降低其氧和氮含量。

微藻热解过程中也会产生液体燃料,产生3种产物流(冷凝液体、气体产物和生物炭)。由于热解液通常含有30%~50%的水,同时会形成水相和油相2层产品,分别称为水性产品(或水溶性产品)和生物油[67]。生物油、水溶性物质、气体和生物炭产品产率分别为18.0%~57.9%、15%~30%、10%~60%和15%~43%[68]。其中微藻热解生物油是一种复杂的有机混合物,主要包括含氮化合物(酰胺类、胺类、吡咯类、吲哚类、吡啶类、吡嗪类、咪唑类及其衍生物)、含氧化合物(羧酸、酮类、酚类)以及碳氢化合物(如苯、甲苯和二甲苯)[69]。同时,传统加热方式需昂贵的加热机制来实现快速升温和控温等过程,且热解后的生物油成分较复杂,需进一步研究以加强对热解机理和热解过程的优化。近年来,在热解过程中添加催化剂和矿物质成为研究热点,催化剂的应用有利于降低活化能、酸度,缩短反应时间,影响产物分布。TANG等[70]利用农林废弃物与小球藻共热解,CaO催化热解显著减少了羧酸和含氮化合物,最终产量分别提高了30.85%和25.87%,使热解生物油的热值更高。CHEN等[71]在微藻生物质热解过程中添加了生物炭,提高了热解生物油中苯酚和长链脂肪酸含量,阻碍了含氧和含氮化合物的形成,使生物油热值提高至25.10 MJ/kg。研究表明,在微藻与其他物质共热解中添加CaO和Cu/HZSM-5表现出较大优势,可促进芳烃形成,抑制含氧化合物和含氮化合物的生成[72],但产品性能与催化剂之间的关系仍需进一步研究,适用于特定微藻的热解催化剂需进一步开发。

3.1.2 微藻基气体燃料制备

生物质向生物燃料的生化转化在能源转化和生产中发挥重要作用,以微藻制备生物燃料,除生产液体生物燃料外,微藻生物质作为碳源的好氧/厌氧发酵过程还可生产气体生物燃料,如甲烷和生物氢[73]。微藻生物质向生物燃料生化转化过程包括厌氧消化生产沼气、酒精发酵生产生物乙醇和光生物制氢。微藻发酵产气是利用产气细菌降解微藻生物质的过程,细菌能直接利用低浓度(1%~10%)湿藻,且细菌降解条件温和,而微藻制油过程是利用有机萃取剂将油脂从破碎后的藻粉中提取出来,相比之下,发酵过程大幅降低了微藻浓缩及干燥过程所需能耗,同时避免了有机化学溶剂的使用,对环境更友好。在厌氧消化过程中,有机化合物和其他废物转化为CO2和甲烷通过4个过程进行,即水解、产酸、产乙酸和产甲烷,利用生物酸化可提高发酵中的生物能量回收[74]。研究表明:与其他生物燃料相比,将藻类生物质进行厌氧发酵产生生物气有诸多优势,可利用废水及海水减少过程成本,循环利用营养源,最大化利用藻类生物质以及可持续生产生物气[75],同时,微藻生长速度快,光合效率高,且不占用耕地,是生物燃料生产的潜在原料[76]。厌氧发酵后的生物气主要含55%~70%甲烷、30%~45% CO2以及少量H2S、水蒸气、氧气及其他烃类有机物[68]。此外,学者发现利用藻类生物质与其他多种有机废物及副产品共发酵能有效提升生物气产量[77],SUN等[78]将水稻秸秆和微藻以质量比5∶1混合,在酸热预处理条件下,实现了最高H2产率201.8 mL/g,且能源和碳转化效率分别达90.8%和96.8%。

热化学转化涵盖不同过程,如直接燃烧、气化、热化学液化和热解,在热解中,加热速率影响反应速率,进而影响产物组成。微藻热解产生3种产物流(冷凝液体、气体产物和生物炭)。气态产物的产率随温度升高而增加,通常,热解温度从500 ℃升至700 ℃时,生成更多H2和CH4以及更少CO和CO2[79]。微波辅助热解产生的气体产率比传统热解高2.5倍(400 ℃下为44.5%,800 ℃下为57.5%),且气态产物含有超过50%的H2[80]。发酵产氢也是较常见的生物制氢方式,为更高效利用微藻内的能源物质,需对微藻进行预处理,合理选择预处理方法有助于获得更大的生物氢生产率[81]。可通过酸性、碱性、酶磨、微波、热、超声波组合使用以提取藻类生物质能源物质,协助高效产氢[73]。

3.2 微藻高附加值产品利用

微藻作为生物燃料原料受到广泛关注,然而,利用微藻生产生物燃料的经济可行性并不高,除生物燃料外,还需从微藻成分中生产高价值的副产品,以满足微藻生物精炼的经济需求。微藻富含碳水化合物、蛋白质、脂类、色素、维生素、抗氧化剂等多种生物分子,这些有价值的产物都可用于营养、制药和化妆品行业。提取高经济价值产物后,剩下藻渣制备的生物炭可进一步增加整个微藻精炼加工过程的经济效益。

3.2.1 微藻高值产物利用

微藻可以合成许多抗氧化合物,如虾青素、叶黄素、β-胡萝卜素、二甲基磺基丙酸酯等[82],这些抗氧化合物具有保护免受氧化应激的能力,可用于食用色素,作为维生素A的来源,也用作化妆品添加剂[83]。微藻D.salina是β-胡萝卜素的主要来源,因为其14%的生物质由β-胡萝卜素组成[84],市场上90%以上的β-胡萝卜素是合成的,但天然的β-胡萝卜素的价格在215~2 150欧元/kg[84]。虾青素是微藻生物质中另一种重组蛋白,同样具有抗氧化特性、保护免受紫外线照射、增强免疫系统,可作为激素前体、维生素A原料来源以及抗炎剂等[85]。雨生红球藻(H.pluvialis)是虾青素的主要来源,约占其干重的1%~8%,同时天然虾青素的成本为7 150欧元/kg[85]。另外,微藻还生产琼脂、藻类水胶体藻酸盐和角叉菜胶,通常在制药和食品工业中用作黏度调节剂[86]。通过微藻生产各色素和高附加值的蛋白质将使微藻固定烟气CO2工艺更具有经济性和竞争性。

3.2.2 微藻基碳材料

微藻热解或发酵剩余的藻渣可产生另一种产品——生物炭,生物炭通常由木质纤维素生物质通过热化学转化产生,因其廉价、丰富和可持续的优势,应用范围广。生物炭是一种环境友好的碳材料,比表面积和孔隙率较高,结构稳定、离子交换能力较强且富含多种表面官能基团,可作为生物吸附剂以及非金属碳材料催化剂。CHO等[87]研究表明,藻类生物炭可有效去除铜离子,其最大吸附量为125.85 mg/g。ZHENG等[88]研究表明小球藻生物炭(Chlorellasp.Cha-01)可高效吸附硝基酚,最大吸附量达204.8 mg/g,远高于原微藻吸附效能。LIN等[89]利用提取过色素的废弃藻渣制备生物炭,对染料废水去除效果良好,其中孔雀绿去除量高达5 306.2 mg/g。另外,微藻生物炭具有低碳、低表面积和低阳离子交换能力,而生物炭的pH、灰分和氮含量及可提取的无机养分含量高[69],使其成为一种有用的土壤改良剂,尤其适用于酸性土壤以提高作物生产力[82]。

4 微藻光合固定烟气CO2及资源化利用前景与挑战

尽管微藻脂质生产潜力巨大,但由于与石油柴油相比缺乏价格竞争力,迄今为止尚未实现基于微藻燃料的商业开发。微藻生物质能源发展的瓶颈是缺乏相关技术大量生产低成本、高脂含量的微藻生物质。为实现微藻的规模化、低成本培养,除脂质外,微藻还可产生一些高值的生物活性物质,如多糖、蛋白质和色素等。微藻在食品、饲料、医药、化妆品等行业前景良好,如果采用生物精炼方法将微藻转化为广泛产品,包括生物柴油和增值产品,将显著降低微藻燃料生产的经济成本,使微藻减排及生物燃料生产更具市场竞争力。

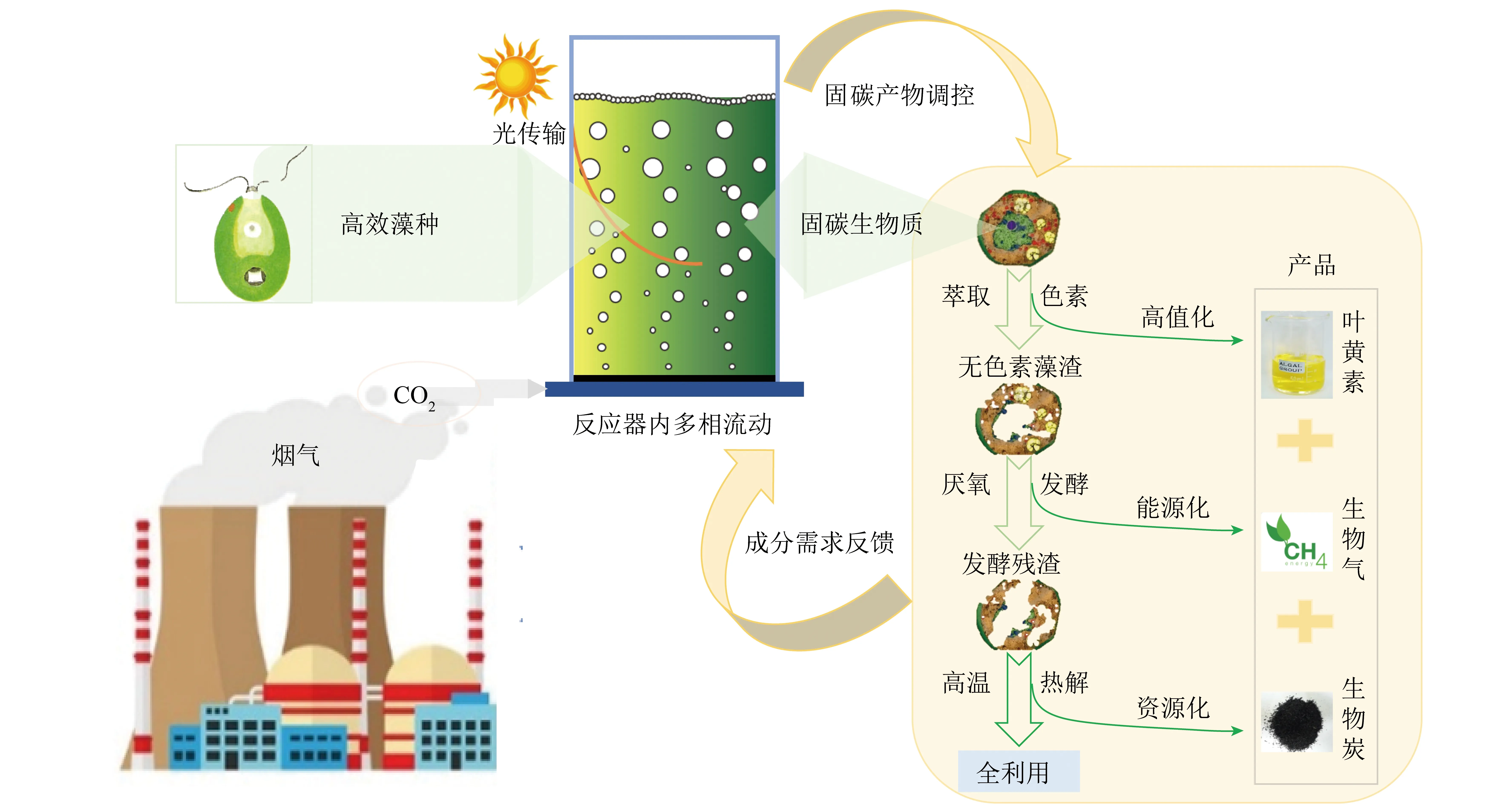

在整个微藻利用过程中,首先提取其高值化合物,保证微藻经济价值的最大化,提取色素的藻渣中富含碳水化合物等能源物质,通过发酵热解等技术生成生物燃料等,以促进微藻能源化利用,此外,微藻发酵后的含碳固体残渣(含碳脂类、细胞壁纤维素等)可通过热解方法制取生物炭,而生物炭可作为生物活性吸附剂及非金属碳材料催化剂等,也是具有高附加值的产品,微藻各组分都得到充分利用(图5)。开发更多微藻高经济性产品的利用方式能大幅提高微藻商业应用的经济性,对于推动微藻减排烟气CO2的发展具有重要作用。

图5 微藻固定烟气CO2及生物质梯级利用流程示意Fig 5 Schematic diagram of process of fixing flue gas CO2 by microalgae and using biomass in a stepwise manner

由此,微藻固定发电厂烟气CO2系统的稳定长期运行面对如下挑战:挑选对烟气氛围具有高耐性且高经济性藻种;开发高效的微藻光生物反应器、控制固碳过程目标产物合成,实现微藻固碳速率和各资源化产物的协同调控,在保证一定固碳效率的同时实现微藻高值产物和能源产物(多糖、蛋白质、油脂)的合成;开发高效低成本的微藻利用下游工艺,包括微藻收获,从微藻中分离高值的生物活性化合物,使用热解和发酵等工艺从产生的蒸汽、固相或液相中提取高价值化学品,并为生物燃料及藻渣生物炭等微藻生物质资源化利用技术提供理论指导。

GB 13223—2011《火电厂大气污染物排放标准》[12]中火力发电锅炉及燃气轮机组大气污染物排放浓度限制了新建及现有锅炉(包括燃煤锅炉以油或燃气为燃料的机组)SO2排放值在35~200 mg/m3,重点地区的SO2排放值要求在35~50 mg/m3,该浓度处于微藻耐受范围。因此,在微藻固定烟气CO2过程调控中,更应根据生物质后期利用方式,侧重调控微藻生长率和高值产物、能源产物的合成过程,以达到高经济性的微藻固碳减排目标。

5 结语及展望

在国家“双碳”战略目标的约束下,烟气CO2减排势在必行,微藻实现烟气CO2的生物固定备受关注,目前研究结果表明微藻能实现CO2高效固定。但以微藻烟气培养为主的上游过程和以微藻高值化、能源化、资源化利用为主的下游过程仍存在许多挑战,如何更好应对这些挑战对于实现微藻生物固定烟气CO2具有重要意义。

1)大量用于微藻固定发电厂烟气CO2的研究中,筛选的大多数藻种,如小球藻、栅藻、微拟球藻等都能在烟气氛围下保持较高的生长速率和固碳水平,如何进一步调控微藻高值产物和能源产物的协同合成需要更多研究。

2)加强微藻光生物反应器内的气液流动和溶解传输强化可以提高固碳效率,更有效实现微藻的减排作用。微藻生物质富含多种能源底物,开发能源底物的分级全利用,实现微藻固碳及能源化利用的最经济化,以推动减排的商业化进程。

3)微藻能与重金属结合去除烟气中重金属物质,但相应的重金属物质在微藻生物质中的积累也会导致其后续应用存在局限性,不适用于食品、饲料、药品或个人护理品。如何剔除微藻中的重金属物质,在培养前隔离重金属物质或开拓更广泛的微藻生物质利用是微藻固定烟气CO2后生物质利用过程中面临的重要挑战。

4)大多研究集中在微藻培养和收获上,微藻生物质加工成增值产品的信息稀缺、数据分散,高效利用微藻各成分,优化微藻下游开发工艺的经济性和可行性,对于实现微藻的高值化能源化利用以及微藻固碳减排功能具有决定性意义。