术后个体化运动在下肢动脉硬化闭塞症介入治疗患者中的应用

2022-09-13刘晓月张蒙付丽丽陈媛媛

刘晓月 张蒙 付丽丽 陈媛媛

下肢动脉硬化闭塞症是临床多见疾病,该疾病的致病机制为动脉粥样硬化侵犯至动脉血管壁,诱发血栓形成,导致下肢出现缺血症状[1]。下肢动脉硬化闭塞症早期症状不明显,随疾病进展可出现皮肤发凉、麻木及疼痛等症状,严重时明显影响患者的行走能力,患者存在间歇性跛行及足部溃烂及坏疽等情况,最终导致截肢。有研究显示[2],受我国老龄化人口、饮食、生活习惯改变等因素影响,下肢动脉硬化闭塞症发病率逐年提高。高血压病、糖尿病、高脂血症及吸烟等均是诱发下肢动脉硬化闭塞症的主要因素[3]。手术治疗是当前的主要治疗方式,尤其是腔内介入手术治疗,由于该术式为微创治疗,具有较高的安全性,但患者术后平衡能力有待提高,影响患者的术后生活质量,运动训练对患者的术后恢复具有重要意义。个体化运动是指按照患者自身情况规定运动的种类、时长及频率,充分改善患者患肢的行走能力[4]。本研究探讨术后个体化运动在下肢动脉硬化闭塞症介入治疗患者中的应用效果。

1 对象与方法

1.1 研究对象

选取2018年9月—2021年9月医院收治的行介入治疗的下肢动脉硬化闭塞症患者78例。纳入条件:符合下肢动脉硬化闭塞症的诊断标准,经彩超及CTA检查确诊;住院天数≥5 d。排除条件:合并重大器质性疾病或恶性肿瘤;合并语言、意识、精神障碍;生活不能自理;入院前接受过活血或抗凝类药物治疗;不愿配合或中途退出及转院。按照组间基本特征具有可比性的原则分为观察组和对照组,每组39例。观察组中男36例,女3例;年龄43~79岁,平均55.26±10.58岁;病程:7 d~9年,平均4.69±2.31年;合并疾病:糖尿病5例,高血压病14例,冠心病3例,其他2例;静息痛:左21例,右18例;吸烟史:是31例,否8例。对照组中男35例,女4例;年龄52~77岁,平均45.47±10.39岁;病程:1~10年,平均4.74±2.28年;合并疾病:糖尿病6例,高血压病13例,冠心病4例,其他3例;静息痛:左20例,右19例;吸烟史:是29例,否10例。两组患者性别、年龄、病程、合并疾病、静息痛及吸烟史的比较,差异无统计学意义(P>0.05)。本研究已取得医院医学伦理委员会的同意;患者对本次研究内容全部知晓,并签署知情同意书。

1.2 护理方法

1.2.1 对照组 行围术期常规护理干预,主要方法如下。

(1)术前护理:①患者个人情况建档。护理人员与患者及家属进行沟通,了解患者的既往病史及疾病发展情况,并将患者的个人情况建立电子档案。②健康教育。护理人员通过口头讲解、图文宣教及视频解说等方式对患者及家属进行健康教育,让患者了解下肢动脉硬化闭塞症的致病因素及发病机制,使患者对疾病有充分的了解。随后让患者了解介入治疗的相关内容,并强调介入治疗对下肢动脉硬化闭塞症的必要性,提高患者的治疗依从性,减少患者对于未知事物的陌生恐惧感。③心理干预。护理人员耐心倾听患者的负性情绪,并开导患者保持积极的心态,向患者介绍治愈成功的案例,帮助患者建立自信。

(2)术中护理:手术开始前让患者提前进入手术室熟悉环境,并介绍相关的医疗器械,减少患者的恐惧感。严格按照相关规定对患者进行造影剂过敏试验及备皮。手术过程中调整手术室温度,根据实际情况需要为患者加盖毛毯确保体温。术中全程开放静脉通道,并给予心电监护,密切观察患者的生命体征变化。

(3)术后护理:术后24 h内严密观察患者的生命体征变化,并加强对穿刺点的加压及包扎,观察穿刺点是否隆起,并给予相关护理干预。术后12 h内患肢制动,注意观察患肢的血运情况。警惕患者出现过度灌注综合征及急性动脉血栓等相关术后并发症。

1.2.2 观察组 在对照组基础上加用个体化运动干预,主要方法如下。

(1)成立护理干预小组:由护士长任组长,组员包含主治医师1名,主管护师2名及护师3名。并邀请血管外科专家对小组成员进行培训,主要培训内容包括下肢动脉硬化闭塞症的相关疾病知识、临床疗护方法、个体化运动的内容及干预意义等。

(2)制定个体化运动干预计划:由护理人员以下肢动脉硬化闭塞症、运动等为关键词,在中外各数据库中检索相关文献,将其中对于提高外周血管病变疗效的运动方法进行整理及记录。随后结合患者的个体化差异,制订个体化运动干预计划。并由血管外科专家对方案进行评估及修改后落实。

(3)个体化运动干预实施:评估患者的个人耐力,采用监护仪及电子计步器观察患者运动过程中的心率、脉搏、速度。主要运动方式为慢跑及快走。以心率≤100次/min作为患者的运动耐受程度。让患者累积步行1 h,根据患者的不同耐受程度分为2~3次完成。如患者个人耐力情况较差,则根据患者的实际耐受情况进行调整。初始速度为每小时1 km,随后逐渐提速,最大速度不得超过每小时3 km。全程均由护理人员陪伴,避免患者出现不耐受发生危险。

综上所述,血清1,25(OH)2 D3与婴儿湿疹存在一定的相关性,血清1,25(OH)2 D3不足是婴儿湿疹的危险因素之一。

(4)出院后随访:患者出院后根据运动干预计划继续进行训练,要求每周训练频率不少于3次,每次间隔时间不少于3 d。护理人员在患者出院前添加其联系方式,通过电话、微信及上门随访等方式了解患者出院后的康复情况,并根据患者的个人情况科学地调整训练计划,确保患者的康复效果。两组患者均进行为期3个月的护理干预。

1.3 观察指标

(1)医学应对方式:应用医学应对方式问卷(MCMQ)[5]测评患者的医学应对方式,量表分为面对(8个条目)、回避(7个条目)及屈服(5个条目)3个维度共20个条目。每个条目按1~4分4级评分法评分,维度评分越高说明患者更趋向于采用该方式应对疾病,该量表Cronbach’s α系数为0.72。

(2)平衡能力:应用Berg量表(BBS)测评患者的平衡能力,量表包括14个条目,每个条目按1~4分4级评分法评分;分数越高表明患者的平衡能力越好,该量表信效度为0.805。将患者的平衡能力分为优、良及一般。优:≥41分;良:21~40分;一般:≤20分。

(3)行走能力:应用行走受损问卷(WIQ)评分[6]测评患者的行走能力,包括行走距离、步行速度及爬梯能力3个维度,单维度评分0~100分。0分表示患者完全无能力完成相关目标,100分表示患者行走距离无限制,能够快速行走,无需休息可以完成爬3层楼。分数与患者的行走能力呈正相关。该量表Cronbach’s α系数为0.854。

1.4 统计学分析

采用SPSS 26.0统计学软件对数据进行统计学分析,计数资料以率(%)表示,组间率的比较采用χ2检验;计量资料以“均数±标准差”表示,组间均数比较采用t检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

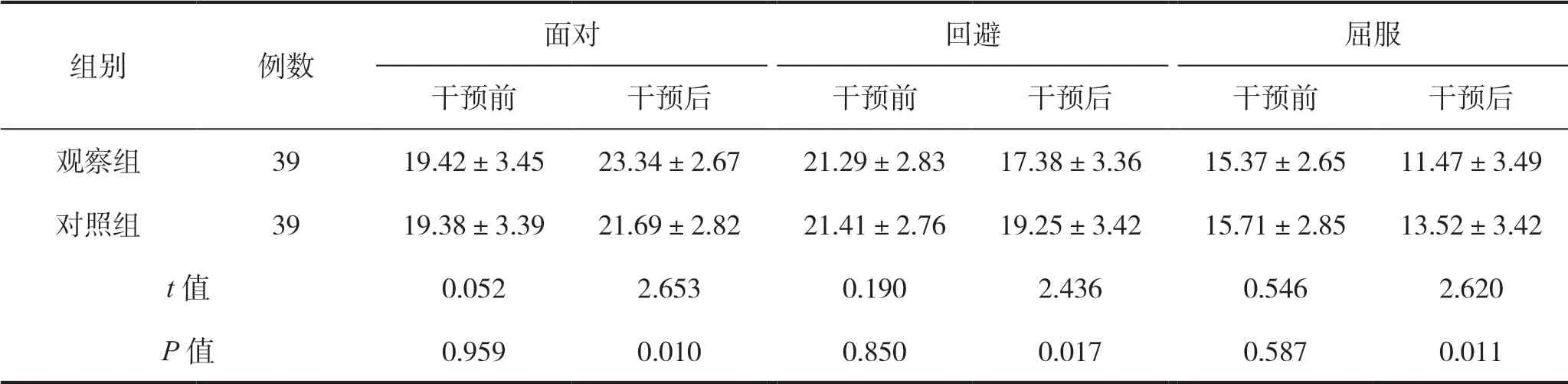

2.1 两组患者干预前后医学应对方式评分比较

表1 两组患者干预前后医学应对方式评分比较(分)

2.2 两组患者干预后平衡优良率比较

个体化运动干预后,观察组平衡优良率高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组患者干预后平衡优良率比较

2.3 两组患者干预前后行走能力评分比较

干预前,两组患者各项行走能力评分的比较,差异无统计学意义(P>0.05);个体化运动干预后,观察组各项行走能力评分高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组患者干预前后行走能力评分比较(分)

3 讨论

下肢动脉硬化闭塞症好发人群为45岁左右男性,该疾病的发病率与患者的年龄呈正相关。有相关研究显示[7],下肢动脉硬化闭塞症发病率为3%~10%,而在70岁以上人群中的发病率则超过20%。近年来,受我国老龄化人口增加的影响,下肢动脉硬化闭塞症发病率有上升趋势,对患者的行动能力及生活质量造成严重的影响。临床中对于下肢动脉硬化闭塞症的主要治疗方法为开放式手术及介入治疗[8]。开放式手术对患者的创伤较大,患者的术后康复时间长,并发症发生率较高,存在一定的手术风险[9-10]。而介入治疗是当前首选治疗方式,能够有效帮助患者完成血运重建,并且提高患者的手术效果,受到患者的一致认可。围术期护理干预是手术中不可或缺的一部分,对于改善患者的心理状态及术后康复效果具有积极意义[11]。有相关研究显示[12],下肢动脉硬化闭塞症患者术后进行早期运动对提高患者的康复效果具有重要意义。而个体化运动干预是当前的新型干预理念,可以根据患者的不同情境进行针对性干预,可有效提高患者的治疗效果。

本研究结果显示,个体化运动干预后,观察组医学应对方式中的面对评分高于对照组,回避、屈服评分低于对照组。说明患者经干预后更趋向于面对疾病,减少回避、屈服疾病的可能性。个体化运动能够根据患者的不同情况循序渐进地帮助患者提高下肢活动能力,使患者可以清楚地感受到自身疾病的康复,有利于提高患者的依从性,帮助患者树立疾病治愈信心。朱梦春等[13]研究显示,患者经干预后,其自我效能显著提高,利于改善患者对疾病的应对方式,与本次研究结论相似。

本次研究中,患者在护理人员的监护下,完成慢跑及行走,并以监护仪及电子计步器等器械确保患者的耐受程度,以提高患者的运动质量。患者术后因疾病因素导致肢体动作不协调,平衡能力较差,运动时步幅较小,步频较快,易发生头重脚轻而摔倒情况。而慢跑及快走训练可以纠正患者的腿部动作,达到改善患者平衡能力的作用。刘娜等[14]研究显示,患者经干预后血脂、动脉粥样硬化改善,骨密度提高,平衡能力增强,与本次研究结论相符。

根据患者的个人耐力情况进行评估,且以患者心率≤100次/min为临界点,对患者的耐受情况进行评估,避免患者发生过量运动及运动量不足的情况,可以有效做到根据不同患者身体状况给予不同的运动干预方式。而慢跑与快走的训练方式对于改善患者的行走能力具有重要作用。牛青梅等[15]研究显示,患者经干预后其行走能力显著提高,与本次研究结论大致吻合。

综上所述,围手术期护理联合术后个体化运动,可以改善行介入治疗的下肢动脉硬化闭塞症患者的医学应对方式及平衡能力,提高患者的行走能力。

本次调查样本量和样本来源主要来源于本院,所得结果存在地域性指导意义。今后临床学者可在本次调查基础上扩大样本量和样本来源,设置缜密纳排标准,以便为更多临床提供数据支持。