试析《骑兵军》之《家书》的“冲突—嵌套式”叙事结构与情感张力

2022-09-09张道中

张道中

(北京师范大学, 北京 100875)

1 巴别尔与《骑兵军》

巴别尔在苏联文学由现实主义深厚传统转向现代主义革命文学的重要转型时期发挥着不可替代的重要作用,他最重要的作品是《骑兵军》。《骑兵军》主要以苏波战争(1919—1921)时作者本人参加布琼尼骑兵部队的经历改写而成,极具历史真实性。这部著作由34 篇短篇小说构成,写作历时3年,散发于《红色处女地》《列夫》等杂志上,后由巴别尔于1924年结集出版。其书的主要内容是记叙年轻的犹太知识分子“柳托夫”的战场见闻,以个体视角观照宏大战争,主要包括革命、民族、人性等各个方面,是一部内涵深远、思考深邃的战地速写,这本书把“生与死、血与痛、勇敢与蛮横、仇恨与残忍、信仰与迷狂、卑鄙与聪明、善良与软弱审美化”[1],把人性中最野蛮的与最不可思议的东西写得如此精练和正当正常,如此令人目瞪口呆,如此难以置信却又难以不信,是很不寻常的。

《家书》是《骑兵军》中的佳作,其主要叙述了巴别尔借柳托夫之口代述红军小战士库尔丘科夫记述自己的兄弟二人与父亲互相残杀的战场悲剧, 直接表现了家庭这一社会基本单元及血脉联系在战争年代因文化环境和社会背景而惨遭摧残的悲况, 表现了作者深厚的人文悲悯, 将历史的真实直接地码放在人们面前,产生巨大的精神冲击力。

目前,国内对于《骑兵军》的研究集中于《骑兵军》全书及各小章节构成的叙事结构、语言特色、巴赫金的复调及狂欢化理论的应用、人物形象、文化认同等方面, 但少有以其中的典型范例进行文本分析进而探求以上问题在小章节内部的作用机制。 该文以此入手,在《家书》范围内进行结构与情感分析,分析巴别尔如何构建情感、 叙事结构并使得全文达成为战争脱冕的目的。

2 主体的层叠——《家书》的“冲突—嵌套式”叙事结构及其崩塌

首先需要特别指出的是,巴别尔的活跃时期(至1940年为止),现代文论尚未完全发展成熟,文中所运用的分析手法多数为此时段后完整提出并演化完成,因而《家书》及《骑兵军》的结构分析主要通过对相关观念的先兆性契合分析完成, 并由此勾勒出轮廓大体吻合的内蕴结构。

巴别尔在《骑兵军》中借助主人公柳托夫之口写作的《家书》叙述了柳托夫为红军小战士库尔丘科夫代写的家书, 叙述了库尔丘科夫从对家中马匹的关心到对严酷战争环境的描述, 最后对库尔丘科夫的兄弟二人——属于红军序列的费奥多尔和谢苗与属于白军序列的父亲季莫菲伊奇的人伦悲剧进行阐述。 在故事中父亲抓住了哥哥费奥多尔并将其亲手凌迟处死, 谢苗与库尔丘科夫随后在干亲家的指引下奔袭二百俄里将父亲抓获并枪毙。在结尾处,巴别尔安排柳托夫与库尔丘科夫进行关于他的战前全家福的对话:

“这就是库尔丘科夫的家书,一字未改。 我写完后,他拿过信去,贴肉揣在怀里。

‘库尔丘科夫’,我问那孩子,‘你父亲凶吗? ’

‘我的父亲是条恶狗。 ’他忧伤地说。

‘母亲要好些吧? ’

‘母亲还可以。 要是您有兴趣,这是我们的合家欢……’

他把一张磨损了的照片递给我, 上面照得有季莫菲伊奇·库尔丘科夫,是个腰圆膀粗的警官,戴一顶警官制帽,一部络腮胡子梳理得整整齐齐,笔直地站在那里, 高高的颧骨, 一双淡颜色的眼睛虽然有神,却显得愚昧。 他身旁的竹椅上,坐着一个瘦小的农妇,穿一件加长了的上衣,长着一张肺痨病患者那种发亮、怯生生的脸。墙边紧挨着外省照相馆里那种土里土气的绘有花和鸽子的背景前, 耸立着两个小伙子——身材高大得出奇,呆头呆脑,大脸盘,暴眼珠,泥塑木雕似的站着,好像是在听训。 这是库尔丘科夫家的两兄弟——费奥多尔和谢苗。 ”[2]

巴别尔通过冷静而零度写作式的结尾完成了对《家书》的写作,将一切想象的空间交由读者自行探索, 由此与复杂而部分碎裂的叙事结构完成了情感共鸣流程,将业已解构(deconstruction)并去中心、消解权威的叙事系统化为“图示化观相”的空白召唤结构交由读者进行读解, 并产生强烈情感共鸣, 此为《家书》的情感张力源泉。 全书的最终叙事结构将在后文中进行分层解读。 《家书》的复杂且递进的叙述结构并非是巴别尔一手构成, 其中读者的参与是重要部分。其也并非仅由一段叙述完成,而是历经三步骤完成的:第一步,以巴赫金作者理论为框架指导和二元对立结构为构建手段, 以复调小说的内容和独白小说的框架搭建完成一个满载冲突的动态稳定叙事框架;第二步,借由简单的德里达式的抽离中心方法使得框架垮塌;第三步,在结构被毁的废墟上利用解构理论(deconstruction)的“con”即重建内涵为精神核心, 借由伊瑟尔的文本理论进一步消解作者身份,将文本的解读和情感导向给予读者,借此与结构倒塌的冲击力共同造成情感的发生空间与情感张力。最后,巴别尔或有意或无意地将三步骤借由巴赫金的时空体与作者转换理论串联,若缺少此举,则已有的三层次无法构成有机衔接, 如此四步骤共同构成《骑兵军》的内蕴叙事结构。

2.1 层叠的作者——巴赫金式的初步构建

巴别尔进行文章结构搭建的第一个阶段是原文的主要部分, 主要包括自柳托夫开始对库尔丘科夫家书的主要部分进行叙述开始至父亲开始凌迟处死哥哥情节之前。 这一部分的叙述完成了小说框架的基本搭建,可以分为三层:第一层是巴别尔构筑的整体框架;第二层是柳托夫构筑的方形框架;第三层是借库尔丘科夫和柳托夫两层作者构建的两个球形框架,如图1 所示。

图1 《家书》叙事系统的构建步骤一

巴别尔在第一阶段主要完成的任务有以下几点:

其一,构筑三层嵌套式的叙述结构框架,奠定了叙事分析的可能,同时构建了可被视为“时空体切线”的框架胶合点,使得其对作者进行分析成为可能,并确立三步骤的连接线,使得其内在叙事结构成为有序整体。

在《家书》中,主要“作者”有三位:一是,作为《骑兵军》的作者——巴别尔(将其称为A1);二是,《家书》中的“家书”写作者——柳托夫(A2),同时柳托夫也是作者A1 创造或管辖的叙述者1(a1)。虽然在全文中巴别尔并未直接出场, 而是借柳托夫之口讲述故事, 但其并不代表柳托夫与巴别尔可以画上等号。“柳托夫”之名来自巴别尔在高尔基对其嘱咐“到人间去” 后为自己所起的笔名巴布埃尔·基墨尔·柳托夫。对于二者之间的关系,巴别尔曾在日记中坦言道:“我是局外人。 ”二者并非直接对应。 正如止庵评论道的:“与思考者巴别尔相比, 柳托夫是一个行动者。”巴别尔与柳托夫的关系正如巴赫金所提及的第一性与第二性作者之关系[1]。第一性作者巴别尔是全名伊萨克·埃玛努伊洛维奇·巴别尔,笔名巴布埃尔·基墨尔·柳托夫,被杀于1940年的苏联作家;第二性作者则是“柳托夫”,其只有进入创作《骑兵军》的文学场域之中才存活, 但其得到了直接参与小说创作与情感灌输的特权。

第三位作者则是作为A2 作者柳托夫的叙述者(a2),同时也是“家书中内容直接作者”(A3)的库尔丘科夫;第三位叙述者则是作为作者3(A3)的库尔丘科夫的家书内容“直接叙述者库尔丘科夫”(a3)。由此,巴别尔建立了一个极其复杂的“作者—写者”[2]关系:A1→A2(=a1)→A3(=a2)→A3,除了A1—A2即巴别尔—柳托夫的关系外, 其余作者—叙事者的关系模式与巴赫金“创造性作者—叙述性作者”的关系并无两样(见图2)。

图2 文中的作者—叙述者关系

其二, 以二元对立关系为基础构建了结构主义式的内在冲突逻辑, 并由此将整个框架变为由冲突动态维持且将情感蕴含其中。 在框架中巴别尔搭建起的两个“球形中心冲突”式内容的互相关系及内在逻辑均是由二元对立矛盾维持。例如左侧的a2 球形叙事节点中冲突中心在于“父亲季莫菲伊奇”,其与兄弟三人尖锐对立。同时父亲又作为“老人家身上挂满勋章,跟在旧制度下一样”的邓尼金部,其与布尔什维克党、苏联国家、社会主义制度都有着极激烈的冲突与对立, 因而在框架内是狂乱的互相冲突与权力的交锋, 但这也为其维持了有中心的动态稳定状况。除此之外,框架本身也是“和平—战争”的大对立结构……可以说,《家书》的悲剧情感张力的第一大来源正是无处不在的二元对立结构。 需要特别强调的是, 作为双边球形结构中心汇集点——即平衡处的是作为柳托夫故事中的叙事者存在的库尔丘科夫(a2),其保持了方形结构(第一层结构)的内部稳定。

其三,巴别尔通过统合巴赫金“复调小说形式与独白小说内容” 的方式在第一点的基础上整合了各类概念,为“作者”(巴特、福柯、巴赫金)与“叙事者”(巴赫金“复调理论”中的特化)、“陈述者”(福柯)及“主人公”(巴赫金)等类似概念进行整合,构建了可以以作者理论进行分析的思想基础。 在《家书》行文中, 巴别尔讨巧地采用了以巴别尔—柳托夫—库尔丘科夫为顺序的单向链条式独白写作手法, 将内容主要以“家书”独白中插入复调因子的结构为基点,将“柳托夫对家书的独白”“巴别尔对柳托夫的独白”层层嵌套,稳固地构建《家书》独白小说的框架。同时巴别尔、柳托夫二级作者大量加入复调小说因子,如在父亲落到二哥谢苗手中时就采取了多声部的对话方式。

首先是谢苗与父亲的互相对话:

“‘爹,落到我手里好受吗? ’

‘不好受,’爹说,‘我要遭罪了。 ’

于是谢苗问他:‘那么费奥多尔呢, 他落到您手里,叫您一刀刀宰割,他好受吗? ’

‘不好受,’爹说,‘费奥多尔遭殃了。 ’

于是谢苗问他:‘爹,您想过没有,您也会遭殃?’

‘没有,’爹说,‘我没想到我会遭殃。 ’”[3]

其次是作为当时旁观者的库尔丘科夫(a3)的对白和心理描写:

“季莫菲伊奇·罗奇翁奈奇便冲着谢苗破口大骂,又是骂娘,又是骂圣母,还扇了谢苗一耳光,就在这时谢苗把我支出院子,所以,亲爱的妈妈叶甫多基娅·费奥多罗芙娜,我没法给您形容爹是怎么给结果掉的,因为我给支出了院子。 ”

父子三人的对话和心理活动独立且有效地构成了故事的两条支线, 通过双线结合点互相补充与拓展意义, 非常符合巴赫金把陀氏复调小说中“主人公” 所具有的特质概括为:“一个主人公在意识形态上成为—个权威的、独立的人物;被作为他所持有的一种具有充分价值的思想观念的作者 (创造者)看待, 而不是被作为陀思妥耶夫斯基的艺术概括和观察(起完成作用的艺术观察)的一个客体来看待。 ”[4]通过独白书写形式与复调实质内容的结合, 巴别尔使得《家书》兼具复调小说的冲击力与复杂的叙事结构——其使得小说拥有了远超单向平面叙事的情感张力容量。

2.2 结构的爆裂——粗糙的德里达式解构

小说的第二部分大概可以划定为由库尔丘科夫家书中父亲死后的部分到柳托夫与库尔丘科夫的对话结束时。 巴别尔在叙事结构的本部分中所做的主要行为便是对整个第三层结构进行了粗粝的德里达式解构(deconstruction)行为,其手段则是结合巴特大声疾呼的“作者之死”完成对绝对权力的作者意识下的反戈一击。

德里达在1967年发表的后结构主义标榜之作《结构、符号与人文科学话语中的嬉戏》中旗帜鲜明地对传统“结构”概念宣战,他认为双双对立的结构概念有如下特征: 彼此互为存在的前提,相互依存,相互对称,形成一个匀整的封闭整体。一切理解或者解释,都在整体的封闭圆圈内部进行。而这些小小圆圈型结构的基本结构模式是围绕“存在”这一核心进行——而“存在”的概念可以由传统形而上学中的一切在场概念替换,包括本质、实际存在、基础、本体、主体等各种变式。德里达倡导将这一中心消解,给予场域内的概念和思想以自由嬉戏的空间。 德里达的论述消解了笛卡尔以来一切近代哲学的神秘渴望。同时, 德里达还特意强调:“解构也是写作和提出另一个文本的一种方式……解构首先与系统有关,这并不意味着解构击垮了系统, 而是说它敞开了排列或集合的可能性”[5]。 如此也便能理解为何“解构”一词可分解为“de-construction”,既要“de”的否定、消解意义又要“con-”的集合、建设意义。

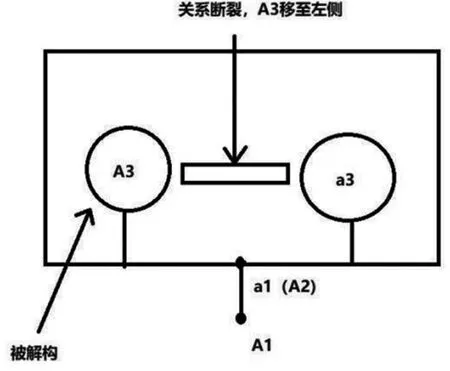

巴别尔所处的时代离这一“离经叛道”的论述横空出世尚有30年之久,自然巴别尔也不具有完整的“解构”思想。 也许巴别尔仅仅是出于对解构主义—俄国形式主义要求的对文章结构重视的戏仿与捉弄而亲手实行了“粗粝的解构”,但巴别尔所作所为却十分符合“de-construction”的内涵要求。 具体来说,巴别尔通过上文中的手段初步建立起了一套三层嵌套的对立冲突结构, 并精准地找到了两个最核心的支撑点“父亲季莫菲伊奇”——第三层球形结构的支点与 “A3”——第二层方形结构的接驳点, 并通过“父亲杀子”和“儿子弑父”两段叙述精准地摧毁了、消解了左侧球形结构对立中心的内在平衡, 实行了一次原始而有效地解构。同时,巴别尔奇妙地利用结构主义理论完成了对结构的解构, 即a3→A3 的挪动, 其从两个球形结构的中央矛盾处跳脱至左侧结构,使得整个二层结构垮塌(见图3)。

图3 《家书》叙事系统的构建步骤二

巴别尔采取的手段细微却意韵深远:

“库尔丘科夫,”我问那孩子,“你父亲凶吗? ”

“我的父亲是条恶狗。 ”他忧伤地说。

原本仅仅是作为a3 的“信中的”库尔丘科夫从他的叙事中跳出,发出直接话语将原本“口述信件”的库尔丘科夫(A3)取而代之,使得整个结构被折叠和破坏,而此时A3(原本应为a2)却与自己笔下的a3 在柳托夫这一上级作者的笔下合二为一,两重形象被同化。更重要的,库尔丘科夫的作为作者的思想明显体现出受到自己所写的文本与发生事实双方面的影响,并由此完成了对结构的中心与父权的“反戈一击”,它的书写实为父亲、长兄分别走向死亡的过程,于是文本成为召唤死亡、被死亡推动的结构。 由此与巴特疾呼“作者之死”渐有关联。 作为结构主义与后结构主义的过渡人物, 巴特认为文本研究的一个主要特点是无视作者的存在, 亦即抹杀作者的积极性及主动性[6]。 即巴特所倡导的“文本获得了杀死作者的权力”。巴别尔正是通过朴素的手法完成了内涵深远的折叠,使得《家书》的叙事结构轰然垮塌,叙述者、文本、作者三者形象重叠。更值得注意的是,随着结构的垮塌, 贮藏在结构冲突中的各色情感被大量堆积在第二层的战争叙事结构中,其中包括“对战争惨况的忧心”“对人伦悲剧的痛苦”“对麻木情感的同情”等,这些情感被解构释放后集中储藏在读者的阅读过程中,为第三部分的情感高潮做好铺垫。

2.3 余烬与废墟——伊瑟尔式的空白余存

《家书》的冲突—嵌套式结构之高潮出现在最后一部分,而其是通过。步骤三的文本范围大致是柳托夫对照片的描写,即图1 中右侧的球形结构(见图4)。

图4 《家书》叙事系统的构建步骤三

照片是一个稳定的场域, 构筑了一个伊瑟尔与英伽登倡导的“图式化观相”场域,其中仅有a3 一个主体——作为作者的柳托夫采取了“零度写作”的手法,仅仅是将合家欢的细节冷峻、毫无情感地描绘出来便能让读者情绪受染, 其原因在于巴别尔巧妙地运用了文学文本是通过其一定的“图式化观相”[7]来表现人物、情节和故事这一理论,运用每一个都存在一定的未完成的观点和语义图式化观相, 为进一步阅读提供了一个可补充的空间和机会。

同时,巴别尔为其辅以作者的退场:无论是库尔丘科夫、柳托夫、还是巴别尔,在最后一段的论述中悉数退场, 甚至合家欢中也没有库尔丘科夫的身影——而只有父母与两位哥哥, 为读者提供了空白的思考场域,这些空白场域中充斥着英伽登的“未定之处”——是一种内容上的中断,处于多种静态结构间断性的连接之中,成为一个文本召唤结构,等待读者的读解。

如此,读者面对的是这样一个有如“废墟”一般的叙事结构:在步骤二中,巴别尔已经摧毁了内在对立结构,情感郁积已经充斥于结构之中;同时,面对各种断裂的二元对立关系——例如亲情、死生等,读者不由自主地将自身带入到叙事结构所营造的氛围中; 除此之外, 巴别尔在步骤一中塑造的多重“作者—叙述者” 关系使得读者可以将自己代入任意一个关系之中:被杀的父亲与兄长、家门不幸的母亲、孤苦伶仃的兄弟、远方的家乡……在《家书》的叙事结构中, 被打碎的对立结构与层叠的作者信息足以让读者收集到带入各个角色所需的信息, 并由此深切体会到革命与战争的另一面。《家书》中宁静、甚至凝重但平和的合家欢——“坐着一个瘦小的农妇,穿一件加长了的上衣,长着一张肺痨病患者那种发亮、怯生生的脸”“身材高大得出奇,呆头呆脑,大脸盘,暴眼珠,泥塑木雕似的站着,好像是在听训。 这是库尔丘科夫家的两兄弟——费奥多尔和谢苗。 ”

对一家人的“普通化描写”,由此也通过留白的方式留待读解者发掘其悲苦而深重的内核, 并借由“留白”的方式使得前两个步骤中郁积的情感喷涌而出, 在巴别尔零度写作的手法下更使人掩卷长叹——叙述漠然麻木,如同诉说日常琐事,读来令人悚然。 不动声色的讲述之后,是莫名的悲哀和批判。

3 结语

《家书》作为巴别尔《骑兵军》中情感张力极大的一篇作品,是巴别尔有意构建嵌套式叙事结构、有意营造尖锐对立形象、有意将其粗粝解构散裂的结果,巴别尔精心构筑的叙事结构也使得小说贮藏了大量的情感因子, 在最后采用零度写作手法留白时读者便能体会到其大潮汹涌般的奔腾。 如此浑然一体而颇具匠心, 甚至领先于可对其进行解读的理论之出世的叙事结构,以及《家书》中通过作者与主体的激荡共振完成的三段式“冲突—嵌套式”叙事结构雄辩地证明巴别尔无愧于苏联文坛大家及世界一流小说家的称号,也无怪《骑兵军》在其问世近百年后依然是读解者瞩目的对象。