非农就业对农户生态补偿受偿意愿的影响

——以钱江源国家公园生态补偿为例

2022-09-07占菁薛乐业周红伟徐佳朱臻

占菁,薛乐业,周红伟,徐佳,朱臻

(1.开化县林业局,浙江 开化 324300;2.浙江农林大学 经济管理学院,浙江 杭州 311300;3.开化县林山乡农业农村办公室,浙江 开化 324300;4.衢州市资源规划局,浙江 衢州 32400)

钱江源国家公园于2016 年6 月成为国家公园体制试点区,总面积为252 km2,由原来的钱江源国家森林公园、古田山国家级自然保护区、钱江源省级风景名胜区及三个自然保护地之间连接地带整合形成[1]。钱江源国家公园中林地面积共有23 133.3 hm2,其中集体林地面积有18 333.3 hm2,占79.3%。2019 年,钱江源国家公园管理局开展了集体林地地役权改革,对划入的林地给予723 元·hm-2的地役权补偿。通过兑现一定的地役权改革补偿金形式,实现了钱江源国家公园范围内重要自然资源的统一管理。钱江源国家公园内实施生态补偿的实质是妥善处理保护和发展之间的矛盾。一方面,当地山区居民仍将传统农林业生产作为重要生计来源,现有统一的生态补偿标准(2020 年补偿标准为公益林补偿600 元·hm-2·a-1、地役权补偿723 元·hm-2·a-1)与受偿主体现实需求的异质性存在矛盾;另一方面,随着大量农业劳动力向非农行业转移,非农收入对农民收入贡献率不断上升导致了农户对土地的依赖性减弱,从而对农户生态补偿受偿意愿产生影响[2],也将影响国家公园补偿机制的政策落实效果。因此,开展钱江源国家公园内非农就业对农户生态补偿受偿意愿的影响研究对于探索解决自然保护地经济和生态协调发展、完善生态补偿政策、改善农户收入具有研究价值和现实意义。

生态补偿机制作为自然保护地资源环境管理的重要组成部分,国内外一些学者已经展开研究。国外一些学者从农户行为意愿角度出发研究农户生态补偿受偿意愿的影响因素[3-5];国内学者则从成本收益、政策手段、农户异质性围绕国内重点生态工程和重点流域对农户生态补偿受偿意愿进行探讨[6-9],讨论了生态补偿机制的设计和政策支持问题[10-11]。国内外的研究虽然已形成一定的基础,但仍存在以下不足:第一,农户生态补偿受偿意愿行为不仅受生态补偿标准的影响也可能受到生态补偿方式的影响,现有研究缺乏综合的考虑;第二,从非农就业视角解读对农户生态补偿受偿意愿影响重要但又相对缺乏;第三,由于自然保护地体系构建处于全面调整和深化改革阶段,现有研究较少关注自然保护地内的农户生态补偿机制,自然保护地生态补偿制度仍存在诸多短板。

为此,本文以钱江源国家公园体制试点内生态补偿为例,在理论分析的基础上,分别从非农就业稳定性、非农就业收入及非农就业时间占比三个维度反映非农就业状况,从生态补偿受偿方式和生态补偿受偿标准两个维度来反映农户生态补偿受偿意愿状况,使用钱江源国家公园体制试点内13 个村263 户农户问卷调查数据进行描述性统计分析和运用计量模型实证分析非农就业对农户生态补偿受偿意愿的影响,为完善自然保护地生态补偿机制提供现实依据,可有效弥补现有研究的不足。

1 分析框架、研究方法和数据来源

1.1 分析框架

从理论上来看,在农户参与生态补偿后,非农就业能够弥补退出传统农业经营的收入损失[12],维持农户生计状况[13],降低农户自然资源经营意愿[14]。因此,本文从非农就业稳定性、非农就业收入及非农就业时间占比三个维度来分析非农就业对农户生态受偿意愿的影响。

第一,非农就业稳定性对农户生态补偿受偿意愿的影响。农户属于风险规避型[15-16],农户愿意放弃原本收入较低但能够维持生计的农林业生产去参与生态补偿退出自然经营权,需要有长期可靠的非农就业收入预期。随着非农就业稳定性的增高,农户对土地的依赖程度降低,不会再去从事农林业生产,而实物补偿的内容一般为农林业生产资料或产品,非农就业稳定者对这类物品的需求意愿不高[17-18],预期在选择生态补偿受偿方式时更加倾向于现金补偿。同时,非农就业稳定者放弃土地的机会成本低于非农就业不稳定者,导致其期望的生态补偿标准会低于非农就业不稳定者。

第二,非农就业收入对农户生态补偿受偿意愿的影响。非农就业能够增加农民的收入预算,由此带来收入效应[19]。非农就业取得的收入替代农林收入成为家庭主要的生计来源时,会导致农户降低对农林业资源的依赖程度,从而对自然资源经营权退出补偿的期望标准降低。

第三,非农就业时间占比对生态补偿受偿意愿的影响。随着家庭壮年劳动力向非农部门转移,家庭非农就业时间占比上升,从事农林业生产劳动的多为留守家庭的妇女或老人,能够带来的收入有限。农户的理性选择是退出自然资源经营换取一定的生态补偿,这种补偿应是现金补偿。农户对生态补偿的期望标准降低。据此,提出本文的研究假说:

H1:非农就业越稳定,农户愿意选择现金补偿的可能性越大,生态补偿期望标准越低;

H2:非农就业收入越高,农户愿意选择现金补偿的可能性越大,生态补偿期望标准越低;

H3:非农就业时间占比越高,农户愿意选择现金补偿的可能性越大,生态补偿期望标准越低。

1.2 研究方法

本文的被解释变量为农户生态补偿受偿意愿,包括农户生态补偿受偿方式和农户生态补偿受偿期望标准。农户生态补偿受偿方式主要集中在现金补偿和实物补偿两个方面。现金补偿是最为普遍的一种经济补偿手段;实物补偿是按年度给予农户核定的农林业生产资料或农林业产品,也可以按实物折价给予现金。农户生态补偿受偿方式在问卷被设计为现金补偿和实物补偿的二分类变量,运用Logistic 回归模型分析影响农户生态补偿受偿方式意愿的影响因素,具体模型如下:

式(1)中:Pi表示第i个农户选择现金补偿方式的概率,(1-Pi)为农户选择实物补偿方式概率,xim表示第i个农户生态补偿受偿意愿的第m个影响因素,βim表示变量xim的回归系数,μ表示随机误差。

其次,分析非农就业对农户生态补偿受偿标准的影响,选择OLS 模型进行回归分析,具体模型如下:

式(2)中:yi为被解释变量即第i个农户生态补偿受偿标准,xim表示第i个农户生态补偿受偿标准的第m个影响因素,αim表示变量xim的回归系数,ε 表示随机误差。

两个模型的关键解释变量与控制变量采用相同设置,具体变量设置为关键解释变量是非农就业,从非农就业稳定性、非农就业收入和非农就业时间占比三个维度反映:(1)非农就业稳定性是衡量非农就业质量的一个重要指标[20],因此选取该变量作为解释变量。在非农就业稳定性方面,问卷中包含2016 年与2019 年两年的农户就业情况,因此采用“四年内是否变更非农就业”作为代理变量。(2)非农就业收入是农村劳动力实现非农就业转移的直接经济动力[21],采用“家庭人均非农就业收入”作为代理变量。(3)非农就业时间占比对转出林地经营权有显著影响[22],采用“家庭人均非农就业时间占比”作为代理变量。

本文的控制变量包括户主基本特征、家庭基本特征和生态补偿认知与评价3 个层面:(1)户主基本特征从户主年龄、户主受教育程度差异性反映。山区农户随着年龄增长,生计方式单一和劳动机能下降导致其对现金补偿的需求增加[23],生态补偿标准要求提高。而户主受教育程度高,其非农就业可能性越大,更倾向于选择现金补偿。(2)家庭基本特征变量中,劳动力数量较多的家庭对于实物的需求更高[24],家庭劳动力数量越多会更期望现金补偿。(3)生态补偿认知与评价变量中,农户对国家公园试点相关政策的认知度越高参与生态补偿的意愿越强烈[25],同时,对现有生态补偿标准的满意程度越低,期望获得的生态补偿标准就越高,且更倾向于现金补偿。

1.3 数据来源

本研究的数据来源于2020 年钱江源国家公园调研数据。目前,钱江源国家公园集体林地地役权改革已基本完成,涉及农户数3 199 户。问卷在钱江源头流域核心区苏庄、长虹、何田、齐溪4 个乡镇的16 个行政村中随机抽取13 个村与263 户农户,以入户调查的形式同农户进行一对一问卷访谈,并完成相关调查。问卷调查涉及的内容有农户家庭基本情况、家庭收支情况、对生态补偿的认知与评价等。在剔除无效问卷后,获得有效问卷258 份,样本有效率为98.09%。

2 结果与分析

2.1 描述性统计分析

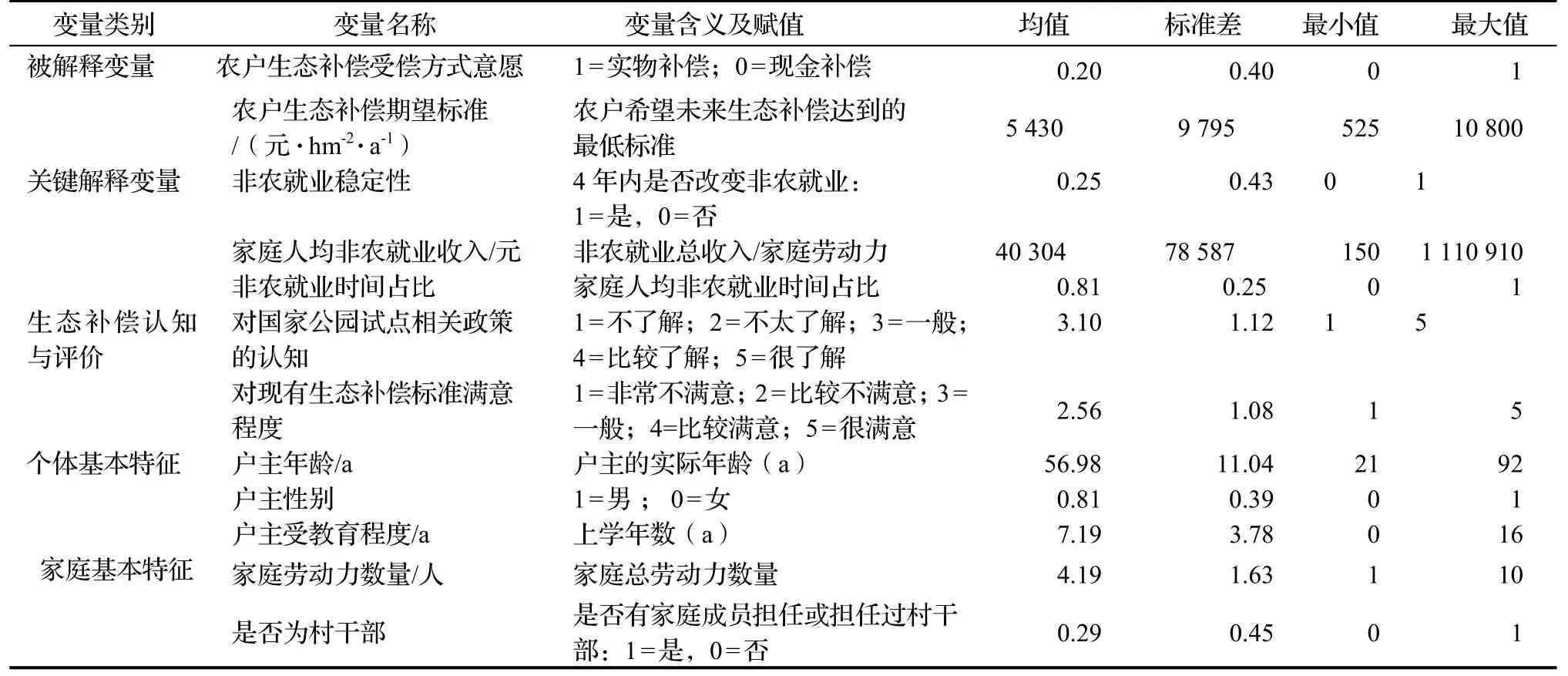

本文研究所用到的主要变量含义及其统计量说明如表1。钱江源国家公园内258 户农户中,期望获得实物补偿的农户为51 户,占总农户数的20%,希望获得现金补偿的农户为207 户,占总农户数的80%,说明绝大多数农户认可现金补偿方式。从农户期望的补偿标准来看,农户能够获得的补偿标准为600 元·hm-2·a-1,而农户期望的补偿标准均值为5 430 元·hm-2·a-1,95.8%的农户生态补偿标准期望大于现行标准。从非农就业稳定性来看,非农就业稳定的农户占比为74.81%,非农就业不稳定的农户占比为25.19%。钱江源国家公园内农户仍有一定比例开展农林业的生产经营,农林业收入占农户总收入的30%。不同农户的非农收入存在较大差距,户家庭人均非农就业年收入为40 304 元,仍有40%的农户家庭收入未达到2019 年浙江省农村居民人均可支配收入水平(29 876 元)。从农户非农就业时间来看,户平均非农就业时间占比为81%,说明样本中纯农户和以农业为主的兼业农户占比少,样本户主要以外出务工等非农就业为主。近年来,逐渐兴起了休闲旅游业,形式多为农家乐和民宿,也成为了非农就业的一个重要路径。从农户调查来看,现有对国家公园相关政策宣传仍然不到位,农户对国家公园的政策认知处于一般水平,同时有54.65%农户表示对现有的生态补偿标准并不满意。

表1 模型各变量含义及统计量说明Table 1 Meaning of variables and description of models

2.2 非农就业与农户生态补偿受偿意愿的交叉统计分析

2.2.1 非农就业稳定性与农户生态补偿意愿的交叉统计分析

由表2 可知,国家公园内选择现金补偿方式的农户有84.54%为非农就业稳定者,而选择实物补偿方式的农户有64.71%为非农就业不稳定者。非农就业稳定农户的生态补偿期望标准在[600~1 800)元·hm-2·a-1,其所占比例最高;而非农就业不稳定的农户生态补偿期望标准在[2 400~7 500)·hm-2·a-1,其所占比例最高。说明农户的非农就业稳定性越高,农户的生态补偿期望标准越低。

表2 非农就业稳定性与农户生态补偿意愿的交叉统计分析Table 2 Cross analysis on nonagricultural employment stability and farmers’willingness to ecological compensation

2.2.2 非农就业收入与农户生态补偿意愿的交叉统计分析 由表3 可知,在选择现金补偿的农户中,31.40%的农户家庭人均非农收入在[1.2~2.4)万元,家庭人均非农就业收入达这个区间的农户选择现金补偿的比例高于选择实物补偿。家庭人均非农收入在[0~1.2)万元和[1.2~2.4)万元的农户生态补偿期望标准主要分布于[2 400~7 500)元·hm-2·a-1和[7 500,+∞)元·hm-2·a-1两个区间,而家庭人均非农就业收入在[4.8,+∞)万元的农户生态补偿期望标准主要分布于[1 800~2 400)元·hm-2·a-1。说明农户的非农就业收入越高,选择现金补偿的可能性较大,农户的生态补偿期望标准可能越低。

表3 非农就业收入与农户生态补偿意愿的交叉统计分析Table 3 Cross analysis on nonagricultural employment income and farmers′ willingness to ecological compensation

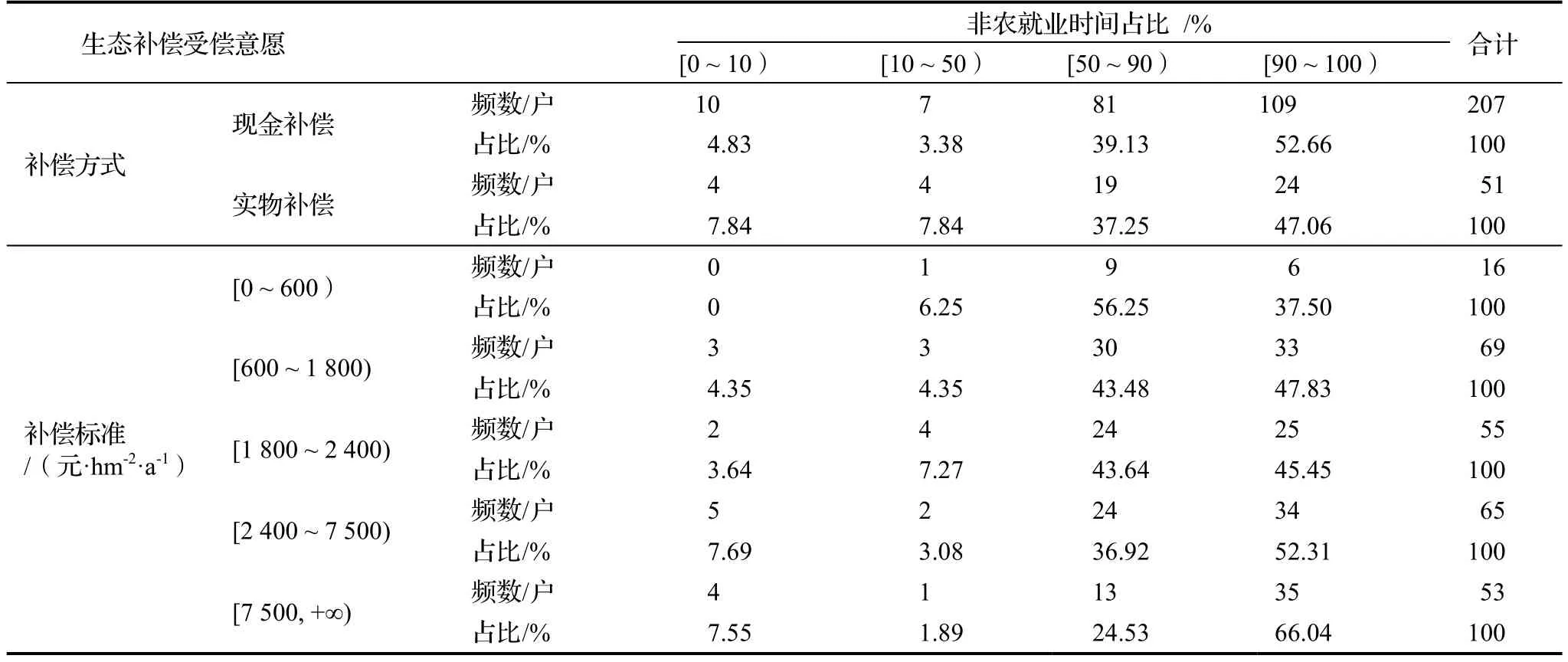

2.2.3 非农就业时间占比与农户生态补偿意愿的交叉统计分析 借鉴已有对非农就业的研究中非农就业时间占比的分类法[26],本文将家庭人均非农就业时间占比分为[0~10%)、[10%~50%)、[50%~90%)、[90%~100%)四组。

统计发现(表4),在选择现金补偿农户中,52.66%的非农就业时间占比在[90%~100%);同时,在选择实物补偿农户中,同样有47.06%的非农就业时间占比也在[90%~100%)。在不考虑非农就业时间占比低于10%农户的情况下,随着非农就业时间占比上升,农户生态补偿期望标准在[2 400~7 500)元·hm-2·a-1和[7 500,+∞)元·hm-2·a-1以上区间的比例逐渐增加。

表4 家庭人均非农就业时间占比与农户生态补偿意愿的交叉统计分析Table 4 Cross analysis on non-agricultural employment time of household and farmers′ willingness to ecological compensation

2.3 非农就业对农户生态补偿意愿影响的实证分析

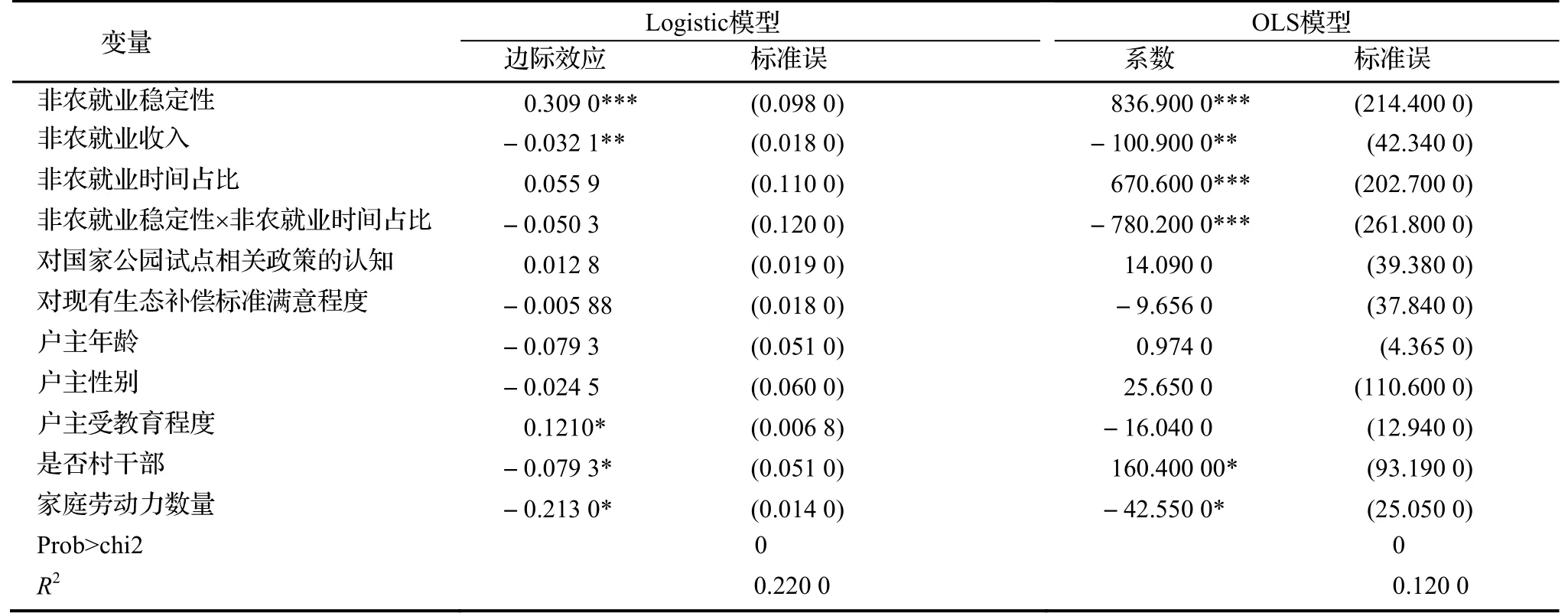

考虑到解释变量之间可能存在一定的相关关系,使用方差膨胀因子VIF 检验解释变量间的多重共线性[27]。方差膨胀因子的检验结果显示,解释变量中VIF 最大值为1.69,平均值为1.28。这说明解释变量间不存在多重共线性问题。本文回归结果如表5 所示,可以得到以下发现。

表5 农户非农就业对生态补偿受偿意愿影响的估计结果Table 5 Estimation of the impact of nonagricultural employment on the farmers’ willingness to ecological compensation

2.3.1 非农就业的影响 非农就业稳定性对农户生态补偿受偿方式和农户生态补偿期望标准均有正向影响,并通过1%水平的显著性检验,H1得到验证,即非农就业近四年有变化的会选择实物补偿的可能性变大,农户愿意选择现金补偿可能性越大,生态补偿期望标准越高。工作不稳定性地增加期望意味着收入的不稳定。进而期望更好的生态补偿标准弥补收入的不足。

非农就业收入对农户生态补偿受偿方式和农户生态补偿期望标准均有负向影响,并通过5%水平的显著性检验,H2得到验证,即非农就业收入越高,农户愿意选择现金补偿可能性越大,生态补偿期望标准越低。

非农就业时间占比对农户生态补偿受偿方式有正向影响但并未通过显著性检验,对生态补偿期望标准有正向影响,并通过1%水平下显著性检验,拒绝H3。这可能的原因在于,多数农户非农就业的形式是外出务工,虽然非农就业时间占比较长但是定居城市的高昂成本,使得这种非农就业并不稳定,回村经营土地成为这些农户的退路,因此随着非农就业时间占比的提高农户反而倾向于选择实物补偿和更高的生态补偿期望标准。通过非农就业稳定性与非农就业时间占比的交互项系数可以得到,非农就业时间的延长可以显著降低由于非农就业不稳定带来的较高生态补偿期望标准。

2.3.2 其他控制变量的影响 “农户对国家公园试点相关政策的认知”“对现有生态补偿标准满意程度”两变量对其生态补偿受偿方式与期望标准的影响都不显著。家庭劳动力数量对生态补偿受偿方式有负向影响,并通过10%水平下显著性检验。原因可能是家庭劳动力增加带来的收入大于其支出,生态补偿带来的收益重要性下降。户主受教育程度对生态补偿受偿方式有正向影响,并通过10%显著性检验与预期相反。这可能原因在于受教育程度高者选择“看得见摸得着”的实物补偿能够减少政府寻租的风险。农户是否为村干部对生态补偿受偿方式有负向影响,并通过10%显著性检验,对生态补偿期望标准有正向影响,并通过10%显著性检验,与预期方向相同。

3 结论与建议

3.1 结论

根据上文分析,得出以下研究结论:

(1)大部分农户愿意维持现有的现金补偿方式,大部分农户不满意现行的生态补偿标准。钱江源国家公园中农户希望获得现金补偿的占比是80%。农户能够获得的补偿标准为600 元·hm-2·a-1,而农户期望的补偿标准均值为5 430 元·hm-2·a-1,95.8%的农户生态补偿标准期望大于现行标准。同时,有54.65%的农户表示对现有的生态补偿标准并不满意。

(2)自然保护地内非农就业对农户生态补偿受偿意愿影响显著。非农就业越稳定,非农就业收入越高,农户愿意选择现金补偿的可能性越大,生态补偿期望标准越低;非农就业时间占比越高,生态补偿期望标准越高。

3.2 建议

3.2.1 为自然保护地内农户拓展非农就业机会,降低农户对生态补偿政策的依赖 应多渠道组织自然保护地内农户开展非农就业技术培训,帮助农户掌握非农就业技能,提高农户非农就业的稳定性。同时依托地方政府现有非农就业平台缓解农户择业信息不对称问题,降低农民寻找非农就业机会的成本。

3.2.2 整合各项涉自然保护地生态补偿的财政资金,拓宽筹措渠道,提高生态补偿标准 应整合现行各级政府财政为主要来源的生态补偿资金,包括生态公益林补偿基金、集体林地和农田地役权改革资金等,建立自然保护地专项补偿资金,由自然资源与规划部门统一发放并逐年提高其生态补偿标准,满足农户对现金补偿日益增长需求。

3.2.3 探索建立生态产品价值实现机制,拓宽自然保护地内农户生态补偿来源 立足自然保护地特有自然资源,探索建立生态产品价值实现机制。开发森林碳汇、森林康养等不同类型生态产品价值,依托市场交易机制,拓展农户收入来源,缓解现有单纯依赖财政转移支付开展生态补偿的不足。