扬子鳄热环境行为适应规律观察研究

2022-09-07方黎明付春正邹卫强任大斌徐菊敏赵兰方盛国

方黎明,付春正,邹卫强,任大斌,徐菊敏,赵兰,4,方盛国

(1.浙江长兴扬子鳄省级自然保护区,浙江 长兴 313100;2.长兴县仙山湖国家湿地公园管理中心,浙江 长兴 313100;3.浙江大学 生命科学学院,生命系统稳态与保护教育部重点实验室,国家濒危野生动植物种质基因保护中心,浙江 杭州 310058;4.西北大学 生命科学学院,陕西省秦岭珍稀濒危动物保育重点实验室,陕西 西安 710069)

扬子鳄Alligator sinensis隶属短吻鳄科Alligatoridae 短吻鳄属Alligator,是我国特有的鳄类物种[1-2]。野外调查资料显示,20 世纪下半叶野生扬子鳄数目锐减。从20 世纪50 年代的5 000~6 000 条迅速降至1999 年的不足130 条,之后直到2015 年仍然维持在150 条左右[3-9]。因此,2016 年,国际自然保护联盟(IUCN)将其列为极度濒危物种。2019 年8 月,最新修订的濒危野生动植物种国际贸易公约(CITES)仍将扬子鳄列为附录I 物种,如无特殊情况禁止国际贸易(http://www.cites.org/eng/app/appendices.php)。相较于濒临灭绝的野外种群,安徽宣城、芜湖,浙江长兴等地的人工或半自然种群逐年增长[9],目前,总数目已超过20 000 条[6]。在人工种群持续繁荣的情况下,如何恢复岌岌可危的野外种群,是扬子鳄保护工作的重点及难点。

自然栖息地丧失是扬子鳄野外种群最主要的致危因素之一[10]。明确扬子鳄的适宜生境特征,正确评估其生境质量,从而保障其生存环境,是恢复并扩大其自然种群的必要措施。扬子鳄是变温动物,环境温度在其性别决定[11]、性别比例调控[12]、冬眠生理[13]等重要生活史活动乃至演化历史[14]过程中都起着至关重要的作用。因此,探索其环境温度适应机制,对正确评估生境质量,制定保护策略乃至理解变温动物的环境适应性都具有重要意义。

关于扬子鳄适应环境温度的行为机制,前人已经积累了一定的研究基础。汪仁平等测定并分析了人工饲养下扬子鳄体温及环境温度的变化,发现扬子鳄的体温由其长期接触的环境介质温度,尤其是水环境温度决定的,初步推测其偏爱体温范围是28~33 ℃[15]。王华等采用扫描取样法对扬子鳄夏秋季节的水陆活动规律进行了观测,发现水温和气温的差异是影响扬子鳄夏秋季节水陆活动的最重要因素,扬子鳄夏秋季节主动选择不超过(31±1)℃的热环境[16]。上述研究针对部分季节或人工饲养扬子鳄种群在半自然或自然状态下的活动规律开展研究,但有关全年活动规律的观测研究未见报道。基于此,本文通过对浙江省湖州市长兴扬子鳄半自然种群完整年度的温度与行为进行监测,进一步探析扬子鳄随季节温度变化的行为规律,并通过测量扬子鳄夏季偏好的水体热参数以及洞穴温度,分析其适应所处热环境的行为调节策略,并提出相应的保护建议。

1 材料和方法

1.1 研究地点

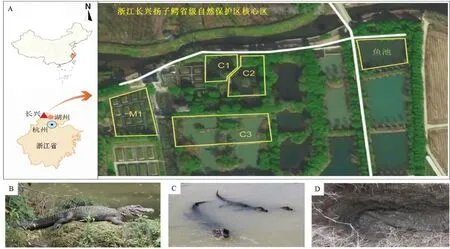

浙江长兴扬子鳄省级自然保护区(以下简称长兴扬子鳄自然保护区)位于浙江省湖州市长兴县泗安镇尹家边村,地理坐标为30°55′04"~30°55′53" N,119°43′23"~119°44′19" E,总面积为132.98 hm2,是以保护扬子鳄为主要任务的专属自然保护区,内含水域和陆地区域,保持湿地景观。属北亚热带季风气候区,光照充足、气候温和、降水充沛、四季分明、雨热同季、温光协调,年均气温为15.6 ℃,年均降水量为1 300 mm 左右,无霜期为240 d。保护区内的扬子鳄种群在人工圈养条件下保持自然繁育方式。除定期投喂食物和提供部分巢材外,其冬眠、交配等其他活动不受人为干扰和影响。在该环境中,成年扬子鳄可自主调节所处热环境,可反映野外状态下的生活以及繁殖方式,保证了实验数据的真实性和客观性。为便于在同一时刻对扬子鳄进行扫描取样,选择核心区C1、C2 和C3 区三个相邻的成年鳄池开展研究(图1A,表1)。

图1 研究地点及扬子鳄栖息状态Figure 1 Location and habitat of Chinese Alligator

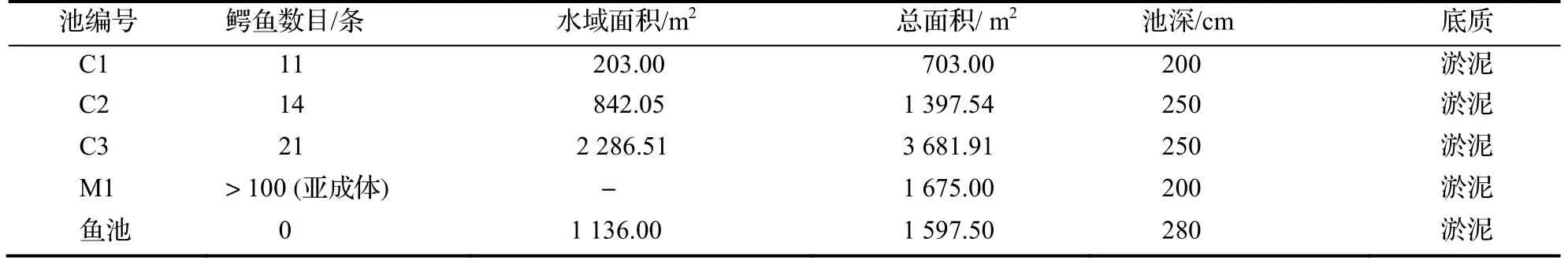

表1 研究区域的扬子鳄数目及面积参数Table 1 Numbers of Chinese Alligators and area of ponds

1.2 研究方法

1.2.1 全年活动温度监测 2013 年8 月—2016 年8 月,对长兴扬子鳄自然保护区核心区所选鳄池进行环境温度采集和扬子鳄行为观察。共使用30 台ZDR20 温湿度记录仪(杭州泽大仪器有限公司)测量气温、水面温度、水底淤泥温度以及洞穴中的泥土温度,数据记录间隔时间为1 h(表2、表3)。在获取全年温度数据的基础上,进一步采集每个季节扬子鳄特有活动规律信息。四季按北半球的四季分类法进行划分:3—5 月为春季;6—8 月为夏季;9—11 月为秋季;12 至翌年2 月为冬季。

表2 水体中温度记录仪记录信息Table 2 Temperature recorders in the caves

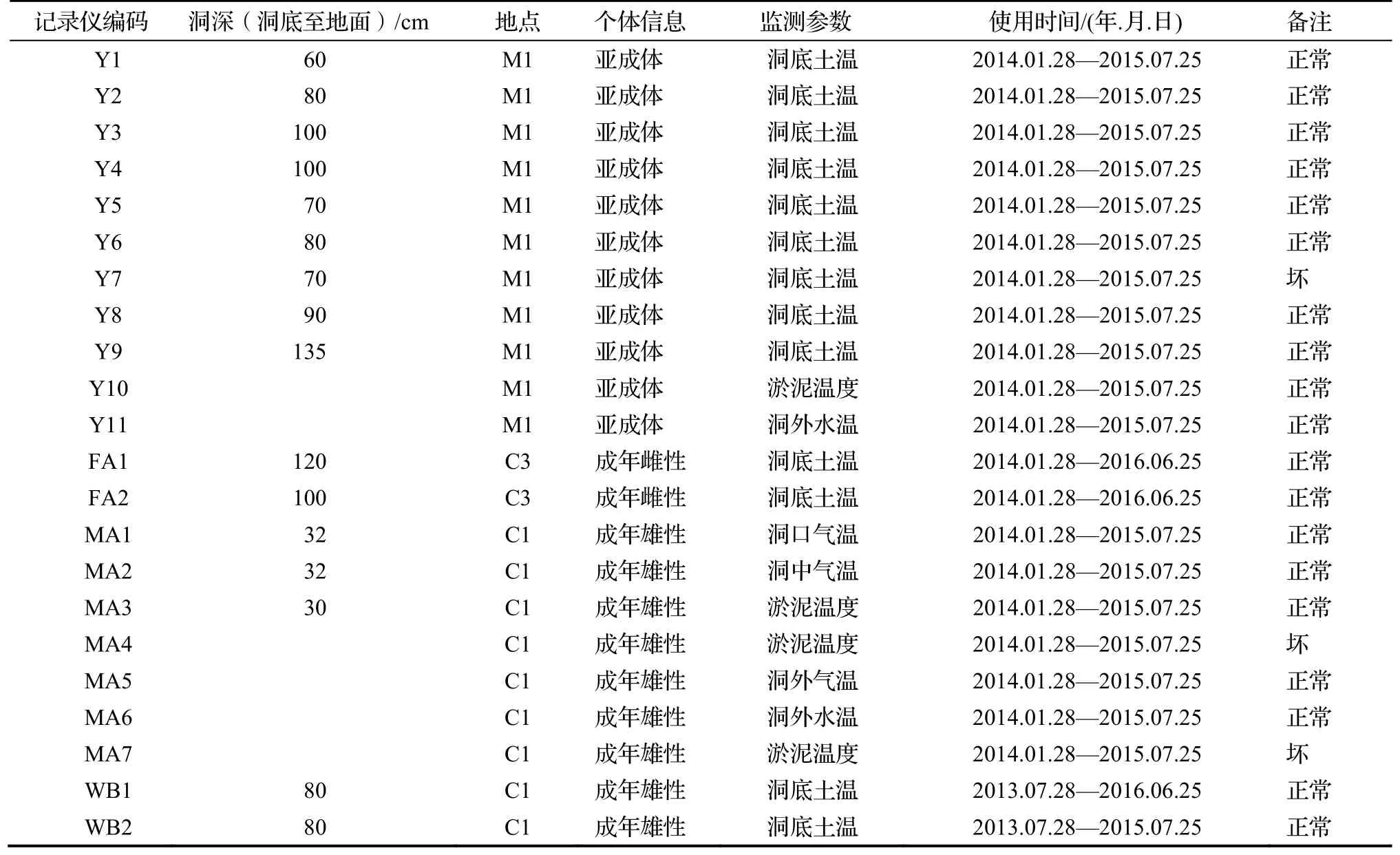

表3 洞穴中温度记录仪信息Table 3 Temperature recorders in the caves

1.2.2 扬子鳄行为观察 全年活动行为观察:记录2014 年全年扬子鳄各项活动的开始和结束时间,如冬眠、进食、交配、产卵、营巢、孵化等。结合全年温度数据,获得扬子鳄各项行为发生对应的温度参数,进而获得其全年活动规律。

各季节扬子鳄日活动节律观察:在每个季节各选取代表时间段,采用扫描取样法观察扬子鳄的活动行为。扫描取样法指按相对固定的时间间隔对一组动物的行为逐个进行扫描观察与记录[16]。在选取的季节性代表时间段内,每隔2 h 快速扫描并记录目标鳄池内所有个体的环境位置。环境位置分为三类:第一类为扬子鳄在岸上栖息(图1B);第二类为扬子鳄浮在水面(图1C);第三类为扬子鳄在水底或洞穴中而不可见(图1D)。结合行为扫描时间点的气温、水温和洞穴温度数据,获取扬子鳄的日活动节律。

1.2.3 典型时间节点的水体和土壤温度测量

夏季水温:选取C2 成年扬子鳄鳄池,以及与C2 面积和深度较为接近的鱼池作为对照,测量其当年夏季最热时段的水体温度。测温时间分别为2013 年7 月27 日、2013 年8 月7 日和2013 年8 月14 日14:00—15:00,梯度设置为水深5 cm,重复3 次。

冬季土壤温度:选取亚成体扬子鳄鳄池M1 以及C3 成年扬子鳄鳄池中已探明扬子鳄洞穴的区域,于2014年冬至2015 年冬进行洞穴内土壤温度测量。根据观察获得的洞穴信息,将温度探针(2 cm 左右)插入各扬子鳄冬眠的洞穴淤泥中,测量不同深度鳄穴的土壤温度。

1.3 数据分析

建立扬子鳄活动环境温度数据集,绘制全年温度曲线及活动谱,明确环境温度与扬子鳄活动的关系。对各季节的日活动规律,使用Shapiro-Wilk 检验数据正态性。由于检验到数据偏离正态分布,因此采用Spearman’s相关分析检验扬子鳄出现比例及其与所处环境温度的关系。夏季鳄池水温与水深关系用二次衰减函数进行拟合。鳄池与对照鱼池之间的各水体深度梯度的温度差异比较使用配对t检验。方差分析用于检验冬季洞穴不同土壤深度之间的平均温度和日温差差异。正态性、相关分析和方差分析检验使用SPSS 20.0 完成,夏季温度-水深曲线拟合及绘制、冬季温度曲线图在Origin 2018C 中完成。所有检验的显著性水平均为0.05。

2 结果与分析

2.1 扬子鳄年活动规律

由全年水温和洞穴温度曲线(图2)可知,扬子鳄的冬眠和苏醒与水温-洞穴温度差密切相关。春季,气候变暖,水体的升温速度快于洞穴土壤的。当日均水温升至8.5℃接近洞穴温度时,扬子鳄开始从冬眠中苏醒;当日均水温升至17.5 ℃左右,所有个体全部苏醒,扬子鳄的摄食活动增加。6 月上旬,日均水温进一步升高至25 ℃左右,扬子鳄开始交配,在水温-洞穴温差最大的夏季完成营巢、孵化等繁殖行为。秋季,气候转冷,水温-洞穴温差也逐渐减小,水温与洞穴土壤温度基本持平,日均水温下降至25 ℃左右,扬子鳄进入厌食状态,摄食量减少。当日均水温降至17.5 ℃以后,日均水温逐渐大幅低于洞穴温度,扬子鳄也陆续开始冬眠。冬季,水温进一步下降,洞穴内土壤温度恒定在7.5~10.0 ℃,扬子鳄在洞穴中进入深眠状态。

图2 年环境温度与扬子鳄活动规律Figure 2 Dynamics of annual temperature in the ponds and activity rhythm of Chinese Alligators

2.2 四季典型活动节律

在测量全年环境温度变化的基础上,在每个季节选取代表性日期对扬子鳄进行行为活动观察,得到扬子鳄在不同栖息环境中的比例与环境温度的相关关系表(表4)及典型日活动节律图(图3)。

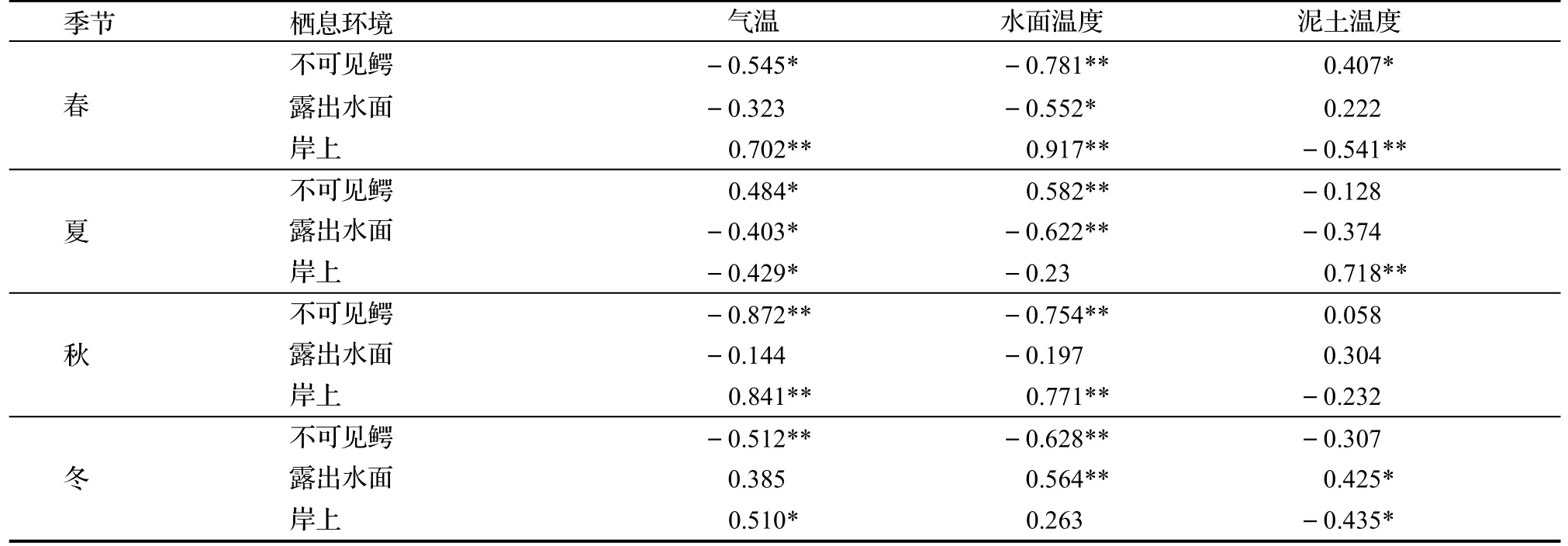

表4 扬子鳄在不同栖息环境中的比例与温度的相关关系Table 4 Correlation between the proportion of Chinese alligators and temperature in different habitats

由表4 和图3 可知,春季,登陆扬子鳄的比例与水面温度的正相关关系最显著;随着气温和水温的升高,尤其是水温高于15 ℃后,扬子鳄大规模上岸,选择郁闭度较小的开阔区域,充分接受阳光照射,获得能量。夏季,扬子鳄出水和登陆的比例与气温和水面温度呈显著负相关;当气温上升至超过32 ℃时,大部分扬子鳄会潜入水下或进入洞穴躲避不利的高温天气;当黄昏和夜间气温和水温降至32 ℃时,登陆和浮在水面的扬子鳄比例大幅上升。秋季天气转凉,但是水体温度相对较稳定,水陆活动的阈值温度为22.5 ℃,当气温高于该温度时,扬子鳄主要在陆地活动;当气温低于该温度时,则在水中和洞穴中的比例大幅增加。冬季,低气温和水温促使扬子鳄进入洞穴冬眠,晴天中午如果气温上升至接近15℃,偶有极少数个体出穴晒太阳。

图3 扬子鳄各季节的日活动节律Figure 3 Diurnal activity rhythm of Chinese Alligator in different seasons

2.3 环境热缓冲能力

与对照鱼池的水体温度相比,随着水体深度增加,夏季鳄池水体温度下降较快。在气温与水面温度相同的情况下,鳄池水体的深度梯度温度均低于对照鱼池的(配对t检验,2013 年7 月28 日:平均温差-0.88 ℃,t=-3.24,P<0.01;2013 年8 月7 日:平均温差-1.77 ℃,t=22.83,P<0.01;2013 年8 月14 日平均温差-0.80,t=-6.76,P0.05)。以2013 年7 月28 日14:00—15:00 为例,C2 鳄池与鱼池的水面温度与该日气温相近,为37 ℃左右。沿水深梯度,C2 鳄池的水温迅速下降,在距水面105 cm 以后稳定在31.5 ℃,而对照组鱼池水温降速较缓,最终稳定值为32.6 ℃,比鳄池水温高1.1 ℃,这表明鳄池具有较强的温度缓冲能力。冬季末期和春季初期不同深度洞穴的土壤平均温度和波动性具有显著差异(图4B,4C,均温:df=8,F=768.72,P<0.001;日温差:df=8,F=2.45,P<0.01)。在洞穴深度为30 cm 时,土壤温度受气温影响很大,波动较大,且在寒冷季节时的温度最低。在洞穴深度为60~80 cm 时,冬季土壤温度较为恒定,维持在8 ℃左右,低于成年鳄冬季的体温(图4C)。在洞穴深度为110~120 cm 时,冬季土壤温度可维持在10℃左右。在洞穴深度为135 cm 时,土壤的保温能力与温度恒定能力与洞穴深度为120 cm 时无显著差异(图4C)。因此,洞穴深度对扬子鳄冬眠有重要影响,浅于110 cm 的洞穴深度,可能无法保证扬子鳄正常冬眠所需的环境温度。

图4 扬子鳄生境夏冬两季的热缓冲能力Figure 4 Thermal buffering capacity of Chinese Alligator in summer and winter

3 结论与讨论

变温动物会通过改变生化特性和生理活动响应环境变化[17]。汪仁平总结了扬子鳄生活年周期规律,认为扬子鳄的生活及生理机能受气温影响[15],王华等证明水温和气温差异影响扬子鳄夏秋季节的水陆活动规律[16]。在此基础上,本研究进一步说明水温与洞穴土壤温度差异对冬眠有显著影响,表明环境间的温度差异是触发行为调整的重要因素。冬季,当水体温度降至17.5 ℃接近洞穴土壤温度时,扬子鳄陆续进入冬眠状态;当水体温度进一步下降到低于土壤温度时,扬子鳄进入深眠期。春季,温度回升,当水面温度升至8.5 ℃再度接近土壤温度时,扬子鳄开始苏醒;当水温升至17.5 ℃时,所有扬子鳄全部苏醒进入活跃的摄食期。夏季,当日均水温升高至25 ℃时,扬子鳄进入繁殖期。秋季,当水温回落至25 ℃时,繁殖期结束。随着温度进一步降低,扬子鳄活动减少,直至进入冬眠状态。通过系统地研究扬子鳄的年活动规律,发现扬子鳄可以选择所处环境来响应温度变化,表明行为调节也是扬子鳄适应环境的重要方式。

四季典型气候下的昼夜活动规律显示,扬子鳄具有季节特异的适应热环境的行为策略。春季,环境温度升高,当气温高于15℃时,扬子鳄主要在岸上活动,这可能与其冬眠后需要充分利用高气温和晒太阳等方式吸收能量以补充冬眠体力消耗。随着气温升高,高温在夏季成为不利气象因素,扬子鳄表现出昼伏夜出的活动规律。昼间,尤其是炎热的中午和下午为潜水高发期,这与张藐等对人工圈养的扬子鳄的观察结果一致[18]。潜水扬子鳄比例和入穴扬子鳄比例上升是扬子鳄利用水体和洞穴的凉爽条件躲避高温的体温调节策略。秋季气温下降速度最快,扬子鳄上岸比例大幅降低,浮在水面的扬子鳄比例上升,扬子鳄利用水环境缓冲气温降低的影响。进入冬季,气温与水体温度进一步下降,扬子鳄陆续进入温暖且温度稳定的洞穴中冬眠。这表明扬子鳄四季活动规律与其热需求密切相关,其演化出完整的行为调节机制来适应环境温度变化,而所选择的自然生境决定了其温度适应能力的强弱。

扬子鳄的热环境适应的温度调节策略具有季节性差异。夏秋季节主要通过水环境进行调节。水体为扬子鳄提供了高效而稳定的热环境。鳄池沿水体梯度的降温速度和降温幅度均大于对照鱼池。鳄池深水区温度稳定在31.5 ℃,接近夏秋季节扬子鳄主动选择热环境的极限温度(31±1)℃[15],而对照组鱼池深水区的温度稳定在32.6 ℃,高于扬子鳄夏秋季节的温度极限。这说明扬子鳄自然生境的水体具有很强的热缓冲能力。我们观察到,由于扬子鳄在洞穴、水底等土壤介质中的活动使淤泥与水体发生混合,鳄池水体水质浑浊,呈暗黄色,透明度低于鱼池。在气温相同的条件下,低透明度的浑浊水体会导致热力分层加剧,分层厚度缩小,具有较强的温度缓冲能力[19],这可能使得鳄池具有较强的热缓冲能力。因此,自然环境中的洞穴土壤和水底淤泥可用于改变水体温度,进而利于扬子鳄调节体温。此外,鳄池的拟合温度曲线显示在气温37 ℃的晴朗天气,水深超过105 cm以上,温度才会接近扬子鳄夏秋季节的热环境临界值[16]。这提示在保护工作中成年鳄池水体深度应大于105 cm或者110 cm 为宜,才可保证水体底部温度适宜扬子鳄栖息。在冬季,扬子鳄主要在洞穴中冬眠,依靠土壤温度抵抗寒冷的气温和水温。冬季洞穴深度与平均温度和保温性能正相关,在洞穴深度为110~120 cm 处,冬季最冷时期的土壤温度可维持在10 ℃左右,与扬子鳄冬季体温相当[20]。因此,冬季洞穴深度超过110 cm,可为扬子鳄提供稳定良好的冬眠环境。

综上所述,在实际保护工作中,为扬子鳄提供丰富的热环境调节条件十分必要。比如,人工辅助繁育条件下,鳄池需保障扬子鳄在春季和秋季有较为空旷的晒背地点;夏季,陆地需具有高郁闭度的绿植抵挡高温,水体需尽量保持自然状态,避免使用水泥池等热缓冲能力不足的池塘;冬季,栖息地需避开有鹅卵石、水泥和硬质土壤的区域,需要有足够深度的自然土壤供其筑造洞穴保证正常冬眠。在选择野化放归地区时,也需相应地选择植被、水体和土壤热缓冲能力较高的区域。营造丰富的生境,选择符合其自然生存需求的生境进行放归,是恢复扬子鳄野生种群的重要手段。