铝质车体疲劳寿命预测与评估

2022-09-02陆圣青张敬师马家文詹长书

陆圣青,张敬师,马家文,詹长书

(1.比亚迪机电设备有限公司,广东 深圳 518118;2.东北林业大学交通学院,黑龙江 哈尔滨 150040)

结构轻量化和耐久性设计一直是车辆设计关注的重点问题。当车体采用铝合金材料时,可以大幅降低整车质量,同等条件铝质车体大约是普通钢质车体的30%~35%[1]。结构疲劳可靠性对车辆运行的安全性来说尤为重要,因此结构疲劳可靠性是当前车辆结构设计研究的一个重点[2],但与结构轻量化二者常常出现矛盾。车体主要是装载乘客以及设备安装两大功能,并承担着在各种运行工况下乘客和设备所产生的动态附和力,充分验证车体的疲劳强度以及疲劳寿命是车辆设计不可或缺的重要环节。

本文通过对整车实测载荷数据进行分析,利用nCode进行了疲劳分析,验证车体疲劳强度及疲劳寿命是否满足要求,查找出了车体薄弱部位,在运营过程中进行监测,可指导产品的设计和优化改进。

1 疲劳寿命分析方法基本原理

1.1 疲劳断裂特征及形成机理

疲劳断裂的过程可以简单的描述为:在周期或非周期性应力载荷作用下,脆弱部位的材料在微观区域发生塑性变形,随着力的作用时间累积,裂纹从这个脆弱部位萌生,形成微裂纹;接着微裂纹缓慢延伸,进而形成可检测的宏观裂纹;裂纹继续扩展,受力截面积减小,应力大于材料许用应力,最后发生断裂[3]。整个扩展过程可划分为疲劳裂纹萌生阶段(一般由材料表面缺陷或者内部杂质引起)、疲劳裂纹稳定扩展阶段和裂纹快速扩展或瞬断阶段。

1.2 疲劳寿命预测方法

名义应力(S-N)法:根据名义应力或者弹性应力和总寿命之间的关系预测总寿命,其广泛应用于加载应力水平低、循环次数高(大于104~105)的高周疲劳失效问题,广泛用于焊接件。

局部应变(e-N)法:根据局部应变和裂纹起始寿命之间的关系预测起始寿命,其广泛应用于加载应力水平高、有显著塑性应变的低周疲劳失效问题,但其不适用于焊接件。

断裂力学(LEFM)法:根据应力强度因子和裂纹扩展速率之间的关系,预测缺陷的扩展速度以及结构的剩余强度。

车体主结构为整体承载的大断面铝合金挤压型材的轻量化焊接结构,且疲劳破坏形式多为随机载荷作用下引起的高周疲劳破坏,故采用名义应力(S-N)法对车体进行疲劳寿命预测。

1.3 影响疲劳寿命的因素

材料的疲劳极限和S-N曲线是由小尺寸光滑试件进行疲劳试验得到的,将其应用于实际构件的疲劳强度设计中,除了应力变化范围(应力幅)、平均应力这两个主要因素,还需要考虑应力集中、尺寸效应、表面状态、温度等因素的作用。

焊接结构的疲劳强度取决于整体结构构造及接头细节特征等因素。由于焊缝处一般材料不均匀、存在残余应力、应力集中和焊接缺陷,相对于母材,焊缝的疲劳寿命较低,且分散性较大,因此疲劳裂纹通常是在焊缝区产生。

1.4 解决疲劳问题的策略

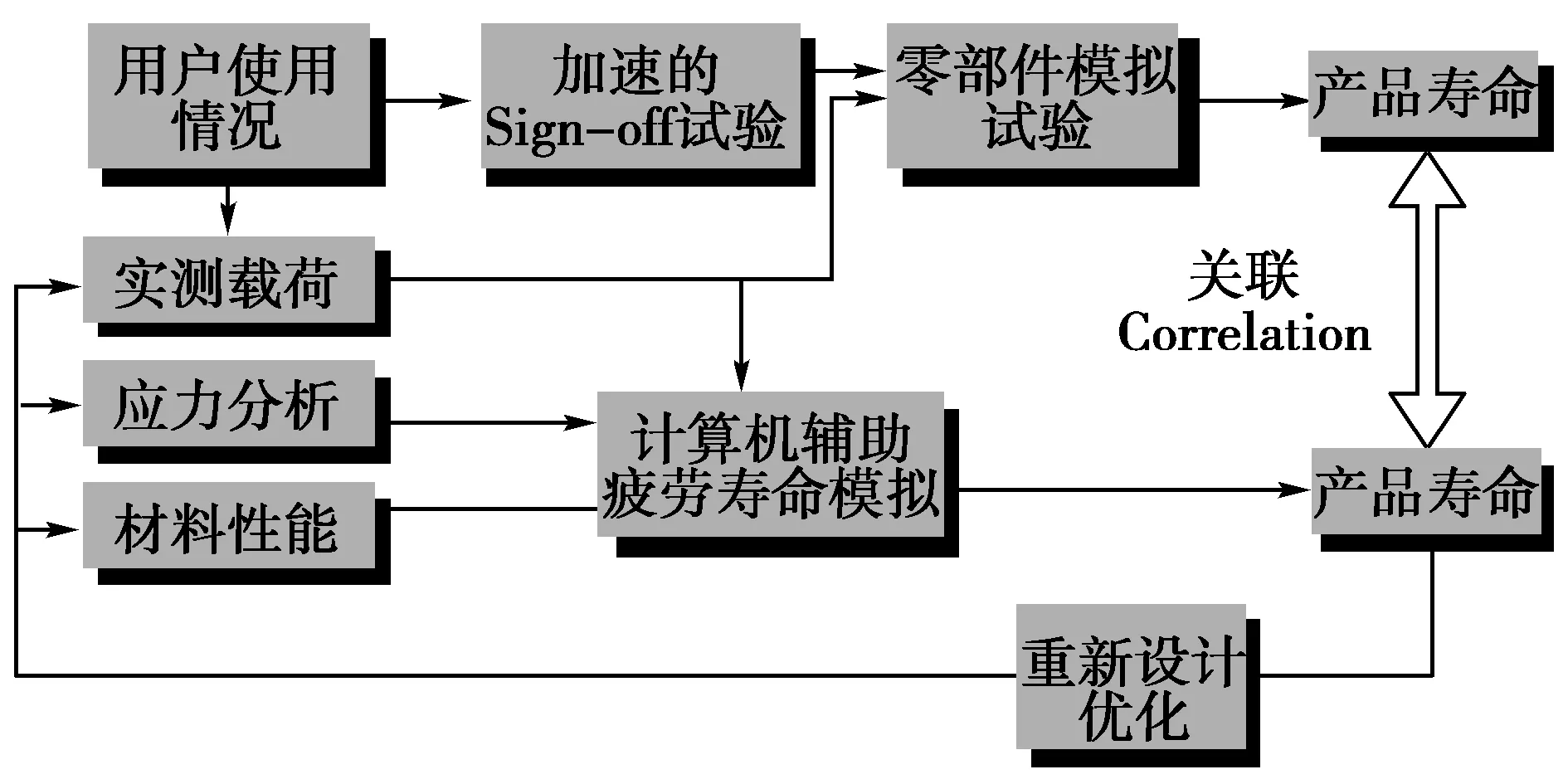

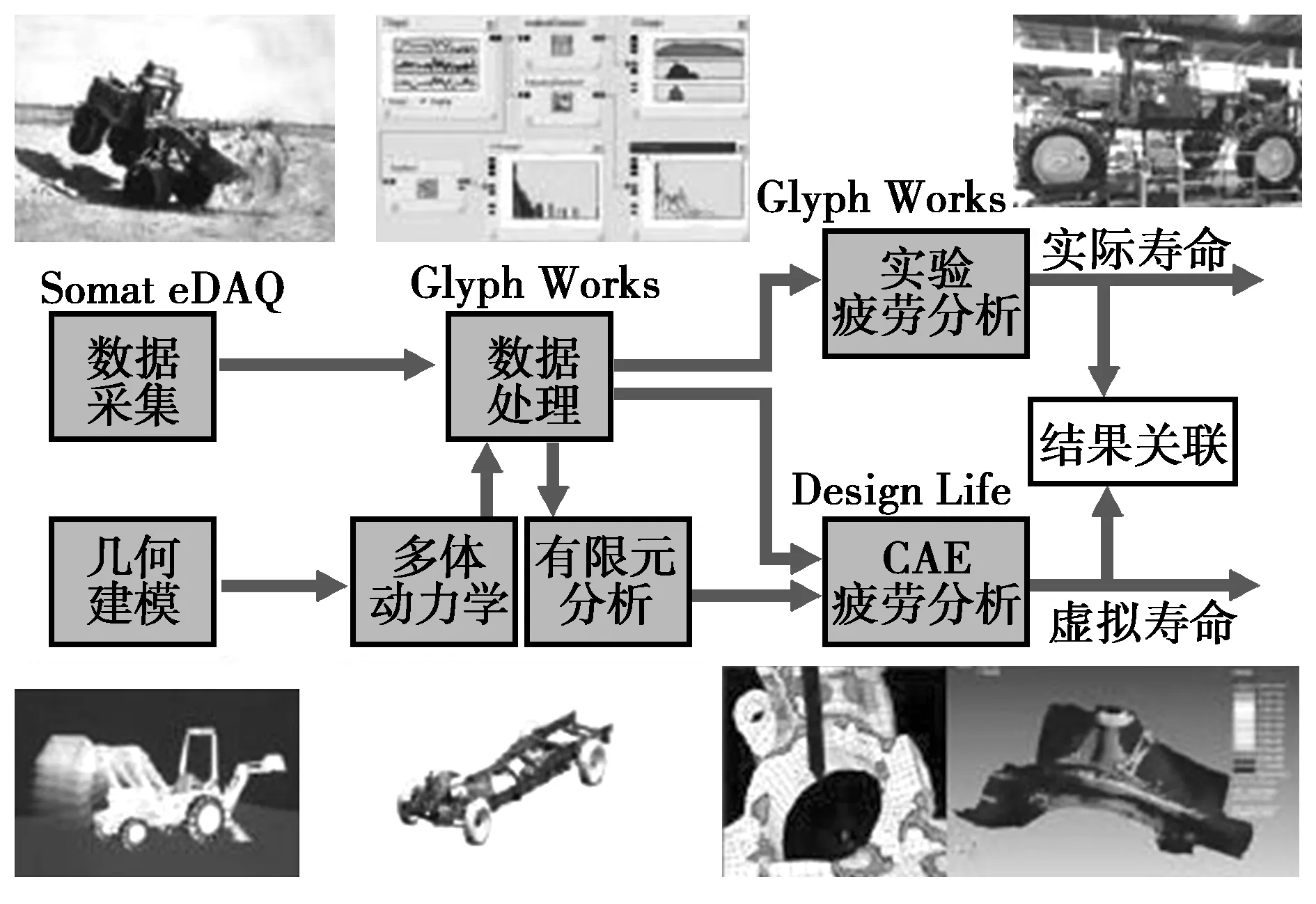

如图1所示,目前解决疲劳问题最完善的是一体化解决疲劳耐久策略[4],基于整车实测载荷及材料S-N曲线,利用nCode对产品进行应力分析并得到产品的预测寿命,对薄弱部位重新设计优化。图2为解决疲劳问题的主要工程任务。

图1 一体化解决疲劳问题的策略

图2 解决疲劳问题的主要工程任务

2 试验方案

为了预测车体的疲劳寿命,找出车体的薄弱部位,根据一体化解决耐久问题的策略,对整车进行了动强度试验。由解决疲劳问题的主要工程任务可知,试验主要分为以下四个阶段:

(1)确定试验条件及传感器测点;

(2)数据采集;

(3)数据处理;

(4)数据分析。

2.1 试验条件

为尽可能模拟车辆实际运行情况,试验条件如下:

(1)试验载荷:超载;

(2)试验工况:模拟车辆实际运行时的加速、制动、启动等工况;

(3)试验速度:车辆最高运行速度为60 km/h。

2.2 传感器测点布置

(1)传感器测点布置原则

测点布置根据被试车主要承载部件的结构、静强度仿真计算结果和静强度试验结果确定。根据以下三个原则布置测点:静态控制点,静应力水平较高的点;动态控制点,静应力水平不高但在运行过程中却可能发生较大的动应力;结构控制点,主要位于焊缝区和结构复杂部位。

(2)传感器测点选择方法

传感器测点可按如下方法选择:可估计的应力集中区域,如结构形状的突变部位、断面突变部位、焊缝边缘等;由计算结果估计可产生高应力的区域。

(3)传感器测点布置图

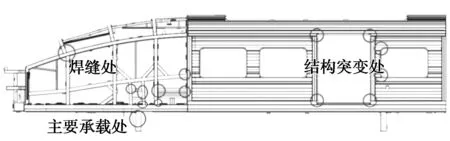

由车体的有限元强度计算报告和静强度试验报告,初步确定传感器测点的布置,共布置动应力测点30个。最终的测点布置可能会根据被试车承载部件的实际结构有所变化。应力测试点布置见图3。

图3 测点布置图

2.3 数据采集

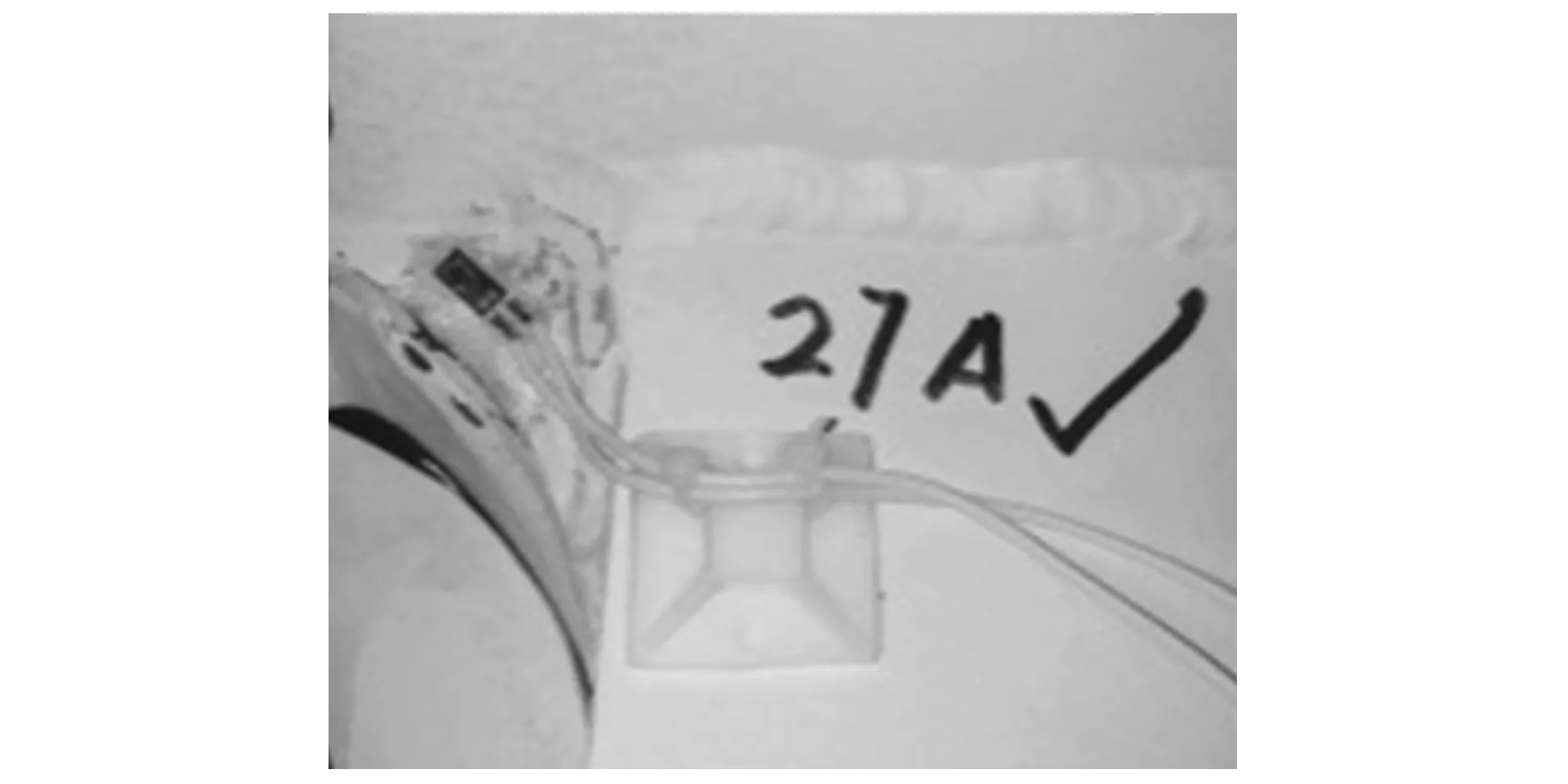

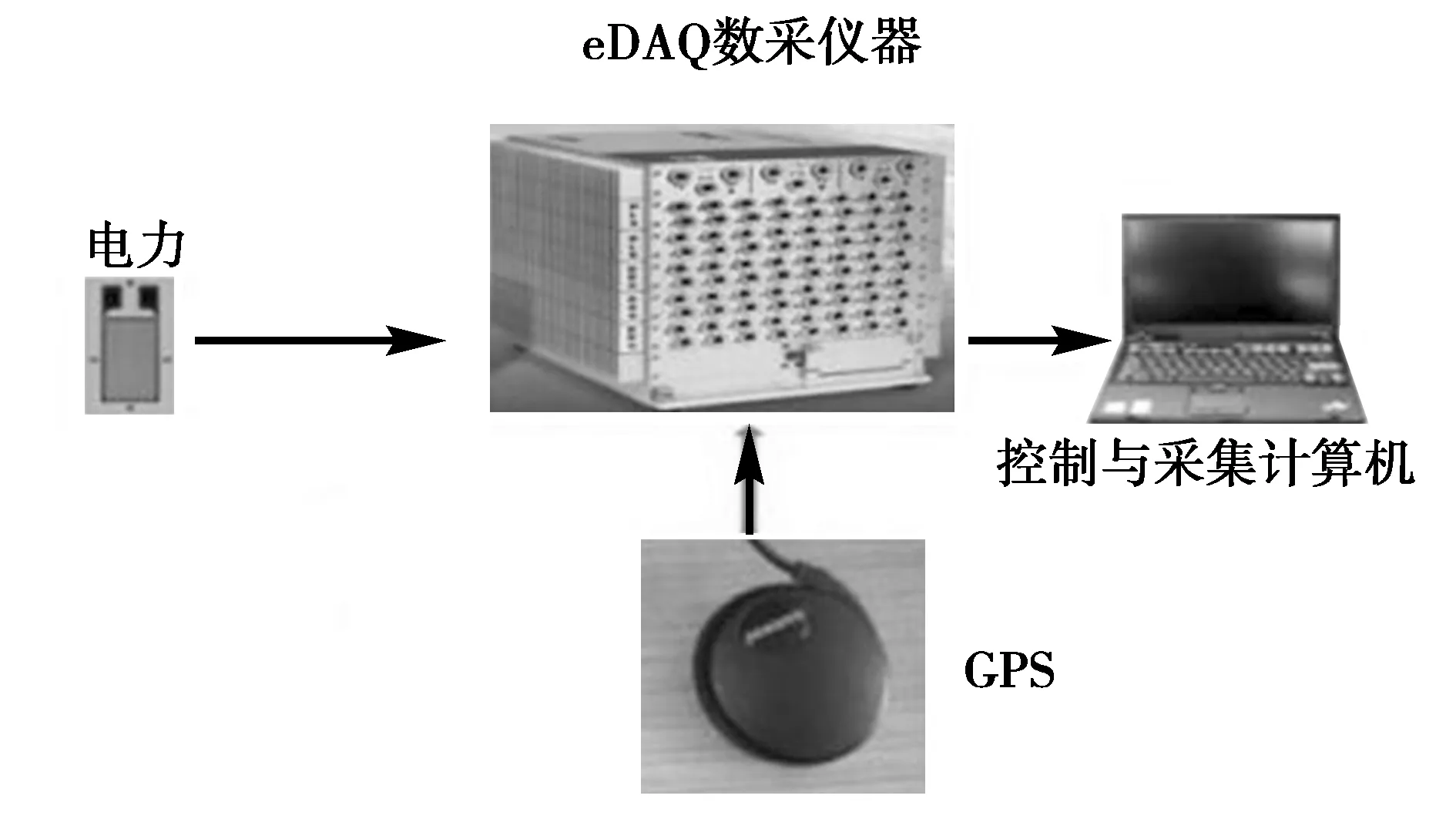

根据测点布置图进行应变片的粘贴及连线,图4、图5为应变片布置的局部及总体图。图6为e-DAQ数采仪及其附件。在2~4站台间以最高车速60 km/h行驶,进行数据采集。

图4 应变片粘贴及连线(局部)

图5 应变片粘贴及连线(总体)

图6 测试系统

3 数据处理

本文主要通过nCode GlyphWorks软件进行数据处理及数据分析。

3.1 数据修正

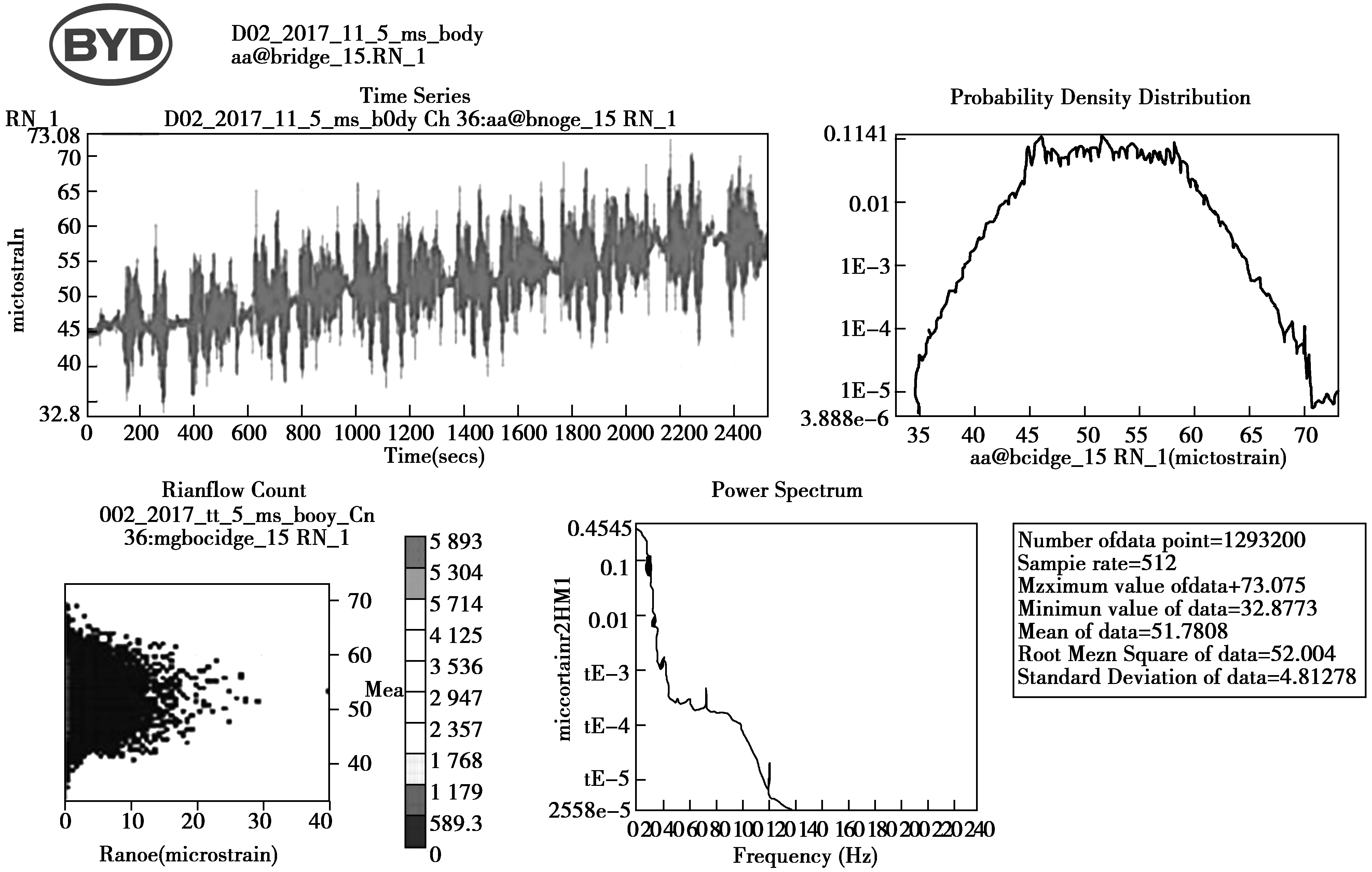

如图7所示,为了确保数据的完整性和有效性,对每个数据通道都创建了数据报告,并对其进行初步的检查。数据报告中包含了时域通道数据、三维雨流分析、数据的幅值分布和频谱分析。

图7 处理前数据报告

从数据报告中发现一些数据有以下一种或者多种异常信号:

(1)显著漂移,少数几个通道有显著漂移现象。

(2)轻微漂移,大部分应变数据均有轻微漂移现象。

(3)非正常均值偏移,由于应变通道测试开始未进行初始值至零,所有应变数据均值都有偏移。

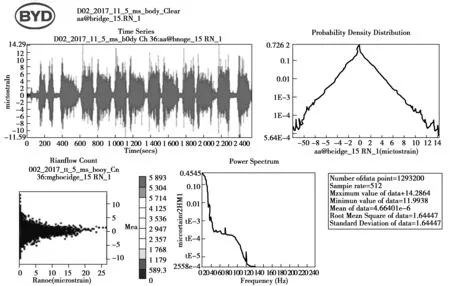

对异常数据进行修正后的数据报告见图8。

图8 处理后数据报告

3.2 线路分析

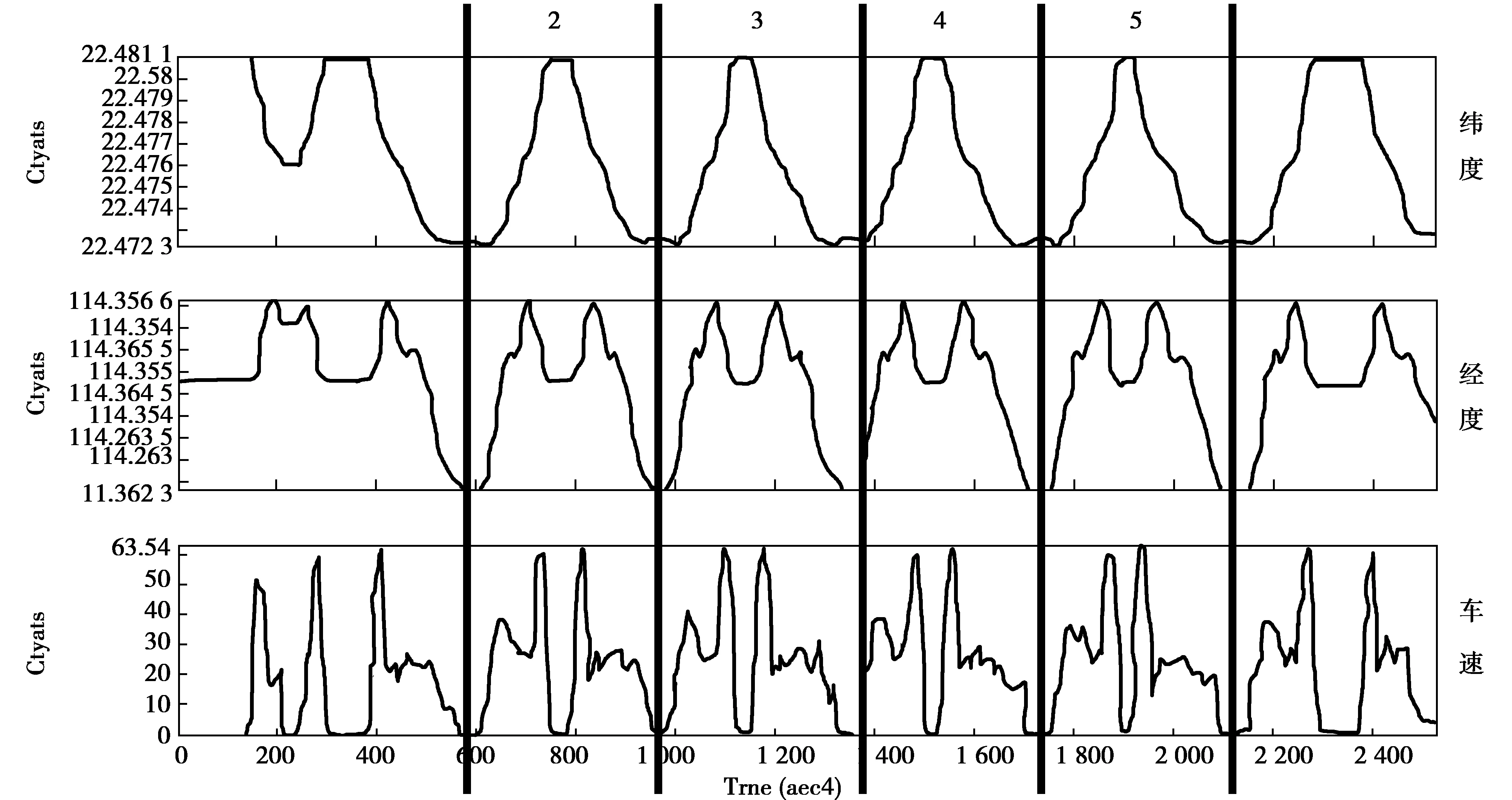

在2~4站台间进行了6个往返的试验,由GPS数据可得第2次至第5次往返数据一致性较高,见图9。

图9 GPS数据

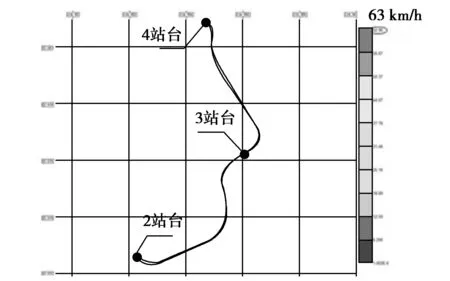

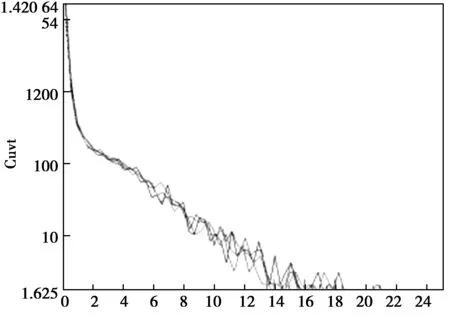

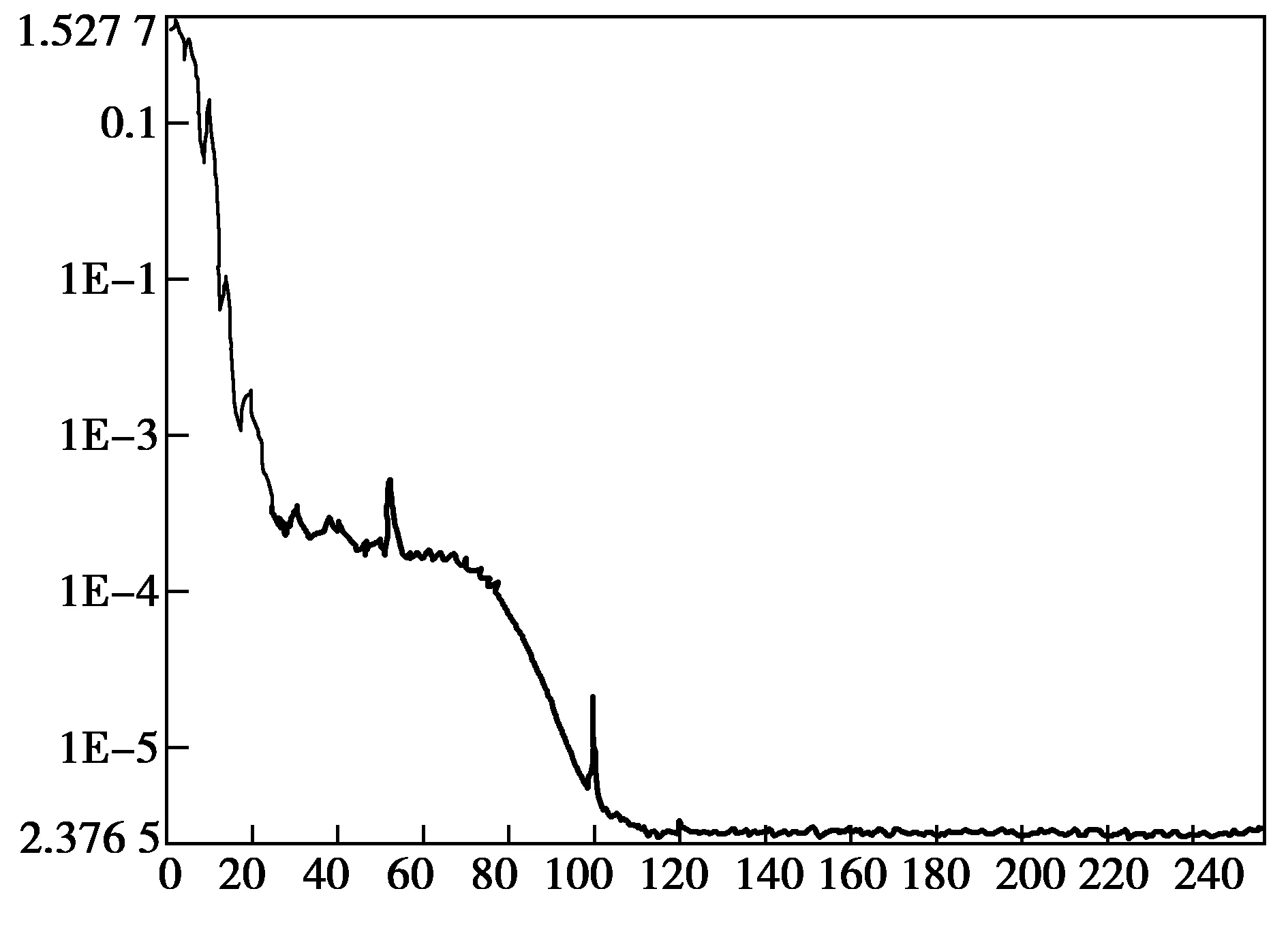

图10为GPS车速图,在3站台至4站台间的中央大道达到最高车速63 km/h。将速度数据进行积分,得到一个往返的里程为2.5公里。如图11、图12所示,对比了4次往返数据的雨流分析结果以及频谱分析结果,4次往返数据的一致性很高,因此后面的分析采用一个往返的数据进行处理及分析。

图10 GPS车速图

图11 雨流分析结果

图12 频谱分析结果

3.3 数据转换

因采用应力寿命疲劳分析,故需将采集的应变数据转换为应力数据。

在nCode中,使用胡克定律:

(1)

式中:σ为应力;ε为应变;E为弹性模量。

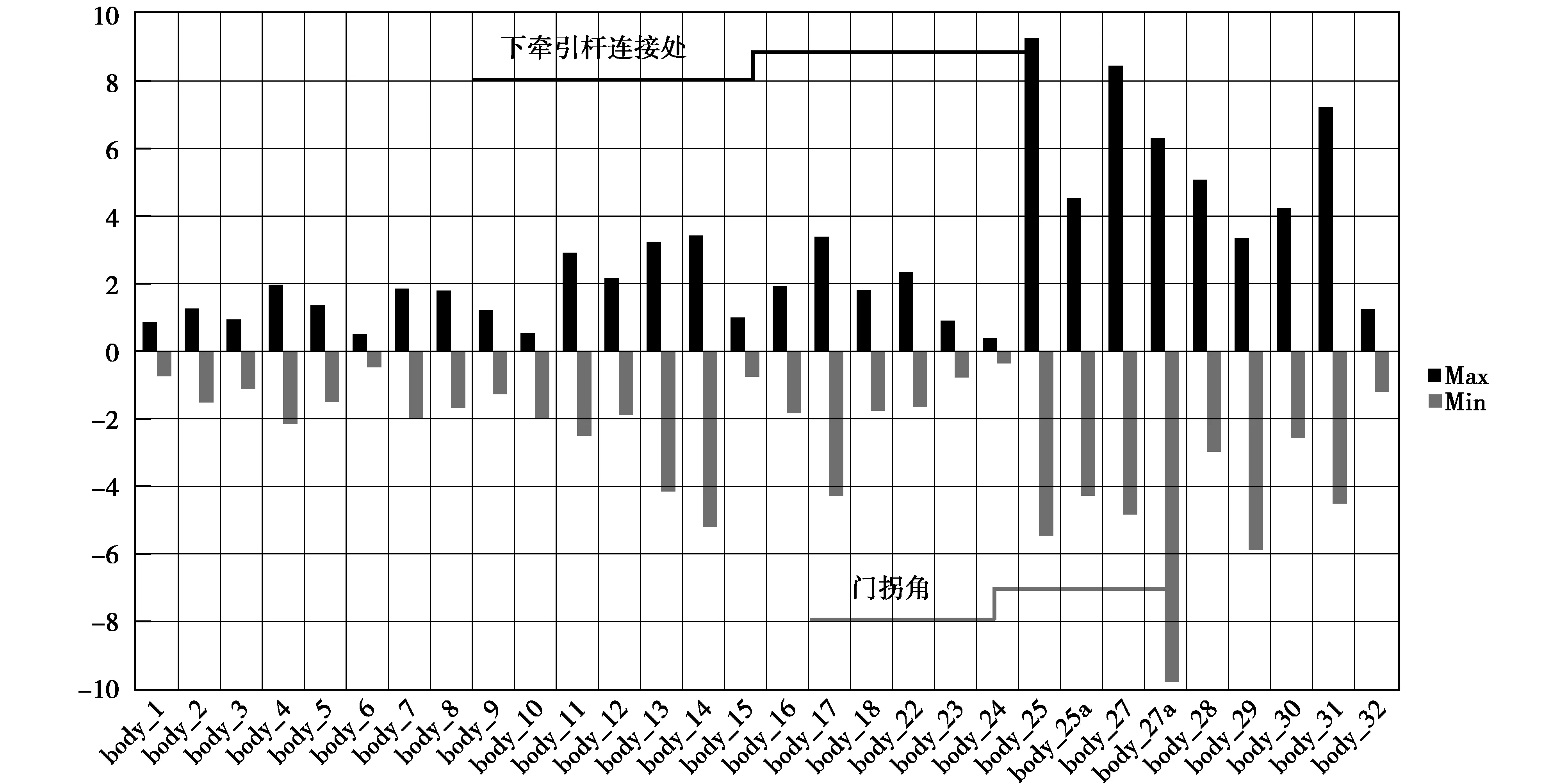

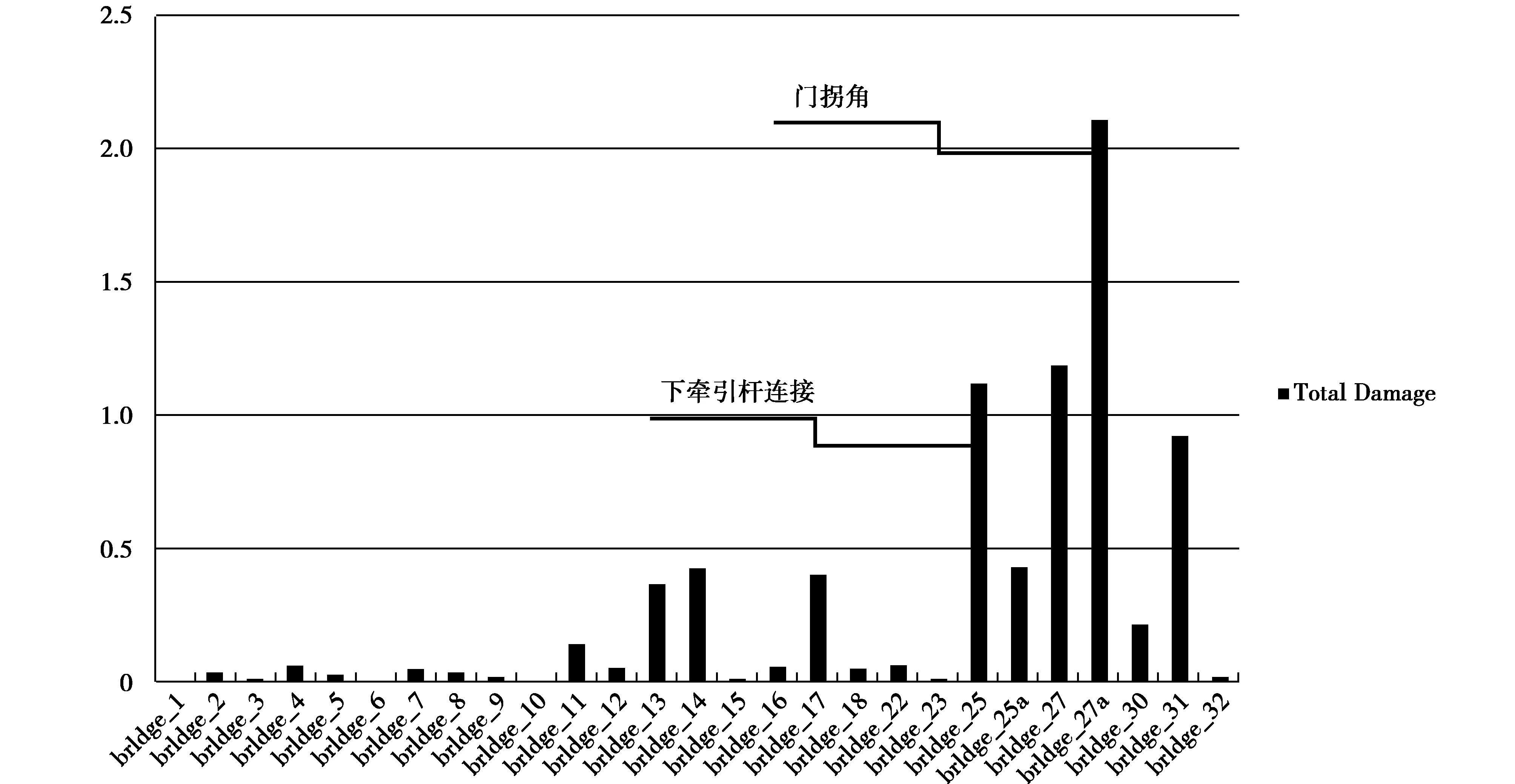

应力最大值最小值如图13所示,车体应力均在10 MPa以下。应力相对较高的点为下牵引杆连接处以及门拐角处。在后面的分析时,需重点关注这两个部位。

图13 应力最大最小值

4 数据分析

选取区间4的数据进行分析,采集的数据里程为2.5公里,可将应力数据转换为雨流数据,并在进行等效后得到目标里程为500万公里的应力雨流直方图,然后将应力雨流直方图作为疲劳分析的输入。

4.1 基于材料性能的疲劳分析

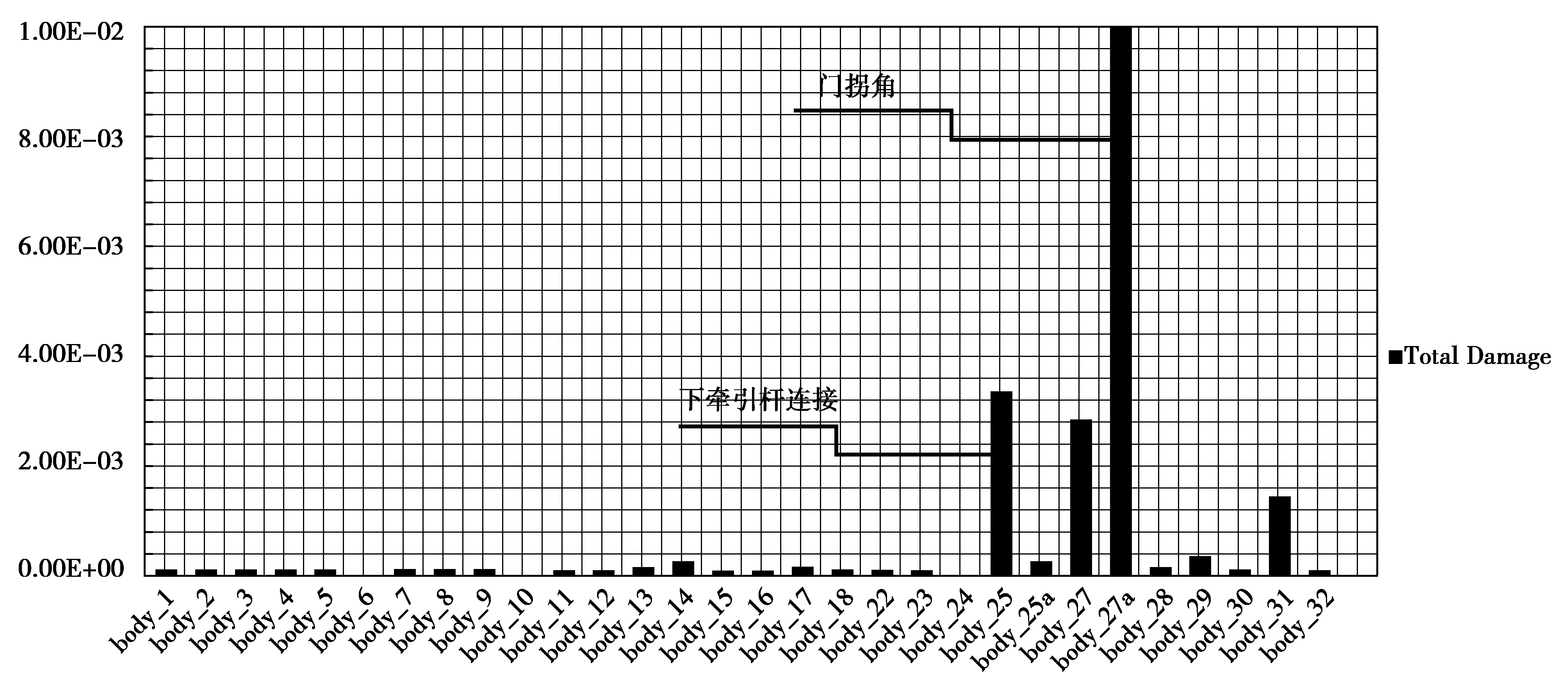

对车体所有测点进行粗略的疲劳分析,根据材料特性在nCode材料数据库中选取抗拉强度为100 MPa(铝合金)所对应的经验疲劳S-N曲线,选取应力集中系数Kf=5,结合应力雨流直方图使用S-N分析流程得到车体疲劳损伤值,见图14、图15。

图14 S-N分析流程

图15 疲劳损伤值

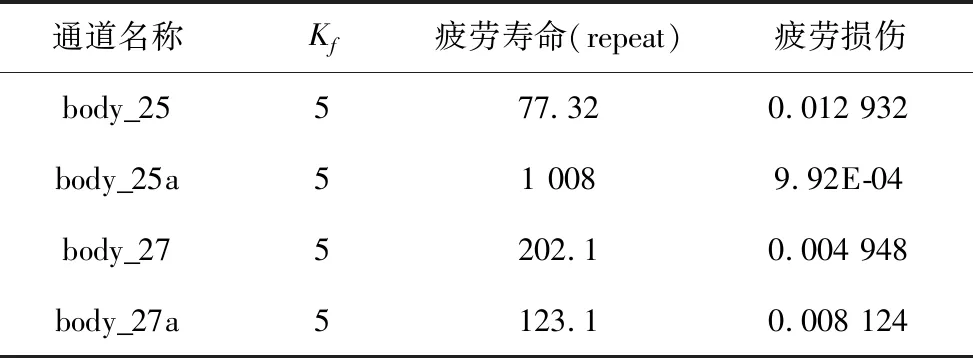

表1列出了损伤值最大的四个部位的疲劳寿命,body_25的疲劳寿命最低为77.32 repeat(即77.32倍目标里程)。基于材料性能的疲劳分析结果可知,车体疲劳寿命均满足设计要求,在门角及下牵引杆连接处疲劳损伤值相对较高。

表1 疲劳寿命

4.2 基于BS7608的焊缝疲劳分析

对于焊缝这样的关键部位,使用nCode软件中英国焊接标准BS7608 S-N曲线预测焊缝疲劳寿命。根据目标里程应力雨流直方图以及焊缝S-N曲线Steel Weld BS7608 ClassC,得到其疲劳损伤值如图16所示。

图16 疲劳损伤值

由焊缝疲劳分析结果可知,焊缝疲劳关键部位仍在门角及下牵引杆连接处。针对这两个部位,需通过FKM指南作进一步的分析评估。

4.3 基于FKM指南进行疲劳分析评估

FKM指南可用于结构静强度和疲劳强度的评估,它主要分为基于名义应力和基于局部应力两类[5]。本项目使用名义应力对所关注部位的焊缝疲劳强度进行评估。

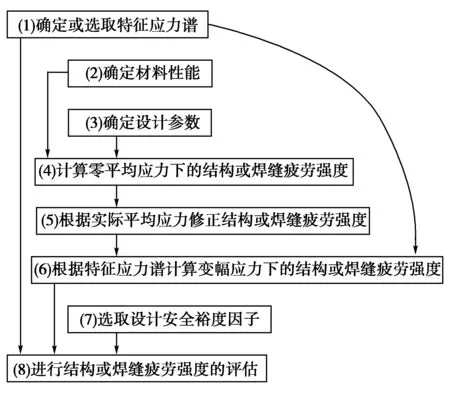

基于名义应力的FKM疲劳强度评估通常分为8个步骤,见图17。

图17 FKM评估焊缝疲劳强度流程

在FKM指南中,变幅应力通常用8级应力谱定义,而应力谱由实测时域应力根据雨流计数获得。

变幅应力疲劳强度因子的计算主要根据Miner疲劳损伤累计理论,应用疲劳损伤等效原理,并设定适当的临界损伤累计值。计算方法在FKM指南中给出,其方程为:

(2)

式中的潜在损伤为:

(3)

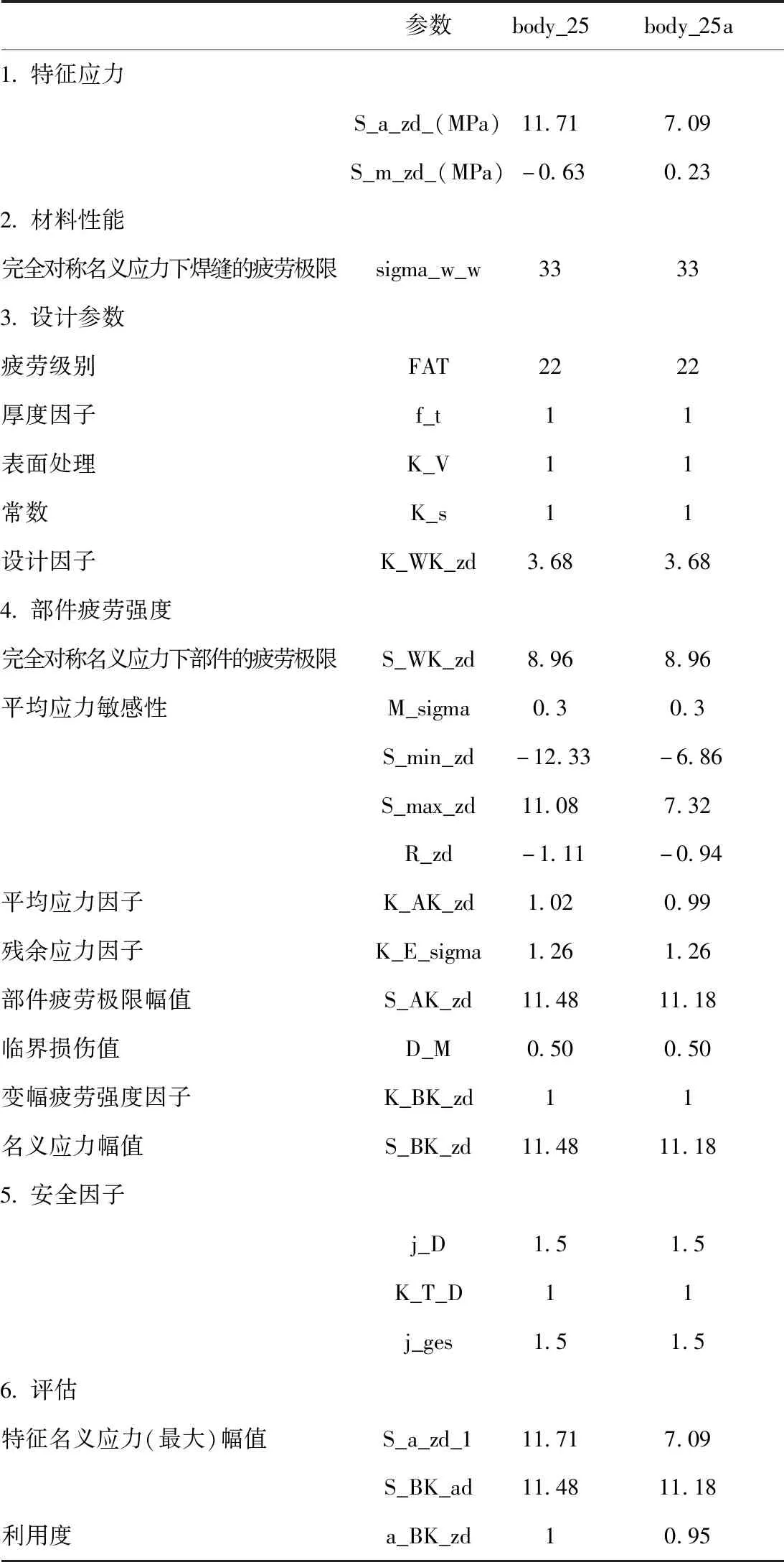

选取了门角及下牵引杆连接处进行分析,分析得到的疲劳强度结果如表1所示。表中包括计算参数均从指南上选择相应的值,利用度小于临界值1表明满足安全条件。

表1 FKM焊缝疲劳强度评估参数及结果

由基于FKM指南疲劳分析评估结果可知,body_25的焊缝利用度值为1,刚好处于临界状态,需要注意的是,FKM指南中铝合金焊缝计算中的参数和钢材料焊缝相比不同且有更多的假设性,许多焊缝型式没有给出焊缝级别,而且参数的选择也偏向于极限以及相当保守的情况,故body_25满足安全条件。body_25a的焊缝利用度值为0.95,亦满足安全条件。

4.4 疲劳分析结果

基于材料性能的疲劳分析的结果显示,各部位疲劳寿命均满足设计要求,并得到了疲劳关键部位在门角及下牵引杆连接处;基于BS7608的焊缝疲劳分析结果显示出了焊缝疲劳关键部位,关键部位与前一结果相同;在前两个方法的基础上,运用FKM指南对两个疲劳关键部位进行疲劳分析评估,其结果显示,两个部位均满足安全条件,故车体疲劳寿命满足要求。

5 结论

针对实验车体,根据影响疲劳寿命的因素确认了试验条件及传感器测点,利用一体化解决疲劳问题的策略进行了数据采集、数据处理及数据分析,最后得到了本次试验车体的薄弱部位在body_25,此处需重点关注,在后期运行中对该部位进行实时监测,以保证车辆行驶安全。

根据名义应力法,依次运用材料性能疲劳寿命分析法、焊缝疲劳寿命分析法和FKM指南疲劳寿命分析法,对整车实测载荷进行寿命预测,三种分析方法共同验证了车体满足500万公里目标里程的要求。本研究为今后的整车疲劳寿命预测提供了试验方法。