墨宝浓香千年久,经典教化万世长 新疆发现的汉文文书及对西域的影响

2022-08-31周宁

文 图/周宁

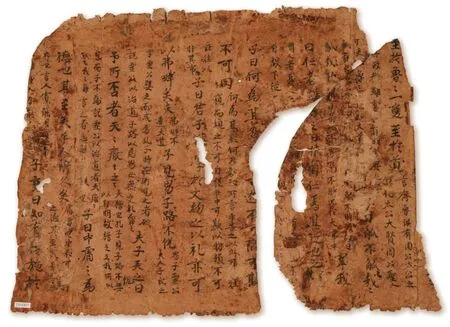

阿斯塔那出土贾忠礼抄《论语》残卷

语 言文字,是人类社会生活中表达思想见解、实现沟通交往、构建政治经济文化共同体的基本媒介,对于人类生存、社会发展、经济交往、国家治理、文化传承具有重要的意义。地处中国西北的新疆古称“西域”,自古以来就是多民族聚居地区,各民族在长期交往、交流、交融中相互影响,相互借鉴,在不同历史时期流传过多种语言文字体系,如汉晋佉卢文、婆罗迷文,隋唐时期突厥文、粟特文、于阗文,宋元时期察合台文、回鹘文等,绝大多数已成为现今无法解读的“死文字”,消失在历史的尘埃中。唯一成为维系各民族历史文化纽带,传承中华文化载体的只有汉字。新疆的气候条件使这些珍贵的历史证据得以保存,考古发现了大量汉文文书,种类繁多、内容丰富、保存完好,见证了中国统一多民族国家的历史演进,见证了新疆各民族文化始终扎根中华文明沃土的历史事实。

汉唐时期国家通用语言“课本”

考古表明早在先秦时期,中原地区与西域之间就存在着一定的经济文化交流,虽然未发现明确的文字材料,但我们不难想象,在进行贸易往来时语言沟通必定已经不是问题。

秦始皇建立“大一统”的秦王朝后,执行“书同文”政策。公元前60 年,随着西域都护府的设立,中央政权开始在西域地区设官建制,屯垦戍边,行使主权,汉语言文字成为西域官方文书中的通用语言文字之一。作为东汉时期西域长史治所的楼兰故城出土了大量官方汉文文书,理所应当;而位于丝绸之路要冲的尼雅遗址出土的汉简,则让我们了解到汉代西域各地区汉语言文字的推广和使用。

1993 年,和田地区民丰县尼雅遗址出土《仓颉篇》汉简残文,这是汉代西域孩童习练国家通用语言文字的最好明证。“见鸟兽蹏迒之迹,知分理之可相别异也,初造书契,百工以乂,万品以察”,这是《说文解字》中记载的“仓颉造字”传说。后秦朝丞相李斯等人编写《仓颉篇》,成为西周宣王时期太史籀所编《史籀篇》之后的又一部启蒙识字课本,是秦汉时期流行最广、影响最大的全国通用“小学”课本。出土于尼雅遗址的这件《仓颉篇》汉简残文和甘肃敦煌、安徽阜阳等地出土的《仓颉篇》残文一致,说明早在两汉时期,西域地区已经开始推行全国广泛使用的识字课本,并以汉字作为最重要的官方通用文字,有效保障了中央政权政令制度的畅通。

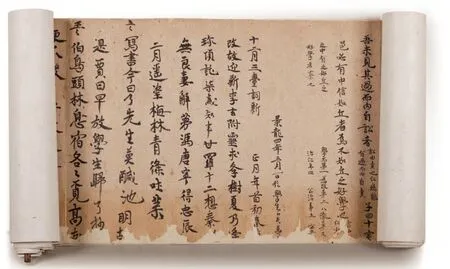

隋唐时期,汉文已成为西域地区的必修课,1964 年吐鲁番阿斯塔那27 号唐墓出土1 件高昌官立学校学生贾忠礼抄写的《论语》残卷,从书体来看为正书小楷,结构合理、笔法稳健、端庄秀丽,可见这位学生的书法艺术水平较高。无独有偶,考古工作者1969 年在阿斯塔那363号墓中发现了1 件唐景龙四年(710 年)西州高昌县宁昌乡私塾学校学童卜天寿抄写的《论语》,内容为《论语》中《八佾》《里仁》《公冶长》三篇,以及《为政》的部分,卷末还写有《三台词》《千字文》以及其他诗句。有意思的是,这位年仅12 岁的小学生在做完作业后,还随手写下了两首充满童趣的诗句:“他道侧书易,我道侧书难。侧书还侧读,还须侧眼看”,“写书今日了,先生莫鹹池(嫌迟)。明朝是贾(假)日,早放学生归”。1300 多年前的打油小诗透露出唐代西域地区孩童在私塾里接受教育的细节,他们学习书写汉字,研读儒家典籍,严格程度不亚于中原地区。12 岁的学生能做诗也足以说明汉语言在西域普及的范围之广、程度之深、水平之高。同时也生动刻画出孩子顽皮活泼的心理活动,这些随手写下的文字使得这件手抄卷不再是冷冰冰的古籍,而充满着人类心灵古今相通的鲜活气息。

尼雅遗址出土《仓颉篇》汉简残文

阿斯塔那出土贾忠礼抄《论语》残卷

阿斯塔那出土卜天寿抄《论语》

从这些出土文书可以看出,唐代西州之前的高昌无论是官方还是私塾学校都将《论语》作为教材。除此之外,吐鲁番各墓葬中还出土《尚书》《毛诗郑笺》《礼记》《孝经》《千字文》《急就篇》等抄本残卷,《急就篇》和《千字文》是我国古代识字类童蒙读物的代表作,在古代社会中流传广、影响大。其中《千字文》抄本残卷在吐鲁番就出土了70 余件,大多为官、私塾学生所抄写,可见其流传之广及在童蒙教育中所起的重要作用,同时也是唐朝中央政府的教育制度在西域地区推行的历史实证。

汉文典籍流布西域

新疆地区出土史传典籍文书中有正史、编年史、诏令、仪注等10 余种体例,正史包括《史记》《汉书》《三国志》《晋书》等残卷,编年类史书有《汉纪》《晋阳秋》等,这些典籍的发现为研究新疆各时期历史文化面貌提供了翔实的实物资料,也充分显示了汉语言文字典籍在西域和中华文化传承中的重要地位。

新疆出土了目前考古发现保存最完好的《三国志·吴书·孙权传》,《三国志》成书后不久便在西域地区得到流行传播。作为儒家十三经之一的《孝经》被大量列入吐鲁番墓葬随葬品清单—“衣物疏”中,是唐西州时期当地百姓以《孝经》陪葬最直接的反映。这些《孝经》并不是衣物疏的虚记,而是墓主人生前所用、死后随葬的陪葬品,这种习俗沿袭自汉魏以来的中原葬俗。传统文化是民族精神之根源,《孝经》就是千年中华文化积淀催生的国粹,它将亲情血缘之爱扩展为民族共命之情,并以孝引义,培育了一代代中国人忠孝正德的家国情怀。

汉字在古代新疆地区流行传播,成为记录和阐释中国历史、新疆地区历史的主要方式。在中华文明的画卷上,中原与西域之间文化共性的本质是更深层的相融相知,如此才得以形成千百年来的多姿多彩、多元一体,才有了各民族文化的交相辉映、中华文化的历久弥新。