辽东半岛南端的第一缕炊烟 长海县门后遗址

2022-08-31徐昭峰任笑羽

文 图/徐昭峰 任笑羽

门后遗址位于长海县广鹿岛塘洼村邹南屯东南600 米门后山东部的漫坡上,紧邻黄海,面积约1000 平方米。门后遗址为典型贝丘遗址,残存的地层堆积最多可分为6 层,少则只有1 层,主体堆积为小珠山一期文化遗存。从其文化内涵来看,应是代表了迄今为止辽东半岛南端最早的新石器时代考古学文化。

遗迹遗物

由于破坏严重,门后遗址发现遗迹较少,仅发现房址1 座和野外灶址1 处。房址为圆角方形浅地穴式建筑,剖面呈浅锅底状,无明显穴壁,居住面即为基岩,居住面出土石器、陶器。石器有磨石、网坠、铲、杵等。陶器为平底筒形罐。房内西北角放置一块大磨石,底部嵌入基岩。野外灶址平面为椭圆形浅坑,灶底呈浅锅底状,被红烧土覆盖。

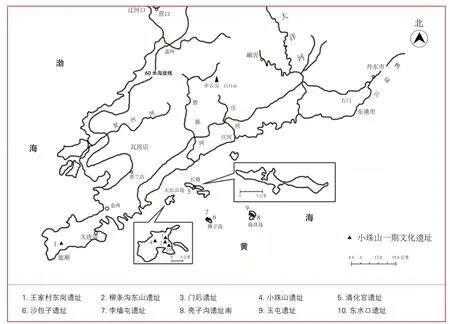

门后遗址位置示意

门后遗址出土石器有磨制、打制、琢制三种,也有部分未经加工、直接使用原石作工具的石器。种类主要有磨盘、磨棒、磨石、敲砸器、砍砸器、刮削器、网坠和杵等,还见有铲、锛、球和玉废料1 件。

门后遗址出土陶器陶质以夹大量滑石、云母为主,部分还同时含有少量石棉。陶色以红褐色为主,其余依次为黑褐、黄褐、灰褐等,陶色斑驳不均现象突出。纹饰以单一的压印“之”字纹占绝对多数,其次是“之”字纹与压印席纹、网格纹、“人”字纹、波浪纹、斜线纹等组成的复合纹饰,但数量很少。“之”字纹的排列方式有横排竖压、竖排横压、横竖排结合、横斜排交错几种,施纹技法纯熟,压印规整,纹带之间一般有0.2—0.5 厘米的间隙。复合纹饰的组成方式是以“之”字纹作为主体纹饰分布于器物腹部,其他纹饰呈窄带状饰于“之”字纹与口沿间,且多数上下边缘各压印一周弦纹作为界线。纹饰布局均有上不到口、下不到底、两端留白的特点。陶器种类除1 件碗外,均为“之”字纹平底筒形罐,多直口,唇内抹斜,直壁,平底。

门后遗址的房址、灶址和小珠山遗址第一期相近。石器种类与小珠山遗址第一期基本一致。从陶质、陶色、器类、器形、纹饰等特征来看,与小珠山遗址第一期基本相近:两者均以含滑石的红褐陶为主;器类基本仅见筒形罐(除筒形罐外,门后遗址仅见1 件碗,残,仅见口沿部分,考古简报基于其侈口、斜直腹的特征而判断它为碗,笔者认为这仍然是件筒形罐);筒形罐绝大多数直口,唇内抹斜,直壁,平底;纹饰均以压印纹为主,包括“之”字纹、席纹、网格纹等。

小珠山一期文化是辽东半岛南端现在可以确认的最早的新石器时代文化,以小珠山遗址第一期命名。小珠山遗址第一期的陶器以夹砂红褐陶为主,含大量滑石。器类为筒形罐,器形大,直口,直壁,器壁厚,平底。纹饰主要是压印纹,包括“之”字纹、席纹等,还有少量刻划纹。考古清理出土圆角方形房址1 座,直接建在生土上,穴壁微斜,房内中部偏东南侧有椭圆形地面灶。居住面出土石器、陶器、骨器等。石器有铲、刮削器、磨盘等,骨器有锥,还出土可复原的陶器平底筒形罐1 件。玉器有斧等。

房址

筒形罐

辽东半岛南端第一缕炊烟升起的地方

从现有资料看,小珠山一期文化的遗址包括渤海沿岸的旅顺王家村东岗遗址,长海县广鹿岛柳条沟东山遗址、门后遗址、小珠山遗址第一期、东水口遗址第一期,大长山岛的清化宫遗址,獐子岛的沙包子遗址、李墙屯遗址,海洋岛的亮子沟遗址、南玉屯遗址。

文化分段

发表于1981 年的发掘报告《长海县广鹿岛大长山岛贝丘遗址》认为,柳条沟东山遗址出土陶器都是含滑石的红褐陶和红陶,饰压印编织弧线纹(即压印“之”字纹),器形都是筒形罐,而小珠山下层和上马石下层既含滑石红褐陶,又含滑石黑褐陶,饰压印编织弧线纹、席纹、斜线三角及组合纹饰,有一定数量的刻划纹,器形包括筒形罐、小口鼓腹罐等。柳条沟东山遗址和小珠山下层、上马石下层之间的差别,可能是时间早晚的区别。根据发表于2009 年的《辽宁长海县小珠山新石器时代遗址发掘简报》,柳条沟东山遗址仅出土竖压横排或横压竖排“之”字纹和席纹陶片,陶器种类和纹饰单纯,因此小珠山遗址第一期遗存还有细分的可能性。此外,柳条沟东山遗址陶器特征与门后遗址的陶器特征相同,故门后遗址应与柳条沟东山遗址时代一致。

门后遗址与小珠山遗址第一期相比,可以从四个方面看出二者时代上的早晚关系。其一,从陶器纹饰上看,门后遗址纹饰见有两种形态:以单一的压印“之”字纹占绝对多数;其次是“之”字纹与压印席纹、网格纹、“人”字纹、波浪纹、斜线纹等组成的复合纹饰,但数量很少,不见刻划纹。小珠山遗址第一期纹饰包括三种:以压印“之”字纹、席纹、网格纹、波浪纹、短斜线纹等组成的复合纹饰占大宗;见有少量的单一的压印“之”字纹;席纹、平行弦纹、“人”字纹等单体的刻划纹数量也少。从相关发掘资料看,辽东半岛南端新石器时代纹饰存在单一压印“之”字纹逐渐减少直至消失以及刻划纹从无到逐渐增多的演变规律,因此从纹饰演进规律看小珠山遗址第一期当晚于门后遗址。其二,从陶质上看,门后遗址以夹大量滑石、云母为主,而小珠山遗址第一期的陶器则以夹砂陶为主,含大量滑石。辽东半岛南端新石器时代的陶质演变规律是,从夹大量滑石为主到以夹砂陶为主、含大量滑石,再到以夹砂陶为主、含少量滑石,这一演变规律也表明门后遗址时代早于小珠山遗址第一期。其三,从筒形罐口沿演变规律来看,虽然公布的门后遗址筒形罐以直口和微侈口为主,微敛口较少,但据笔者(全程参与了门后遗址的发掘)观察,该遗址的筒形罐是以微敛口和直口为主,微敞口少见。小珠山遗址第一期筒形罐基本都为直口。据张翠敏、王宇在《辽东半岛地区小珠山下层文化陶器比较研究》中总结,小珠山下层筒形罐口沿的演变规律是从敛口到直口再到敞口最后到准备出沿。因此,门后遗址的时代当早于小珠山遗址第一期。其四,从总体特征看,门后遗址陶器在器类、器形、纹饰上均较单纯,而小珠山遗址第一期陶器在器类、器形、陶质、纹饰上均比门后遗址复杂。同时,根据发掘简报,小珠山遗址第一期的陶器有北吴屯下层、后洼下层文化的一些因素,而北吴屯下层、后洼下层文化是晚于小珠山一期文化的。这些特征也表明,小珠山遗址第一期是略晚于门后遗址的。从上述对比可以看出,小珠山一期文化可以分为以门后遗址为代表的早段和以小珠山遗址第一期为代表的晚段。

小珠山一期文化的特征及分布区

上述遗址中,柳条沟东山遗址、门后遗址、东水口遗址第一期、清化宫遗址和亮子沟遗址等出土陶器特征较为一致,陶器以夹滑石红褐陶为主,极少量夹滑石黑褐陶和夹砂红褐陶,纹饰以压印“之”字纹为主,纹饰排列紧密、规则,少量席纹,鲜见复合纹饰,器形就筒形罐一种,直口或微敛口、圆唇、平底、口径一般较大。这应是小珠山一期文化早段的特征。

小珠山一期文化遗址分布

王家村东岗遗址,陶器以夹滑石红褐陶为主,器形主要为筒形罐,但纹饰以压印“之”字纹和席纹、“人”字纹组成的复合纹饰为主,却是略晚的特征。据张翠敏、王宇研究认为沙包子遗址与柳条沟东山遗址更为接近,应归入小珠山一期文化早段。但笔者认为,沙包子遗址陶质和纹饰上表现出略晚的特征,如刻划纹和复合纹饰、筒形罐直口略侈的形态,更接近小珠山遗址第一期特征,所以应归入小珠山一期文化晚段。李墙屯遗址、南玉屯遗址据简报与沙包子遗址相同,则其时代也应相同。而据张翠敏、王宇研究采集资料表明,广鹿岛吴家村遗址也有小珠山一期文化陶片,其时代应和以小珠山遗址第一期为代表的晚段相当。与早段相比,小珠山一期文化晚段也以夹滑石红褐陶为主,但黑褐陶、夹砂红陶有所增多,平底筒形罐直口或微侈,纹饰以复合纹饰为主,单一压印“之”字纹、席纹、网格纹尚占有一定比例,还有少量刻划纹。

据张翠敏、王宇统计,除上述遗址外,在旅顺郭家村,甘井子区的文家屯,普兰店的塔寺屯,瓦房店的东岗、三堂,庄河黑岛镇殷屯半拉山、平山乡西沟等遗址都发现有小珠山下层压印纹陶片,惜资料过简。

从上述遗址资料可以看出,小珠山一期文化的分布区是辽东半岛南端渤海和黄海的滨海沿岸及海岛,主要包括大连所辖瓦房店、普兰店、甘井子、旅顺口、庄河的滨渤海、黄海沿岸和长海诸岛。

门后遗址出土石器

绝对年代

小珠山一期文化偏晚阶段的小珠山遗址第一期2006—2008 年的测年数据集中在距今6500年前后,最早为距今6720 年。门后遗址14C 测年经树轮校正年代集中在距今6250 年左右,最早距今6355 年,与小珠山遗址第一期相比明显偏晚。以门后遗址为代表的小珠山一期文化早段,器类单一,基本仅见筒形罐;纹饰单纯,以竖压横排“之”字纹为主,少量横压竖排“之”字纹和席纹;绝大部分筒形罐直口,圆唇,上腹近直,下腹斜直,平底。总之,门后遗址陶器特征显示的是较小珠山遗址第一期为早的形态,所以其年代应早于6700 年以前。门后遗址出土的筒形罐与兴隆洼文化有异,但与赵宝沟遗址F104 ②:11 敛口筒形罐形制较为相近。赵宝沟遗址F104 等单位属于赵宝沟文化第二期,年代在距今6950—6700 年,门后遗址的年代应与赵宝沟文化第二期相当,最早约为距今7000年。就门后遗址和小珠山遗址第一期年代的问题,可以二里头文化的测年数据变化作为类比,二里头文化一期的测年数据经历了公元前2000年到公元前1900 年,再到现在的公元前1750 年的变化过程(中国社会科学院考古研究所:《二里头(1999~2006)》,文物出版社,2014 年)。由于各种主客观原因,同一文化不同时段的测年数据会有差异,并且现在有一种普遍偏晚的趋势,个中原因需要分析。此外,门后遗址在20 世纪五六十年代由于取土修路和植树造林被破坏严重,地层较薄,而且作为贝丘遗址其结构并不致密,样品有氧化和污染的可能性。因此,以门后遗址为代表的小珠山一期文化早段的测年数据尚需更多考古资料数据予以检视。

基于以上认识,我们认为以门后遗址为代表的小珠山一期文化早段是辽东半岛南端最早的新石器时代考古学文化,时代约在距今7000年。门后遗址出土有农业工具石铲、石磨盘、石磨棒等,说明农业的存在;石球、陶弹丸、角镞和网坠、鱼卡、鱼镖、鱼钩等的发现,说明渔猎经济占有相当大的比重。门后先民过上了以渔猎和海洋捕捞经济为主、农业为辅的定居生活。因此可以说,门后遗址是辽东半岛南端第一缕炊烟升起的地方。

玉器制作与宗教信仰

门后遗址发现了一件玉器废料,一侧切割痕迹明显,并且表面光滑。如果该遗址代表了辽东半岛南端最早的新石器时代文化,则该玉废料对探讨辽东半岛玉器相关问题具有重要意义。其一,这说明辽东半岛在玉器产生之初就是本地制作,而非产于外地;其二,辽东半岛玉器的产生应和辽西兴隆洼文化、赵宝沟文化等有极大关系;其三,说明早在距今约7000年前,辽东半岛的先民已经发现、识别了玉器并能制作玉器。小珠山遗址第一期发现玉器有2 件,正与门后遗址玉废料的发现相呼应。

门后遗址发现的编号为T0302 ②:1 的陶牌饰应为倒三角,两侧各有一四足动物,其中左侧表现的应是尾巴自然下垂状态下的悠然自得,右侧表现的应是奔跑状态下尾巴飘荡起来的速度与力量,可能表达了同一动物的两种形态:一静一动。中间部分应是动物的角,从其形态看,应为鹿角,但其刻划的可能是三个鹿角,可能表现了多鹿的意思,这是写意画。倒三角的三孔可能是穿孔,但同时上面两孔代表两只眼睛,下面一孔代表嘴巴,又有写实风格。结合完整鹿骨个体的发现以及广鹿岛名称的由来,鹿可能是门后先民主要的狩猎对象,也可能是他们的图腾。门后遗址发现的具有图腾含义的陶牌饰,说明小珠山一期文化早段不仅升起了袅袅炊烟,还已经有了原始宗教信仰和宗教活动。

玉料

陶牌饰