普陀山《抗倭摩崖题记》考

2022-08-31高升

文 图/高升

抗倭摩崖题记

《抗倭摩崖题记》位于普陀山东南岬角一处崖面之上,与洛迦山隔洋相望。碑文主要记录明嘉靖三十二年(1553),抗倭名将俞大猷等人率军在普陀山抗击倭寇,并歼敌于普陀山洋面的场景。这次普陀山之捷,彰显了抗倭将士一往无前、英勇抗敌的精神。

普陀山位于杭州湾以东莲花洋、钱塘江口,舟山群岛东南部海域,自明初以来,就是浙东地区重要的海上交通要道。明中叶以后,随着私人海上贸易的发达以及海禁政策的越加严厉,尤其是明嘉靖年间(1522—1566)严厉的海禁政策,导致各种海盗团体不断危害东南沿海,最终爆发了有明一代最大的倭患。与此同时,明朝廷也开始了长期的御倭战争。普陀山《抗倭摩崖题记》记载了嘉靖朝抗倭战争前期的一次胜利。然而石刻上所记录的普陀山之捷仅聊聊数语,《明史》《明世宗实录》《明史纪事本末》等对此事也均无记载。

题刻录文

抗倭摩崖石刻全文

《抗倭摩崖题记》刻于普陀山紫竹林禅院山门东北处一崖石立面之上,其三面临海,与洛迦山隔洋相望。题刻镌面朝南偏西,高约1.1米,宽近1.2 米。镌文直书,4 行共28 字,楷体,字径9 厘米,内容如下:“明嘉靖癸丑季秋,副使李文进,参将俞大猷,都司刘恩至,督兵灭倭于此。”其西侧下方有小字若干应为落款,可惜风化严重,字迹难辨。题刻主要记录明嘉靖三十二年(1553)九月,俞大猷、李文进、刘恩至等将领在普陀山歼灭来犯倭寇的场景。

俞大猷,字志辅,号虚江,福建晋江人。嘉靖二十八年(1549)任备倭都指挥,三十一年逐倭于舟山,三十二年八月率部灭直隶遁倭于普陀山洋面。其长期于浙、直、福建等地区抗击倭寇,与戚继光齐名。曾多次率军与倭寇战于舟山群岛,其中就包括普陀山之战以及之后的岑港之战。为表达感怀和敬仰之情,定海军民还特意为俞建立生祠。

李文进,四川巴县人,嘉靖三十一年(1552)任浙江海道副使,负责倭寇事宜。因前期抗倭不利,先后多次被罢,后与俞大猷合作,接连取得胜利,得到朝廷重用。翌年,与俞大猷等灭倭于普陀山潮音洞近海。嘉靖三十七年至四十一年间先后升任大同巡抚和宣抚总督。

刘恩至,字承甫,号草堂、东掖,台州临海人。嘉靖二十六年(1547)武进士,嘉靖二十七年随卢镗与倭寇战于双屿港,擒倭寇头目李光头,立功海上。嘉靖三十二年四月,先败倭于岑港,后升任定海把总与俞大猷一起大败舟山临山所倭寇,俘斩三百多人。同年八月,带兵伏击从上海逃至舟山的贼首萧显,并与其战于普陀山洋,最终取得普陀山之战的胜利。

碑文相关人事考

《抗倭摩崖题记》所记录的普陀山之战,在《明史》《明世宗实录》《明史纪事本末》等书中均无记载,概因此次普陀山之战仅是整个明代抗倭历史中较为平常的一次胜利,然而对于舟山、宁绍等地的居民和抗倭将领来说,这已是抗倭初期难得的一次胜利。因此在对一些官员编撰的书籍和方志查询的过程中,发现确有一些资料记录了此次战争,如郑若曾撰写、胡宗宪刻印的《筹海图编》,谢杰撰写的《虔台倭纂》以及《康熙定海县志》等。其中以《筹海图编》卷五《浙江倭变记》所载内容最为翔实,内容如下:

“(嘉靖)三十二年八月都指挥刘恩至等迎击直隶遁贼于普陀山洋,败之。先是,贼首萧显屯直隶之崇明、南沙,修船为遁归计,都御史王公忬计其势必流入浙境,预令都指挥使刘恩至、指挥张四维、百户邓城等分为二哨,一自观海、临山趋乍浦遏贼来路,一自长途沈家门设伏邀击。贼果南遁,官军与遇于普陀、洛迦山、临江海洋,连与战皆胜之。零贼败登普陀,依险为巢,据堑自卫,参将俞大猷督兵进攻之。二十二日夜自石牛港进,张疑整众而不与交战,潜遣奇兵由西北巡检嶴直入,百户邓城、武举火斌、黎俊民陷阵先登,贼遂败走茶山绝顶。翼日,邓城由东北浅步沙进,火斌由鹦哥岩进,黎俊民由中路进,刘恩至等统大兵居其后,四面齐进,伏贼无遗。”

上述材料所提到的时间、地点、人物以及战争与石刻内容基本相合,但亦有矛盾和欠缺之处,二者可以相互印证和补充,以补史料。

一是战争发生的时间。摩崖题记所记时间为“季秋”即九月,而《筹海图编》记载的时间是三十二年八月二十二日。一般而言,古代文献资料所载时间,往往不够准确,《筹海图编》等文献可能把八、九月两月之事概乎言之。但是如果仔细查阅相关文献,关于具体战争时间仍有迹可循。摩崖题记所记是在九月,但无具体日期,《康熙定海县志》和《康熙台州县志》均载“八月,遇之于普陀、洛迦之临江海洋”,《虔台倭纂》亦载“是年八月把总邓城有普陀山之捷”。《明世宗实录》嘉靖三十二年十月初七,载“巡抚浙江都御史王忬言官兵追逐倭夷焚毁五十余艘”,这次捷报应为普陀山之捷,其于十月初上报至朝廷,因此推测战争发生的时间应为八月或九月。关于此次战争,参与者俞大猷在《论收兵下船之故》中写“贼二十三日夜乘雨遁走”,为防止敌军趁乱埋伏,因此未能全歼。最后结合《筹海图编》中所记“二十二日夜自石牛港进”,不难推测此次战争的开始时间应为三十二年八月二十二日,至二十三日普陀山之战结束,这也正好符合上述文章所提及的“八月”。而摩崖题记所记,“季秋”(九月),根据《康熙定海县志》和《台州县志》中记载“大胜,仍环守之”,应为战争结束后,俞大猷等将领短暂驻守普陀山期间,在紫竹林禅院崖石立面乘兴而题,时间应稍晚几天,可能已至九月,因此才会出现“季秋”。

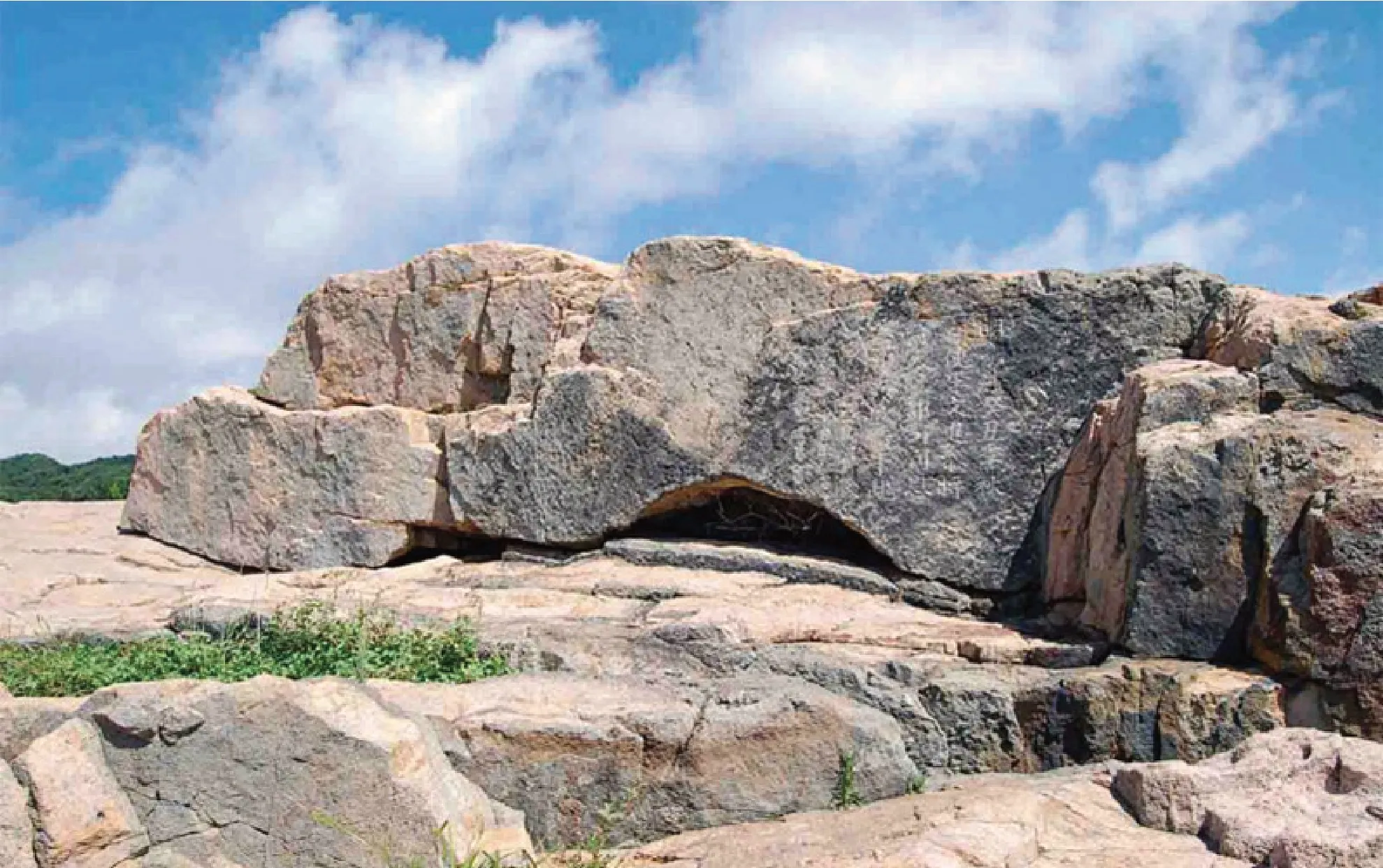

抗倭摩崖石刻远景

二是战争的参与者。摩崖题记中所刻参与者,分别为副使李文进、参将俞大猷以及都司刘恩至三人,然而《筹海图编》等文献在这次战争中只字未提李文进。从当时的抗倭战事可知,李文进是和俞大猷在一起共事,据《筹海图编》记载同年五月,“副使李文进、副总兵俞大猷兵胜于莲花洋”,可见二人是在一起抗倭。此外,《明世宗实录》三十二年十月庚辰,巡抚浙江都御史王忬在给嘉靖帝的奏折中亦提到“官兵追逐倭夷焚毁五十余艘,擒斩七百余人,海警暂息。乞复参将俞大猷、副使李文进、谷峤、参议顾问、佥事李延松所停俸,许之”。可见李文进确实参加了此次普陀山之战,但是却被《筹海图编》《虔台倭纂》等文献漏掉,依靠抗倭摩崖题记才得以证实。

三是战争的地点。摩崖题记中记载“督兵灭倭于此”,即普陀山。然而根据《筹海图编》等文献内容,“官军与遇于普陀、洛迦山、临江海洋,连与战皆胜之”,可见官军先于洋面之上进行海战,倭寇逃往普陀山之后才有了普陀山围剿战。因此,此次普陀山之战共有两处战场,分别为“普陀山洋”和普陀山。其中“普陀山洋”即莲花洋,据《民国定海县志》载:“普陀山西为莲花洋,宋元丰中倭人入贡之道,距岸六里。”《康熙定海县志》亦提到莲花洋,“莲花洋在山(普陀山)之西,倭彝贡道必由之路。凡商帆往来候风于山谓之放洋。”莲花洋作为重要航道,倭寇欲前往日本必然由此经过,因此都御史王忬提前在此设伏,首战击之于海上,最终倭寇连战皆败逃往普陀山,才有后来“督兵灭倭于此”之说。

嘉靖大倭寇的背景

倭寇,一般是指14—16 世纪劫掠中国和朝鲜沿海,由日本浪人和走私商人等组成的海盗海商集团。明初洪武(1368—1398)永乐(1403—1424)两朝,有载的倭寇劫掠次数就多达20 多次。朱元璋于洪武四年十二月宣布“禁濒海民不得私出海”,之后又宣布“禁濒海民私通海外诸国”,“禁民入海捕鱼,以防倭故也”,并将禁令纳入大明律。此后至正德年间(1506—1521),由于海禁政策时松时紧,倭寇的劫掠也时有时无,防倭形势整体较为缓和。

嘉靖年间(1522—1566),世宗又实行严厉的海禁政策,且较以往更为严厉,“凡番夷贡船,官未报视而先迎贩私货者,揽造违式海船私胃番夷者,各论罪”。而这一切的导火索则是嘉靖二年(1523)发生在宁波的“争贡”事件。自此之后,朝廷大多数官员主张严厉的海禁政策。与此同时,严厉的海禁为海上走私贸易的发展提供了机会,走私集团更是在宁波和漳州分别建成双屿港和月港两处贸易据点,自此浙江沿海倭患愈演愈烈。嘉靖二十六年(1547),巡按浙江御史杨九德上疏“浙江宁、绍、台,时有倭患,建议设置巡视重臣,尽统浙江、福建两省军事”。明朝廷同意了这一建议,特派朱纨巡抚浙江,兼任提督福建福、兴、漳、泉、建宁五府军事。二十七年四月,朱纨遣都御史卢镗、刘恩至、张四维等将领,捣毁双屿港,擒获贼首李光头。然而朱纨对战倭寇战争的胜利,并没有获得朝廷的嘉奖,反而因为严厉的海禁法令得罪了地方官员,最后被弹劾乃至自杀。

朱纨死后,“自是海禁复弛,倭患滋甚”,诞生了更大的海上巨寇—王直。其在李光头被擒后,收拢余党重整势力,成为当时最大的倭寇集团。嘉靖三十一年(1552),王直率兵攻占舟山沥港,据此为巢,其势力达到顶峰,“三十一年夏四月,倭寇犯台州、破黄岩,大掠象山、定海诸邑”。为平定浙东倭患,三十一年七月,朝廷任命都御史王忬提督军务,巡视浙江海道及兴、漳、泉等地,并以“琼崖俞大猷为参将,分管温、台、宁、绍等处抗倭”。万事皆备,嘉靖三十二年闰三月,王忬在仔细勘察了沥港地形之后,命令参将俞大猷从列表门正面进攻,汤克宽从西堠门堵住倭寇逃窜道路,赦免熟悉沥港地形的死囚侯得,派遣他潜入倭寇内部放火烧营,立功赎罪。侯得觅准机会,放火大烧贼营,官兵乘机攻杀,倭寇大败,只有王直率少量精兵逃脱。之后俞大猷还在沥港(今舟山金塘镇沥港下街)树立“平倭碑”用以纪念此次胜利。

此次沥港大捷虽然获胜,却也打草惊蛇,使得倭寇由原来的大集团集中侵扰改为分散袭扰。其中《明史纪事本末》就提到“夏四月,汪直、毛海峰既溃散,剽忽往来不可测,温、台、宁、绍俱罹其患”。《明世宗实录》亦载:“间倭自闰三月中登岸至六月中始旋留内地。凡三月若太仓海盐、嘉定诸州县,金山、青山钱仓诸卫所皆被焚掠,上海县昌国卫,南汇、吴淞等皆为攻陷。崇明、华亭、青浦、象山、嘉兴等焚荡略尽。向来所称江南繁盛安乐之区骚然多故矣。”自三月沥港大捷之后,倭寇疯狂分散进攻东南沿海等地,给抗倭战争带来了极大困难,同时也造成了江南人民极大的人员伤亡和财产损失。

以萧显为头目的一部400 多人的倭寇组织为害尤烈。他们攻破南江、川沙两地后,尽屠当地居民,并在松江城下扎营,气势十分嚣张。之后,此部倭寇又包围嘉定、太仓,四处杀人放火,残虐至极。为彻底消灭萧显这伙倭寇,针对其众的围剿行动列入了王忬的计划之中。

普陀山之捷

据《筹海图编》所记,“贼首萧显屯直隶之崇明、南沙,修船为遁归计”,可知此次普陀山之战的敌人是屯据在上海附近的巨寇萧显。据明代张萱《西园闻见录》记载,“萧显者,广东人,书生也,多谋善战,为王直所惮,江南之事,显实首。”《明史纪事本末》亦有载:“萧显者,尤桀狡。”由此可见,萧显多谋善变,而且为人狡诈残忍。从嘉靖三十二年三月至普陀山之战开始前,萧显等人便一直不断劫掠浙东沿海,在上海、崇明等地进行烧杀劫掠。在王忬得知贼首萧显即将逃往日本的时候,针对萧显的一场伏击之战即将展开,伏击地点则选在了舟山沈家门洋面之上。

《筹海图编》记载:“都御史王公忬计其势必流入浙境,预令都指挥使刘恩至、指挥张四维、百户邓城等分为二哨,一自观海、临山趋乍浦遏贼来路,一自长途沈家门设伏邀击。”王忬已经提前料定萧显必将从舟山沈家门经过,因此决定在沈家门设伏。结合舟山及沈家门所处的地理位置来看,不难理解王忬的设伏计划。首先,舟山作为浙东重要的咽喉要地,是倭寇往来日本和浙东地区的必经之地。胡宗宪在《筹海图编》中提到“舟山乃倭寇贡道之所必由,寇至浙洋未有不念此”,《康熙定海县志》亦载“海上有寇必自南来,先犯外洋,而有舟山扼要以阻之”。其次,沈家门历史上为贡道,是倭寇必经之路。《筹海图编》有记,“沈家门居定海之东,相去二潮,乃宁绍之外户也”,明代《嘉靖定海县志》亦记“舟山关、沈家门水寨、小浃港隘最为要害,自昔至今尤致严焉”。因此,王忬决定在沈家门这一海上交通要道设伏,而最终结果也正如王忬所料。

抗倭摩崖石刻周围洋面

嘉靖三十二年(1553)八月,王忬下令刘恩至、俞大猷等将领兵分两路,一路从观海(今慈溪东)和临山(今余姚西北)赶往乍浦(今平湖)阻止倭寇回窜;另一路在沈家门设伏。而王忬之所以在乍浦阻敌回窜,主要是因为其地处崇明和舟山之间的杭州湾北岸,依山傍海,自古就有“江浙门户”“海口重镇”之称,因此需提前做好回窜准备。八月二十二日,倭寇果然自舟山沈家门返回日本,并在行驶至普陀山和洛迦山的洋面上时与官军迎面相遇。由于俞大猷等准备充足且出其不意,在经过数次激烈的海上厮杀之后,部分倭寇弃船逃往普陀山,并依靠普陀山天险来据守待援。《普陀山志》载普陀山“三山势接,岩穴居多,海寇之来,便为巢穴。况皆沃壤,可耕可樵,往经开亩,称数十万,此尤浙东之要害也”。因此,为了防止倭寇依靠普陀山地理优势和物资优势长期据守,俞大猷准备速战速决。二十二日夜俞大猷自石牛港进,指挥张四维怀疑倭寇故意收拢兵力意图埋伏明军,因此派遣奇兵由普陀山西北的巡检岙进入,其他将领随后也登上普陀山。经过一番激烈厮杀,最后倭寇逃往普陀山茶山。“茶山”即今天普陀山茶园,《普陀山志》有载:“茶山在佛顶山后,自北亘西,中多溪涧”,其地势和海拔均属普陀山最险和最高的地方。为防止敌人在险要处设伏,众将决定翌日再战。次日,俞大猷等分别由浅步沙(千步沙)和鹦哥岩等处四面齐进,一鼓作气歼灭大部分倭寇,仅贼首萧显只身一人遁走。嘉靖三十三年三月,萧显为卢镗、任环所破,五月就戮于浙江慈溪,谢杰《虔台倭纂》称“此战实其(灭亡)张本也”。