156例老年肌少症中医证候分布规律研究*

2022-08-19王新华宋文蔚夏秋敏

汪 潇 王新华 宋文蔚 夏秋敏 王 玲

1 浙江省中医院 浙江 杭州 310006

2 安吉县中医医院 浙江 安吉 313300

肌少症是一种骨骼肌质量和(或)骨骼肌力量、功能下降的一种病症,其患病率随着年龄的增长而增加,可以导致跌倒、骨折、失能等诸多并发症,影响老年人的生活质量,增加医疗和社会经济负担。

肌肉受到神经、内分泌、免疫、营养、力学刺激等方面的系统性调节,肌少症的发病机制是多元而复杂的,其临床表现虽是以肌肉萎缩、功能下降为主,但常合并有关节酸痛、消化不良、腹胀、便秘、消瘦、胸闷、气急、咳嗽等症状。故肌少症也可以说是几种相关症状集合的表现,这个和中医以“证”为主的理念比较一致,中医治疗肌少症也确实取得了一定的成绩。本研究针对肌少症的中医证候进行观察,用聚类分析的方法,对证素进行聚类,探讨其证候,分析其病理病机,为肌少症的中医治疗累积经验。

1 资料与方法

1.1 一般资料:所有病例来自2019年1月~2021年9月浙江省中医院就诊的老年肌少症患者,共156例,其中女性86例,男性70例,平均年龄(73.4±8.57)岁。

1.2 西医诊断标准:参照《中国老年人肌少症诊疗专家共识(2021)》中肌少症诊断标准[1]:①6m步速<1m/s;或5次起坐时间≥12s;或简易体能测试量表(SPPB)≤9分。②电子握力仪测量双手平均握力,女性双手平均握力<18kg,男性双手平均握力<28kg。③用生物电阻抗法(BIA)测定四肢肌肉量,四肢肌肉质量(ASM)/身高2为肌肉指数(RASM),女性 RASM≤5.7kg/m2,男性 RASM≤7.0kg/m2。满足以上3项的诊断为肌少症。

1.3 中医证素诊断标准:参考《中医主证鉴别诊断学》,结合老年患者特点及中医专家临床意见,制定中医辨证要素诊断标准。

1.4 纳入标准:符合上述诊断标准;能独立行走,不使用辅具;自愿参加此项研究。

1.5 排除标准:不能配合完成测试患者;其他疾病或者药物引起的肌肉减少患者;重要器官功能衰竭及有恶性肿瘤病史者;中重度水肿患者;体内有心脏起搏器、心脏支架或其他金属物植入等不能行人体成分分析仪测量者。

1.6 研究方法:分述如下。

1.6.1 数据采集:采集内容包括一般项目:如姓名、性别、年龄、职业、病程、疾病诊断。主要项目:中医四诊信息,如症状、体征、舌象、脉象等。均由课题组的调查员逐一查阅病历,按调查表的项目与内容如实填写。

1.6.2 数据整理:数据规范与转化:以《常见症状中医鉴别诊疗学》为症状标准术语;采用中华人民共和国国家标准《中医病证治法术语·证候部分》的标准术语,并参考《中医诊断学》《中医证候鉴别诊断学》对不规范的证型进行规范、转化。

1.6.3 数据库录入:经审核后的数据采用双人输入法将其录入SPSS 24.0软件中。

1.7 统计学方法:把四诊资料进行均值漂移聚类分析(Mean shift clustering)判断大致类型,再结合中医辨证进行系统变量聚类分析,根据结果归纳肌少症的中医证型分布。

2 结果

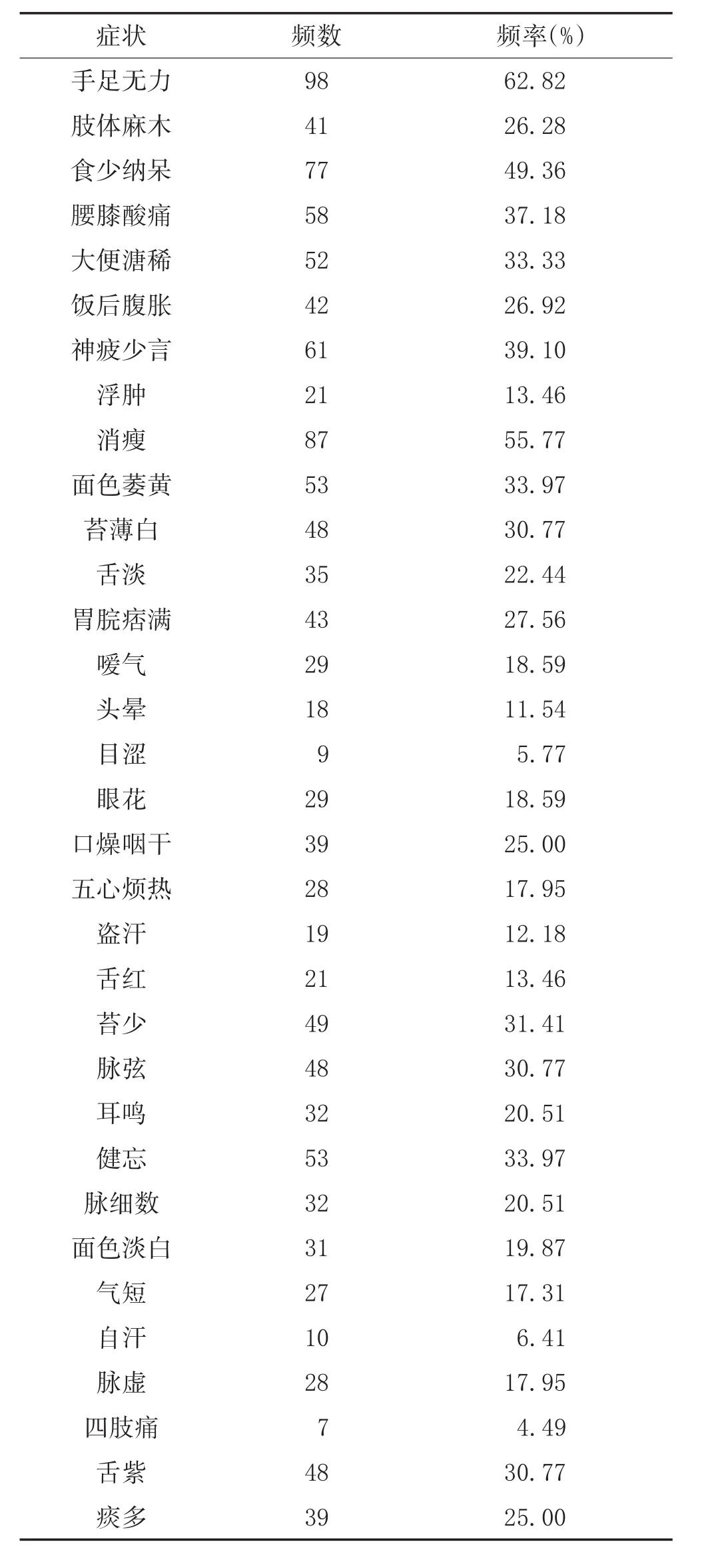

2.1 156例肌少症患者中医四诊分布情况:手足无力是出现最多的症状,达62.82%,其后为消瘦(55.77%),食少纳呆(49.36%)出现频率也较高。出现频率在20%~40%的有:神疲少言、舌苔白腻、腰膝酸痛、面色萎黄、健忘、大便溏稀、便秘、苔少、失眠多梦、苔白、脉弦、舌紫、胃脘痞满、饭后腹胀、肢体麻木、口燥咽干、痰多、舌胖大、脉滑、舌淡、耳鸣、脉细数。出现在10%~20%的有:面色淡白、咳嗽、嗳气、眼花、五心烦热、脉虚、咯痰、气短、浮肿、舌红、盗汗、气急、头晕、畏寒肢冷。出现在10%以下的症状有:小便赤短、肥胖、心悸、抑郁、恶心、隐痛喜按、自汗、胸闷、咳嗽无力、目涩、胁痛、四肢痛。见表1。

表1 四诊信息频数统计分析

1 9.8 7 8.3 3 3 7.8 2 2 4.3 6 1 0.9 0 3 1.4 1 7.6 9 2 5.0 0 9.6 2 1 2.1 8 3 2.6 9 9.6 2 9.6 2 6.4 1 6.4 1 8.9 7 5.7 7 1 7.9 5咳嗽恶心舌苔腻脉滑畏寒肢冷失眠多梦隐痛喜按舌胖大小便赤短气急便秘肥胖心悸胸闷咳嗽无力抑郁胁痛咯痰3 1 1 3 5 9 3 8 1 7 4 9 1 2 3 9 1 5 1 9 5 1 1 5 1 5 1 0 1 0 1 4 9 2 8

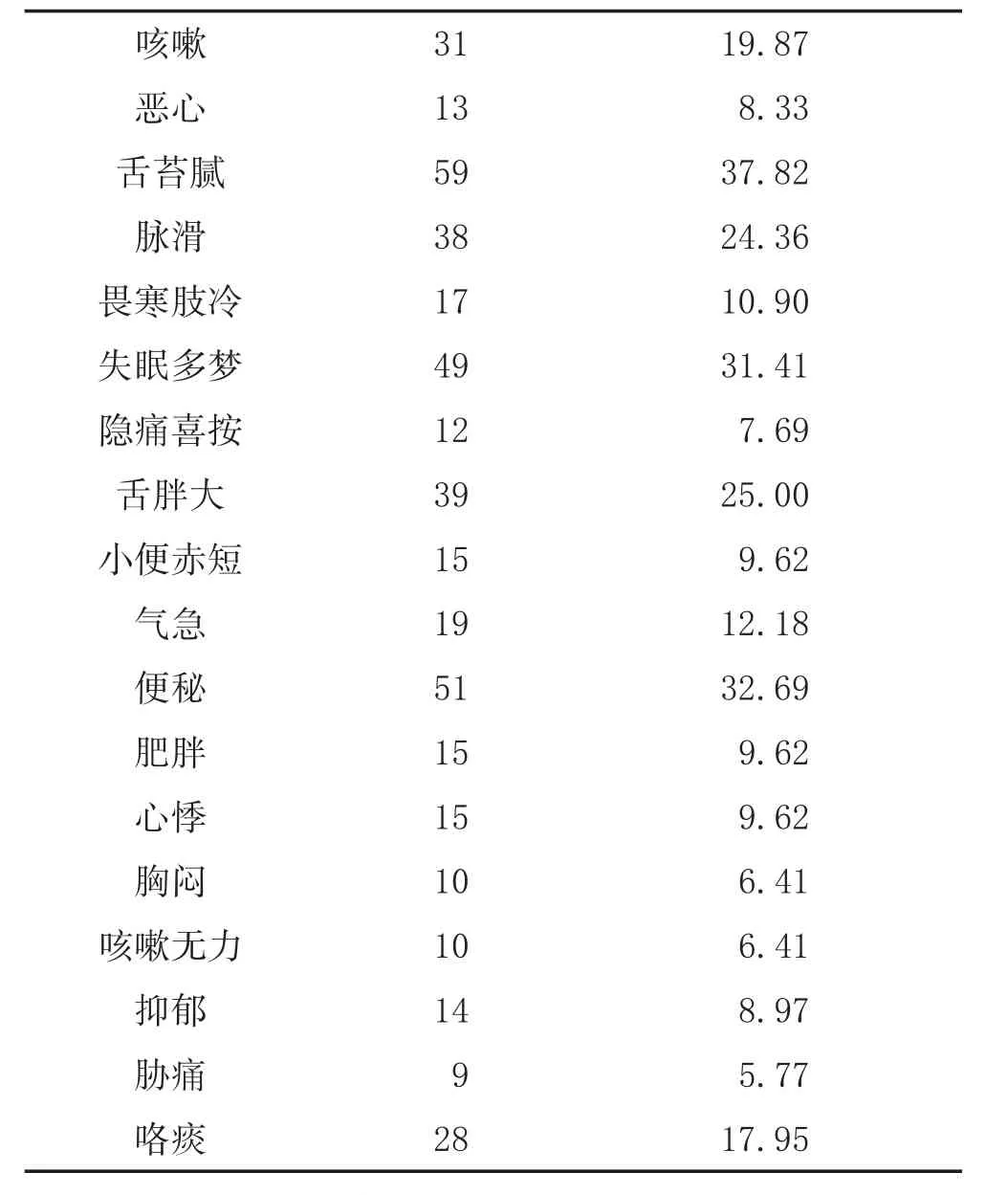

2.2 聚类分析:56例肌少症患者常见症状共有51个,采用均值漂移聚类算法,具体步骤如下[2]:①在未被分类的数据点中随机选择一个点作为中心点。②找出离中心点距离在带宽之内的所有点,记做集合M,认为这些点属于簇c。③计算从中心点开始到集合M中每个元素的向量,将这些向量相加,得到偏移向量。④中心点沿着shift的方向移动,移动距离是偏移向量的模。⑤重复步骤②③④,直到偏移向量的大小满足设定的阈值要求,记住此时的中心点。⑥重复①②③④⑤直到所有的点都被归类。⑦分类:根据每个类,对每个点的访问频率,取访问频率最大的那个类,作为当前点集的所属类。经过计算机分析,大致形成a、b、c三类,如图1所示。

图1 证候均值漂移聚类分析图

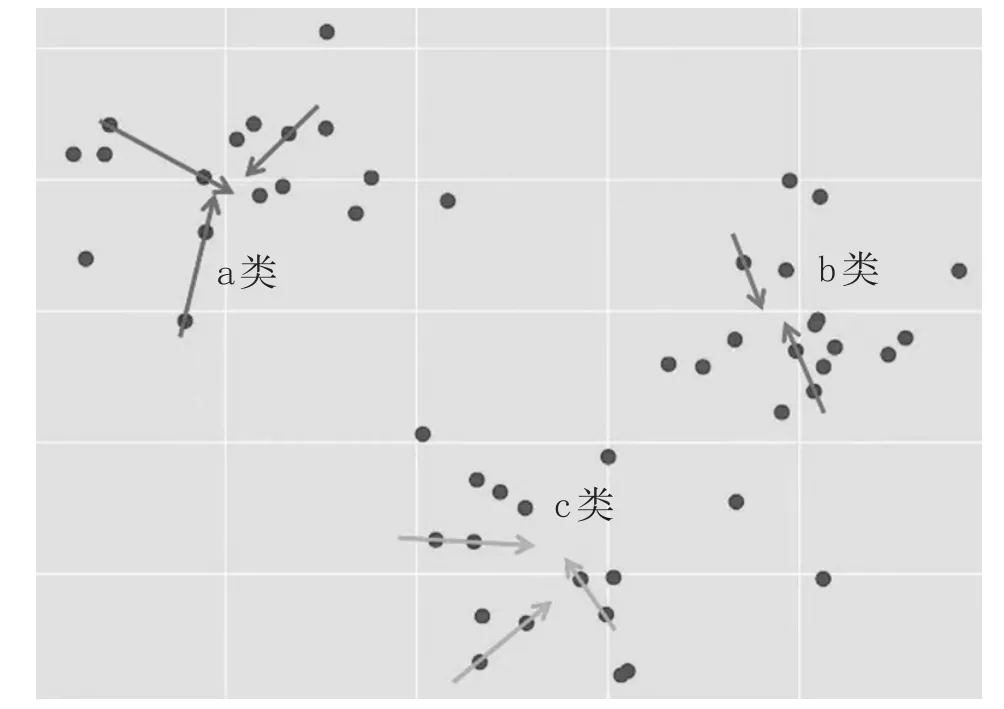

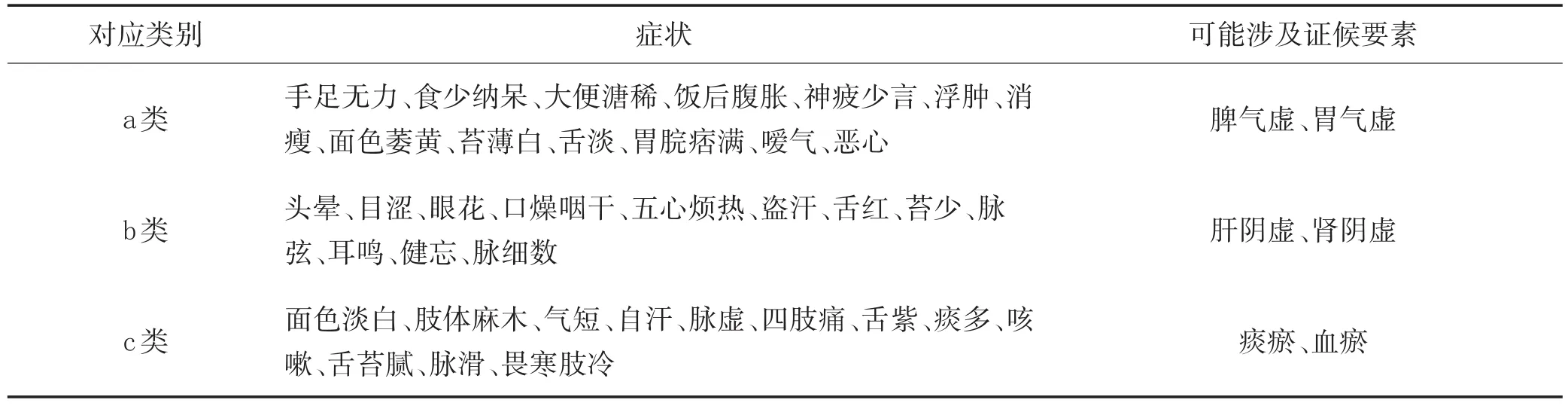

经反复多次讨论、比较,结合以中医理论为指导的人工辨证,进行系统变量聚类分析,对应三类证候要素为a类:脾气虚、胃气虚;b类:肝阴虚、肾阴虚;c类:痰瘀、血瘀,详见表2。

表2 系统变量聚类分析结果

3 讨论

3.1 以虚为主,虚实夹杂:《灵枢·天年》曰:“六十岁,心气始衰……血气懈怠……七十岁,脾气虚,皮肤枯……八十岁,肺气衰……九十岁,肾气焦,四藏经脉空虚。”老年人随年龄增长脏腑逐渐衰弱,其中尤以脾肾亏虚为普遍。脾主运化,脾气虚则水液运化失常,内生痰、饮、水、湿等邪阻碍经络,使气血不畅;或致肝肾阴虚,内燥、内火消灼阴血,而致肌肉失养。故肌少症患者多属虚证,当然也表现为虚中夹实(如痰、瘀、湿等)。

本研究发现156例老年患者中,脾气虚、胃气虚、肝阴虚、肾阴虚占比较多,但湿证、痰证、瘀证也有伴随出现。

3.2 脾肾亏虚为肌少症的主要病机:《素问·痿论》有云:“脾主身之肌肉。”此作用主要通过脾的运化功能实现。首先,为其传输精微的功能。《素问·玉机真藏论》所谓“脾为孤脏,中央土以灌四傍”,脾气的运化功能健全,则能为化生精、气、血等提供充足的养料,脏腑、经络、四肢百骸以及筋肉皮毛等组织就能得到充足的营养而发挥正常的生理活动[3]。若因外邪、饮食、情志等因素导致脾虚脉弱,脾脏运化功能受损,水谷精微不能正常输布至全身肌肉,四肢筋骨肌肉失于水谷精气、血液的滋养时,就会出现肌肉消瘦、乏力、不能随意运动、易跌倒等情况。

其次,与脾的运化水液功能有关。脾居中焦,沟通上下,若脾气运化水液的功能失常,必然导致水液在体内停聚而产生水湿痰饮等病理产物,甚至导致水肿,故《素问·至真要大论》说:“诸湿肿满,皆属于脾。”痰湿停聚于肌肉则出现四肢发冷,屈伸不利等情况[4]。

最后,脾为后天之本,肾为先天之本,后天与先天相互资助,相互促进。肾主骨,肾藏先天之精气有赖于脾主运化之水谷精微的不断充养,脾肾共同主司骨骼、肌肉,肾充骨健,肌肉丰满,四肢百骸正常功能发挥,是保持人体肌肉骨骼系统动态平衡的基础。《难经·二十四难》云:“骨肉不相亲,即肉濡而却;肉濡而却,故齿长而枯,发无润泽;无润泽者,骨先死。”脾肾不调,骨肉不相亲和,则见肌肉瘦削,齿枯而毛发失去光泽[5]。

结合本次研究的结果,消瘦占达55.77%,食少纳呆占达49.36%,其他如:神疲少言、腰膝酸痛、下肢酸软、面色萎黄、健忘、大便溏稀所占比例均较高,偏向于脾气虚、肾阴虚,从数据上也支持了以上理论。

3.3 五脏相互转变,多证结合:老年肌少症患者多久病,脏腑衰弱,五脏本就相辅相成,一脏衰弱病久必累积其他脏器。如脾病日久,“母病及子”,肺治节失司,卫外不固;三焦受损,湿热下注,伤及肾;肝木不得养,肝失疏泄,气血运行不畅,瘀血更甚。故本研究也发现了患者单一证候较少,多伴有多症组合的复合证候。

总而言之,老年肌少症的产生是一个非常复杂的过程,有先天影响又有后天因素,根据本次中医证候分布调查,发现其和脾病关系密切,基本符合“脾主肌肉”的观点。同时也发现单一证候较少,多伴有多证组合,说明是一个多种因素共同参与的病变过程。