海族列传

——华夏海洋生物随笔(四)

2022-08-19萧春雷中国福建

■ 萧春雷(中国福建)

鲳 鱼

有些人喜欢吃鱼而怕刺,那么应该选择鲳鱼。肉厚、骨少、味美,鲳鱼像是天生为人类准备的食材,东南沿海到处都有“山上鹧鸪獐,海中马鲛鲳”的民谚。但如此重要的海产,上古典籍罕见记载。清代山东经学家郝懿行《记海错》考据说:“《玉篇》云鲳鱼名,不言其形。今海人云,小者为镜,大者为鲳。其形似鲂而圆,如镜而厚,丰肉少骨,骨又柔软。炙及蒸食甚美。此鱼古无传者,始见唐《本草拾遗》。莱阳即墨海中多有之。”这里说的《玉篇》,指南朝梁顾野王(519-581)编撰的一本汉字字典;《本草拾遗》是唐代陈藏器编撰于公元739年的药物学著作。鲳鱼很迟才进入中国文献。

《本草拾遗》原书已佚,部分内容保存在后世其他著作中。据明《本草纲目》记载,陈藏器称鲳鱼为“鲳 鱼”,“生南海,状如鲫,身正圆,无硬骨,作炙食甚美”。我有些诧异,陈藏器和郝懿行都说鲳鱼体形正圆,但我见到的鲳鱼接近菱形,有点像扑克牌里的“方块”图案。

山东地区称小鲳鱼为镜鱼,长大了才叫鲳鱼。近代潍县学者陈恒庆《谏书稀庵笔记》称:“有镜鱼,圆似镜,肉细可餐。此鱼一名鲳鱼。”这点大错。据道光《招远县续志》:“邑呼大者曰鲳,小者曰镜。味香美,亚于鲻鲈,出水光可以鉴,故有镜鱼之目。”说得很清楚,鲳鱼之谓镜鱼,并非因为体圆如镜,而是出水时体色银亮,光可鉴人——显然是银鲳。

唐末刘恂任广州司马,留下一本记载岭南风物的《岭表录异》,其中云:“ 鱼,形似鳊鱼,而脑上突起,连背而圆身,肉甚厚。肉白如凝脂,止有一脊骨。”无疑,这里描述的是鲳鱼。该书又说,如果用葱姜、粳米一起蒸熟,鱼骨自软,“食者无所弃,鄙俚谓之狗瞌睡鱼”。食客连肉带骨一扫而光,桌下的狗无所事事,只好打瞌睡了。所谓“ 鱼”,是形容鲳鱼首锐腹宽,宛如古代的枪头。南宋嘉定《赤城志》亦云:“鲳:板身而锐,状若枪刀,曰鲳扁。”

鲳鱼还有一个奇怪的名字。元至正《四明续志》称:“鲳 :一名鳉鱼,身扁而锐,状若锵刀。身有两斜角,尾如燕尾,细鳞如粟。”我特地查了一下锵刀,原来是古代磨菜刀的一种铁制工具,类似一个扁“十”字,中间刀具短,两边有长长的手柄,形容鲳鱼的体形非常传神。在《闽中海错疏》里,屠本畯就用鳉鱼称呼鲳鱼:“鳉,板身,口小,项缩,肥腴而少鳞。”反而是“鳉之小者,其形扁”曰鲳鱼;“鲳之小者,其形圆”曰斗底鲳。这套分类法,后来似乎不大流行。

中国鲳(Pampus chinensis)

鲳鱼的品行向来受人非议。《闽中海错疏》指控它风流成性,聚众淫乱:“按:鱼以鲳名,以其性善淫,好与群鱼为牝牡,故味美。有似乎娼,制字从昌。”正如风流女子多漂亮,风流鲳鱼味最美。后来郭柏苍著《海错百一录》,还提出鲳鱼一妻多夫的新证据:鲳鱼带子时,一网打下去多得牡鱼,“是知其杂群牡,曰鲳者,贱之也”。类似的指责,古籍里还可以找到不少。《闽书》说鲳鱼招蜂惹蝶:“鱼游,群鸟随之,食其涎沫,有类于娼。”《噶玛兰厅志》批评鲳鱼乱交:“以其与诸鱼匹,如娼然,故名。”在《谏书稀庵笔记》中,陈恒庆称鲳鱼为“众鱼之妻”,他还突然忆起自己少年时,曾题烟台妓扇一首《镜鱼》诗:“夷吾霸业女名闾,临水青楼绕绿蕖。人物风情部谑浪,相思留镜化为鱼。”一种鱼类行为,让许多人感到了道德优越或青春激情。

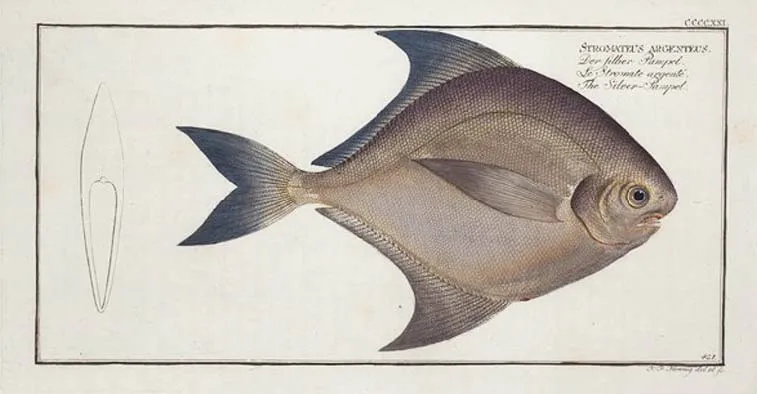

鲳鱼菱形而扁,首锐腹宽,宛如一枚古代的枪头。图片出自[德]马库斯·布洛赫彩色铜版画“灰鲳”,1796年

鲳鱼口小牙细,惹人怜爱。台州人给孩子开荤,女孩吃鲳鱼,希望生就一张小巧的鲳鱼嘴;男孩吃大黄鱼,日后阔嘴吃四方。图片选自[清]《古今图书集成》

鲳鱼属鲈形目、鲳科、鲳属。据刘静等报道,我国共有银鲳、翎鲳、灰鲳、中国鲳和珍鲳5种。银鲳分布最为广泛,北方俗称镜鱼,南方俗称白鲳;灰鲳和翎鲳是舟山、吕泗渔场的主要渔获种类;在闽粤地区,中国鲳又称斗鲳,相当名贵。顺便说一下,现在养殖面积很大的金鲳(学名卵形鲳 )和淡水白鲳(学名短盖巨脂鲤),其实并非鲳鱼。

台湾海峡的银鲳和乌鲳种群数量较大。《重修福建台湾府志》云:“鲳:身扁而短,无鳞;以紫白色者为佳,海鱼之贵品;又有黑色者,细鳞,名乌鲳,味少逊。”1988年出版的《福建渔业史》称:“福建省目前主要捕捞对象为乌鲳、灰鲳、银鲳和刺鲳。”乌鲳和刺鲳并非鲳科鲳属,严格说起来都不是鲳鱼,唯民间约定俗成而已。

民国年间的厦门乌鲳渔业极盛,这是因为一个偶然发现。乌鲳属于中上层鱼类,口小,只食浮游生物,难以钓捕。有一次,厦门渔民发现飘落海面的竹篾遮下聚集了不少乌鲳,灵机一动,把草席扔到海中,不久草席下乌鲳成群,当即围捕。原来乌鲳喜爱阴影,常躲在船只、海龟、草席的影子下乘凉。这个发现,导致1915年厦门市面上的草席脱销。据陈忠信《智捕乌鲳》介绍,厦门渔民往往把数张草席联成一片,投放在海水中层,等鱼聚集一定数量,才把草席慢慢提升到海面,用小船拖到乌鲳缯内,将跟随的乌鲳一网打尽,“高产时每网能达数百尾至千尾”。

很多发明简单高效,充满智慧。草席诱捕渔法就是一例。厦门渔民一直带着草席出海捕捞乌鲳,上世纪60年代,才改用灯光围网渔法。

弹涂鱼

印象最深的几次品尝弹涂鱼,都在闽东,当地称之为跳跳鱼,颇为珍视。弹涂鱼模样很丑,黑不溜秋的,初看像拇指大小的泥鳅,但是有鳍,前肢仿佛小爪,还有一双大而突出的眼睛。我不忍多看,就像对付泥鳅一样,断其头,啮其身,弃其骨,饮其汤。弹涂鱼肉质细嫩,但我怕麻烦,更愿意喝鲜汤。

大弹涂鱼(Boleophthalmus pectinirostris)

我吃海鲜,大多是稀里糊涂,吃过就忘。记得跳跳鱼完全是因为它的怪模样,以及这个有意思的俗名。弹涂鱼产于海岸滩涂,潮退,泥滩上到处都是,跳来跳去,此起彼伏,一有动静就迅速钻进洞穴。据说它们还善于攀岩,能爬上红树林的枝条——缘木求鱼被人嘲笑了千百年,原来并非无稽,至少是通往弹涂鱼的道路之一。

八闽文献里常见到弹涂鱼的身影。《海错百一录》说,跳鱼产咸淡水,大如指,肉细味清,腹有黄子尤胜,泉州漳州称花跳,福州呼江犬,仙游谓之超鱼。民国《霞浦县志》描述道:“跳鱼,一名弹涂,又名泥猴。藏海泥中……味亦清,颇可口。”《澎湖纪略》说:“生海屿边泥涂中,大如指,善跳,故名,俗曰花鱼,以其身有花文也。作羹食,味颇佳。”

说到弹涂鱼味美,可能缺乏共识。在福建,闽东弹涂鱼地位最高,是招待贵客的海鲜名菜。霞浦海边有不少池子,围了一人多高的网,用竹竿固定,据说就是人工养殖弹涂鱼,围网内不时响起扑通声,腾空跃起一个黑色的影子。闽南海鲜市场罕见弹涂鱼,厦门的酒家或海鲜排档,几乎没有这道菜。一位厦港渔民告诉我,从前筼筜港和厦港避风坞的海滩上弹涂鱼很多,人们不看重,厦门人更喜欢吃外海鱼。有位从小在集美社讨小海长大的朋友说,弹涂鱼最贱,从前是穷人家配地瓜稀饭吃的,不能上桌待客。江浙各地对于弹涂鱼的态度,也是爱憎分明,反差很大。明代太仓才子陆容在《菽园笔记》中说:“余姚人每言其乡水族有弹涂,味甚美。详问其状,乃吾乡所谓望潮郎耳。此物吾乡极贫者亦不食,彼以为珍味。”

弹涂鱼机敏,善跳,给海边的孩子带来无穷乐趣。鲁迅的散文《故乡》里,少年闰土提到乡下的稀奇事之一,就是“我们沙地里,潮汛要来的时候,就有许多跳鱼儿只是跳,都是青蛙似的两个脚”,让少年鲁迅神往不已。滩涂泥软,一脚下去没到腿肚子,行走不便,闽浙沿海渔民发明了一种名叫“泥马”的滑泥船,一腿半跪在船上,一脚在外推动,一推可滑行数丈,因此得以纵横滩涂追捕弹涂鱼。在舟山地区,人们又称弹涂鱼为阑胡,俞樾《右台仙馆笔记》描述说:“先以竹筒千百遍插泥中,乃乘泥鳗(即泥马)东西驰逐。阑胡遇孔必跃入,则尽入竹筒矣。”

渔民在滩涂上埋上许多小竹筒,伪造出一个假穴。弹涂鱼一受惊,急急忙忙往最近的洞口钻,正好落入竹筒。图片选自[清]聂璜《海错图》“跳鱼”

潮退之后,滩涂是弹涂鱼的世界,它们在泥沼中打滚、弹跳、爬行,甚至攀上红树林。渔民们用竹简捕捉它们,还发明了一种代步的“泥马”,在泥沼中快速滑行。

用竹筒捕捉弹涂鱼,广泛流行于东南沿海各地。大概情形是,在滩涂上埋上许多小竹管,用泥巴覆盖,手指戳个小洞,伪造出一个假穴。弹涂鱼一受惊,急急忙忙往最近的洞口钻,正好落入竹筒。《重刊兴化府志》介绍莆田人抓弹涂鱼的方法,略有差异,但也是造个假洞:“海边人欲取之,抟土为筐,以罩其穴,别为浅穴其旁。鱼出游,人逐之,则入赝穴,因就执焉。”行动快于思想,就不免认错家门,落入陷阱。这道理对人对鱼都适用。

弹涂鱼终生在泥滩中打滚,地位卑贱,并不影响它们志存高远。何乔远《闽书》指出,弹涂鱼“生泥穴中,夜则骈首朝北”。这一点,松江华亭(今上海)人冯时可《雨航杂录》也观察到了,说阑胡如小鳅而短,头有斑点如星,数千百跳踯涂泥中,“以盂覆活者数百于地,旦发视之,皆骈首拱北,盖亦朝斗之意。玄修者忌食”。遇到这种心中有神灵的鱼,吃货们要小心了。博学的冯时可提醒说,唐朝对卖鲤者、卖蠡者都要杖六十,因为鲤朝日、蠡朝星,都有坚定的信念,食之者皆有祸;“阑胡虽小,头亦有星,故土人皆戒勿食”。

我这才知道,古人不食弹涂鱼的原因里,其中之一是它们有信仰。它们的头上,烙下了星座的标记。这个卑微的物种,有一天会离开滩涂,奔向星辰大海吗?

比目鱼

有段时间常吃鳎沙。这种鱼的形状像一只拖鞋,身体扁平;因为紧贴海底生活,所以腹部白皙,背部是褐红的细鳞,两只紧凑的小眼并排上望;抓在手里,犹如黏糊糊软绵绵的一片肉。我知道海中有不少怪物,老实说,比鳎沙难看的还不多。新鲜的鳎沙煮酱油水味道很好,肉嫩,无刺,也不用给它翻身。稀里糊涂吃了几年,有一回,我想弄明白鳎沙的学名,大吃一惊,原来鳎沙就是比目鱼。

鳎沙,或鲽沙、 沙、贴沙、拖沙,整个东南沿海地区,都使用近似的名字称呼这种扁鱼。《三山志》称:“鲽沙,形扁,性温。浙人呼为箬鱼,淮泗谓之鞋底鱼。”《嘉泰会稽志》云:“比目鱼,一名鞋底鱼……土人谓之箬鱼,以其形似箬也。”《香山县乡土志》:“鞋底鱼即 沙,比目鱼也……又名板鱼,味美。”《澎湖纪略》云:“比目鱼:形如鲽沙,鳞细,色紫,一目。两相比乃行,故名。闽人呼为鞋底鱼,以形名之也。又谓之贴沙鱼。”虽然有些差异,基本上,浙闽粤各地所说的鳎(鲽)沙、鞋底鱼、板鱼、箬叶鱼就是一回事,都指向比目鱼。

有些著作比较谨慎,把“鲽沙”和“比目”立为相邻的两个条目。这是因为有个难以解决的问题:比目鱼到底有几只眼睛?

在中国古籍中,比目鱼出现很早,堪称一种概念先行的鱼。最早一部辞书《尔雅》记载说:“东方有比目鱼焉,不比不行,其名谓之鲽。”该书还谈到了南方比翼鸟、西方比肩兽、北方比肩民,都是些传说中的怪异之物。作为儒家经典,《尔雅》汉代被列为“传记”,唐代被列入“经部”,地位尊崇。晋代大学者郭璞解释说:“(比目鱼)状如牛脾。一眼,两片相合乃行。江东呼王余鱼。”郭璞又赞曰:“比目之鳞,别号王余;虽有二片,其实一鱼;协不能密,离不为疏。”

可见,比目鱼的主要特征就是一眼,必须双鱼合体,比目同行,才能遨游江海。李时珍《本草纲目》云:“比,并也。鱼各一目,相并而行也。”又有人说,孤单的比目鱼称王余鱼。左思《三都赋》曰:“双则比目,片则王余。”为什么叫王余呢?传说是越王吃剩下的半边鱼。刘逵注曰:“比目鱼,东海所出。王余鱼,身其半也。俗云越王鲙鱼未尽,因以残半弃水中为鱼,遂无其一面,故曰王余也。”总之,所谓比目鱼,就是双鱼共用一双眼睛。

鲽形目(Pleuronectiformes)

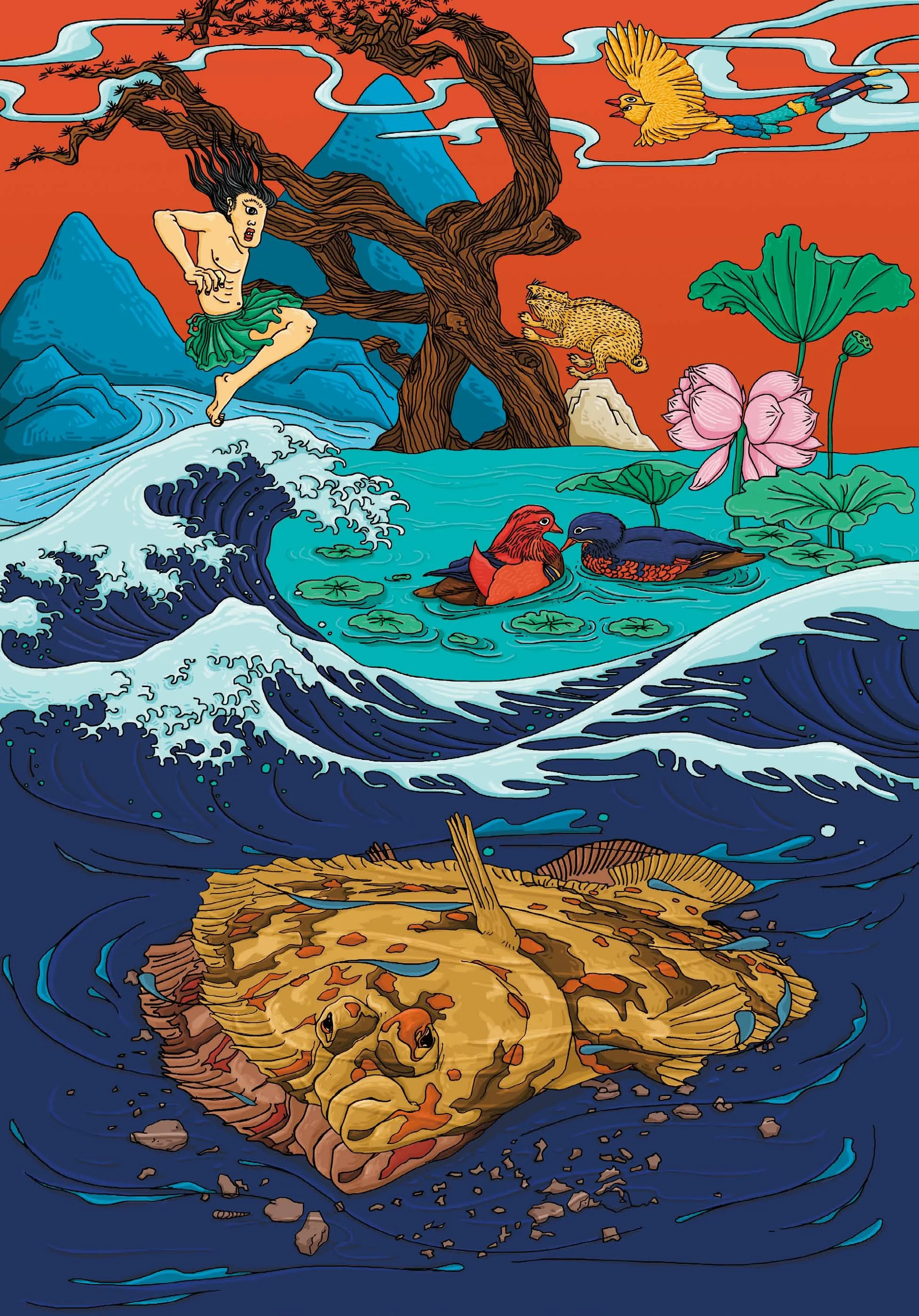

在情人眼里,比目鱼、比翼鸟、连理树、并蒂莲、鸳鸯……世上一切双栖双宿之物,都成了爱情的隐喻。

成双结对,相互依赖,不离不弃,这些品德感动了中国人。与鸳鸯一样,忠贞不渝的比目鱼,成为人们眼中理想爱情与婚姻的楷模。连魏文帝曹丕都有些羡慕,在《秋胡行》中吟咏:“双鱼比目,鸳鸯交颈。有美一人,婉如清扬。”最有名的是唐代诗人卢照邻的诗句:“得成比目何辞死,愿作鸳鸯不羡仙。”宋代以后礼教森严,男女授受不亲,反而导致情爱文化的象征系统更加发达。明代佚名小说《萤窗清玩》描写一对少男少女游园,并蒂花开,春情荡漾。桃碧仙感叹说:“物类有情,诚非虚语。即如连理树、并蒂花、同心兰、相思竹、比翼鸟、比目鱼、翡翠、凤凰、鸳鸯、蛱蝶等,莫不缠绵固结,终始不离,人奈何独厚其生,而情不能如物耶!”在情人眼里,世上一切双栖双宿之物,都成了爱情的隐喻。

比目鱼的形象,首先是两千年来的文学艺术建构出来的。要错,也怪鳎沙多了一只眼睛,独自乱跑,配不上比目鱼之名。所以明人屠本畯作《闽中海错疏》,反对把“鲽鲨(沙)”当成比目鱼:“今闽、广以此鱼名比目。盖比目只一眼,必两鱼相合乃行。而此鱼独行,殊非比目鱼也。”明代徽州学者叶权游历闽粤等地,眼尖,发现了另一处破绽,其《贤博编》云:“世传比目鱼两合则能游泳。今观乃顺边者,既顺边,则合亦无益,何必两相假也?”意思是,比目鱼的眼睛都偏向同一边,既不能相合,相合也没用处。在山东半岛,鳎沙历来被称为偏口鱼。清顺治《招远县志》断言:“比目鱼,俗名偏口。”到了道光年间,饱读诗书的《招远县续志》编者觉得不妥,特地在“物产补遗”中指出:“(偏口鱼)有双目自成一体,或千万成群,实各行于水中……以偏口为比目鱼,未确。”

这样,人们只剩下两种选择,要么相信比目鱼是一种虚构动物,犹如比翼鸟或比肩兽,要么降低标准,承认鳎沙是有重大缺陷的比目鱼。现代学者选择了后者,把比目鱼当成辐鳍鱼纲鲽形目的统称,包括鳒、鲽、鳎、鲆等科600多种鱼类。据说,比目鱼的仔鱼,眼睛倒很正常,生在头部两侧,长大后一只眼睛逐步越过头顶,移到另一侧。因为身体结构不对称,所以比目鱼模样怪异,让人看着难受。通常,双眼长在左边的比目鱼称为鲆,又称左口鱼;长在右边的称为鲽,又称右口鱼。

如今我们餐桌上最常出现的比目鱼,应该是多宝鱼,学名大菱鲆。左鲆右鲽,所以它是左口鱼。这种原产欧洲的比目鱼,比鳎沙更雄壮、英挺,但还是一双怪眼,背部乌黑,表皮粗糙。你不会多愁善感,想起“晓织比目鱼,暮织双鸳鸯”“香被重眠比目鱼”之类的诗句吧?

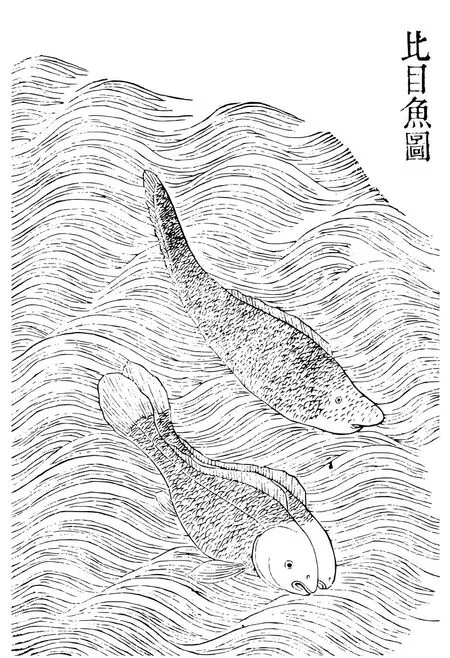

比目鱼的原意是,鱼各一目,双鱼合体,比目遨游江海。它们的忠贞爱情感动了中国人,但实际情形并非如此。图片选自[清]《古今图书集成》

河 鲀

“放心。我们养殖的河豚都是无毒的,或者低毒的。”庆阳河豚美食店老板、佛昙河豚协会副会长戴庆阳说,“厨师都去过江苏培训,有证书。这二三十年来,我们村没有发生一起河豚中毒事件。”

漳浦县佛昙镇东坂村,街边到处挂着“中国河豚第一村”的牌子,河豚餐馆林立。戴庆阳从玻璃缸里抓起一条河豚,用手指挠挠,它的腹部迅速鼓胀,变成一只雪白而浑圆的皮球,萌态十足,看上去人畜无害。戴庆阳介绍说,佛昙大规模养殖河豚是上世纪末的事,主要品种为双斑东方鲀和菊黄东方鲀;河豚毒素很可怕,但它是外源性的,蓄积海中藻贝鱼虾的毒素而来,养殖河豚切断了外源毒素,基本上无毒或微毒。的确,卫生部曾经下文禁止河豚流入市场,但2016年农业部等部委联合发文,有条件解禁食用河豚。

东方鲀(Takifugu)

既不冒险,又不犯禁,我心中突然感到一阵失落。古语说“拼死吃河豚”,大美有大毒,河豚的美味一半来自致命的毒素——让我们嘴唇颤抖、内心恐惧和视死如归。我吃过好几回河豚,这次最安心,但是味道也打了不少折扣。

河豚学名叫河鲀,是鲀形目鲀科东方鲀属鱼类的俗称,我国有16种。它的身体呈椭圆形,无腹鳍,有四颗板牙;冬居近海,春夏之间进入江河产卵索饵,秋末返海;因为常在河口被人捕获,江浙一带称河豚。河豚遇敌,会愤怒地吸入水或空气,胸腹膨大数倍示威,所以又称嗔鱼、吹肚鱼和气泡鱼。河豚有数十个古名和难以计数的地方名,例如广东称乖鱼,广西称龟鱼,厦门称鬼仔鱼。

我国南北海域均产河豚,长江下游地区最著名。每年初春,大群河豚从江口溯流而上,同时散入支流河湖。陆容《菽园杂记》描述它们的旅程:“此鱼至春则溯江而上,苏(州)、常(州)、江阴居江下流,故春初已盛出。真(仪征)、润(镇江)则在二月。若金陵(南京)上下,则在二三月之交。池阳(池州)以上,暮春始有之。”河豚最远抵达武汉,已是暮春三月。此外,珠江下游的广州,淮河水系的淮安,都是河豚的传统产地。

产卵期间的河豚味道鲜美,但身怀剧毒,烹治不精,食之杀人。我国江浙地区的河豚文化积淀最深。明人谢肇淛《五杂俎》说:“河豚最毒,能杀人。闽、广所产甚小,然猫、犬、鸟、鸢之属,食之无不立死者。而三吴之人以为珍品。其脂名西施乳,乃其肝,尤美。”古人公认,西施乳鲜香滑嫩,口感最美。但西施乳到底指什么部位?说法不一,有人说是精巢,还有人说是肝,或腹腴(鱼白)。屠本畯《闽中海错疏》说,鲀鱼(河豚)“肝、血及子,入口皆烂舌,入腹烂肠。以其味美,吴浙喜食之……皮肚洁白,俗呼西施乳”。绝代佳人的性隐喻,让河豚超凡脱俗,直接抵达感官享受的最高境界。

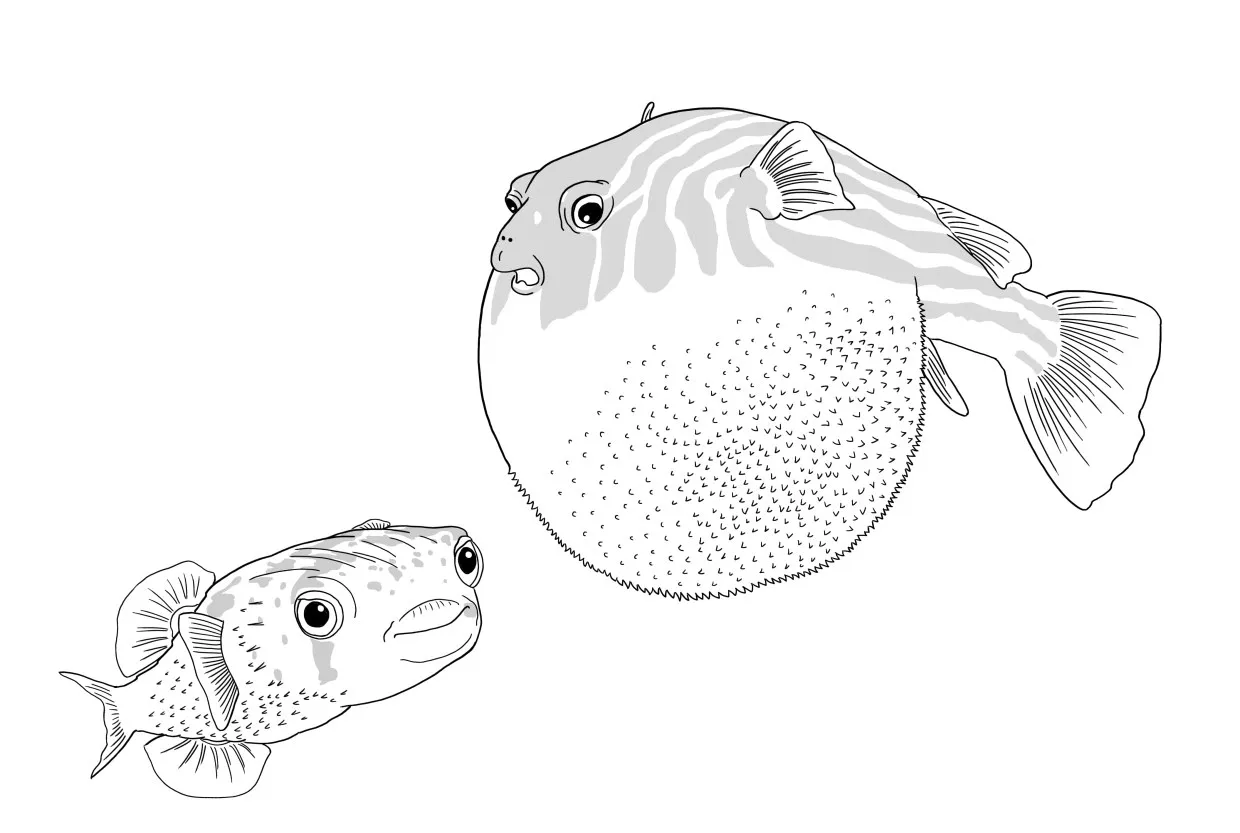

无毒化之后,河豚可能沦为一种寻常美食,没人再为它心跳加快、视死如归了。图片选自[清]聂璜《海错图》

总之,一种春天的时令海鲜,因为旖旎的情色想象和阴森的死亡气息,成为中华饮食体系中的终极美食。宋代诗人梅尧臣批评吃河豚的风气:“皆言美无度,谁谓死如麻。”然而,据张耒《明道杂志》记载,宋代另一位伟大诗人苏轼偏偏称赞:“据其味,真是消得一死。”没有哪一种美味像河豚这样,与死亡结合得如此紧密,难解难分。

福建河豚在历史上籍籍无名,如今却成为养殖大省。据《中国渔业统计年鉴》,2016年我国河豚的养殖总量2.33万吨,主要分布在福建(37%)、广东(19%)、山东(19%)等地。仅漳浦县佛昙镇,河豚年产量就接近6000吨。世界上只有中、日、韩形成了食用河豚的传统。中国禁食不禁养,河豚唯有出口日韩两国。前些年,日韩打压河豚价格,我国养殖户损失惨重,政府因此有条件开放江苏省的扬中、江阴和启东三地食用河豚,形成一个狭小的国内市场。

在东坂村采访养殖户戴谦乐,我才明白,佛昙镇连绵不绝的海水池塘主要养虾——夏天是白虾或金刚虾,冬天是日本斑节虾;虾池混养河豚和花蛤——河豚能够及时清除病虾,花蛤消化饲料残渣和鱼虾粪便,恢复水质。54岁的戴谦乐告诉我,今年他租了40亩水塘,根据经验,每亩水塘可产虾千余斤、河豚五百斤、花蛤一千斤。事实上,佛昙河豚只是虾池的副产品。

我们要明白,无毒化的养殖河豚,已经并非历史上的河豚。近年来各地发生的河豚中毒事件,几乎都是误食野生河豚所致。日本也曾长期禁食河豚,自1983年颁布“确保河豚卫生安全”通知后开禁,目前有5000多家餐馆经营河豚业务,大部分为来自中国的养殖河豚,从未发生中毒事件。我国有条件开禁的红鳍东方鲀和暗纹东方鲀,都是北方养殖品种,福建河豚的巨大产能——双斑东方鲀和菊黄东方鲀,依然身份暧昧。

化毒物为美食,是烹饪艺术皇冠上的明珠。中华饮食深厚的河豚文化,至今处于传说和地下状态;最幸运的是日本料理,聚光灯下,独享河豚带来的世界性声誉。

秋刀鱼

我喜欢秋刀鱼,完全是一见钟情,丝毫不了解它的背景。有一次,朋友请商务套餐,我看秋刀鱼套餐便宜,名字也有意思,就指名要了。当时还心下纳闷,厦门怎么有这样一种海鱼,我从没听说过?那条秋刀鱼大约是煎烤的,肌肉结实,嚼之有味,便牢牢记住了。后来在超市的冰柜中看到,价格低廉,就买回家用酱油水煮,也很好吃。

好几年后,我才看到小津安二郎的《秋刀鱼之味》,特别留意了一下,发现电影与秋刀鱼其实没多大关系。我最烦提起秋刀鱼,就有人跟我说日本文化。我喜欢秋刀鱼,就像喜欢巴浪鱼,喜欢的是它的价格、体型和肉质,与日本料理没什么关系。看完电影,我倒是上网检索了一下,明白了中国海域里没有秋刀鱼——难怪古籍里没见过这名字。秋刀鱼是一种冷水性洄游鱼类,主要渔场在西北太平洋海域,包括日本、俄罗斯的专属经济区和部分公海,营养价值很高。日本人从1670年开始捕捞秋刀鱼,长期以来,是秋刀鱼的最大生产国和消费国。

妻子吃厦门本港海鲜长大,早已形成了固定的海鲜观,崇拜鲜活和肉质细嫩,最喜爱野生黄翅鱼(黄鳍鲷)。她对我的海鲜品位嗤之以鼻,秋刀鱼是她最好的打击目标:冰冻鱼,死了多少天?怎么能吃?肉太粗了,像啃树皮,我们海边人不会吃这种鱼啦。幸好我走南闯北,见识的海鱼不比她少,有勇气固持己见:你瞧,秋刀鱼的体型多优美,这才是驰骋大洋的野生鱼啊,肌肉强健、口感浑厚、滋味饱满、气韵沉雄……

秋刀鱼不一定符合中国人的海鲜标准。问题是,中国的近海渔业资源接近枯竭,传统经济鱼类体系已经崩溃,没什么好挑剔的。你想吃野生大黄鱼、石斑鱼、鱼,大海里稀罕得很,能够吃上养殖的大黄鱼已经万幸。另一方面,因为保鲜技术和远洋渔业的发展,我们的餐桌上出现了许多新奇鱼类,金枪鱼、三文鱼、鳕鱼、秋刀鱼等等,让我们尝遍各大洋的风味。中国人需要建立一种新的海鲜美学,足以包容养殖鱼、冰冻鱼。

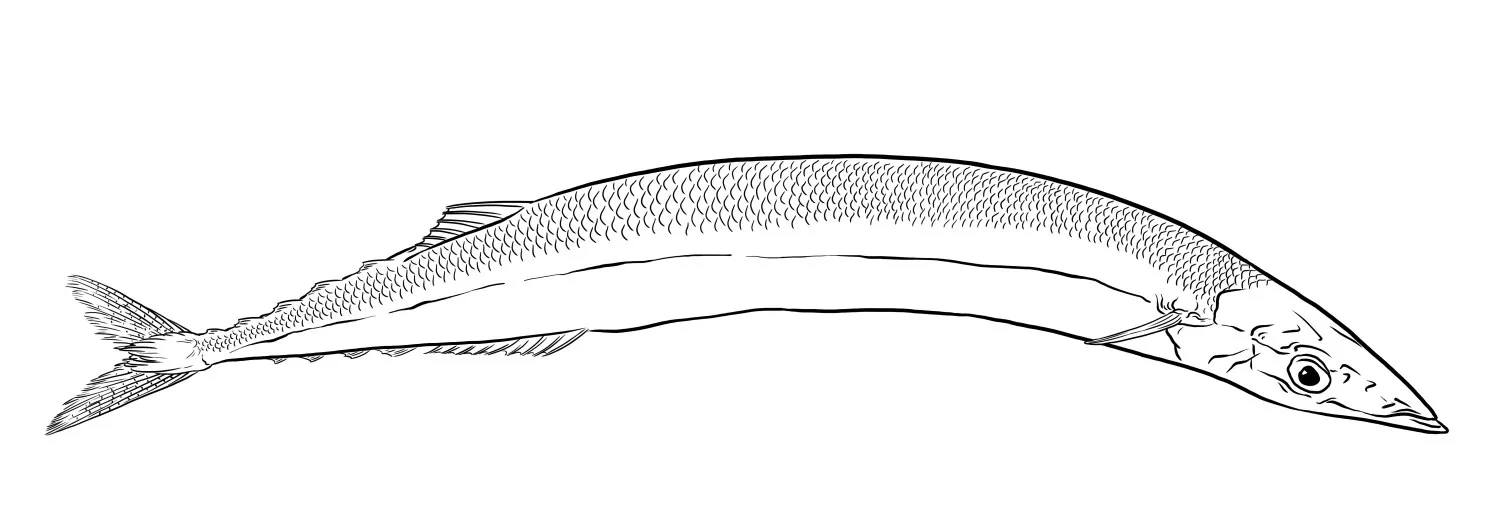

秋刀鱼(Cololabis saira)

还是谈谈秋刀鱼吧。它属于颌针鱼亚目、竹刀鱼科、秋刀鱼属,体型修长,吻端尖细,如同一把快刀。秋刀鱼属于中上层小型鱼类,成群结队,遨游于太平洋北部的温带水域。它们生命短促,只活两三岁,所以生长迅速,一岁就达到性成熟,几乎终年产卵,二龄鱼体长约20厘米。上世纪30年代,日本渔民发明了舷提网(棒受网)作业方式,沿用至今。

捕捞秋刀鱼,主要是利用其趋光性。渔船都是晚上作业,先在船的一侧开起集鱼灯,同时在船的另一侧放下网具;鱼群聚集得足够多时,就关闭集鱼灯,打开另一侧的诱导灯,吸引鱼群转移到有网具那一侧;当红色的诱导灯吸引鱼群上浮海面后,迅速起网,用吸鱼泵将鱼吸到船舱;最后是分拣,送进冷冻库。鱼群密集的时候,每晚可下网二三十次。

中国台湾渔船1977年就开始捕捞秋刀鱼,大陆渔船2001年首次试捕。但是,台湾地区与韩国的渔船,主要从事过洋性渔业;大陆渔船主要从事大洋性渔业,在公海作业,难度较大。根据日本方面的统计,2016年秋刀鱼的捕捞量,依次为中国台湾(14.55万吨)、日本(11.4万吨)、中国大陆(6.3万吨)、韩国(1.68万吨)和俄罗斯(1.46万吨)。可想而知,以中国大陆强大的捕捞能力,数年后坐上头把交椅,几无悬念。

在日本,秋刀鱼是平民食材,由于接近产地,他们得以享受这种秋季上市的时令海鲜。与秋刀鱼相处数百年,日式料理总结了不少经验:秋刀鱼加盐烧烤最佳;不要将肚腹清理得太干净,一位名叫平冈治夫的厨师长说:“秋刀鱼很好吃,是因为鱼腹中有苦味。如果没有了苦味,秋刀鱼本来的味道就被破坏了。”吃的时候,在秋刀鱼身上浇柠檬汁,鱼肉更加滑溜、清爽。

秋刀鱼即将开始它的新时代。毫无疑问,中华饮食体系会创造新的烹制技法,鉴赏秋刀鱼之美,建构起中国人的文化想象。反正不会是“闻到秋刀鱼的气味,就感到一阵秋意”的日式想象。我们的碗碟盛放着冰冻秋刀鱼。

文昌鱼

厦门文昌鱼(Branchiostoma belcheri)

虽然世界各地都发现了文昌鱼,但数量稀少。谁也没想到,厦门刘五店居然存在一个文昌鱼渔场,产量以吨计算。图为[英]汉密尔顿·罗伯特《盲鳗与文昌鱼》,1866年

明清时期,从泉州到厦门的旅客,一般在翔安区的刘五店村换船,过渡到厦门岛上的五通村。刘五店斜对面有个名叫鳄鱼屿的无人岛。鳄鱼屿附近,早年海底是一片浅沙滩,沙粒间生长着一种半透明的小鱼,两头尖细,当地人称“扁担鱼”,通称文昌鱼。文昌鱼有点像银鱼,体长从2厘米到5厘米不等,差不多1万条才凑成一公斤。从前,刘五店人摇着小船,用铁铲从海底捞起一堆沙,倒在漂浮于水面的木板上,再舀海水冲走沙子,留下细细小小的文昌鱼。

厦大生物系金德祥、郭仁强1953年发表的论文《厦门的文昌鱼》说:刘五店有418人依靠捕捉文昌鱼过活,4小时能捕捞10斤左右,年产量约35吨,在本地销售,干制品则销往给印尼、新加坡的华侨。

刘五店的渔民世世代代捕捉文昌鱼,煮酱油水或炒蛋下饭,一点不觉得稀奇。实际上,在厦门的传统名贵鱼类里,虾米般的文昌鱼根本排不上号。厦门大学成立后,重金聘请了一批国外学者任教,其中就包括生物系的美籍动物学家S.F.赖特教授。赖特惊奇地发现,文昌鱼在厦门烂贱如泥,1923年,他在美国的《科学》杂志予以介绍。

文昌鱼属于脊索动物,在学术界大名鼎鼎。1874年,德国著名生物学家恩斯特·海克尔在《人类进化》一书中提出,文昌鱼是最接近脊椎动物的无脊椎动物,是脊椎动物的祖先;因为缺乏骨骼,已灭绝的无脊椎动物都没有留下化石,所以“活化石”文昌鱼非常珍贵,他力劝读者“怀着特别敬重之情”看待文昌鱼。但德国动物学家安东·多恩表示反对,认为文昌鱼是脊椎动物的退化(失去了脊椎)演变而来。两人发生了激烈论战,甚至涉及人身攻击。多恩把海克尔心爱的文昌鱼诋毁一通,斥之为“生活于沙中的、退化的、令人诅咒的、可怜的家伙,在那里扮演着篡夺来的祖先这一王位角色”。顺便说一下,根据当代分子生物学的研究,海克尔的推测更接近真理。

在厦门文昌鱼被发现之前,中国的学术机构向美国购买文昌鱼标本,每条需要美金两角。尽管亚洲、澳洲、美洲和非洲都发现了文昌鱼,但数量稀少,非常昂贵。谁也没想到,在厦门刘五店23平方公里的海域里,居然形成了文昌鱼渔场,产量以吨计算。这也是全世界唯一一个文昌鱼渔场。

莱特教授的报道,让文昌鱼的国际价格应声而落,世界各地的学术单位纷纷转向厦门购买标本。我在1955年的《生物学通报》上看到一条《厦门新华书店可代售文昌鱼》的广告,价格相当低廉:“(1)有生殖腺的一百条装解剖用每瓶贰元;(2)切片用的二条装制片用每瓶捌角;(3)全体制片的一打(十二片)一般研究用每盒拾元;(4)普通标本十五条装一般保存标本每盒陆角。需要者可按上列价格向福建厦门新华书店函购(须另附寄费)。”

我就住在翔安区,很关心刘五店的文昌鱼渔场。2017年6月,我去欧厝村采访,才知道情况发生了很大变化。欧厝老人协会会长王亚其告诉我:“历史上捕捞文昌鱼的,主要是刘五店和欧厝。海堤建成后,刘五店那边的海底都是泥,没了沙子,文昌鱼很少,1965年就没有文昌鱼了,1970年以后,里面的海湾统统没了。现在只有我们欧厝,还有厦门的黄厝前面,还有文昌鱼。还在捕文昌鱼的,只剩下我们村的人了。”

刘五店和欧厝,都坐落在翔安半岛上,但刘五店和鳄鱼屿位于同安湾内,欧厝面对金门,属于大嶝海域。黄厝在厦门岛东南,面对小金门。也就是说,同安湾内传统的刘五店文昌鱼渔场,已经转移到厦门、翔安与金门之间的东部海域。

“文昌鱼一个月只有五六天可以挖,要大潮。以前一天可以挖十几斤,现在鱼少了,有时一天只挖到一二两,好的时候两三斤。”48岁的渔民王锐放说。文昌鱼已经变得非常昂贵,干制品每斤四五千元,顾客主要是东南亚的华侨。

据学者研究,文昌鱼一生中有3次生殖,通常第4年死去。对文昌鱼的最大威胁并非捕捞,而是生境的改变。1956年建成的厦门海堤,切断环岛海流,刘五店海域软泥淤积,导致文昌鱼渔场消失。此外,填海造地、围网养鱼、牡蛎养殖、采沙作业,都会对文昌鱼的生境造成破坏。

作为一种古老生物,文昌鱼比目前所有的鱼类起源更早,逃过无数次生物大灭绝,散布于世界各地,包括我国的青岛、烟台、海南岛、东山岛等海域。它们在厦门遇到的只是一个小劫难。好消息是,厦门市水产研究所2008年宣布,文昌鱼的全人工繁育批量生产技术已经成熟,可望以增养殖的方式恢复文昌鱼渔业。但是我想,文昌鱼没什么好吃的,味道应该和银鱼差不多;卢嘉锡先生曾经研究过文昌鱼的营养,认为与一般鱼类相当。

海 参

英国人在澳大利亚建立殖民地后不久,航海家马修·弗林德斯开始环澳探索。1803年,他在澳大利亚北海岸遇到了6艘来自望加锡的海参捕捞船。船队的头人说,20多年前他就来这里捕捞海参了,这次总共来了60艘小船,散布在海岸各地。这证明大洋洲并不孤独,早在欧洲人到来之前,印度尼西亚群岛上的渔民就与澳大利亚的土著雍古人有了交往。雍古人与海参捕捞者(包括望加锡人、武吉斯人、海人和印尼东部众多海岛民族)一起劳作,换取衣物、大米、斧子、刀具、烟草、酒等物品,并逐渐学会了吃海参、挖凿独木舟和使用铁器。

据澳大利亚学者麦克奈特的研究,从1750年开始,望加锡每年12月至少有1000多人,驾驶着近百只小船,乘西北季风航行1600公里,来到澳大利亚北海岸的金伯利、阿纳姆地采捕海参,年产量超过5000担,次年4月随东南季风返回。有些学者主张,来自望加锡的海参船始于1700年甚至1650年。由于澳大利亚联邦政府禁止,这一古老的洲际渔业活动于1907年终结。

望加锡船队为什么不辞劳苦,远赴澳洲采捕海参?实际上,从菲律宾南部的苏禄,到印尼东部的望加锡和帝汶,再到澳大利亚北海岸,这片辽阔海域成千上万个岛屿都出产海参,但当地人认为海参有毒,并不食用。今天我们终于知道,这些海参运到望加锡后,就被中国福建的商人收购,然后继续北上,经过苏禄、马尼拉,运往厦门。

海参(Holothuroidea)

或许中国商人没想到,他们对海参的狂热需求,无意中在海外创建起一条长达5000多公里的“海参之路”,连接马来群岛各口岸,抵达南半球的大洋洲。有人相信,中国商人参与了海参捕捞,并踏上了澳洲的土地。

现代中国的四大顶级海产——“燕鲍翅参”,除了鲍鱼,其他都出现很迟。明代李时珍的《本草纲目》没有谈到海参。漳州月港是明朝与东南亚地区贸易的主要口岸,张燮《东西洋考》详列月港进口的货物116种,其中没有海参。像是猎奇,明末谢肇淛的《五杂俎》总算谈到了这种稀奇海产:“海参,辽东海滨有之。一名海男子,其状如男子势然,淡菜之对也。其性温补,足敌人参,故名曰海参。”海参形如男性生殖器,俗名海男子,正好与形如女性生殖器的淡菜——俗称东海夫人——成对。以形补形,所以海参有温补壮阳的功能。

如此重要而独特的一种海产,明末才被中国人初识,真是不可思议。有人考据说,海参就是三国时期吴人沈莹《临海水土异物志》中提到的土肉,又有人说是宋《宝庆四明志》提到的沙噀;但这两种海产只限于浙江一角,从来没有风靡全国。清人才是海参的狂热拥趸,把此前籍籍无名的海参推举到“海八珍”之首。

海参为棘皮动物门海参纲,中国南北均产,但公认辽东半岛所产刺参为上品,南方的海参光滑无刺,俗称光参,属于中低端产品。明末杜文夑的《药鉴》品评说:“海参,出盛京奉天等处者第一,色黑、肉糯、多刺,名辽参、刺参;出广海者名广参,色黄;出福建者皮白、肉粳、糙浓、无刺,名肥皂参;光参出浙江宁波者,大而软,无刺,名瓜皮参,品更劣矣。”这里说的福建肥皂参,可能来自日本。后来黄遵宪《日本国志》谈到长崎的海参:“一种无肉刺,色带白,名为肥皂参。”

福建本地的海参品质较差,很少人食用。《闽小记》称闽中海参“味亦淡劣”。《澎湖纪略》云:“澎地虽产,而肉薄味苦,不中食,并无采用之者。”《海错百一录》云:“海参,闽所产者不及外洋。”所以福建人把目光投向了海外。同安人陈伦炯《海国闻见录》(1730年)最早介绍了菲律宾群岛的多处海参产地,并说“中国俱有洋艘往通”。龙溪人王大海入赘三宝垄甲必丹家,留居当地近十年,所著《海岛逸志》(1791年)详细描述了望加锡一带的海参产地,写道:“海参,海底虫也,形如长枕,长尺余,柔软如絮。煮盐水晒干,使干只二三寸。水愈深,则海参愈多而愈美。名状至多,以刺参、乌绉为最。”

南洋群岛很多海域都出产海参,当地居民认为有毒,并不食用。图为[英]查尔斯·弗雷德里克霍尔德《海参》,1892年

南洋海参品种繁多,个大厚实,但柔韧滑润,多为价值较低的光参,不为国人所重。清代厦门港为出洋正口,1724年闽海关刊布的应税货物中,首次出现了“海参”一项,每百斤征银3钱。厦门的海参,主要来自苏禄和望加锡。有学者统计,18世纪末,每年从望加锡运往厦门的海参就达六七千担。但它们来到中国,如泥牛入海,消失得无影无踪,很可能都被误为闽产了。

尽管如此,福建海参没有翻身。清《药性考》称:“海参辽产者佳,吴、浙、闽、粤者肥大无味。”民国初年徐珂编撰的《清稗类钞》品评各地海参,几乎照抄三百年前的《药鉴》。其实海参并不重要。重要的是这三百年间,闽商搜遍东南亚上万个海岛,建立起一个联结无数南洋民族的洲际贸易网络。

海 胆

我与海胆有过一段锥心刺骨的亲密接触。十几年前,在泰国普吉皮皮岛潜水,我脱下脚蹼,想赤脚感受一下印度洋的珊瑚礁。没走多远,脚下一阵剧痛,原来踩到了海胆,十几枚黑刺断在左脚拇指里。我赶紧游回船上,导游和船员示意我不要拔刺,拿来一个橙子切成两半,挤出橙汁往伤口滴,再让我用那半片橙子敷住伤口。接下来,我一瘸一拐,带着印度洋的十几枚海胆刺前往马来西亚、新加坡旅游。伤口发炎了,深更半夜都被痛醒。一个星期后回到厦门,我自己动手,拔出了一根一厘米长的黑刺。咦,其他刺跑哪里去了?

皮皮岛的海水非常清澈,鲜艳的热带鱼成群往来,珊瑚礁上的海胆仿佛刺猬,张开松针般的长刺,中心闪耀一点绿光,像是诡异的眼睛。虽然深受其害,我还是承认,海胆是造型优美的生物,宛如一个个沉没大海的太阳模型。前几年在广西涠洲岛,看到海鲜市场卖海胆,5元钱一个,我报复性地吃了好几个,壳大肉少,华而不实。我与海胆的恩怨,就这样有了一个了结。

海胆属于棘皮动物门海胆纲,全世界有850多种,中国有100多种,绝大多数不能食用。中国有食用价值的海胆不到10种,各地俗称海肚脐、刺海螺、刺球、海针、刺锅子等等。对于海胆壳里那点零星的肉屑,古人兴趣缺缺,谈论得不多。海胆最早称石榼。宋梁克家《三山志》记载说:“石榼,形圆色紫,有刺,人触之,则刺动摇。”明黄仲昭《八闽通志》说:“海胆,壳圆如盂,外结密刺,内有膏黄色,土人以为酱。旧志又有石榼……疑即海胆而异其名也。”海洋里的球状怪物,浑身长刺,碰一下就干戈乱舞,除了海胆还有谁?所以晚清郭柏苍《海错百一录》调查的结果,如出一辙:“《闽书》所云石榼,询之土人,疑即海胆而异其名也。”

海胆(Echinoidea)

海胆全身都是刺针,往往还带毒,刺丛掩护着众多纤细的管足,在海底缓慢爬行。它的所有重要器官,都隐藏在坚硬的石灰质壳内,像一辆球形装甲车,唯留两个小门,肛门在上,口腔在下。它以海藻类为食,口腔里的咀嚼器官形如提灯,称“亚里士多德提灯”,据说是古希腊哲学家亚里士多德发现的。海胆没有眼睛,但害怕光线,喜欢躲在岩穴里,昼伏夜出。生物学家说,海胆起源于5.4亿年前,是地球上最成功的物种之一,逃过了无数次生物大灭绝,其生存秘诀,或许就是永不卸甲、深居简出、枕戈待旦吧。很多人会觉得,战战兢兢的海胆,实在辜负了豪迈的名字。

敲破海胆的圆壳,除去内脏,还剩四五瓣小小的黄色膏片,民间称之为海胆籽、海胆黄或海胆膏,其实是海胆的生殖腺。夏日前后,进入繁殖季的海胆膏最丰满,生吃,或蒸、炒、煎熟都不错,略带点苦味,但最流行的吃法还是腌酱。明屠本畯《闽中海错疏》说:“海胆,四明(宁波)谓之海绩筐。海滨人取壳,磨粉合米酱中。其膏入盐按酒,亦名曰酱。”《香山县乡土志》曰:“海胆出连湾、浪白诸海,大小不一,如碗、如杯、如梅杏,状类南瓜……肉色如鸡卵黄,有四瓣。鲜者甘美,盐渍亦可食。海人投水底取之。”

海胆壳可以加工为器皿,盛满亿万年的海洋气息。方以智《物理小识》云:“其曰海胆者,外状痱磊,巨细不一,大及鸡卵,亦可镶为杯瓶之属。”《台湾府志》说:“海胆,壳圆,乌而多刺,似荔壳,可作杯。”《广东新语》称海胆杯为“共命杯”,解释说:“海胆生岛屿石上,壳圆有粟珠,粟珠上有长刺,累累相连。以漆灰厚衬之为杯,一名共命杯,以其取一带十也。”我对此颇为怀疑。实际上,海胆独自觅食,不像贝类黏连成群,同生共死。对于涂上朱漆的海胆杯、海胆香炉等等,《广东通志》的评论是“脆不经用”。但是,实用之物,就没有机会成为高级摆件了。

在琉球古国(今冲绳),海胆的地位比较高,常上桌招待贵宾。清嘉庆五年(1800年),四川人李鼎元作为副使出使琉球,第一次吃到海胆酱,十分惊奇。《使琉球记》写道:“席间,食品有海胆,色如伏后卵黄,味如虾、 ,乃取其肉而醢之者。”他很想知道,这东西生前长什么模样。不久,琉球人又送来一个生海胆,他仔细观察:“形浑沌,通体刺如蝟(猬),无头尾面目,蠕蠕能运……球人以形似,名曰海胆。剥皮取肉,捣成泥,盛以小瓶供馔,前已尝之矣。”他的意见是,如果海胆改名“海猬”,更为恰当。

美食专栏作家殳俏说:“海胆在全世界最可怕的敌人来自日本,他们用你意想不到的种种方法折腾海胆,把它们变得好吃无比。”我对日本菜的好坏没有兴趣,更关心日本人的胃口容量,找到了一个较早的数据。据联合国FAO统计:2003年世界海胆产量共7.25万吨,其中6成来自智利,而日本则吃掉了4成以上。我国于1989年从日本引进虾夷马粪海胆,逐渐形成北方(虾夷马粪海胆、光棘球海胆)和南方(紫海胆)两种养殖模式。我国海胆产量不高,但是有余,还能支援日本。

龙 虱

粤地水蟑螂(龙虱),闽人海蚯蚓(土笋),是如今最有名的两种“黑暗海鲜”,全国侧目。我好不容易才接受土笋冻,但是龙虱,至今没有勇气入口。近日梳理一下龙虱的食用史,没想到全是福建的资料。屈大均《广东新语》居然失载龙虱,今人的《顺德原生美食》等书,只有些现代评论。我恍然大悟,原来明清两代,龙虱一直是福建特产,近百年来才变成广东美食。

龙虱是鞘翅目龙虱科水生甲虫的总称,俗名水龟、水蟑螂、水鳖虫、射尿龟等,到处都有,模样仿佛蟑螂或蜣螂(屎壳郎),让人恶心。谁最早将这些丑陋的虫子放进嘴里、并啧啧赞美?我找到的四条明代食用龙虱记录,全发生在闽地。

成书于1596年的《闽中海错疏》最早记录了龙虱。作者屠本畯是浙江宁波人,万历年间任福建盐运司同知。该书说:“龙虱:似蜣蜋而小,黑色,两翅,六足。秋月暴风起,从海上飞来,落水田或池塘。海滨人捞取,油盐制藏,珍之。”作者还加了一个按语:“龙虱类水虫,但龙虱来自海外,水虫出自水中,故以为异。闽人言是龙身上虱,或然耳。外省人皆畏食。”在屠本畯看来,龙虱是福建的特色海产。

明万历年间,浙江嘉兴人陈懋仁也在泉州府任职,其《泉南杂志》(1604年)记载:“龙虱,如牛粪上虫,似黑而薄,劈壳食之,小有风味。”稍后刊印的万历《福州府志》(1613年)物产部分,增添了“龙虱”条目,内容显然抄自《闽中海错疏》。1616年,祖籍福建长乐的学者谢肇淛刊刻《五杂俎》,其中提到:“闽有龙虱者,飞水田中,与灶虫分毫无别;又有泥笋者,全类蚯蚓;扩而充之,天下殆无不可食之物。”可见在明末,龙虱和泥笋(土笋),是福建最骇人听闻的两大奇怪物产。

明末清初有两位大学者记载了龙虱。周亮工《闽小纪》云:“龙虱,相传出漳州海口,每八月十三日至十五日,三日飞堕,余日绝无。食之除面上黝䵟赤气。妇人貌美,能媚男子。”方以智《物理小识》说,他少年时曾在闽东见过,后来又在广东南海县署吃到龙虱,据说来自濠镜(澳门),“熏干油润,去甲翅啖,似火鱼之变味”。据我所知,这是珠三角地区食用龙虱的最早记录。百年之后,赵学敏《本草纲目拾遗》引用二者的记载,龙虱入药,广为人知。

龙虱(Dytiscidae)

闽人功成身退。粤人生猛,让他们去弘扬龙虱文化吧。图片出自[清]聂璜《海错图》

清初许旭的《闽中纪略》也谈到龙虱,说这东西臭不可闻,但闽人却能吃出香味,视若珍宝:“龙虱,宛似蜣蜋,食之无肉,嗅之咸臭不可当,投之酒中,亦无味。据闽人云:嚼咽后,口中作金墨香。每严席供小碟一二十,必以此品居上;碟内铺以洁白砂糖,面上仅缀几虱而已。此品出海边,土人以为龙甲中出。”他浪漫地想象,龙虱在龙甲上穴居,“每一行雨,奋鳞振甲,虫始堕沙上”。风雨如晦,龙虱自天而降。

福建多种清代方志记载了龙虱。《漳浦县志》云:“水龟,一名龙虱,海滨阴雨则群飞,漫天而下。”《晋江县志》云:“龙虱,有翼,色黑,能于水面走,产晋江龙湖。遇阴雨时,千万投江中,不知其来处。”闽南移民过台湾,也带去了吃龙虱的爱好。《凤山县志》:“俗呼龙虱,腌食之,佳。”《重修台湾府志》:“水龟,一名龙虱,腌食甚佳。”台湾海峡两岸,是我国古代龙虱的消费中心。

整个清代,龙虱都是无可争议的一道闽菜。明末清初的小说《醒世姻缘传》以山东济南府为背景,第五十回描写孙兰姬勾引狄希陈,在家中备下一桌丰盛的酒菜,“将出高邮鸭蛋、金华火腿、湖广糟鱼、宁波淡菜、天津螃蟹、福建龙虱、杭州醉虾、陕西琐琐葡萄、青州蜜饯棠球、天目山笋鲞、登州淡虾米……”足见福建龙虱已经传播到北方。浙江富阳人周凯任兴泉永道台,在厦门住了几年,作《龙虱》诗自序云:“龙虱,状如蜣螂而小,海风起则飞至。闽人以为果品,去翅足食之,味如虾米。”每年秋天,福州都有人炒熟“水家蜡”(水蟑螂)在街头售卖。福州学者郭柏苍《海错百一录》说,“龙虱腌干有羶味,去其赤足,食者嗜之,不食者哇之”。作为一种极端食材,龙虱造成了严重的饮食对立。

有些省外食客,来到东南海滨,也接受了龙虱。在台湾任职数年,安徽人孙元衡颇欣赏龙虱的香味,有诗赞曰:“白嫩蛎房调最滑,绿肥龙虱细生香。”著名诗人朱彝尊作《聒龙谣》词,描述自己吃龙虱的经验,下阙云:“鲛人市,蜑人船,过十里五里,酒人腾笑。刀砧唤住,擘珠娘纤爪。算加恩薄子须添,辨异味食经重草。讶刘郎学豢龙时,不曾扪到。”到了清末民初,广东人吃龙虱也渐渐有了名气。《清稗类钞》记载说:“闽人之食龙虱也,取其雌者食之。雄者不堪食,食之无肉。嗅之,咸臭不可当……粤人亦嗜之。”

以后,闽地吃龙虱的风气戛然而止。福州文史专家郑丽生回忆说:“余少时家居,常见龙虱从泉州贩运而至,抹以芝麻油,光泽如漆,而恶其形象,始终不敢一试。抗战军兴,交通阻梗,此贱值之物,梯航不至。今榕城已绝迹四五十年矣。”最早发现龙虱之美,并推向全国的闽南人,功成身退,早已金盆洗手。广东人生猛,让他们去弘扬龙虱文化吧。

鲎

公元819年,唐代作家韩愈被贬到潮州任刺史,刚下车,就被一桌南方海鲜吓得心惊肉跳。他在《初南食贻元十八协律》中描述说:“鲎实如惠文,骨眼相负行。蚝相黏为山,百十各自生……其余数十种,莫不可叹惊。”诗中提到了蚝(牡蛎)、蒲鱼( 鱼)、虾蟆、章举(章鱼)、马甲柱(江珧柱),都是寻常海产,唯有鲎比较特别。记得十几年前,我在厦门请几位老家的朋友品尝海鲜,餐馆老板极力推荐“海怪”,我也想开开眼界,端出来才知道是鲎,颇为后悔,因为鲎已经列入福建省二级保护动物。鲎味有点特别,但我的朋友没有大惊小怪,食不下咽。

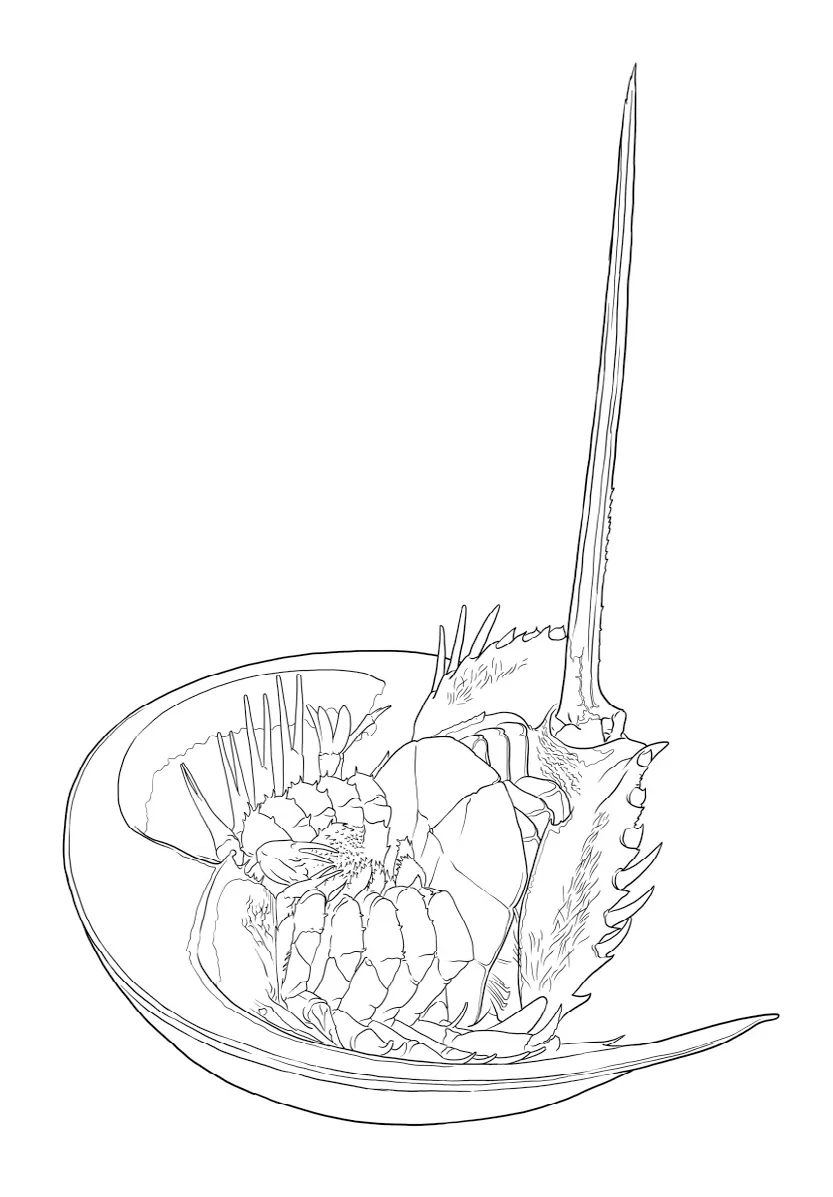

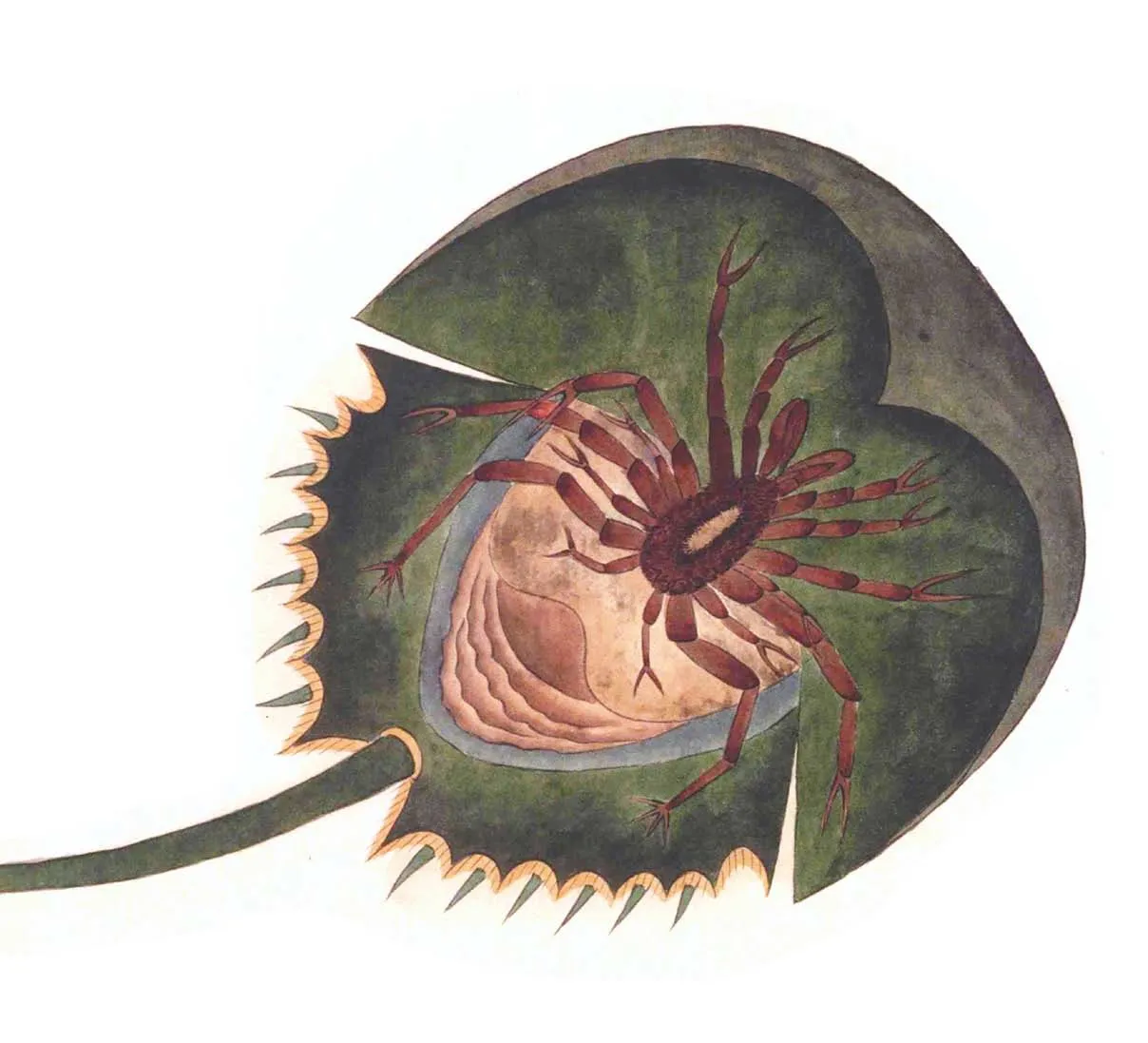

生物学家说,鲎属于节肢动物门、肢口纲、剑尾目、鲎科 ,世界上仅存 4 种,其中两种(中国鲎和圆尾鲎)生活于中国长江口以南的海域。鲎的祖先可以上溯到4.85亿年前的奥陶纪,与盛极一时、如今空存化石的三叶虫同时——当时恐龙尚未崛起、海洋里甚至没有原始鱼类,所以被誉为“活化石”。在我们这些新生代看来,地球上的早期生命,逃过无数次大灭绝的古生代孑遗,例如蝎子、大蜥蜴、腔棘鱼和鲎,的确造型古拙奇特。

中国鲎(Tachypleus tridentatus)

中国人很早就注意到了鲎。晋郭璞《山海经注》云:“鲎,形如惠文冠,青黑色。十二足,长五六寸,似蟹足,悉在腹下。”惠文冠是古代的一种武士帽。也有人说鲎“状如便面”,即团扇。还有人说鲎如马蹄,谓之“马蹄蟹”,但鲎与蟹无关,倒是与蝎子、蜘蛛更为亲近。我觉得,身披背甲的鲎,可分为宽而圆的头胸部、紧窄的腹部和长尾剑三部分,更像一把倒扣的水瓢。鲎壳真的可以加工为水瓢,至少在福建沿海如此。明《闽部疏》称:“濒海诸郡,以鲎皮代杓,岁省铜千余斤。”清《厦门志》列出的关税货物,就有“鲎壳”与“鲎杓”两项。妻子告诉我,从前厦门人家里都有鲎杓,她小时候就用过,很轻便,厦门话“鲎壳”指的就是水瓢。

晋郭义恭的《广志》已经失传,残存的段落谈到鲎,观察相当准确:“鲎鱼……眼在背上,口在腹下。其血碧色。皮壳甚坚,然性畏蚊,蚊小螫之辄毙。雌常负雄而行,虽波涛终不解,失雄则不能独活,故号鲎媚。在海中群行,辄相积于背,高尺余,如帆乘风而游……出交阯南海中。”我觉得这一小段话,已经建构起中华古代鲎学知识体系的基本框架,包括了鲎血碧蓝、口眼分离、雄雌相依、御风而行等内容。

鲎的最大特点是成双结对,雌大雄小,雌鲎常背负雄鲎爬行于沙滩上。《雨航杂志》说:“故海上称妇女健壮操家者,号为鲎。”按《海录碎事》的说法,鲎的背壳上有块骨板,可以竖立如帆:“每遇风至即举,乘风而行,俗呼为鲎帆。旧云观鲎制帆是也。”雌鲎与雄鲎形影不离,生死相依,被人们称为鲎媚。然而也有人注意到,雌鲎比较无情,会扔下雄鲎逃跑,《广阳杂记》谓:“渔人得雌鲎,则其雄守而不去;得雄鲎,则雌者远逝矣。”所以明《郭青螺先生崇论》痛斥说,“世之不妇而弃夫者,应号曰雌鲎”。

鲎壳看上去像一个水瓢。福建人就是这样干的,从前很多人家里都有“鲎杓”。图片选自[清]聂璜《海错图》

杀鲎是难度很高的技术活。清代诗人朱彝尊《鲎诗》称:“南庖惊束手,非止北人嫌。”闽南谚语说:“好好鲎,刣到屎漏。”意为好端端一只鲎,被外行杀得肚破肠流,臭不可闻。温州人吃鲎子(卵)酱,但不吃鲎。《浪迹三谈》说:“鲎,瓯人多不敢食,嫌其形似,烹法亦难,厨子多为之束手。”实际上,鲎肉味腥而涩,有些人还会过敏或中毒,鲎子酱才是公认的美食。《吴录》云:“(鲎)腹中有子,如麻子,取以作酱,尤美。”明《闽中海错疏》:“雌多子……东浙、闽、广人重之,以为鲊,谓之鲎子酱。”

鲎最让人惊奇的地方,是血色蔚蓝,煮熟后变白色。宋陈师道《后山谈丛》困惑地说:“生血皆赤,怒心之所出也……而鲎血碧,虾蛤无血,其故何也?”屈大均《广东新语》强作解人:“凡诸血皆赤,惟鲎碧色。碧生于咸,赤生于淡。海之水咸,故色碧。鲎之血与海水同,得咸之气多故也。”这理由不通,因为多数咸水鱼也是红血。科学的解释是:脊椎动物的血液以铁为氧气载体,故红色;鲎血以铜为氧气的载体,故蓝色。利用独特的鲎血,1968年,科学家研制出一种医用检验的“鲎试剂”。鲎变成了一种国家战略生物资源。

据王彝豪先生调查,中国鲎的北界在岱山县东南,“嵊泗列岛以及长江口以北未见有鲎的分布”。难怪江苏太仓人不识鲎。《金门志》说,金门人陈如松宦太仓时,“邑有怪物食禾,布满阡陌”,陈如松认得是鲎,“教以析解食烹之法”。太仓人吃掉了一场鲎灾。

厦金海域是中国鲎的重要产卵场。李禧《紫燕金鱼室笔记》记载,泉厦旧俗,端午节购小鲎放行床笫间,谓可避虱。但因为滥捕滥杀、鲎试剂生产和填海造陆等原因,近年来鲎资源濒临枯竭。我感到十分遗憾。你想想,在沙滩上漫步,随时可能遇到一种历经数亿年沧桑、鲜血像大海一样蔚蓝的物种……这世界多么奇幻!