县域乡村地区历史空间意境设计方法研究

——以安徽省固镇县“两带”为例

2022-08-17惠将城

冯 艳,惠将城

引言

伴随着经济的快速增长,我国居民精神消费需求日益迫切,尤其对“文化自信”与“生态化”发展有了新的要求,如何利用国土空间规划的政策优势,实现软实力提升,是当前国家面临的问题之一。目前我国的国土空间规划注重“能用、管用、好用”,强调要因地制宜,运用多种设计手段,为探索多元化城乡风貌设计方法提供了机遇。制定具体设计方法时应紧密结合国土空间规划的实施计划,整合自然与文化、历史与现实等多样需求,发挥其作为公共政策的引导调控和价值导向作用。

县域处于国土空间规划体系的终端,是我国基本的行政和经济单元以及统筹城乡经济社会发展的落脚点,是实现乡村振兴和国家治理现代化的重要抓手。其中“乡村地区”是一个地域空间概念,是乡村聚落生产、生活、生态、文化的空间载体,具有分散性和低密度性。

历史空间作为城乡风貌的重要组成部分,集中体现了地域特色乡土风貌与历史文化,不仅包含与遗产共生的可视自然景观,而且包括与人类活动相关联的生产生活方式、传统文化等。因此,目前历史空间在“三区三线”划定中,存在较多与生态空间、农业空间、城镇空间的交织、叠合。对历史空间的塑造事关乡村地区规划的编制与实施以及国土空间高质量保护与开发。

目前,关于县域乡村地区的设计研究已有不同学者进行了探索。王轶楠聚焦于乡村传统民居,通过经济学、社会学、管理学的不同视角,以建筑保护为导向,探索乡村民宿改造与设计策略,推动乡村地区传统民居活态、常态化的保护与利用;王鹏提出以社区营造引导乡村建设,在塑造空间形态的同时发掘和培养村民自身的能力,提升自信心与凝聚力;马金祥、刘杰从乡村景观体验者的需求出发,通过点、线、面的形态塑造乡村旅游景观,构建乡村空间特色;王黎明研究了鲁西南地区的乡村公共空间特征,结合实例探索乡村景观设计原则并进行整体设计。乡村地区空间设计的现有研究大多聚焦于建筑空间、公共社交空间以及旅游景观规划设计等,也有不少学者开始关注乡村的地域文化特色,并提出设计的理论体系,但现有研究较少关注乡村地区历史文化与自然肌理的传承,缺少具有可实施性与普适价值的理论指导。新一轮国土空间规划提出“开展总体城市设计,保护自然与历史文化遗存,塑造具有地域特色的城乡风貌”,强调运用设计对城乡风貌进行精细化管控的重要意义。但如何因地制宜,结合当地文化氛围与乡土空间进行设计并实施仍没有系统的理论与方法指导,因此如今迫切需要合适且可实施的设计手法,落实到具体空间层面,塑造具有地域特色的城乡风貌。

本文以固镇县为例,围绕国土空间规划体系提出关于“提高国土空间的舒适性、艺术性,提升国土空间品质和景观价值”的目标,以意境设计为技术手段,从“美丽国土的空间总纲、生态文明的魅力呈现和地域文化的传承创新”等方面推动城乡风貌的设计研究。探讨融合历史资源与自然资源的设计策略,提炼具有乡村地域特色的历史空间设计方法。

1 意境设计

在考虑将设计运用于乡村历史文化保护与乡土风貌塑造时,需要有新的视角与理念指导,设计方法不能千篇一律,对中国传统意境理论的理解有利于在不同层面开展对历史空间设计方法的探究。在城乡风貌设计中融入传统意境理论有以下几点考虑:(1)意境具有典型的东方文化特点,在历史空间中集中了历史文化最有价值的核心部分,意境研究是历史文化遗产保护的重要组成部分,强调意境保护与再现有利于在整体层面挖掘历史空间的价值。(2)意境是“意”与“境”的辩证统一,将历史空间拓展为历史文化与乡土风貌的不同层次,并且强调二者的交融,使历史空间具备了景外之意,赋予了高于客观景物的内容。(3)意境中的“情景交融”“触景生情”重点体现在历史与风貌资源的体验者——人的身上,强调了人作为空间感知主体的重要性,从情感、人文等方面考虑城乡风貌的塑造。

1.1 意境含义

中国古代的意境理论是中国传统美学的核心范畴,是一种东方抽象审美理论。这一理论在中国的渊源很深,最先出现于文学创作与批评,三国魏晋南北朝时期文学创作中有“意象”说和“境界”说,可以看作是意境理论的原型或者说先声。刘勰的“心物交融”、王昌龄的“三境”、梁启超的“新意境”、王国维的“境界”、冯友兰的“四重境界”以及山水诗境反映了意境理论的丰富多样性。中国传统的意境理论可以分为3种,分别源于文学创作批评、绘画理论与禅宗思想,但对一些复杂问题进行理解时,这3类含义常常相互借鉴甚至合一,导致意境含义的模糊与抽象化,尤其历史空间具有历史层积性与环境复杂性,与3种意境理论都有关联,因此需要更为契合的意境理论体系。

1.2 历史空间意境解读

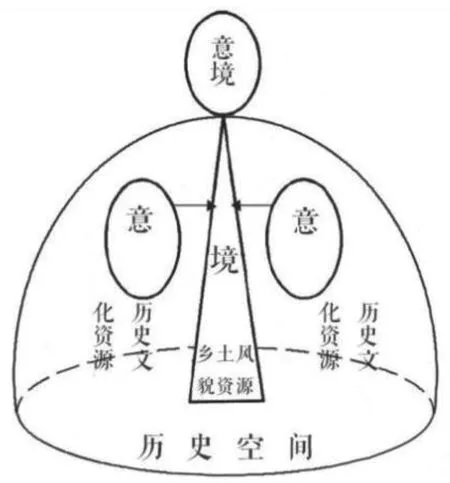

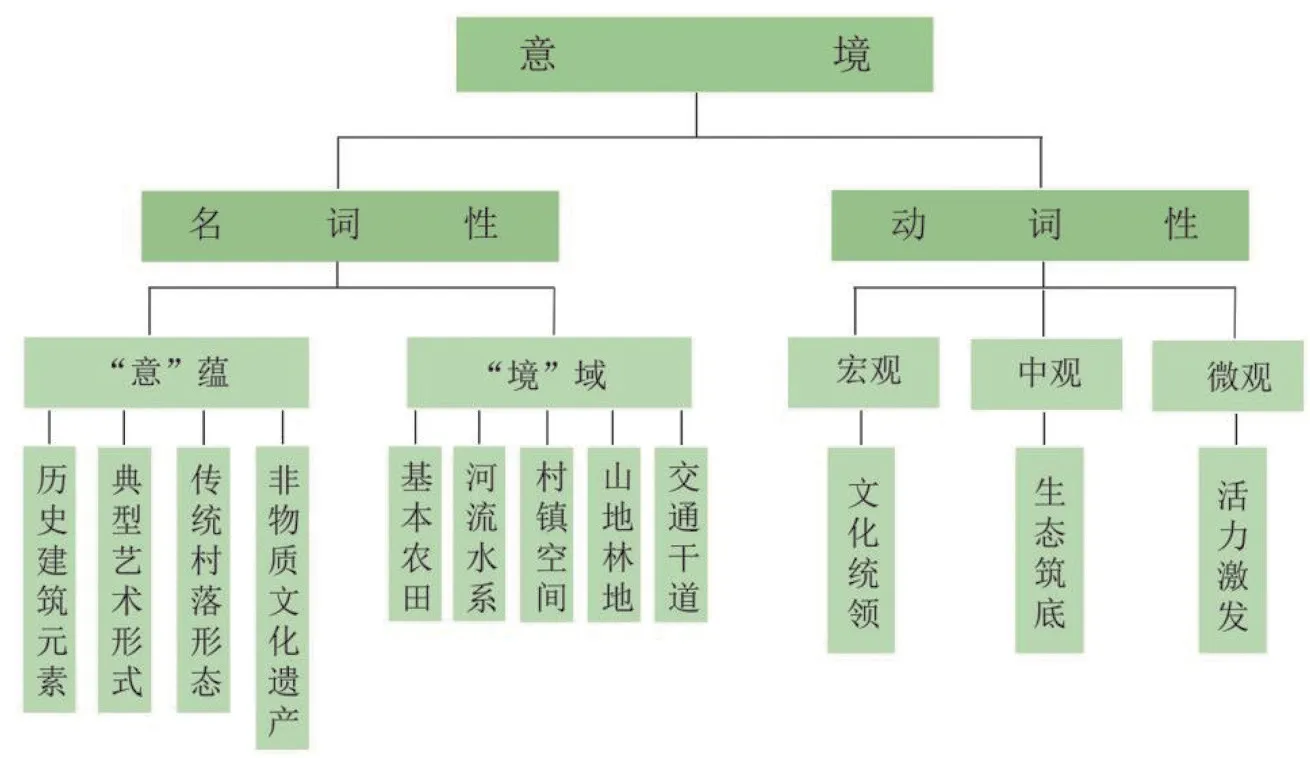

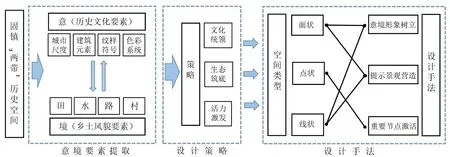

历史空间具有历史文化传承、特色乡土空间等多种属性,在解读其意境内涵时应充分考虑历史空间不同属性的特征。历史空间意境从构成要素看,可以分开理解为具有地域特色的历史文化“意”蕴与乡土风貌“境”域,其中历史文化“意”蕴主要指空间在长期的历史层积中所产生的具有代表性的历史元素与精神文化象征;乡土风貌“境”域则指具有乡土特色的环境空间,包括了丰富的生态要素与人居环境。当抽象的“意”蕴有机地融入具象的“境”域中,便统一为历史空间意境(图1)。因此意境有名词性和动词性两个方面的含义:在名词性方面,“意”与“境”作为辩证又相互统一的关系;在动词性方面,“意”与“境”有机结合则又可以成为一种塑造城乡风貌、提升生活品质的设计方法(图2)。

图1 历史空间意境构成示意

图2 “意境”的名词与动词含义

1.2.1 意境名词性解读

在名词性方面,可从“意”与“境”两个角度理解为历史文化要素与乡土风貌要素。

“意”是集中体现历史文化的虚体,是从研究区域的历史文化资源中提取的便于展现并且有代表性的元素,包括了历史建筑元素、典型艺术形式、传统村落空间形态和非物质文化遗产等。在固镇“两带”地区主要由固镇历史文化中最具代表性的汉代文化要素组成,是景观所需展现的“汉代风骨,皖北意蕴”的整体氛围与精神内核。

“境”是承载特色乡土风貌的实体,是从区域的乡土风貌资源中提取的空间形态,包括了基本农田、河流水系、村镇空间、山地林地、交通干道等。这些要素在空间尺度与形态上又有面状、线状、点状多种形态。在固镇“两带”地区代表了多种生态要素所构成的“层林叠翠,沃野田园”的空间肌理。

1.2.2 意境动词性解读

在动词性方面,意境是将“意”与“境”所包含的多种要素进行耦合,达到塑造县域乡村风貌的设计要求,从宏观、中观、微观的角度制定文化统领、生态筑底、活力激发3种有针对性的设计策略。

(1)文化统领:在尺度较大的面状与线状空间上,树立整体意境形象,将历史文脉作为乡土风貌的精神内核,起到统帅作用。通过控制空间的大范围比例关系,形成不同层级的文化展示体系,因地制宜,根据不同空间形式与风貌资源,烘托整体意境氛围,渲染空间美感。

(2)生态筑底:在中等尺度的面状与线状生态空间上,整合自然资源,构建田、林、水等多元要素组成的生态网络,系统梳理自然生态基底。在保持乡土自然风貌整体格局的同时,在一定范围内塑造相对体量较小的提示性景观,起到点缀提醒作用,增强并丰富环境元素,在保护乡土生态肌理的同时渲染文化氛围。

(3)活力激发:选择不同类型空间的重要节点,将历史文化要素与乡土风貌要素进行设计重组,改善、增补功能设施的同时满足场所内历史文化意境所需,在满足原本缺失功能的同时为空间注入活力。通过物质与精神双重层面激活原场地,增加居民的自我认同感与文化审美层次,并与区域经济发展相配合。

在以上3种设计策略的基础上,进一步探究了意境形象树立、提示景观营造、重要节点激活3种实施性设计手法,形成完整的县域乡村地区意境设计体系与流程(图3)。通过固镇“两带”地区的案例实践,验证与进一步完善乡村地区意境设计理论体系与方法,塑造文化特色鲜明的门户形象,提升县域乡村地区风貌品质,增强地区活力。

图3 意境设计体系与流程

2 实践——固镇县“两带”历史空间意境设计

2.1 研究区域概况

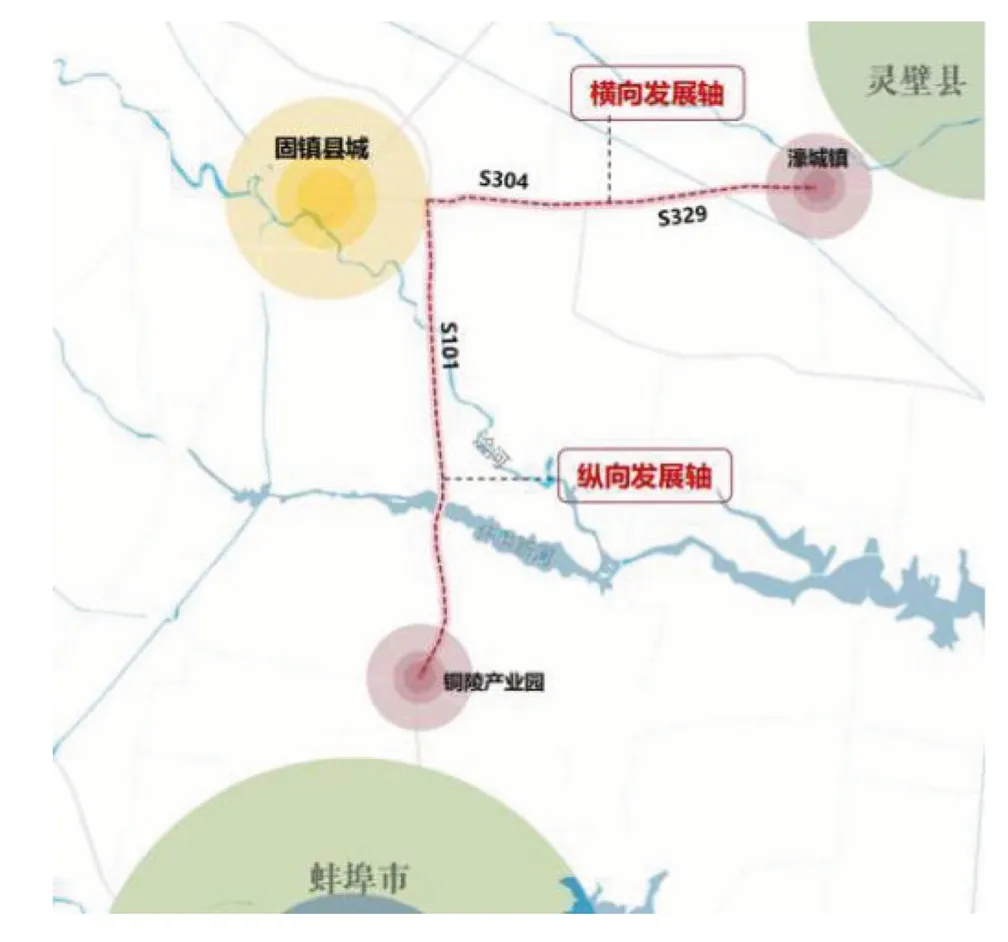

固镇县位于安徽省蚌埠市北部副中心,是京沪铁路沿线新兴的工贸型滨水园林县,由于其独特的地理位置、社会经济发展状况和历史资源,基本上呈现“三极两带多点”发展的态势。其中“两带”即沿S101省道的纵向发展轴和沿S329、S304省道的横向发展轴及其所串联的沿线区域重要景观风貌展示节点,研究范围延伸至周边乡村地区(图4)。

图4 “两带”区位分析

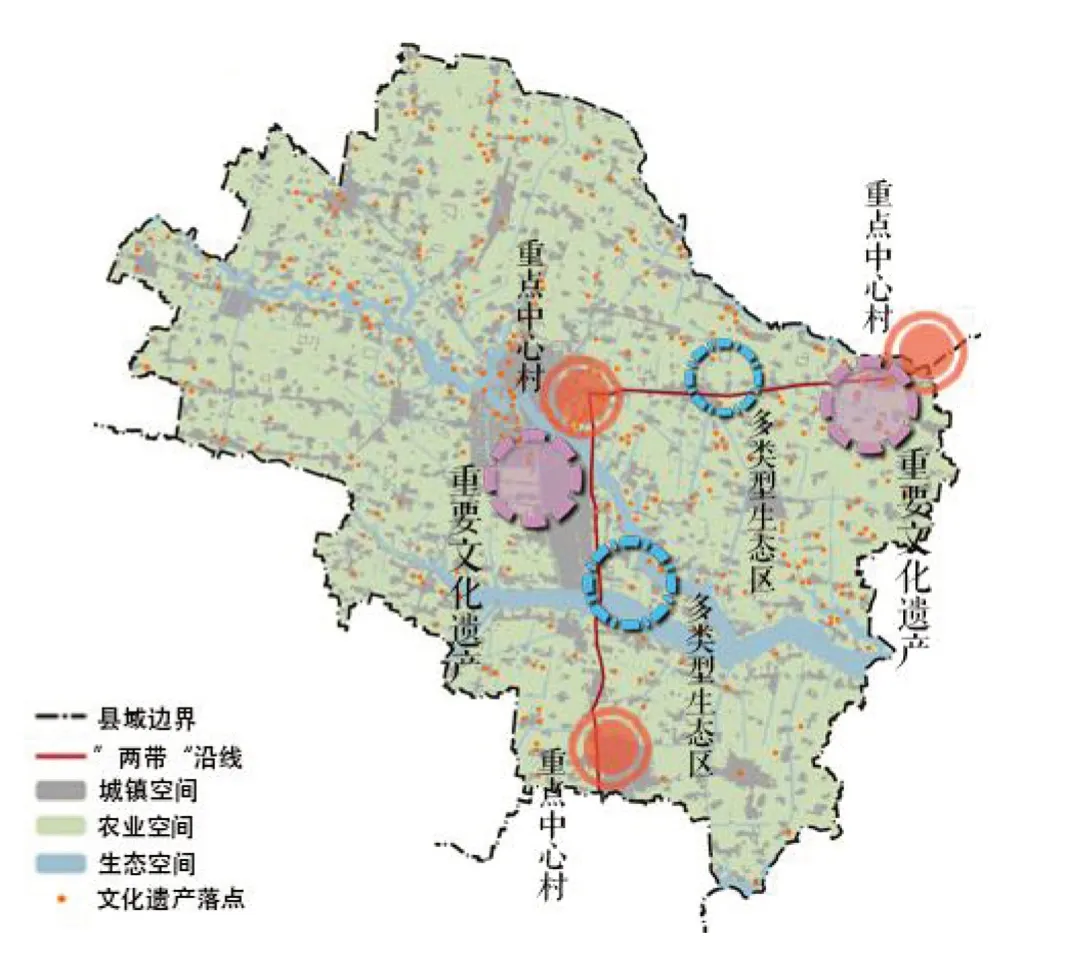

“两带”地区主要沿省道两侧分布,涉及道路景观廊道、河湖湿地保护区、生态保护区、生态化发展区等多种类型的生态网络要素,同时途经多个重点中心村,在乡村振兴与美丽乡村建设工作中起到重要的作用。“两带”连接了固镇县最主要的两个历史文化遗址:国家级文物保护单位——垓下古遗址与省级文物保护单位——谷阳城遗址,由此串联起了固镇独特的汉代历史文化长廊。“两带”地区是固镇县重要的发展走廊,是重要的城市形象门户与交通廊道(图5)。因此,本文选取“两带”地区作为固镇县乡村地区的重要历史空间进行研究,探索历史文化与乡土风貌两者的融合之路。

图5 “两带”乡土风貌资源分析

固镇县“两带”地区有丰富的历史文化资源,展现了浓厚的汉代文化底蕴,同时生态格局要素清晰,有着良好的环境基础和景观条件,村镇空间结构明晰。“两带”独有的资源为探索历史空间设计方法提供了实践基础,但也存在历史文化要素表现隐性、空间特征塑造存在难度等问题,与传统的城乡风貌设计手法难以契合。因此在实践中结合了意境设计理论体系与方法,以探寻解决之道。

2.2 “意”与“境”——历史空间核心要素

2.2.1 “意”——历史文化要素

固镇县是徐州—芜湖一线楚汉文化密集带的重要节点,历史悠久,从秦朝一直到现代。在漫长的历史长河中,以“胜利之城,汉兴之地”著称。秦朝时固镇县所在地归属沛县,是汉朝兴起的地方,楚汉相争的“垓下之战”古战场在现今固镇濠城镇境内,是汉赢得楚汉战争的地方。汉代文化是当地民众共同的历史记忆与文化价值认同所在,是作为固镇历史空间中意象与虚境的代表。固镇历史文化资源丰富,有关汉文化的物质遗存、史记传说、风俗习惯等颇多,本文以可具象化与可操作性为标准,提取了与城乡风貌设计最为相关的城市尺度、建筑元素、纹样符号、色彩体系4点作为历史文化核心要素(表1)。

表1 历史文化核心要素

(1)城市尺度:汉代在城市空间建设方面积累了许多经验,城郭与道路规划严谨,横向尺度相比纵向较大,有庄重、威严的时代特点,并常常体现在高台建筑上,都城中常建有规模较大、雄浑威严的宫殿。

(2)建筑元素:汉代建筑在技术和装饰艺术上取得了辉煌的成就,继承了秦代的高台基、大屋顶、平面铺开、左右对称的特点,设计规模宏大、风格雄浑威严,富有层次感,其中建筑多采用楼、台、观、阙等形式。本文主要选取了汉阙、望楼、阙门、牌坊4种具有代表性,能体现汉代建筑特色的构筑物形态作为汉代建筑文化的重要体现。

(3)纹样符号:汉代纹样符号是汉代美术成就的集中体现,分为象征性符号和图像性符号。其中象征性符号有浓郁的汉朝气息,如护栏、扶手等细节处的雕刻花纹;图像性符号主要是提炼图像转义为花纹图案,如龙凤狮花纹图案。

(4)色彩系统:色彩是展示城市风貌与美感的重要手段,汉代经历水德、土德、火德3个不同正朔,相应崇尚的颜色为黑、黄、红三色,此三色通用于汉代,被普遍接受。同时,汉代在绘画、雕刻、建筑、服饰、日用器具等方面的用色都极为丰富,追求五彩杂陈、热烈绚烂的色彩效果,因此还包括了白、紫、绿、棕、褐、赭、金、银等辅助色。

固镇“两带”空间在“意”上展现了丰富的汉代文化底蕴,但是历史文化要素大多只存在于文献中,并未体现在人们的生活空间中,需要一定物质空间载体来彰显,共同构成固镇独特的历史文化、空间特色与生态价值。

2.2.2 “境”——乡土风貌要素

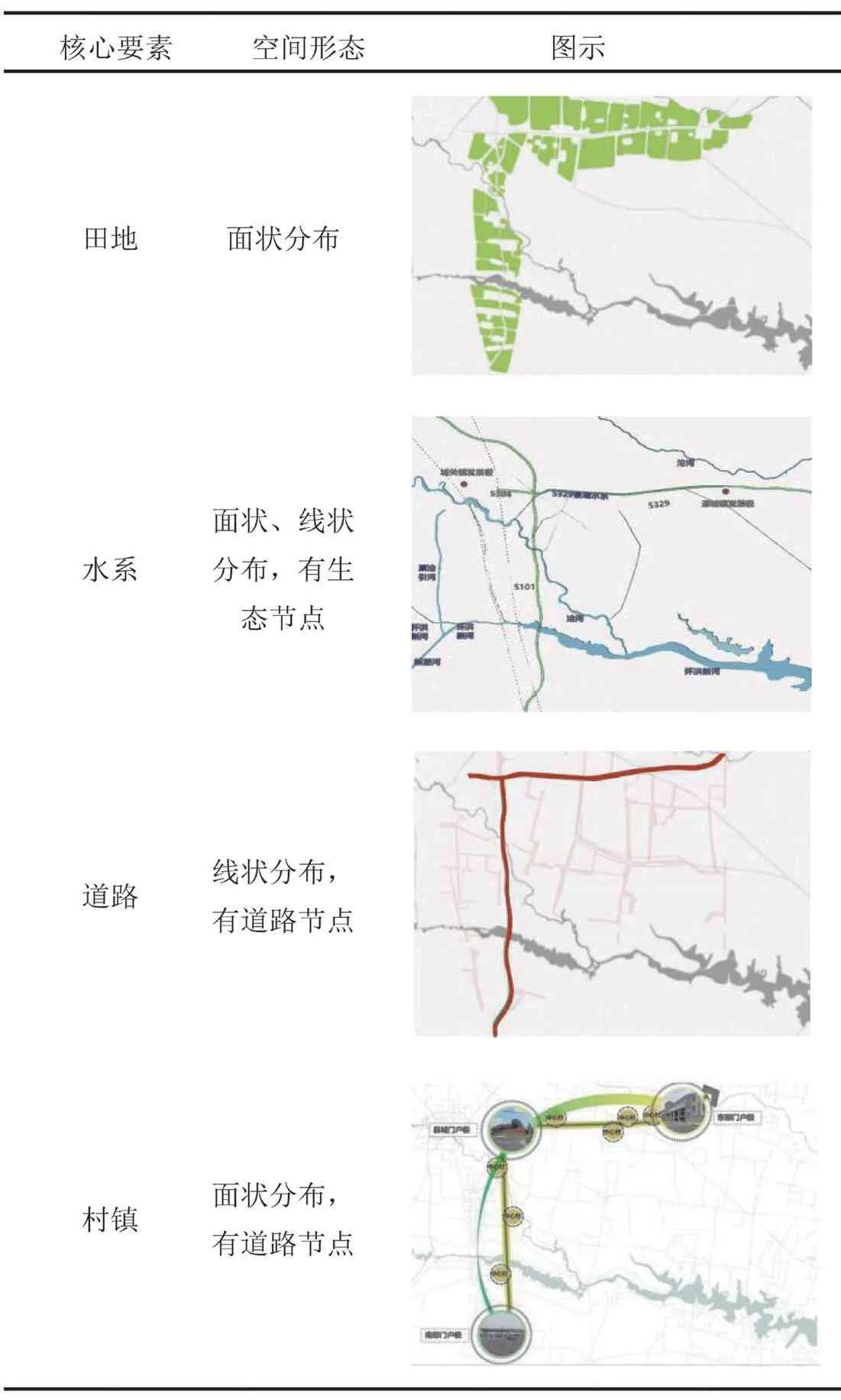

通过对固镇“两带”的乡土环境进行分析和整理,概括出了田、水、路、村4种主要要素(表2)。

表2 乡土风貌核心要素

(1)田地:现状田地是“两带”景观的主体,以面状空间形式向两侧延展分布,空间占比较大,包括耕地和养殖水面。耕地以旱耕为主,主要农作物为小麦、玉米、油菜、棉花、稻谷等。

(2)水系:地段内现状水系自西北流向东南,和“两带”以及两侧的田地和林地都有连接、穿插和交织。其中主要有浍河、怀洪新河、沱河、S304沿线景观水系及老S101沿线景观水系。水系包含了面状的大面积水域以及线状的小水系,同时在分布上存在部分景观与功能节点。

(3)道路:道路空间由省道与街道组成,以线状空间为主,省道空间主要为S101、S304与S329所构成的主要交通轴线以及周边设施。街道基本集中在村镇围绕道路两侧形成的带状空间格局,在道路空间中同时也存在部分重要节点空间,如交通节点、服务点等,这些节点仍存在功能缺失、视觉美感不足等问题。

(4)村镇:村是固镇“两带”人文风貌资源的集中体现地。在“两带”区域的村镇空间由3个重要门户与多个中心村组成,中心村主要沿“两带”重要交通轴两侧分布,其中门户级包括东部门户级、县城门户级与南部门户级。村镇作为复杂的空间形态,除面状分布的建制区以外还包括点状散布的村镇节点,存在建筑老旧、缺少功能性公共设施的问题。

综上,固镇“两带”空间具有良好的环境基础和景观条件,村镇空间结构明晰,开放空间体系清晰。存在生态要素局部破碎、未实现网络化整合、道路安全度低、村镇空间尺度不协调等问题。

2.3 “意境”——要素耦合与设计应用

基于“意境”的动词性方法指导,从文化统领、生态筑底、活力激发的设计策略着手,将意境所包含的不同要素通过设计方法进行耦合,应用于面状、线状、点状3种不同空间形式,营造整体意境形象、渲染乡土历史氛围、打造文化景观节点,并以此总结出意境形象树立、提示景观营造、重要节点激活3种实施方法(图6)。

图6 设计路线及实施方法

2.3.1 意境形象树立

分析汉代历史文化中城市开敞空间与街道空间的尺度比例,在基本维持原有乡土空间特点的前提下,与现在固镇“两带”不同类型空间的尺度比例相结合,通过控制空间比例的方法,在形象与感知上统领整体的意境氛围(表3)。

表3 意境形象树立方法

(1)村镇空间比例尺度:在城镇建制区的比例控制中,融入汉代城市空间比例关系,通过空间对比营造中心村镇整体意境。由固镇的谷阳城遗址于汉代长乐宫、未央宫的记载可见汉代城市空间尺度比例较大。以东部门户级为例,在尺度上参考汉代城市空间布局整齐、尺度较大、空间要素多的特点,将原来的一部分开敞空间进行了比例上的调整,使其在比例尺度上达到汉代城市空间的意境感。

(2)道路比例尺度:结合汉代城市空间特有的整体氛围与比例尺度,同时考虑到道路中行人或驾驶者的心理感受随着道路两侧建筑物、林地等的高度与道路宽度之间关系的变化而变化。根据道路尺度大小的差异,对省道与街道分别进行调整,营造出两种不同的道路空间氛围。

省道尺度较大,周围有建筑、林地、田地、水域等多种空间要素。主要对省道两侧各个要素进行高度上的整合,强化空间的轴线性、连续性、重复性,体现汉代历史空间布局严谨、整齐有序的特点,营造恢弘的街道气氛;街道尺度较小,且空间要素少,主要通过强化空间的曲折性、层次性、丰富性,通过街道边建筑与景观的配合,营造温馨的街道气氛。

2.3.2 提示景观营造

通过对汉代建筑元素的分析,选取具有代表性的构筑物与景观小品进行再设计作为提示性景观,在保护原有生态基底与自然风貌格局的基础上,以单个点缀的方法融入尺度较大的自然空间中,带动整体空间的文化展示,提升空间历史氛围,渲染历史空间意境(表4)。提示性景观主要参考了汉代历史建筑中的构筑物,在保留构筑物原有的汉代建筑形制特征的同时,采用汉代色彩中黑、红、黄3种通用主导色,结合当地实际需求对阙楼、阙门、望楼、牌坊进行二次设计。除构筑物外,提示景观还包括具有汉代文化气质的景观小品,如汉式的灯鼎、地灯、雕塑等。

表4 提示景观营造方法

将提示性景观有机地植入“两带”乡土资源中的田地、水域两类生态空间中时,根据不同的空间形态,有两种方式:

(1)针对面状分布的大面积田地,植入单个的文化性构筑物,通过较大的体量差异,以田地平直广阔的空间为基底凸显文化要素,烘托历史氛围。

(2)在线状分布的滨水空间中,结合地形设置体量较小的文化景观小品,将其以公共设施的形式植入原有较为丰富的环境,在增强文化氛围感的同时突出其休闲、游憩、观景等功能。

2.3.3 重要节点激活

选取“两带”空间中水域、道路中的重要景观与功能节点,将历史文化要素与乡土风貌要素以均等的方式进行组合设计,在色彩上融入汉代通用色与辅助色,结合形式丰富的汉代纹样符号与建筑元素,产生多种组合方式,塑造节点视觉美感、融入历史文化氛围、激发场地活力。根据空间形态与功能需要的不同,将需激活的重要节点分为生态节点、道路节点、村镇节点3类(表5)。

表5 重要节点激活方法

(1)生态节点:以S101与S304的道路交叉口的滨水空间为例,对有功能需求的水闸进行改造,原先水闸现代风格的白色瓷砖外立面设计突兀,与历史风貌不符。通过融入汉代建筑与色彩元素,与水闸功能需求进行组合,提升视觉形象,修复、强化原有功能,同时对周边滨水环境进行整治,使其具备气势恢宏的汉代韵味。

(2)道路节点:以省道边服务站为例,将汉代建筑形制、汉代色彩与节点的建筑结构、铺装等进行组合。在屋顶形制上参考了悬山和四阿屋顶,营造出高低错落的感觉;在建筑组合形态上,采用了非对称的三合院或四合院形式,以灵动的组合形式划分建筑功能;在色彩上以土黄和浅灰为主,红色作为点缀,以驿站的形式重塑道路节点。

(3)村镇节点:将汉代文化的符号纹样、色彩与村镇空间中作为小型节点的街道家具进行组合,加强历史文化空间氛围的营造,同时方便人们健康、舒适、高效地进行公共性户外活动。为满足空间的多种需求,使用夯土与金属材质,结合朱雀瓦当等汉代纹样,在保留历史元素的同时,更具有现代设计感。

意境形象树立、提示景观营造、重要节点激活3种设计方法不仅运用于固镇“两带”地区,而且同样适用于更广泛的乡村空间设计,在固镇实践的基础上,总结了3种设计手法的使用方法、适用空间类型以及空间分析,得到意境设计的普适性方法(表6)。

表6 意境设计普适性方法

3 结语

在新一轮国土空间规划的大背景下,传统的设计理念与手法已无法应对乡村地区全域化发展与文化软实力提升的新要求,急需探索新的设计方法。本文在县域乡村地区历史空间设计中融入了中国传统的意境概念,从意境名词性角度解读乡村地区历史文化之“意”蕴与乡土空间之“境”域,提炼出历史建筑形制、传统艺术美学、文化精神内核的历史文化要素以及田地林场、山川水流、城镇肌理、街道空间的乡土空间要素。其后将意境作为一种耦合不同要素的空间设计方法,以文化统领、生态筑底、活力激发为整体策略,制定意境形象树立、提示景观营造、重要节点激活的设计方案,通过对固镇县“两带”地区的实践,验证与完善了意境设计理论体系与方法。本文所提出的意境设计方法面对县域乡村地区全域化发展与城乡风貌塑造的新要求,聚焦历史空间,兼顾乡村地区的历史文化传承与地域特色乡土空间的发展,提出了从设计体系策略到具体实施方法,其适用于与固镇“两带”地区类似乡村地区,可以达到塑造特色乡土风貌、增强居民文化认同感的作用。期望本文所构建的设计体系与方法可以为县域乡村地区的空间设计提供一种新思路。