三维激光扫描在文物建筑保护中的应用

——以德格印经院为例

2022-08-17麦贤敏王晓亮

麦贤敏,王晓亮,钟 磊,任 涛

引言

历史建筑作为人类文化传承的重要载体之一,蕴含着丰富的人居智慧与多样的文化信息,在人类社会发展中应加强保护与利用。目前,中国对历史建筑保护的重视程度在不断增强,但仍有为数众多的历史建筑在逐渐损坏或消失。特别是一些偏远地区的重要历史建筑,由于交通不便、经济落后和技术陈旧等原因,现场调查面临诸多困难,极大地阻碍了对历史建筑文化价值和科学智慧展开深入的研究。近年来,一些新型技术手段(如三维激光扫描技术、遥感技术等)逐渐应用于近代历史建筑及历史街区数字化保护研究领域,为历史建筑研究与保护提供了创新技术路径。其中,就三维激光扫描技术而言,研究者可通过扫描三维空间数据建立精确而完整的数字信息资料,记录历史文物建筑当前的状况并发现问题。该技术的应用可对历史建筑进行全面的资料收集,对手工难以测量的复杂部位进行准确扫描,同时其记录的纹理能够反映有关建筑材料、表面工艺等实际状况信息,可用于对比研究建筑材料随时间的变化特征等情况。

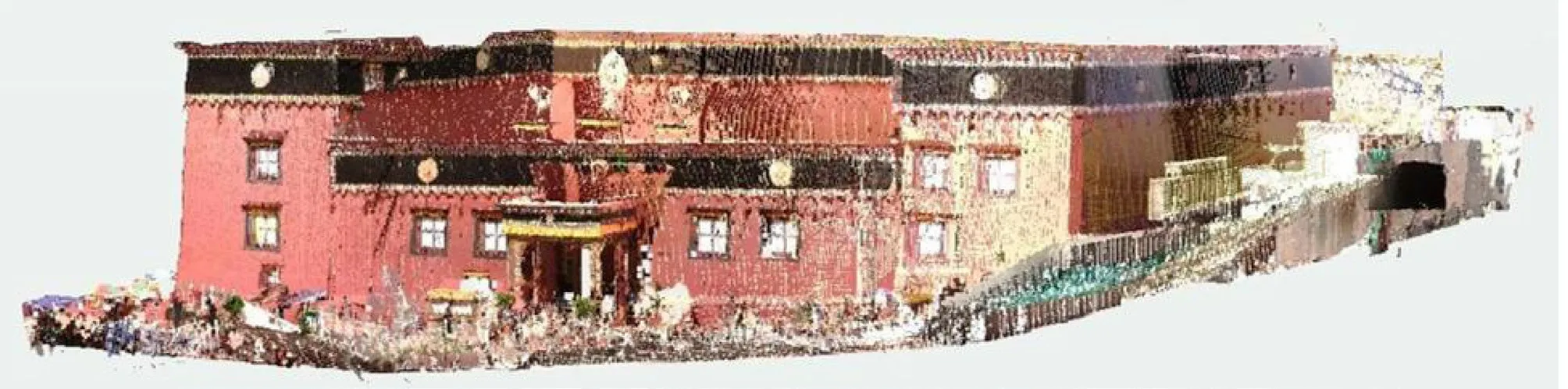

德格印经院坐落于四川省甘孜州德格县,地处四川与西藏交界处,海拔高度约3 260 m,总占地面积约5 000 m,总建筑面积9 000 m。德格印经院是藏式建筑的重要代表,融合了高原地区建筑、少数民族建筑与宗教建筑的诸多特点,具有极高的保护与利用价值,1996年被列入第四批全国重点文物保护单位。目前德格印经院基本的印经功能仍在运行,也是当地重要的旅游目的地,但由于地处高原且交通不便,对其深入研究相对较少,因而关于建筑的信息资料不足。本研究团队以德格印经院为对象进行三维激光扫描,对建筑的立面风貌、空间结构、构件形式、内部彩画等详细扫描建档,整理数字信息资料。通过数字技术收集德格印经院建筑现状信息,掌握其目前精确的建筑状态并展开深入研究,同时与后期数据比对可帮助认知历史建筑的发展变迁。将历史建筑保护与数字化技术相结合,符合国家文化创新工程的倡导,对后续研究与保护工作尤为重要。

1 三维激光扫描在文物建筑保护中的应用

三维激光扫描技术通过激光高速扫描的方式,获取被扫描物体的三维空间点云数据,且数据可附带颜色、坐标等信息,使研究者能够快速且高效地自动采集历史建筑的三维信息,记录被扫描物体当时的完整状态。

这项技术日益成熟,逐渐被应用于古建保护、壁画修复、变形监测等多个方面。将三维激光扫描技术应用于历史文化建筑的安全评估与预防监测工作中,具有识别度高、数据精准、效率高、操作简单、便于测绘不规则物体等优点,适用于扫描复杂物体、人手不够等情况。三维激光扫描的初步成果为原始点云数据,可通过SCENE软件进行点云处理,获得建筑空间切片、建筑三维模型,根据SCENE软件生成的模型数据可绘制出更为准确的CAD技术图纸等,从而更好地为文物建筑的精确测量和保护提供技术支撑。

2 德格印经院三维激光扫描方法

2.1 研究对象

本研究以德格印经院为研究对象。德格印经院始建于1729年,是中国藏族聚居区三大文化中心之一,其对藏族文化的继承与传播产生了强大的聚合力和辐射力,在藏族文化传承与保护方面作出了重要贡献。其中,作为德格印经院建造者的德格土司,被后世赞颂最多的功业在于两件事情,即雕刻《大藏经》与修建印经院。

经国务院批准,德格印经院的藏族雕版印刷技艺于2006年列入第一批国家级非物质文化遗产名录。该院至今保存有总数超过20万块的经板,院内关于藏族雕版的印刷活动仍在继续。德格印经院不仅是藏经楼和印刷厂,而且是集收藏、出版、印刷于一体的综合性文化传播中心。印经院的建筑设计蕴含当地民族区域特定时期政治、经济、文化的发展状况信息,其结构与空间布局体现出藏传佛教建筑凝重沉稳的风格和民族特点,也反映出当时当地人民高超的建筑技术水平和建造智慧。

2.2 扫描方案及机位布置

本研究利用三维激光扫描仪对德格印经院的内外全貌进行精确测绘,包括建筑轴线尺寸、平面布局、各层层高、建筑分隔、门窗位置等主要建筑信息。在开展三维激光扫描前,根据德格印经院的结构特征,确定了“先室外后室内”和“室内由低到高逐层扫描”的扫描方案,所扫描的各空间之间通过门洞和楼梯等通道进行空间数据连接。在三维激光扫描过程中,由于印经院内部结构复杂且遮挡较为严重,单个扫描机位存在诸多盲区。为保证扫描数据的完整性,采取多个机位多点测试及利用拼接技术进行扫描的方法。扫描时,不同机位通过相同的标靶球进行点位识别,从而进行不同机位的数据拼接。

在站点与标靶球位置的设置中,参考仪器教程与相关研究,遵循以下原则:(1)在满足扫描完整性的前提下,尽量减少机位。拼接的数据越多,拼接数据的难度越大,也越容易出现较大的误差。(2)标靶球的设置呈不规则三角形,保证在数据拼接时清晰且准确地对点。(3)设置标靶球时,需让扫描仪获得更多的扫描空间。在进行多空间扫描时,尽量通过同一标靶球进行数据拼接,可减少标靶球换位、补标靶球点等情况出现。(4)站点布设考虑建筑内外部交通情况,尽量避开或减少游人以及工作人员可能带来的干扰。

文物建筑在进行扫描时,由于测站数量多、数据量大,为便于数据管理、提高数据处理效率,往往将测区分割成多个层级。在德格印经院的三维扫描中,将测区分为6个大层级,包括建筑外立面、一层空间、二层空间、三层空间、四层空间、屋顶空间,并进行分层编号。

建筑外立面(不包括屋顶)的机位共9个(图1(a))。建筑一层在外天井、大金殿、护法殿、西区房间、东区房间等位置进行机位布置,以外天井为中心进行各个空间的衔接,机位共计45个(图1(c))。以外天井为连接空间进行一层与二层的数据连接,二层主要在走道、展览区、藏经区、存纸室扫描,机位共计49个(图1(d))。通过二层走道区域与三层进行数据拼接,三层主要在露台、改经板区、藏经区、印经区、出挑印刷室扫描,机位共计60个(图1(e))。通过印经区与四层进行数据拼接,四层主要在走道、唐卡室、雕经板室、晾晒场扫描,机位共计24个(图1(f))。最后通过晾晒场与屋顶进行数据拼接,屋顶共设置机位12个(图1(b))。整个德格印经院建筑信息的三维激光扫描共计设置199个机位。

图1 三维激光扫描机位布置

2.3 扫描实施与数据处理

德格印经院三维激光扫描工作按照常规流程开展,主要包括3个步骤:首先,开展建筑调查,走访调查待扫描建筑的空间特征,确定使用参数,并提前布置扫描点位,避免漏扫、漏标靶球点位等问题出现;其次,实施数据扫描,数据扫描中需注意保证参数一致、扫描过程中不移动机器、保持标靶球点位不动等环节;最后,进行点云数据处理,包括点云数据整理拼接、对扫描数据进行筛选与优化、数据补扫等过程。

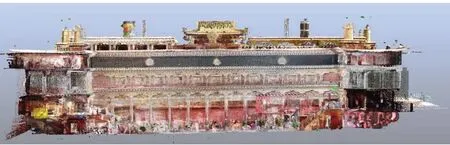

将三维扫描得到的点云数据导入SCENE软件,在删除多余点云后,通过计算机识别标靶球的方式进行不同机位的拼接,拼接完成后即可得到德格印经院的数字模型(图2)。对点云数据组成的数字模型进行切片,可进一步获得德格印经院建筑平面、剖面、立面等切片数据,将这些对应切片数据导入AUTOCAD建模软件,即可在此基础上绘制出印经院的平面图、立面图、剖面图等技术图纸。

图2 德格印经院SCENE原始点云数据三维视图

在进行三维激光扫描的工作过程中,遇到光线太强导致扫描照片图层过曝、室内空间较暗导致点云数据无法着色等问题,研究团队在进行三维激光扫描仪操作时注意根据不同的光环境及时调整测量参数。另外,针对扫描过程中存在建筑空间复杂、遮挡物多、需要扫描的室内外空间数量多、数据处理需要多次切换和拼接等问题和困难,整个扫描过程中,在切换机位时合理运用标靶球,减少标靶球的移动,并保证其放置点位的精确,以减少数据误差。

3 德格印经院建筑特征分析

基于三维激光扫描技术对德格印经院的全面扫描,获取精细的建筑数字模型,并在此基础上对德格印经院的建筑功能与特征展开深入研究,具体包括印经工艺流程、建筑空间布局分析、建筑风貌特征、建筑物理环境营造智慧分析等。

3.1 印经工艺流程

德格印经院是世界上规模最大的手工木版印刷中心,雕版印刷技艺为其重要的非物质文化遗产。德格印经院的雕版印刷技艺围绕印刷经文展开,其工艺流程可分为颜料加工、经板加工和经文印刷3个部分(图3)。其中,经文印刷是核心部分,颜料加工与经板加工为经文印刷的前期工作。

图3 德格印经院雕版印刷主要工艺流程

印经工艺流程具体如下:

首先,制作雕版印刷所需要的朱砂色与黑色等颜料。其原料主要为特定的矿石与植物,在颜料制作室用木棒捣碎,加水搅拌至其均匀。

其次,开展经板加工,分为新板加工和旧板加工两类。印经院一般采购预加工成经板样的松木板,堆放在通风避阳处。需要使用时,取出存储的木板进行经文雕刻。雕刻完成后,用酥油做表面处理,晒干后用当地一种名叫“苏巴”的植物根须熬水清洗,去除多余油脂,再次晒干后保存。若经板存在文字错误等问题,需去除错字,进行修改处理。使用过的经板还需进行清洗,用刷子把干墨刷掉,以免出现墨块堆积等影响印刷效果的问题。

然后,开展经文印刷工作。经文印刷采用手工生产的藏纸,当地人认为藏纸有防虫蛀、永不褪色、重量轻、白度低四大优点。在裁纸室将大幅正方形藏纸裁剪为长条状,然后进行捆扎存储,需要使用时运往印刷场地。印刷工人在藏经板处挑选需要印刷的5—6块经板,回到印刷场地,两人为一组,在经板上刷墨,将经板上的墨印上藏纸,用软滚筒压一次,而后更换新藏纸,如此重复。印刷好的经文被运往晾晒场,风干后送至封边室,进行边缘修剪及上色,而后捆扎存储。

3.2 建筑空间布局

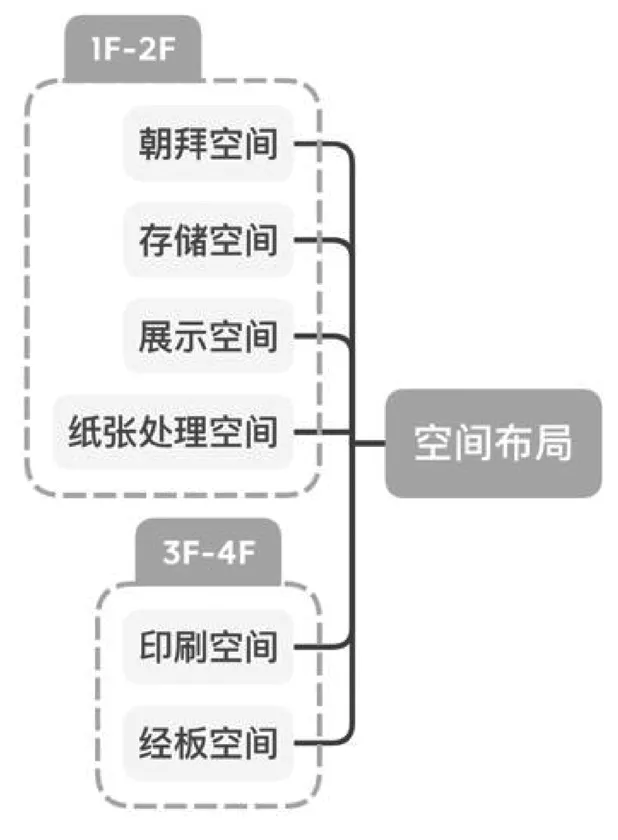

德格印经院建筑共分为四层(图4),其内部空间较为复杂,根据其使用功能可大致分为朝拜空间、存储空间、展示空间、纸张处理空间、经板空间和印刷空间。印经院整体空间布局以三层的印刷空间为核心,一、二层为印刷前期和后期处理的功能空间,三层其他空间和四层为经板存储空间。

图4 德格印经院建筑平立剖面图

整体建筑空间围绕印经的工艺流程布局,方便印刷工作的进行(图5)。

图5 德格印经院空间功能布局示意

(1)朝拜空间:印经院共有3个朝拜空间,分别为一楼大金殿、护法殿和屋顶的度母殿。一楼两个大殿是整个建筑中面积最大、层高最高的空间,分别位于中庭左右两侧。屋顶的度母殿是整个建筑的最高点。

(2)存储空间:印经院的存储空间包括多功能仓储空间和经板存储空间。多功能仓储空间主要集中于一楼,分布在不同的功能空间旁,包括颜料仓储、纸张仓储等。主要存储空间为经板存储空间,印经院的经板数量庞大,经板存储空间占比较多,主要集中在中庭北侧二层与三层部分。

(3)展示空间:该空间单独存放印经院贵重的经板、经文和工艺品等,位于中庭南侧的二层。

(4)纸张处理空间:纸张处理空间中容纳的功能主要为处理印刷纸张的相关工作,如裁纸、封边、捆扎存储等,主要集中在中庭南侧的一层与二层部分。

(5)经板空间:经板空间主要容纳新板雕刻、经板晾晒、旧版修改、洗经板等功能,其中洗经板功能空间位于一层,其余空间主要位于三层和四层。

(6)印刷空间:印刷空间包括颜料加工场地、印刷场地、晾晒场地等,其中颜料加工位于一层,其余空间主要位于三层和四层。

德格印经院建筑结合印经工艺流程的需要,较为合理地布局相关功能空间,以利于提高印经的质量与效率。印刷空间位于经板存储空间的核心,以便印刷工人挑选和更换印刷的经板。雕刻经板空间基本与经板存储空间相近,以便存取雕板。晾晒空间安排在四层与露台空间,以便获得良好的通风与采光。

3.3 建筑风貌特征

德格印经院建造的基地地势东北高、西南低,其建筑利用基地高差,巧妙形成了室内空间层高的错落,塑造体量并丰富空间。建筑整体采用墙柱混合承重结构,外墙及立柱共同承担横梁传递的荷载。屋顶为藏式建筑传统的夯土做法,其泥土选择要求细且黏,以防漏雨。

德格印经院立面大体分为墙脚、墙身、屋顶3段,墙脚以石块堆砌,墙身用土夯筑,屋顶边缘用边玛草捆扎填充(图4(a))。建筑外部的主要色彩包括红色、黑色和金色。在立面上主要体现为涂刷了红色颜料的墙脚和墙身、涂刷成黑色的边玛草以及屋顶上金色的装饰物。

进入印经院大门便是一处狭长的天井空间。庭院空间串联起一、二层重要的大金殿与护法殿。庭院空间的两侧为主要的纵向交通空间,连通印刷空间与经板储存空间等。建筑的三、四层设置两个采光与通风中庭,中庭屋顶侧面通风,为印刷空间与经板储存、晾晒空间带来适宜的采光与通风条件。印经院的室内空间色彩更为丰富,室内的墙身与木梁处绘制有大量的彩画,包含蓝、绿、白、橙等多种鲜艳的颜色。

德格印经院造型整体性强,具有藏式建筑的厚重感,典型的高原建筑装饰构件使其具有鲜明的辨识度。

3.4 建筑物理环境营造智慧

研究团队对德格印经院的室内外温度、湿度、风速等物理环境进行监测,发现在高原昼夜温差较大的气候环境下,印经院室内温度、湿度与风速较为稳定,为印经板的保存提供良好的室内环境条件。分析认为,德格印经院室内相对稳定的物理环境,受益于其传统建筑构造特色以及结合空间设计的自然通风系统。

印经院建筑外墙为夯土墙,墙厚超过1.6 m,建筑的屋顶也是传统的夯土屋顶,整体而言,建筑的外围护结构具有良好的保温隔热性能。在夏季强烈的阳光照射下,直接受阳光辐射的墙外侧温度升高,但墙的内侧仍然保持凉爽,外墙的内外两侧能够产生15 ℃以上的温差。

印经院的建筑空间依托独特的门窗洞口,形成一套良好的自然通风系统。建筑共设置3个竖向通风空间,其一为位于入口处的大天井,长34 m、宽5.4 m,为四层通高;另有两个内部的小中庭,长13 m、宽2.6 m,贯穿三、四层。印经院建筑屋顶及四层楼板处还分别设置两个小通风口。白天空气经建筑北墙外窗流入,通过两个天井、四层楼板通风口、屋顶通风口,形成有效的气流通道,促进建筑室内物理环境微调节,使得经板储存空间在良好的微通风条件下保持适宜的温湿度条件。而在夜间,建筑北墙外窗会被关闭,厚重的夯土墙、夯土屋面使得室内温度不易降低(图6)。

图6 德格印经院点云模型西侧中庭剖面轴测图

在建筑光环境层面,德格印经院也在各个重要的功能空间中巧妙地引入自然光。印经院需要较强光线的经板修补等空间,直接面向大天井,获得良好的光照条件。而印经空间、经书晾晒空间对光线的需求较为精细,既不能在阳光直射的位置,也不能过于昏暗。德格印经院利用两个小中庭,引入柔和的自然光线解决这些空间的光照条件需求。

4 德格印经院数字化保护研究

4.1 德格印经院建筑变形分析与监测建议

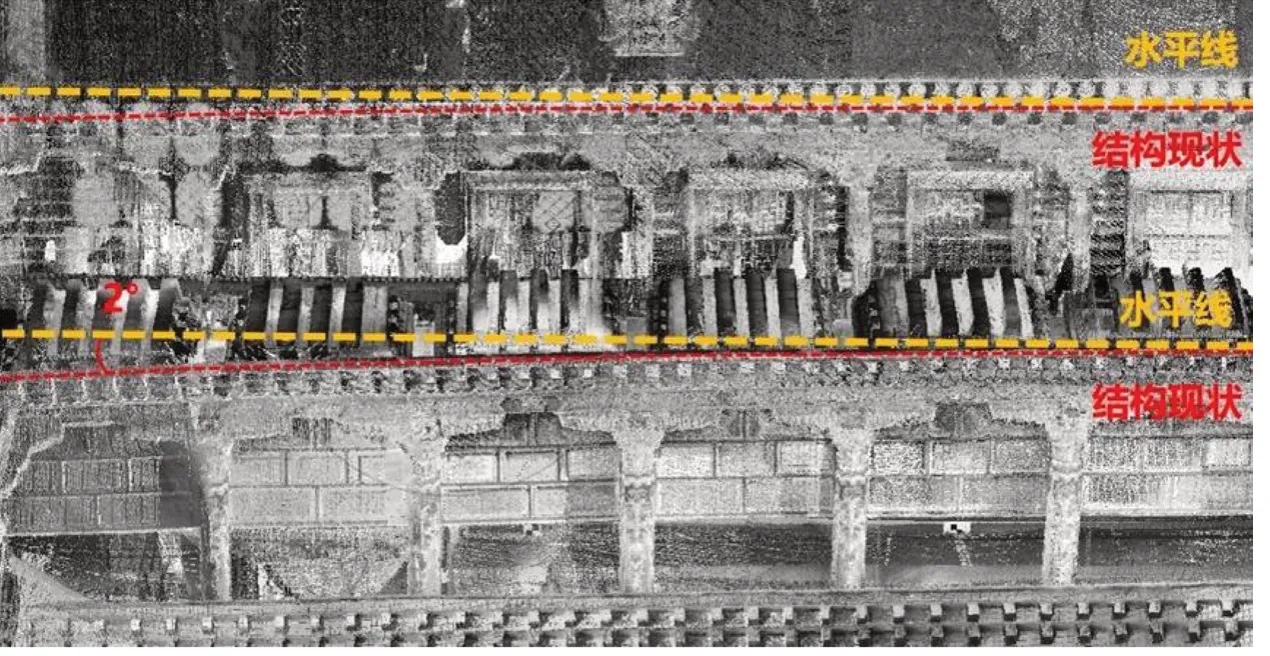

对德格印经院点云模型进行分析,发现该建筑整体呈现一定程度的倾斜现象(图7)。在各变形部位中,中庭北侧最为严重,在三维模型中截取该部分的投射正视图可见其柱体歪斜、檐口线下沉,檐口线与水平基准线最大偏角为2°,最大下沉距离为94.8 cm(图8)。对点云模型进一步分析,发现四处的变形位置(表1)主要集中在建筑西北侧。经分析,印经院建筑的整体倾斜现象,可能是由于建筑地基出现了一定程度的沉降。

表1 德格印经院主要结构变形位置记录表

图7 德格印经院点云模型南侧天井剖面

图8 点云模型变形部位分析

三维激光扫描技术所建立的精确点云模型,能够在计算机上清晰地分析建筑的变形情况。在计算机上设置水平与垂直基准线作为参照,可较为简易地分析出建筑倾斜等结构变形情况。然而,对点云模型的测量结果仅为测量时间点的瞬时变形量,可每隔半年进行一次建筑变形监测,通过前后数据对比观测其变化。研究团队已向德格印经院管理机构反馈建筑变形情况,建议参照《建筑变形测量规范》(JGJ8—2016)进行建筑变形状况监测,以确定建筑沉降和结构变形的速度及其他情况。

4.2 德格印经院建筑历史信息档案建立与维护

由于人类活动、社会变迁、环境变化、自然灾害等多种原因,建筑文化遗产的可持续性受到一定影响。数字化保护基于新技术的开发与利用,为建筑文化遗产保护提供了创新思路与途径。德格印经院从建造至今已近300年,其间历经多次维修与改造。目前的德格印经院与初建时期已有一定程度的变化与调整,其中,壁画就曾经历过大规模的重绘,结构也实施过若干加固措施。考虑到德格印经院仍在使用中,后续也可能会发生一些预想不到的变化,全面而精确地记录德格印经院当下的建筑状况,对日后的保护与修缮有着重要意义。

传统文化建筑遗产的数字化记录需要大量资源、时间和精力的投入,而三维激光扫描技术的应用,将有助于推动建筑信息档案的建立与维护。此次研究基于对德格印经院的三维激光扫描,建立精确的三维点云模型,并在此基础上绘制印经院的平面图、立面图、剖面图,建立矢量三维模型,生成点云切片等高质量的数据资料,构建了较为完善的建筑信息资料库。

针对德格印经院这样的重要建筑文化遗产,应当建立定期的数字化保护数据库更新与维护制度,并推动建立建筑信息资料的公众共享平台,通过立体重构与生动再现,促进文化传播与信息查询。

5 德格印经院数字化保护的启示

(1)文物建筑的空间往往比较复杂,需对三维激光扫描现场工作时间有充分的预判。在德格印经院扫描案例中,由于建筑存在多处小空间、地基存在高差、建筑内部错层等原因,研究团队设置的199个三维激光扫描机位仍未能完全将建筑空间的全部角落进行扫描。

(2)三维激光扫描的点云模型能够有效减少文物建筑测绘产生的误差,并提高建筑测绘的效率。类似德格印经院这样拥有诸多细部构造与设计的建筑,运用传统测绘方法容易存在误差,三维扫描技术能够精确还原建筑原貌。尤其在高原建筑研究中,由于地处偏远、交通不便和高原反应等影响,现场测绘时间受到一定的限制,新技术的应用能够极大节约现场测绘的人力与时间。

(3)三维激光扫描技术在监测文物建筑结构变形、建筑材料性状改变等方面,具有良好的应用前景。建立德格印经院的点云模型之后,能够简易地通过参考线对比,发现建筑的变形问题,及时提出监测预警。通过间隔一定时间的多次三维扫描数据比对,可精确分析建筑结构变形、材料性状改变的速度与发展状态。

(4)建筑文化遗产蕴含着丰富的人居与文化智慧,研究中综合多学科技术与工具,能够带来更多创新发现。在德格印经院的研究中,除三维激光扫描技术之外,还融入建筑物理测试、高光谱摄影、全景影像等技术,多种技术手段成果的交叉印证,为更深层次揭示建造智慧提供了良好基础。

6 结语

对德格印经院开展三维激光扫描工作、建立德格印经院准确的数字信息档案,既是文物建筑数字化保护的重要路径,也为深入开展相关的技术、构造、文化等研究提供随时可以查阅的基础资料,更为信息化时代促进文化遗产的传播与宣传提供生动的三维影像。新技术的发展与应用,将为文物建筑保护与利用工作带来更多的机遇与支持。

说明:参与德格印经院三维激光扫描工作的工作人员除作者外,还包括李姝靓、杨茜茹、熊健吾、韩瑜、黄婷、胡钉源、董馨怡、刘缦纾。