汉长沙国考古遗址公园规划策略研究

2022-08-17陈群元

陈群元,解 成

引言

秦末农民起义,汉高祖元年(公元前206年)二月,项羽分封诸侯,分原楚国地域为四国,长沙属临江国,封故秦番阳令吴芮为衡山王。汉高祖五年(公元前202年),汉徙封吴芮为长沙王,立长沙国,辖长沙、豫章、桂林、南海及象郡等5郡,即今湖南全境及黔、桂、粤、赣等省各一部,是西汉开国七大诸侯国之一。长沙自此从一个一般地方政权一跃成为封疆裂土的王国,作为国家一级行政区划的中心而登上中国历史舞台。汉代长沙国前后存续200余年。

汉代长沙王陵墓群分属长沙市岳麓区和望城区星城镇,散落于南起岳麓区天马山,北至望城区风盘岭的沿湘江西岸的山丘上,共发现王陵26座,现存王陵23座,是第七批全国重点文物保护单位,被列入代表中华文明的全国150处重要大遗址名录。作为汉代诸侯国陵园,其现存陵墓数量之多、规模之大、保存之完整均属罕见,被誉为汉代诸侯王陵寝的百科全书。遗址整体规模大、数量多、规格高,根据现在已经发现的遗存类型和地理分布可将遗址区分为谷山片区、戴公庙片区、咸嘉湖片区和天马山片区4个部分(图1),其中谷山片区遗址数量最多且分布最为集中。本文所指汉长沙国考古遗址公园特指谷山片区,是典型的城区型考古遗址公园。谷山片区汉代长沙王陵墓群分布在北至萝卜塘,南到贺家垄,西抵望藕公路,东达银杉路的区域,是遗址区内已发现遗址点最为丰富的区域,现存王陵14座。

图1 汉代长沙王陵考古遗址分布

目前,长沙拟依托汉长沙王陵墓群,以全球化的视野、开放的姿态、科学的方法,通过高标准保护、高水平开发,打造基于考古遗址本体及其周边环境保护,融合展示、教育、科研、游览、休闲等多项功能于一体的国家考古遗址公园。本研究以《汉代长沙王陵墓群保护总体规划(2012—2030年)》为依据,就汉长沙国考古遗址公园的规划、保护与实施等策略进行探索。

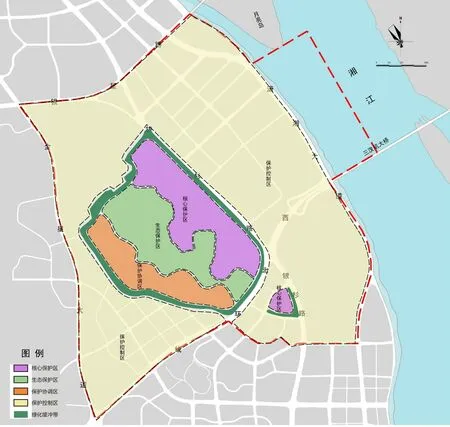

本次规划分3个层次:文物保护区、遗址建设控制地带、建设控制区。文物保护区为谷山区已明确的汉代长沙王陵墓全国重点文物保护单位保护范围,面积1.63 km;遗址公园区北至桃花岭北山脚线,东至银杉路,南至西北环线,西至望藕路、石塘冲、百家塘、窑坡,面积为2.00 km;建设控制区为遗址公园区与文物保护区外,由潇湘北路、银星路、金星大道、西北二环、支路五、北津城西路围合而成,局部延伸到湘江江心的区域,面积6.57 km(图2)。

图2 汉长沙国考古遗址公园规划范围

1 遗址公园的综合价值

国家考古遗址公园是在保护大遗址的前提下结合公园规划设计,运用保护、修复、展示等一系列手法,将已发掘或未发掘的大遗址完整保存在公园范围内,对有效保护下来的大遗址进行重新整合、再生,是目前国内外对大遗址进行保护、发掘、研究、展示的较好模式。国家考古遗址公园兼具公园的性质,是以保护大遗址为主体的公共开放空间,具有鲜明的时代特色和现实意义。考古遗址公园依托历史文化资源的独特性和唯一性,对一座城市而言是无价之宝,往往成为意义重大的城市地标。汉长沙国考古遗址公园是以汉代长沙王陵墓群大遗址为保护主体,结合城市公园建设的城市型考古遗址公园。汉代长沙王陵墓群具有十分重要的历史价值、科学价值、艺术价值和社会价值,因此该考古遗址公园的建设对提升长沙城市品质,凝聚城市力量,树立城市形象,扩大城市影响和发展区域经济的作用无可替代。

1.1 历史价值

1.1.1 汉长沙国在汉代诸侯王陵墓考古中具有特殊地位

汉初,汉高祖刘邦以长沙、豫章、桂林、南海、象郡五郡封吴芮为长沙王,立长沙国,辖今湖南全境及黔、桂、粤、赣等省各一部。虽后以一郡之地封淮南王黥布、三郡之地封南越王尉陀,但汉景帝时期立刘姓长沙王,以武陵、零陵、桂阳三郡加封,长沙国仍为汉代地域最广的诸侯国。汉代吴氏长沙王5代5传、刘氏长沙王8代9传,共计14王。现已发现26处陵墓遗迹点,粗略估计其中有10余座为长沙王陵及后陵,由此可见长沙是目前已发现的汉代采用诸侯王葬制埋葬陵墓数量最多的地区,分布密集,保存相对完整,是我国重要的汉代诸侯王陵墓分布地,对开展整体和系统研究具有重大价值。

1.1.2 汉代长沙王陵丰富了汉长沙国的历史信息

汉长沙国历经200余年,先后由13代14王统治,分为吴氏长沙国和刘氏长沙国两个时期,诸多历史名人都与长沙国、长沙王联系紧密。吴姓长沙国开国之主吴芮为秦末抗秦名将,马王堆二号汉墓墓主利仓为长沙国(吴臣、吴回两代王)的丞相,马王堆一号汉墓墓主辛追为利仓夫人,贾谊为第五代长沙王吴著的太傅,东汉光武帝刘秀乃长沙国定王刘发之后。然而由于记载汉代长沙国的历史文献较少,且考古实物材料不丰富,导致对汉代长沙国的历史了解受局限。目前发现的汉代长沙王陵墓群及大批精美文物,非常有助于解码汉代长沙国的历史信息,对研究汉代各诸侯国之间,以及诸侯国与中央之间的关系,乃至整个大汉帝国的政治、经济、军事和文化提供了难得的资料,而且对于探索长沙国的历史地理,廓清汉代长沙国的文化面貌至关重要。

1.1.3 汉长沙国是中国历史上秦汉版图统一过程中的关键节点

公元前221年,秦统一天下,置长沙郡,为全国三十六郡之一,辖今湖南全境,长沙乃至湖南至此成为中国大一统版图中不可分割的重要组成部分。汉承秦制,以郡封长沙王,立长沙国,加强了地区统治,维持了地区稳定,并对西汉帝国疆域的开拓、维护统一,奠定了良好基础。汉代长沙国巩固了中央政府对本地区的统治,并在汉初作为中原屏障,抵御了南越国的北侵,为中央政府封南越王,开疆拓土,维护国家稳定提供了有力支持。汉长沙国推动了湖南地区的开发,促进了当地的经济以及文化发展,加速了汉族与百越族的融合,使湖南历史从荆蛮之地进入了一个新发展阶段。同时长沙国作为汉初防御的屏障,是对南越、岭南、云南开发的前沿,具有重要的历史意义,是中国历史上秦汉版图统一过程中的关键节点。

1.2 科学价值

1.2.1 汉代长沙王陵对汉代诸侯王的葬制研究具有重大价值

汉代长沙王陵墓群是我国西汉时期重要的诸侯王墓地之一,且长沙王经吴氏、刘氏两个世系,在汉代诸侯王中较为特殊,存在分区建陵的可能。虽目前暂未发现陵园建筑遗迹,但从以往出土文物如“靖园长印”“长沙顷庙”等滑石印及“剌庙”铭文铜鼎分析,至少部分长沙王应建有陵庙、陵园等建筑。从已发掘的5座长沙王或王后的陵墓来看,均使用“黄肠题凑”葬制。因此,汉代长沙王陵墓群的发现对于汉代长沙王陵区以及汉代诸侯王葬制的研究具有重大价值与意义。

1.2.2 汉代长沙王陵因地制宜的选址具有科学性

汉代长沙王陵墓群选址在湘江西岸岳麓山、谷山二处山系的低矮山丘和台地上,介于岳麓山、谷山之间的丘陵间亦有分布。王陵选址背山面水,在风水上具有合理性,且墓群选址与长沙国都城临湘古城隔河相对,体现了汉长沙国政治中心的完整性。汉代长沙王陵采用的在丘陵之上挖掘竖穴岩坑,其上堆土起封的埋葬方式,区别于河北满城汉中山王陵与江苏徐州狮子山汉楚王陵凿山为陵的方式,也区别于北京大葆台汉广阳王陵竖穴土坑墓的陵墓形式,体现了因地制宜的合理性。

1.3 艺术价值

1.3.1 出土文物具有极高的艺术审美价值

在已发掘的长沙王陵墓葬中出土了大量漆器、青铜器文物,包括祭祀用具、印章、生活用具、各种装饰品等,其造型或精巧细致,或大气庄严,色彩丰富,纹饰精美。通过这些出土文物,不仅得以窥见几千年前人们的生活状态,还可感受浓厚的汉代艺术氛围,具有极高的艺术审美价值。出土文物所体现的精湛工艺,也反映了汉代的科学技术水平。

1.3.2 出土文物具有极高的艺术史价值

渔阳墓发掘的随葬器物中,出土了一批20多件古乐器,包括实用器与模型器,器类有瑟、筑、 筝、排箫、编磬等。其中瑟面四周与两侧镶嵌硬木镂空的动物图案和三角、曲折纹,中间用绿松石镶嵌一条飞龙,此种装饰手法在汉代瑟中罕见。3件保存较为完整的五弦筑,则是我国音乐考古史上一次重要发现,为考古中首次发现的实物原型,对于研究我国古代音乐史、乐器发展史提供了重要的实物资料。

1.4 社会价值

1.4.1 对提升长沙城市文化定位具有重要意义

长沙并非传统的政治文化中心,相较关中、中原等地区而言,辉煌的历史文化遗产不多,保存的地面历史建筑更少。汉长沙国是长沙最辉煌的历史阶段之一,而此历史时期的马王堆汉墓、长沙王后渔阳墓等都是少有的在世界上具有影响力的文化遗产。汉代长沙王陵墓群的发现,必将更加充实长沙楚汉历史文化名城的内涵。如果保护利用得当,会进一步增进文化认同,增强文化自信,增添文化魅力,为长沙的文化强市之路注入新的活力,为长沙作为东方文化艺术之都增加新的看点,对长沙的历史文化定位及可持续发展产生重大影响。

1.4.2 对我国南方大遗址保护具有示范作用

谷山片区汉代长沙王陵墓群在区位位置、遗址价值、分布程度、环境基础、交通通达性上都具备较为优越的条件,合理地规划展示利用,可将其打造建设成为具有较大国际知名度的国家考古遗址公园,进而成为传统中国政治、经济、文化中心相对集中的北方大遗址之外,又一处南方大遗址保护的典范。

1.4.3 能带来良好的社会效益和经济效益

长沙作为国家历史文化名城,虽不是中国历史王朝传统的政治、文化中心,但却是近代中国的革命重镇,并拥有中国古代四大书院之一的岳麓书院。以汉代长沙王陵墓群、铜官窑、炭河里遗址、马王堆汉墓等古代遗址,与近代名人故居、橘子洲、岳麓山风景区进行资源整合,必能形成文化遗产的规模效应,成为长沙市的重要文化旅游品牌,塑造长沙城市形象的新文化地标,进而产生巨大的社会价值和经济价值。汉代长沙王陵考古遗址公园的营建,也将为长沙增添新的大型文化景观,大大提升长沙文化遗产的产业品质,扩大文化产业的市场份额,开创新的经济发展模式。

2 遗址公园的基地现状

2.1 区位条件

基地滨临湘江主轴,地处河西滨江新城与望城新城的交界地带,紧临城市CBD(湖南金融中心),城市区位独特。基地内城市二环线经三汊矶大桥跨越湘江与银杉路在此交会,多条城市主干路、次干路贯穿湘江东西岸,地铁4号线经过基地东侧,并设有站点,周边楼盘密集,人流量非常大。

2.2 自然条件

长沙是久负盛名的“山水洲城”,市内自然资源丰富,生态空间沿山、沿水渗透。基地周边更是有得天独厚的自然景观资源,东面是湘江,位于湘江风光带沿岸。西面背依谷山森林公园,并与江中洲—月亮岛、湘江东岸的苏托垸湿地公园及长沙北部金霞新城相望,生态自然环境优良,已形成了又一处“山水洲城”特色景观风貌。基地内大部分为农田和山林。遗址公园区内共分布有大小水塘56处,整个规划区现状水域面积达48.2 hm。

2.3 地形条件

基地内地形以山地为主,绝对标高最高为138.6 m,最低为29.7 m,整体地势西南高,东北低。基地内特别是文物保护区和遗址公园区为起伏山丘,最大高差约120 m。基地内西北部、东南部及中部均有已建住宅,大部分山体四周都分布有民居。较明显的山脊线与划定的文物保护区和遗址公园区的分界线基本吻合。整体坡度不大,局部山体坡度陡峭,大部分区域适宜公园建设。场地地形坡向丰富,以南向与东向为主,对建筑布局有利。西北向的平缓地需要适当改造与科学利用。

2.4 旅游资源

楚荆之地,人杰地灵,历史悠久,源远流长。长沙的旅游资源多沿湘江展开,十分丰富。本基地周边的旅游资源以自然型景区为主,如月亮岛、谷山森林公园、湘江风光带等。遗址公园的开发既能与自然型景区形成互补,又能提升长沙西北部片区的文化内涵与城市形象,具有良好的发展前景。

3 遗址公园的发展策略

在发展目标和功能定位上,汉长沙国考古遗址公园将形成基于遗址保护与展示,融合历史观光、教育科研、游览体验、文化休闲、对外交流等多功能于一体的新型遗址公园综合体,建成国家考古遗址公园、国家5A级旅游景区和全国知名的汉文化研究中心。遗址公园的时空成长模式为:通过“遗址核心+遗址公园+遗址区域”统筹“遗址保护+文化创新+产业延伸”(图3)。

图3 汉长沙国考古遗址公园时空成长模式

3.1 创新保护

以保持遗址的完整性、原真性为目的,运用主动保护、全面保护、综合保护、开放保护、动态保护等全新理念及先进的文物保护举措和手段,形成遗址公园的吸引中心,保存遗址的文物价值。遗址是公园的核心,是文化发展的动力,是产业聚集的引擎。遗址保护是遗址公园规划建设的根本出发点和落脚点,也是增强公园吸引力的核心所在。传统的保护方式不仅不能全面完整地保护遗址,而且与社会经济发展产生矛盾。要对传统的保护模式进行全面提升,利用动态的保护方式,达到保护遗址、增强核心吸引力、开发与保护和谐均衡发展的目的。

3.2 激活文化

随着经济的发展,人们对文化产品的需求不断增强,尤其是文化体验产品日益受到人们的青睐。通过建设为遗址公园服务的项目和设施,将深埋地下的遗址和精彩的汉代文化变成可观赏、可触摸、可体验、可消费的产品,增强体验性和可观赏性,放大遗址的体验价值。汉长沙国考古遗址公园不仅要有景观上的震撼性,更要有文化上的感召力。通过策划创意的手法,深度挖掘遗址所蕴含的历史文化内涵,再运用情景再现和故事演绎的艺术手法,创造旅游兴奋点,实现遗址价值与旅游情趣的统一,形成体验性十足的文化公园和休憩公园。

3.3 延伸产业

在对遗址周边区域控制性开发的基础上,遵循风貌协调、功能匹配、品质高端三大原则,结合旅游、文化、休闲及相关产业的发展,增强城市特定区域的有机生发能力,实现遗址的社会价值。依托遗址保护与体验公园打造,带动周边人气集聚,进一步通过文化与产业、历史与时尚、功能与价值的融合,形成文化繁荣、产业繁聚、人气繁盛的城市窗口,带动周边房地产业、购物商贸、餐饮娱乐、文化产业等相关产业发展,形成集历史文化展示、国际文化交流、居住、商贸、休闲服务为一体的城市新区,通过产业延伸带动区域全面发展(图4)。

图4 汉长沙国考古遗址公园功能业态策划

4 遗址公园的保护策略

考古遗址公园模式作为文化遗产保护领域新兴门类,是目前我国对于大遗址的保护利用最有效的手段之一,践行了“在保护的前提下利用,在利用过程中促进保护”的积极保护理念,实现了我国大遗址保护从被动的抢救性保护到主动的规划性保护,从“打补丁式”的局部保护到着眼于遗址规模和格局的全面保护,从单纯的本体保护到涵盖遗址环境的综合性保护,从“画地为牢式”的封闭保护到引领参观的开放式保护,从专一的文物保护工程到推动城市发展、改善民生的文化工程。

4.1 保护理念

运用保护、修复、创新等一系列手法,对遗址进行规划设计,将遗址保护与景观设计相结合,对历史文化资源进行整合、再生,既充分挖掘城市的历史文化内涵,体现城市文脉的延续性,又满足现代人的文化生活需求,体现新时代的遗址景观设计思路。遗址公园保护规划遵循遗址本体保护最小干预原则、可逆性原则、可识别性原则、生态性原则、无保护性破坏原则、遗址本体保护与遗址景观环境相协调原则,使遗址保持其真实性和完整性,并且成为符合时代要求的教育及科学研究展示平台,加入适合现代人的休闲体验设施,兼顾周边居民的日常休闲需求,创造一个多功能的大型城市型遗址公园。

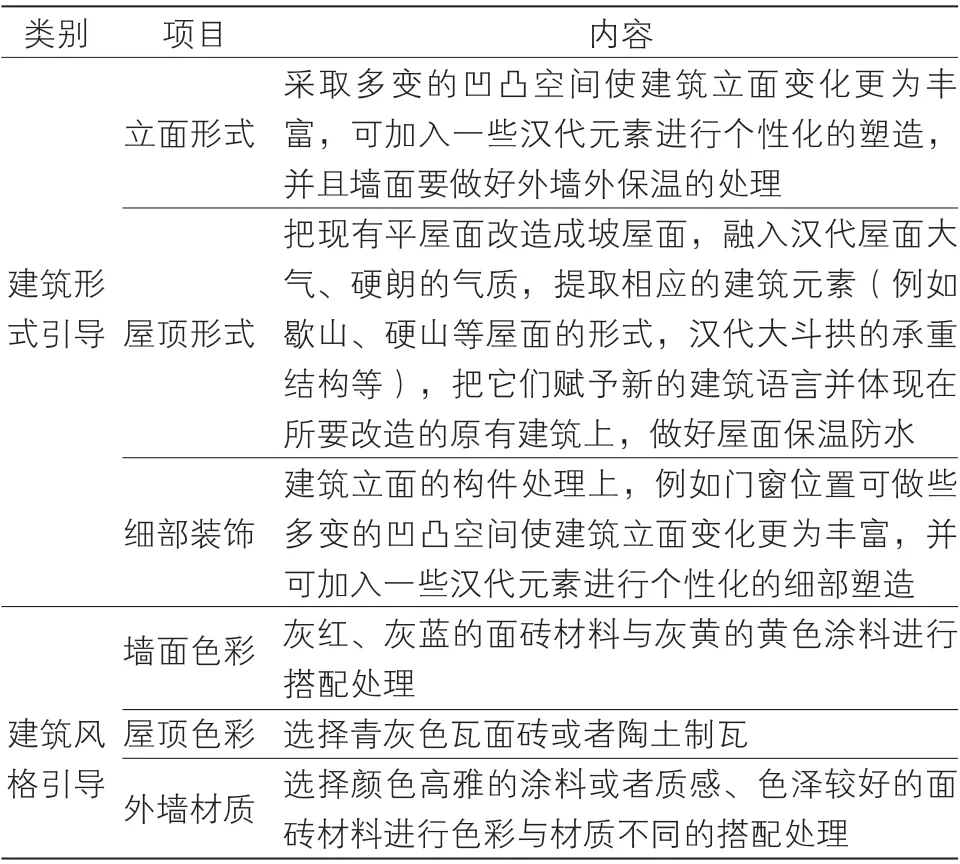

4.2 保护分区

遵循保护规划的原则,基地分为核心保护区、生态保护区、保护协调区、保护控制区。另外,保护协调区和保护控制区之间留有宽度不小于30 m的保护隔离带,作为生态缓冲和视觉隔离。以遗址本体为中心,根据文物的圈层保护理论,将汉长沙国考古遗址公园划分为核心保护区、生态保护区、保护协调区、保护控制区以及绿化隔离区(图5)。

图5 汉长沙国考古遗址公园保护分区

4.2.1 核心保护区

陵墓封土堆周边50—100 m范围和北津城古城墙两侧50 m范围,此范围内进行严格的保护,不允许对原有遗址进行改动,不能有除考古行为以外的人为活动和建设活动。保护范围内只能进行遗址保护、展示和考古工程,所有工程设计和实施方案须按法规规定程序报批后方可实施,严禁与遗址保护、展示和考古无关的建设项目入内。

4.2.2 生态保护区

陵墓区域以西的山体部分,进行适度的保护,主要对原有地形地貌恢复维持原状,不能有生产生活性活动,但可以进行不影响生态环境的小范围活动。

4.2.3 保护协调区

指生态保护区以西区域至公园边界,北津城核心保护区东西两侧区域。通过对汉代场景的还原以及汉代生活的体验,让人们重温大汉古风。

4.2.4 保护控制区

指遗址公园和北津城以外的建设控制区域。通过对建筑高度、开发强度、建筑风格、色彩等方面的控制,与遗址保护区的整体风貌相协调。

4.2.5 绿化隔离区

指遗址公园和北津城外围约30 m宽的绿化带,隔离遗址区与城市建设区,起到生态缓冲、环境保护的作用。

4.3 保护措施

根据遗址保存现状及展示规划需要,规划形成覆盖保护、生物保护和围栏保护三种方式。

4.3.1 覆盖保护

覆盖保护是对已经发掘或已探明未经发掘的地下遗迹采用自然土或人工材料进行覆盖保护,将遗迹原封不动地保存于地下,以防止各种人为和自然因素的破坏。覆盖的厚度,应不低于遗迹表面之上1 m。

4.3.2 生物保护

生物保护是在清除地上遗迹表面有害植被的同时,采用浅根系、能防止水土流失的植物对地上遗迹进行植被保护,一方面可以防止水土流失,另一方面可以有效减少有害植被的滋生。实施对象包括墓葬封土、陵园遗迹地上夯土部分及北津城城垣等。

4.3.3 围栏保护

围栏保护是在遗迹本体周围采取围栏、植被等隔离围护措施,隔离设施形式应与遗址景观相协调。针对地上遗迹和部分墓葬封土,可采取此措施。

4.4 建筑整治

规划拆除遗址保护范围内影响景观环境或破坏遗址风貌的建筑,包括临时性搭建的建构筑物、已经停止使用的建构筑物以及违章建筑等。拆除直接占压遗址本体的各类不当设施,如民居、厂房和其他生产生活设施等。规划范围内有部分建筑质量较好,进行修缮和立面改造后,可以改建为公园的功能用房。建设控制区内已建玫瑰园小区、污水处理厂及部分安置小区予以保留,但必须进行必要的风貌改造,使之与遗址公园总体风貌环境相协调。

4.4.1 建筑分期拆除

规划近期搬迁陵墓群和北津城遗址保护范围内距离遗址较近的居民,中期搬迁谷山西侧保护范围内村落以及北津城其余村落和工厂企业,远期根据市场开发情况搬迁建设控制区内的民居、村落和企业等。对搬迁后的房屋建筑实施拆除,对部分予以保留的建筑实施改造。

4.4.2 建筑风貌引导

(1)已有建筑改造

提炼汉朝建筑元素加以塑造,以现代建筑的语言方式表达并呈现出来。在空间塑造、色彩、装饰材料的选择上均结合原始建筑,配以现代设备和设施,并带有自身特点,使“新”和“旧”得到较为合理的融入。规划对现状质量较好的建筑予以保留,其中银杉路东侧的安置小区应尤其注意对建筑立面进行整治,其建筑色彩应与遗址公园整体风貌保持一致,并符合长沙市城市色彩规划的要求(表1)。

表1 已有建筑风貌改造要求

(2)新建建筑引导

对遗址保护范围内建设的与遗址保护、展示、管理、服务有关的博物馆、管理中心、展示厅、服务中心、厕所等设施建筑,控制区范围内各类建筑的高度、色彩、形制必须符合遗址保护要求,按照遗址景观保护要求进行设计,使其与遗址区的整体风貌相协调(表2)。

表2 新建建筑风貌要求

4.5 开发管制

4.5.1 开发强度控制

容积率控制规划旨在体现基地特色,落实设计理念,强化宜居、宜游概念,并充分达到规划控制的目的。为对遗址公园周边进行有效的风貌控制,建议公园周边地块采用相对较低密度的开发模式,为遗址公园营造优质的周边景观环境。公园范围外的商业及办公进行次第增高的容积率开发。地铁站处可适当进行较高的容积率开发。

4.5.2 建筑高度控制

北部地铁站点周边和南部居住组团较高,这两个区域位于谷山—遗址公园—湘江景观轴线的两侧,对其视线范围不造成遮挡,因此可以适当拔高。遗址公园南部居住组团高度以不超过谷山山脊高度为原则。银杉路以东至湘江的建设控制范围内的建筑高度严格按照《汉长沙王陵墓群保护总体规划(2012—2030年)》中所设定的指标执行。

5 遗址公园的规划实施

考古遗址公园不仅建设过程中一次性投入成本较高,而且考古遗址公园建成后的日常运营开支耗费较大,是影响考古遗址公园建设与可持续发展的主要制约因素,资金不足往往导致考古遗址公园建设品质较低或后期运转困难。当前我国大部分考古遗址公园的运转经费并不乐观,园内的收入项目相对单一,传统的遗址展示和文物陈列已经无法满足大众的文化需求。传统的考古遗址公园在规划阶段大多缺乏以后期运营为导向的策划与设计,未能协调公园建设的一次性投入与后期持续运营的关系。因此,考古遗址公园的建设必须向立足遗产活化、融合新兴业态、带动区域与民生发展的综合文化空间转型,必须突破传统的空间规划层面,充分发掘遗址的文化内涵,从顶层设计层面统筹指导遗址公园未来的建设和运营。

5.1 建立管理机制

良好的管理制度保障和资金、人才、技术等方面的支持是汉长沙国考古遗址公园保护开发的基础。此外,还应积极鼓励公众参与保护,处理好居民拆迁安置、就业等社会问题,妥善解决民生问题,促进遗址公园保护开发的顺利推进。

5.1.1 成立管理机构

按照《国家考古遗址公园创建及运行管理指南(试行)》的要求,参考借鉴国内外考古遗址公园的先进经验,设立具备独立法人资格的专门管理机构来开展考古遗址公园日常管理工作,是考古遗址公园良性建设和运营的基本保障。汉代长沙王陵墓群遗址现由多家单位管理,尚无专门的保护管理机构。为了有效协调遗址保护与区域社会经济发展的关系,使遗址得到更加有效的管理,需建立专门的遗址公园保护与建设管理机构——汉代长沙王陵墓群管理委员会,负责汉代长沙王陵墓群保护管理的具体工作。管委会下设相关职能部门,负责遗址公园的日常维护,包括文物标本、资料的征集、整理、保管、研究、鉴定,藏品的管理、科学保护,遗址的安全保卫,陈列讲解、旅游宣传与策划、公众教育,以及绿化养护、设施更新等工作。

5.1.2 制定管理办法

尽快根据保护规划编制《汉代长沙王陵墓群保护管理办法》,为汉代长沙王陵墓群保护提供良好的法制环境,依法进行管理。设立规章管理制度,制定《汉代长沙王陵墓群文物保护日常维护管理制度》《汉代长沙王陵墓群巡视管理制度》《汉代长沙王陵墓群陈列管理制度》《汉代长沙王陵墓群游客管理工作制度》等制度,使遗址保护落实到具体操作执行。同时,通过多种手段,鼓励公众和民间组织参与遗址保护,促使文物保护意识被公众普遍认同和接受,内化为公众的价值观和行为动机。

5.2 创新运营机制

5.2.1 创新收入模式

遗址公园建成后的日常运营成本昂贵,仅仅依靠财政拨款维持运营,将难以为继,不利于有效保护和可持续发展。汉长沙国考古遗址公园不仅要有文化吸引力和景观震撼力,更要有自我创收能力,应作为经营项目来运作,因此商业模式的创新尤为重要。考古遗址公园的商业模式一般包括收入模式、营销模式、经营模式、管理模式、资本构架及融资模式。其中,收入模式包含传统观赏旅游收入模式、体验式观赏旅游收入模式、休闲旅游收入模式、区域开发收入模式、房地产收入模式等,即门票收入、休闲收入、商业收入、度假地产收入等。汉长沙国考古遗址公园的收入,包括核心区门票、各种体验项目二次消费(如虚拟体验宫、汉文化主题娱乐)、餐饮住宿和夜间消费(如汉代街肆)以及商业地产(北津城不夜城)和度假地产(王宫酒店、度假酒店)等。

5.2.2 创新融资模式

遗址保护与展示利用工程耗资巨大,政府应尝试通过合资、合作、委托经营等方式开拓多元融资渠道,允许和鼓励社会资本进入文化遗产保护与展示利用领域。在遗址公园的前期建设中,利用汉长沙国考古遗址公园位于中心城区的有利区位条件,通过周边土地的增值补偿拆迁工程资金,后期通过文旅产业的规划,带动社会经济的发展,反哺遗址保护资金所需。汉长沙国考古遗址公园建设要采取争取国家和省市资金支持、加大对外招商引资力度、加强与金融机构合作、成立遗址公园基金会、鼓励民间资本投资等多种融资方式。具体来说,要抓住国家重视文物保护、大遗址保护等政策机遇,积极争取中央、省、市政府的政策资金扶持;通过政府招商部门、旅游企业招商部门、专业招商机构、关联企业及关联人、专题招商会、参加招商会、媒体传播招商等渠道进行招商引资;按照经营产业的思路,充分盘活资产存量,加强与金融机构合作,推进有收益的公共服务设施及旅游项目建设;争取非营利性公募基金会的支持,接受关心历史文化保护事业的团体和个人的赞助;积极鼓励长沙及其周边民间投资,汇集零散投资,集腋成裘,也是一条有效的融资渠道。

6 结语

汉长沙国考古遗址公园在规划之始,以打造国家考古遗址公园的高标准进行设计,虽然目前主要遗址的主动考古发掘工作还未开展,但从城市建设过程中已少量发掘或已追回的部分盗失文物的巨大价值来看,随着后续考古发掘的进行,将有更多更具价值的考古发现,为汉长沙国考古遗址公园申报国家考古遗址公园奠定坚实基础。本文就汉长沙国考古遗址公园因处于城区可兼为城市公园的优势条件,探索了作为城市型考古遗址公园的规划建设策略,可以作为同类型考古遗址公园规划建设的借鉴。后续根据汉长沙国考古遗址公园的建设及考古发掘工作的进展情况,相关发展、保护与实施策略需做进一步的探索与创新。

① 秦汉考古专业委员会主任信立祥先生在考察遗址后感叹:“长沙国王陵数量多,分布集中,自然人文环境优越,称得上是汉代诸侯王陵寝的百科全书。”