运用在线数字博物馆资源进行古生物学线上教学的体会

2022-08-13刘乐

刘乐

(中国矿业大学(北京) 地球科学与测绘工程学院,北京 100083)

古生物学是研究地质历史时期的生物界及其发展的科学,而化石是古生物学的研究对象。化石是保存在岩层中的地质历史时期的生物,其遗体、遗迹或与其相关的有机分子残留[1]。能够保存为化石的古生物只是地球上曾经生活过的生物中极小的一部分,而人们发现的化石又是所有得以保存的全部化石中的一小部分;化石在发掘和采集过程中也有潜在的损坏可能,因而化石是非常珍贵的资源。在古生物学课程的教学过程中通常需要设立相应的实验课时用于对化石标本进行观察。但通常而言,实验课时对于教学任务而言相对紧张,而教学用化石标本经过多年来的“代代相传”,普遍存在不同程度的磨蚀、损耗,难免存在关键特征不清晰、不完备、不典型等状况。在有限的实验课内,学生经常难以认识清楚古生物的形态结构,进而影响到其对化石的鉴定及在实习实践环节中运用课上所学知识的能力。受新冠肺炎疫情的影响,一部分课程不得不转入完全线上教学或线上线下教学相结合的模式,学生的实验课及野外实习化石采集等教学环节都受到了不同程度的压缩,如何在这种学生无法长时间接触观察化石实体的情况下形象生动地展示课程内容成了需要解决的重要问题。

另一方面,我国是古生物化石大国,辽阔的国土、丰富的地质资源蕴藏着诸多珍贵的古生物化石,如震惊世界的寒武纪澄江生物群化石、独具特色的晚古生代华夏植物群化石等[2]。全国各主要城市的自然博物馆作为重要的科普教学基地,其中收藏有大量精美的化石藏品。此外,我国古生物学研究水平位于世界前列,各高校、研究所等科研机构设立的博物馆,如北京大学地质陈列馆和中国科学院古脊椎动物与古人类研究所博物馆的化石标本也广泛地被用于教学和科普工作。近年来我国亦新建大量非公立博物馆,也在古生物化石的收藏、展示及科普方面发挥了独特的作用。截至2018年,我国已有5 354家博物馆登记在册[3],充分利用这些博物馆的馆藏资源,对于提升古生物学课程的教学质量有重要价值。随着网络、大数据、3D 技术、人工智能的不断发展,具有网络化、智能化特征的数字化博物馆获得了全新的传播媒介[4],从而更具趣味性、个性化、开放性和互动性[5],古生物博物馆的应用和科普服务功能也得到了空前的强化:国内众多博物馆基于移动端平台,建立了微信科普公众号、小程序[6],并运用社交媒体实现对古生物科普教育的潜在受众群体的差别化精准推送[7];一些国外的博物馆提供了大量藏品的高清图片及古生物教学课件、影片的线上访问接口,这为古生物学课程的课堂教学及课外补充学习提供了良好的素材。此外,众多博物馆致力于推动数字化、信息化建设,提供了数字化3D 模型[8]、场景仿真模拟器、虚拟现实(VR)、混合现实(MR)及增强现实(AR)平台[9-10],这些新技术的运用在极大地扩展博物馆的教育功能的同时,也有效增加了观赏博物馆藏品的趣味性,对激发学生的兴趣、调动学生学习积极性有重要的作用,如基于场景仿真模拟器制作的各种植被景观复原图[11]。

笔者从事古生物学教学工作以来,坚持尝试运用在线数字博物馆资源对古生物学课程教学工作持续改进,在近两年的教学工作中取得了良好效果。现将其作为案例进行简要分析。

1 方法及数据

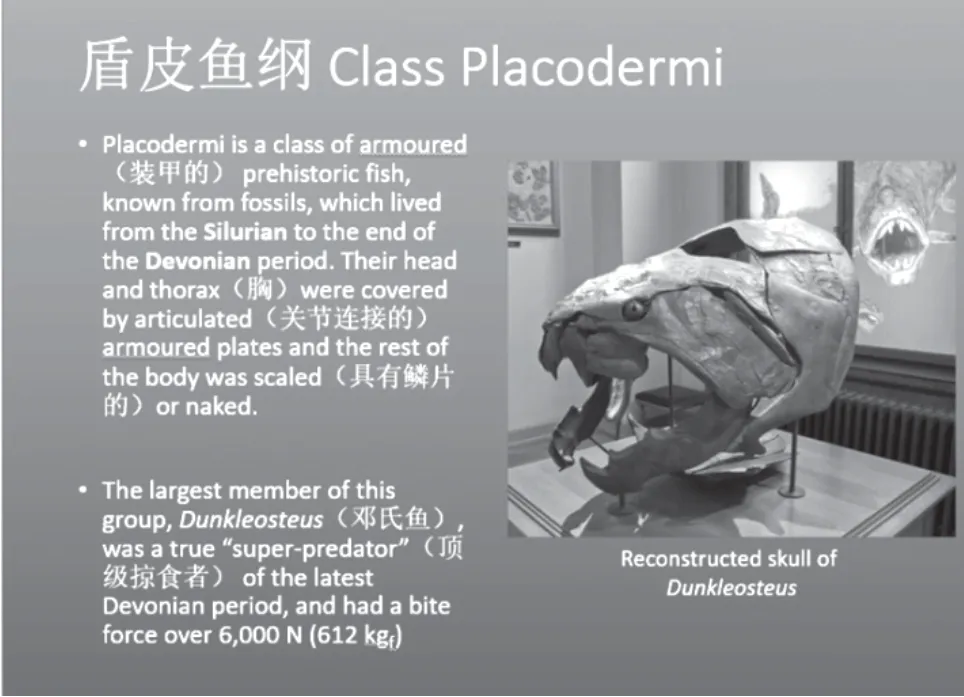

中国矿业大学(北京)地质类专业基础课《地层古生物学》面向二年级资源勘查工程、地质工程及地下水资源科学专业本科生开设。课程前半部分涉及古生物学相关知识,包括大量史前生物化石的外部形态和内部结构,设置11 次理论课和5 次实验课,共计32 学时。在往年的实验课教学中,学生需要在每次2 学时的实验课中完成化石手标本的鉴定、素描、形态结构描述等作业任务,往往时间不足而需要在课后完成,影响了对标本的观察效果。因新冠肺炎疫情原因,2019-2020 学年春季学期及2020-2021 学年春季学期的授课分别采用了全线上及部分线上教学的模式,就此我们结合国内外一些博物馆的数字化馆藏资源,采用课堂或腾讯会议平台PPT 教学(见图1),并借助微信课程群发送这些网络资源给学生,组织师生讨论互动以巩固所学知识,教学内容涵盖了古无脊椎动物、古脊椎动物和古植物等多方面知识点,学生反映效果很好。

图1 结合国外博物馆数字化藏品的双语教学PPT

笔者对近两年的《地层古生物学》试卷学生作答情况进行了分析。将《地层古生物学》课程教学目标依据涉及知识内容,拆分为四个指标点:

(1)明确古生物学的定义,掌握古生物学基础理论和基本概念、应用和方法,熟悉化石的保存类型、古生物分类命名原则。

(2)熟悉古生物各主要大类的一般特征、分类、生态、演化及地史分布,熟悉常见化石代表、特征及其应用价值及范围。

(3)熟悉地层学的定义、研究内容和任务,掌握地层学基本概念和理论,掌握地层划分、对比的方法,了解地质年代学、沉积岩相和古地理、历史构造分析的基础理论。

(4)熟悉各地质断代时代及其地层发育类型和时空分布特点,重点掌握我国地层的分布和发育规律,以及生物化石、沉积相和古地理特征,熟悉我国能源矿产分布的地层学特征与规律。掌握我国地史学的基本特点和分析方法。

涉及对化石形态结构特征掌握的知识点主要对应课程教学目标的指标点2,往年主要通过课堂讲授结合实验课观察的方式开展教学,并基于学期末结课考试中的相关题目,结合实验课完成报告的方式对学生掌握情况予以考核。在2019-2020 学年春季学期及2020-2021 学年春季学期,常规的教学进程受到新冠肺炎疫情影响而被调整,前述的课堂及实验室教学环节都不同程度地被线上教学所替代。但由于教学大纲限定,这两个学期的课程考核方式仍维持不变。将这两个学期的实验课报告及期末考试试卷按其中题目所对应的指标点进行拆分,所得成绩分布如表1、表2所示。

表1 2019-2020 学年春季学期《地层古生物学》成绩构成与教学目标对应关系

表2 2020-2021 学年春季学期《地层古生物学》成绩构成与教学目标对应关系

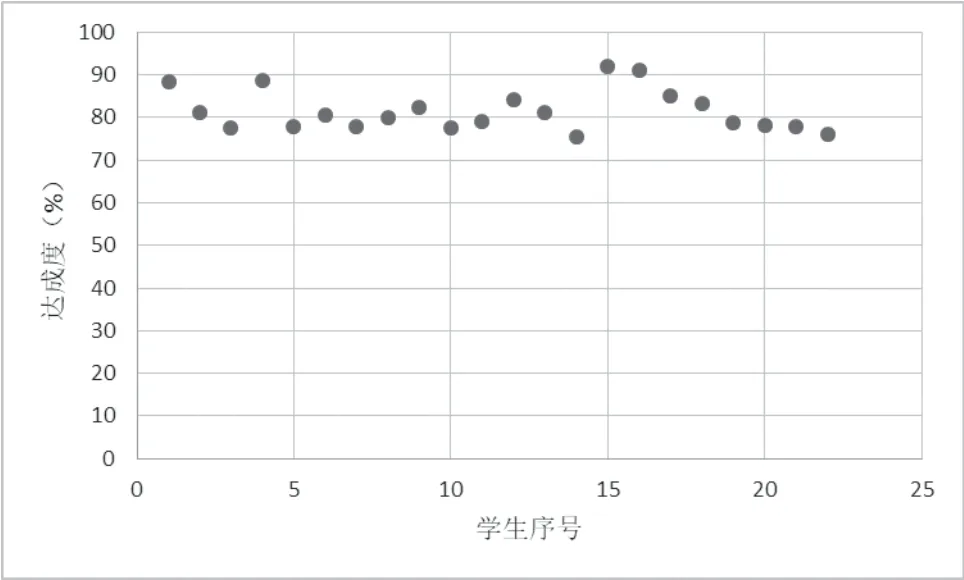

基于上述成绩构成关系,我们将学生的成绩表现予以拆分,其中涉及到指标点(2),即对化石形态结构特征知识点的掌握情况,绘制散点图进行统计,如图2、图3所示。

图2 2019-2020 学年春季学期《地层古生物学》教学目标指标点(2)达成度分析散点图

图3 2020-2021 学年春季学期《地层古生物学》教学目标指标点(2)达成度分析散点图

2020 及2021年度《地层古生物学》课程教学任务因受新冠肺炎疫情影响,分别采取了全面线上和线上线下混合教学模式,就线下课堂教学效果来看,大多数学生都能够认真听讲并对本课程表现出较为浓厚的学习兴趣。在实验课课时经过压缩、调整之后,学生对古生物不同类群的形态、结构特征能有较为清晰和完备的认识,达到了预期的教学目标。

2 结语

对于运用博物馆数字资源开展线上教学,笔者主张利用网络资源,弥补实验课时的不足。古生物学很大程度上是基于对化石标本的观察描述进行教学的,网络教学过程中学生无法如平时实验课一样近距离接触形形色色的化石,这就更需要运用丰富的网络资源来为学生建立对各门类古生物形态结构形象的认识。通过运用国内外的数字化博物馆和古生物学数据库收藏的大量保存完好、特征清晰的化石的高清晰度照片,结合动态视频、模拟器及3D 技术等,在课程教学中加入大量这样的素材,可以为听课学生建立起不亚于实验课肉眼观察的视觉体验,从而更好地理解所讲授的内容;在课外结合微信、微博科普公众号等社交媒体平台,能够使学生在线上教学中有足够的兴趣并在课时中吸收足量的知识,达成教学目标。