山西省生态系统服务价值与经济协调发展的时空演化研究

2022-08-11杨翠翠秦明星张亚军邢舒涵王亚南李泽瑞

杨翠翠,秦明星,张亚军,邢舒涵,王亚南,李泽瑞

(山西农业大学 资源环境学院,山西 太谷 030801)

生态环境是经济发展的重要依托,随着全球经济的快速发展,其承受的压力逐级增加,日益严重的生态环境问题正在向人们发出警告。我国作为世界第二大经济体、世界第一大工业国和世界第一大农业国,生态环境问题更是突出,“走绿色发展道路,建设美丽中国”已成为我国新时代发展的重要理念。山西省作为典型的能源资源型大省,其生态环境质量的好坏直接影响美丽中国的建设。近年来,习近平总书记多次视察山西,强调要加强生态文明建设,把绿水青山就是金山银山的理念落到实处;落实精准治污、科学治污、依法治污,全方位、全地域、全过程开展生态环境保护,提速建设美丽山西。为深入贯彻习近平总书记精神,山西省政府提出要建设美丽山西就必须坚决贯彻“两山”理念,挖掘环境保护参与经济发展的新方式、新手段和新途径,努力提高生态文明建设的成效。因此,如何有效推进产业结构转型升级,在发展山西经济的同时提升生态之美,促进区域生态环境和经济建设协调发展,成为现阶段山西省发展的首要任务。

近年来,国内学者基于Costanza和谢高地等的研究经验,对不同区域生态与经济的协调关系展开了研究。张学斌等以石羊河流域为研究对象,通过测算生态经济协调度指数,评价其生态环境与经济发展水平,发现该地区冲突区域较多,经济生态发展存在较大的潜在危机。赵永峰等运用层次分析法并构建耦合协调度模型,发现内蒙古城市化—社会经济—生态环境系统协调度不断提高。郑炜对广东省经济环境与水生态系统的协调状况进行分析,发现二者协调程度较低,但有提升的趋势。张养安等通过建立生态与经济的耦合模型,发现西北干旱地区生态与经济的协调发展水平较低,须通过调整产业结构、加大生态环境保护力度等措施促使该地区生态经济健康发展。范胜龙等通过功效函数模型和协调度模型,综合评价了福建省长汀县生态与经济发展现状,发现其协调度呈先上升后下降的发展趋势。刘国峰等构建资源利用—生态环境—经济增长系统,通过耦合协调模型和GM(1,1)灰色模型,预测未来3年丝绸之路经济带资源利用—生态环境—经济增长系统耦合协调度呈上升态势。对于山西而言,崔晋生发现,近年来山西省经济发展与自然生态协调水平有所改善,但仍存在较多问题。姚田田利用旅游经济与生态环境综合效益模型和协调发展模型等,探究太原市2006—2015年旅游经济与生态环境的协调状况,发现太原市经济发展较生态环境发展快,其生态环境面临巨大压力。刘凤兰基于山西省土地利用变化数据,探究2000—2008山西省生态系统服务价值动态变化特征及演变趋势,发现该地区生态破坏严重,生态服务价值持续下降。

综合已有研究发现,尽管学者们对生态与经济协调关系的研究越来越重视,但以县级为研究尺度,结合各县域经济发展状况,探究长时间序列下区域协调发展模式的研究还不够广泛,尤其对山西省各县域多年生态与经济状况展开的研究相对较少。因此,本文以山西省107个县域为研究单元,首先在谢高地等提出的单位面积生态系统服务价值当量表基础上进行修订,制定符合山西省实际情况的当量因子表,并为每类土地赋予不同的当量值;其次通过测算各研究时期山西省区域生态系统服务价值(Ecosystem Service Value,ESV)表征山西省生态环境质量变化特征,同时借助国民生产总值数据揭示山西省经济发展现状,综合分析山西省经济发展与生态环境协调演变特征;最后引入空间统计方法中的Getis—Ord G指数,探究区域生态与经济的空间关联关系和空间分布模式,揭示山西省生态保护与经济发展间存在的矛盾,为未来制定山西省经济发展政策及实施生态环境保护提供参考。

1 研究区域、研究方法与数据来源

1.1 研究区域概况

山西省是我国能源资源大省,位于北纬34°34'~40°44',东经110°14'~114°33'之间,北与内蒙古相接,西与陕西相邻,南与河南相望,东靠河北,地跨黄河、海河两大流域,是华北地区重要的交通枢纽。山西省是典型的黄土高原山区地貌,东部以太行山为主,西部以吕梁山为主,中部地势较低,以盆地为主,人类活动较为丰富,具有“两山夹一川”的地形特点。全省属温带大陆性季风气候,各地年平均气温介于4.2~14.2℃之间,降雨量介于358~621 mm。全省共11个地级市,2020年常住人口3 491.561 6万人,地区生产总值(GDP)17 026.68亿元。2021年推出的《山西省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确指出,未来山西省将不断提高经济水平,争取到2035年经济总量达到全国中游水平,同时将全面形成生态文明制度体系,严格落实生态保护机制,努力实现资源型经济转型任务。

1.2 研究方法

1.2.1 生态系统服务价值的测算 生态系统服务价值是以货币的形式定量估计区域生态系统的服务功能,测算过程包含确定生态系统服务价值当量表、统计各类土地利用类型面积和测算研究区生态系统服务价值3个方面。

(1)确定生态系统服务价值当量表。谢高地等结合中国实际发展状况,制定出符合中国现状的生态系统服务价值当量表,反映了全国背景下生态系统的贡献价值,但针对特定区域研究时还需进行一定的修正。本文基于单位面积粮食经济价值法,结合山西实际发展状况及研究期间粮食平均价格,并根据“一个标准生态系统服务经济价值等效系数是单位面积农田提供的食物生产经济价值的1/7”准则,计算出山西省生态系统服务价值当量表(表1)。

表1 山西省单位面积生态服务价值当量 元·hm-2

(2)提取各土地利用类型面积。利用ArcGIS软件,将山西省各研究期土地利用类型统一归并为耕地、林地、草地、水域、建设用地和未利用地6大类。

(3)测算生态系统服务价值(ESV),公式如下:

式中,ESV代表生态系统服务价值(元);LUC指土地利用类型i的面积(hm);VC是土地利用类型i对应的生态系统服务价值系数(元·hm);n代表研究区土地利用类型数量(公式1)。由于山西大多数地市具有“山多人稀”的特点,因此,本文使用单位面积AESV(Area Ecosystem Service Value)来反映某一地区生态贡献价值(公式2)。

式中,AESV、AESV分别表示t1、t2时刻某研究单元地均生态系统服务价值(元·hm);RESV(Rate of Ecosystem Service Value)代表单元地均生态系统服务价值变化率(%)。

1.2.2 经济生态协调发展评价 为分析山西省生态环境与经济发展的空间演化关系,本文参照已有文献研究结果,通过测算ESV与GDP的比值得到经济生态协调度指数(Economic and Ecological Index,EEI),以此来衡量研究时期经济与生态的协调关系(公式4)。为能直观反映生态环境与经济发展变化过程中二者的动态协调程度,构建经济生态协调度变化指数(Change of Economic and Ecological Index,CEEI),即研究期内ESV变化率与GDP变化率之比(公式5)。

式中,ESVp和ESVp分别表示研究时段始、末年份的生态系统服务价值(亿元);GDPp、GDPp分别表示研究时段始、末年份的GDP值(亿元)。

研究参照魏伟等对中国经济与生态协调度的划分标准,结合已有研究结果,对EEI比值进行如下划分:当0≤EEI<0.3或EEI≥1.8时,表明该区域经济生态协调程度极低,属于高度恶化区;当0.3≤EEI<0.6或1.5≤EEI<1.8时,表明该研究区呈恶化状态,属于恶化区;当0.6≤EEI<0.9或1.2≤EEI<1.5时,表明此研究区处于恶化协调过渡阶段,属于恶化协调过渡区;当0.9≤EEI<1.2时,表明区域经济与生态协调程度高,属于协调区。

公式(5)存在4种情况:(1)当ESV变化率与GDP变化率均大于0时,经济—生态系统呈协调状态,表明研究区域在发展经济的同时较好保护自然环境;(2)当ESV变化率小于0,而GDP变化率大于0时,经济—生态系统呈非协调状态,表明该时期研究区在大力发展经济,忽视了生态环境修复与保护,导致生态环境在高强度人类干扰状况下不断恶化;(3)当ESV变化率大于0,而GDP变化率小于0时,经济—生态系统呈非协调状态,表明该研究区自然资源丰富,生态环境优良,但区域经济发展缓慢,人民生活水平落后;(4)当ESV变化率与GDP变化率均小于0时,经济—生态系统呈极度不协调状态,说明研究区域在前期发展经济时严重干扰生态环境,导致其几乎失去自我调节能力而极度恶化,不得不大范围的展开生态修复,以提高生态系统服务价值,同时,受生态环境影响,区域经济发展也受到极大制约。

1.2.3 空间统计分析 空间统计学方法可以分析某一研究属性值在不同时段的动态演化规律,其中局部空间关联指数是空间自相关分析中的一种方式,通过测算某一空间单元属性值与其周围单元之间的空间异质性程度,揭示该空间单元取值与其周围单元值的关联程度。常见的局部空间分析指标有局部Moran's指数和局部Geary系数。本文通过Getis—Ord Gi*指数测定山西省经济发展与生态环境协调度的冷点和热点地区,揭示其空间局部关系,探究经济与生态环境协调度之间可能存在的空间分布关系,计算公式如下:

式中,X为地区单元i的观测值;W为空间权重矩阵,空间相邻为1,不相邻为0。若G值显示为正,表明i地区周围的值相对较高,属于热点地区;反之则为冷点地区。

1.3 数据来源

研究采用的社会经济数据来源于2000—2020年《山西统计年鉴》、《中国城市统计年鉴》和《山西省国民经济和社会发展统计公报》等。土地利用类型数据来源于“中国科学院资源环境与数据中心”提供的山西省30 m土地利用现状遥感监测数据,将各研究时期土地利用数据统一归并为一级类,包括耕地、林地、草地、水域、未利用地和建设用地6类。

2 结果与分析

2.1 生态系统服务价值时空动态变化

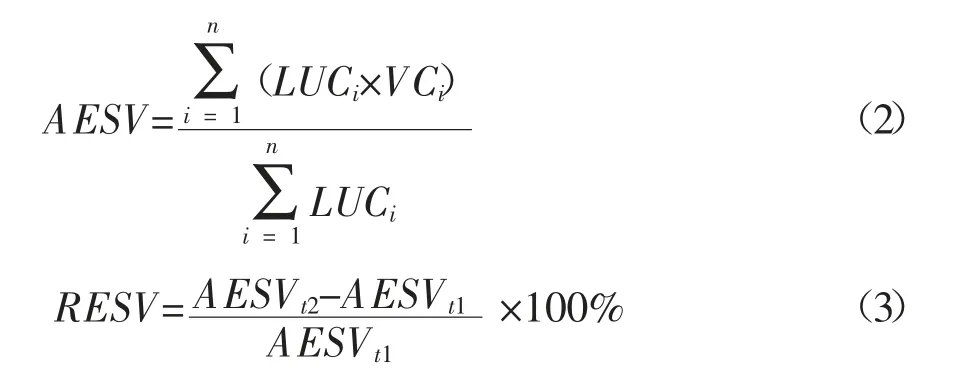

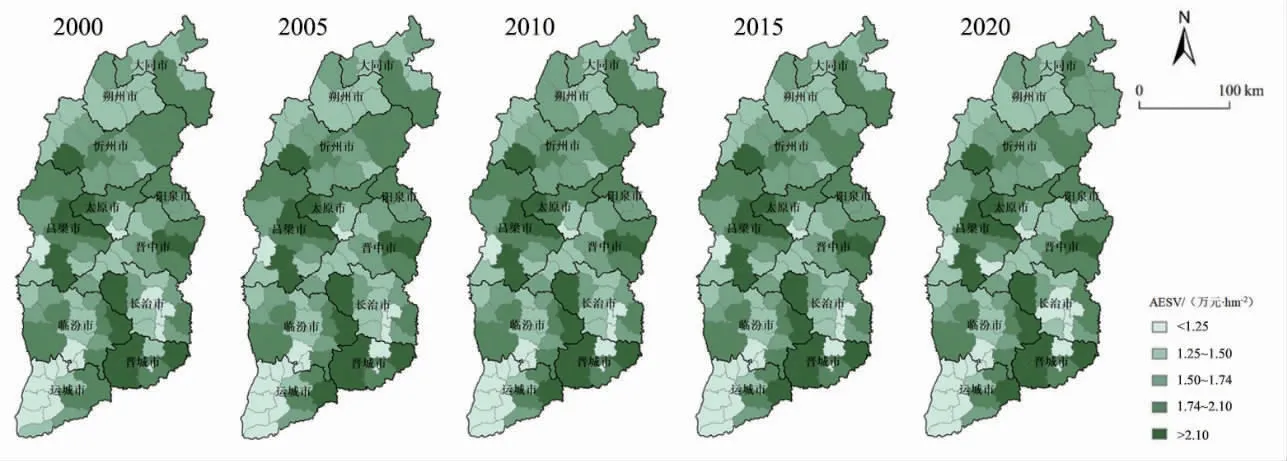

根据公式(1)和(2)测算结果,山西省AESV呈先下降后上升再下降的发展趋势(图1)。从时间维度来看,2000、2005、2010、2015、2020年全省AESV分别是17 094.40,17 084.95,17 108.73,7 081.05,16 862.22万元·hm。主要原因是2000—2005年期间山西省开始建立社会主义市场经济体制,全面推进经济体制改革和扩大开放,由于发展经济的同时缺乏生态保护意识,导致生态系统服务价值下降。2006年起山西省政府响应国家号召开始重视生态保护,大面积退耕还林、还草使得生态系统服务价值得到有效提升。2010年山西省转型发展开启,森林覆盖面积增加,但同时建设用地需求量也明显提升,导致生态系统服务价值再次下降。空间尺度上,研究期间内山西省AESV低值持续分布在朔州、太原东南部、晋中西部、长治中部、临汾中南部、运城西部等地。该类地区地处大同盆地、太原盆地、长治盆地、临汾盆地、运城盆地等区域,是山西省社会经济发展和人口的集聚地区,高密度的人类活动干扰了区域生态系统服务,削弱了该区域生态系统服务价值。山西省AESV高值则主要分布在晋城西部、吕梁、晋中东部、阳泉、忻州等地,该类地区地处自然资源丰富的吕梁山、太行山、太岳山等,具有经济欠发达、城市化水平低的特点,人类活动对生态系统干扰较弱,使得生态服务价值在2000—2020年期间均较高。

图1 2000—2020年山西省地均生态服务价值空间分布

根据公式(3)的计算结果,RESV的动态变化表明,2000—2005年大同、忻州东部、太原、阳泉、晋城与长治接壤地区、运城等地,RESV显著降低;而晋中、朔州等地,RESV显著上升(图2)。2005—2010年RESV显著升高的地区主要分布在大同和朔州两地;忻州盆地、临汾盆地所在区域RESV下降较为明显。2010—2015年山西省除太原市区、娄烦县、泽州县外,其他地区RESV均有明显下降,这与山西在此期间各地致力发展经济有明显关系,同时说明山西在发展经济的同时给生态环境带来很大压力,高密度的人类干扰大幅影响山西省生态环境质量。2015—2020年山西省南部部分地区生态服务价值明显回升,表明在此期间该类地区在发展经济的同时很好的处理了自然资源开发和保护的关系,但其他地区RESV仍在下降,较2010—2015年期间下降更为显著。

图2 2000—2020年山西省地均生态服务价值变化情况

2.2 生态系统服务价值动态变化的原因分析

2000—2020年,山西省生态服务价值(ESV)分别为2 676.45,2 674.97,2 678.70,2 674.36,2 640.10亿元,整体呈先下降后上升再下降的发展趋势。2000—2005年全省生态服务价值降低了1.48亿元,究其原因,主要是耕地、林地面积减少及其向草地、水域、建设用地的转化,其中耕地减少了5.42万hm,损失生态服务价值4.94亿元。2005—2010年全省生态服务价值增加了3.73亿元,主要原因是林地及水域面积的提高,5年期间林地、水域分别增加2.41,0.16万hm,共增加价值8.6亿元,这与严格执行退耕还林、天然林资源保护、水资源保护等重点工程密切相关。2010—2015年全省生态服务价值降低了4.34亿元,主要原因是耕地、林地草地减少,建设用地增加,其中耕地、林地、草地分别减少2.29,0.37,1.01万hm,共损失价值4.6亿元。2015—2020年全省生态服务价值大幅下降,下降了34.26亿元,主要原因是该期间耕地、草地面积大幅下降,分别下降了20.7,16.1万hm,共损失价值40.6亿元,水域面积下降1.4万hm,损失价值7.3亿元,同时建设用地面积大幅增加,增加了34.49万hm。综合分析各类土地利用类型的变动(表2)可知:首先,水域对于全省ESV贡献度最高,占48%,呈先小幅上升后下降的态势;其次,草地对全省ESV贡献率在12%,呈先上升后下降态势,尤其2015—2020年期间大幅下降16.1万hm;另外,耕地对全省ESV贡献率占8%,20年期间该类用地持续下降,累计下降33.14万hm,累计损失价值30亿元以上。2000—2020年期间,山西省建设用地持续增加,共计增加44.1万hm。在山西省经济转型关键时期,合理配置土地利用类型,科学提升生态系统服务价值,已成为促进生态与经济协调发展的关键举措。

表2 2000—2020年山西省各类土地利用面积变化 万hm2

2.3 生态保护与经济发展协调度分析

公式(4)计算结果直观反映了研究区域ESV和GDP的协调关系,若ESV和GDP值均较大,则表明该地区生态与经济发展协调水平较高,较好的贯彻了可持续发展战略。

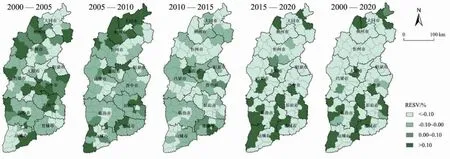

对比5个时段的EEI发现,山西省生态系统服务价值呈现严重不足的现象,生态环境对经济增长的承载力很弱。2000—2020山西省EEI分布有较大变化,且高度恶化区逐渐集中于运城盆地、临汾盆地、太原盆地、忻州盆地、大同盆地等地势较为平缓且自然条件优越的地区(图3)。2000年大同、忻州、阳泉、吕梁、晋中东部、临汾西部等地处于高度恶化区,只有少数地区处于协调区,根本原因在于2000年山西省经济欠发达,生态服务价值则较高,导致经济与生态协调较差。2005年高度恶化区有所减少且协调区增多,表明该时期山西省经济逐渐发展,生态与经济协调度提高。2010年大同、忻州、吕梁、晋中等地区多数高度恶化区转变为恶化区,主要原因是山西省经济得到很大发展,同时对生态环境干扰强度较低。2015年协调区明显增多,且高度恶化区有集中分布趋势。2020年EEI空间分布聚集效应明显,主要表现在高度恶化区集中于地理条件优越的盆地区域。该类地区在大力发展经济的同时,生态系统服务功能没有得到最大发挥,二者协调度较低。山西省必须加大生态环境保护力度,合理调整土地利用结构,注重生态保护机制,建立可持续发展的土地利用模式。另外,在发展经济的同时需要合理处理与生态环境保护之间的矛盾。

图3 2000—2020年山西省经济环境协调度空间演变

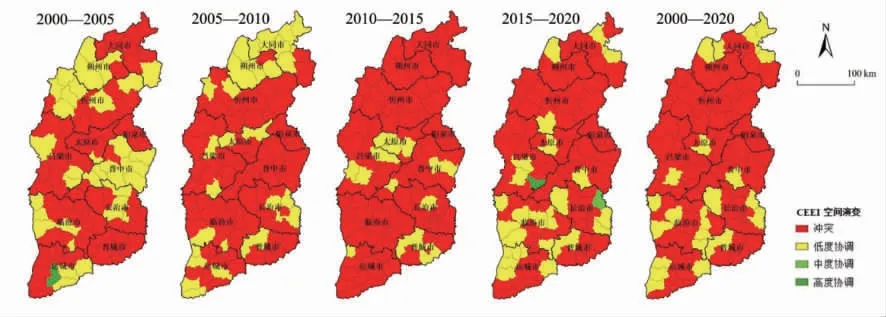

为更进一步表征山西省ESV与GDP协调度的空间演变关系,根据公式(5)测算CEEI,并结合山西省2000—2020年CEEI实际变化特征,按如下标准将各研究期间CEEI值进行划分:(1)CEEI≥1(高度协调区)表明该研究时段山西省ESV的增长速度高于GDP增长速度,经济—生态系统呈高度协调状态。此状态表明研究区生态与经济持续和谐发展,或是已较好的修复前期经济发展对生态环境产生的破坏,使得二者再次达到协调状态。(2)0.6≤CEEI<1(中度协调区)、0≤CEEI<0.6(低度协调区)表明研究区GDP的增长速度高于ESV增长速度,此时经济与生态环境仍处于协调状态,但高强度的经济发展正给生态环境带来压力,CEEI值越小代表生态环境压力越大。经济与生态协调水平越低。(3)CEEI<0(冲突区)表明研究区ESV负增长,较大力度的经济发展已对生态环境产生严重危害,生态经济系统已进入严峻形势,必须及时采取生态修复措施来改善生态环境现状。

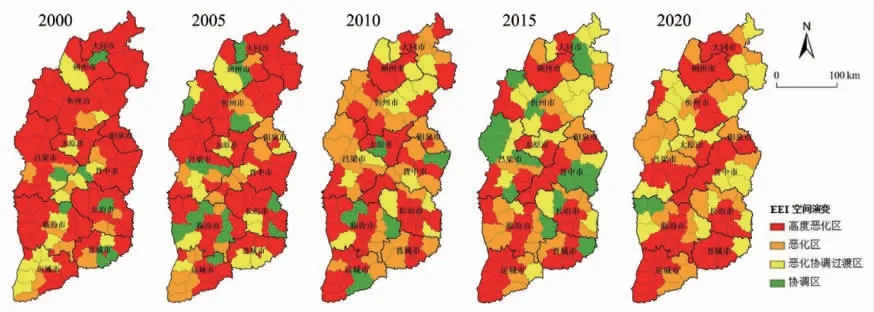

由图4可知,山西省整体经济发展与生态环境协调度较差,尤其2010—2015年期间,只有太原、吕梁、晋中、长治、晋城、运城少数地区呈低度协调,其余地区均为冲突区域。2000—2015年,山西省协调区逐渐变少,冲突区域逐渐增多,表明这些地区经济与生态环境开始受到较大扰动,引起GDP和ESV二者变化率进一步拉大,主要原因是该时期山西省致力于发展经济,忽略了经济发展给生态环境带来的巨大压力,使经济发展速度超越生态系统服务价值演变速度,造成CEEI持续下降。2015—2020年CEEI呈现整体转好,局部恶化的现象,低度协调区开始增多,黎城县、孝义市转为中度协调、高度协调区,这与国家在这一时期大力提高生态环境保护力度有很大关系。目前山西整体经济生态环境恶化区面积远大于协调区,且在地域分布上并不均衡,部分区域出现了两极分化现象。

图4 2000—2020年山西省CEEI空间演变

2.4 生态保护与经济发展协调度空间演变分析

空间统计分析结果显示,山西省经济与生态环境协调发展空间统计值形成5类,如图5所示,用“Z得分”指示统计显著性,Z值为正的位置表示高值的聚类,Z值为负的位置表示低值的聚类。在“Z得分”>1.4时形成“热点”,在“Z得分”<-1.4时形成“冷点”,总体呈现“热点”高度聚集分布模式。2000—2005时期Gi Z Score空间分布图可以看出,该时期山西省经济生态环境协调度空间分布态势整体较为均匀,未见低于均值聚集区,虽有高值聚集区,但只有少数区域分布,且主要分布在运城市。2005—2010年期间,高于均值热点地区分布在山西北部的大同、朔州区域;低于均值区的冷点分布于晋城市,说明这些地区是CEEI波动起伏的主要地区。2010—2015时期内,低于均值的冷点区较大面积出现,主要分布于忻州东南部、阳泉西北部、吕梁东部、长治东南部、临汾运城少数地区,说明这些区域是CEEI波动变化的主要区域。

图5 2000—2020年山西省CEEI研究单元冷点、热点地区分布

从2000—2020整个时段来看,低于均值的冷点地区主要分布在阳泉、晋中西部、吕梁东南部、晋城中部,且聚集效应明显,而大同北部、晋中东南部、长治东部的热点聚集效应也较为明显。这表明山西省经济与生态环境协调发展空间分布状态从2000年均匀分布模式发展变化到2020年高和低2种聚集模式共同分布,进一步说明山西省经济与生态协调发展模式向高和低两端发展,尤其在中东部变化较为明显。

3 结论与讨论

本文以山西省为研究区,基于2000、2005、2010、2015、2020年5期土地利用数据,建立生态系统服务价值评估模型,分析2000—2020年生态系统服务价值与经济发展协调程度时空分异,得出如下结论:

(1)时间维度上,2000—2020年,山西省ESV整体下滑,由2 676.45亿元落至2 640.10亿元。空间尺度上,ESV低值逐渐聚集到运城盆地、临汾盆地、长治盆地、太原盆地、大同盆地等经济发展较好的人口高集聚地区。2000—2005年全省生态服务价值下降的主要原因是耕地、林地面积减少及其向草地、水域、建设用地的转化。2005—2010年全省生态服务价值小幅上升,主要原因是林地及水域面积的提高缓解了耕地、草地面积下降带来的损失。2010—2020年全省生态服务价值大幅下降,该期间耕地、草地面积大幅下降,同时建设用地面积增加,2015—2020年林地略有增加。

(2)目前山西整体经济生态环境恶化区面积大于协调区,且在地域分布上并不均衡。高度恶化区集中分布于中部地势较为平缓且自然条件优越的盆地地区,甚至部分区域出现了两极分化现象,这些问题值得关注。

(3)2000—2020年整个研究期,山西省经济与生态环境协调发展空间分布聚集效应逐渐明显,空间分布状态从2000年均匀分布模式发展变化到2020年高和低2种聚集模式共同分布,也进一步说明山西省经济与生态协调发展模式向高和低两端发展,这与山西近年来区域发展战略密切相关。

本文采用的生态服务价值时空分异的研究方法相比于传统静态分析更具有科学性和实践性,研究结果可直观反映山西省生态与经济发展现状及二者间的协调关系,为定量化评估山西省经济与生态协调关系做出了有益探索,同时为全省未来土地利用配置、政治经济政策修订以及实现可持续发展、降低生态环境干扰程度、加强生态治理与保护等提供了理论参考。