大学生心理素质的培养和训练研究

2022-08-09刘晓敏

刘晓敏

(吉林工程技术师范学院,吉林 长春 130052)

伴随经济社会高速发展和生活节奏的不断加快,当代大学生学习、就业、情感等方面的压力陡增,心理健康状况不容乐观,心理危机事件频发。了解大学生的心理健康状态,发现心理问题成因,通过科学及时的心理干预,帮助他们排除心理障碍,预防和消除潜在的心理疾病,促进身心健康成长,已经成为当前高等院校教育工作的重要任务之一。

一、心理素质的概念和内涵

(一)什么是心理素质

心理素质,是人在社会环境、自然环境的影响下形成的具有鲜明标志的个性化的心理状态和特质,是包含认知能力、情感体验与管理能力、意志品质、心理需要、后天养成的爱好等专属品质。

(二)心理素质的特性

心理素质具有遗传性,但这仅仅是心理素质的生理基础,国内外心理研究者也在这个问题上进行了研究和探讨,部分观点认为一个人所遗传的心理素质来自父辈,也就是我们通常所讲的族群特征基因,但这个因素并不是确定因素。

(三)提高心理素质的重要性和必要性

心理素质直接影响个体的身心成长,良好的心理素质,不仅可以表现出自信、乐观、自律、坚强、冷静、敬业、勤奋等优越的个性,还能够使得人的智能水平,即感觉、知觉、记忆、专注力、思维能力等得到最大限度的发挥。

二、大学生群体心理素质现状及问题

(一)迷茫消极心理丛生,自我认知模糊,目标缺失

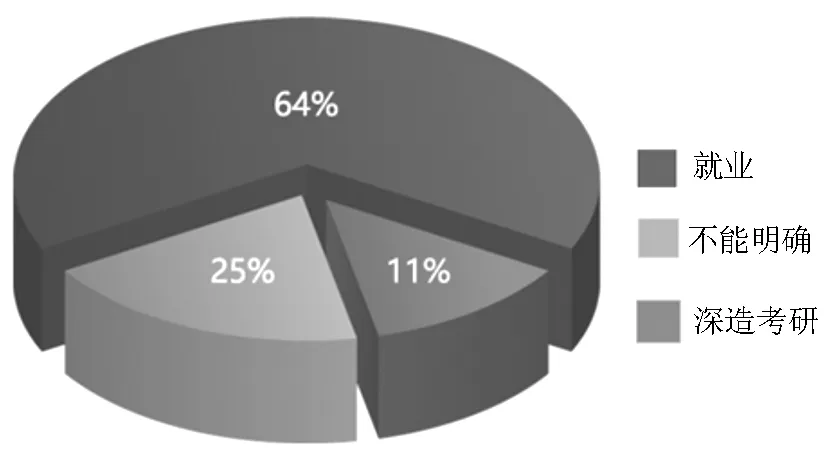

大学阶段,摆脱了高中阶段繁重的学业压力,大学生普遍进入了一种松弛的状态,紧张心理消除了,反而会产生心理落差,导致很多大学生陷入迷茫的状态[1]。对未来自己的发展方向认识不清,是继续在学业方面努力、还是毕业后进入社会和职场打拼,新的人生议题摆在眼前,对于缺少社会经验的他们,是很难做出正确决定的。实际调研中,我们发现有11%的大学生觉得自己将来要进一步深造,64%的学生选择就业,还有的25%的学生不能明确说出自己的目标,等待家里安排或和同学一起北漂、海漂,只要能赚到钱就行,还有的学生则表达自己可能要去做直播等等。近三成的学生没有明确的目标,反映了当代大学生自我认知模糊、目标缺失的现实问题。

图1 大学生就业心理调查图

(二)各类不良人格频现,影响大学生学业及身心健康

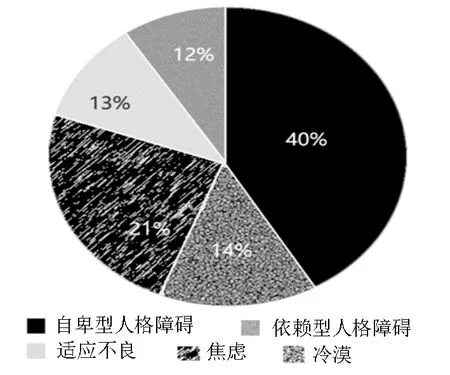

当代大学生中,不良人格广泛存在,常见的有自卑、自恋、适应不良、焦虑、压抑、冷漠、强迫、依赖等类型。据笔者的实际观察和调研,自卑型的人格障碍的发生率普遍较高,个别学生因为家庭贫困、样貌不佳、身材不好等等产生自卑心理,表现为缺乏自信、自我评价低,主动否定自己,谨小慎微,不敢表现。另一种发生频率较高的为依赖型人格障碍,多数发生在家庭物质条件较好的大学生群体中,他们自小受到百般呵护,受到父母过度的溺爱,导致孩子过于依赖父母,没有主见,遇到突发情况就产生害怕和无助之感等等。

图2 大学生不良人格障碍分类图

(三)大学生烦恼、焦虑、冷漠等不良情绪常态化

面对新的学业压力和机会竞争,一时找不到很好的办法,在内部和外部多种因素的作用下,很多大学生产生烦恼、焦虑等不良情绪,甚至出现过激行为。另外,冷漠也是大学生群体中频现的情绪问题,一般认为冷漠是一种心理行为表现,但也可以将其理解为一种情绪状态,表现为对一切不在乎,包括亲人、朋友、同学,不愿意与他们交流情感和思想,轻视和漠视他人的不幸,没有同情心,不闻不问。

(四)以自我为中心、自我封闭、功利化社交与虚拟化社交

以自我为中心,是当代大学生的又一特点,我行我素,不顾及他人的感受,甚至以损害别人的利益谋得自己的利益,甚至不择手段,自私自利。

三、大学生群体心理素质问题成因分析

(一)社会适应力偏低——环境改变带来的自我迷失

随着物质条件的丰富,当今大学生走进校园的时候多数都是光鲜靓丽,但光鲜背后却是社会适应能力的低下,家里高高在上的公子公主,到了校园里却平平无奇,环境改变带来的巨大的心理落差,导致出现自我迷失,不知何去何从,久而久之,认为自己一无是处,进而发生各种各样的心理问题。

(二)挫折教育的缺失——过度关爱产生的人格障碍

当今大学生最欠缺的就是挫折教育,家庭的百般呵护下,没有经历过风雨的大学生无法经受风吹雨打,这时候爱就变成了一种伤害,当他们成长到一定阶段,如果这种溺爱一直存在,就会形成依赖型人格障碍,无法脱离父母解决问题,离开父母即产生无助和持续的焦虑,久而久之就会导致他们出现焦虑型人格障碍。

(三)情绪管理经验不足——自我短视与父母漠视

没有人天生就会管理情绪,来自原生家庭的影响对情绪管理能力的生成有着至关重要的作用。很多家庭中,父母没有对孩子的情绪有充分的认识,对孩子的情绪表达横加干涉甚至打骂,不给孩子鼓励,凡事就是训斥和打压,导致孩子感觉到自己一无是处,成年后,面对学业压力,父母没有给予正确的引导,甚至对孩子恶语相向,导致孩子没有得到肯定和支持,形成自我短视。

(四)对认知“三圈”的错误认定——一味追求舒适的怪圈

“三圈”理论中将人们的认知划分为舒适区、学习区和恐慌区,在缺乏足够心理知识和心理引导的前提下,当代很多大学生都喜欢待在舒适圈中,这也是人的本性,长期在舒适圈中,个人的综合能力就会退化,不思进取,安于现状,最终遇到各种各样的心理风险和人生风险。

四、大学生群体心理素质培养及训练策略

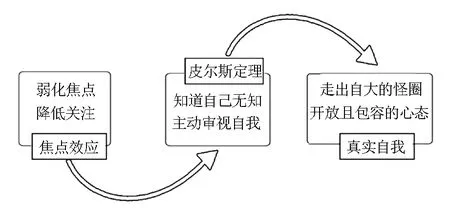

(一)科学的自我认知——建立焦点效应与皮尔斯定理的平衡关系

我们要做的是构建焦点效应和皮尔斯定理之间的平衡关系,弱化焦点效应,在群体中不把自己看作是一切的中心,不要过度关注自己的言行、仪表等,要正确的认识自己,做到有意识、有限度的“无知”。大学生离开家庭、离开高中环境,现在就是大学生群体的一员,无需过度在意自己,不是所有人都在关注你,你不再是大家的焦点,要懂得放下自己。要有重新开始的勇气,重新认知自我的勇气,勇敢地蜕变,努力和真实的自己对话,主动进行自我审视,放下高考成绩,放下分数定义成功的固有思想,将自己还原到学习和进步的初始状态,就能够发现自己真正的追求和目标[2]。

图3 焦点效应与皮尔斯定理的平衡关系

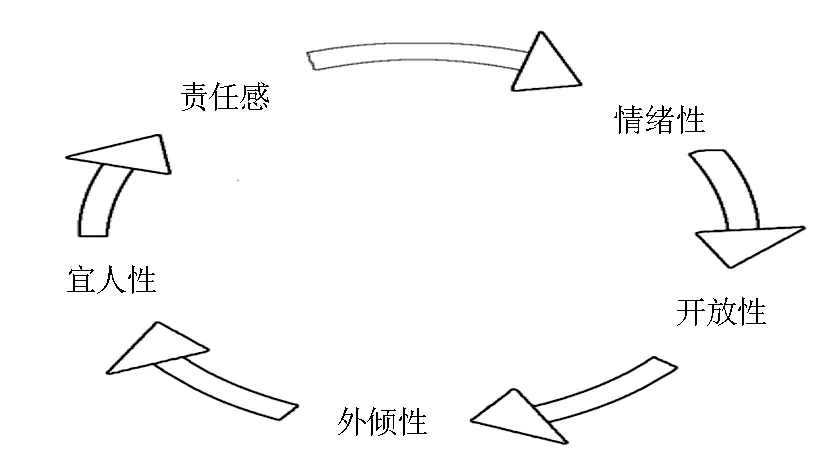

(二)塑造和养成健全人格模式——“大五”模式的打造

健全人格的塑造,心理学领域已经达成了共识,即通用人格模式——“大五”模式,外倾性、宜人性、责任感、情绪性和开放性。我们要将“大五”模式合理的应用到大学生的心理素质建设中,将他们的个体人格与社会人格有机地统一,打造丰满的人格。首先要开展“大五”调研,即“大五”人格量表BFI(60题)或NEO-PI-R(标准240题),以专业为单位开展,时间一般设定在大一入学第一学期内,各个专业均进行问卷调查后进行纵向评价和横向评价,我们可以设定相应的统计量,如在某本科院校的29个专业中,随机抽取1000名学生进行问卷调查,回收问卷后,去掉无效问卷,有效率达到97%以上即可作为有效调研。第二,进行分析、筛选和评分,可以采用常模和原始分的形式进行,得出在校大学生的整体人格状况并绘制出在校生的人格图谱,并利用计算机技术建立数据库和监测模型,建立动态的学生人格监测图谱。第三,在动态监测的条件下,开展进一步的心理素质教育和培训工作。

图4 “大五”通用人格模式

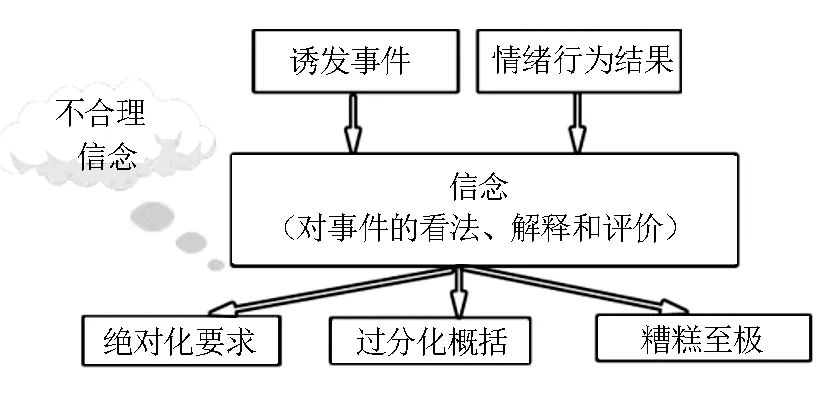

(三)科学地掌控自己的情绪——ABC理论的应用

情绪理论中应用较为广泛也比较有代表性的理论是情绪ABC理论,即激发事件、信念与行为后果,ABC理论强调了激发事件和信念的重要性,特别是信念因不同的个体而产生差异可以引发不同的情绪。ABC理论中有几个重要的关键词,即绝对化、过分概括和糟糕的结果,我们也可以将其理解为不合理的信念。绝对化,引发主观化的判断,导致违背事物或现象发展的客观规律,当主观想法不能实现时,即发生情绪问题;过分概括,即我们常说的以偏概全、武断,多表现为对自我或他人的评价极端片面,产生怨怼情绪;糟糕的结果,即预料不好的事情即将发生或过度担忧,非理性的评价带来的就是,认为每件事都是糟糕的,从而陷入不良情绪的折磨和控制之中[3]。

图5 情绪ABC理论

(四)学会交往才能真正成就自己——合理利用首因效应与近因效应

涉及社交的理论很多,从首因效应和近因效应这两个有代表性的概念来探讨提升大学生交际能力的点滴技巧。首因效应,即第一印象。大学生在交往中,要注重对第一印象的把握,个人要注重形象、谈吐,要给第一次见面的陌生人留下良好的印象,在对方思维中形成良好的心理倾向性和准备性,也就是我们所说的思维定势。在做好自己的同时,也要在社交行为中,规避首因效应的消极作用,即对人的第一印象不好,就否认他人的优秀品质,避免犯林肯总统以貌取人的错误[4]。相比首因效应,近因效应一般指的是最后的最近的强烈印象,往往发生在熟人或亲密关系的人之间,也就是我们常见的,一名优秀的员工一直业绩突出,但偶尔一个月业绩下滑,就会给领导和同事留下非常深刻的印象,认为他一定是出了什么问题或者能力滑坡。近因效应极易产生偏差,导致发生误会和误解。因此,大学生在交往中要极力避免近因效应带来的负面影响,要用发展的眼光看待朋友、同事、师长,他们不可能一直不犯错误,要能够包容、理解他们,和他们真心地沟通,互相帮助、进步、成长。

四、结语

大学生心理素质的提升是一个长期议题,必须结合实践,发现影响大学生心理素质的问题和原因,积极运用心理学理论与方法,对其进行合理的干预控制,让大学生在面对新环境的时候,能够在心理层面做出应对,提升个人的心理素质,为学业和职业发展铺平道路。