基于文献对肠道微生态在中医药领域研究热点与趋势分析*

2022-08-08周杨王嘉昀赵月于华芸宋爱珍高祖

周杨,王嘉昀,赵月,于华芸,2,宋爱珍,高祖

(1.山东中医药大学中医学院,济南 250355;2.山东省中医经典名方协同创新中心,济南 250355)

肠道微生态系统是人体最主要、最复杂的微生态系统,由肠道正常菌群及其所生活的环境构成,肠道正常菌群是其核心部分。肠道菌群由细菌、真菌、古细菌、病毒及寄生虫等群落组成,其数量巨大、种类繁多,总数超过1014量级,至少包括30个属500种,被视为一个被遗忘的器官[1-2]。肠道菌群作为肠道微生态的主要成员,其组成和(或)功能改变,可引起肠道微生态系统失调,参与炎症性疾病、代谢紊乱以及精神、神经系统疾病的发生发展[3]。2007年美国国立卫生研究院提出“人体微生物组计划”(human microbiome project,HMP)[4],肠道菌群及肠道微生态逐渐成为国内外科研界的焦点。中医药研究者在中医整体观、阴阳平衡等理论等指导下,以肠道微生态和肠道菌群为切入点,进行了中医药理论、方药疗效及机制等方面研究。笔者应用CiteScape 5.8.R1版软件对2000—2020年间肠道微生态在中医药领域研究相关国内外文献进行整理、分析,探析肠道微生态在中医药领域研究现状、热点及可能研究发展方向。

1 资料与方法

1.1文献来源 中文文献以中国知识基础设施工程(China National Knowledge Infrastructure,CNKI)为来源,采用高级检索,检索范围为学术期刊,检索条件:主题=“(‘肠道微生态’+‘肠道菌群’+‘肠道微生物’+‘肠道微环境’)×(‘中医’+‘中药’+‘中医药’)”,文献类型为研究类,语言为中文,检索文献发表时间为2000—2020年。英文文献以Web of science(WOS)数据库为来源,采用高级检索,检索范围为“Core Collection”,检索条件:主题= (intestinal microbiota or intestinal flora or intestinal microecology or intestinal microflora) AND (Chinese medicine or Chinese herbal medicine)”,文献类型为“Article”,语言为“English”,文献发表时间为2000—2020年。

1.2文献处理 CNKI文献以“Refworks”格式导出,WOS文献选择“Full Record and Cited Referecnes”“Plain Text”(纯文本)格式导出,导出文献均命名为“download_*”。剔除重复发表文献;剔除通知、报道、科普宣传等文献;根据文献题名、摘要、正文内容,排除与本研究主题不符的文献,如畜牧与动物医学、农业、轻工业等领域相关文献。将纳入的中英文文献转换格式,导入CiteScape 5.8.R1版软件进行可视化分析。

1.3分析方法

1.3.1发文作者、地区以及机构共现分析 发文作者、地区以及机构共现分析主要用于识别该领域的核心作者/国家(地区)/机构群及其合作密切性。发文机构分析,对中文文献发文机构进行调整,保留学校、医院、研究院名称,去掉二级院所、科室;同一机构不同名称统一为现用名称;英文文献发文机构名称不作调整。使用中心性(centrality)对发文作者、地区、机构进行评价,中心性是衡量节点在网络重要性的指标,中心性≥0.1的节点被认为是连接不同聚类中的桥梁和具有重要作用的转折点[5],是关键节点。

1.3.2关键词分析 合并同义关键词后,进行关键词的共现、聚类和突现分析。关键词是对文献的精炼概括,反应文献的主要内容和核心问题,关键词共现分析主要用于识别领域的研究热点。聚类分析主要发现本研究主题下的主要研究内容分布情况,研究采用基于关键词的对数似然比法(logarithmic likehood ratio,LLR)进行关键词聚类分析,应用聚类模块值Q(modularity Q)和聚类平均轮廓值S(mean silhouette)进行聚类评价,Q>0.3表示聚类具有显著性;S>0.5提示聚类具有合理性。同时绘制关键词聚类时间线图,呈现各聚类研究主题的时间跨度和研究进展度[6]。突现分析旨在发现某段时间内引频高增的关键词,据此判断该领域的研究趋势和前沿。

1.3.3文献共被引分析 共被引分析是显示一个时间段内某研究文献类群内在规律的一种计量方法,反应被引证文献间的关系。中文文献(CNKI)无法导出参考文献,故本研究仅对英文文献进行共被引分析。

以上分析相关参数设置为:Time Slicing(时间分区)为2000年1月—2020年12月,时间切片为1年;Node Types(节点类型)分别选择为Author(作者)、institution(机构)、Keyword(关键词)、Term(术语)和 Reference(参考文献)。Pruning(网络裁剪)模块区选择 Pathfinder(寻径网络)和 Pruning sliced networks(修剪切片网络)。其余参数为软件默认值。

2 结果

2.1中英文文献基本信息 最终纳入中文文献772篇,英文文献233篇。对2000—2020年间肠道微生态在中医药领域研究相关国内外文献发文量进行分析,见图1。2000—2014年肠道微生态在中医药领域研究相关发表文献较少,15年间中文文献发文总量133篇,年均8.9篇;英文文献发文总量31篇,年均2.1篇。2015年后发文量逐渐增加,中文文献年均106.5篇,英文文献年均34.2篇。提示随着中医药现代化水平提高,肠道微生态相关领域与中医药研究联系日渐紧密,尤其近5年国内外关注度较高,中英文发文量均呈显著上升趋势。

图1 2000—2020年肠道微生态中医药领域研究相关文献发文量 Fig.1 Number of articles of intestinal microecology research in the field of TCM from 2000 to 2020

2.2发文作者、地区及机构分析 共现分析可展示主要研究群体和合作网络特点,发文作者共现分析见图2。发文量前3位的中文文献作者是杨景云(11篇)、谭周进(10篇)、蔡子微、胡静、杨旭东、李丽秋、施中凯和胡义扬(各5篇)。其中杨景云于2003—2011年度发文11篇,李丽秋发文5篇,主要进行中药提取物对肠道微生态调节作用研究,具有较高中心性(分别为0.02和0.01),与国内该领域其他作者合作性较紧密(图2A);英文文献发文量前3位作者是QIAN D W(5篇)、SHANG E X(5篇)和ZHANG L(4篇),主要来自QIAN D W研究团队。英文文献发文图谱显示不同作者及团队节点间连线较少,提示其间合作较少(图2B)。

节点代表发文作者;各节点间连线表示合作发表论文情况。图2 发文作者共现分析 The node represents the author;The connection between nodes indicates the cooperative publication.Fig.2 Co-occurrence analysis view of authors

发文地区/机构共现分析结果见表1,图3。中文文献发文机构主要是国内各中医药大学,前3位为南京中医药大学、天津中医药大学和上海中医药大学附属曙光医院,其中心性均为0.00,各机构节点间无连线,说明各机构虽然发文量较多,但影响力不甚显著,各机构无紧密合作关系(图3A)。英文文献发文集中在中国(the People's Republic of China)、美国(the United States of American)、日本(Japan)、韩国(Republic of Korea)、中国台湾(Chiese Taiwan)、澳大利亚(Commonwealth of Australia)等11个国家和地区,发文量排列于前3位的是中国(219篇)、美国(16篇)和日本(8篇);发文机构仍以南京中医药大学、上海交通大学、上海中医药大学、北京中医药大学等国内医药院校为主,表明目前国内外进行肠道微生态中医药领域相关研究的主力机构为国内中医药院校。按中心性排列,发文前3位的国家是中国(1.88)、日本(0.36)和美国(0.36),机构是中国科学院(0.26)、长春中医药大学(0.26)和北京中医药大学(0.22)、澳门大学(0.22),与其他机构节点间连线较多,提示这些研究国家/地区和机构在肠道微生态中医药相关领域研究方面具有相对重要“桥梁”作用(图3B-3C)。

表1 发文量前10位的研究机构 Tab.1 Top 10 research institutions in terms of number of publications

圆形节点代表发文国家(地区)或机构;节点大小代表发文量;各节点间连线表示合作发表论文情况。图3 发文国家/地区及机构共现分析 The circular node represents country (region) or institution;Node size represents the amount of publications;The connection between nodes indicates the cooperative publication of the paper.Fig.3 Co-occurrence analysis view of published countries (regions) and institutions

2.3关键词分析

2.3.1关键词共现分析 除去“肠道菌群”“中医药”“肠道微生态”等检索词,中英文文献排名前10的高频关键词主要涉及疾病、作用机制等方面,见表2。对所涉及疾病关键词进行共现分析,中文文献频次前10位的疾病关键词为溃疡性结肠炎、菌群失调(症)、2型糖尿病(糖尿病)、肠易激综合征(腹泻型肠易激综合征)、结直肠癌、冠心病、抑郁症、慢性肾脏病、肝硬化和非酒精性脂肪肝,涉及消化、内分泌、心血管、泌尿以及癌症等(图4A);英文文献频次前10位的疾病关键词则为inflammation(炎症)、obesity(肥胖)、ulcerative coliti(溃疡性结肠炎)、cancer(癌症)、insulin resistance(胰岛素抵抗)、coliti(结肠炎)、inflammatory bowel disease(炎症性肠病)、profile(腹泻)、colorectal cancer(结直肠癌)、atherosclerosis(动脉粥样硬化),最主要涉及消化系统疾病(图4B)。

表2 频次前10位中英文关键词 Tab.2 Top 10 keywords in Chinese and English literatures

图4 中英文文献频次前10位的疾病关键词 Fig.4 Top 10 disease keywords in Chinese and English literatures

2.3.2关键词聚类分析 对中英文关键词进行聚类分析,其中中文关键词聚类Q=0.860 1,S=0.973 6;英文关键词聚类Q=0.758 7,S=0.860 2,提示聚类的显著性、合理性和可信性。将聚类关键词通过时间线的形式表现出来,可以揭示该关键词先关领域研究的历史轨迹及与其他主题的关系[7]。中文文献关键词聚类为肠道菌群、溃疡性结肠炎、菌群失调、中医药疗法、中药复方、抑郁症、冠心病、四君子汤等17类,其中菌群失调(聚类#2)、中医药及疗法(聚类#3、#6)领域研究时间跨度最长,均从2000年至今(图5A)。英文关键词得到15个聚类,分别是xiaoyaosan(逍遥散)、coptis chinensis(黄连)、antioxidant activity(抗氧化活性)、wogonoside(汉黄芩苷)、SCFAs(短链脂肪酸)、ginsenoside rh1(人参皂苷Rh1)、UPLC-Q-TOF/MS(超高效液相色谱-四极杆-飞行时间串联质谱)、chinese medicine(中药)、metabolomics(代谢组学)、medicine(药物)、mice(小鼠)、human gut microbiota(人体肠道菌群)、biotransformation(生物转化)、senescence-accelerated mouse prone 8 strain(快速老化模型小鼠)和saposhnikovia divaricata(防风),其中medicine(聚类#9)领域研究从2000年至2018年,UPLC-Q-TOF/MS(聚类#6)、wogonoside(聚类#3)领域研究分别从2002、2007年至今,时间跨度较长(图5B)。

图5 关键词聚类时间线谱图(LLR) Fig.5 Timeline view of clustering analysis of keywords (LLR)

2.3.3关键词突现分析 分别获得中英文文献突现关键词各16个,见图6。结果表明,中文文献早期侧重于菌群失调、微生态失衡以及肠道菌群对中草药成分代谢影响的研究,近年研究热点侧重于中药及复方调节肠道菌群失调、微生态平衡防治糖尿病临床和作用机制等研究(6A)。英文文献则一直以肠道微生物对中草药成分生物转化作用研究为主,近两年则以中药及复方对高脂饮食诱导动物模型肠道菌群影响研究为主(6B)。

红色条带显示突现关键词出现的年份跨度。图6 关键词突现分析 The red band indicates the year span in which the keywords with strongest bursts appears.Fig.6 View of the keywords with strongest bursts

2.4文献共被引和突现分析 共被引频次最多的4篇文献,见图7。WANG等[8]在既往报道的天然产物衍生物7 d调节肠道菌群改善肥胖小鼠代谢功能障碍基础上,验证了狄氏副拟杆菌(Parabacteroides distasonis,PD)的代谢益处。ZHANG等[9-10]则分别进行了inulin(菊苣根提取物)以及全谷物、传统中药食品和益生元组成的高纤维饮食调节肠道菌群变化缓解2型糖尿病的研究。WU等[11]观察了葛根芩连汤改善伊立替康化疗所致小鼠肠道毒性作用。

图7 肠道微生态领域中医药研究英文文献共被引分析Fig.7 Co-citation analysis view of the literatures about TCM research in the field of intestinal microbiota

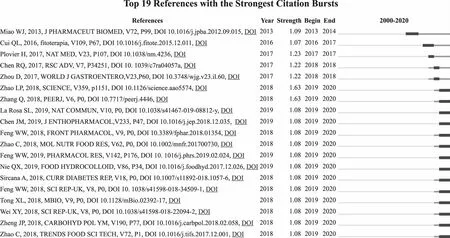

获得突现文献19篇,见图8,主要集中于近10年内,其起止时间表明肠道微生态在中医药领域研究尤以近5年内逐渐受到国际学者的重视。早期研究热点,主要指突现开始时间在2016年之前的节点文献反映的研究主题,涉及2篇节点文献。综合这2篇文献发现早期研究主要集中在肠道菌对中药方剂及有效成分的代谢影响[12-13];最新研究热点和前沿,主要指突现时间在2016年之后的节点文献所反映的研究主题,包括17篇节点文献。综合17篇文献,最新研究热点和前沿主要集中在三方面。一是中草药与肠道菌群相关综述研究;二是中药调节肠道菌群组成或结构防治疾病的实验和临床研究;三是基于肠道益生菌的中医药功能性食品研发。

图8 肠道微生物领域中医药研究突现文献分析 Fig.8 Burst analysis view of the literatures about TCM research in the field of intestinal microbiota

3 讨论

科学知识图谱绘制可将知识或信息中令人瞩目的前沿领域或学科高点以可视化的图像直观展现出来。本研究应用CiteScape 5.8.R1 版软件对2000—2020年间国内外肠道微生态在中医药领域研究有影响的机构、作者及其合作关系,研究热点、演变、趋势及关键文献等进行分析和可视化呈现。

研究机构和作者共现分析显示南京中医药大学、北京中医药大学、上海中医药大学等中医药院校是本领域中英文文献发表量较多且具有重要桥梁作用的节点机构。杨景云、谭周进、蔡子微及 QIAN等团队为国内外领域研究贡献度及影响力较大的团队,核心成员之间合作较为频繁。杨景云团队为领域内开展研究较早的团队,以杨景云、李丽秋、吴庆田为核心人员,从20世纪90年代初开始进行菌群失调和中药调节作用研究,近20年内主要开展马齿苋、蒲公英、黄芪等中药提取物对肠道微生态失调作用的研究[14-16];蔡子微、胡静、杨旭东为核心的团队则一直致力于中药神曲对肠道菌群调整及肠保护作用研究[17];以谭周进为核心的研究团队在领域内较活跃、发文量较高,主要进行七味白术散等对腹泻模型动物肠道菌群失调的作用研究[18-20];英文发文量较高的 QIAN 团队来自南京中医药大学,主要进行中药黄芩、黄连及黄芩汤等调节肠道菌群干预糖脂代谢相关研究[21-22]。图谱可视化结果显示肠道微生态在中医药领域相关研究近20年内仍以国内各中医药大学为主,已形成领域内多个研究团队,高产团队核心成员之间合作较紧密,有稳定研究成果产出;但各机构或团队之间合作较少,影响力不甚显著,国内外研究机构、团队加强合作,可进一步提高肠道微生态中医药相关领域研究的国内外影响力。

关键词最能反映论文主题,出现频次较高的关键词常被用来确定一个研究领域的热点主题,而聚类分析则主要用于发现研究主题下主要研究内容的分布情况[23]。综合中英文关键词共现和聚类分析结果总结肠道微生态在中医药领域研究的热点和主要研究内容,主要涉及基于肠道菌群的中药作用机制研究、肠道菌群与中医药疗法、肠道菌与中药代谢、肠道菌群与中医药理论4个方面。

基于肠道菌群的中药作用机制研究是国内外一直关注的热点,多聚焦于中药成分及复方维持肠道微生态平衡,调节模型动物肠道菌群结构、菌群位移、菌群功能、菌群代谢等方面。聚类涉及的主要机制为菌群失调(中文#2、#14)、抗氧化活性(英文#2)、SCFAs(英文#4);涉及溃疡性结肠炎(中文#1)、抑郁症(中文#5)、小鼠(英文#10)、快速老化(英文#12)等动物模型;涉及的中药成分及方剂以黄芩苷(英文#3)、七味白术散(中文#8)、四君子汤(中文#10)、参苓白术散(中文#13)、逍遥散(英文#0)、通腑颗粒(中文#13)相关研究较多。发现黄芩苷通过增强肠道菌群产生的SCFAs一定程度上可防止高血压相关的肠道屏障受损[24];四君子汤对脾虚证菌群失调作用研究开展较早,从20世纪80年代末至今陆续有相关文献发表,研究持续性较好,最新研究发现四君子汤能有效调节溃疡性结肠炎大鼠肠道菌群,其多糖成分通过调节肠道菌属丰度及SCFAs含量发挥免疫调节作用[25-27];七味白术散可调节菌群失调腹泻小鼠肠道微生物及其代谢多样性作用[18,28];参苓白术散能有效调节抗菌药物引起的肠道菌群失调,并通过调节肠道菌群及代谢物,调节肠道微生态,降低血脂,缓解炎症,防治哮喘等[29-30];脑-肠轴的提出使肠道菌群在神经、精神疾病中所扮演的角色越来越受到研究者们的重视,经典方剂逍遥散具有调节抑郁症大鼠肠道菌群益生菌作用,可通过改善肠道菌群代谢产物中的脂质代谢等途径抑制慢性应激肠癌进展,有可能成为结直肠癌抑郁患者的一种新的治疗策略[31-32]。以上表明基于肠道菌群平衡及代谢物生成来研究和阐释中药作用机制是中医药领域微生态研究的持续性热点。

肠道菌群与中医药治疗研究热点主要为临床观察和治疗,共现分析获得溃疡性结肠炎、2型糖尿病(糖尿病)、炎症、肥胖等高频疾病关键词;聚类获得溃疡性结肠炎(中文#1)、冠心病(中文#7)、慢性肾病(中文#12)等,涉及消化、内分泌、心血管、泌尿等多科疾病。溃疡性结肠炎是临床常见的慢性非特异性肠道炎症性疾病,越来越多的研究证实,肠道微生态失衡、菌群紊乱与溃疡性结肠炎的发生发展密切相关,黄连解毒汤、甘草泻心汤、乌梅丸等临床常用方剂可通过改善肠道菌群紊乱,调节肠道微生态系统,提高肠黏膜屏障功能,调节肠道黏膜的免疫机制,抑制炎症反应,提高溃疡性结肠炎临床治愈率[33-35]。肠道菌群结构、功能的失衡与代谢性、内分泌、心血管等疾病的发生发展密切相关。中医药调控肠道菌群及其代谢产物,如SCFAs、氧化三甲胺、吲哚及其衍生物等防治冠心病、肥胖、糖尿病等疾病引起领域内国内外学者的高度重视[36-38],成为中医药领域肠道微生态研究的新兴热点。

肠道菌与中药代谢研究热点重视肠道菌群与中药成分的相互作用,尤其是肠道菌群对中药成分代谢的影响,生物转化(中文#9,英文#12)为中英文关键词均涉及的一组聚类。肠道菌群具有强大的代谢能力,被认为是人体后天获得的重要“代谢器官”,参与外源药物的体内代谢过程,通过对中药成分产生活化、失活或毒化等代谢效果,影响中药的体内处置过程、药效-毒性反应等[39-40]。近20年内国内外学者通过超高效液相色谱-四极杆-飞行时间串联质谱(英文#6)、代谢组学(英文#8)等技术方法进行了肠道菌群对黄连(英文#1)、黄芩苷(英文#3)、人参皂苷RH1(英文#3)、防风(英文#3)等中药或有效成分生物体内药动学特征影响的研究[41-43]。明确肠道菌群对中药药动、药效、毒性等的影响,可更好地为临床合理性用药、个性化治疗提供指导。

肠道菌群与中医药理论研究热点重点集中于中医证候研究(中文#15)和理论综述性研究(中文#16)。脾胃乃后天之本,主运化受纳,为气血之源;肠道菌群具有营养物质代谢和机体免疫功能,与中医“脾”运化水谷和抗邪的功能相对应,有学者提出肠道菌群的平衡与否直接反映了中医“脾”的功能状态[44]。脾胃又为气机升降之枢纽,中焦气机升降失常,可致脾湿胃热互相郁蒸形成湿热证[45]。基于以上观点,从肠道菌群切入,开展较早且较为全面的证候研究主要涉及肠易激综合征、溃疡性结肠炎、结肠癌等脾胃系疾病[46-48],证候主要集中在脾虚证和湿热证。发现脾虚证时,肠道菌群物种丰富度及显著差异物种数量会受到影响,致病菌大量增殖,双歧杆菌、乳杆菌、类杆菌等益生菌显著下降,脾气虚肠道蓝藻菌属细菌显著性增高,fusicatenibacter和反刍梭菌属细菌含量下降;而脾阳虚证肠道硬壁菌门细菌含量较高,梭杆菌门及拟杆菌属细菌含量显著下降[49]。内生湿热证时,肠道拟杆菌门/厚壁菌相对丰度比值下调,瘤胃球菌属、双歧杆菌属等丰度下降,迟缓埃格特菌属丰度上升[50]。目前证候与肠道菌群相关性研究多是基于某一单一疾病,如溃疡性结肠炎、慢性萎缩性胃炎、大肠癌等进行,缺乏对证候菌群差异的共性研究,存在一定局限性。另外,领域内证候研究还涉及到风湿性关节炎、白塞病、原发性失眠等疾病[51-53],从肠道菌群进行中医证候理论内涵探析,为中医证候的现代研究提供新的视角。此外基于肠道菌群进行的中医理论研究还有脏腑相关研究,集中在“心与小肠相里”“肺与大肠相表里”“脾肾相关”等实质研究[54-55]。

结合关键词和共被引文献突现分析领域研究前沿演变和趋势,早期研究前沿侧重于中医药对微生态失衡、菌群失调调节作用及肠道菌群对中草药成分代谢影响研究,最新研究热点和前沿主要集中在三方面:①中草药与肠道菌群相关综述研究,如中草药对肠道菌群组成和短链脂肪酸产生的影响研究进展[56]、中医脾虚证实质研究进展[57]等。②中药调节肠道菌群防治疾病尤其糖脂代谢紊乱相关疾病的实验和临床研究,NIE和WEI等[58-59]分别进行中药提取物车前草多糖、泻心汤调节肠道菌群改善糖尿病大鼠表征的实验研究;TONG等[60]进行了中药配方改善2型糖尿病合并高脂血症肠道菌群结构的临床观察。③基于肠道益生菌的中医药功能性食品研究和开发,海洋中药藻类的生物活性天然产物,如黑藻提取物Lessonia nigresce[60-62],以中药食品为主要组成的高纤维饮食[8]等具有调节肠道菌群变化缓解2型糖尿病作用,可作为降血糖、调节肠道菌群的功能性食品,基于肠道菌群的辅助降血糖中药保健食品研发新思路,提示中医药与肠道微生态交叉学科研究可能成为中医药产业的突破口,具有重大的产业意义与社会价值,关注中医药领域肠道微生态相关研究成果的应用可能是领域研究今后发展的关键。