人力资源管理系统强度研究回顾、评析与展望

2022-08-05吴思青胡洁丽

□ 刘 志 吴思青 胡洁丽

一、引言

随着商业竞争的加剧,组织的关键竞争要素逐渐由较易被复制的“硬件”与“软件”开始向能存蓄核心优势的“人才”倾斜。人力资源管理(human resource management)受到越来越多实践人士的关注,很多企业倾注了大量心血来规划、制定与完善其人力资源管理措施。然而,结果却不尽如人意——由于这些人力资源管理措施的落实过程不够有效,企业常常并不能达到自己期望的管理目标。对此,伯恩(Bowen)等认为,[1]要想保证人力资源管理活动能有满意的效率和效果,进而发挥对企业绩效的应有贡献,仅仅关注人力资源管理的内容是不够的,必须兼顾对人力资源管理过程有效性的考察,以确保人力资源管理措施能够得到切实有效的执行。也就是说,企业必须把人力资源管理内容的制定和过程的控制置于同等重要地位。为了捕捉企业人力资源管理的过程效度,伯恩(Bowen)等[1]提出了人力资源管理系统强度的概念。人力资源管理系统强度指的是企业员工对人力资源管理制度和措施产生清晰认知,并在彼此间形成共同信念与认同感的程度。[2]人力资源管理系统强度越强,则代表人力资源管理的过程越有效。[2]

人力资源管理系统强度对于弥合人力资源管理内容与绩效的鸿沟具有重要意义,然而相关的理论与实证研究尚处于起步阶段。同时,以往有关人力资源管理系统强度的评述在“评”的阶段忽视了许多关键问题,例如,对于概念结构与测量工具的不合理之处探讨较少;缺乏对衍生概念“感知的人力资源管理系统强度”和原概念在内涵与测量方面的区别辨析等。在此背景下,为了给未来的理论研究与管理实践提供更加全面可靠的借鉴与参考,本研究从人力资源管理强度的概念内涵和结构、测量工具及实证研究进展3 个角度出发,对以往人力资源管理系统强度的相关学术研究进行梳理,评析其局限性,并在此基础上提出未来值得继续跟进的研究方向。

二、概念内涵与结构

人力资源管理系统强度指的是能够影响组织传递人力资源管理信息的效率,并创造高强度组织氛围的人力资源管理的一系列元属性。[1]为了解读这一概念,明确其维度结构,伯恩(Bowen)等借鉴了社会影响理论中有关情境强度的观点。[1]社会影响理论认为,[3]情境强度一般会受到独特性(即各种举措可以轻易观察)、一致性(在时间和形态上保持稳定)和共识性(不同个体可对同一事件及其影响形成共识)的影响。基于此,伯恩(Bowen)等定义了人力资源管理系统强度的3 个维度,并对各个维度进行了更为细致的划分与阐释。[1]

维度1独特性(distinctiveness)。其反映的是身处某一组织中的不同员工能否切实关注到企业的人力资源管理措施,包括可视性(visibility)、可理解性(understandability)、职权正当性(legitimacy of authority)和相关性(relevance)4 个具体特征。其中,可视性是指某一组织或企业的人力资源管理措施的公开透明程度;可理解性是指员工如何看待和理解组织中人力资源管理的各项措施;职权正当性是指员工对于人力资源管理措施制定者的合法地位的认同程度是高还是低;相关性是指员工认为组织人力资源管理的最终追求结果与自我追求的一种关联程度。

维度2一致性(consistency)。其反映的是组织中的人力资源管理信息能否在不同时空条件与人群中保持统一性,包括充分性(instrumentality)、有效性(validity)和人力资源管理信息一致性(consistency of HRM messages)3 个具体特征。其中,充分性指的是人力资源管理系统能够使员工充分了解组织的期望,明确其所采取的行动与组织奖惩的因果关系;有效性是指人力资源管理系统能够创造低不确定性的强情境,使人力资源管理的各执行主体保持言行合一;一致性是指企业内部员工在不同时期,通过不同渠道所获得的人力资源管理信息是一致的。

维度3共识性(consensus)。其反映的是组织成员对组织的人力资源管理内容形成普遍认同的程度,包含人力资源管理决策者共识性(agreement among principal HRM decision makers)和公平性(fairness)2 个具体特征。其中,人力资源管理决策者共识性是指人力资源管理的主要决策者意见一致,即人力资源决策者之间共享相同的愿景,且一致认同他们所做出的人力资源决策;公平性是指人力资源管理能够让员工感知到从互动、程序、分配三个角度出发的公平性。

截至目前,有关人力资源管理系统强度的主要研究均立足于伯恩(Bowen)和奥斯特洛夫(Ostroff)的这一界定展开。

三、测量工具

现有研究开发的人力资源管理系统强度测量工具主要如下。

其一,弗伦克尔(Frenkel)等根据伯恩(Bowen)等对人力资源管理系统强度内涵的解释,编制了10 题项量表。[4]代表性题目包括“由于具有很好的人力资源管理措施,公司很能吸引我”“公司的人力资源管理措施十分有助于提升我的个人知识与技能”“我们(员工)清晰地了解公司的人力资源管理政策”等。该量表一方面内容设计较为粗糙,含义过于浅层,没有完整全面地反映伯恩(Bowen)等[1]对概念的解释;另一方面,其开发过程的规范程度较低(如缺失探索性因子分析)。因此,该量表在其后也鲜有沿用。

其二,德尔莫特(Delmotte)等在奥斯特洛夫(Ostroff)等理论演绎的基础上,系统、科学地编制了人力资源管理系统强度量表。[2]该量表经历了题项生成(文献基础+专家访谈)、因子分析(探索性因子分析)与概念检验(即检验其与关联概念的相关性)等多个过程,最终保留了31 个题项(独特性维度10 个项目+一致性维度9 个项目+共识性维度12个项目)。代表性题目包括“人力资源部会向员工定期发布管理措施及相应的实行进度”“人力资源部在做决策时并无偏袒”“人力资源部给企业带来了高附加值”等。当前,这一量表是目前最广受认可,也是公认最有效的测量工具。然而,其题项中指向的评价对象仅仅是人力资源部,但事实上除了人力资源部之外,组织的人力资源管理还依托着团队领导等其他关键主体。因此,这一量表的合理性受到了挑战。

其三,哈夫(Hauff)等根据伯恩(Bowen)等对人力资源管理系统强度内涵的解读,编制了7 题项量表。[5]代表性题目包括“我们企业人力资源管理人员之间能够协同一致”“我的直接主管和人力资源部门在进行人力资源管理工作时遵循统一的原则和方针”“我们企业非常重视对人力资源管理工作的投资”。尽管这一量表也受到了后续研究的关注与应用,且表现出了可靠的信效度,[6]但由于其并不以伯恩(Bowen)等所提出的人力资源管理系统强度的成熟概念为基础,而仅是立足于伯恩(Bowen)等对人力资源管理系统强度的初步探讨;并且在开发之初其并未经历规范的检验流程(例如,缺失探索性因子分析),因此,不能认为该量表是可靠的研究工具。至于其为何受到关注,本研究推测,原因可能是其刊发于人力资源管理领域的国际顶级期刊《人力资源管理》(Human Resource Management)上,具有一定的影响力。

其四,林新奇等根据伯恩(Bowen)等对人力资源管理系统强度内涵的解释,在中国情境下编制了9 题项量表。[7]代表性题目包括“我认为人力资源管理部门之间的制度没有冲突”“我认为单位的人力资源管理制度能够达到预期的目标”“我认为单位的人力资源管理制度得到了高层领导的认可”等。这一量表虽然经历了规范的开发流程,但其所用来检验量表信效度的样本为一线员工,而这一研究对象与研究需求的匹配度十分有限。举例来说,对于“我认为单位的人力资源管理制度能够达到预期的目标”这一题项,一线员工便很难准确填答。因此,这一量表在其后也鲜有沿用。

四、实证研究进展

(一)以人力资源管理系统强度作为结果变量的研究

截至目前,将人力资源管理系统强度作为结果变量的研究仍十分有限,仅局限于考察少部分领导力、组织情境与管理方式对人力资源管理系统强度的影响,具体如表1所示。

(二)以人力资源管理系统强度作为前因变量的研究

以往,学者们十分关注人力资源管理系统强度的作用结果,因此,将其作为前因变量的研究层出不穷,主要集中在员工工作态度、行为表现和工作绩效3 个方面,具体如表2所示。

表2 人力资源管理系统强度作为前因变量的研究

(三)人力资源管理系统强度作为调节变量的研究

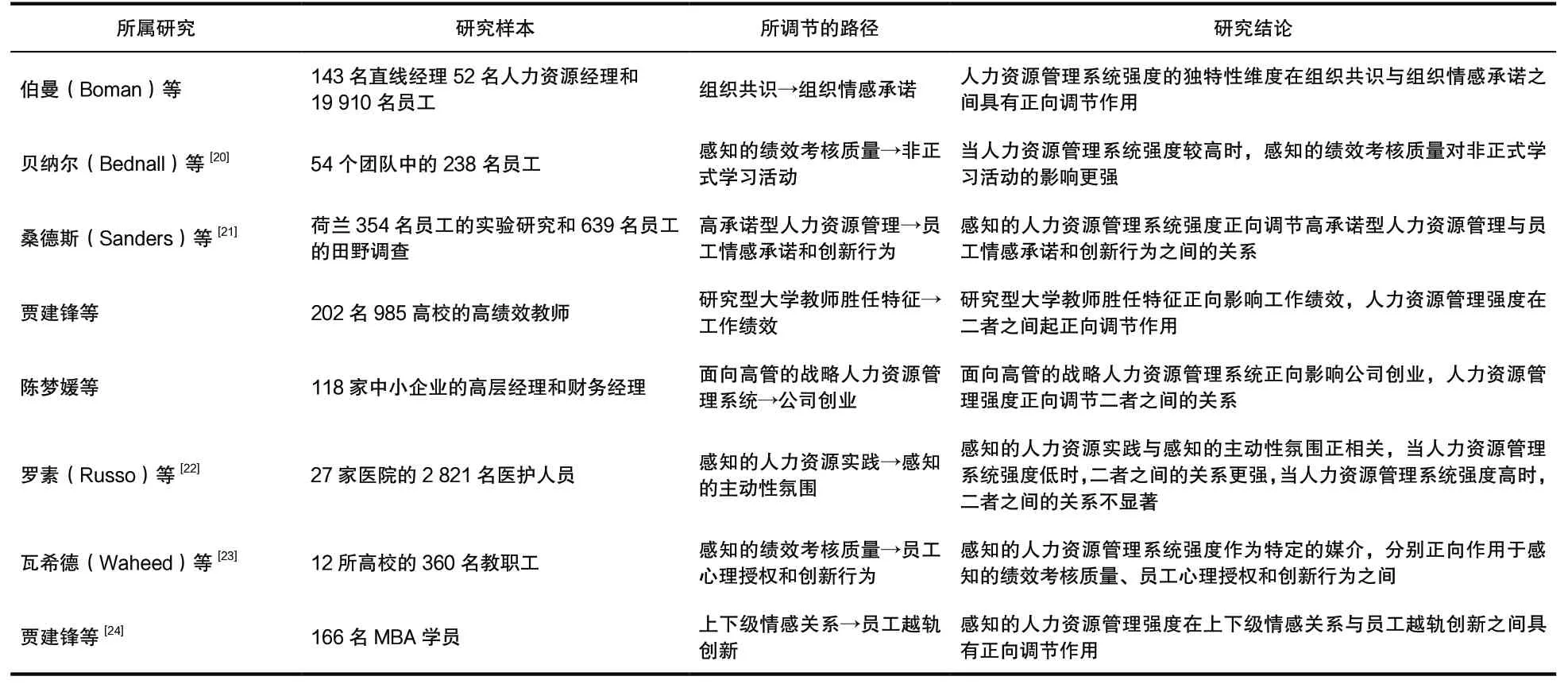

当前,学者们也关注了人力资源管理系统强度在组织管理方式、领导风格等因素在影响员工态度、行为和组织氛围的过程中所扮演的权变角色,具体如表3所示。

表3 人力资源管理系统强度作为调节变量的研究

五、研究评析

纵览以往人力资源管理系统强度的研究进展,尽管该概念自提出以来获得诸多学者的关注并取得了一些可喜的进展,但直至目前,仍有诸多有待改进之处。

(一)在概念结构方面,现有研究普遍采纳伯恩(Bowen)等的界定,但这一界定并不完美。人力资源管理系统强度的概念建立在社会影响理论的基础上,共有独特性、一致性和共识性3 个维度以及对应于3 个维度的8 个元属性。[1]然而,伯恩(Bowen)等所总结的这8 个元属性,其中有些并不能与其所属的维度内涵高度匹配。

第一,社会影响理论强调的独特性指的是“显而易见的”,[3]而人力资源管理系统强度的独特性维度中包含的相关性特征,描述的是组织人力资源管理的目标与员工的个人目标高度相关,这并不能直接反映人力资源管理措施是否对员工显而易见或被员工关注(即独特性),更像是独特性的前因——因相关而被员工更加关注与了解。同时,相关性又不仅仅是独特性的特有前因,如果组织人力资源管理的目标与员工自身追求是相符合的,那么该人力资源管理的共识性,尤其是共识性的公平性子属性预期也会提高。[25]因此,是否可将相关性简单地归类为反映人力资源管理强度独特性的元属性值得进一步商榷。

第二,社会影响理论强调的一致性指的是“在时间和形态上保持一致”,[3]而人力资源管理系统强度的一致性维度中包含的充分性元属性描述的是员工的各种行为均有与之相关联的奖惩结果,这与一致性的内涵也不能完全匹配——如果以员工为主体,充分且明确的人力资源管理制度并不代表所有人均能形成统一的解读;而如果以组织为主体,充分且明确的人力资源管理制度又不一定会被所有人了解与执行。

第三,社会影响理论强调的共识性指的是“不同个体对于某一事件及其影响具有共同认知”。[3]显然,人力资源管理系统强度的共识性维度中包含的公平性并不能直接反映个体是否就组织的人力资源管理实践达成了共识;同时,尽管其看似是人力资源管理共识性的关键前因,但又不是共识性维度的独有前因——更公平的人力资源管理往往能使员工更加主动,更愿意配合组织的人力资源管理实践,进而对这些实践产生更深刻清晰的认知,这也与独特性相契合。因此,将公平性简单地归类为反映人力资源管理强度共识性的元属性似乎同样不合适。遗憾的是,尽管该概念的逻辑存在上述潜在漏洞,但以往研究几乎没有系统地探讨这一概念的内涵与结构本身是否需要精简或修改。

(二)测量工具方面,以往研究均有非常明显的不足之处。第一,诸多研究者开发并应用了不同种类的人力资源管理系统强度的测量量表[如,李(Li)等[13]、德尔莫特(Delmotte)等[2]、哈夫(Hauff)等[5]、林新奇等[7]]。但事实上几乎所有量表的条目都是在测量个体感知的人力资源管理系统强度。然而,感知的人力资源管理系统强度这一变量实则与人力资源管理系统强度有根本区别,因为其所关注的仅仅是单一个体对人力资源管理的独特性、可见性和共识性的看法。换言之,人力资源管理系统强度被视为一个个体层面的变量,而不是一个更高层次的环境变量。同时,感知的人力资源管理系统强度主要反映的是社会交换理论和社会信息加工理论,[26]关注的是个体对环境的理解如何影响他们的反应;这不同于基于社会影响理论的人力资源管理系统强度所关注的环境元属性如何影响其中的群体。此外,值得注意的是,同一组织中的个体,感知的人力资源管理强度存在测量水平上的差异化,本身就意味着人力资源管理系统强度较低(即人力资源管理共识性较低)。[26]综合来看,目前的这些量表均不是可靠的测量人力资源管理系统强度的工具。

第二,部分学者通过测量人力资源管理实践的数量或上下级、同事间对人力资源管理实践认知的一致性(以差值、方差或标准差衡量)来客观合成人力资源管理系统强度[如基欧(Kehoe)等[27],斯坦普夫(Stumpf)等[28]]。然而,这一测量方式是间接的,并不能聚焦地反映高强度人力资源管理系统的独特性、一致性和共识性等元属性。事实上,这种测量方式所得到的更像是高强度人力资源管理系统的作用结果。[26]综合来看,这些非量表式的数据处理手段也不能全面精确地衡量人力资源管理系统强度。

(三)在实证研究方面,探索视角亟待拓展。第一,尽管现有研究对人力资源管理系统强度的作用结果十分关注,但一方面,研究过多地探究人力资源管理系统强度在个体层面的积极影响(如员工工作投入[15],员工创造力[19]),忽视了其在团队、组织乃至企业层面的作用结果以及可能存在的负面效应;另一方面,当前研究大多单方面考虑人力资源管理系统强度的作用效力。然而,伯恩(Bowen)等指出,[1]若要使人力资源管理系统产生有效的影响,则必须全面考虑人力资源管理实践的内容、人力资源管理实践的过程(即人力资源管理系统强度)以及人力资源管理实践的意图,只有明确三者之间的相互作用才能更清楚地了解人力资源管理系统和企业绩效之间“黑箱”。遗憾的是,该想法在后续研究中并未获得跟进考察。

第二,现有研究对人力资源管理系统强度前因的探讨十分有限,这使得实践者难以获得提升组织人力资源管理系统强度的途径指导。

第三,尤为值得注意的是,尽管个体感知的人力资源管理系统强度是十分有意义的研究话题,但当前的实证研究在设计时由于过多地关注于个体感知的人力资源管理系统强度,而导致对工作环境中更高层次的人力资源管理系统强度关注度过低,这使得此概念的关系网络很难得到可靠的发展。

六、研究展望

(一)在概念内涵与结构方面

第一,如前所论,伯恩(Bowen)等对人力资源管理系统强度内涵与结构的界定中,一些元属性似乎并不能很好地反映相应的维度含义,而理论界又长期缺乏对这一话题的其他相异探索。因此,研究者应在未来寻求更匹配的理论视角,基于更广泛的实践访谈与文献基础,对当前人力管理系统强度的概念内涵与结构进行检验与发展,以从更加科学的角度去界定这一概念。

第二,依据相关学术研究可以发现,人力资源管理系统强度3 个维度之间或许并不“平等”。[26]如提升独特性很可能是提升共识性的前提(即先了解才能形成认同性共识)。因此,研究者应在未来开展更多研究,对人力资源管理系统强度结构是当前的“平面结构”还是存在因果次序的“立体结构”进行论证与检验。

(二)在测量工具方面,应进一步开展如下探索

第一,应当超越目前对个体感知的人力资源管理系统强度的测量方式,聚焦于开发企业或组织层次的人力资源管理系统强度的量表。例如,可针对人力资源管理系统强度的不同元属性锚定合适的测量对象与测量方式来进行开发。对于人力资源管理决策者共识性,显然应针对企业的高层管理者或人力资源管理部门的负责人进行测量;对于人力资源管理的一致性特征(非维度)则应当针对更广泛的企业员工进行纵向追踪测量。

第二,应在中国情境下开发可靠的量表。贾建锋、周舜怡和唐贵瑶研究指出,中国情境下具有许多西方情境下不明显的特征(如儒家思想与关系文化等),且这些因素能够在一定程度上影响组织传递人力资源管理信息的过程以及企业内部员工对人力资源管理信息的感知与解读。因此,开发匹配中国情境的量表对于在本土开展科学可靠的人力资源管理系统强度研究非常必要,值得在未来推进这一研究。

(三)在实证研究方面,应进一步开展如下探索

第一,丰富人力资源管理系统强度的前因研究。例如,研究表明组织氛围强度与其人力资源管理系统强度密切相关,因此可参考组织氛围强度前因研究的三个方向,探究类似的、合适的因素与人力资源管理系统强度的关系,即从员工之间的社会互动、领导力以及员工特质出发进行探究。[29]

第二,深入挖掘人力资源管理强度的作用结果。一方面,如前所述,应继续拓展其在团队、组织或企业层面的作用结果。另一方面,现有研究大都探讨了人力资源管理系统强度的积极作用,然而任何事物都有两面性,人力资源管理系统强度也不例外,因此,应当开展人力资源管理系统强度负面效应的有关研究。贾建锋等为此提供了可借鉴的方向,他们从组织情境、个体特征和个人—组织匹配3 个视角出发建构了人力资源管理系统强度负面效应的研究框架。[30]例如,学习型组织追求学习、发展与变革,而高强度的人力资源管理系统由于具有政策的充分性,往往很难保持推陈出新的学习能力——一切发展都已被制度预设;新生代员工不喜欢循规蹈矩,而高强度的人力资源管理系统所营造的明确、具体的人力资源管理框架很可能令其在工作中感受到更强的束缚,进而恶化其表现;当组织目标与员工能力不匹配时,高强度的人力资源管理系统很可能导致员工工作压力加剧(组织目标相较于员工能力过高)或工作倦怠(组织目标相较于员工能力过低)等负面效应。

第三,在当前没有可靠的研究工具的情况下,可以考虑开展更多的案例实证研究,既能够防止概念发展的停滞又能为未来的量表开发积累理论素材。