膜椎韧带在椎间孔镜术中的形态学观察及其临床意义

2022-08-04林龙泉刘华郑耿阳黄钿峰汪秋芬黄清清王慧灵赵枫

林龙泉 刘华 郑耿阳 黄钿峰 汪秋芬 黄清清 王慧灵 赵枫

慢性腰腿痛是腰椎退行性变的一个常见临床症状,其病理机制与多种因素相关,按椎间盘因素可分为盘源性腰腿疼痛与非盘源性腰腿疼痛。随着脊柱微创技术的引进及发展,椎间孔镜微创手术已成为盘源性腰腿痛的优选治疗方案,而非盘源性腰腿痛则采用保守治疗,严重影响病人的工作和生活[1]。笔者在临床椎间孔镜手术过程中注意到,在病人椎间孔及椎管内存在多处线条状结缔组织,将硬脊膜及神经根鞘管固定于椎体上,限制了神经根的活动,术中对这些结缔组织进行松解后,神经根及硬脊膜沉降、活动度增大。第41版[2]《Gray's Anatomy》中记录该结缔组织为meningovertebral 韧带,是硬膜外隙连接骨内膜和硬膜的结缔组织纤维束。该纤维束将“套袖”或神经根鞘固定在相应的行走椎体管道上。国外文献对meningovertebral 韧带较多报道,国内却报道极少,史本超等[3]将其译为“膜椎韧带”。大多国内文献对膜椎韧带的报道仅局限于解剖形态学,在脊柱外科的临床意义未见报道。笔者在临床实践中认为膜椎韧带在非盘源性腰腿痛的治疗中起到至关重要的作用,并对20名有下肢神经根症状的非盘源性腰腿痛病人进行回顾性临床研究,采用椎间孔镜微创手术,在椎间孔镜手术中对膜椎韧带进行形态学观察及手术松解,探讨其临床意义。

资料与方法

一、纳入标准与排除标准

纳入标准:①明确的单侧坐骨神经疼痛,患侧直腿抬高试验阳性(30°~60°),可伴或不伴感觉减退,责任节段行神经根封闭试验后症状消失或明显改善;②影像学检查完善,腰椎动力位X线检查未见腰椎不稳,CT、MRI 检查提示责任节段无椎间盘突出神经受压表现;③无其他脊柱神经系统疾病;④规范康复理疗3 个月以上效果不佳或无效;⑤既往未行腰椎开放性手术及微创手术(包括小针刀)等治疗;⑥年龄为20~55 岁。排除标准:①双侧坐骨神经痛症状;②X 线动力位检查提示腰椎不稳,CT、MRI 等影像学提示椎间孔骨性狭窄、腰椎间盘明显突出压迫相应神经根;③腰椎间盘炎、感染、肿瘤等疾病;④腰部外伤、糖尿病等可能伴发周围神经疾病。

二、一般资料

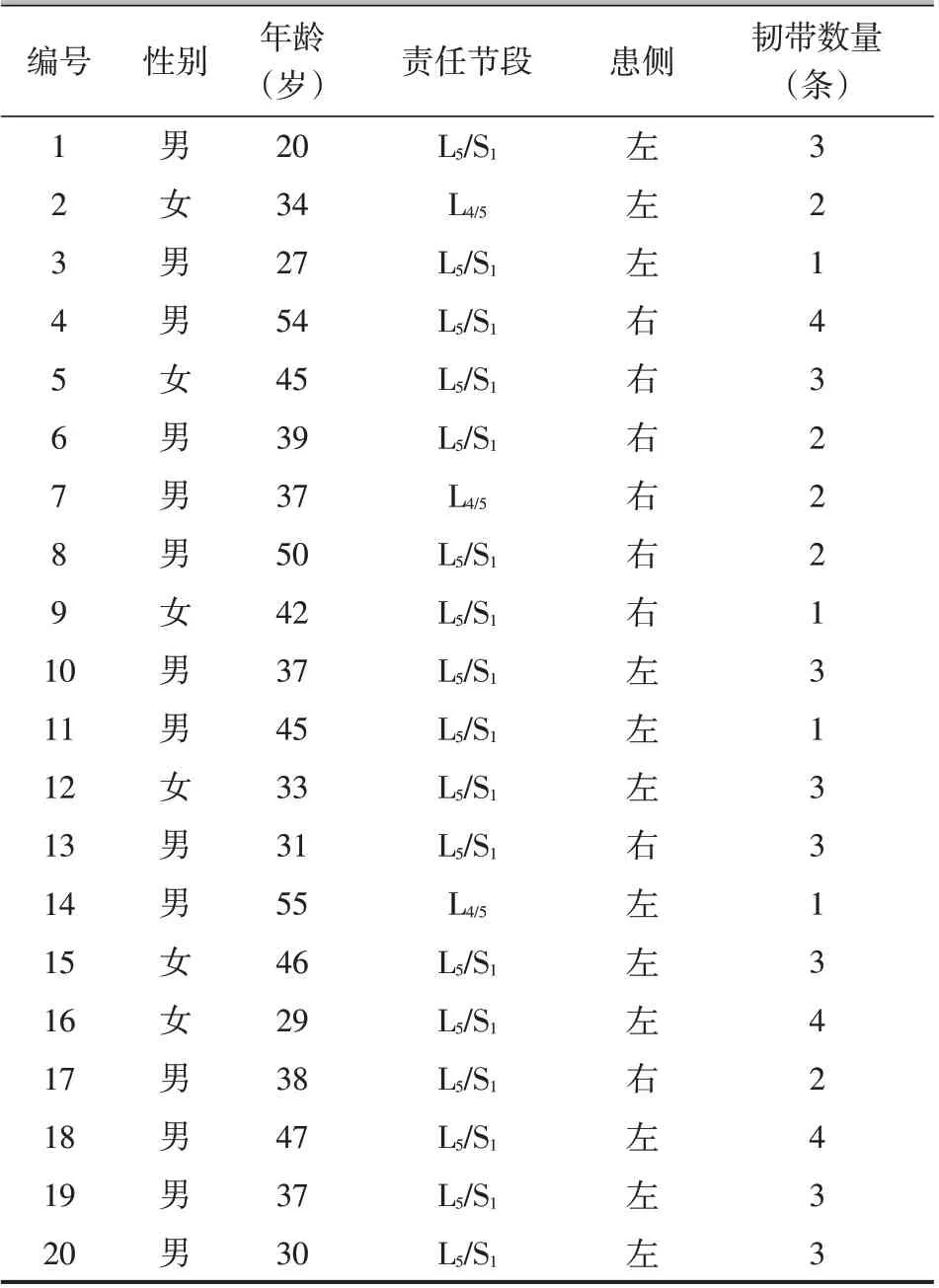

回顾性分析2018 年1 月至2019 年10 月因非盘源性坐骨神经痛,于我院行经皮椎间孔镜手术对椎间孔处膜椎韧带进行松解治疗的20 例病人,其中男14例,女6例,年龄为(38.80±9.23)岁。左侧症状12 例,右侧症状8 例。腰椎责任节段:L4/53 例,L5/S117 例。所有病人术前均进行责任节段患侧的神经根封闭试验,且封闭后下肢放射痛症状消失或明显改善。

三、手术方法

采用侧路经皮椎间孔镜技术[4]。病人采取90°侧卧位,健侧肢体在下,双下肢屈髋屈膝90°于舒适体位,腋下垫腋垫,折叠手术床,使患侧椎间孔扩展(见图1)。常规消毒铺巾,1%盐酸利多卡因、罗哌卡因、生理盐水按1∶1∶2 进行配比行局部浸润麻醉,“C”型臂X 线机透视定位,18 号穿刺针至针尖抵达下位椎体的上关节突外侧缘,正位X 线片透视针尖于关节突连线内侧。置入导丝,用尖刀于穿刺点作7 mm 纵行切口,拔出穿刺针,扩张器逐级扩张后插入工作通道及内镜操作系统,在持续生理盐水冲洗下进行内镜下操作。观察椎间孔处神经根及椎管内硬脊膜周围的膜椎韧带,用双极射频消融电刀或蓝钳对神经根鞘与椎间孔管道、后纵韧带相连接的膜椎韧带进行切断、松解,直至见硬脊膜、神经根沉降并搏动良好(见图2),台下助手协助病人行患侧直腿抬高试验阴性,手术结束,可吸收蛋白线缝合创面,若术中出血较多可放置橡胶引流管。手术次日在腰围保护下下床活动,避免弯腰、提重物及久坐、久站,伤口愈合出院。指导病人出院后行适当腰背肌功能锻炼。

图1 经皮侧路椎间孔镜手术病人体位

图2 病人,女,34岁,L4/5椎间盘突出症 a~c:术前CT、MRI检查;d、e:椎间孔镜手术操作视野中所见的膜椎韧带及神经根,神经根被膜椎韧带悬吊固定,活动受限;f:用射频电刀部分切断膜椎韧带后,神经根开始松解、沉降;g:全部切断膜椎韧带后,神经根完全松解、沉降,活动度变大,可见神经根搏动明显;h:神经根背侧也存在膜椎韧带

四、观察指标及评价标准

观察膜椎韧带的起止点、走行及数量。记录病人术前、术后1 d及术后3个月随访的疼痛视觉模拟量表(visual analogue scale,VAS)评分[5]、日本骨科协会(Japanese Orthopaedic Association,JOA)评分[6]。术后3 个月随访根据改良MacNab 疗效评定标准[7]评价其治疗效果,分为优、良、可、差4级。治疗优良率=(优+良)/总例数×100%。

五、统计学分析

采用SPSS 19.0软件(IBM公司,美国)对数据进行处理,符合正态分布的计量资料采用均数±标准差(±s)表示,术前与术后3个月的JOA评分采用配对t检验,术前、术后1 d、术后3个月这3个时间点的VAS 评分采用方差分析进行比较,并用SNK⁃q检验进一步两两比较,P<0.05为差异有统计学意义。

结 果

一、膜椎韧带的分布特点

所有病人术中可见椎间盘膨隆但未明显压迫神经根,且术中视野均可观察到膜椎韧带。20例病人中左侧症状12 例,椎间孔中膜椎韧带数为(2.58±1.08)条;右侧症状8例,膜椎韧带(2.38±0.92)条,左右侧数量的差异无统计学意义(P>0.05)。术中可见膜椎韧带在神经根鞘及硬脊膜腹侧、背侧均存在,膜椎韧带向后方一般附着于黄韧带或者椎板,但附着于椎板较少见,它的走行整体呈前上后下,与硬脊膜附着点多位于头侧,与椎板及黄韧带的附着点则处于尾侧。数量上也存在个体差异(表1)。

表1 20例病人不同节段膜椎韧带数量

二、膜椎韧带的形态特征

术中椎间孔镜视野下可见膜椎韧带形态多样,且周围伴随有一些脂肪或纤维组织,术中可见韧带的形态为4 种类型:细长如面条的条带型(5 例);细长且圆如米线的条索型(6例);宽大、薄片状的薄片型(13 例);带分叉条带或条索的“Y”(10 例)。4 种类型均可见于L4/5、L5/S1椎间孔,且出现的膜椎韧带长度、宽度、类型无明显节段性或者阶梯性规律。

三、数据统计结果

20 例病人手术均顺利完成,术中未出现大出血、硬脊膜破裂、神经根损伤、脑脊液漏等并发症,且术后均获得至少6 个月的随访,随访时间为(6.60±1.70)个月(6~10 个月)。病人术前VAS 评分为(7.50±1.15)分(6~9 分),术后第1 天VAS 评分为(3.20±1.06)分(2~6 分),术后第3 个月随访时VAS评分为(1.45±1.50)分(0~6 分),3 个不同时间点的VAS 评分的差异有统计学意义(F=123.942,P<0.05),每两个时间段的数值间差异也存在统计学意义(P<0.05)。术后第3 个月随访JOA 评分为(25.80±2.61)分,明显大于术前(12.55±4.62)分,差异有统计学意义(t=11.138,P<0.001)。术后第3个月随访根据改良MacNab 疗效评定标准评定手术疗效:优14例,良4例,可1例,差1例,优良率为90%。

讨 论

随着现代生活环境及工作方式的改变,慢性坐骨神经痛发病率逐渐增加,并趋于年轻化。慢性坐骨神经痛的病因包括椎间盘源性及非椎间盘源性。盘源性坐骨神经痛的治疗方法包括开放手术治疗、微创手术治疗[8⁃9]。随着Schreiber 等[10]将内窥镜技术引进椎间盘髓核摘除术中,椎间孔镜技术日益成熟,现已发展到第3 代THESSYS 技术,适用范围更广,被广泛应用于椎间盘突出的治疗。而非盘源性坐骨神经痛则因为致病因素复杂,一般采用针灸、推拿等保守治疗[11]。笔者在既往临床椎间孔镜手术中发现,部分腰椎间盘突出症术后复发病人椎间孔及硬脊膜周围有较多纤维条索牵扯,并有牵拉神经根现象,松解后病人根性疼痛症状明显改善。翻阅外文发现此纤维组织为meningovertebral 韧带,国内学者翻译为“膜椎韧带”。

Meningovertebral 韧带是硬膜外隙中连接骨内膜和硬膜的结缔组织纤维束,在硬膜外隙的前方或侧方发育最好[2]。此韧带最早由Humphry在1858年提出[12]。因Hofmann 在1898年对其进一步描述,而被命名为Hofmann 韧带[13]。其实,膜椎韧带在硬脊膜前、后均有分布,先前学者的报道仅涉及其中一部分,直至2003年Geers等[14]才对硬膜外腔前、后部的膜椎韧带进行了完整描述,并以硬膜外腔的神经根为界将其分为前后腔,前腔的膜椎韧带称为Hof⁃mann 韧带,而后腔的韧带未详细描述,张一模等[15]将其拟称为“硬脊膜黄韧带间韧带”。国内外学者对尸体进行解剖观察,研究膜椎韧带的分布和走行。膜椎韧带在硬膜外腔中广泛分布,多见于颈、腰段,以L5/S1最多,分布位置可分为正中、旁正中、侧方位置。正中位置的韧带主要连接硬脊膜与后纵韧带、黄韧带,旁正中位置连接硬脊膜与后纵韧带侧方、黄韧带旁椎板,侧方位置韧带则连接硬脊膜及神经根与椎体、椎弓根[16]。膜椎韧带数量不定,长度多变,范围为6.02~40.24 mm,走行呈前上后下。形态多样,分为5 种类型:条带型、“Y”字型、条索型、网格型、薄片型。条带型韧带细长犹如面条,条索型则细长圆形如米线,薄片型韧带宽大,网格型则似由多条细韧带互相交错形成的渔网,“Y”型韧带犹如条索或条带型韧带分叉导致[3]。本研究中未见网格型韧带,考虑由于术中操作视野局限且病例数有限,可能存在遗漏。膜椎韧带由颈至腰方向逐渐粗壮,到达L5/S1节段时韧带最厚。此次研究在椎间孔镜视野中可见脊髓神经根有诸多纤维条索牵扯,纤维条索连接着后纵韧带和椎板,与膜椎韧带走行一致,因此确定为“膜椎韧带”(见图2 d~h)。术中操作中发现膜椎韧带与硬膜连接比椎板、黄韧带更为牢固,术中牵扯硬膜处的韧带较为困难,且将导致硬膜撕裂,相反的,椎板处的韧带可轻松扯下。笔者认为膜椎韧带的纤维可能是硬脊膜的组成部分,有待进一步显微镜下研究确认。

膜椎韧带的生理病理意义则是此次研究的主要目的。由于人体生长过程中脊髓的生长速度慢于脊柱骨骼的生长速度,所以膜椎韧带被认为起到将硬膜牵引着到前部和尾部的作用[13]。硬膜外腔前部的膜椎韧带即Hofmann 韧带,将硬脊膜连接于椎体及后纵韧带,牵拉硬脊膜向前靠近前方的椎体、椎间盘和后纵韧带。下腰部是椎间盘突出的好发部位,而L5/S1节段的膜椎韧带发育最好且最厚,当腰椎退变时,膜椎韧带挛缩或变性,牵引硬脊膜向前,与突出的椎间盘一起增加病人腰腿痛的发生概率及疼痛程度。硬膜外腔后部的韧带即硬脊膜黄韧带,则将硬脊膜连接于黄韧带及椎板,使硬脊膜贴近后壁,当腰椎前屈动作时,韧带紧张可以牵引硬脊膜,相反的,腰椎后伸活动时,韧带松弛,硬脊膜向前移动,当黄韧带肥厚,导致背侧膜椎韧带牵拉,同时前方膜椎韧带的限制,形成硬脊膜的束缚压迫。在椎间孔处同样存在较多的膜椎韧带(见图2 h),它们的作用是将神经根固定悬吊于椎间孔壁周围,是一种机械性的保护作用[17]。膜椎韧带形态多样,可分叉、多条交错形成网格,新鲜的膜椎韧带原本具有一定的弹性,当椎间孔处的膜椎韧带退变或者增厚,韧带变坚韧,可将椎间孔分隔成多个细小孔隙,对神经根形成另一种形式的牵拉。Spencer 等[18]认为“Hofmann 韧带”可以阻止脊神经向后方移动,因而即使在脊神经后方有大量的空间,也会因为神经受牵扯而产生疼痛。Wiltse 等[19]认为脊神经进入椎间孔时,被这些Hofmann 韧带固定在椎体上,即使在它下方存在一个很小的椎间盘突出,就可能引起很多的临床症状。笔者在本研究中,通过椎间孔镜视野同样发现,所有病人责任节段的椎间盘仅轻微膨隆,无明显压迫神经根现象,但椎间孔周围存在的膜椎韧带对神经根牵扯,神经根及硬脊膜活动明显受限,这个发现与文献报道相符。术中使用射频电刀对椎间孔及相应的椎管处膜椎韧带进行切断、松解后,神经根、硬脊膜松解、沉降,恢复良好的搏动(如图2 f、g),术中即时直腿抬高试验明显改善,术后VAS评分、JOA评分较术前明显改善,差异有统计学意义(P<0.05)。本研究中共纳入20 名病人,术后效果优14 例,良4例,可1例,差1例,优良率为90%,由此可见非盘源性坐骨神经痛病因复杂,并非完全是由膜椎韧带牵拉导致,因此手术效果存在差异性。史本超等[3]在尸体解剖中发现,膜椎韧带与硬脊膜连接处非常紧密,且韧带的纤维束延续进入硬脊膜后壁,参与其构成,当用力牵拉膜椎韧带可使硬膜后壁连接处撕脱,导致硬膜后壁变薄甚至破裂。笔者认为,膜椎韧带的这一解剖特性,很可能是诸多椎间孔镜术中硬脊膜、神经根鞘管破裂的原因所在,故在椎间孔镜手术操作中,应仔细辨别膜椎韧带,避免过度用力拉扯膜椎韧带。同样,在脊柱后路手术中,牵拉撕扯黄韧带导致膜椎韧带硬脊膜连接处撕脱变薄,形成硬脊膜假性囊肿甚至硬脊膜破裂脑脊液漏。

目前国内外对膜椎韧带的研究尚不透彻,加之韧带变异较大,目前尚无一个统一的分类及命名。由于椎间孔镜术中视野有限,笔者对膜椎韧带的研究可能存在不足,将在后期研究中进一步完善。此次研究首次报道了在椎间孔镜下对膜椎韧带的描述,为膜椎韧带的临床意义研究提供临床依据,也为椎间孔镜治疗非盘源性坐骨神经痛提供了一个新的手术思路。