改良旋转Scarf截骨术在中重度外翻治疗中的应用

2022-08-04于葳葳赵晶晶郝铖郭井泉方真华

于葳葳 赵晶晶 郝铖 郭井泉 方真华

资料与方法

一、纳入标准与排除标准

排除标准:①严重骨质疏松病人;②足部感染或足部存在坏死情况;③存在其他疾病如类风湿关节炎等引起的跖趾关节退行性病变[5⁃6]。

二、一般资料

本研究共纳入100 例病人,平均年龄为47.6 岁(17~84 岁),其中男13 例,女87 例,双足病例38 例,共138 足。术前常规拍摄足负重正侧位X 线片,测量记录HVA、IMA、近端关节面固有角(DMAA),观察内侧趾籽骨位置情况[7]。本研究获得医院医学伦理委员会批准,且所有病人均签署知情同意书。

三、术前准备

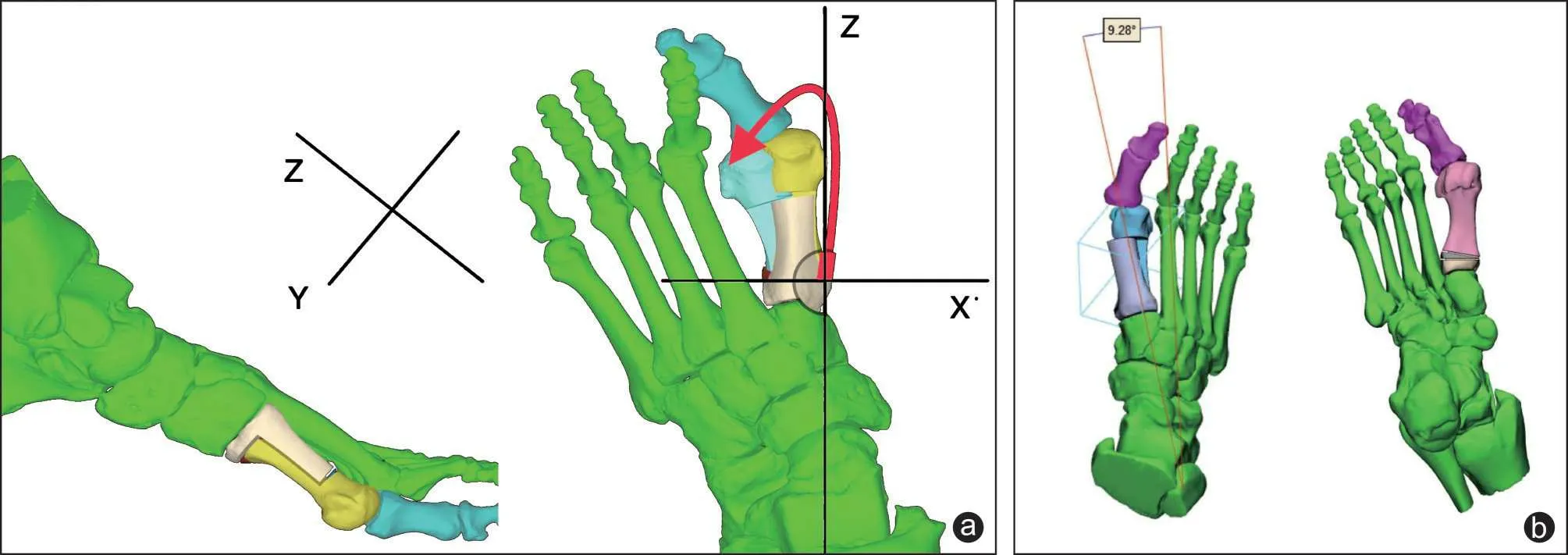

除常规手术一般术前准备外,该组病人均进行足负重X 线及三维CT 拍摄,术前根据病人具体情况,如是否合并平足、其余趾并发症、转移性跖痛等,结合足负重X 线片以及三维CT 确定所需要手术治疗的足趾,建立X/Y/Z 三轴(图1)进行术前手术规划,模拟截骨后达到的手术效果。

图1 术前规划 a:以术前三维CT为基础确定旋转中心点,建立X/Y/Z三轴进行术前规划;b:模拟截骨旋转后能达到的IMA角

四、手术方法

(一)改良旋转Scarf截骨术

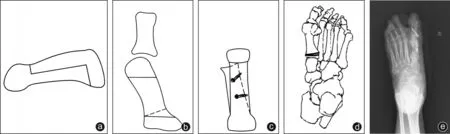

改良旋转Scarf 截骨术即跖骨干“楔形截骨”术。病人腰麻取仰卧位,消毒铺单,驱血带驱血后常规大腿中上1/3处止血带止血,于第1跖骨内侧行长纵形切口。切开皮肤、皮下组织,显露关节囊,“L”形切开暴露关节囊,用尖刀松解外侧关节囊,打开内侧关节囊,暴露跖趾关节,见增生骨赘,用微型摆锯沿跖骨头内侧矢状沟切除第1跖骨头内侧骨赘。用电刀在第1跖骨内侧标记“Z”形截骨线,于跖骨背侧表面距离跖趾关节面近端20 mm处标记横行截骨线(远端截骨线,若需延长跖骨干,则近向远端斜;若需短缩跖骨干,则远向近端斜),于跖骨跖侧距离跖楔关节面远端5 mm处标记横行截骨线(第1近端截骨线)。以微型摆锯行“Z”形截骨(图2 a),再以近端截骨线内侧点向跖骨外侧作第二条斜向远端截骨线(第2近端截骨线,图2 b),形成“楔形骨块”,取出并保留该骨块(图2 d)。截骨完成后,以成骨旋转中心点(the center of rotation of angulation,CORA)(即近端2条截骨线相交点)[8]为支点向外侧旋转推移截骨后跖侧跖骨块以矫正外翻畸形,旋转程度以近端“楔形截骨”后2条截骨线贴合为佳。旋转完成后用1~2 枚空心导针固定(图2 e),“C”型臂X 线机透视满意后,用1、2枚加压螺钉沿导针拧入,再次透视见内固定位置可(图2 c)。用微型摆锯去除内侧多余骨赘,使内侧边缘整齐,将“楔形骨块”填入旋转后远端截骨面形成的沟槽。

(二)Akin截骨

图2 改良旋转Scarf截骨术示意图 a:改良旋转Scarf截骨术内侧截骨示意图;b:与传统Scarf截骨不同,增加第2条斜线截骨线(图中虚线)形成近端楔形骨块;c:取出楔形骨块后旋转推移,空心螺钉加强固定;d:“楔形骨块”示意图;e:改良旋转Scarf截骨单钉固定术后X线片

(三)其他术式

(四)术后处理

五、观察指标及疗效评价

术后对病人进行门诊随访,进行临床疗效评价,记录并发症的发生情况。术前、术后、末次随访时拍摄患足负重位正、侧位X线片,由同一人用同种方法准确测量HVA、IMA、DMAA、胫侧籽骨位置(将籽骨从跖骨头颈部的胫侧缘向腓侧缘依次分为7 级,1~3 正常,4 以上为异常[13])。采用美国足踝外科医师协会(American Orthopaedic Foot and Ankle Society,AOFAS)足趾、跖趾关节、趾间关节功能评分评价总体疗效。

六、统计学处理

采用SPSS 20.0统计学软件(IBM公司,美国)进行数据处理,符合正态分布的计量资料以±s表示,手术前后HVA、IMA、DMAA、胫侧籽骨位置、AOFAS评分各评价指标比较采用配对t检验。P<0.05 为差异有统计学意义。

结 果

所有病人均获得随访,随访时间平均为18.7 个月(12~30 个月)。末次随访时,病人足疼痛、外形、功能明显改观,穿鞋及生活质量得到极大提高。未出现外翻复发、“沟槽反应”跖骨骨折、骨不愈合、骨延迟愈合、跖趾关节坏死、术后感染、转移性跖痛、内固定断裂等情况。术后半年内跖趾关节僵硬6例,1年内跖趾关节僵硬2例,无术后1年以上跖趾关节僵硬者。术后内固定物松动1 例,内翻1 例。内固定松动1例行内固定取出,术后加强功能锻炼,跖趾关节活动良好。所有病人中,术后疼痛情况一般半年内缓解,术后出现跖趾关节活动受限者,经康复锻炼后缓解。

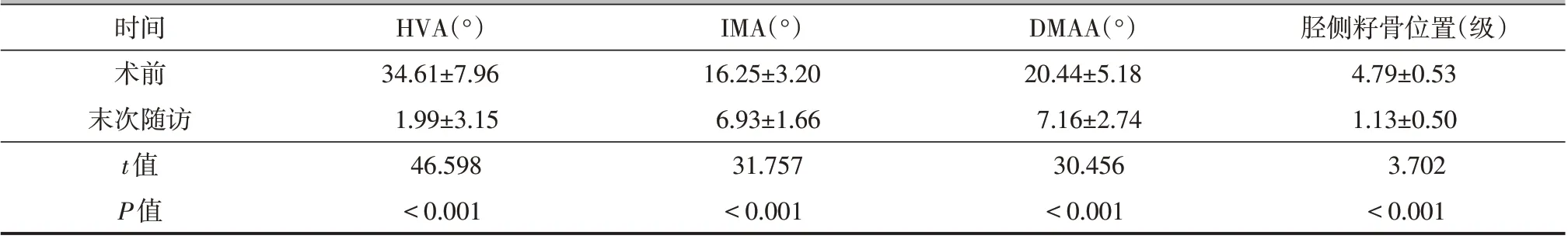

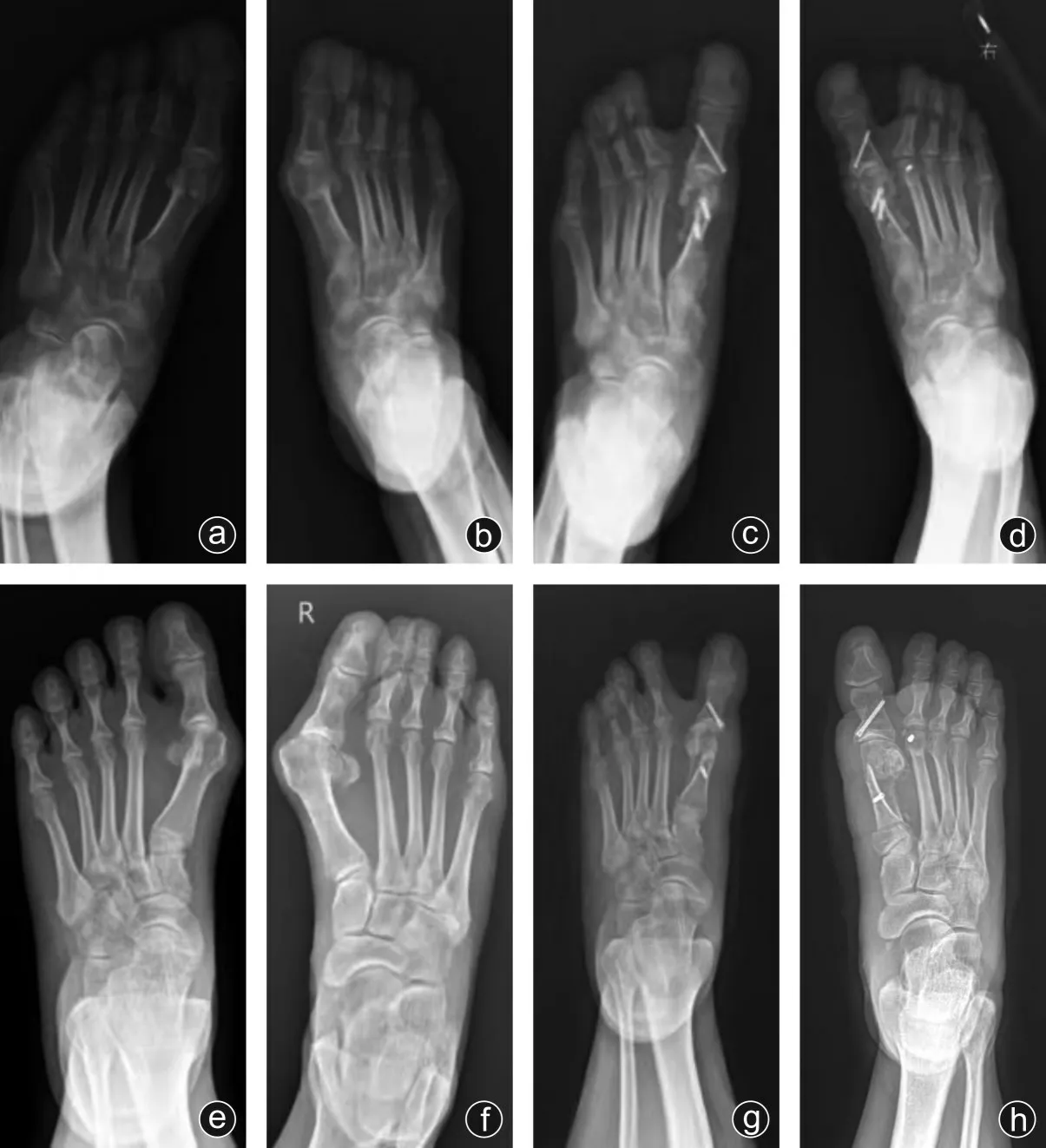

HVA、IMA、DMAA、胫侧籽骨位置均较术前明显减小,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。末次随访时,AOFAS 评分[(94.7±5.8)分]较术前[(45.4±5.1)分]明显提高,差异有统计学意义(P<0.05)。典型病例见图3。

图3 病人,女,47 岁,右足重度外翻,于2019 年3 月5 日手术治疗,术后随访趾活动良好,无特殊不适 a:术前外观;b、c:近端楔形截骨后远端向外侧旋转;d、e:空心螺钉加压后摆锯切除多余骨赘;f:术后透视见HVA、IMA、DMAA明显改变

表1 138足手术前后HVA、IMA、DMAA、胫侧籽骨位置比较(±s)

表1 138足手术前后HVA、IMA、DMAA、胫侧籽骨位置比较(±s)

时间术前末次随访t值P值HVA(°)34.61±7.96 1.99±3.15 46.598<0.001 IMA(°)16.25±3.20 6.93±1.66 31.757<0.001 DMAA(°)20.44±5.18 7.16±2.74 30.456<0.001胫侧籽骨位置(级)4.79±0.53 1.13±0.50 3.702<0.001

讨 论

一、传统Scarf截骨及平移Scarf截骨术

传统Scarf截骨及平移Scarf截骨[15],通过将跖侧截骨块向外侧移位而缩小跖骨间角,跖骨头侧截骨块向内侧移位以纠正内翻,跖侧移位以增加第一跖列的负荷,并能延长或缩短第一跖骨。其截骨的稳定性允许病人早期负重并恢复活动[16]。其不足之处为:①内固定占用跖骨干部分宽度使得骨块移位有限,导致对畸形的纠正能力有限,即适用于轻至中度畸形,即IMA 11°~18°、DMAA<11°;②此术式的矫正能力主要受限于跖骨干的宽度,即跖骨间角越宽,矫正角度越大;③传统Scarf 术后IMA、DMAA 变化差异常无统计学意义。因为传统的截骨术使骨碎片横向移动,而不是旋转它们[7]。术后常见的并发症是“沟槽效应”[17],此外还有转移跖骨痛,矫正不足或复发、过分矫正、内翻、退行性关节炎、固定不牢靠和延迟愈合等[18⁃20]。

二、改良旋转Scarf截骨术

改良旋转Scarf截骨术相比于前类截骨术,保留“Z”形截骨、螺钉固定、“卡锁”结构,其固定稳定、愈合快、并发症降低。同时以近端截骨线内侧点,即第1、第2 近端截骨线相交点为CORA,以此点建立X/Y/Z三轴[21]。以CORA为支点向外旋转推移跖骨头,沿X 轴矫正IMA,Y 轴抬高或下沉第一跖骨头,Z 轴延长或短缩跖骨长度,同时相比于平推Scarf 截骨术,旋转Scarf 截骨的CORA 更接近于近端,使得纠正IMA、DMAA畸形的能力更强(图4)[22]。因为其楔形截骨的存在,无论短缩或延长跖骨长度,其跖骨近端趋于完整、截骨面重叠面积更大,使生物力学更稳固,愈合速度更快。相比于远端Scarf 截骨术2 条远端截骨线造成的跖骨头坏死、下沉以及第一跖趾关节炎的发生,使得外翻术后跖趾关节运动障碍的可能性更低。同时术前Y/Z 轴的建立,可根据病人前足跖痛情况改变跖骨头位置,也可以改变病人平足或高弓情况。因为近端楔形截骨,CORA的确定,此类手术方式操作性大,可通过调节截骨方向对跖骨进行上下、左右、内外三维调整。术前根据足负重X线片以及三维CT建立X/Y/Z三轴进行术前手术规划,因为三平面截骨决定了跖骨旋转后的最终位置,可根据病人实际情况以达到的手术要求来确定楔形截骨的大小,使手术更趋于程序化,以求降低矫形效果的波动。同时楔形截骨后留下的“楔形区域”为术中旋转跖骨留下更多的缓冲区域,提高了手术的可操作性以及容错率。该术式可提前根据X 线片及CT确定CORA,明显提高了矫形效果。

图4 平推Scarf 和楔形截骨旋转Scarf 比较 a~d:平推Scarf,术前术后IMA、DMAA 未见明显改变;e~h:楔形截骨旋转Scarf,术前术后IMA、DMAA明显改变。由于近端楔形截骨,其旋转形成“卡锁”结构,保证了截骨后稳定性,采用单钉固定并不影响其稳定性。相比于双钉固定,单钉潜在的矫正能力更强,其术后IMA、DMAA明显改变

改良Scarf 截骨术跖骨干长截骨线可扩展至接近全部跖骨长度(如图3),相比于常规Scarf截骨,其截骨线长,调整畸形的能力也就越大。改良Scarf截骨的远端截骨线在干骺端松质骨进行,旋转后使截骨端皮质骨相抵形成“卡锁”(如图3 d),可有效防止截骨移位后发生“沟槽效应”[23]。本研究采用长Scarf截骨,术中截骨线远端位于干骺端,距跖趾关节面约20 mm;近端位于基底部,距跖楔关节约5 mm,保证了截骨落于干骺端。本组病例截骨后移位时均未出现“沟槽效应”。

因为楔形截骨旋转后形成“榫型锁定”的存在,采用单钉固定并不会影响截骨后骨块的稳定性,减少了内固定反应的同时提供了宽阔的骨块接触面积,并加强了骨块的稳定性,也为骨愈合提供了良好的环境,为病人早期负重创造了条件,早期进行功能训练,可有效防止术后跖趾关节僵硬。本组病人术后第2天进行趾主动、被动活动,并穿前足减压负重鞋行走,根据术后骨块愈合情况,术后4~6周完全负重,术后锻炼3个月恢复正常运动水平。

三、本组病例术后效果及并发症分析

图5 病人,女,51 岁,左足外翻术后16 个月并发内翻 a~d:改良旋转Scarf截骨治疗外翻术前、术后X线片改变;e、f:术后16个月并发内翻外观象

综上所述,改良近端Scarf楔形截骨允许病人早期负重,早期进行功能训练,防止术后关节僵硬;同时可避免内固定相关的并发症,能够在三维空间上纠正畸形,符合足部矫形的理想要求,其相关并发症率低,不足之处在于其截骨范围大,术后发生跖骨骨折内翻的风险增加,因此需要注意术后前足减压鞋的穿戴时间,严格执行术后外翻规范包扎。本研究表明改良近端Scarf 截骨术对于治疗中重度外翻有明确的临床疗效。