南京气象短视频运营现状和发展对策

2022-08-01金晨路韩照全

金晨路 韩照全 何 婧

随着5G时代的到来,我国互联网行业发展迅速,新媒体以其内容丰富、形式多样、实时双向互动等特点异军突起,拥有庞大的用户群体和巨大的市场,其强劲的发展势头和呈几何式增长的受众数量引人侧目,传统气象影视节目日渐式微,其中移动端用户远超于PC端用户,短视频更是成为了主流传播形式活跃在各大新媒体平台。自2013年短视频出现以来,短视频发展势不可挡,迅速成为当前时期媒体传播的主流方式,到2018年,短视频更是迎来了井喷式发展。第48次《中国互联网络发展状况统计报告》指出,至2021年6月,我国网络视频(含短视频)用户规模达9.44亿,较2020年12月增长1707万,占网民整体的93.4%。其中短视频用户规模为8.88亿,较2020年12月增长1440万,占网民整体的87.8%。因此,加强短视频的制作能力,积极探索“互联网+气象”传播策略,发挥新媒体气象短视频在气象信息传播中的作用,具有十分重要的意义。

一、短视频的传播优势

短视频是指在各种新媒体平台上播放的、适合在移动状态和短时休闲状态下观看的、高频推送的视频内容,其时间从几秒到几分钟不等。短视频之所以会受到广大人民群众的喜爱,主要有以下几方面优势:

(一)随拍随发,传受一体

整个过程仅需一部手机就可完成相关内容创作和信息传播,不但操作简单,更使随拍随发形成一种不可或缺的时尚传播方式。 每位用户不仅可以自己生产信息内容,还能观看其他短视频,兼具传者与受者身份,实现信息传播角色一体化、融合化。

(二)短小精悍,碎片传播

在社会经济快速发展的时代,人们的时间逐渐呈现碎片化状态,用户注意力十分有限。短视频秉持“短、平、快”的传播理念,能在极短时间内吸引用户注意,并将信息传播时间精准到秒,完全符合信息时代的信息传播规律,给予用户全新的视听体验。

(三)实时互动,多元反馈

人们可以通过短视频可以实现点赞、转发、评论、关注以及回粉等操作进行有效互动,不但拉近了用户之间距离,更实现了传播效果最优化。

二、南京气象短视频业务实践探索

鉴于新的发展形势,南京市气象服务中心开通了“南京气象”官方抖音账号,立足打造以深耕服务内容为核心、转变表达方式为导向、深挖气象数据为抓手的新媒体短视频业务。

(一)预报预警,重要天气早知道

预报预警类短视频是发布频率最高的一个类别[1],“获取天气信息”是公众关注气象短视频账号最重要的需求之一。“南京气象”抖音预报预警类作品分为固定类作品和非固定类作品,固定类作品主要向公众发布一周天气趋势和天气重点,非固定类作品提供重要天气过程、灾害性天气、重大活动等气象服务,如汛期强降雨、夏季高温晴热、台风登陆、冬季寒潮等天气预报警报发布,另外元旦、春运、花期、春耕春播、高考、国庆等重要节点,也会第一时间为公众提供气象服务。2021年第6号台风“烟花”来势汹汹,“南京气象”抖音连续发布18条短视频,预报台风动态、发布相关预警、科普台风知识,为公众提前做好生活出行安排,有效防范气象灾害风险保驾护航。短视频《一大波降雨即将上线》 运用拟人化的口吻预报了即将到来的连续阴雨天气,成功捕捉网友兴趣点,获得29.4万播放量。2022农历新年前的一次降雪过程备受关注,“南京气象”及时跟踪降雪动态,短视频累计播放量达142.59W,引发网友热议。

(二)气象科普,有趣有料有温度

气象科普类短视频是指向公众普及气象科学知识以及气象防灾减灾技能的具有科学普及功能的短视频。气象部门作为气象科普知识的发布主体,有其权威性和专业性,对于气象科普类产品的创作和传播都具有得天独厚的优势[2]。南京地处长江中下游地区,由于南京所处的特定的地理位置,西风带的天气系统及中高纬的冷空气和东风带的天气系统及强盛的暖湿气流均能影响南京。因此,南京是长江中下游天气变化最为剧烈的地区之一。普及气象防灾减灾知识,能有效增强公众的防灾减灾意识和自救互救能力,当气象灾害及气象次生灾害发生时,能最大程度地减少损失,特别是人员的伤亡[3]。我们梳理了全年影响南京的灾害性天气,从中挑选6个(暴雨、高温、暴雪、雷电、大雾、台风),通过MG动画形式,将看不见摸不着的抽象概念、枯燥复杂的理论知识进行可视化包装,还原真实场景,突出南京本地化元素,使科普的过程更加直观、有趣、易懂[4]。比如《雷电灾害》短视频中,科普了雷电定义、高发的时段、破坏作用、危害形式;《暴雨》短视频中,我们科普了暴雨定义、南京暴雨高发期、历史上造成的危害、以及应对和防范措施,有效提高了公众的气象知识水平和防灾减灾意识。《气象灾害》系列短视频还在江苏省第十二届优秀科普作品评选活动中荣获影视动画类二等奖。天气预报已成为人们生活中不可缺少的一部分,但是大众对于气象工作仍然知之甚少,甚至对天气预报存在一些误解,短视频《暴雨预报可能和你想的不一样》,为公众解答雨强和雨量两个不同的概念,为何倾盆大雨有可能未必是暴雨,绵绵细雨下上24小时可能会形成暴雨;《气象部门故意高温低报?》解释了体感温度和气象部门预报温度之间的区别,《天气预报你可能读错了?》系列解释了“今天夜里到明天”“阴到多云和阴转多云”等常用的天气预报术语的含义,让公众更好地理解和应用天气预报。国家气候中心10月22日发布消息称今年冬季形成一次弱到中等强度的拉尼娜事件。短视频《拉尼娜事件与全球变暖矛盾吗?》《拉尼娜事件与全球变暖矛盾吗?》让“高大上”的拉尼娜变得“平易近人”,解开了公众对于拉尼娜事件的疑惑。

(三)专家答疑,权威解说不迷路

今年3月份,我国遭遇了近10年强度最大的一次沙尘天气过程,针对大家关注的焦点,首席专家权威解答“此次沙尘暴对南京有没有影响”“浮尘天气影响到何时?”“浮尘天气如何防护”等问题,获得74.9万的阅读量,并且被580万粉丝的大V账号《江宁婆婆》转发,引发关注和热议。5月14日在苏州盛泽镇遭龙卷袭击。短视频《关于龙卷你可能不知道的真相》,请气象专家全面解读,什么是龙卷风,龙卷风易发时段以及影响江苏龙卷的天气系统,普及气象灾害相关知识,有效缓解灾后恐慌情绪。出伏、寒潮、降雪等公众关注度较高的天气,也会请专家权威解说天气趋势,充分体现了气象政务短视频的独家性和权威性。

(四)直播互动,真听真看真感受

遇灾害性天气、重大活动和节日时,通过网络直播、有奖答题等形式,可以加强与公众互动,拉近政府和公众之间的距离,有效提升气象部门公信力和气象信息的传播效果。今年“3·23”世界气象日期间,南京气象组织开展了“线上+线下”互融互补的气象科普主题活动3场,分别是“主播带你云游气象局”让公众了解从气象数据到气象预报再到气象服务的全过程;“主播带你探秘气象科普馆”通过直播镜头全景展示科普馆的全貌,普及气象科学知识;“碳达峰和碳中和”为题的科协大讲堂,邀请南京大学知名教授为网友奉上一场知识性和前瞻性于一身的视听盛宴。活动期间还有线上有奖问答环节,收获了一大批气象爱好者和市民朋友的关注和收看;3场线上活动,累计收获近5万粉丝的关注,点赞和转发评论,累计观看次数达1万次。互动和传播效果超预期。

三、南京气象短视频发展建议

(一)完善人才培养机制,打造专业化短视频团队

根据《2021年度全国气象短视频影响力排行榜》数据显示,排名前10的气象抖音号日更新频率在0.67~3.53条之间,也就是说至少两天更新一条。另外,虽然公众对灾害性天气、重大天气事件等热点有较高的关注度,但是热情也极易消散,一个热点事件往往很快就被另一个所取代[4]。因此想要提高短视频账号的影响力,一是需要增加短视频发布频次,使短视频成为公众获取气象信息的有力工具,二是要提高对热点事件的响应速度。然而,气象类短视频对于内容的权威性要求较高,策划与制作难度大,对从业人员的技术水平提出了非常高的要求。现有南京气象短视频的制作人员,之前主要是从事传统影视业务,人员的制作能力、人才储备、技术资源,远不能支撑和匹配短视频平台“短、平、快”的节奏。因此,进一步加大人才队伍建设,完善人才培养机制和模式,培养复合型全媒体气象服务人才成为大家的共识。 今后可以学习调研借鉴同行先进经验,充分调动工作人员的学习热情,细分短视频职能部门,培养打造一支高素质的气象融媒体采编、技术和运营团队。

(二)打破思维壁垒,激发创新思维

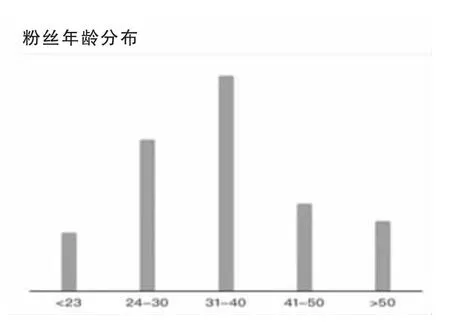

受传统政务信息观念影响,大多数政务信息都具有较强的规则性以及程式化[5],语言和形式仍照搬传统媒体的那一套,缺乏亲切感和趣味性,难以赢得短视频平台观众的喜爱。从南京气象抖音官方账号粉丝数据来看,粉丝年龄主要分布在24到40岁之间(图1)。因此在短视频制作过程中,要打破传统气象影视节目的思维壁垒,创新传播形式,在节目中渗透更多年轻人喜爱的元素和网络流行文化,改变政务媒体严肃刻板的印象,创作内容生动、亲民、活跃的作品,从而激发公众的观看兴趣。例如“深圳天气”2021年12月18日发布的短视频《未来几天的天气都给大家安排的妥妥的了》,主持人扮演天气排期管理处工作人员,将冷空气、台风、雪等天气拟人化为来办理业务的人员,通过两者之间生动幽默的对话,巧妙地引出未来几天的天气情况,形式新颖有趣,大大拉近了观众和官方之间的距离,获得25.2万点赞量,网友评价:“第一次像追剧一样追天气预报。”再例如《潮州天气》2021年4月15发布的作品,通过动画创意预报2号台风“舒力基”的动态。当台风靠近中国时,出现对话:“我没乱排核废水”“哦,不是你”,随后台风拐向日本方向,再次出现对话:“给中国点赞”,简短的几句话,既清晰的预告了台风去向,又成功蹭到了“日本排放核废水”的新闻热度,激发了网友的爱国热情,获得8.3万点赞量。从气象类短视频点赞量和评论转发量可以看出用户对剧情类、搞笑类天气预报作品的偏爱。

图1 南京气象粉丝年龄分布

(三)打造气象融媒体矩阵,形成传播合力

打造气象融媒体矩阵,一方面要立足市本级媒体,例如“南京气象”官方微博经过十年的运营已拥有百万级粉丝,可以统一管理南京气象现有的微博、微信等新媒体账号,充分利用已有成熟粉丝群体的其他新媒体平台推送短视频,形成“三微一抖”的传播矩阵进行资源共享。另一方面充分发挥区级气象媒体和网络自媒体的作用,完善气象信息的采集和汇聚制度,当有重要天气发生时,各方共同发力,在确保信息真实无误的基础上,搭建以市级媒体为龙头,各区级气象媒体为羽翼、自媒体为信息端点的体系架构,打造纵横交错、互为呼应的媒体联盟,提高气象信息传播率和影响力。

四、结束语

随着5G时代的到来,气象信息的传播方式面临着前所未有的变革。短视频在气象领域的应用,将大幅提升气象信息传播的时效和覆盖面。气象部门应主动融入,守正创新,加强复合型人才的培养,打造专业化的短视频制作团队,为公众提供优质的可视化的气象服务产品,集中发挥各个层面、各种类型媒体的力量,使短视频在气象预报预警信息发布、开展气象科普宣传、气象防灾减灾等工作中发挥重要作用。