不同放鸭与种植密度对有机栽培水稻干物质积累、转运及产量的影响

2022-07-28卢苇周璇许桂玲冯跃华罗强鑫李杰韩志丽王晓珂彭金凤

卢苇 周璇 许桂玲 冯跃华,3* 罗强鑫 李杰 韩志丽 王晓珂 彭金凤

(1 贵州大学农学院,贵阳 550025;2 普定县农业农村局,贵州 普定 562100;3 贵州大学山地植物资源保护与种质创新教育部重点实验室,贵阳 550025;#共同第一作者:992605843@qq.com;*通讯作者:fengyuehua2006@126.com)

有机农业因其环保、安全、可持续等特点,正在成为我国农业未来的趋势。水稻作为我国重要的粮食作物,有机稻研究与发展也越发迅猛[1]。稻鸭共作是利用水稻和鸭之间的共生共长关系构建起来的一种立体种养生态系统,具有除草、治虫、减病、中耕、浊水通气、壅泥培土等作用,在有机稻生产中具有广阔的应用空间与发展前景[2-4]。李军等[5]研究认为,在有机栽培条件下,适宜的放鸭密度可有效提升水稻产量,放养密度过大时则降低水稻产量。杨震道等[6]研究表明,在水稻株行距(21.3~29.7)cm×13.2 cm、4~8 苗/丛范围内,以株行距 23.1 cm×13.2 cm、4 苗/丛时产量最高。罗强鑫等[7]研究发现,在12.8~23.8 万丛/hm2范围内,有机栽培水稻产量随种植密度增加而上升。上述研究就放鸭密度或种植密度对水稻产量影响进行了探讨,但未探讨不同种植密度下放鸭密度对于水稻干物质生产特性的影响。为此,我们研究了不同放鸭密度与种植密度对有机栽培水稻干物质积累、转运及产量的影响,以期为水稻有机栽培条件下稻鸭共作的推广提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料及试验地概况

试验于2020 年在贵州省三穗县良上镇雅中村(26°52′20.2″N,108°44′27.1″E)进行,该村属北亚热带季风性湿润气候,年平均气温15 ℃,无霜期251 d,年均降雨量1 147 mm。大田前茬为冬闲,土壤肥力特性:全氮 3.80 g/kg,全磷 0.66 g/kg,全钾 16.61 g/kg,pH 5.04,有机质51.57 g/kg,速效氮311.18 mg/kg,速效磷16.79 mg/kg,速效钾46.71 mg/kg。该试验田海拔较高(774 m),周围环山,病虫害发生较轻,灌溉水质清澈透亮无污染,经检测已达到直接饮用标准。

选择宜香优2115 作为试验水稻品种,有机肥选用遵义君宇生物工程有限公司生产的“来利”有机肥(有机质含量≥45%、总养分含量≥5%),试验用鸭为三穗县地方麻鸭。

1.2 试验设计

试验采用两因素裂区设计,主区因素为放鸭密度(D),设 4个水平:D0,空白对照;D1,225 只/hm2;D2,450 只/hm2;D3,675 只/hm2,主区面积 45 m2,投放鸭子数分别为1、2、3 只/主区。副区因素为种植密度(S),设 3个水平:S1,12.8 万丛/hm2;S2,16.7 万丛/hm2;S3,23.8 万丛/hm2,对应株距分别为 26 cm、20 cm、14 cm,行距均为30 cm。每个处理重复3 次,小区面积15 m2。主区之间安置60 cm 高的防护网,以防止鸭子乱窜田和跑出田外。每个主区四周做高30 cm、宽20 cm 的田埂并包膜,包膜压深至地下30 cm,以防止肥水渗漏,主区间使用30 cm 高塑料隔板包围,防止肥水窜流。小区间留有40 cm 宽走道不做田埂,每个区组间留50 cm作为走道,便于田间取样、数据观察和农事管理,周围留保护行。4 月 21 日育秧,6 月 2 日移栽,每丛 2 苗。施肥量6 000 kg/hm2,有机肥全部作基肥,后期不追施任何肥料,鸭育雏15 d 后,于水稻返青期入田,抽穗期收回。主区中设鸭棚,鸭全天生活于田中,每日早晚投放饲料。

1.3 测定项目及方法

1.3.1 分蘖动态和最高茎蘖数

采用定点观察法,从返青期开始每隔5 d 田间定点观测1 次(每个小区选长势比较一致的连续10 丛)并记录数据。到抽穗期后,每隔10 d 调查1 次直至成熟,计算每个小区的总苗数、全生育期茎蘖动态。

1.3.2 株高

苗期取代表性植株50 株,测定株高,取平均值。拔节期、孕穗期、抽穗期每个小区按茎蘖数的平均数取代表性植株4 丛,测定株高并求平均值。成熟期每个小区按平均茎蘖数的平均数取代表性植株6 丛,测定株高并求平均值。

1.3.3 叶面积指数

苗期取代表性植株50 株,测定其中5 株叶片的长和宽。在拔节期、孕穗期和抽穗期,按每小区茎蘖数的平均数取代表性植株4 丛,测定1 丛植株叶片的长和宽,用长宽法求出其叶面积,然后按称重法求出总叶面积并计算叶面积指数。

1.3.4 干物质积累量、分配和转运

苗期取代表性植株50 株,将样品分为茎、叶两部分。分别于水稻拔节期、孕穗期和抽穗期,按每小区平均茎蘖数取代表性植株4 丛,拔节期将样品分成茎、叶两部分,孕穗期将样品分成茎、叶、死叶三部分,抽穗期将样品分成茎、叶、穗、死叶四个部分;于成熟期每小区按平均茎蘖数取植株6 丛,将样品分成茎、叶、死叶、枝梗、实粒、秕粒六个部分,分别测定其干物质量。测定时,把样品分别装袋,于 105 ℃条件下杀青 30 min,再经80 ℃烘干至恒质量,测定干物质量。同时计算物质表观输出量、干物质表观输出率、茎鞘物质转化率和茎鞘物质输出率。干物质表观输出量= 抽穗期(茎、叶、死叶)干质量-成熟期(茎、叶、死叶)干质量;干物质表观输出率 = 干物质表观输出量/抽穗期(茎、叶、死叶)干质量;茎鞘物质转化率=抽穗期茎鞘干质量-成熟期茎鞘干质量/籽粒干质量×100%;茎鞘物质输出率=[(抽穗期茎鞘干质量-成熟期茎鞘干质量)/抽穗期茎鞘干质量]×100%。

1.3.5 产量及产量构成

成熟期每个小区收割 90 丛,脱粒、晒干、风选后称取风干质量,然后每个小区称取一定质量的风干稻谷于80 ℃下烘至恒质量,计算含水量,然后推算实际产量(水分含量按13.5%计算)。同时,每个小区按平均茎蘖数选取代表性植株6 丛考种,考察产量构成因素。

1.3.6 数据处理

采用SAS 9.0 软件进行试验数据的统计分析。

2 结果与分析

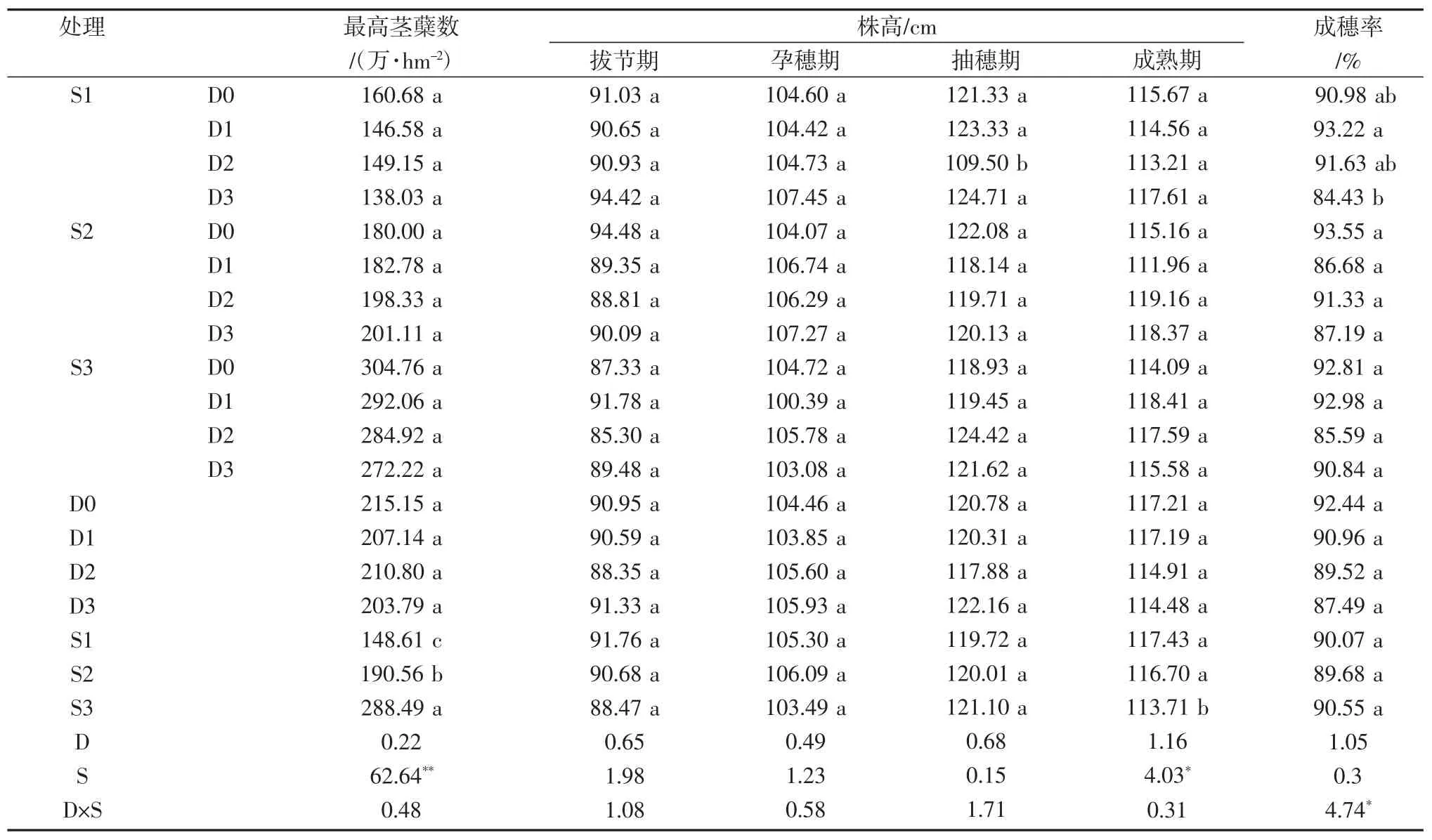

2.1 不同处理水稻株高、最高茎蘖数与成穗率

由表1 可知,随着放鸭密度的增加,最高茎蘖数呈下降趋势,但各时期不同放鸭密度处理间株高、成穗率无显著差异。随着种植密度的增大,最高茎蘖数呈显著升高趋势,成熟期株高呈下降趋势且S3 处理显著低于其他处理,其他各期株高不同种植密度处理间无显著差异。

表1 不同放鸭与种植密度对水稻株高、最高茎蘖数与成穗率的影响

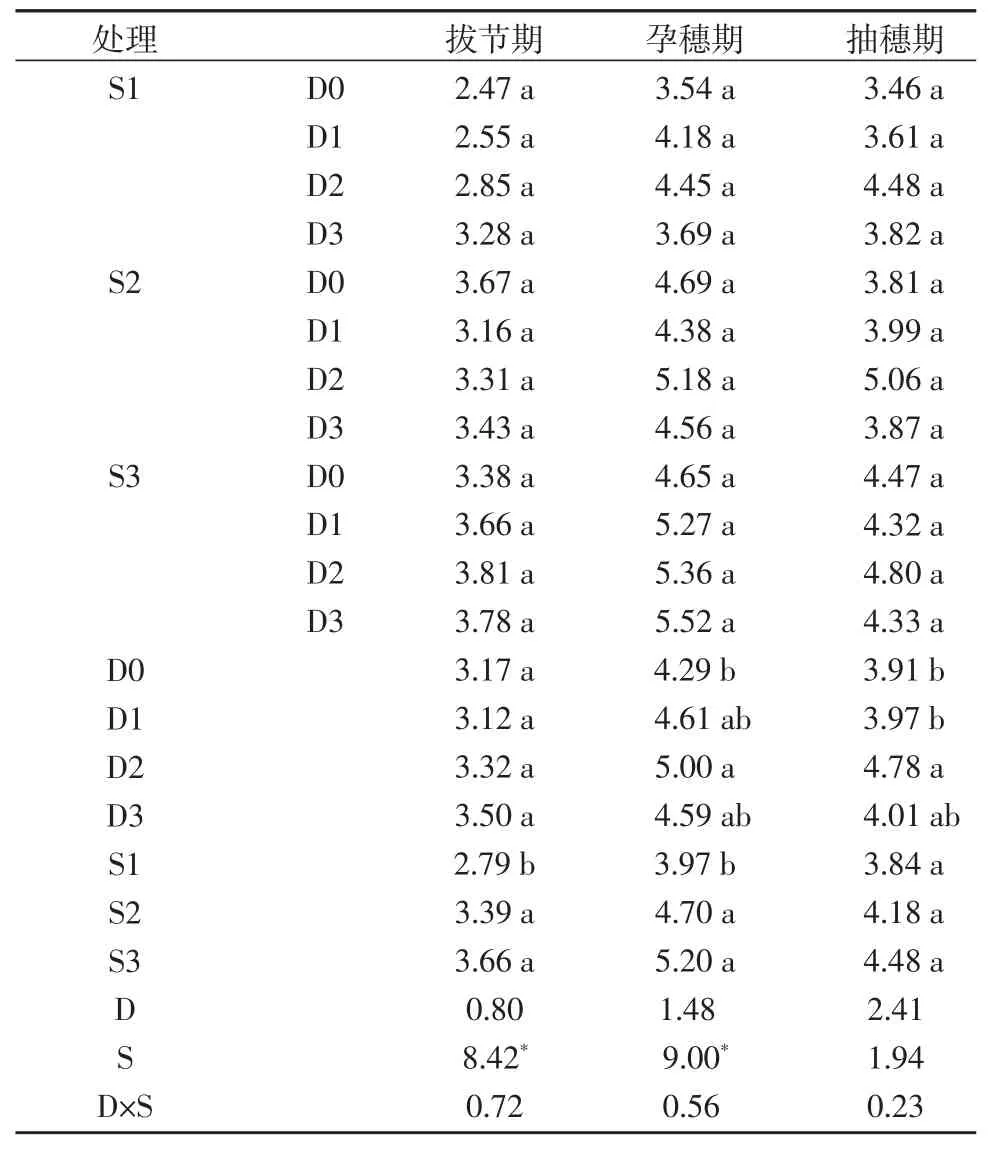

2.2 不同处理水稻叶面积指数

由表2 可知,随着放鸭密度的增加,拔节期叶面积指数呈现上升趋势,但处理间无显著差异,孕穗期和抽穗期叶面积指数均呈先升高后下降的趋势,D2 处理最高,显著高于D0 处理。在同一种植密度条件下,叶面积指数各放鸭处理间差异不显著。

表2 不同放鸭与种植密度对水稻叶面积指数的影响

随着种植密度的增加,各生育时期的叶面积指数均表现为上升趋势,且拔节期和孕穗期的S1 处理显著低于 S2、S3 处理。

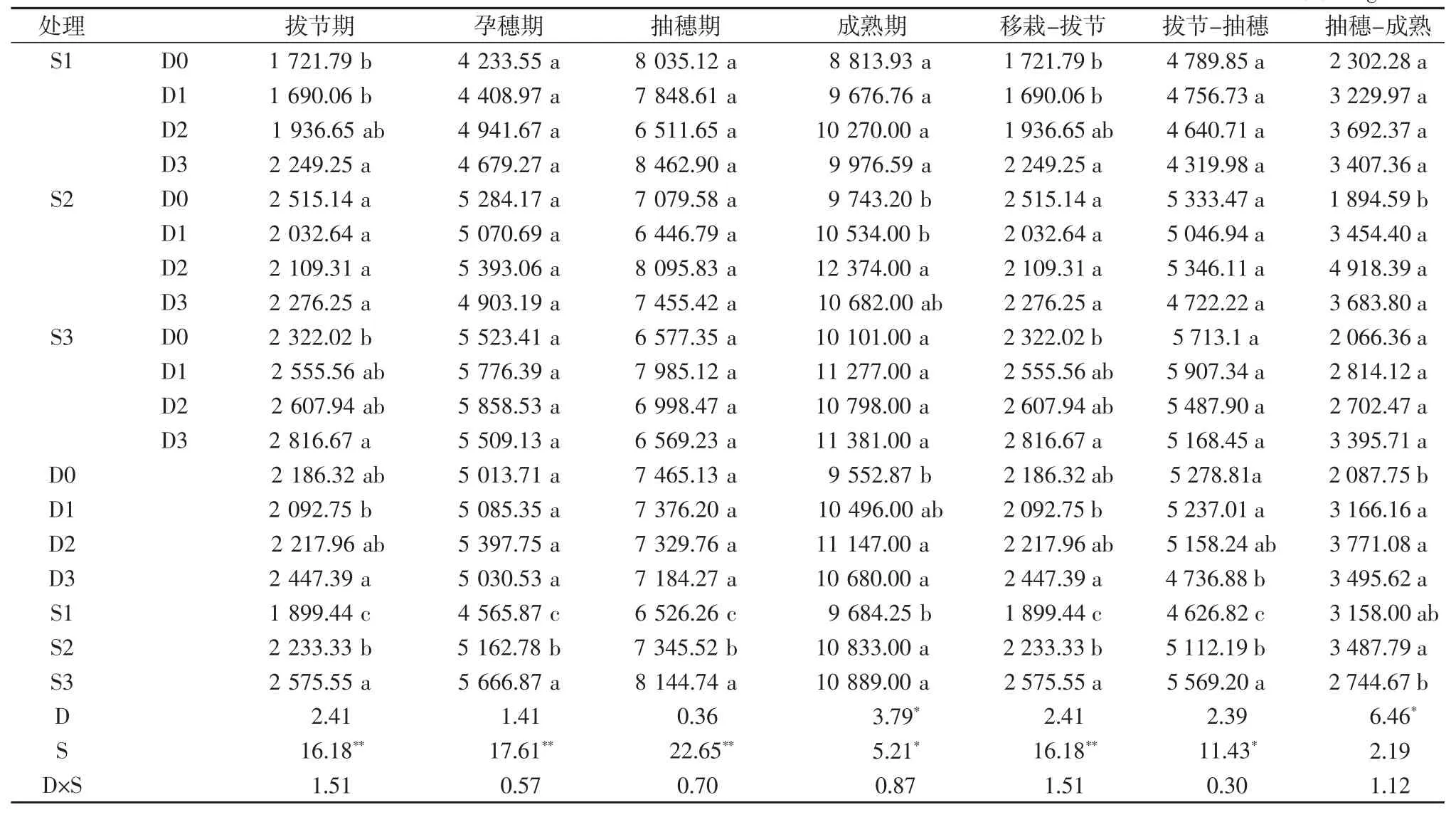

2.3 不同处理间水稻干物质积累量

2.3.1 各生育时期干物质积累量

由表3 可知,随着放鸭密度的增加,拔节期干物质积累量呈现上升趋势,D3 处理最高;成熟期干物质积累均呈现先上升后下降趋势,D2、D3 处理显著高于D0 处理;孕穗期与抽穗期干物质积累无明显变化趋势。

随着种植密度的增加,各生育时期干物质积累量逐渐上升,其中,拔节期、孕穗期和抽穗期各处理间均差异显著;成熟期S2、S3 处理显著高于S1 处理,S2 和S3 处理间差异不显著。

2.3.2 各生育阶段干物质积累量

由表3 可知,随放鸭密度的增加,各生育阶段干物质积累量呈现3 种变化趋势:移栽至拔节期(生育前期)干物质积累量呈先下降后上升的趋势,其中,D3 处理显著大于D1 处理;拔节期至抽穗期(生育中期)干物质积累量呈由平缓到急促的下降趋势;抽穗期至成熟期(生育后期)干物质积累量则表现出先上升后下降趋势,且放鸭处理均显著高于不放鸭处理。在生育前期,S1、S3 种植密度下,不同放鸭密度间差异显著,而在S2种植密度下,不同放鸭密度间差异不显著。

表3 不同放鸭与种植密度对水稻干物质积累的影响 (单位:kg/hm2)

随着种植密度的增加,生育前、中期的干物质积累量均逐渐上升,且各处理间差异显著,而生育后期的干物质积累量呈先升高后下降趋势,且S1、S2 处理显著高于S3 处理。

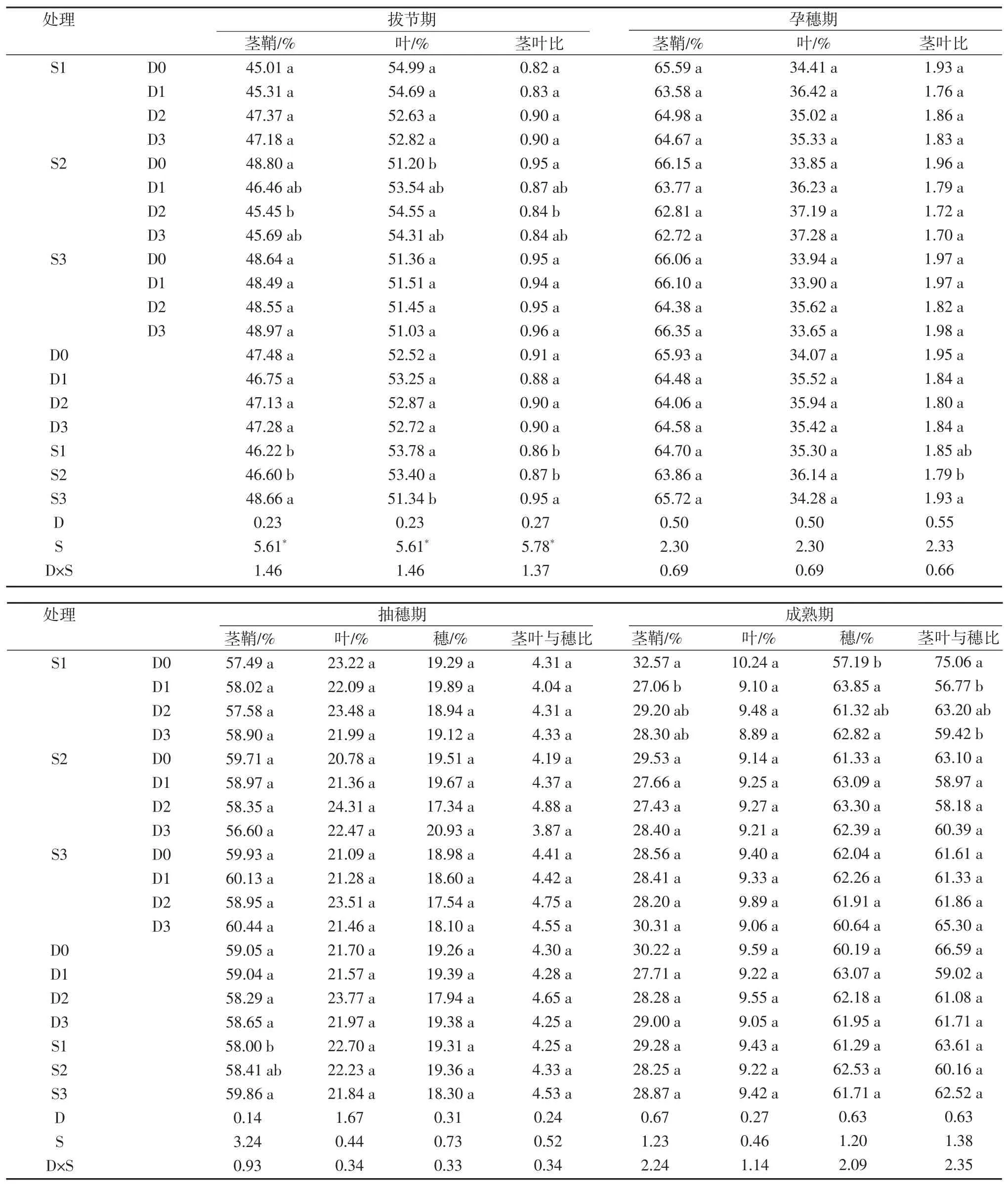

2.4 不同处理水稻干物质分配

由表4 可知,随着放鸭密度的增加,各生育时期茎鞘、叶、穗的比例关系均无明显变化趋势,且各处理间差异不显著,但在不同种植密度条件下存在一定的显著性差异。随种植密度上升,拔节期、孕穗期与抽穗期茎鞘干物质比例逐渐上升,叶干物质比例逐渐下降,穗干物质比例无显著变化,而成熟期茎鞘、叶与穗干物质比例均无显著变化。

表4 不同放鸭与种植密度对水稻干物质分配的影响

方差分析可知,放鸭密度及其与种植密度的交互作用对各生育时期茎鞘、叶、穗的比例关系均无显著性影响,种植密度仅对拔节期茎鞘、叶、穗的比例关系有显著或极显著影响。

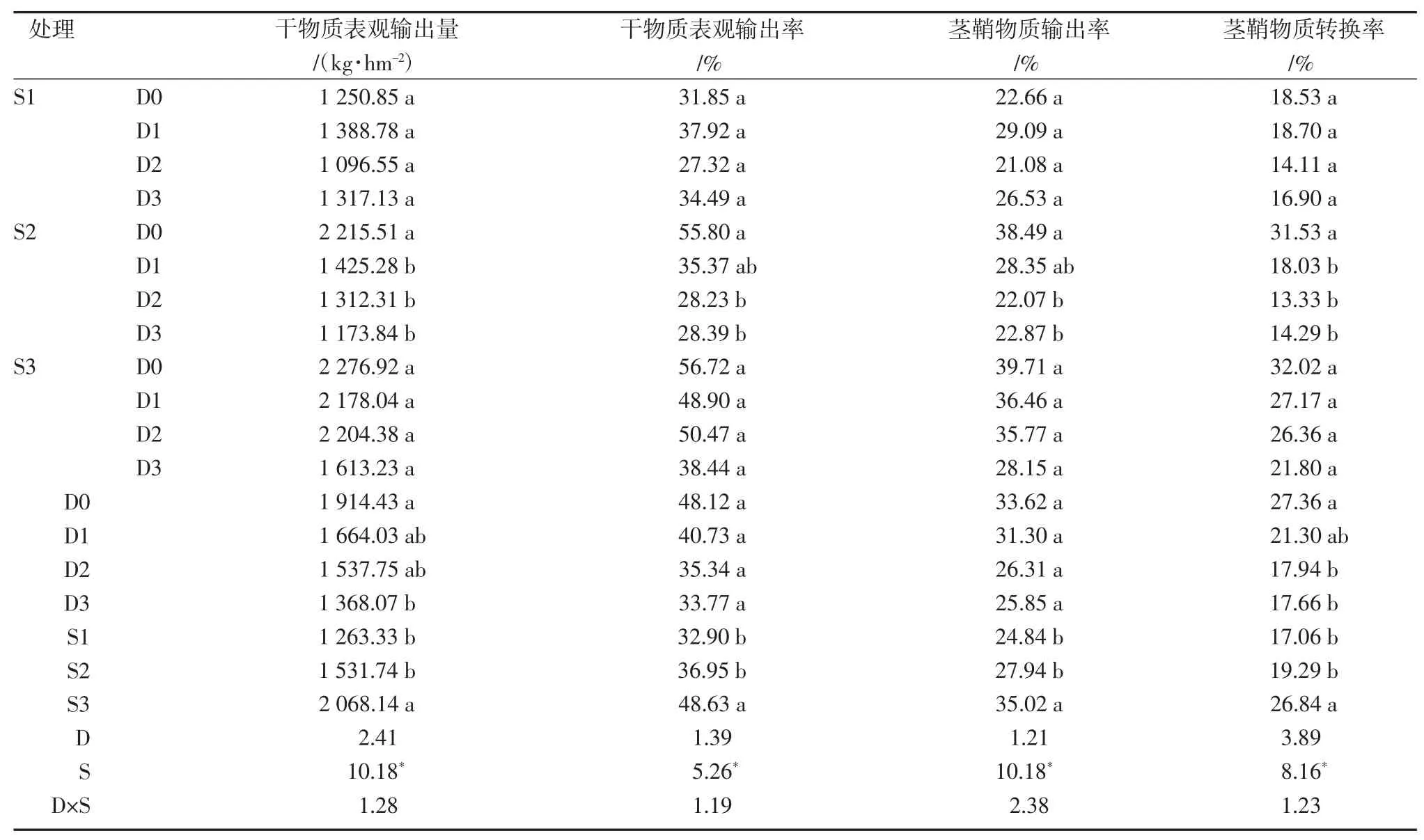

2.5 不同处理水稻干物质转运

由表5 可知,随着放鸭密度的增加,干物质表观输出量、干物质表观输出率、茎鞘物质输出率、茎鞘物质转换率均呈下降的趋势,其中干物质表观输出量、茎鞘物质转化率在各放鸭密度处理间表现出一定的显著性差异,而干物质表观输出率、茎鞘物质输出率各处理间差异不显著。在S2 种植密度下随放鸭密度上升,干物质表观输出量、干物质表观输出率、茎鞘物质输出率、茎鞘物质转换率均呈显著下降趋势;而在S1、S3 种植密度下干物质表观输出量、干物质表观输出率、茎鞘物质输出率、茎鞘物质转换率随放鸭密度上升虽也呈下降趋势但并不显著,这一结果表明S2 栽培密度下的干物质转运受放鸭密度处理影响高于S1、S3 处理。

从表5 可见,随种植密度的增加,干物质表观输出量、干物质表观输出率、茎鞘物质输出率、茎鞘物质转换率均逐渐上升,其中S1、S2 处理显著低于S3 处理,且S1、S2 处理之间差异不显著。

表5 不同放鸭与种植密度对水稻干物质转运的影响

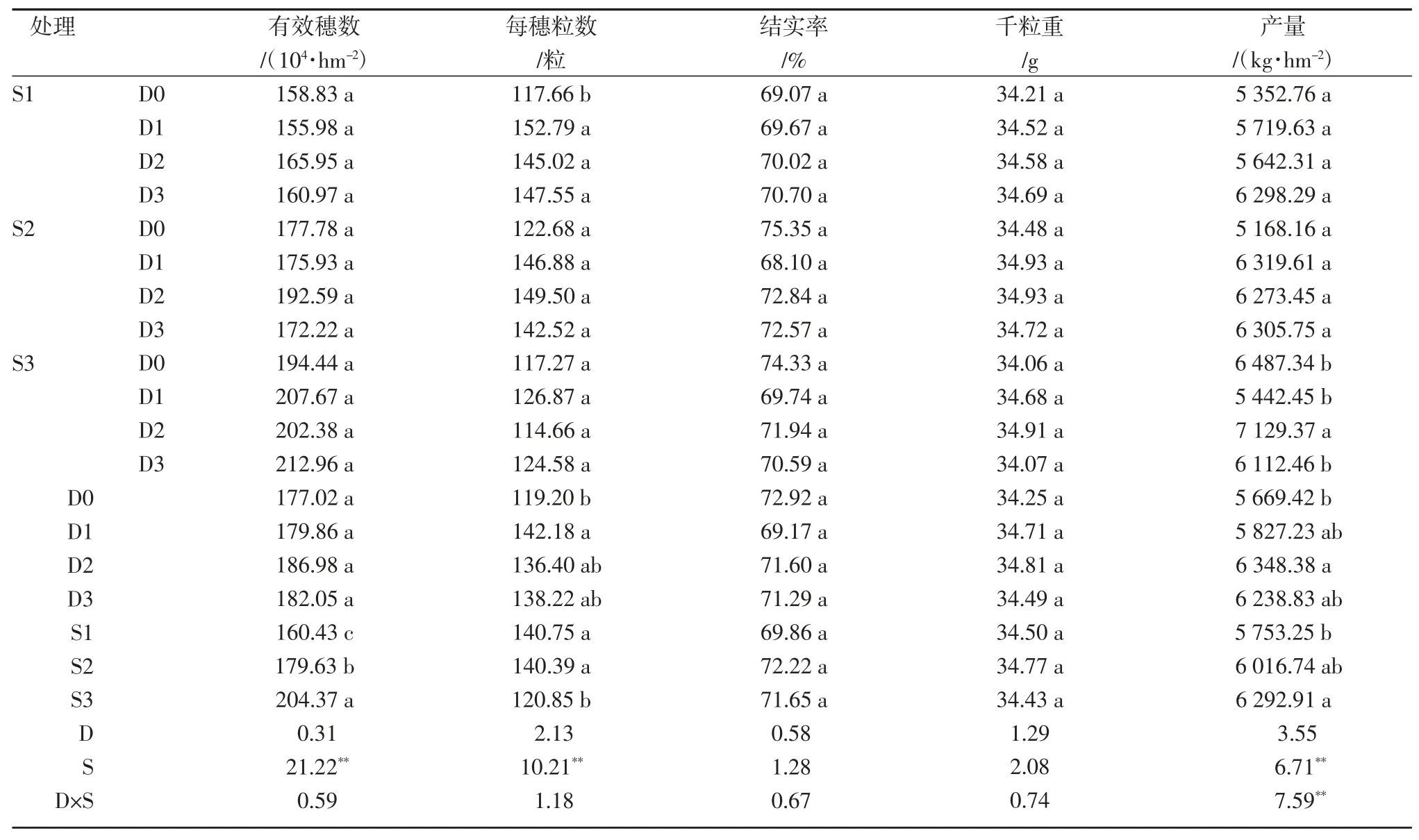

2.6 不同处理水稻产量及产量构成

由表 6 可知,在放鸭密度 0~675 只/hm2范围内,随着放鸭密度的增加,产量呈先上升后下降趋势,在D2处理下获得最高产量,且放鸭处理产量均显著高于不放鸭处理,D1、D2、D3 处理产量较 D0 处理分别提高2.8%、11.9%、10.0%。在同一种植密度条件下,各放鸭密度处理间产量表现出一定的显著性差异,D1、D2、D3处理产量均高于D0 处理,S3 种植密度下D2 的产量显著高于其他处理。在种植密度12.8 ~23.8 万丛/hm2范围内,随着种植密度增加,产量呈显著上升趋势,且不同处理间有一定的差异显著性。方差分析表明,种植密度显著影响产量,而放鸭密度及其与种植密度的交互作用对产量影响不显著。

由表6 可知,相较于不放鸭处理,放鸭处理D1、D2、D3 的每穗粒数表现出一定程度提升,其中D1 处理的每穗粒数最高并显著高于D0 处理。不同放鸭密度处理间有效穗数、结实率差异不显著。

由表6 可知,随着种植密度增加,有效穗数逐渐上升,每穗粒数逐渐下降,不同种植密度处理有效穗数差异显著,而S1、S2 处理的每穗粒数显著高于S3 处理,且S1、S2 处理间差异不显著。结实率和千粒重受种植密度影响不显著。

方差分析表明,放鸭密度对千粒重有显著影响,有效穗数、每穗粒数和千粒重受种植密度影响显著极或显著。放鸭密度和种植密度的交互作用对产量构成影响不显著(表6)。

表6 不同放鸭与种植密度对水稻产量及产量构成的影响

根据放鸭密度和种植密度与产量的关系,通过回归分析得出回归方程:y=4.14134D+546.96879S-0.12196DS-0.00142D2-12.23851S2。通过求导计算,当放鸭密度为634 只/hm2、种植密度为19.1 万丛/hm2,可获得最高产量为7 131.12 kg/hm2。

3 讨论

叶面积指数是反应作物光合面积大小的重要指标,干物质的积累主要来自叶片的光合作用,在一定范围内,叶面积大小直接影响水稻群体干物质的积累和各器官的形态建成。本研究表明,水稻孕穗期与抽穗期的叶面积指数随放鸭密度的增加均呈现先升高后先下降趋势,且以D2 处理最高,D3 处理次之。这一结果与禹盛苗等[8]和张锦等[9]研究有相似之处。随着种植密度增加,各生育时期叶面积指数表现出上升趋势,这与前人在无机栽培条件下的研究结果一致[10-11]。

本研究表明,随着放鸭密度增加,干物质积累在移栽至拔节期呈先下降后上升趋势,在拔节至抽穗期呈下降趋势,而在抽穗至成熟又呈先上升后下降趋势。这可能是由于在生育前期鸭的体型较小,相较于除草除虫作用,鸭对水稻分蘖的抑制作用不显著,因而在较高放鸭密度下干物质积累较高,而在拔节至孕穗期随着鸭体型的上升和水稻的生长,鸭对水稻的分蘖抑制作用增强,进而导致随鸭密度上升而干物质积累下降。在抽穗至成熟期,由于此时鸭已经离田,出现的干物质积累的变化可能是由于生育前、中期放鸭密度不同而导致肥力不同的结果。

本研究表明,随种植密度增加,水稻干物质表观输出量、干物质表观输出率、茎鞘物质输出率、茎鞘物质转换率均表现出一定差异性的显著上升趋势,这可能是由于高密度下单株水稻吸收土样养分的下降以及所受光照强度下降,进而导致籽粒增加的物质来源于茎鞘储存的非结构性碳水化合物增加的缘故。这与李静等[12]的研究存在差异,可能与栽培条件不同有关。

本研究表明,水稻产量随放鸭密度上升呈先较快上升后缓慢下降的变化趋势,且放鸭处理均高于不放鸭处理,这与禹盛苗等[13]和卞国宝等[14]研究结果有所不同,可能是由于鸭品种不同造成。本研究表明,受放鸭密度上升而导致水稻产量的变化趋势,与干物质积累量以及叶面积指数变化结果相同,这说明稻鸭共作能通过提高叶面积指数增强水稻光合效率进而提高干物质积累量,并最终提高水稻产量。

本研究表明,在放鸭处理下水稻的每穗粒数比CK有一定提高,与禹盛苗等[8]研究相似,形成这一结果的原因可能是稻鸭共作中鸭所发挥的“役禽”效能,可有效增加低位分蘖成穗,并减少后期无效分蘖,进而增穗型[15]。本研究表明,随种植密度增加,每穗粒数呈一定显著性下降趋势,千粒重受影响不明显,而有效穗数则呈显著上升趋势。该结果与杨震道等[6]有机栽培条件下非稻鸭共作的研究结果相似。杨震道等[6]研究指出,提高有机栽培水稻种植密度能显著增加有效穗数,降低每穗粒数,但对千粒重无显著影响。

4 结论

在稻鸭共作条件下,提高放鸭密度能导致最高茎蘖数减少,提升拔节期叶面积指数,提高水稻生育前、后期干物质积累,但减少中期干物质积累,一定提升每穗粒数,最终提高产量。提高种植密度可增加最高茎蘖数,提升叶面积指数,提高水稻生育前、中期干物质积累、转运,并显著提高产量。当放鸭密度为634 只/hm2、种植密度为19.1 万丛/hm2时可获得最高产量7 131.12 kg/hm2。