中国生态学技术改善稻米品质效果的分析

2022-07-28陈灿焦文献袁娇黄璜

陈灿 焦文献 袁娇 黄璜*

(1 湖南农业大学农学院,长沙 410128;2 湖南省稻田生态种养工程技术研究中心,长沙 410128;第一作者:CC973@126.com;*通讯作者:hh863@126.com)

高质量的农产品是农业生产追求的重要目标之一。随着人们生活水平的提高,消费者对食品口味、营养与安全的要求越来越高,获得优质的农产品也是人们对美好生活的向往。作物生产中生态学技术很大程度上能够满足大众不断增长的对绿色农产品的需求,并促进农业生产的可持续发展。

稻米品质主要从碾磨、外观、蒸煮食味、营养安全等方面进行评价。在水稻生长发育过程中,稻米品质的形成不仅取决于遗传背景,还取决于土壤和气候条件以及农艺措施。虽然自然环境条件人为难以掌控,但在生产中采取的栽培技术、耕作方式、生态种养等农艺措施为生态学可控的技术环节。因此,了解栽培措施、耕作方式、生态种养等对米质的改善效果以及掌握其生态调控技术具有重要意义。

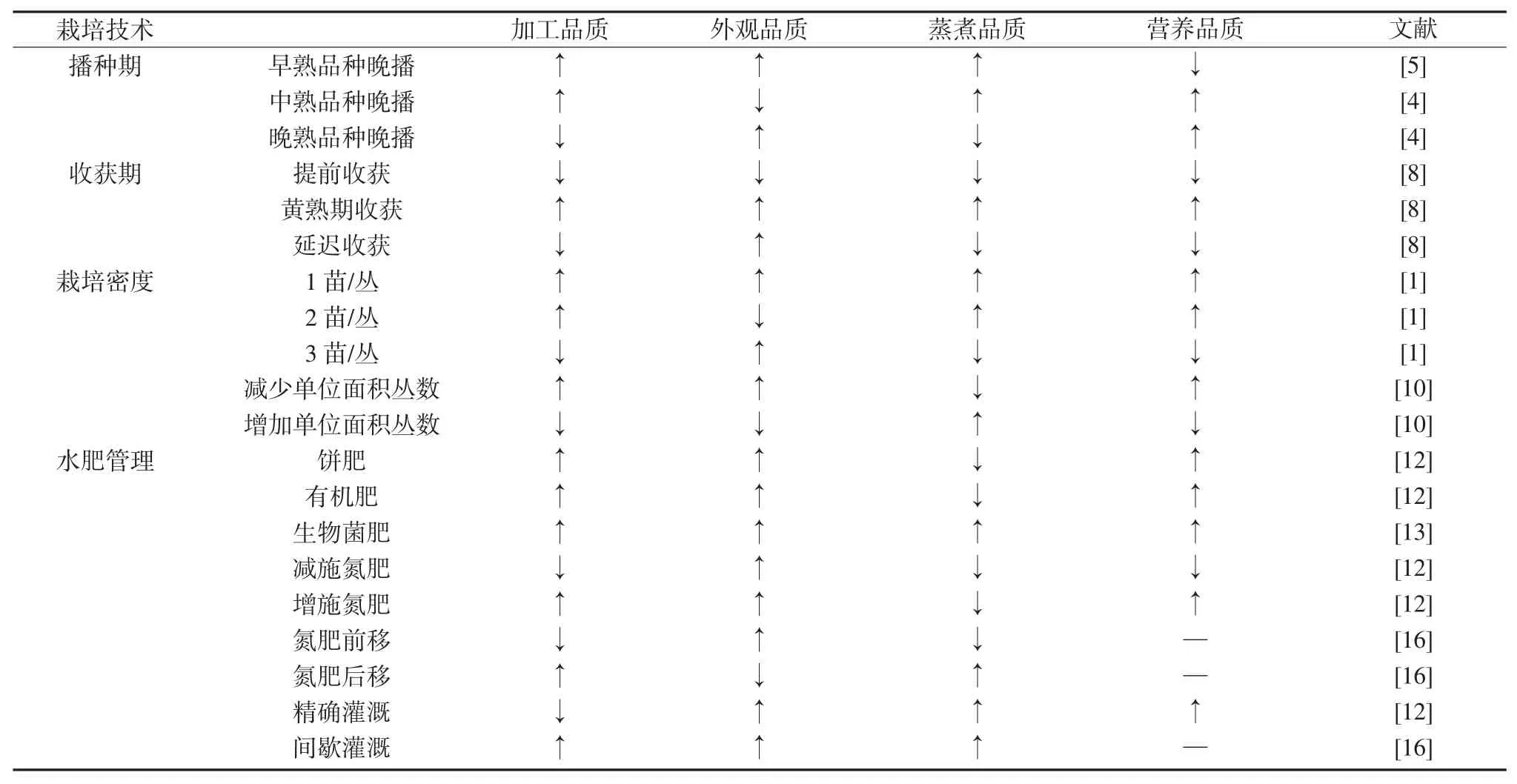

1 合理栽培技术等对稻米品质的影响

1.1 播收期对稻米品质的影响

1.1.1 播种期的影响

播种期改变了水稻整个生长期间日均温度、日照时数和降雨量等,进而影响米质。通过调整播种期可以避免灌浆期遭遇高温天气,进而优化稻米外观品质、食用品质,米质整体趋优[1-2]。但由于地区、品种以及试验过程中管理措施不同等原因,播期的制定并不能一概而论。对早中熟品种来说,适当晚播有利于优质米的形成,而晚熟品种则要提前播种才能确保产量和米质[3-5]。在实际生产中,选择优质品种的同时,还需结合当地气象因素来适当调整播期,保证水稻在抽穗灌浆期的气候条件处于最佳状态。

1.1.2 收获期的影响

收割时期对不同生态型、籼粳亚种品质指标的影响不同,综合考虑产量和品质,都应在水稻完全成熟时及时收获[6-7]。研究表明,早稻一般在齐穗后30~35 d 为最佳收获时间,而中晚稻则比早稻延迟1 周左右,此时稻米各项品质优良,产量稳定[8]。此外,有研究认为,粳稻品种从抽穗到收获的时期较长,在抽穗54 d 时收获对产量和米质更加有利[9]。

1.2 栽培密度对稻米品质的影响

栽培密度直接影响作物群体大小和个体强弱,进而影响水稻产量及品质。适当减少每丛基本苗数、扩大株行距来降低栽培密度,在不影响产量的同时,对米质各指标均有不同程度的优化效果[1,10]。一般来说,栽培密度大小需要根据稻田土壤肥力、秧苗质量等因素综合考虑,秧苗质量较差时应适当增加每丛苗数,确保产量,而农田环境好的稻田则应稀植,以优化米质。其次,栽培密度还与栽培方式密切相关,例如采取抛秧时,要求常规稻控制在1.0~1.2 万丛/667 m2,杂交稻则需控制在 0.8~1.1 万丛/667m2[11]。

1.3 肥水合理运筹对稻米品质的影响

1.3.1 肥料管理方面

施肥是水稻生长过程中不可缺少的一个管理环节,科学施肥有利于改善稻米品质。在肥料种类方面,施用饼肥、有机肥会使稻米胶稠度变短,影响蒸煮品质,而施用生物菌肥可以使稻米各品质指标均得到优化,比施用普通有机肥或其他肥料效果更佳[12-13]。在施肥方式方面,与传统施肥相比,点深施肥、侧深施肥、基蘖同施等方式均有利于优化米质,提高生产效益[14-15]。在肥料施用量方面,研究表明,增施氮肥对米质改善起到了积极作用,并且在水稻全生育期内氮肥总量不变的情况下增加穗肥用量,可以提高稻米加工和营养品质,在兼顾产量与品质的前提下,将基蘖肥与穗肥比例控制在7∶3 时综合效果较好[2]。在施用期方面,水稻前期适当施氮使稻米外观品质变优,后期施氮则改善加工品质与蒸煮品质[16]。

表1 栽培技术等对稻米品质的影响

1.3.2 水分管理方面

水分是水稻整个生长阶段的必要条件,其对米质的影响比较复杂,综合来看,主要对稻米加工、外观品质影响较大[17]。水稻生产中常用的生态学水分管理方式包括:湿润灌溉、旱种旱管、间歇灌溉、调亏灌概和蓄雨(水)型灌溉等技术[13,16,18]。研究表明,与常规灌溉相比,采取适宜的节水管理方式可以满足水稻正常生长,并不同程度提高稻米品质[19]。水稻实际生产中,为达到高产优质的目标,应根据不同的生态区域采取不同的节水灌溉方式,还应进行合理的水肥耦合。

1.3.3 水肥合理耦合对稻米品质的影响

生态学技术讲究水肥协同管理及其优化以提升稻米食味品质。研究表明,较高的氮肥水平下,节水灌溉可以使水稻产量及米质优于常规灌溉,基肥∶蘖肥∶穗肥为 5∶2∶3 时对稻谷产量提高及米质改善效果较好[16,20]。此外,肥料运筹采用有机肥无机肥配施且在收获前适时断水,有利于高产优质[21]。综合来看,节水灌溉在生产上具有光明前景,进一步探讨其与肥料管理措施之间的关系是水稻栽培过程中的关键。

1.4 秸秆还田对稻米品质的影响

秸秆还田在减少因秸秆焚烧所造成大气污染的同时,将植株中的营养元素归还给土壤,培肥了地力,减少了化学肥料的使用,对作物产量与质量起到积极影响。研究表明,秸秆还田对稻米加工、外观、蒸煮以及营养品质均有改善作用,且还田量适度增加以及秸秆埋入土壤5~10 cm 深度时米质改善效果最为明显,但不同耕作方式之间有差异,应采取合理的秸秆还田措施[22-24]。在实际操作中,秸秆还田量要适中、施用要均匀,还田后应配套合理灌溉、科学施肥等栽培技术。

1.5 水稻病虫草害生态防控技术对稻米品质的影响

水稻病虫草害生态防控技术主要以物理、农业、生物防控技术措施为主,例如,深耕灌水灭蛹技术,推广水田施用生石灰技术,种子处理预防病虫害,利用趋避植物引诱害虫,田垄种显花植物、蜜源植物保护利用天敌,诱虫灯、性诱剂、色板诱杀害虫,田间释放赤眼蜂,稻田养鸭等。在预测病虫害有可能爆发的基础上再配合生物农药施用。生态防控各项技术的综合运用减少了田间病虫害的发生与传播,有效降低了对水稻的危害,为其创造良好的生长环境,并且生态防控最大优点就是杜绝农药、除草剂的使用,避免了稻米产品的农药残留,提高了稻米的安全品质。

表2 耕作及种植方式等对稻米品质的影响

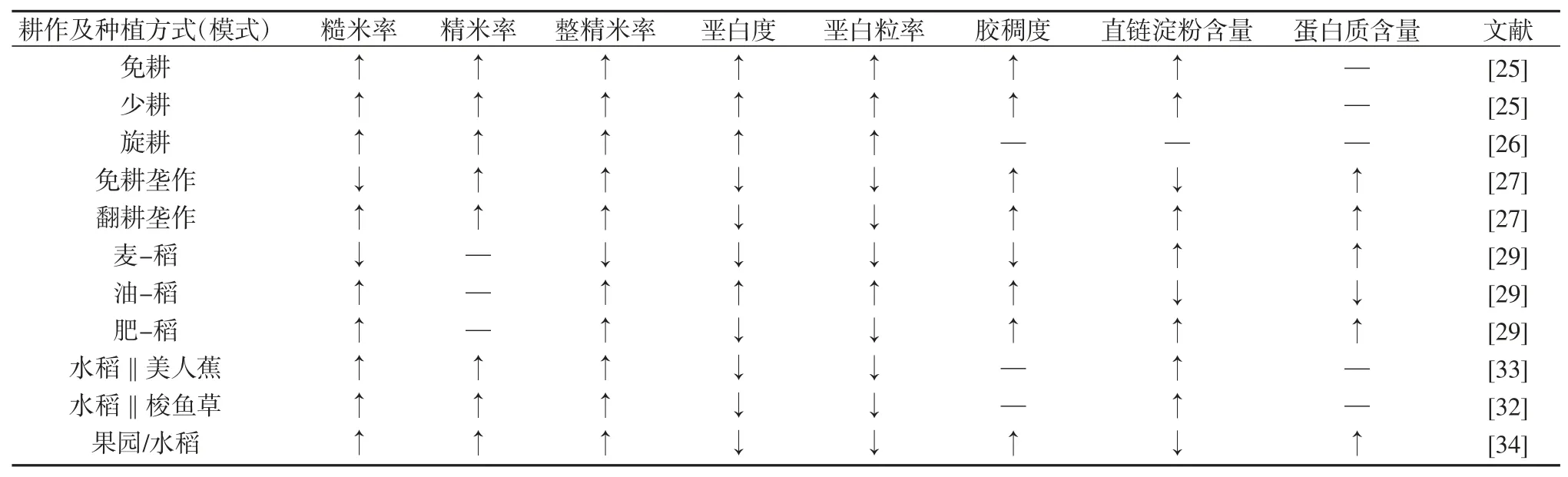

2 合理的耕作及种植方式对稻米品质的影响

2.1 耕作方式对稻米品质的影响

耕作方式包括免耕、深耕、旋耕等技术,影响水稻根系生长以及整个过程中的水、肥、气、热等因子,进而影响养分吸收利用,最终作用于产量与品质形成。轻简耕作栽培技术是农业发展的迫切要求,研究表明,免耕、少耕有利于稻米加工品质,但对外观品质不利,且免耕作用效果明显强于少耕,而免耕与秸秆还田结合时,可对稻米品质产生更多积极影响[25-26]。与平作相比,免耕垄作对稻米加工、外观、蒸煮及营养品质皆有促进效果,翻耕垄作则对稻米营养品质不利[27]。通过长期试验得出,在种植双季稻时,早稻田旋耕、晚稻田翻耕的基础上配合秸秆还田可以使稻米食味品质优于其他耕作方式,且产量增幅最大[26]。

2.2 垄作、厢沟栽培等种植方式对稻米品质的影响

垄栽、厢沟栽培相当于将传统的淹水栽培改为湿润、半湿润栽培的种植方式,使稻田处于轻度干湿交替状态,其灌溉方式相当于畦沟灌溉,这种灌溉方式可以提高水稻产量和稻米品质[20]。研究表明,以平作栽培模式为对照,选择垄作双深、穗氮前移基施的种植和施肥方式,有利于优化稻米加工和食味品质[28]。此外,水稻厢沟、垄作等栽培方式可解决稻田种养方面的难题,由于垄沟、厢沟内保持了一定深度的水层,在不影响水稻生长的基础上,有利于鸡鸭、鱼类在田间的生存及活动,使稻田生产附加值大幅提高,同时这些措施有利于稻米品质的稳定和提高。

2.3 种植模式对稻米品质的影响

2.3.1 轮作和间套作

轮作和间套作是用地养地相结合的一种生态学措施。水旱轮作可以逐步恢复稻田的生产力,优化水稻生长环境,进而对水稻的各项指标包括稻米品质指标产生积极影响。近年来,省工、高效、高产种植模式在生产中逐渐增加,出现了不同的轮作模式,如中稻-油菜、春玉米-晚稻、水稻-冬绿肥等。研究表明,轮作中选择不同的前茬作物,对米质的影响程度不同[29]。对冬种小麦-水稻、冬种油菜-水稻、冬种绿肥-水稻3 种轮作模式进行比较发现,小麦-水稻模式稻米营养品质最好,但加工品质最差;冬种油菜-水稻模式的稻米加工品质、蒸煮品质最好;冬种绿肥-水稻模式的稻米外观品质最佳,其他品质呈上升趋势,综合效果更优。此外,不同轮作模式下,将前茬作物秸秆还田或者在不改变水稻全生育期氮肥施用总量的情况下,将氮肥前移能提高稻米加工及外观品质,进一步优化米质[30-31]。但需要注意的是,在轮作过程中想要达到高产优质的目标,则必须要考虑前茬作物对土壤肥力的影响,并在水稻生长季采取合理的肥料管理措施。

作物合理间套作增加了稻田作物的多样性,使农田生态系统的稳定性得到提高,保障粮食安全与品质。例如,运用景观生态学原理,田间种植趋避植物、显花植物、蜜源植物等,营造生物的多样性和空间异质性,使有益生物增加,是生态调控的重要措施之一。水稻与不同作物间作,主要影响稻米的加工品质和外观品质,精米率、整精米率上升,垩白度、垩白粒率下降,稻米综合品质明显优于水稻单作[32-33]。与常规种植相比,果园套种优质稻虽然稻米蒸煮和营养品质略有下降,但两者差异并不显著[34]。此外,水稻免耕套种以及在此基础上进行秸秆还田都有利于米质优化和水稻产量提高[35]。

表3 稻田生态种养模式对稻米品质的影响

2.3.2 再生稻栽培技术对稻米品质的影响

再生稻具有生育期短,再生季病害较少,能降低农药和水肥投入,且省种省力,生产成本低,符合水稻轻简栽培和减少资源投入的生态学生产目标。研究表明,与头季稻相比,再生季稻外观品质和蒸煮食味品质明显变优,但对加工品质的影响较小,只有整精米率有所提升,对蛋白质含量的影响不大[36-37]。与低留桩相比,增加头季稻留桩高度可以改善再生稻外观及食味品质,精米率略有下降[38-39]。其次,研究表明,采用预留机收行种植的方式,虽然降低了栽培密度,但对头季稻产量的影响并不明显,可以避免头季稻在机收时因稻桩密集而遭到碾压,保证再生稻产量不受影响且能改善再生稻的加工品质[40]。在生产中,选用优质品种,同时搭配最佳的栽培技术是提高再生稻稻米品质的重点。

3 稻田生态种养模式对稻米品质的影响

3.1 稻田养殖禽类对稻米品质的影响

稻田生态种养以减少污染、绿色发展、提质增效为目标,是生产优质稻米的生态学途径之一。在水稻生长期间与之共生的禽类主要有鸡、鸭,由于其活动能力强、活动范围广,对农田环境以及水稻产生了明显的积极影响。目前,对稻鸭模式的相关研究较多,研究表明,该模式可以优化稻米加工及外观品质,极显著提升食味品质[41]。在栽培上,实行免耕稻鸭共作可大幅提升稻米外观及加工品质,但对蒸煮品质提升幅度较小[42]。稻鸭模式中水稻采用钵苗机插对米质改善更有利,且机插密度控制在1.68 万丛/667 m2时,对最终产量影响极小;随着栽培密度增加,米质则呈下降趋势[43]。稻鸡模式在生产上主要以垄作养鸡为主,可以有效控制垄上杂草生长量,避免与水稻争夺养分而影响水稻正常生长以致米质降低,同时可在垄沟养殖其他水生动物,增加稻田附加值。实际生产中根据具体需求选择适宜的栽培和放养密度,且在共生期间配套合理的管理措施,充分发挥种养优势,达到稳定产量、提升米质的目标。例如,稻鸭共生模式中,在水稻灌浆时需将鸭移出稻田,避免其啄食稻穗而降低水稻产量。

3.2 稻渔种养模式对稻米品质的影响

稻渔模式中,稻田养殖的动物种类主要有鱼、虾、蟹、鳖等,由于养殖动物的活动性有限,因此对农田环境、水稻产量以及稻米品质的影响不如稻鸭模式明显。稻渔模式下稻米外观和加工品质变优,营养品质降低,对蒸煮品质的影响效果因品种不同存在差异[44-46]。研究表明,在稻鳅模式中引入鸭子,鸭、鳅两种动物共处于同一块稻田时,对稻米品质的作用效果优于稻田养鸭或稻田养鳅,但水稻品种为杂交稻时,稻鸭鳅模式下稻米的外观品质变差[47]。在稻鱼、稻虾模式中,适当降低水稻栽培密度可以协调产量与品质之间的矛盾,使产量不减少的同时米质得到提升,而且加快了鱼类的生长速度[48-49]。此外,稻田进行种养结合对头季稻和再生稻均可以起到积极作用,且在生产上有机种养优于常规种养[45-46]。

4 稻田土壤重金属生态调控对稻米品质的影响

农田中重金属含量过高时,重金属元素会从土壤中转移到作物茎秆、叶片以及籽粒中。当糙米重金属积累量达到一定程度时将危害人体健康,因此,减少稻米重金属含量,确保稻米安全品质备受关注。而稻米重金属含量与重金属在土壤中的含量联系紧密,要保证稻米品质不受影响,需控制水稻对重金属的吸收以及降低污染农田的重金属含量。降低稻田重金属污染的生态学技术主要有冬季种植绿肥、采用“VIP 技术”、栽培富集植物,以及使用生物炭、土壤调理剂、生石灰等措施。

4.1 “VIP 技术”对稻米品质的影响

在农田重金属污染防治中,“VIP 技术”主要是指选择镉(Cd)低积累的水稻品种,并在水稻生长过程中进行适当的水分管理以及调节土壤pH 值,从而使糙米中的Cd 含量降低。研究表明,与常规栽培相比,采用“VIP 技术”可使糙米Cd 含量降低23%,在此基础上施用有机肥、生物菌肥、土壤调理剂等可进一步降低Cd含量,改善稻米品质[50-51]。在生产上使用“VIP 技术”降低稻米Cd 含量虽然是一种经济实用的方法,但从前人研究中可以发现,该技术对降低农田土壤Cd 含量的效果并不显著,若要对重金属农田进行修复,需要进一步探讨新的技术途径。

4.2 施用生物炭、土壤调理剂等对稻米品质的影响

研究表明,施用生物炭可以有效抑制土壤中的重金属向植物体内转移,避免米质降低。用生物炭代替部分化肥时,可以提高糙米率和精米率,显著增加蛋白质含量,但也同时增加垩白度和垩白粒率,对直链淀粉含量和胶稠度的影响不大[52-54],说明施用生物炭对改善稻米加工和营养品质的作用较大。石灰加生物炭、石灰加腐殖酸均可以抑制土壤中Cd 的转移,并且增加稻米直链淀粉含量,优化部分稻米品质[55]。在生产中也可以施用对重金属在植物体内转移有阻隔效果的材料,例如秸秆有机肥、生物质炭等,这些材料可以阻止重金属从土壤到根、茎叶的转移,叶面纳米硅溶胶可以阻止重金属从叶片向籽粒转移[56]。由于稻米Cd 含量与矿质元素含量呈负相关,可以通过施用土壤调理剂使稻米中的矿质元素含量增加,从而抑制Cd 向稻米中转移,在降Cd 的同时,优化稻米品质,且产量有所增加[57-58]。在稻田持续淹水条件下,增加有机物料的投入可以影响土壤pH 值和氧化还原电位,改变Cd 在土壤中的存在形态,抑制其向水稻转移,且在根、茎叶和糙米中,糙米的Cd 含量最低[59-60]。有机物料有利于低Cd 稻米的形成,有机物料联合外源铁可以进一步降低糙米Cd 含量,其中豆饼联合外源铁的作用效果优于蚯蚓粪便联合外源铁[61]。因此,采取适当的农艺措施,既可以优化稻米加工等部分品质,又可以减少重金属在糙米中积累,保障稻米安全品质。

4.3 栽培富集重金属植物对稻米品质的影响

通过种植富集重金属的植物来降低水稻对Cd 的吸收,抑制Cd 向水稻中转移,可以使米质达到安全标准。前人研究证明,在重金属污染的农田中,将水蕹菜、黄花鸢尾、再力花和美人蕉等Cd 高累积水生植物与水稻间作,可以抑制水稻对Cd 的吸收,减少污染农田的重金属含量,对农田有一定的修复作用[56]。富集重金属植物与水稻轮作、间作等,一方面减少稻米Cd 含量,另一方面对稻米加工、外观品质也有积极影响。

5 水稻高效优质栽培生态学技术发展趋势

在稻米品质的改善过程中,需要选育或选择米质优良的水稻品种以及配套相关栽培措施。生态学的一个基本的观点就是强调整体性和综合性。如果只选用单个技术措施,对稻米品质的改善效果较小,需要在实际生产中不断实践,探讨不同地区、气候、品种等影响因素下的最佳组合模式。与传统种植相比,相关的生态学技术还有一些问题待解决,例如,再生稻技术虽然提升了品质,但再生季产量有待提升;稻田种养耦合与水稻单作方式相比,米质有所改进,但种养技术还需要继续完善,比如稻鳅共作中泥鳅的防逃及防控鸟类等天敌的难度较大等。另外,重金属生态调控主要是减少糙米中的重金属含量,保障稻米安全品质,通过一些农艺措施,可以抑制重金属向水稻转移,但更重要的是需要对重金属污染农田进行修复,从根本上解决重金属对米质的影响。

总体来讲,生态学技术对稻米品质的改善作用较大,但是也存在着发展阻力。目前人们对粮食安全愈发重视,对优质农产品的需求也日益增强,而生态学技术可以在一定程度上满足人们的愿望,具有良好的发展前景。因此,探索和解决实施过程中面临的问题,可以使生态学技术的发展更上一个台阶。