云南地区铁线莲叶枯病病原菌的鉴定和主要生物学特性

2022-07-28沙楠景潘鹏举吴伯志

杨 玲,沙楠景,潘鹏举,吴伯志

(1.云南农业大学 农学与生物技术学院,云南 昆明 650201;2.云南省高校林木生物技术重点实验室(西南林业大学),云南 昆明 650224)

铁线莲(spp.)是毛茛科铁线莲属植物,花朵色泽艳丽,花型雍容大方,具有极高的观赏价值,享有“藤本皇后”的美誉,深受欧洲、美国、新西兰等国消费者喜爱,在国际市场上需求旺盛。经过国外育种家改良的铁线莲品种进入中国后,其千姿百态的造型和色彩丰富的花朵,迷倒了无数的花卉爱好者,尤其是近年来伴随着生活水平的提高,人们对观赏型铁线莲的市场需求量不断增加。

2019年在云南省昆明市大棚里盆栽种植的铁线莲发生了一种新病害:植株叶片受害后产生病斑,病健界限明显;发病严重时大部分叶枯萎呈灰黑色,茎枝顶端枯萎,极大降低了铁线莲的观赏价值并影响铁线莲生长,为扩大栽培带来严重危害。经查阅资料,并未查找到关于该病的记录。在铁线莲的引种和栽培过程中,铁线莲最常见病害有枯萎病、白粉病、白绢病、根腐病等。为了明确铁线莲这一新病害的病原菌种类和为防控措施的制定提供理论依据,本研究从自然患病植株中进行了病原菌的分离、鉴定,并对其主要生物学特性进行了研究,以期为当地铁线莲叶枯病的防控和深入研究提供理论基础。

1 材料与方法

1.1 样品采集及症状观察

2019年4—6月,对发生此病害的铁线莲植株进行观察和记录;并从其中2株症状典型的病株上各采集还有健全组织的病叶3片用于病原菌的分离鉴定。

1.2 病原菌的分离纯化

用组织分离法从自然患病植株的病叶分离病原菌,剪取病健交界处的小叶块,用0.1% HgCl消毒5 min并用无菌水充分冲洗后,置于PDA培养基平板上培养。同时设置对照处理,即将处理好的小叶块放置于另一培养基上,分正、反面分别在平板的左右两半平贴一下,再取出接种到分离培养基上。将平板放于25 ℃恒温培养箱中培养。

待菌落长出后,用接种针挑取菌落边缘的菌丝,转移到 PDA 培养基上培养,并多次重复这样的操作直至得到外观一致的纯菌落,并把菌株保存于4 ℃冰箱备用。

1.3 回接验证

以铁线莲灵感品种为回接材料。叶片用75%乙醇消毒并针刺处理,用5 mm无菌打孔器从活化培养了3 d的菌落边缘打取菌饼,将菌饼接种到回接株叶片上,以接种空白琼脂的植株为对照,套袋保湿。每处理1盆,3次重复,于(25±2)℃实验棚内养护。每天观察,并在植株发病后,按照科赫法则,从患病部位再次进行病原菌的分离纯化和形态学观察,确认其是否和接种的试验菌株一致。

1.4 病原菌的鉴定

1.4.1 形态特征观察

用5 mm无菌打孔器从活化培养了3 d的菌落边缘打取菌饼,接种至 PDA 平板中心位置,置于25 ℃ 恒温培养箱中进行培养,观察并记录菌落的大小、形态以及菌落正反面颜色等菌落形态特征。并于PDA、燕麦琼脂培养基(OA)上和接种于铁线莲组培苗上诱导产孢。待产孢后,用解剖针挑取产孢结构镜检,同时徒手切片观察其内部特征及观测孢子的颜色、形态、大小等显微特征。

1.4.2 分子生物学鉴定

将活化培养的菌株样品委托至北京擎科生物技术有限公司昆明分公司进行ITS、LSU序列测定,PCR扩增引物分别为ITS 1(5′-TCCGTAGGTGAACCTGCGG-3′)、ITS 4(5′-TCCTCCGCTTATTGATATGC-3′)和LROR(5′-ACCCGCTGAACTTAAGC-3′)、LR5(5′-TCCTGAGGGAAACTTCG-3′)。测序结果通过BLAST在线比对,将比对结果利用PhyloSuit软件(v1.2)进行剪切、双基因序列串联和联合分析,构建最大似然法(ML)系统发育树,用FigTree软件(v1.4.2)进行树形整理。

1.5 病原菌生物学特性研究

1.5.1 不同培养基对病原菌生长的影响

将菌饼分别接种于马铃薯葡萄糖培养基(PDA)、马铃薯蔗糖培养基(PSA)、燕麦琼脂培养基(OA)、麦芽膏琼脂培养基(MA)、查氏培养基(Czapek)上,25 ℃恒温培养。

1.5.2 不同温度对病原菌生长的影响

菌饼接种于PDA培养基上,分别置于5、10、15、20、25、30、35、40 ℃下培养。

1.5.3 不同光照处理对病原菌生长的影响

菌饼接种于PDA培养基上,在光照强度3 000 lx下,用全光照、全暗和12 h/12 h光暗交替3种处理。

1.5.4 不同pH值对病原菌生长的影响

用常规酸碱调节液将PDA培养基的pH值调节为4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0,将菌饼分别接种于其上,25 ℃培养。

1.5.5 碳源和氮源对病原菌生长的影响

采用查氏培养基为基础培养基,测定碳源营养时,以葡萄糖、甘露糖、果糖、麦芽糖、可溶性淀粉为供试碳源分别等量替换查氏培养基中的蔗糖;测定氮源营养时,以硫酸铵、牛肉膏、酵母浸膏、蛋白胨为供试氮源分别等量替换查氏培养基中的硝酸钠,测定其对病原菌生长的影响。

对病原菌生物学特性的处理均接种活化培养3 d的5 mm菌饼,每处理3次重复。培养至5 d时,用直尺十字交叉法测量菌落生长直径。

1.6 数据处理

用SPSS17.0软件进行数据分析,用OriginPro8.5软件作图。

2 结果与分析

2.1 叶枯病症状

经调查,该大棚种植的铁线莲有19.05%的植株受此病危害。发病植株叶缘或叶尖褪绿变成灰黑色,病斑大小不一,病健交界明显,病斑边缘深褐色;随着病情发展,病斑扩展连成一片,大部分叶枯萎;茎枝顶端枯萎(图1-A)。根据症状,初步诊断此病是叶枯病。

2.2 病原菌分离培养结果与回接验证

从样品中分离得到5株菌,其纯培养菌落形态各不相同。将菌株活化后分别接种于健康铁线莲盆栽苗上,发现接种了Huahuo19-2菌株的植株在8 d后,均出现了以菌饼为中心的病斑,其症状与铁线莲叶枯病自然发病症状相同:病斑为灰黑色,其边缘深褐色,随着时间的延长病斑逐渐扩展(图1-B)。对病叶取样和进行分离培养,再次得到了形态相同的菌株。对照植株未出现上述症状(图1-C)。因此可以确认,菌株Huahuo19-2为铁线莲叶枯病的病原菌。

A,自然发病植株的症状;B,回接植株发病症状;C,对照。

2.3 病原菌的鉴定结果

2.3.1 形态学鉴定

培养初期为稀疏的白色菌丝,2 d后菌丝变密集并以辐射状形式向四周快速延伸,菌落白色丝绒状,边界不明显。第5天时,菌落直径为(75.20±1.65)mm,菌落中心位置的菌丝开始倒伏凹陷,并出现色素沉积变成灰橄榄色(图2-A);菌落背面颜色比正面深(图2-B)。8 d可长满培养皿,此时菌落呈灰橄榄色至褐橄榄色,菌落背面颜色呈铅灰色至灰黑色。

A,第5天菌落的正面;B,第5天菌落的背面;C,松散聚集的分生孢子器;D,分生孢子器;E,分生孢子;F,产孢细胞及幼嫩的孢子。

分离菌株在PDA、OA培养基上难以产孢。接种到组培苗上可致病,且在病株茎叶上产生大量肉眼可见的黑色、颗粒状、被菌丝包裹的结构。经压片观察,发现这些颗粒状结构为分生孢子器形成的松散集群,轻压后离散为多个分生孢子器,并有大量孢子迸出(图2-C)。切片后观察,分生孢子器表面包裹着丰富的菌丝,单腔近球形;其大小为(205.78~375.81)μm ×(101.55~331.58)μm,平均大小为(282.94±59.57)μm ×(226.87±79.56)μm(=20);腔壁厚,最内层无色透明(图2-D)。孢子形状为椭圆形至近柱形,浅褐色至深褐色,部分为单孢;部分孢子在近中间处产生隔膜,隔膜处轻微缢缩(图2-E)。孢子平均大小(19.86±3.02)μm×(8.75±1.59)μm,平均长宽比为2.35±0.46(=50)。在暗视野下可见密集、细小的芽状产孢细胞(图2-F)。刚形成的分生孢子无色透明,壁薄;随着孢子发育成熟,颜色加深,壁变厚,并从产孢细胞上脱离(图2-F)。

从试验菌株的菌落培养特征和无性型形态特征(分生孢子器形状、大小和分生孢子的形状、颜色、大小、有无分隔、长宽比等)上看,符合葡萄座腔菌科(Botryosphaeriaceae)的的形态特征。

2.3.2 分子生物学鉴定结果

将试验菌株的 ITS和LSU基因序列提交至国家微生物科学技术中心(NMDC),获得登录号NMDCN0000HPB、NMDCN0000JBF;将两种序列在NCBI核苷酸数据中进行BLAST比对,目标序列与的相似性分别为98.97%和99.84%。以(CBS110299)为外群,联合ITS和LSU基因构建系统发育树(图3)。结果表明,所测菌株属于,分子生物学与形态学鉴定结果一致;其未与参比菌株聚在一起,在系统发育树上呈独立的分支,反映其可能为潜在新种。

加粗表示模式菌株;★表示试验所得数据;图中斜杠前数值表示支持率,斜杠后数值表示自举值。

2.4 病原菌的主要生物学特性

2.4.1 不同培养基对病原菌生长的影响

试验菌株在供试的培养基上生长状况差异显著(图4),在PDA和PSA培养基上生长最快;其次是OA和查氏培养基;在MA培养基上生长较缓慢,培养5 d后菌落直径为(52.1±1.84)mm。并且在MA培养基上气生菌丝不发达,菌丝外观显得较紧密。

不同小写字母表示各处理间差异显著(P<0.05)。下同。

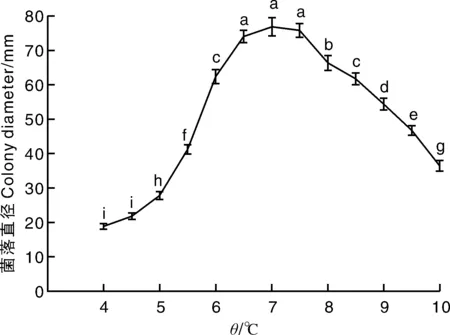

2.4.2 不同温度对病原菌生长的影响

不同温度条件下对病原菌生长的影响差异显著(图5),试验菌株在10~35 ℃呈现先升后降的生长变化,当温度从15 ℃上升为20 ℃后,菌落生长急剧加快;当温度高于30 ℃后,菌落生长速度骤然下降,说明20~30 ℃为该菌生长较适宜的温度区,其生长最适温度为25 ℃。低于5 ℃时生长受到严重抑制,停止生长;当温度在40 ℃以上时,则不生长。

图5 不同温度对病原菌生长的影响

2.4.3 不同光照对病原菌生长的影响

试验菌株在3种光照条件下均生长良好,暗培养条件下菌落直径为(73.8±1.47)mm,光暗交替处理下菌落直径为(75.1±1.31)mm,光照条件下菌落直径为(75.3±1.08)mm,三者之间差异不明显。这说明铁线莲叶枯病病原菌生长对光照要求不严格。

2.4.4 不同pH值对病原菌生长的影响

试验菌株在供试pH值范围内均能生长(图6),表明其适应性较强,但不同pH值对菌落生长影响差异显著。在供试pH值范围内,当pH值小于5时,菌丝生长很缓慢。随着pH值上升,菌丝生长速度明显上升而后又逐渐下降;在pH值为6.5~7.5条件下,菌落生长最快,表明该范围为病原菌生长最适pH值。当pH值大于8.5之后,菌落生长速度又急剧下降。以pH值7为中轴看,两侧曲线变化不一样,显示该菌对于碱性条件的耐受性相比在酸性条件下强。

图6 不同pH值对病原菌生长的影响

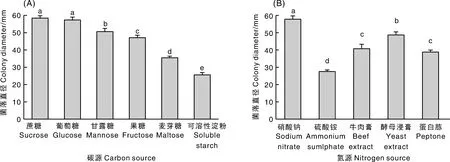

2.4.5 碳源和氮源对菌丝生长的影响

从图7可以看出,试验菌株可利用的碳源、氮源种类多样,在供试的6种碳源和5种氮源下均能生长,但不同处理间差异显著。其中,在以蔗糖和葡萄糖为碳源的培养基上生长最快,菌落直径分别为(58.5±1.27)mm和(57.3±1.36)mm;在以淀粉为碳源的培养基上生长最慢。说明蔗糖和葡萄糖是铁线莲叶枯病病原菌的最佳碳源。在以硝酸钠为氮源的培养基上生长最快,菌落直径达(57.8±1.87)mm;其次是以酵母浸膏为氮源的培养基;再次是以牛肉膏和蛋白胨为氮源的培养基;在以硫酸铵为氮源的培养基上生长最慢,培养5 d后菌落直径仅有(27.4±1.02)mm。这表明,硝酸钠是菌株生长的最适氮源。

A,碳源对病原菌生长的影响;B,氮源对病原菌生长的影响。

3 结论与讨论

在形态上,分生孢子初时透明无色,随着发育成熟变成深色,壁加厚并形成分隔,符合的形态特征。通过比较发现,试验菌株与Zhang在云南新发现的两种病菌、都产生深色的分生孢子,孢子有1分隔并在隔膜处稍有缢缩,均只发现了无性型而未观察到有性型。除以上相似点外,这三者有较大差别,培养10 d后由白色逐渐变为橄榄灰色,分生孢子平均大小为(19.7±1.5)μm×(8.7±0.9)μm,长宽比2.2±0.2;培养约4周后由白色变为蓝绿色或橄榄灰色,分生孢子平均大小为(20.3±1.5)μm×(8.9±0.9)μm,长宽比2.3±0.2;而试验菌株菌落颜色改变较早,培养4 d后由菌落中央开始变成灰橄榄色,其分生孢子与相比显得略宽和长一些,但又比的略窄和短,平均大小为(19.86±3.02)μm×(8.75±1.59)μm,长宽比为2.35±0.46。此外,寄主也不同,来自于侧柏,的寄主植物包括山茶花、厚皮香、三角槭、枳壳等,而试验菌株的寄主植物为铁线莲。结合ITS和LSU序列所做的系统发育树显示,试验菌株与、分别位于不同的分支,可见,这三者是不同的物种。通过系统发育分析可看出,相对于其他参比菌株,试验菌株与关系较近,不过这两者的形态学特征区别明显。的分生孢子通常基部截形,且比试验菌株的分生孢子更大。另外,从寄主和生境来看也明显不同,寄生于木麻黄、柑橘、桉树、山核桃等多种植物上,分布于西班牙和伊朗南部等地,在生境和寄主方面也没有相同的地方。

真菌主要危害木本植物,可致溃疡病、枝枯和叶枯、花果枯萎和腐烂、顶梢枯死等多种病害,在世界多地被发现,其寄主植物有金合欢、木麻黄、桉树、核桃、柑橘、杏、葡萄、枇杷、广玉兰、榆树等。国内分别在陕西和云南等地发现有杨树、侧柏、厚皮香、山茶花等受危害,从草本植物中分离到为首次发现。本研究明确了铁线莲叶枯病病原菌的生物学特性,可为后期对此病的监测和综合防治提供科学依据。试验研究表明,铁线莲叶枯病病原菌可在10~35 ℃温度范围内生长,生长的最适温度为25 ℃,这与同样分布于云南的和的温度要求一致,这可能与地形、气候等自然环境因素有关。铁线莲叶枯病病原菌可耐受的pH值范围为4~10,最适pH值是6.5~7.5,这或许与其寄主铁线莲适宜在微酸性至微碱性的土壤环境中生长有关。在供试的不同培养基和6种碳源及5种氮源下均能生长。以上生物学特性研究表明,铁线莲叶枯病病原菌适应能力强,营养来源广泛且有耐高温的特性。

随着国内新兴的铁线莲消费热的兴起,北京、上海、浙江等地多家公司从欧洲多国引进铁线莲种苗来供应国内市场。云南省自20世纪末就在专业团队的努力下,着手进行铁线莲新优品种引种、种苗快繁和成品花实验性生产,为进行铁线莲产业化生产做准备。据惠农网(https://news.cnhnb.com)报道,2016年起已有30余个园艺品种在大理、昆明等地进行小规模试种。为了有效控制铁线莲叶枯病在云南省的发展和蔓延,以及避免此病对铁线莲花卉的扩大栽培造成的潜在威胁,建议加强苗木养护管理,及时清除销毁病枝和病株,并对该病的发生机制及防治措施进行深入的研究。