柑橘黑点病菌(Diaporthe citri)快速分子检测技术

2022-07-28曾雅婷李红叶

曾雅婷,熊 桃,李红叶

(浙江大学 生物技术研究所,浙江 杭州 310058)

柑橘黑点病的病原菌为柑橘间座壳菌[(Faw.)Wolf]。柑橘果实、叶片和枝梢受到病原菌侵染时,表面产生突起的黑色小粒点,枝干表现为流胶和枯死症状,果实在贮藏期受到感染时出现褐色蒂腐。除了外,和也可引起柑橘褐色蒂腐,、、、和等也能够对柑橘枝干造成危害,其中是属的优势病原真菌。Huang等从浙江、广西、福建等9个柑橘重要产区收集到了121株菌株,基于形态学和ITS、1-、、系统发育分析对菌株进行了鉴定,其中107株被鉴定为。最近的一项研究发现,除外,在带黑点的柑橘病组织上还分离出、、、和等多种菌株,但是是主要的致病菌。

尽管是柑橘上的间座壳菌中的优势病原菌,但在柑橘病组织上还存在着丰富多样的种类,需要建立一套快速的分子检测方法对柑橘黑点病病菌进行准确而快速的鉴定。传统上对黑点病病菌的鉴定主要是通过形态学观察、分类基因测序来判断,但间座壳属真菌在培养基上生长一般需要3~5 d,它们的培养性状相似,如和、和等近似种在PDA培养基上的最初菌落颜色均为纯白色,加大了鉴定的用时和难度。此外,该类真菌分生孢子的产生需要较长时间,使用传统的鉴定方法效率较低,不符合快速鉴定病菌的要求。因此,早期建立一套快速的柑橘黑点病菌鉴定和检测技术十分有必要。

随着分子生物学技术的兴起,利用真菌基因序列设计并合成特异性引物在病原真菌的检测中得到了广泛的应用。在真菌分子检测中,大多检测技术都是基于种间的核糖体转录间隔区(ITS)序列开发的,如已报道大豆中的和的检测,印楝枝枯病菌的鉴定和检测,土壤中的检测。但是ITS序列在有些物种间比较保守,的种间差异较小。Guo等尝试通过基因序列设计小麦纹枯病菌()的特异性引物,但发现特异性不强。本研究比对了柑橘上的及其他14种真菌(spp.)的ITS序列,发现这些物种相似性也很高,不易把它们区分开来。因此,在病原菌的分子检测中,寻找物种所特异的核酸序列是非常有必要的。是真菌中一种常见的管家基因,与ITS基因序列相比,具有更高的拷贝数,序列之间有足够的变异位点可以设计引物对不同病原真菌进行特异性扩增比较。如Guo等根据小麦纹枯病菌()的基因序列成功设计了病原菌的特异性引物,所建立的实时qRT-PCR方法能够对土壤样本中的进行定量检测。

本研究使用MEGA软件比对分析了柑橘黑点病菌及其他来源于柑橘上的14种真菌的ITS、1-、和4个位点的基因序列差异,发现在基因序列中差异最大,按照Guo等的方法,根据病菌基因设计了的特异性引物,并且建立了常规PCR和qRT-PCR的分子检测方法,同时对疑似感染黑点病菌的柑橘样品也进行了检测,为柑橘黑点病的诊断和防治奠定了基础。

1 材料与方法

1.1 供试菌株

供试菌株的种名、来源相关信息见表1,所有菌株均由浙江大学生物技术研究所园艺植物病理学实验室保存。

表1 供试菌株信息

1.2 供试菌株DNA提取

供试菌株于PDA平板上25 ℃培养1周(12 h光暗交替)备用,用无菌手术刀刮取菌丝,在无菌研钵中用液氮研磨成粉末状,采用CTAB法提取DNA。所有DNA样品置于-20 ℃保存备用。

1.3 D. citri特异性引物的设计与PCR扩增

在Genbank中下载(登录号:KJ490395)与柑橘上的其他14种间座壳属真菌如、、等(表1)病菌基因的部分序列,利用MEGA软件分析比对,找到各个种内保守而种间差异较大的变异区,按照引物设计原则设计的特异性引物Dc-F/Dc-R,引物由北京擎科生物科技有限公司杭州分公司合成,预期扩增目标片段244 bp。在NCBI Genbank database(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST)内使用primer-BLAST初步验证引物的特异性。采用设计的特异性引物对的DNA及其近似种DNA进行常规PCR扩增和qRT-PCR扩增,验证引物的特异性。

常规PCR反应体系20 μL,包括2×PCR Master Mix 10 μL,上、下游引物各0.8 μL(10 μmol·L),模板DNA 1 μL(约45 ng),加ddHO补足至20 μL。PCR反应程序为:94 ℃预变性3 min;94 ℃变性30 s,60 ℃退火30 s,72 ℃延伸1 min,31个循环;最后72 ℃延伸3 min。扩增产物于1.0%的琼脂糖凝胶中进行电泳检测。

qRT-PCR反应体系20 μL,包括SYBR Green I Premix 预混酶10 μL,上、下游引物各0.8 μL(10 μmol·L),模板DNA 1 μL(约45 ng),加ddHO补足至20 μL。反应程序为95 ℃ 30 s;95 ℃ 5 s,60 ℃ 30 s,共39个循环;95 ℃ 10 s,然后65 ℃到95 ℃,每10 s上升0.5 ℃。qRT-PCR的每个样品重复3次,通过熔解曲线判断是否有唯一的吸收峰。

1.4 引物灵敏度检测

将提取的的DNA按2.25倍依次稀释至浓度为45、20、8.89、3.95、1.76、0.78、0.35、0.15、0.07、0.03 ng·μL,用所设计的特异性引物进行PCR扩增和qRT-PCR扩增,以ddHO作为对照,测定引物的灵敏度。

1.5 qRT-PCR标准曲线的绘制

使用梯度稀释后的DNA作为模板(如1.4节所述),在CFX96 qRT-PCR Detection System(Bio-Rad)进行qRT-PCR扩增,重复3次,以扩增得到的Ct值(反应管内荧光信号到达设定阈值时所经历的循环数)为纵坐标(),以DNA模板质量浓度对数值为横坐标(),用Excel软件生成标准曲线。

1.6 发病植株组织中病菌的快速检测

为了验证能否从柑橘病组织中检测到,以贵州省从江县采集的10份疑似感染黑点病的柑橘叶片为材料,每份样品组织取约200 mg,采用CTAB法提取总DNA,作为PCR反应模板,使用特异性引物对10份典型黑点病样品进行常规PCR和qRT-PCR检测,以浙江大学紫金港校区的温室中健康植株叶片提取的基因组DNA作为阴性对照,纯培养菌株的基因组DNA作为阳性对照,ddHO作为空白对照。按照1.3节所述常规PCR和qRT-PCR体系进行检测验证,每份样品重复3次。其中qRT-PCR体系检测结果以Ct值显示,Ct值≤30表示该样品为黑点病阳性,Ct值>30为阴性,Ct值越低,则表明含量越高。

2 结果与分析

2.1 引物特异性的验证与检测

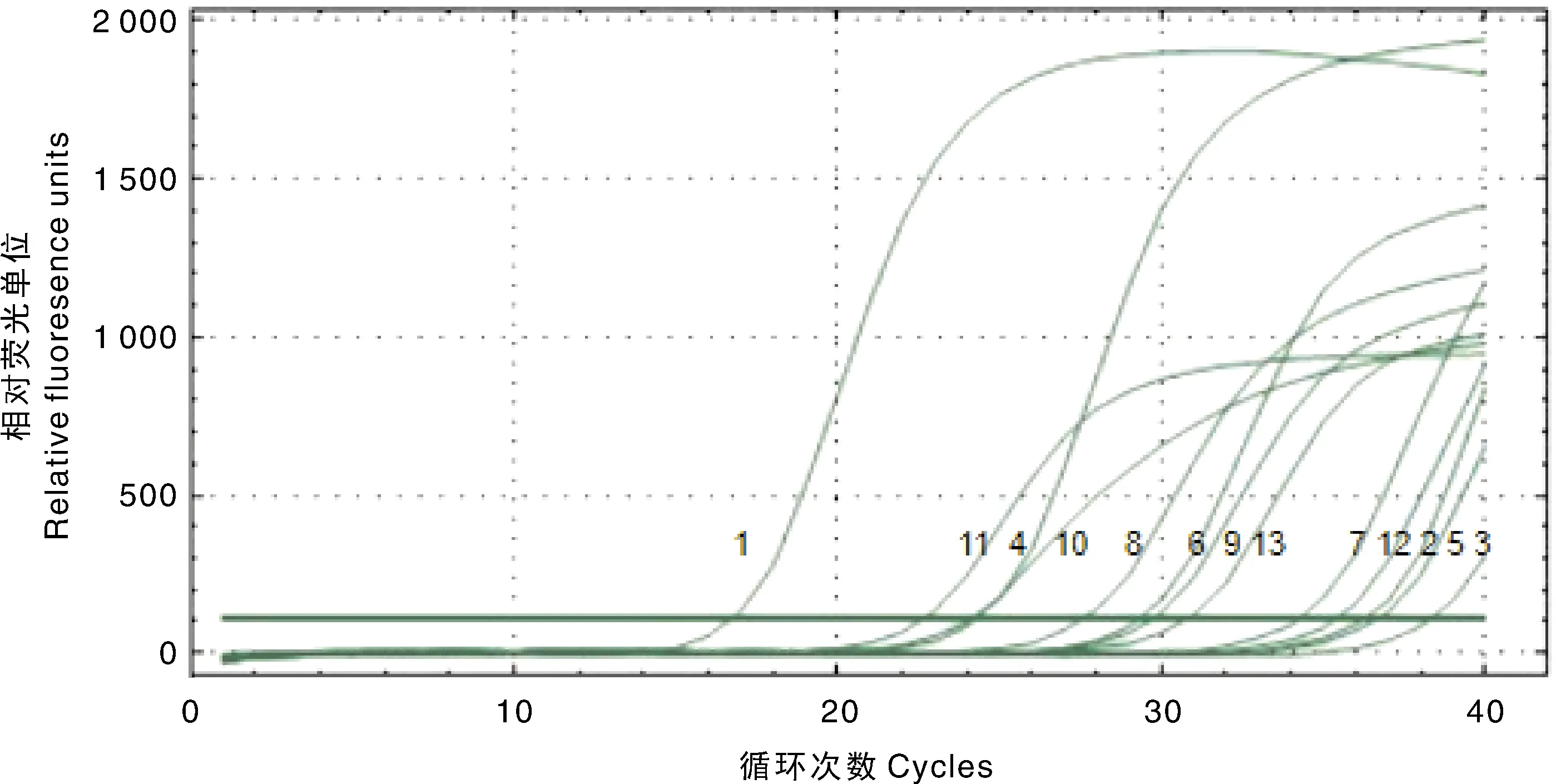

通过比对及其他真菌的基因的部分序列(图1),找到具有稳定差异的序列,按照引物设计原则设计的特异性引物Dc-F(5′-CCCTCGAGGCATCATTAC-3′)和Dc-R(5′-ATGTTGCAGATGGTCAAATGG-3′)。该引物扩增片段长度为244 bp。在GenBank中使用primer-BLAST初步验证引物的特异性,发现设计的引物序列仅能与GenBank中的序列完全匹配,表明引物为特异。采用设计的特异性引物对所有供试菌株进行常规PCR扩增。结果显示,3株基因组DNA样品均扩增出244 bp的目标片段(图2中的条带1,7和13),而其他近似种所提取的DNA和以ddHO为模板的对照均未扩增出目标片段。qRT-PCR结果同样显示,该引物对只有唯一的产物吸收峰(图3),表明设计的引物对具有高度的特异性。

图1 Diaporthe citri与其近似种TUB基因的核苷酸序列比对

M,DNA 2 000 plus Marker;1,Diaporthe citri;2,D. biguttulata;3,D. unshiuensis;4,D. arecae;5,D. biconispora;6,D. sojae;7,D. citri;8,D. endophytica;9,D. hongkongensis;10,D. citriasiana;11,D. citrichinensis;12,Diaporthesp;13,D. citri;14,D. discoidispora;15,D. eres;16,D. subclavata;17,D. multigutullata;18,ddH2O。

图3 引物对D. citri的qRT-PCR扩增的熔解曲线

2.2 引物灵敏度的测定

利用梯度稀释的的DNA使用特异性引物Dc-F/Dc-R分别进行常规PCR和qRT-PCR的灵敏度测定。常规PCR电泳结果显示到第6条,所对应的模板浓度为0.78 ng·μL,表明在常规PCR条件下,应用该引物最低可以检测到0.78 ng·μL的病原菌DNA量(图4)。在qRT-PCR条件下,应用该引物对不同浓度梯度的模板DNA进行检测,重复3次,发现第1~7条的Ct值呈线性关系,自第8条起Ct值>30,无线性关系,因此,可确定在qRT-PCR条件下,应用该引物最低可以检测到0.35 ng·μL的病原菌DNA量(图5)。表明qRT-PCR检测方法的灵敏度比常规PCR检测方法更高。

M,DNA 2 000 plus marker; 1,45 ng·μL-1; 2,20 ng·μL-1; 3,8.89 ng·μL-1; 4,3.95 ng·μL-1; 5,1.76 ng·μL-1; 6,0.78 ng·μL-1; 7,0.35 ng·μL-1; 8,0.15 ng·μL-1; 9,0.07 ng·μL-1; 10,0.03 ng·μL-1; 11,0.01 ng·μL-1; 12,ddH2O。

1,45 ng·μL-1; 2,20 ng·μL-1; 3,8.89 ng·μL-1; 4,3.95 ng·μL-1; 5,1.76 ng·μL-1; 6,0.78 ng·μL-1; 7,0.35 ng·μL-1; 8,0.15 ng·μL-1; 9,0.07 ng·μL-1; 10,0.03 ng·μL-1;11,0.01 ng·μL-1; 12,ddH2O。

2.3 qRT-PCR标准曲线绘制

对梯度稀释的的DNA进行qRT-PCR扩增并绘制标准曲线,如图6所示,荧光值增加时对应的循环数与DNA浓度对数梯度呈负相关性,得出循环数Ct值()与DNA模板质量浓度对数值()的线性关系为:=-4.911 9+24.61,决定系数=0.987 1,线性关系良好。

图6 qRT-PCR标准曲线

2.4 发病植株组织中病菌的快速检测

对贵州省从江县的10份典型柑橘黑点病样品进行常规PCR检测和qRT-PCR检测。常规PCR检测中(图7),3份样品可扩增出244 bp的特异性电泳条带,而健康的柑橘叶片和阴性对照均无任何条带出现,引起的黑点病阳性检出率为30%;在qRT-PCR检测中(图8),6份样品的Ct值≤30,即为引起的黑点病阳性,阴性对照、空白对照的Ct值>30,阳性检出率为60%,表明qRT-PCR可更好地检测引起的黑点病。

M,DL2 000 plus DNA marker; 1,阳性对照(培养D. citri提取的DNA); 2~11,疑似黑点病病斑叶片; 12,ddH2O; 13,健康的柑橘叶片。

1,阳性对照(培养D. citri提取的DNA); 2~11,典型黑点病病斑的柑橘叶片; 12,ddH2O; 13,健康的柑橘叶片。

3 讨论

正确鉴定病原菌是有效防治植物病害的前提,传统的鉴定是以病原菌的形态学为基础,包括镜检发病部位的病原物,或分离培养病原物,以及致病性测定等环节。最近对属内种的界定,除应用ITS外,还引入了1-、、和中的3个或5个位点序列,构建联合的分子系统发育树。我们比对了柑橘上来源的15种真菌的ITS、1-、和4个位点序列,发现基因序列在种间的差异最大。因此,选择该基因序列设计黑点病菌的特异性引物对Dc-F/Dc-R,开展常规PCR和qRT-PCR的检测技术研究,结果发现,Dc-F/Dc-R能很好地区分和来源于柑橘的14种真菌,特异性强。Chaisiri等发表了基于基因序列筛选和开发的常规PCR鉴定技术,与之相比,本文报道的引物序列和Chaisiri等发表的不同,本文不仅建立了的常规PCR检测方法,还建立了的qRT-PCR检测技术,并且利用所建立的分子检测体系对典型感染的带病叶片进行了检测验证,结果证实所设计的引物能够用于的分子鉴定和检测。

应用常规PCR和qRT-PCR检测带病叶片的时其检出率分别只有30%和60%。分析其原因,一方面是弱寄生菌,生活史中的大部分时间都是在枯梢与枝干的坏死组织中度过,在这些死亡的组织中生长和繁殖,无性繁殖产生分生孢子器,释放的分生孢子通过雨水飞溅和冲刷等途径传播,有性繁殖产生的子囊孢子通过气流传播,当着落在新生的叶片,枝梢和果实表面时,如果条件(主要是温湿度)适宜,即萌发成芽管,侵入植物表皮组织,诱发寄主细胞产生防御反应,分泌植保素6,7-二氧甲基香豆素(6,7-dimethoxy coumarin,scoparone)等抗菌物质,被菌丝侵入的表皮细胞褐化坏死,随后该坏死细胞周围3~5层表皮细胞也随着褐化坏死。同时在激素的作用下,坏死细胞周围细胞非正常分裂增生、伸长、膨大,形成约10~12层细胞组成的半球状愈伤组织,最后坏死细胞与愈伤组织间形成周皮,使坏死细胞与健康组织在组织结构上分隔开,限制病菌的扩展并保护健康组织正常生理活动。因此,推断发病组织中的菌丝含量低(在实际分离培养中,从很多小粒点上分离不到,在贮运期也未发现果实自小粒点开始腐烂的现象)是检测率不高的原因之一。另一方面,虽然是优势种,但从带病的小粒点上还分离出属中的、、、和等,此外,叶点霉属等真菌也会影响黑点病症状。虽然尚未对这些种开展是否可以诱导小粒点产生的致病性验证,但也不能排除待测带病叶片上的黑点病症状是由其他的真菌或其他属的真菌引起。

本研究突破以往的利用ITS序列设计属真菌检测的引物,而是基于及其近似种基因序列之间的差异设计了一对特异性引物Dc-F/Dc-R,并且建立了常规PCR和qRT-PCR检测方法。该方法对鉴定十分有效,对田间病害诊断具有参考价值。