肋间神经阻滞对微创冠状动脉旁路移植术患者应激反应影响临床研究

2022-07-16杨建美许晓燕郭宙平蒋海斌满月花马想明

杨建美 许晓燕 郭宙平 蒋海斌 满月花 马想明

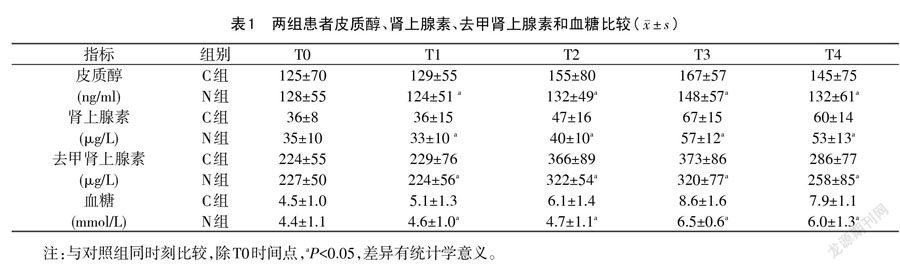

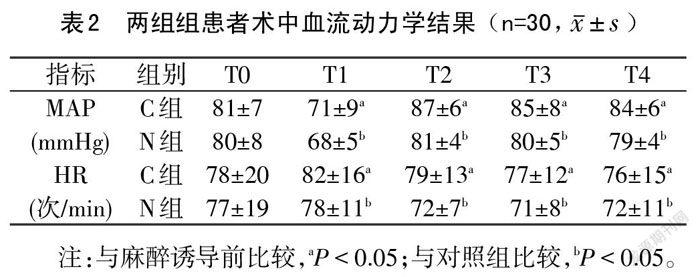

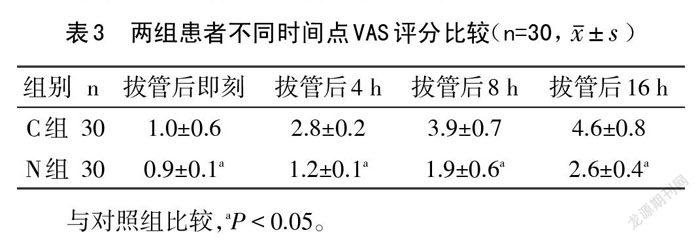

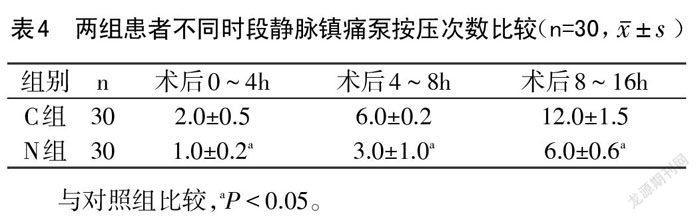

摘要:目的:观察超声引导下肋间神经阻滞对微创冠状动脉旁路移植术患者应激反应的影响,分析肋间神经阻滞麻醉在经胸骨左缘第4 肋间切口入路冠状动脉旁路移植术中的应用特点。方法:选取甘肃省兰州市第一人民医院心外科、甘肃省心血管病研究所2016年 6月~2018年 3月择期行微创小切口经胸骨左缘第4肋间切口入路非体外循环下冠状动脉旁路移植术患者60例,随机分为研究组和对照组,每组30例,研究组患者采用静吸复合麻醉并行双腔支气管插管复合肋间神经阻滞麻醉组(N 组),对照组采用静吸复合麻醉并行双腔支气管插管麻醉组(C 组),每组30例,术后两组患者均采用静脉机械泵自控镇痛(PCIA)。采集抽取两组患者入手术室即刻(T0)、切皮时(T1)、手术结束时(T2)、手术结束6 h(T3)和术后24 h ( T4)时静脉血,检测血液中各时间点的皮质醇、肾上腺素、去甲肾上腺素和血糖浓度;记录两组患者T0、T1、T2、T3和T4时心率(HR) 和平均动脉压(MAP) 的数值;记录拔除气管插管后即刻、拔管后4 h、8 h 和16 h 时 VAS 评分;记录术后0 ~4 h、4 ~8 h 和8 ~16 h 自控静脉镇痛泵( PCIA)按压次数;观察记录两组患者麻醉恢复苏醒时间、ICU 滞留时间和住院时间。结果:N 组与 C 组比较,N 组 T1—T4时皮质醇、肾上腺素、去甲肾上腺素和血糖及 HR、MAP 明显降低(P<0.05);拔除气管插管后即刻、拔管后4 h、8 h 和16 h 时 VAS 评分明显低于 C 组(P<0.05);术后0 ~4 h、4~ 8 h 和8 ~16 h PCIA 按压次数明显少于 C 组(P<0.05);麻醉恢复苏醒时间、ICU 滞留时间和住院时间明显优于 C 组(P<0.05)。结论:超声引导下肋间神经阻滞用于经胸骨左缘第4 肋间切口入路冠状动脉旁路移植术可有效抑制术中应激反应及血流动力学波动,术后疼痛治疗效果优于术后静脉镇痛患者,且可缩短苏醒时间、ICU 滞留时间和住院总天数。

关键词:冠状动脉旁路移植术;微创;超声引导;肋间神经阻滞;应激反应;

中图分类号:R814.47文献标志码:A

微创冠状动脉旁路移植术可以减少患者创伤反应、降低围术期的死亡率和并发症[1],选择最佳理想的麻醉方案,更能有效的减少围术期应激反应、降低并发症、实现早期康复、利于患者早日回归正常的工作与生活[2]。舒适化医疗、精准医疗及加速康复外科发展,要求减轻微创冠状动脉旁路移植术患者的应激反应,使患者平稳度过围手术期,是临床麻醉医生和科研工作中重要问题。近年来可视化超声引导的神经阻滞技术越来越多地应用于麻醉学各领域,其引导的神经阻滞麻醉具有对机体影响小、恢复快、术中术后镇痛效果确切、并发症少、节省医疗资源等优点,但是超声引导下肋间神经阻滞麻醉用于经胸骨左缘第4 肋间切口入路冠状动脉旁路移植术中研究较少。本研究旨在探讨超声引导下肋间神经阻滞麻醉应用于经胸骨左缘第4 肋间切口入路冠状动脉旁路移植手术中对应激反应及镇痛效果的影响。

1 资料和方法

1.1 一般资料

选取甘肃省兰州市第一人民医院心外科、甘肃省心血管病研究所2016年 6月~2018年 3月择期行经胸骨左缘第4 肋间微创小切口入路非体外循环下冠状动脉旁路移植术患者60例随机分为研究组和对照组,研究组患者采用静吸复合麻醉并行双腔支气管插管复合肋间神经阻滞麻醉组(N 组),对照组采用静吸复合麻醉并行双腔支气管插管麻醉组(C 组),每组30例。两组患者年龄、性别构成、合并高血压病患病率、体重、冠脉狭窄程度、左室射血分数(LVEF) 无显著差异(P>0.05),具有可比性。

纳入标准:(1) 通过冠状动脉造影检查后确诊,符合冠心病诊断标准;(2)ASA 分级为Ⅰ或Ⅱ级;(3)年龄60~ 70岁;(4)有家属陪同;(5)患者术前无严重高血压、无严重肺部疾病;(6)左侧肋间部皮肤无破损及感染;(7)愿意接受神经阻滞麻醉方案。

排除标准:(1) 对麻醉药物过敏者;(2)穿刺部位感染者;(3)精神疾病或认知障碍者;(4)凝血功能障碍者。

本研究经医院伦理委员会批准,均签署静吸复合麻醉并行双腔支气管插管麻醉及超声引导下神经阻滞麻醉知情同意書。

1.2 麻醉方法及管理

1.2.1术前处理

手术前晚艾司唑仑1 mg 口服,手术前30 min 肌内注射吗啡6 ~10 mg,东莨菪碱0.3 mg 。入室后给予面罩吸氧,PHILIPS-MX500多功能监护仪监测患者的基本生命体征监测、脑电双频指数(BIS),建立周围静脉通路,局麻下行连续有创动脉监测血压。

1.2.2肋间神经超声阻滞

研究组患者实施全麻诱导前行超声引导下肋间神经阻滞,选择左侧4、5肋间隙为穿刺点,常规消毒皮肤、铺无菌洞巾。使用索诺声超声仪,将探头沿肋骨角冠状切面垂直置于背部,滑动探头通过骨反射形成的其后方无回声声影而识别高回声肋骨的凹凸边缘,肋骨与其深方约1 cm 胸膜亮线之间的间隙即肋间隙,识别出由表浅至胸膜的肋间外肌、肋间内肌和最深层肋间肌,肋间神经分布于肋间内肌与最深层肋间肌之间。距离探头2 cm 穿刺点用穿刺针局部浸润麻醉后,将穿刺针进针至肋骨下缘,探头确定穿刺针插入肋骨深部,于最深层肋间肌和肋间内肌之间,回抽无血和气体后注入0.5%盐酸罗哌卡因注射液( AstraZenecaAB,Swe⁃ den 公司生产,批号 H20140763)5 mL,依次行3、4、5肋间神经阻滞。穿刺注药过程中始终保持穿刺针位于胸膜上方,如果不能识别穿刺针尖,可注射小剂量生理盐水或局部麻醉药来确定穿刺针的位置,注射局部麻醉药过程中胸膜被推向深处。注药10 min 后进行全麻插管。

1.2.3麻醉方式

两组患者常规全身麻醉后双腔支气管管插管。麻醉诱导后,行中心静脉导管置入,用于快速输液、泵入血管活性药物及监测中心静脉压(CVP)等。术中采用吸入1%七氟烷,持续输注丙泊酚3 ~4 mg/kg·h-1 维持麻醉,并间断静脉注射维库溴铵0.05 mg/kg,每30 min 追加1 次,依据药物半衰期合理追加就麻醉药物。

1.2.4术中管理

取仰卧位,左侧胸部垫高30°,经胸骨左缘第4 肋间切口入路进胸。进胸前夹闭左侧气管导管,使左侧肺萎陷,右侧单肺通氣。予以保护性单肺通气策略,潮气量 5~ 6 mL/kg,呼气末正压(PEEP) 5 cm H2O(COPD 患者不用 PEEP) ,保持气道峰压<30 cm H2O,平台压<20 cm H2O,通气频率根据呼气末二氧化碳分压(PET⁃ CO2)与动脉血二氧化碳分压(PaCO2)水平调节。经第4 肋进入胸腔,游离左乳内动脉。肝素化:肝素1.0 mg/kg 测 ACT 。切开心包探查寻找 LAD 病变部位,连续缝合吻合桥血管,桥血流通畅,吻合口无出血,鱼精蛋白中和肝素,置左侧胸腔引流管,依次关胸。术毕停用麻醉药物,带气管插管转入 ICU 病房。

1.2.5患者术后镇痛

清醒后立即使用机械泵 PCIA 。PCIA 配方为氢吗啡酮10 mg+右美托咪定200 ug+0.9%氯化钠注射液稀释至100 mL,2 mL/h,恒速输注,单次追加时间15 min。

1.3 观察指标

1.3.1应激血清学指标

在入手术室即刻(T0)、切皮(T1)、手术结束时( T2)、手术结束6 h(T3)和术后24 h(T4),分别抽取静脉血5 mL,用放射免疫分析法测定血浆皮质醇、肾上腺素、去甲肾上腺素,血气分析仪测定血糖。

1.3.2手术过程中不同时间点血流动力学指标

分别记录在入手术室即刻(T0)、切皮(T1)、手术结束时(T2)、手术结束6 h(T3)和术后24 h(T4),5个时间点患者的平均动脉压(MAP) 和心率(HR) 进行比较。

1.3.3镇痛效果

采用疼痛视觉模拟评分法(visualanaloguescale,VAS)判定镇痛效果。分别于拔管后即刻、拔管后 4 h、8 h、16 h 行 VAS 评分。

1.3.4术后按压次数

记录术后0 ~4 h、4~ 8 h 和8 ~16 h 自控静脉镇痛泵( PCIA)按压次数。

1.3.5术后观察

记录术后苏醒时间、ICU 滞留时间、住院天数。

1.4 统计学方法

本研究数据进行 SPSS 19.0软件系统处理分析,计量资料以均数±标准差( ± s) 表示,采用 t 检验;计数资料以百分率表示,采用χ2检验。P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

(1) 两组不同时间点与应激有关的血清学指标,见表 1所列。

(2) 两组患者不同时间点血流动力学指标变化见表 2所列。

(3)两组患者 VAS 评分结果见表3 所列。

(4) 两组患者不同时段镇痛泵按压次数比较,阻滞组按压次数明显降低,差异具有统计学意义(P<0.05),详见表5 所列。

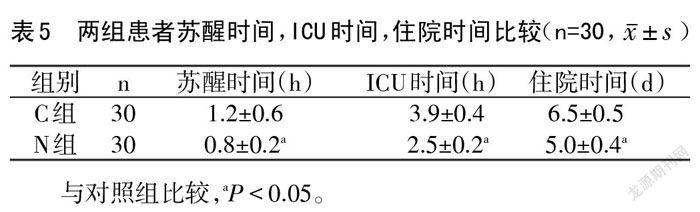

(5)两组患者苏醒时间,ICU 时间,住院时间结果见表5 所列。

表5 两组患者苏醒时间,ICU 时间,住院时间比较(n=30,± s)

3 讨论

肋间神经起自胸神经的前支,在腋中线附近发出外侧皮支,支配大部分胸侧壁皮肤,主干继续前行到胸骨侧缘浅出成为前皮支,支配腋中线部位的胸前壁皮肤。肋间神经阻滞能够降低胸腔镜手术术后24 h 舒芬太尼用量和术后4、6 h 的静息疼痛评分以及术后4 h 的运动疼痛评分,且术前行肋间神经阻滞镇痛效果优于术后行肋间神经阻滞镇痛[6-7] 。应激反应是机体对外界刺激的一种非特异防御反应,机体在受到各种强烈应激原刺激时所出现的以交感神经兴奋和垂体-肾上腺皮质分泌增多为主的一系列神经内分泌反应以及由此而引起的各种机能和代谢的改变。经胸骨左缘第4 肋间切口入路冠状动脉旁路移植术涉及胸部皮肤、肋间肌肉、肋骨、胸膜、游离乳内动脉、牵拉反应、心肌缺血再灌注等组织器官的损伤,损伤刺激可使机体处于应激状态,应激反应促使交感神经兴奋和垂体-肾上腺皮质分泌增加,可使皮质醇、肾上腺素、去甲肾上腺素、血糖浓度升高。对于冠状动脉旁路移植术患者而言,由于心肌缺血缺氧、心脏储备功能下降,其对血流动力学明显波动和对应激反应的耐受性显著降低。研究表明:冠状动脉旁路移植术的应激反应与脑、炎症、氧化应激密切相关[8-9],胸段硬膜外镇痛可降低心脏手术患者的应激反应[10]。全身麻醉复合超声引导下胸椎旁阻滞可降低开胸手术患者术后疼痛及应激反应[11-12]。双侧胸椎旁神经阻滞术后镇痛可减轻非体外循环冠状动脉搭桥术患者的应激反应[13-14]。对于肋间神经阻滞而言,高胸段硬膜外阻滞技术,由于解剖结构的差异,其操作技术要求、凝血功能要求较高,且围术期低血压、尿潴留等发生率较高,也有可能形成硬膜外血肿,严重时有可能发生截瘫;胸椎旁神经阻滞技术操作难度较大,且易发生气胸。

本研究结果显示,与对照组比较,研究组超声引导下肋间神经阻滞复合全麻应用于微创冠状动脉旁路移植术不同时间点皮质醇、肾上腺素、去甲肾上腺素、血糖水平均明显降低,血流动力学稳定,VAS评分降低,因此,本研究中超声引导下肋间神经阻滞通过阻滞感觉神经和交感神经,阻断躯体痛和内脏血管性疼痛的神经传导通路,减轻了应激反应。与研究组比较,对照组苏醒时间、ICU滞留时间、住院时间缩短,加速了患者康复。超声引导下肋间神经阻滞用于经胸骨左缘第4肋间切口入路冠状动脉旁路移植术可有效抑制术中应激反应及血流动力学波动,其术后疼痛治疗效果优于单纯术后静脉镇痛,且可缩短术后苏醒时间、ICU滞留时间和降低住院总天数,节约医疗资源,能使患者早日康复。

参考文献:

[1]刘喆,高项羽,付红光.左侧星状神经节阻滞对冠脉搭桥术患者心率变异性的影响[J].广东医学.2016,37(11):1682-1685.

[2]PlicnerD,MazueP,SadowskiJ,etal.Asymmetricdimethylargi⁃ nine and oxidative stress following coronary artery bypass grafting:associations with postoperative outcome [J].Eur JCardiothorac Surg,2014,45(5):136-141.

[3]黃柯冰,赵飞,李凤仙.超声引导下肋间神经阻滞在微创乳腺癌根治术中的应用价值[J]. 实用癌症杂志,2019,34(1):71-74.

[4]陈永权,孟炜,金孝岠.超声引导下肋间神经阻滞联合全麻对乳腺癌手术的麻醉效果及术后镇痛的影响[J]. 中华临床医师杂志(电子版),2014,8(11):2027-2030.

[5]王芸,缪长虹,许平波.全麻复合肋间神经阻滞对乳腺癌改良根治术后镇痛效果的影响[J]. 中国癌症杂志,2015,25(7):544-548.

[6]陈冀衡,张云宵,李萍,等.胸椎旁神经阻滞或肋间神经阻滞复合全麻对胸腔镜手术患者术后镇痛的影响[J]. 临床麻醉学杂志,2014,30(5):444-447.

[7]何月贞,李志鹏,柳垂亮,等.肋间神经阻滞与胸椎旁阻滞对于乳腺肿物手术麻醉效果的比较[J]. 广东医学,2017,38(24):3812-3815.

[8] Scott DA,EveredLA,SilbertBS.Cardiacsurgery,thebrain,and inflammation[J].J Extra Corpor Technol,2014,46(1):15-22.

[9]PlicnerD,MazueP,SadowskiJ,etal.Asymmetricdimethylargi⁃ nine and oxidative stress following coronary artery bypass grafting:associations with postoperative outcome [J].Eur J Cardiothorac Surg,2014,45(5):136-141.

[10] Greisen J,NielsenDV,Sloth E et al.High thoracic epiduralanalgesia decreases stress hyperglycemia and insulin need in cardiac surgery patients [J].ActaAnaesthesiolScand,2013,57(2):171-177.

[11]方家佳,李元海.超声引导下胸椎旁神经阻滞在开胸手术中的临床应用研究进展[J].安徽医药,2017,21(1):153-155.

[12]张建华,卢先卿,何惠娇,等.全身麻醉复合超声引导下胸椎旁阻滞对开胸患者术后疼痛及应激反应的影响[J]. 中国当代医药,2018,25(6):12-16.

[13]孙立新,张明泳,潘巍巍,等.双侧胸椎旁神经阻滞与术后镇痛对非体外循环冠状动脉搭桥术患者应激反应的影响[J]. 中华临床医师杂志(电子版),2014,8(14):2640-2643.

[14]孙立新,王彬,王明山,等.全身麻醉复合双侧胸椎旁神经阻滞在非体外循环冠状动脉搭桥术的应用[J]. 临床麻醉学杂志,2014,30(3):213-216.