悬吊运动训练对肌张力降低脑卒中患者运动功能的影响

2022-07-15马秋云史镇平何晓华李娇常永霞

马秋云 史镇平 何晓华 李娇 常永霞

悬吊运动训练(suspension exercise therapy,SET)是运用悬吊运动训练装置进行主动、被动及主被动训练的一种物理治疗方法,所依托的是神经肌肉激活技术(neuromuscular activation,Neurac)的治疗理念。悬吊运动训练可以提高核心肌的稳定性,通过调整核心肌群的肌力及平衡性,促进核心肌群的正常运动模式,抑制异常运动模式,从而提高患者的运动能力。脑卒中发病率高、致残率高,中国每年新发脑卒中患者约200 万人,其中70%~80%的脑卒中患者因为残疾不能独立生活[1]。循证医学证实,脑卒中康复是降低致残率最有效的方法,因此康复早期介入尤为重要。脑卒中患者早期的肌张力多降低,目前应用运动疗法[2]、电子生物反馈疗法、针刺治疗等方法恢复其肌张力[3],但笔者所见目前尚无人员将肌张力与悬吊运动训练相结合,本研究探讨悬吊运动训练在肌张力低下的脑卒中患者的康复效果,包括患者步行能力及平衡能力的改善,以期为今后的康复治疗提供新的治疗手段及思路。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2016年8月至2018年6月在河北北方学院附属第一医院康复医学科住院患者35例,随机分为对照组17例和治疗组18例。患者均符合1996年第四届脑血管病会议通过的脑卒中诊断标准:初次发病,病程2周~6个月;且患侧肢体肌张力按“肌张力的神经科分级”[4]方法分级属于0级的患者,患者均签署知情同意书。伴有冠心病、恶性肿瘤等严重脏器病变而不能耐受康复训练的患者,以及有明显的物理治疗禁忌证患者除外。对照组:男8例,女9例;年龄31~56岁,平均年龄(48.1±2.2)岁;平均病程(24.10±2.08)d;其中脑梗死11例,脑出血6例。治疗组:男9例,女9例;年龄34~55岁,平均年龄(49.3±1.8)岁;平均病程(27.23±3.10)d;其中脑梗死11例,脑出血7例。2组患者一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法 2组患者均接受基础的药物治疗。对照组患者加用常规的运动、作业、物理因子等康复治疗,2次/d,1 h/次;治疗组患者常规康复治疗2次/d,1 h/次,悬吊运动训练2次/d,0.5 h/次。悬吊运动训练方法:(1)患者仰卧位,悬吊带置于患者肩部、臀部,治疗室一手托患者头部,一手置于患者腰背部下方,嘱患者保持腰背部平直,激发患者核心肌群有效收缩;(2)患者仰卧位,双手置于胸前,悬吊带置于患者膝关节,让患者做伸膝、屈膝动作;悬吊带置于患者踝关节处,让患者做髋关节的内收、外展动作;(3)患者仰卧位,下肢伸直平放,悬吊带置于患者腕部,让患者做肩关节的内收、外展动作及前屈、后伸动作;(4)患者健侧卧位健侧下肢伸直,健侧上肢肩关节前屈90°,悬吊带置于患侧踝关节处,让患者做髋关节的前屈、后伸动作;悬吊带置于患侧腕关节,让患者做肩关节的前屈、后伸动作;在患者能够承受的情况下治疗师可适当拍打悬吊带,起到一定振动作用;每个动作5次为1组,每个动作做4组,每组间隔30 s。2组治疗周期均为1个月。

1.3 观察指标及分级、评定标准

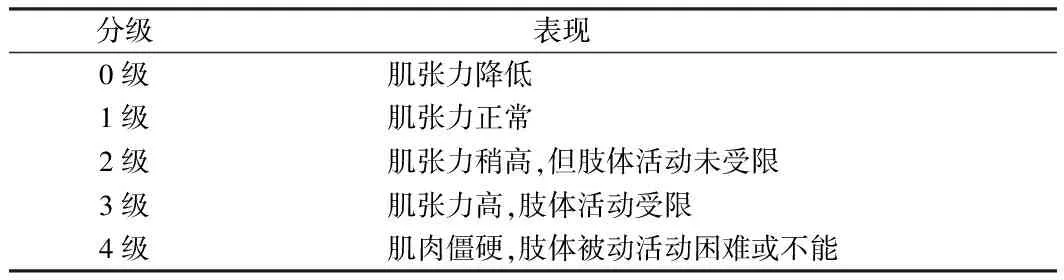

1.3.1 评定患者的肌张力:其中按“肌张力的神经科分级”,肌张力为0级的患者,再以“弛缓性肌张力的分级”[4]分为轻度、中到重度两级,并设定相应的分值。见表1、2。

表1 肌张力的神经科分级

表2 弛缓性肌张力的分级

1.3.2 采用Holden功能步行分级评定患者的步行能力:共分为0~5级,对应记为0~5分,步行能力恢复越好则得分越高。

1.3.3 采用简式Fugl-Meyer平衡功能量表(FMB)评定患者的平衡能力:包括患、健侧的展翅反应、有无支持的站立等7 项,分别给予0~2分,总分共14分。

2 结果

2.1 2组患者肌张力康复效果比较 2组患者治疗后肌张力均较治疗前改善,治疗组疗效明显优于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 2组患者肌张力康复效果比较 分,

2.2 2组患者治疗前后Holden评分比较 治疗前2组患者Holden评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后2组患者Holden评分均增高,且治疗组患者Holden评分显著高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表4。

表4 2组患者治疗前后Holden评分比较 分,

2.3 2组患者治疗前后Fugl-Meyer评分比较 2组患者治疗后Fugl-Meyer评分均较治疗前增加,且治疗组评分明显高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表5。

表5 2组患者治疗前后Fugl-Meyer评分比较 分,

3 讨论

脑卒中患者发病后的一个主要问题就是肌张力异常,早期患者肌张力减低,随着病情的变化及康复治疗,肌张力会趋于正常,而到康复后期,患者肌张力又会异常的增高。就脑卒中患者早期来讲,低下的肌张力影响患者的肢体运动功能,对该阶段的偏瘫患者进行有效的康复治疗,可明显缩短软瘫期持续时间,改善患者肢体运动功能,降低致残率[5]。由于身体各部位在脑功能区中所占面积的不同,往往下肢运动功能的恢复较快,而上肢运动功能的恢复慢,且效果差[6],因此脑卒中患者上肢功能尤其需要及时、正规、有效的康复。目前对于脑卒中患者异常肌张力的恢复,有关节活动训练、持续牵张训练[7]、站立训练、冷热疗法[8]、肌电生物反馈[9]、口服肌松剂、肌肉起止点药物注射[10]及针灸、针刀等多种康复方法[11],黄晓群等[12]以手三里、外关为主穴,用电针刺激,同时配合以Brunnstrom 技术为主的康复训练,使脑卒中患者的手功能得到极大的康复。

人体正常的活动不只是具有正常肌力、肌张力的四肢,更是离不开核心肌群的稳定调节作用。脑卒中后患者不仅存在肌力低下的问题,其运动模式发生改变的同时,人体的平衡反射功能失调[13],一旦失去稳定的核心力量,患者的平衡和运动功能均会减退,很大程度上阻碍患者肢体功能的恢复。因此,通过规律有效的锻炼收缩竖脊肌、腹肌、背阔肌等主要核心肌群,提高患者核心稳定性,不止能改善人体盆骨和脊柱的稳定性[14],一定程度上还可以促进患者肢体功能康复,最终达到纠正患者异常模式的目的。

悬吊运动训练最初应用于肌肉骨骼疾病的康复治疗以及运动员的训练中,可以很好的提高训练者的核心力量,增强其核心稳定性,目前悬吊运动训练被越来越广泛的应用于脑血管疾病患者的康复中,也起到了明显的作用。人体肌肉的核心部分是躯干和骨盆部位的相关肌肉,强有力的核心肌群对于人体姿势的保持及人体的运动起着重要的稳定及支持作用,核心肌群的稳定性收缩可为四肢肌肉建立支点,并有效传递运动能量[15]。一旦核心肌群出现问题,运动中出现了核心弱链,正常的运动模式被打破,所有肌肉不能被正常有序的激发,则会出现肢体的肌力、肌张力异常。悬吊运动训练强调的正是核心肌群的稳定性训练,人体在悬吊装置上,通过不稳定性的训练,或是加入相关震动设备,增加了悬吊装置的不稳定性训练,机体的平衡能力得到加强,平衡协调的运动促使核心肌群的稳定性恢复,核心肌群的稳定性又促进了四肢及头颈部相关肌肉肌张力的恢复[16]。悬吊运动训练分为对患者的运动弱链的寻找和对运动弱链的针对性训练[17-19]。通过让患者在悬吊床上做相关动作以及一定时间的保持,找出运动链中最弱的环节,也就是找出功能最差的相关肌群,然后有针对性的让患者做动作并保持,从而达到锻炼该肌群的目的。运动环节中,薄弱环节得到加强,其人体的核心肌群得到加强,保证了人体的核心稳定,强有力的躯干带动下,对患者低下肌张力肢体进行有效的悬吊运动训练,可以起到事半功倍的效果。岳东雅[20]在临床研究中证实,悬吊运动训练有助于恢复脑瘫患儿肢体运动功能,同时有利于其下肢肌张力恢复。

本研究中,先让患者整体悬吊,充分有效调动相关核心肌群,使其主动收缩,尽量维持自身平衡,达到核心稳定;在此基础上,让患者开始上下肢的相关动作及保持,并适当拍打悬吊绳,加强悬吊的不稳定性,从而达到提高患者肢体肌力、肌张力的目的。并且这种训练方法可在卧位情况下向大脑输入正确运动模式,在不稳定的支撑面上患者需不断地自我调整,其正常的平衡反射及姿势调整不断的刺激患肢肌张力的恢复,患侧的肌力和协调性得到增强,躯干运动的随意性提高,平衡能力亦可短时间内提高[21,22],最终使患者运动功能得到最大程度的康复。本研究结果显示,治疗组患者肌张力均较前有了明显的改善,且与对照组有明显差异,证实了悬吊运动训练对脑卒中患者低下肌张力的明显恢复作用。

综上所述,悬吊运动训练可促进脑卒中患者低下肌张力的恢复,可明显改善患者的步行能力及平衡能力。