全国统一大市场下国内大循环及其四大环节分析

2022-07-15李博文

刘 煜,李博文

全国统一大市场下国内大循环及其四大环节分析

刘 煜1,2,李博文2

(1.仲恺农业工程学院,广东 广州 510225;2.淮北师范大学,安徽 淮北 235000)

当前,我国经济发展面临国内外多重压力,为保持经济平稳健康发展,要加快构建新发展格局,建设全国统一大市场,畅通国内大循环。从马克思主义政治经济学来分析,建设全国统一大市场,推行好国内大循环,需要深入分析生产、分配、流通、消费四大环节的定位:生产环节要坚定不移地推动我国经济走高质量发展之路;分配环节要始终坚持以按劳分配为主体的社会主义分配制度,协调好三次分配;流通环节要实现社会整体资源的合理分布和市场出清;消费环节要提升人民群众的消费能力与消费水平。四大环节环环相扣,协调一致,均衡发力,才能有效推动我国经济对冲多重压力,形成全国统一大市场,促进国民经济内循环畅通发展,保障国内国际双循环顺畅发展,实现经济高质量发展。

国内大循环;全国统一大市场;新发展格局

党的十九届五中全会明确提出:“加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。”[1]这是对“十四五”和未来更长时期我国经济发展战略、路径作出的重大调整完善,是着眼于我国长远发展和长治久安作出的重大战略部署,是习近平经济思想的又一重大理论成果[2]。

一、“国内大循环”的文献综述

通过文献研究,最早是20世纪80年代末学界提出了国内循环、国际循环,但是仅有为数不多的学者就国内国际经济循环进行研究,而且都是基于地方经济发展战略考量,是典型的“自下而上”的改革探究。2008年全球金融危机后,贾根良教授对国内大循环有过深刻的分析。2020年之后,学术界掀起了研究“国内大循环和国内国际双循环”的热潮,这一次的经济背景、实施方式与发展意义与之前截然不同,是典型的“自上而下”的深化改革。

(一)早期文献综述

1988年4月,《纺织导报》发表了题为《河南省在国际、国内两个大循环中的构思》的短文,是最早提出国内循环、国际循环的,该文河南省发展外向型经济要参加国际、国内两个大循环[3]。1988年6月,刘介勋、李泉提出要在国内国际两个大循环中增强经济发展活力,并从湖南益阳所处的地理位置、经济现状、流通优势、沿海特区提供机会及典型地区提供经验等来探究益阳应如何发展国内、国际大循环的[4]。1988年6月,余德仁提出国际产业结构正在调整,劳动密集型产业转向发展中国家,应当发挥我国比较优势,发展外向型经济,积极参与国际经济大循环[5]。1989年3月,在关于我国中部不发达地区投入国内经济大循环的战略思考中,王德润从国内二元经济结构及其出路研究,认为中部地区国内经济大循环的重要靶点是粮食优势[6]。时隔20多年后,2010年9月,在对英美两国经济崛起经验分析的基础上,贾根良提出我国应当实行国内大循环发展战略,变革“两头在外、大进大出”的国际大循环发展战略[7]。

综上所述,早期的研究呈现开创性、人少量少和自下而上的特点,这和当时中国经济正处于改革开放探索初期以及2008年后受世界金融危机影响有关。

(二)近三年文献综述

2020年以来,学术界掀起了研究“国内大循环和国内国际双循环”的热潮,学界主要就国内大循环、双循环和新发展格局进行分析,对时代背景、基本内涵、战略意义和政策建议分析得比较多,也有从经济学理论和学说史进行理论分析的,还有侧重于某个具体领域进行分析的。就国内大循环而言,学界主要从四个方面进行探讨,其具有代表性的观点综述如下:

1.什么是国内大循环

习近平总书记指出:“我们要运用马克思主义政治经济学的方法论,深化对我国经济发展规律的认识,提高领导我国经济发展能力和水平。”[8]学界研究以此为指导,在经济全球化时代,一国的经济循环包括国内和国际两个部分,是内外循环的动态结合。国民经济循环是指一国社会中所有的物质和服务产品在生产、分配、流通、消费各环节中的运动过程。国内大循环表现为一国经济增长是以内需为主,最终消费是远大于货物和服务的净出口对经济的拉动作用,国内贸易远比国际贸易重要。反之,则是国际大循环为主,受外部影响极大,不稳定不确定性极高[9]。程恩富、张峰认为,国内大循环是社会再生产在一个国家内部四个环节的循环过程;全球化促进了国际贸易,四个环节通过世界市场融入国际大循环[10]。尹伯成认为,国内大循环就是经济要以向内而生为主,以满足国内市场需求为主,进而促进国内生产,以国内生产保障国内消费和投资需要,实现供需良性循环[11]。

2.为什么要构建国内大循环

学界主要从国内外两个方面进行原因分析,林毅夫认为,百年变局和新冠肺炎疫情冲击各国经济,加之中美贸易战影响,使得我国国际贸易环境的不确定性不稳定性陡增,作为出口大国,我国产品出口受阻,这就需要扩大内需,发展国内大循环[12]。洪俊杰认为,在经济高质量发展的总体要求下,我国传统的发展优势已不可持续,经济发展需要更强的内生动力[13]。付万军提出,国际产业链供应链不再稳定和安全,西方国家会调整布局实现本地化、多元化、分散化,减少外部依赖,因此,我国要提前布局、有效应对,转向良性循环发展道路[14]。王东升认为,要运用辩证思维考量国内循环和国际循环,新时代建设现代化经济强国的战略必然要求突出国内大循环的主体地位[15]。黄群慧主张从现代化理论去理解新发展格局的内在逻辑,提出新发展格局是经济现代化的路径,由于国际经济格局的变化和社会主要矛盾的转化,需要调整发展战略,推进高质量的“四化”协同发展[16]。

3.怎样畅通国内大循环

学界对此的分析比较多元多样,提出不同实践路径和对策建议,贾根良强调主权政府赤字开支作为国内大循环的新引擎,保障基础货币发行垄断权的完整性,实现国内大循环的顺畅运行,有效应对国际冲击[17]。温铁军认为,中国现在面临着前所未有的挑战,重点在于要把乡村振兴作为应对全球危机挑战的压舱石[18]。宋晓梧认为,新发展格局的核心是“循环”,要打通四个环节,增强经济的内生动力,强调深化收入分配改革的基础性作用[19]。尹伯成认为,我国的供需匹配性不够,国内企业无法提供有效供给来阻止部分购买力外流,因此,坚持国内大循环为主体就要坚定扩大内需战略,提升和稳定国内产业链供应链[20]。通过梳理马克思主义经济学史,孟捷提出内循环实现需要三个条件,即经济条件、制度条件和科技条件,并突出国家的经济作用,发挥新型举国体制,构建创新体系[21]。张立群主张从社会再生产角度促进供需协同发力,方可全面推进国内大循环、促进双循环,筑牢我国经济向好的基础,加快构建新发展格局[22]。李自若、杨汝岱、黄桂田认为,我国东部五省建成了相对独立的对外循环体系,外贸成本较低,相对而言,国内其他大部分地区内贸成本更低,国内市场是驱动经济发展的主力,因此要采取有效措施统一国内大市场,发挥我国超大市场的规模优势,畅通国内大循环[23]。从马克思经济循环思想出发,胡磊提出推动国内大循环顺畅实现,需要强化科技自主创新,创新和完善国家的宏观调控,提高劳动者的实际收入[24]。

4.推行国内大循环的意义

学界普遍认为,推行国内大循环意义重大、影响深远。王振中认为,国内大循环明确了我国经济现代化的路径选择,对高质量发展和安全发展产生重大而深远的影响[25]。张占斌认为,加快构建国内大循环为主体的新发展格局具有四个重要的战略价值:走向社会主义现代化强国的必然要求,发挥我国独特发展优势的现实选择,超越西方国家崛起之路的崭新模式,有利于世界经济的恢复和国际贸易合作的开展[26]。

综上所述,近三年的研究呈现时代性、人多量大和自上而下的特点,这和当前中国经济正处于全面深化改革和国际经济格局深刻调整有关。学术界对发展“国内大循环”从多个方面进行不同层次的分析,有重要的理论价值和现实意义,对我们的研究也具有重要启发作用。我们坚持马克思主义政治经济学理论,从建设全国统一大市场这一全新视角出发,在理清国民经济循环的文献研究和发展历史的基础上进行综合创新研究。

二、“国际循环”向“国内大循环”的战略转变

中华人民共和国成立后,鉴于内外因素,我国实行内循环为主的发展格局,独立自主地建立起比较完整的工业体系和国民经济体系。从外部因素来看,西方国家长期对华经济封锁,我国经济难以融入西方主导的国际贸易体系,对外开放广度和深度严重受阻;从内部来看,国民经济基础薄弱,工业水平极低,技术落后,资金短缺,国民经济发展和社会主义工业化任务艰巨,为此我国坚持独立自主、自力更生,采取的是工农业产品“剪刀差”的“以农补工”政策,为城市工业生产提供盈余积累,主要依靠国内生产和国内消费,形成以国民经济内循环为主导的发展格局。这也为后来的改革开放融入国际循环奠定了坚实的物质基础。

(一)融入国际循环实现了中国经济的飞速发展

20世纪70年代,全球市场加速融合,经济全球化势不可挡,西方国家也早已与中国建立多重联系,我国加入国际经济大循环的内外条件已经具备。1978年以后,伴随着思想的解放,实事求是思想路线的重新确立,我国主动融入世界经济体系,逐步扩大对外开放,打开世界市场,全国各地开启了招商引资的大运动,通过劳动力、生产原料、土地以及政策等多方面的比较优势和组合优势,使得“三资企业”在东部沿海地区蓬勃发展。1992年以后,随着社会主义市场经济体制的建立,我国提出鼓励出口、利用好国外市场、获取外汇储备的发展战略,实现“以农补工”到“出口创汇”的资金积累模式,拉开了中国经济融入“国际循环”的帘幕,“以外促内”的国际经济大循环逐渐确立,并创造了利用比较优势和组合优势实现经济高速增长的世界奇迹。

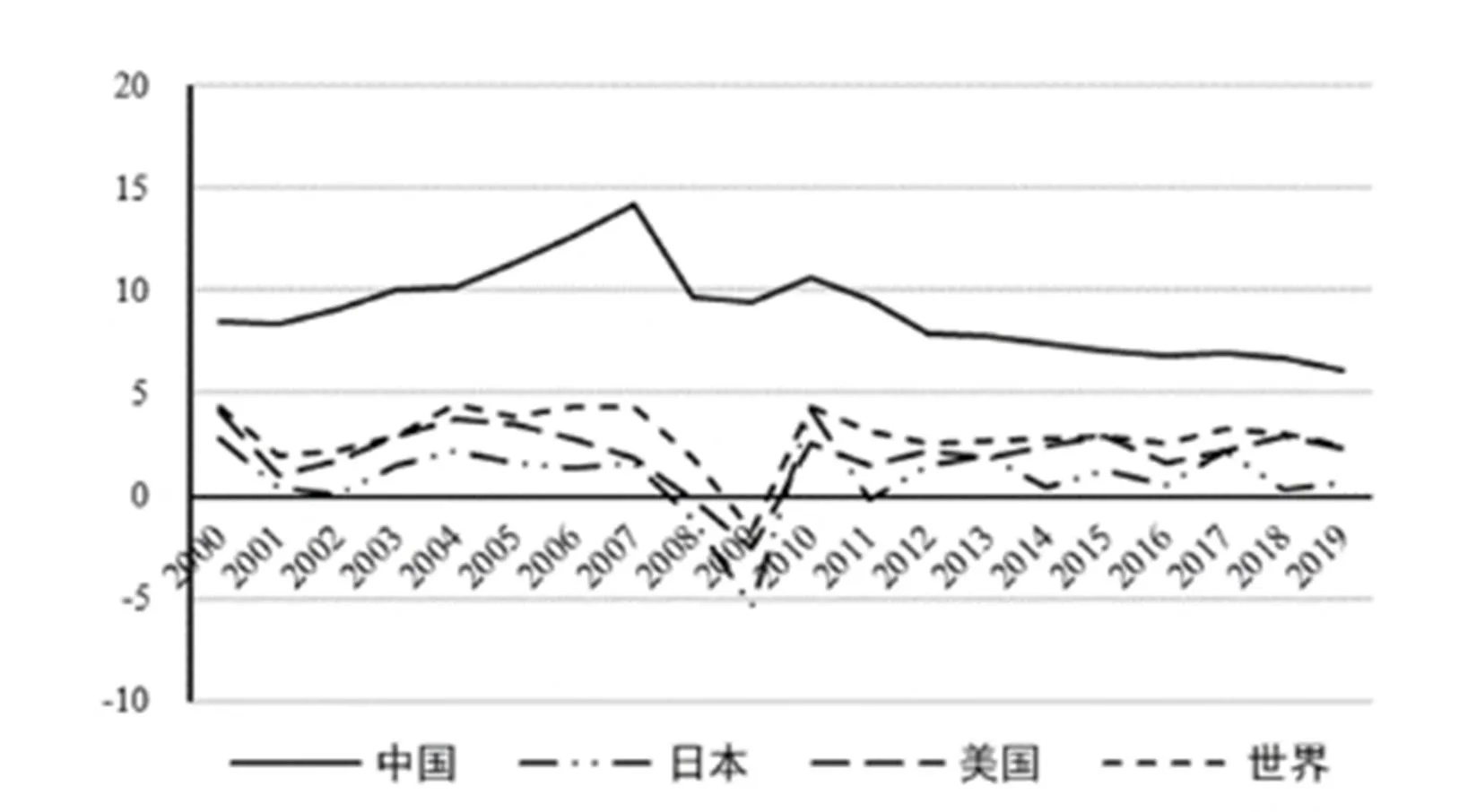

2001年,我国更是抓住加入WTO的良机,不断提高对外开放水平,加快融入全球贸易体系,在充分利用国内国际两个市场和国内国际两种资源的基础上,在充分利用好国际贸易规则的前提下,与世界绝大部分国家和地区开展双边、多边贸易往来,我国的产品在国际舞台中获得“物美价廉”的美誉,中国由此成为“世界工厂”,中国经济与世界经济发展日渐融为一体。这也进一步促进了中国经济的飞速发展,从2001年起中国经济连续10年保持超高速增长,并创造了2003—2007年连续5年“双位数”增长的伟大奇迹(见图1)。在不断融入国际经济大循环中,我国工业生产实现了“弯道超车”,以2000年数据为例,我国工业增加值全球占比仅为5.9%,远低于美国24.7%和日本17.2%的水平,然而我们仅用10年时间就将这两个国家甩在身后,并登上世界工业增加值规模第一位的宝座(见图2)。

图1 2000-2019年中、日、美及世界GDP增长率(单位:%)数据来源:世界银行数据库

图2 2000-2019年中、日、美工业增长值(单位:现价美元)数据来源:世界很行数据库

在当时国际政治经济环境下,我们拥有发展国际经济循环的良好条件,通过打开国际市场解决了国内生产过剩、劳动剩余等问题,并为我国后续学习、赶超发达国家提供了巨大的外汇储备支撑,通过融入国际循环利用两个市场、两种资源实现了经济的飞速发展。但是,在国际经济格局中,发达国家处在国际循环的中心位置和中高端,发展中国家则处于国际循环的外围和中低端,形成了“中心——外围”的不平等国际循环发展模式。我们必须转变这种出口导向的国际循环模式,因为其增加了我国经济的对外依存度,造成了内外经济失衡问题。1997年的东南亚金融危机,尤其是2008年的国际金融危机,是促进我国发展格局转变的重要节点,使我们深刻认识到扩大内需和提升国内市场的重要性和紧迫性,加快了我国经济发展方式的变革,由“两头在外,大进大出”的国际循环发展模式,转向依靠消费、投资和出口“三驾马车”协同拉动的经济增长模式,更加注重内需、国内市场和国内经济循环,出口导向的经济发展战略发生转变。

(二)推行国内大循环是化解中国危机的战略举措

通过经济发展方式的持续变革和发展格局的深刻调整,我国的供需结构已经发生深刻变化。从供给结构来看,我国商品和服务的质量与水平不断提高,供需结构性矛盾有所缓解,商品市场不断优化,同时要素市场也发生了明显转变,资本、技术、数据等要素优势逐渐提升,劳动力成本的比较优势不断减弱,随着供给侧结构性改革的持续推进,国内有效供给的水平和质量都显著提升。从需求结构来看,我国的外需和内需呈现此消彼长态势,对外贸易依存度已经下降到合理区间,2007—2019年间的经常项目顺差占国内生产总值的比重由10%下降到1%,内需成为经济发展的主要驱动。因此,我国转变经济发展格局的内部条件和基础已经具备,新形势下构建国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,要着力把深化供给侧结构性改革和扩大内需战略有机结合,努力形成需求引领供给创新、供给创造提升需求的更高水平动态平衡。

当前,世界经济正遭受百年变局和世纪疫情双重冲击,加之俄乌冲突等地区热点频发,国际市场一片萧条、复苏艰难,中国出口变化无常、风险加剧,全球产业链供给链面临调整,波诡云谲的国际政治经济环境对我国继续推动“国际循环”日趋不利。尤其是美国采用逆全球化政策,任意践踏由其一手缔结的国际贸易规则,淋漓尽致地展现了国家垄断资本主义的本质。在孤立主义思想的挑衅下,美国遏制中国发展的战略呈常态化趋势:从政治上来看,现任美国总统拜登实际上继承了前任总统特朗普的对华政策,通过遏制中国来捞取政治资本;从经济上来看,随着中国经济的发展,中国日益走近世界经济舞台的中心,尤其是在关键科技领域,中国有赶超美国之势,这是美国不能容忍的重大挑战,对此美国采取打压中国高科技企业和科技研究人员,并采取激励措施促使制造业回流美国;从社会意识形态来看,中国发展模式成为中国走近世界舞台中央的一张亮丽名片,中国特色社会主义制度在经济发展尤其是此次抗击新冠肺炎疫情中展现出巨大的制度优势,获得世界人民的肯定与赞许,作为西方资本主义阵营的老大,美国在制造业方面逐渐空心化,经济脱实向虚,疫情应对方面更是体现了其制度的冷漠无情,为了缓解和转嫁国内矛盾,美国政客肆意诋毁和污蔑中国。从最新国际形势来看,美国努力修补并加强与传统盟友之间的关系,拉帮结派对华进行全方面的遏制[27]。因此,我们必须坚持战略思维、辩证思维和底线思维,做好应对措施。依据国内外形势的变化,党中央审时度势,提出构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局这一重大发展战略,是及时有效化解危机的重要战略举措,有助于增强我国经济高质量发展的内部动力,促进经济健康平稳过渡,也为我国社会主义现代化经济体系建设夯实了基础。

(三)建设全国统一大市场是畅通国内大循环的重要基础

当前,我国各省市场一体化程度不高,制约了国内循环健康发展,需要“推进国内经济一体化在空间上的纵深发展”,实现国内东中西经济大循环,这样可以有效开发我国内需市场的巨大潜力[28]。2022年3月,党和国家明确提出:“建设全国统一大市场是构建新发展格局的基础支撑和内在要求。”“破除各种封闭小市场、自我小循环。”[29]新发展格局中,“大循环”和“双循环”的重点在于“循环”,“循环”的关键在于“畅通”,“畅通”的实质就是打通制约经济循环的突出堵点。而畅通国内大循环的重要基础就是建设全国统一大市场,立足国内需求,促进商品、服务、要素、资源等全国范围自由流动,制止地方保护主义,打破人为的市场分割,促进国民经济生产和再生产各环节的畅通。

三、新形势下推行“国内大循环”的四大环节定位

程恩富教授指出:“在生产、流通、分配、消费的社会再生产各个领域,均必须把发展立足点放在国内,更多依靠国内市场实现经济发展。”[30]当前,我国经济发展面临内外多重压力,为保持经济平稳健康发展,我们要加快构建新发展格局,加快建设全国统一大市场,重点是对生产、分配、流通、消费环节进行清晰定位,打通影响国内统一市场运行和国民经济循环的堵点,畅通国内大循环,也为国内国际双循环的相互促进奠定坚实基础。

(一)生产环节:坚定推动中国经济走高质量发展之路

马克思主义政治经济学认为,国民经济运行包括生产、分配、流通、消费四个紧密关联的环节,生产属于供给端,消费属于需求端,而生产环节处于支配地位,起着决定性作用,其他环节具有反作用。我国经济发展的辉煌成绩实质上就是我国“生产发展”的辉煌成绩。当前,我国面临日益复杂的国际环境,根本策略依然是大力发展生产力、推动经济实现更高质量发展,尤其要重视以下几个方面:一是高度重视“科学技术是第一生产力”,中美贸易战的背后是科技竞争,我们在一些高端的科技领域撼动了美国的霸主地位,导致美国国家资本主义的堵截与敌视,我们要清醒地认识到科技发展与科技人才对中华民族复兴的重大意义,加强对科技人才的培养和保护,提高科研人员的生活待遇,鼓励海外科研人才回国发展,创造一个“爱才用才”的良好市场氛围,逐步打破西方大国孤立主义对我国的科技封锁。二是坚持三大产业协调平衡发展,过去我国过于重视第二产业和第三产业,忽视了第一产业,形成农业、农村与农民问题,造成城乡要素自由流动严重受堵,“三农”是弱项和短板,农业生产的有机资本构成远低于其他发达国家,也低于国内第二、三产业的同期水平,未来农村和农业是我国实行国内大循环的一个重要领域,我们要制定科学合理的政策将资本、技术、人才等引入到农村和农业中去,全面推进乡村振兴,促进城乡循环、市场联通,不断缩小城乡差距,实现农业与第二、三产业的同频共振。三是在构建新发展格局中,要妥善处理好外资企业及中国港澳台企业在大陆内地的正常运营,中央政府及各级地方政府应从“社会主义经济发展的统一战线”角度出发,多听听这些企业的诉求,能协助解决的尽量解决,打消他们的各种顾虑,让他们享受到中国政治经济的福利待遇,同时维护我国经济社会与生产发展的正常秩序,不断提高全方位对外开放的水平,促进国内循环和国际循环、国内市场和国际市场协同发展。

(二)分配环节:始终坚持以按劳分配为主体的社会主义分配制度

马克思主义政治经济学认为,产品分配是由生产决定的,“分配方式本质上毕竟要取决于有多少产品可供分配”[31]。由于实行按劳分配,新中国的基尼系数很低,收入差距比较小。市场化改革和融入经济全球化后,我国收入分配差距过大,收入分配结构不合理,基尼系数长期超过0.4的国际警戒线,2008年达到历史最高点0.491。自2008年以来,全国基尼系数上升的趋势得到抑制,并持续回落,但是依然偏高[32]。我国的行业收入差距过大,以金融业和农、林、牧、渔业为例,收入之比由1978年的1.3上升至2018年的3.5。我国的地区收入差距也过大,东部地区人均可支配收入是西部地区的2倍左右,以北京与江西、四川数据为例,近些年以来两者收入差距的缺口呈喇叭形放大,绝对收入差额在不断增加。当前,我国的收入分配与我国社会主义性质格格不入,与社会主义共同富裕的目标相去甚远,形成“有消费需求和有消费能力分属于两个不同主体”的社会堵点。基于“国内大循环”的发展战略,我们应在马克思主义政治经济学指导下有效化解收入分配问题,构建市场的初次分配、政府的再分配以及社会的三次分配的新分配制度。具体做法包括:一是根据生产结构高度决定分配结构,找到收入分配问题的根源,大力发展多种形式的公有制经济,理直气壮地夯实社会主义经济发展的基础;二是必须改革资本索取过多、劳动索取过少现象,坚持按劳分配在分配制度中的主体地位,扎实推进共同富裕;三是坚持以人民为中心的发展理念,建立全国统一的市场制度规则,清除地方保护主义,破除市场分割,完善市场经济的运行机制,发挥有效市场和有为政府的相互作用,对于广大劳动人民群众给予正当合理的市场保护,赋予他们在市场经济中的重要地位,通过再分配(二次分配)促进社会公平;四是切实构建好社会资源和财富的三次分配制度安排,优化社会收入分配格局,尤其是做好做实社会组织和社会力量在三次分配中的积极作用。

(三)流通环节:要实现社会整体资源的合理分布和市场出清

这里的“流通环节”是一种宏观视角的概念,而不是微观个体之间的产品或服务交换。在马克思研究两大部类生产比例关系上,我们应遵循两者之间保持合理的比例关系,以满足国内人民和国际人民的需求。在新发展格局下,要将过去“出口型”的生产资料有效转化为国内人民所需要的生产产品,以满足国内人民对美好生活的追求。在产业层面,要保持三大产业之间产品的有效流通,在满足国内需求基础上实现产品出清。在行业层面,我们的房地产、“三高一低”产业等都处于生产过度,无法有效实现产品出清,造成社会资源浪费,而对于一些民生性、高质量、高科技等优质产品和服务供给不足,无法满足人民群众对高质量生活的追求,于是出现去海外豪购奢侈品、去澳洲抢购奶粉、抢购日本的马桶盖等不正常现象。这些问题的背后在于我们生产的产品无法满足有效需求,一些产品生产过度、低质,而另一些产品却无法有效供给,产品和服务体系的流通环节并不通畅。我们必须研究国内人民的真正需求,优化和提升生产等环节,深化供给侧结构性改革,提高供给结构的体系和质量,通过高效的流通环节实现整个社会产品出清,这才能使得我国“国内大循环”真正高效转动起来。此外,一般意义上的流通是生产和消费的桥梁,但是,由于尚未建成全国统一大市场,我国经济运行中流通不畅、壁垒过多、成本高企等现象严重,也造成社会整体资源的分布不够合理。

(四)消费环节:提升人民群众的消费能力与消费水平

马克思主义政治经济学强调,生产的最终目的是为了满足人民群众的消费需求,“没有消费,就没有生产,因为如果这样,生产就没有目的”[33]。改革开放以来,我们过于注重生产优先,忽视居民消费,人民群众的需求得不到很好满足。据统计资料显示,我国居民的消费能力只占GDP的39%,而同为发展中国家的巴西、印度,这一指标分别达到68%、66%,世界发达资本主义国家,其经济增长主要动力来自消费,美国的经济发展70%的比例来自消费驱动,而且是全球最大的消费市场。构建新发展格局,需要党和政府继续深化改革,针对以往社会经济顽疾,将有消费需要但无消费能力的人群转化为促进经济增长的潜在力量。我国居民在住房、医疗、教育方面付出太多,据统计我国住房贷款总额约30万亿,占当前我国GDP的30%,并占居民总贷款的54%,成为制约我国居民消费的最大障碍。“因病致贫”“为孩上学”“攒钱养老”等都吞噬我国居民的大部分消费能力。我国应该尽早转变过去“投资、消费、出口”的老三驾马车为民生领域的“教育、医疗、养老”的新三驾马车,在完善收入分配机制基础上,消除当前住房、教育、医疗对广大低收入人群消费能力的抑制,大力提升人民群众的消费能力与消费水平,实现“消费环节”的健康发展。

生产、分配、流通和消费四大环节,相互协调,均衡发力,才能真正打通堵点,形成全国统一大市场,有效推动我国经济走出当前困境,促进国民经济内循环健康发展,保障国内国际双循环顺畅发展,实现经济高质量发展。

结语

现代开放型国家的经济循环系统包括国内循环和国际循环两个部分,不同国家不同时期侧重点不同,但两者不可或缺。国民经济循环系统保持畅通,资源才能优化配置,经济才能健康发展,而统一的全国大市场是重要前提和基础。当前,我国经济发展的国内外环境日趋复杂,我们必须转变思路,建设全国统一大市场,着力从四大环节构建国内大循环的畅通机制,打通堵点。同时,不断提高对外开放水平,促进国内市场和国际市场的互联互通,保障国内循环和国际循环相互促进。

[1]中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议[N].人民日报,2020-11-04(01).

[2]刘煜,李博文.“国内大循环”的政治经济学分析[N].安徽日报,2021-11-23(06).

[3]河南省在国际、国内两个大循环中的构思[J].纺织导报,1988(10):07.

[4]刘介勋,李泉.在国内、国际两个经济大循环中增强活力——浅议益阳经济发展战略[J].财经理论与实践, 1988(03):35+34.

[5]余德仁.河南省参与国际国内经济大循环初探[J].河南师范大学学报(哲学社会科学版),1988(03):16-19.

[6]王德润.我国中部不发达地区投入国内经济大循环的发展战略[J].安徽农业科学,1989(01):7-11.

[7]贾根良.转变对外经济发展方式 呼唤经济发展战略的变革[J].经济纵横,2010(09):47-50.

[8]习近平.在经济社会领域专家座谈会上的讲话[N].人民日报,2020-08-25(02).

[9]裴长洪,刘洪愧.构建新发展格局科学内涵研究[J].中国工业经济,2021(06):5-22.

[10]程恩富,张峰.“双循环”新发展格局的政治经济学分析[J].求索,2021(01):108-115.

[11]尹伯成.双循环新发展格局下供给和需求的动态平衡与良性互动[J].江海学刊,2021(03):78-83.

[12]林毅夫.百年未有之大变局下的中国新发展格局与未来经济发展的展望[J].北京大学学报(社会科学版),2021 (05):32-40.

[13]洪俊杰.“双循环”相互促进,高质量发展可期[N].光明日报,2020-07-09(02).

[14]付万军.建国内国际双循环 塑经济发展新格局[J].中国金融家,2020(07):62-65.

[15]王东升.准确把握新发展格局的三重逻辑[J].思想理论教育导论,2020(12):17-22.

[16]黄群慧.新发展格局的理论逻辑、战略内涵与政策体系——基于经济现代化的视角[J].经济研究,2021(04): 4-23.

[17]贾根良.贸易平衡、财政赤字与国内大循环经济发展战略[J].财经问题研究,2020(08):3-11.

[18]温铁军.国内大循环战略新动能在乡村[J].风流一代,2020(27):34-35.

[19]宋晓梧.深化收入分配改革,促进国内经济循环[J].经济管理研究,2021(02):3-11.

[20]尹伯成.双循环新发展格局下供给和需求的动态平衡与良性互动[J].江海学刊,2021(03):78-83.

[21]孟捷.参照系与内循环:新兴政策范式的政治经济学阐释[J].复旦学报(社会科学版),2021(04):147-154.

[22]张立群.深入认识和把握畅通国内大循环[N].人民日报,2021-11-29(09).

[23]李自若,杨汝岱,黄桂田.内贸成本、外贸成本与畅通国内大循环[J].中国工业经济,2022(02):61-79.

[24]胡磊.马克思经济循环思想及其对构建新发展格局的启示[J].理论导刊,2022(03):47-55.

[25]王振中.新发展格局明确了我国经济现代化的路径选择[J].政治经济学研究,2021(03):10-14.

[26]张占斌.加快构建新发展格局:当代马克思主义政治经济学的新成果[J].中共中央党校(国家行政学院)学报,2022(01):16-26.

[27]刘煜,程恩富.我国网络自主权维护问题与路径分析[J].东南学术,2022(06):21-30.

[28]贾根良.国内大循环:经济发展新战略与政策选择[M].北京:中国人民大学出版社,2020:117.

[29]中共中央 国务院关于加快构建全国统一大市场的意见[N].经济日报,2022-04-11(01+03).

[30]程恩富.全面开启建设社会主义现代化国家的若干重点解析[J].当代经济研究,2021(01):8-10.

[31]马克思恩格斯文集:第10卷[M].北京:人民出版社, 2009:586.

[32]李立男.中国居民收入差距现状的国际比较研究——与日本、瑞典、德国、新加坡、英国、美国、法国的对比分析[J].海派经济学,2020(01):131-150.

[33]马克思恩格斯文集:第8卷[M].北京:人民出版社,2009: 15.

Analysis of the Four Links of Domestic Circulation from the Perspective of the National Unified Market

LIU Yu1,2, LI Bo-wen2

(1.Zhongkai University Agriculture and Engineering,Guangzhou 510225,Guangdong;2.Huaibei Normal University,Huaibei 235000,Anhui)

At present, China's economic development is facing many pressures. In order to maintain stable and healthy economic development, we should speed up the construction of a new development pattern, focus on building a national unified market and unblock the domestic cycle. From the perspective of Marxist political economics, to carry out the domestic cycle, we need to grasp the positioning of production, distribution, circulation and consumption: unswervingly promote the high-quality development of China's economy in the production link; adhere to the socialist distribution system with distribution on the basis of labor as the main body in the distribution link; realize the reasonable distribution of the overall social resources and market clearing in the circulation link; improve people’s consumption ability and level in the consumption link. Only when the four links are closely linked, coordinated and balanced, can we effectively promote China's economy out of the current predicament, form a national unified market, promote the healthy development of the domestic cycle of the national economy, ensure the smooth development of the domestic and international cycle, and realize the high-quality development of economy.

Domestic circulation; National unified market; New development pattern

10.14096/j.cnki.cn34-1333/c.2022.03.17

F12

A

2096-9333(2022)03-0117-07

2022-03-02

安徽省教育厅人文社会科学研究重点项目(SK2016A0807)。

刘煜(1979- ),男,安徽灵璧人,法学博士,仲恺农业工程学院马克思主义学院副教授,淮北师范大学硕士生导师,研究方向:政治经济学、马克思主义中国化研究。