二十年广义修辞学研究可视化分析

2022-07-15高群

高 群

二十年广义修辞学研究可视化分析

高 群

(阜阳师范大学 文学院,安徽 阜阳 236037)

以CiteSpace可视化图谱分析作为技术手段,选取中国知网总库中2001年以来的学术论文和学位论文共721篇,增补专著等研究成果,在百年学术史坐标中观察广义修辞研究的成果曲线及代表作认定,学术地图格局清晰。以《广义修辞学》作者、广义修辞学团队和扩大观察的研究成果为“可视”对象,论证广义修辞学理论建构及其解释力和可推导性。在此基础上探讨广义修辞学正、副文本的互文性空间及学科建设意义。

广义修辞; 广义修辞学;可视化

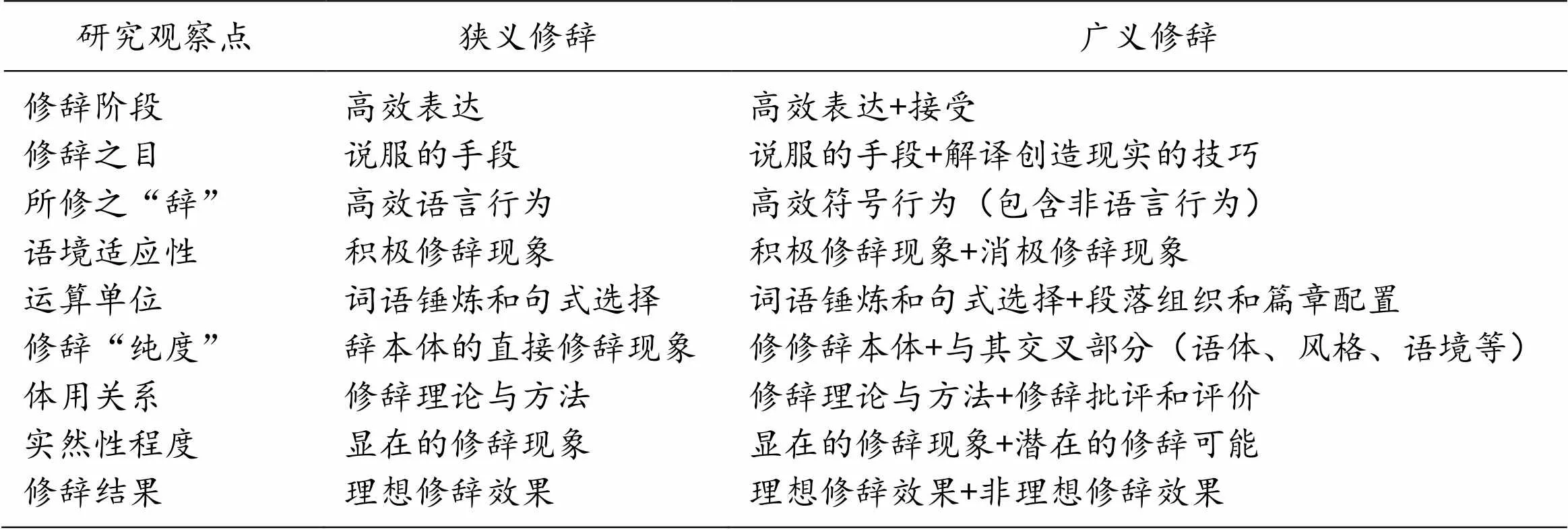

对修辞学的“狭义”与“广义”的理解不同,源自相异的学术背景与修辞观。郝荣斋[1]、林界军[2]、李廷扬[3]、郑颐寿[4]、罗渊[5]等学者皆有专文论述。高万云更是直接亮出观点,认为狭义修辞和广义修辞可以分层次观察不同之处,用表格形式直观展示如表1:

表1 狭义修辞、广义修辞分层观察之不同一览表

研究观察点狭义修辞广义修辞 修辞阶段修辞之目所修之“辞”语境适应性运算单位修辞“纯度”体用关系实然性程度修辞结果高效表达说服的手段高效语言行为积极修辞现象词语锤炼和句式选择辞本体的直接修辞现象修辞理论与方法显在的修辞现象理想修辞效果高效表达+接受说服的手段+解译创造现实的技巧高效符号行为(包含非语言行为)积极修辞现象+消极修辞现象词语锤炼和句式选择+段落组织和篇章配置修修辞本体+与其交叉部分(语体、风格、语境等)修辞理论与方法+修辞批评和评价显在的修辞现象+潜在的修辞可能理想修辞效果+非理想修辞效果

高万云的讨论虽然没有穷尽所有观察点,但也足以呈现“修辞学研究范围的广狭,是一个多层面多角度的复杂问题,不能平面化单面化。学者们说某人是狭义修辞论者或者是广义修辞论者,其实往往只论及某一或某些层面。”[6]

学术语境国际化程度增强,汉语修辞学如何激发创新动力,吸引着更多修辞学者的关注。《现代修辞学》[7]《社会心理修辞学导论》[8]《认知修辞学》[9]《当代汉语修辞学》[10]《比喻、近喻与自喻——辞格的认知性研究》[11]《理论修辞学——宏观视野下的大修辞》[12]等专著从社会、文化、心理、认知等各角度探索修辞学研究,收获颇丰,罗渊的“广义”转型说也得到更多学术认同[13]。

在众多转向广义修辞的探索中,谭学纯、朱玲《广义修辞学》构筑了一个区别于狭义修辞学的理论体系,可将其视为“从狭义修辞到广义修辞”成功转型的标志。这也应和了胡习之早在《修辞分析论》中将其称为“广义修辞分析范式”的观点[14]。

广义修辞学的代表成果是2001年出版的《广义修辞学》,两位作者是从狭义修辞学到广义修辞学转型阶段的关键人物,广义修辞观和研究范式,丰富了21世纪中国修辞理论与实践。我们运用知识图谱可视化分析软件 CiteSpace,对1981-(2001)-2021年的广义修辞研究文献,在中国知网( CNKI) 进行精确检索( 检索日期为2022年4月4日,时间跨度为“1981-[2001]-2021”),篇关摘含有“广义修辞”,去除会议通知等无关信息,共得到文献 721篇。借助CiteSpace运算功能,综合文献计量、知识图谱与定性分析,显示研究发展进程,为我们描绘20年广义修辞研究的学术地图提供了可能。共词聚类等分析指标既可以反映研究热点等关键问题,又可以预测研究趋势。从时间维度观察,广义修辞研究呈现何种走向?研究议题如何转换?研究历时变化特点是什么?从空间维度观察,广义修辞研究共时并存关系如何?广义修辞研究具备怎样的特点?体现何种价值?这些问题值得我们进行全方位考察、全景展示。

一、广义修辞研究文献分布及关注度

(一)广义修辞研究文献的时间分布

以《广义修辞学》出版时间2001年为参照坐标,前后20年文献分布见图1。

图1显示,1981—2000年,“广义修辞”关键词引发关注,相关研究文献零星见刊;2001-2021年,随着专著《广义修辞学》的出版与接受,广义修辞研究受到重视,年度发文量自行调整,研究广度、深度增加。其中2011 年发文数达到最高峰值,共59篇。

图1 1981—2021年广义修辞研究发文量时间分布图

(资料来源: 根据 CiteSpace 软件提取的年度数据自行绘制)

(二)广义修辞研究文献的作者分布

广义修辞研究领域作者分布,详见图2。

图2 研究作者共现分布图(研究作者合作最大子网络图)

(资料来源:在CiteSpace5.7软件中设置阈值Node Labels-Threshold(0)-Font Size(10-Node Size(0) 导出图片)

图2 显示谭学纯发文19篇,居于榜首。发文量3篇以上的研究者有朱玲、董瑞兰、冯全功、王晓燕、李洛枫、肖翠云、江慧敏、宗廷虎、罗渊、张春泉、王勇卫、高群。以上作者有的依托科研项目或者专著坚持数年探索,如肖翠云、高群、董瑞兰等获得国家社会科学、教育部人文社会科学研究基金项目支持,出版专著《中国语言学批评的发生与演进》[15]《广义修辞学视角下的夸张研究》[16]《<文艺学习>的广义修辞学研究》[17]。也有发文少于3篇的作者,获国家或省部级社科项目基金支持,出版专著《哈葛德小说在晚清:话语意义与西方认知》[18]《西方认知中的“中国形象”:〈教务杂志〉关键词之广义修辞学阐释》[19]《〈巴赫金全集〉话语理论广义修辞学研究》[20]。

(三)广义修辞研究文献的机构分布

通过文献机构分析,可以了解广义修辞研究的科研力量分布,详见图3。

图3 发文机构分布图(研究机构合作最大子网络图)

(资料来源: 在CiteSpace5.7软件中设置阈值Node Labels-Threshold(0)-Font Size(8) -Node Size(0)绘制)

图3 显示发文机构名称。如果从一级机构观察,福建师范大学、四川大学、复旦大学、湖南科技大学等皆属于高频发文机构,福建师范大学发文48篇高居榜首,足见广义修辞研究机构重点突出,覆盖面较为广泛,参与级别与参与度较高。从二级机构观察,福建师范大学文学院、外国语学院、传播学院、中国语言文学博士后流动站皆有研究成果呈现,复旦大学中文系与四川大学文学与传播学院也佳作频现。

利用关键词出现的频次高低来确定研究热点和发展动向,特别是关键词共现网络的呈现,将在研究领域文献中反复出现的关键词挑选出来,更容易确定该领域的研究主题[21]。

结合图4显示和CNKI 数据进一步整理,显示前25名的关键词为修辞(69次)、广义修辞(29次)、修辞学(23次)、隐喻(17次)、修辞手法(12次)、修辞格(11次)、修辞幻象(11次)、修辞哲学(11次)、修辞技巧(9次)、文化(9次)、关联理论(9次)、修辞观(8次)、修辞诗学(8次)、互文性(8次)、修辞研究(8次)、修辞效果(7次)、修辞重构(6次)、修辞手段(6次)、叙事(6次)、修辞功能(6次)、修辞阐释(6次)、认知(6次)、修辞认知(6次)、修辞策略(6次)、语言(6次),直观地反映了广义修辞在修辞学研究领域中所占比例较大,广义修辞学理论的修辞技巧、修辞诗学、修辞哲学皆引发关注,重要概念修辞幻象进入持续讨论流程,与传统修辞学研究重心修辞格出现次数相同,较为新鲜的议题如关联理论、互文性、修辞认知等研究势头强劲,值得期待。其他关键词如翻译、修辞原型、修辞方式、修辞建构、翻译策略、修辞批评、可接受性、语境、修辞现象、语篇、副文本、比喻、变异修辞、主体间性、修辞表达、偏离、修辞艺术、修辞义素、修辞命名、叙述视角、模糊语言、语篇叙事、反讽、传播、符号、修辞互动、修辞分析、电影、信息等,将修辞学研究范围扩展到语言之外的多个领域,真正体现了谭学纯提倡“走交叉学科路线,面向多学科话语平台,适应国际化的学科渗融趋势”[22]42的学术愿景。

图4 2001—2021年林纾研究关键词共现图

(资料来源:在 CiteSpace5.7软件中设置阈值 Node Labels-Threshold(10)-Font Size(5) -Node Size(30) 绘制)

图5 2001—2021年广义修辞研究关键词聚类视图

(资料来源: 在 CiteSpace5.7软件中设置阈值 Threshold(10)-Font Size(7)-Node Size(30)绘制)

以3年为时间切片,选择“TOP50”,对关键词共现网络寻径剪切,生成图5。再结合搜集的文献和关键词词频与聚类参数,我们将广义修辞研究热点的广义修辞学进行独立分析,在学术史的时间流变中,观察其学术面貌与影响力。

二、广义修辞学理论框架及概念支撑:解释力和可推导性

《广义修辞学》的理论框架,区别于狭义修辞观的功能定位和研究视角:

表2 狭义/广义修辞观:功能定位和研究视角

狭义修辞观广义修辞观 功能定位修辞技巧修辞技巧:修辞作为话语建构方式(修辞功能的第一层面)修辞诗学:修辞作为文本建构方式(修辞功能的第二层面)修辞哲学:修辞参与人的精神建构(修辞功能的第三层面) 研究视角偏重修辞表达(偏重信息单向传递)修辞表达←→修辞接受(重视信息双向互动)

表2所示理论构架是贯穿于“修辞活动两个主体”的“修辞功能三层面”。早在1992年,谭学纯、唐跃、朱玲的《接受修辞学》开启了中国接受修辞学系统研究的先河,同时也是中国语言学界首先注意到接受美学并形成自己的修辞理论[24]。这是中国修辞学研究表达与接受双向建构与调控最早的系统而完备的理论体系[25]。钱冠连认为:《广义修辞学》将修辞学拓展为修辞三论——表达论、接受论、互动论,本身就是一次成功突围的实际先行。[26]。

表2显示了广义/狭义修辞学的区别,但广义修辞学不排斥狭义修辞学,而是视后者为自己的理论生长点,理论体系包含但不限于狭义的修辞技巧,而向修辞诗学和修辞哲学延伸,《广义修辞学》目录清晰地反映了这一点。事实上,从2001年初版《广义修辞学》代后记《为狭义修辞学说几句话》,到2018年谭学纯为董瑞兰《〈文艺学习〉的广义修辞学研究》、2021年为高群《广义修辞学视角下的夸张研究》所写序言,谭学纯强调狭义修辞学和广义修辞学以不同尺度丈量的修辞世界都有弹性空间,填充弹性空间的修辞理论应是尽可能丰富的思想集合,实现不同场域理论资源和话语资本的信息交换,并认为这也是中国当代修辞学研究学术转型的思想史启迪[16]6。

参照表2,结合广义修辞学理论框架及核心概念层层支撑的三级结构,观察表3:

表3 广义修辞学核心概念

概念结构一级概念 二级概念三级概念 (修辞功能三个层面)修辞技巧修辞诗学修辞哲学修辞认知修辞幻象修辞原型 概念术语广义修辞学(修辞活动两个主体)修辞表达者修辞接受者话语权/表达策略解释权/接受策略

其实表3的概念结构和概念术语,从初版《广义修辞学》目录就可以见出,该书由几个核心概念支撑的理论框架,学理逻辑贯穿于作者此后的持续探讨,包括谭学纯、朱玲的8种论著从不同角度延展、充盈广义修辞学“三个层面、两个主体”理论,也通过不同类型的研究样本,验证支撑广义修辞学理论框架的核心概念。

理论框架及支撑该框架的核心概念的价值,在于解释力和可推导性,承接上节“可视性分析”思路,本节仍以“可视”的研究成果说话。

(一)用《广义修辞学》作者的研究成果说话

语义变异问题是谭学纯近年关注度较高的研究问题之一,也是作者主持国家社科基金重点课题的研究领域,前期和新近部分成果近20篇流向《语言文字应用》《语言教学与研究》《语言科学》《南大语言学》等刊物,系列论文,依据“三个层面,两个主体”的解释框架,解释语用环境中的语义变异,从四个方面对接但区别于同类研究,提取语用环境中的语义变异和认知主体的信息处理模式,考察概念化的世界如何进入修辞化的“编码—解码”秩序[22]46-47。

广义修辞学三个层面和两个主体的理论框架,甚至复制到谭学纯对词典释义话语规则和非词典释义语用策略的探讨,分析词典记录的义位和非词典记录的自设义位释义话语的区别特征及关联话题:在修辞技巧层面描述与解释义位/自设义位释义话语风格;在修辞诗学层面解释从义位强制推向自设义位的释义话语作为文本建构修辞路径的可推导性;在修辞哲学层面解释义位/自设义位释义话语所体现的认知确定性和不确定性互补;从“表达—接受”互动过程解释义位/自设义位释义话语生产与消费[27]。

谭学纯、朱玲也有共同关注的研究领域,文学修辞问题是其中之一,在这个领域,两位学者研究成果的关注度,以及与同类研究的区分度,同样在于广义修辞学理论框架,发表在《文艺研究》《中国比较文学》等刊物的系列研究成果,倡导从语言学/文艺学各自为政的文学修辞研究,走兼容之路。肖翠云《中国语言学批评的发生与演进》描述谭学纯、朱玲构建广义修辞学的研究框架:研究方法的更新和研究视野的拓展重新开辟了修辞学研究空间[28]。

(二)用广义修辞学团队的研究成果说话

广义修辞学团队成员近年主持国家社科基金重点项目、一般项目、青年项目11项,主持省部级人文社科重大、重点、一般及青年项目33项,部分课题名的信息结构包含“广义修辞学”字样,团队成员主持的国家社科和省部级项目中,另有18项实际的课题论证或立项后的研究运用了广义修辞学理论资源。项目团队成员的150多篇论文发表于50多种CSSCI期刊,涵盖语言学、文艺学、综合、高校学报等多类期刊。

熟悉从新时期到新世纪中国修辞研究成果流向的学者,也许可以读出某种隐秘的信息:修辞研究空间和“用研究成果说话”的空间,一定程度上正相关;修辞研究成果的关注度与这些成果在关注度较高的学术期刊出场频率,一定程度上正相关。广义修辞学理论框架的解释力和可推导性,一定程度上支持了关注度较高的众多学术期刊对广义修辞学团队论文的接纳。

团队成员近年出版的专著也“无声地说话”:这些专著有的篇名包含主题词“广义修辞学”,如南京大学出版社2018年版董瑞兰《〈文艺学习〉的广义修辞学研究》、中国社会科学出版社2021年版高群《广义修辞学视角下的夸张研究》、社会科学文献出版社2022年版郑竹群《巴赫金话语理论:以广义修辞学为阐释视角》、复旦大学出版社2022年版钟晓文《西方认知中的“中国形象”:〈教务杂志〉关键词之广义修辞学阐释》;篇名隐去“广义修辞学”字样的著作,或审视中国修辞学研究从“狭义”到“广义”的转型,如中国社会科学出版社2008年版罗渊《中国修辞学研究转型论纲》;或梳理包括“广义修辞学范式”在内的中国语言学批评范式,如人民出版社2016年版肖翠云《中国语言学批评的发生与演进》;或运用广义修辞学理论框架解释翻译作为修辞重构“为何”与“何为”,如复旦大学出版社2019年版潘红《哈葛德小说在晚清:话语意义与西方认知》;或运用广义修辞学理论资源进行话语分析与辞格研究,如河南人民出版社2009年版连晓霞《政治意识形态规约下的文学话语——〈金光大道〉话语分析》、中国社会科学出版社2010年版肖莉《小说叙述语言变异研究》、西南交通大学出版社2013年版高志明《通感研究》。

以上论文和专著,获教育部高校人文社科优秀成果三等奖和福建省社科优秀成果一、二、三等奖19项。广义修辞学团队作者,多曾师从谭学纯、朱玲攻读博士学位或做博士后合作研究。但广义修辞学理论框架的解释力和可推导性,不限于师生研究成果互相验证,下面的分析将扩大样本范围。

(三)扩大观察

扩大观察的对象,是与《广义修辞学》作者素不相识的研究者运用广义修辞学理论框架或核心概念进行的学术生产。

上海外语教育出版社2016年版冯全功《广义修辞学视域下的〈红楼梦〉英译研究》,全书架构就是广义修辞学三层面,该书文献综述部分依据广义修辞学的修辞技巧、修辞诗学、修辞哲学三层面进行分类,理论资源介绍和评述了“广义修辞学修辞功能的三大层面”,主体内容第三至五章,标题分别为:“《红楼梦》中修辞技巧的英译”“《红楼梦》中修辞诗学的英译”“《红楼梦》中修辞哲学的英译”。这本书是在冯全功博士论文基础上完成的,收入上海外语教学出版社“博学文库”。作者在南开大学攻读博士学位,现为浙江大学副教授,与《广义修辞学》作者素不相识,但《广义修辞学》的解释力和可推导性拉近了只有文字之缘的研究者。冯全功注意到广义修辞学的影响力开始向其他学科(如翻译学)渗透,例如“修辞认知”作为广义修辞学的一个重要术语,目前已被移植到翻译研究中,成为翻译修辞学的一个重要课题。[29]张瑜也认为“译者对原文文本进行广义的修辞分析,能够更深入地理解原文的内容和形式,然后选择准确的译语表达方式。”[30]冯全功《〈红楼梦〉中修辞认知的功能与英译评析》《修辞认知的移植与拓展:从修辞学到翻译学》等系列论文,作为他主持的国家社会科学基金青年项目“文学翻译中的修辞认知研究”的阶段性成果,在可推导的意义上显示了广义修辞理论的解释力。

“修辞认知”是谭学纯用以区分“概念认知”、观察与解释话语行为和话语主体修辞性的一个重要概念,当人们使用或接受一个概念的时候,往往通过对这个概念现成意义的修辞化重建来重新接近主体所认知的世界[31]。概念认知和修辞认知在“表达—接受”互动过程中,有6种信息处理模式[32]。

广义修辞学理论框架见于语言学科的非修辞研究,也见于非语言学科的修辞研究。后者如李桂奎主持的国家社科基金项目“修辞批评视角下的中国古代小说写人研究”阶段性成果,可以见出广义修辞学“三个层面、两个主体”的理论影响,最终成果三联书店2015年版《中国小说写人研究》多处引述广义修辞学理论。他主持的国家社科基金重点项目“中国文学写人传统及理论谱系研究”、国家社科基金重大项目“中国古代小说理论术语考释与谱系建构”的部分阶段性成果,也显示作者深耕领域对广义修辞学理论资源的融通性思考和创新性研究。

三、广义修辞学正、副文本:互文性空间及学科建设意义

《思想和话语:广义修辞学副文本》“前言”认为“学术史是思想的权力在话语资本中博弈的历史,也是副文本与正文本互相映射的意义空间”,本书篇名传递的学术信息,是作者以“思想”和“话语”串联20多年来广义修辞学副文本参与中国修辞学研究当代转型和学科形象重建的一种努力,其中既有广义修辞学副文本贯穿始终的学术逻辑,也体现广义修辞学正、副文本的互文性空间彰显的学科建设意义。

(一)系统阐释中国修辞学科发展的重要问题:更新学科认知

谭学纯系统阐释学科认知的重要问题包括:修辞学科属性、修辞学科生态、修辞学研究视野、修辞学研究主体,对这些问题的系统阐释,在谭学纯的广义修辞学正、副文本中形成了逻辑自洽的问题链。问题的提出和得出的新观点是:中国当代学术语境中,“修辞学”与高频匹配的关键词“交叉学科”“跨学科”“多学科”缠绕着意义含混的学术表达,广义修辞学相关正、副文本重新阐释“交叉学科╱跨学科╱多学科”等掩盖的学科认知理据,阐明这三个概念在何种意义上与“修辞学”关联。谭学纯通过语义还原和辨识,将其关系重新表述为:修辞学的“交叉学科”性质;“跨学科”研究视野;“多学科”共同构筑的学术生态,据此提出和推动“小同行”“大同行”“超同行”共同参与、“融入大生态”的修辞学研究格局。倡导并践行走交叉学科路线,跨学科出牌,面向多学科话语平台的修辞学研究,契合修辞学的学科性质和国际化的学科渗融趋势。以上论述,见于谭学纯、朱玲《广义修辞学》(修订本)“余论”,谭学纯《问题驱动的广义修辞论》导论和第一、二、三章,以及为袁影《西方修辞学经典选译——核心概念地图集》、肖翠云《中国语言学批评的发生与演进》、潘红《哈葛德小说在晚清:话语意义与西方认知》、郑竹群《巴赫金话语理论:以广义修辞学为阐释视角》所写序言,还见于谭学纯主持“教育部高校哲学社会科学名栏”《福建师范大学学报》“修辞学大视野”专栏主持人话语,例如《福建师范大学学报》2009年第2期主持人话语“修辞观:学科定位和学术操作”、2014年第1期主持人话语“修辞学科学术观察与思考(二)”、2016年第6期主持人话语“‘修辞学+’研究”、2018年第6期主持人话语 “学科互动和修辞研究”、2020年第6期主持人话语“话语生产:专业场域和公共场域”。此类正、副文本形成互文性的意义空间,均以广义修辞观阐明了修辞学科所涉学科理念、现实的学术生态和理想的学术生态、以及学术生产运作机制等一系列重要的理论问题。

高万云《汉语修辞学方法论研究》第八章“中国修辞学的学科重建和科学再造”评价广义修辞学的学科建设意义:“统观近百年的发展历史……广义修辞学就是中国修辞学学科建设中的重要成果。”[33]134-135可为研究中国修辞史、修辞学史、修辞学科史,提供一种新的观察角度和解释角度。

(二)丰富中国修辞学研究的多元格局:构建新的研究范式

《江汉大学学报》2007 年第1期胡习之《修辞分析论》,《当代修辞学》2014年第2期高万云《广义修辞学范式:本体论、认识论、方法论》,《社科纵横》2014年第11期王委艳《修辞的“主动态”:从技巧到哲学的理论建构——谭学纯〈广义修辞学演讲录〉及其修辞思想述评》,《福建师范大学学报》2015年第1期段曹林《新世纪以来中国修辞学科建设与发展研究综论》,《江淮论坛》2015年第2期林旻晖、罗渊《新常态下修辞学的学术生态和发展前瞻》,《海外华文教育》2016年第6期汤玲《基于广义修辞理论的对外汉语修辞教学》、《湖南科技大学学报》2017年第1期高群《广义修辞学副文本考察》,《上海翻译》2019年第3期冯全功《翻译研究学派的特征与作用分析——以生态翻译学为例》,以及肖翠云《中国语言学批评发生与演进》等论文,都关注到广义修辞学范式。高万云《汉语修辞学方法论研究》第七章“修辞学的研究范式”,结合库恩的范式理论,归纳“范式”的特征,认为中国修辞学研究可成为范式的可能始于20世纪初,其轨迹基本是循着从狭义到广义的路线发展,大略有唐钺《修辞格》,陈望道《修辞学发凡》,吕叔湘、朱德熙《语法修辞讲话》、王希杰《修辞学通论》和谭学纯、朱玲《广义修辞学》所建立的五种范式[33]82-83。高万云和段曹林都在修辞研究的不同范式中重点论述广义修辞学范式。前者认为广义修辞学范式提升了修辞学研究的理论价值和学术品味[33]117-131。后者认为广义修辞学范式“作为学科建设和科学重建的突出成果,已经并将继续为新世纪中国修辞学的理论创新和学科创新发挥良好的示范、引领作用。”[34]而广义修辞学系列论著正、副文本互相映照,共同彰显广义修辞学范式的本体论、认识论、方法论,广义修辞学研究成果则为这种范式提供了理论和实践结合的丰富样本。

广义修辞学范式区别于其他范式,但尊重其他范式。《当代修辞学》2014年第2期推出“广义修辞学研究”专栏,谭学纯的主持人话语,气场和学理兼得:

广义修辞学观及其研究范式,曾经并将继续直面局限,在直面局限的新一轮探索中自我修正。

这段主持人话语,展现广义修辞学视野,体现广义修辞学代表人物的学术胸襟,同时也隐含了一种思想意义。

(三)理性面对自身局限,是学科建设的思想能量

谭学纯为潘红《哈葛德小说在晚清:话语意义与西方认知》所写序言强调已知广义修辞学“解释了什么”,没有阻断广义修辞学理论倡导者和实践推动者探索“不能解释或不能充分解释什么”的未知世界,正是“已知世界伸张,必有未知世界延展”的思想自觉,驱动“理论创新的彼岸,是永远的最后一公里”的话语出场,认识到“理论建构的相对完成,不过是未完成的开放性建构的阶段栖息”,谭学纯理性面对广义修辞学局限,在《问题驱动的广义修辞论》第四章第四节专设“广义修辞学:理论面对自身局限”。即将出版的《思想和话语:广义修辞学副文本》附录,专节辑录“广义修辞学研究:对话‘局限’”。理性面对自身局限,尊重对“局限”的学术批评,即尊重思想的权利。谭学纯在接受一家学术期刊“名家学者访谈”时表示:“学术研究是思想的游戏,各种基于学术目的和学术规则的思想,都值得尊重。”基于学术目的和规则的思想,外化为学术个性鲜明的话语,呈现为“可视”的研究成果,可以更清晰地读出《思想和话语:广义修辞学副文本》的学科建设意义。同在2003年,濮侃曾预言:《广义修辞学》“作为修辞学研究领域的重大突破,其学术贡献会随着学科建设的发展体现出来。”[35]同在2004年,宗廷虎充分肯定《广义修辞学》“推动修辞学界对一些重大理论问题的开放性思考和深入研究”[36]。结合20年来广义修辞学系列论著和序跋、主持人话语等重要副文本,可以更清晰地读出作者对修辞学科建设的深度参与,以及尝试重建学科体系、理论体系、话语体系的可能性探索。

[1]郝荣斋.广义修辞学和狭义修辞学[J].修辞学习,2000(1).

[2]林界军.“广义”的意义——《广义修辞学》的价值与局限[J]. 修辞学习,2003(1).

[3]李廷扬.修辞批评应当实事求是——也谈“广义”的意义[J].平顶山师专学报,2003(3).

[4]郑颐寿.修辞之“广义”“狭义”相对论[J].南平师专学报,2006(3).

[5]罗渊.从《理论修辞学》看当前中国修辞学转型趋势[J].湖南城市学院学报,2006(5).

[6]高万云.关于修辞学的几个理论问题——兼评张宗正《理论修辞学》[J].修辞学习,2005(5):22-23.

[7]王德春,陈晨.现代修辞学[M].上海:上海外语教育出版社, 2001.

[8]刘大为.比喻、近喻与自喻——辞格的认知性研究[M].上海:上海教育出版社, 2001.

[9]陈汝东.当代汉语修辞学[M].北京:北京大学出版社,2004.

[10]陈汝东.认知修辞学[M].广州:广东教育出版社,2001.

[11]陈汝东.社会心理修辞学导论[M].北京:北京大学出版社,1999.

[12]张宗正.理论修辞学——宏观视野下的大修辞[M].北京:中国社会科学出版社,2004.

[13]罗渊.中国修辞学研究转型论纲[M].北京:中国社会科学出版社,2008.

[14]胡习之.修辞分析论[J].江汉大学学报,2007(1).

[15]肖翠云.中国语言学批评的发生与演进[M].北京:人民出版社,2016.

[16]高群.广义修辞学视角下的夸张研究[M].北京:中国社会科学出版社,2021.

[17]董瑞兰.《文艺学习》的广义修辞学研究[M].南京:南京大学出版社,2018.

[18]潘红.哈葛德小说在晚清:话语意义与西方认知 [M].上海:复旦大学出版社,2019.

[19]钟晓文.西方认知中的“中国形象”:《教务杂志》关键词之广义修辞学阐释[M].上海:复旦大学出版社,2022.

[20]郑竹群.《巴赫金全集》话语理论广义修辞学研究[M].北京:社会科学文献出版社,2022.

[21]汤建民.基于文献计量的卓越科研机构描绘方法研究[J].情报杂志,2010(4).

[22]谭学纯.融入大生态:中国修辞学研究突围十年回顾与反思——基于广义修辞观的学术逻辑和学术实践[J].当代修辞学,2014(2).

[23]谭学纯.广义修辞学演讲录[M].上海:上海三联书店,2012:5.

[24]鲁国尧.语言学和接受学[J].汉语学报,2011(4):8-9.

[25]高万云.广义修辞学范式:本体论、认识论、方法论[J].当代修辞学,2014(2):59.

[26]钱冠连.中国修辞学路向何方[N].中国社会科学报,2010-01-05-08.

[27]谭学纯.义位/自设义位:释义话语风格特征之广义修辞阐释[J].当代修辞学,2021(1):72-79.

[28]肖翠云.中国语言学批评的发生与演进[M].北京:人民出版社,2016:276-314.

[29]冯全功.修辞认知的移植与拓展:从修辞学到翻译学[J].外文研究,2021(2):74.

[30]张瑜.广义修辞学与后解构主义时代的翻译研究[J].解放军外国语学院学报,2010(6):72-73.

[31]谭学纯,朱玲.广义修辞学[M].合肥:安徽教育出版社2001:59-74.

[32]谭学纯.语用环境:语义变异和认知主体的信息处理模式[J].语言文字应用,2008(1):32.

[33]高万云.汉语修辞学方法论研究[M].长春:吉林教育出版社,2020.

[34]段曹林.新世纪以来中国修辞学科建设与发展研究综论[J].福建师范大学学报(哲学学社会科学版),2015(1):51.

[35]濮侃.广义修辞学[J].长江学术,2003(5):165.

[36]宗廷虎.一部创获迭出的修辞学新著——评谭学纯、朱玲《广义修辞学〉》[J].外国语言文学,2004(1):70.

Visual Analysis of Generalized Rhetoric Research over the Past Twenty Years

GAO Qun

( School of Chinese Language and Literature, Fuyang Normal University, Fuyang 236037,Anhui)

Altogether 721 journal articles and dissertations published since 2001 from the general database of China National Knowledge Infrastructure (CNKI), as well as supplemented monographs and other research results were selected. By way of CiteSpace visualization analysis, the achievement curves and representative work identification of generalized rhetoric research were observed in the coordinates of the century-long academic history, displaying a clear academic map. Taking the author of “Generalized rhetoric”, the group of generalized rhetoric and the research results of expanded observation as “visible” objects, this paper demonstrates the theoretical construction of generalized rhetoric, its explanatory power and derivability. On this basis, the space of intertextuality between formal and secondary texts in generalized rhetoric and the significance of discipline construction were discussed.

generalized rhetoric; generalized rhetoric; visualization

10.14096/j.cnki.cn34-1333/c.2022.03.07

H05

A

2096-9333(2022)03-0041-09

2022-04-10

国家社科基金项目“中国文学修辞百年研究史1919-2019”(19BZW010)。

高群(1971— ),女,安徽阜阳人,博士,教授,阜阳师范大学硕士生导师,安徽大学博士生导师,主要研究方向:文学修辞学。