阜阳剪纸视觉思维在当代抽象绘画中的转换研究

2022-07-15曹光宇

曹光宇

阜阳剪纸视觉思维在当代抽象绘画中的转换研究

曹光宇

(安徽艺术学院 美术设计系,安徽 合肥 230011)

通过对阜阳剪纸艺术从视觉思维角度分析,重新审视安徽传统文化资源,对传统文化中的艺术抽象精神进行借鉴与挖掘,探寻安徽本土的文化内涵,汲取传统文化资源,进行前瞻性、先锋性艺术探索,以寻求当代艺术创作方式的本土语式转换,体现安徽的传统文化元素符号,为中国当代抽象绘画的建构与发展提供当代艺术话语权。

阜阳剪纸;视觉思维;抽象绘画;转换研究

引言

中华传统文化有鲜明地域特色,阜阳地区深受道家文化影响,道家学派创始人老子和道家学派继承者、发展者庄子都是出生和生活在原阜阳地区,他们的思想对这里的文化有重要影响。阜阳民间剪纸艺术特有的乡土文化气息体现了劳动人民的生活和审美情趣,剪纸艺人们用个人独有的理解和创作手法表现对生活的感知、对生命的感悟,其独特的结构形式、意象造型、抽象图形蕴含了观念性造型符号,传承了中华民族优秀的传统文化。阜阳剪纸艺术中独特的审美元素表现在意象美、夸张美和形式美,具有鲜明的中国特色、文化价值和精神内涵,呈现出完整的艺术形态和民族文化符号。其比较完整的视觉思维体系,引发我们在当代抽象绘画中借鉴阜阳剪纸的视觉思维创造新的当代绘画形式语言的可能性。本文将从视觉思维角度研究阜阳剪纸艺术的视知觉、视觉意象以及“无意识心理”三个方面,探索阜阳剪纸艺术创作的视觉思维体系。研究将表面的视觉形式转化为精神的传承和观念的突破,对事物本质的认知加以主观创作的视觉意象,并把这种视觉思维方式转换到中国当代抽象绘画创作中,挖掘安徽本土的文化资源,从艺术本质中创新视觉形式艺术语言,为中国原创抽象绘画艺术的创新提供借鉴和参考。

一、阜阳剪纸艺术视觉思维方式

阜阳民间剪纸艺术是传统民俗文化的重要载体之一,有比较完整的文化内涵和艺术形态,它的视觉思维与艺术实践密切相关,能为艺术门类的当代传承与发展提供创作的源泉。本文把阜阳剪纸的视觉思维作为一种艺术研究的切入点,研究阜阳剪纸艺术的视觉思维方式。

(一)阜阳剪纸艺术思维中的视知觉

美国艺术心理学家鲁道夫·阿恩海姆最早对视觉思维详细研究:“我们没有理由去制止人们把视知觉活动中发生的事情称之为‘思维’。事实上,没有哪一种思维活动,我们不能从知觉活动中找到。因此,所谓视知觉,也就是视觉思维。”[1]“‘所谓视知觉,也就是视觉思维’。其深刻含义即是在于:知觉与思维之间本来并不存在鸿沟,鸿沟是由于人们在认识上的割裂所造成的,而视觉思维则是知觉通向思维的桥梁。”[2]通过知觉对自然各种形态的感官世界的一种特有理解,转变为艺术语言的表述,传递内心与外物的感悟,是剪纸艺人们意识形态的传递方式。

剪纸艺人们在生活环境的劳动过程中,不断感悟、体验自然物象的各种存在方式,创作主题和内容围绕现实生活展开,融入自己的审美情趣和主观情感,赋予剪纸图形以精神内核。剪纸中的图形与自然万物一样,生生不息,体现出将内心与外物、自然与人协调的思想观念,成为人们认识世界,表达自己对生活感悟的视觉符号。老子提出的“道法自然”思想,“道生一,一生二,二生三,三生万物”思想,虽没有明确提出视觉问题,却为视觉思维的探索奠定了哲学基础。视觉思维选择性的在剪纸艺术中的表现是整体造型意识,视知觉对于整体性的暗示来自于中国传统哲学整体的宇宙观和人生观,它强调主体和客体统一的整体观,与道家庄子提出来的“天人合一”的哲学思想,将自然与人为的相统一,万事万物和谐统一,并看作是一个有机整体,遵循同一个本质规律。阜阳剪纸是艺人们认识世界并能表达生活感悟的视觉语言符号,如阜阳剪纸大师程建礼的剪纸作品《三岔口》,生活气息浓郁,描绘生活中的两个相对而视的侧面人物,人物造型没有客观复制现实,而是吸收各种多元文化,呈现出个性化、整体化特征,质朴、简约、自由的表现形式来自于视知觉感性的认识,观察和理解外部客观物象并且将万物生命化,视觉思维依赖知觉和生活经验的积累形成创作源泉(图1)。

图1 《三岔口》

(二)阜阳剪纸艺术视觉意象美学观念

中国传统民间剪纸艺术是中国民间美术的母体艺术之一,体现出民间造型艺术审美最本原的意象精神和视觉思维方式。阜阳剪纸艺术中的意象美学精神体现在抽象概括的表现手法。“意象起于外物的‘物象’,同时又是一种‘内心视像’,是人们对自己的人生经验、寄寓人生感慨、解悟人生真义的重要手段。”[3]意象不是传统意义上的对客观物象的完全模仿复制,而是通过知觉的选择和视觉思维主动性地把握有意味的形式,概括提炼出最能体现物象本质外在形态的心理意象。剪纸艺人在创作中从抓特征入手,抛开对客观物象本身的各种琐碎细节,将自己观察、想象、提炼后创作的形象描绘出来。“没有艺术家主观情思、意趣和大自然客观形象神态的有机统一,没有审美主体对审美客体的把握与渗透,没有境生象外,意发其中,便没有意境。”[4]

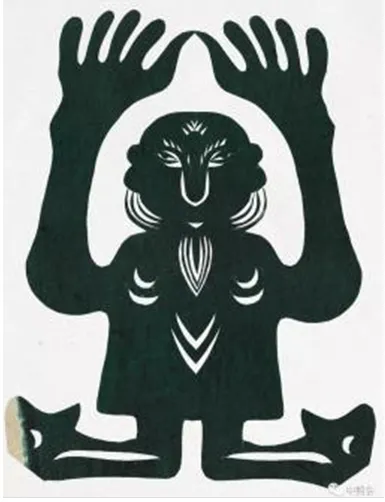

阜阳剪纸艺人依据形象在内容上的联系,将自己观察、思考、联想后创造的形象随心所欲地描绘出来,通过高度概括、抽象变形提炼出带有中国印记的造型,借以传达主观内心之“意”,形成个人独特的意象表现手法,深受中国传统朴素哲学思想“天人合一”哲学观的影响。程建礼剪纸作品《气功大师》将自我主观直觉、现实经验转换成图形符号,用极简的线条抽象概括对客观物象的体悟,把客观物象的形状转化为抽象形态,理想化地建构画面秩序,在这种意象造型里,潜藏着群体智慧、本体意识和民族精神(图2)。

图2 《气功大师》

(三)阜阳剪纸艺术视觉思维“无意识心理”

荣格认为:“无意识是存在于整个全人类的,它构成了心理的基础,本质上是超个人的,它的内容不再是弗洛伊德所说的性力,而是‘原型’。‘原型’不是某种遗传下来的观念或意象,只有当它转化为有意识的形态时,才会以部落中的口头传说、神话、寓言或童话出现。它是某种遗传下来的先天反应倾向或反应模式,是无意识中的某种力场或势力中心。”[5]阜阳剪纸艺术的表现形态和和艺术手法也是直觉思维“无意识心理”的体现,造型手法很随性,想怎么剪就怎么剪,这种随性是剪纸艺人长时间积累的艺术劳动丰富经验的沉淀,不分空间、时间和文化的界限,随心所欲不受自然万物形态束缚,它是一种主观和随意的创造。客观物象在不同时间、不同空间,多瞬间、多角度和多层次,被“无意”安排组织在一起。创作过程凭借艺人们独特的审美意识作出调整,不符合现实世界的逻辑,却符合心灵的逻辑,直接呈现艺人们的内心世界。“直觉是一个人的全部心理能力在短时间内的整体显现。由于直觉没有经过推理和思索,所以有些人把这种能力解释为一种超感的、先验的、天赋的、非理性的东西,是一种本能,一种与理性认识相对立的认识的高级形式。”[6]阜阳剪纸艺术大师程建礼的艺术风格特点是随意起剪,信手拈来,剪纸之前毫无准备,也无先兆,不用费尽心思去组织构图,在整个创作过程中运用剁剪、掏剪、剜剪等剪法,人物、花鸟、动物等各种图形都是随性的、主观的创造,构图合理表现出很强的节奏与韵味。程建礼剪纸作品《游西湖》用丰富的想象力把人物简化为轮廓似的剪影,借物表意抒情,有着自己独特的审美情趣和人文素养,并体现出阜阳民间文化的包容性,这种无意识支配下的心灵之旅也是人类文明积累下来的对审美意趣的追求(图3)。

图3 《游西湖》

二、阜阳剪纸艺术视觉思维方式的转换研究

剪纸作为民间具有生命力的一种艺术形式,是民俗文化的组成部分,中国当代绘画需要从传统文化的本源中寻找艺术语言的符号性。阜阳剪纸和抽象绘画不是相对独立的、相互对立的两种艺术形式,而是传承与延展的艺术关系。阜阳剪纸拓展出的艺术形式是多元化的,也同样可以被当代抽象艺术所吸取和借鉴。将阜阳剪纸艺术的视觉思维方式转换到当代抽象艺术创作中,首先从生活或自然中知觉感知,创作者直接体验和感受,然后通过视觉意象的运用,进行选择、组织、升华等形式进行自由的重新安排、组合,由积累的经验升华为某种直觉体验,最终达到对客观物象真实感受的把握。

(一)阜阳剪纸艺术视知觉的探索性在当代抽象绘画中的运用

剪纸是民间传统艺术的的视觉语言,抽象绘画是国际化的视觉艺术形式,当代绘画创作源于传统与当代、东西方文化的相互融合、相互影响。阿恩海姆提出的视觉思维关于主观与客观、感性与理性的说法,在中国古代各时期的书法家、画家、诗人、哲学家等作品中也同样可以看到,这种思想一直扎根于中国传统文化语境中。鲁道夫·阿恩海姆认为:“古希腊的许多大哲人,中国的老庄都认为感知中包含着高贵的理性和对真理的发现,感知,尤其是视知觉,具有思维的一切本领。这种具备认识能力和理解能力的视知觉能够弥合感性与理性、感知与思维、艺术与科学之间的裂缝。”[7]视知觉是思维的工具,包括直接的知觉、心理意象及感性因素,是主体与客体进行互动交流的关系。视知觉的主题、素材都来源于人对生活、自然物象的直接感知,感性的首先通过眼睛观察外界信息感受知觉表象,通过对生活原型的直接描绘,或者根据生活经验的积累对客观事物形态有选择性的概括和组织,再将主观情感、主观理念渗入知觉表象融合成个人独特的审美趣味,不断进行分析、筛选、归纳和深化,整个创作过程由视觉思维所引发,既有情感因素又有感性和理性参与。视觉思维需要平时大量的视知觉积累,用内心真实的体验直观面对物象表达直接的感受,清除以往惯性的、主观的因素,摆脱所有客观的想法把握人们对事物本真的认知。正如塞尚所说:“那些混乱的感觉,我们生来就有。但他相信绘画艺术正是通过直观,使这种混乱变成一种有结构的秩序。一切关于事物对象自身以外、影响直观的东西,例如那些先入之见、既定观念、学院派的规程、心理学的内容,以至现代艺术中的新发明……等等,通统暂时放下,不让它们影响纯粹的视觉……。”[8]原阜阳地区是道家的主要发源地,老子、庄子的思想和占有中国传统文化主导地位的儒家文化,在这里都有深远的影响。在抽象绘画中融入传统文化深层的底蕴,以自我体会和审美情感为出发点,围绕对生活的感受、生命的领悟进行创作,以体现独特的、深层次的精神文化价值,传承并弘扬中国传统民间艺术的精神。

文化一定是传承的,艺术语言没有文化的根基会显得苍白,中国抽象艺术大多是从中国传统文化的哲学观念出发,与西方抽象艺术有着不同的艺术轨迹。艺术家王怀庆的抽象绘画从明清时期家具的木质结构中获得灵感并作为抽象符号,被西方评论界认为“将精纯的中国艺术视觉与抽象构成情愫相结合”。王怀庆作品《没家的家具》摆脱具象形式特征,通过知觉经验和感官体验相结合,运用东方美学艺术元素黑白、强弱、虚实的对比关系探索制衡之美,东方到西方的联结形成绘画形式语言的美学符号,强调人和自然相协调、人力与自然力相配合,传达出中国传统文化智慧中的人文精神(图4)。

图4 《没家的家具》

抽象作品《1234567》借用连续的数字“1234567”象征性手法隐喻地表达循环不息的生命,通过抽象、解构等手法彰显东方艺术的含蓄和中和之美,将“道生一,一生二,二生三,三生万物”的老子“道生万物”思想进行衍生。创作过程中视觉思维积极地依靠观看和想象对真实物象主观的、创造性地把握,根据整体感知对线条、形状、空间进行合理安排构思完整的图像(图5)。

图5 《1234567》

阜阳剪纸和抽象绘画两者创作思维有着共同点——视知觉思维,追求主体的内在纯粹精神性,创作源自于艺术家的内在主观需要,体现艺术家的精神生活和审美经验的情感。将抽象艺术回归到中国传统文化体系中,依据素材的选择、题材的构思和整体的归纳、构建,用真实的感受和体验融入自己的审美和情感因素,探求个体与社会、自然的关系,用符号化的语言,简洁、概括地表达出对生活、生命的深度感悟。

(二)阜阳剪纸艺术视觉意象美学观念在当代抽象绘画中的运用

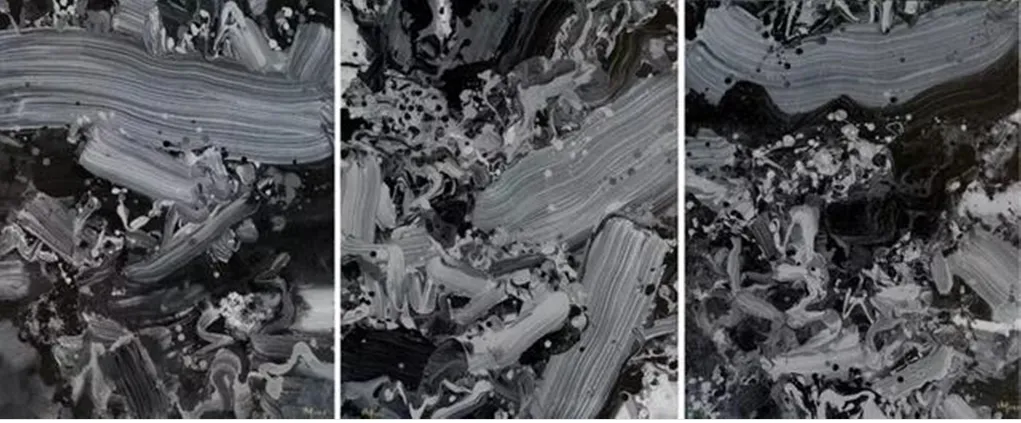

中国当代抽象绘画是从学习西方开始的,其根源来自于对中国传统意象艺术的延展,更多倾向是从传统文化出发,无论是原始社会时期彩陶器皿上大量的抽象图形,还是魏晋玄学到唐宋山水,剪纸中的人物与传统绘画人物的造型形式与中国传统艺术的意象性都有内在联系,都含有感性和意象表达的切入。格拉哈姆说:“我们使用‘意象’这个词具有两个意义:一个是心灵上的意象——在心眼里形成的图画,是一些对想象的刺激所引起的理念;或者它可以是实体的意象——素描、绘画和具有刺激想象力的有力量的物体——这些实体的意象亦可以是创造性的想象力的实际结果。这两种意象的意义是因源于人类对想象经验的能力。所有的事物均可以刺激想象来产生心灵的意象。”[9]当代抽象绘画不像具象绘画一样再现生活,艺术形象与客观自然物象比较少或完全不相似,在创作过程中更多地注入主观的意象和哲学理念,体现个人的审美趣味、艺术修养、精神取向的抽象性表达。中国当代抽象艺术起初来自对西方现代艺术的模仿,但内在形式的根源来自对中国传统意象艺术的延续,中国传统文化精神是中国当代抽象绘画开始与延续的根基。中国传统文化哲学观念产生的抽象意义的表达方式留给中国艺术家很大启示,“天人合一”体现意象的精神意境,“道生一,一生二,二生三,三生万物”是最早的抽象美学起点,“致虚极,守静笃”是中国抽象审美中的极致境界。当代抽象艺术家自觉地把传统文化蕴含的意象审美精神运用到抽象绘画创作中,继承中国道家文化自由主义的传统,从意象和对自然的想象中进行延展,通过转换、重构等手法形成作品的视觉意象语言,既有对西方抽象主义的语言借用,又区别于西方抽象艺术。中国当代抽象艺术的特征是对西方艺术形式与中国传统文化精神意指性的整合,精神内涵都呈现出意象性特点,体现明显的中国美学理念和中国艺术精神。如抽象艺术家祁海平的作品《天地氤氲》 系列从中国的传统文化资源中汲取营养,运用绘画的基本元素,通过黑白灰形态组合自由转换,并借用书法或聚或散、或紧或松的各种抽象形态和节奏在画面上自由运行。祁海平抽象绘画源于中国传统文化的宇宙观和哲学观两个理论依据:老庄哲学作为中国抽象艺术思想观念的依据,书法作为视觉形式语言的理论依据。题目《天地氤氲》是一种隐喻,祁海平受到老子的道与自然、庄子心性说启发,作为自己创作的理论基点,作品主题表达艺术家的精神依托,结合当下的人生体悟和感受,进行当代艺术语言的转换,实现了内涵与外在形式的一体化(图6)。抽象艺术家周长江的《互补》系列通过男人和女人的象征图式作为形式符号,通过虚与实、强与弱、有与无等阴阳互补理念的诠释,体现中国传统的宇宙观“互补”智慧的老庄哲学,与中国画中的以意传神的理念异曲同工,形式与意象结合传达周长江对于中国传统哲学思想的思辨。创作过程主动发挥想象,不受时间和空间的限制,充满认知与理念的把握对象整体结构样式,显现出中国传统文化元素符号,体现中国传统文化中“天人合一”的宇宙观和哲学观。(图7)

图6 《天地氤氲》

图7 《互补》

探寻当代抽象绘画的切入点,从阜阳剪纸艺术意象造型文化中重新认识剪纸作品中的艺术语言元素,把传统民族文化精神和当下时代精神相结合,用不同抽象符号和形态表现个人内心世界和情感,寻求绘画中点、线、面等构成因素,用一种视觉隐喻的方式以符号化的方法阐述艺术思想理念。

(三)阜阳剪纸艺术视觉思维“无意识心理”在当代抽象绘画中的运用

古老的原生态艺术造型观念的“无意识心理”,保留有大量的抽象几何形态痕迹,在民间艺术中以传承的方式保留下来。中国的老庄哲学观念的“天人合一”对人生观、世界观的见解,确立了阜阳剪纸艺术的抽象精神基础。“所谓唤醒主体的无意识心理,是指它有利于打通主体的自觉意识与无意识心理之间的屏障,从而使无语的或沉默的‘无意识体验’,能够迅速转化为可以由自觉意识加以利用的现实和有效的知识。”[10]“虽说这种神秘莫测的无意识活动,看上去未加思考,像闪电一样迅速,但如果没有经验和知识的积累,那是不可能的,只有经验和知识积累到一定程度,由量变发展到质变,所产生的反作用力才能把有意识推理中习惯的成规和惯用的步骤冲垮,使先前经验中积累的众多要素发生某种自由的吸引和排斥,从而以一种前所未有的独特方式重新排列和组合成新奇的意象和图示。总之,在无意识之中渗透着有意识,在感性中交织着理性,在概念中凝结着情感。”[11]

视觉思维方式“无意识心理”在创作的过程中,转化为可以加以利用的艺术语言,用独特的形式语言重新组合成新的抽象图式,创作过程摒弃程式化、惯性化模式,注重心与手的联接,无意识潜藏在表达的意境之中,完全无功利地自我表达的同时,真正地找到属于自己在当代语境下的绘画语言符号。抽象艺术主要是靠潜意识进行创作,具有即兴性,但并不是胡乱涂抹,抽象艺术家有意识地控制自己进行“无意识”创作,利用直觉体验把形式转化为精神情感,展现形与色的自律世界。抽象艺术无论是感性和理性的思考,作画前不需要去设计画面,不需要有意识关注画笔走向,而是无意识地跟着画面运动走,跟着感觉走,跟着色彩关系走,不用琢磨怎样构图,最重要迅速捕捉头脑中涌现出的意念和想法,利用感觉的触发,展开审美联想,把审美快感进行下去。无意识也是意识的一种,不是说没有意识,而是没有被意识到的不自觉的潜在意识。“抽象艺术极力摆脱形象和色彩的束缚,追求绝对的自由与即兴挥洒,因而获致更广阔,也更纯粹的自由。在形式上可以不受任何约束;在内容上则可以做任何寄托的束缚。因此,任意探索各个领域;在技巧及媒材的使用上十分自由,没有传统抽象艺术的表达是艺术趋向更高层次的发展。”[12]弗洛伊德的“无意识”理论产生后,渗透到文学、艺术、哲学和其他社会科学领域,随之而来掀起反传统、反理性的现代艺术,中国抽象艺术历经30年实践呈现出多元性本土语式的发展样貌。抽象艺术家赵无极作品《大地无形》受到老庄哲学思想的影响,把中国传统文化与西方文化融合并作为抽象绘画构成的依据,采用东方文化思想观念、中国传统绘画符号和抽象绘画元素点、线、面所形成的张力空间,凭无意识的感觉寻找新的象征符号,探求用主观的情感表达客观世界和宇宙有限的时空,对功利主义的排斥和对自然的向往,构建中国传统哲学“天人合一”的理想境界,把老庄学说中“道”的生命精神融入作品,并以此区别西方的抽象艺术(图8)。

图8 《大地无形》

研究阜阳剪纸艺术中视觉思维的“无意识心理”,面对自然物象进行抽象绘画创作时,不追求真实再现现实生活的本来面貌,不进入任何固定的思想体系和意识形态,摒弃习惯性和概念化的表达,快速捕捉头脑中激发出的意念图像,注重手与心灵的对话,寻求主体精神的自由。把创作过程看成自己与画布的一种对话与交融,随着内心的体验而自然发展表达情感,遵循内心真实本能的自然流露,凭直觉和偶发逐步确定表现对象,绘画成为情感上的直接宣泄,这是一种依据艺术直觉和偶发的创作建立在深刻的传统哲学理念上的敏锐的无意识知觉的释放。

结语

中国当代抽象艺术全新的审美视角,需要考虑艺术的民族性,受到的中国传统文化、民间文化等的影响,需要对传统文化不断拓展和延伸的创新精神,需要对日益边缘化的民间艺术进行解构研究,从传统文化符号中探寻新的审美精神。安徽阜阳剪纸艺术的独特视觉表现形式,扩展了抽象绘画语言表现的可能性。从视觉思维的角度对阜阳剪纸艺术进行深入发掘,充分利用民间传统文化资源寻找创作源泉发挥其价值,并把这种创作思维方式转换到当代抽象绘画创作中。“作为发生在中国本土文化环境中的抽象艺术,其精神内涵和艺术表现语言不可避免地带有中国文化的痕迹。对中国抽象艺术的文化痕迹的察觉和辨析,并不是刻意求得一种文化身份。如同全球化的历史进程无法抹杀各地域及民族的文化差异而总是借着各种地域文化展现自己的姿态和面貌一样,对艺术问题的探讨,一方面,离不开人类社会共享的资源背景;另一方面各种艺术形态都是在具体的文化环境、社会现实及生活感受的基础上生长起来的,只有将这两者结合起来,才能揭示艺术富藏的价值及特性,才能获得艺术中细微且充满质感的东西。”[13]阜阳剪纸艺术的传承需要当代艺术家积极参与,把当代艺术形式与阜阳传统剪纸艺术相结合,并融合中国特有的哲学理念、审美情趣、心理学等中国传统符号元素进行语言转换。通过对传统艺术精神和形式的借鉴和吸收,对我们当下自身的安徽文化资源全新解读和重构,塑造地域性文化特征,以创出具有东方原创精神的当代抽象绘画艺术。

[1]鲁道夫·阿恩海姆.视觉思维.审美白觉心理学[M].腾守尧,译.成都:四川人民出版社,1998:13.

[2]卡尔·卡夫卡.格式塔心理学原理[M].杭州:浙江教育出版社.1997:146-147.

[3]翟勇.意象油画之我见[J].美术,2006(2):94-95.

[4]李锦胜.试论中国画意境的模糊[J].文艺理论研究,1998(6):80-85.

[5]荣格.个性的完整[M].伦敦,1958:52-53.

[6]鲁枢元、童庆炳、程克夷、张皓.文艺心理学大辞典[M].武汉:湖北人民出版社,2001:54.

[7]鲁道夫·阿恩海姆.著.视觉思维——审美直觉心理学[M].滕守尧,译.成都:四川人民出版社,1998:5.

[8]傅世侠.关于视觉思维问题[J].北京大学报(哲学社会科学版).1999,36(192): 63-68.

[9]李林蟠,李敦祥.素描法则与形式[M].北京:人民美术出版社,2009:65.

[10]滕守尧.审美心理描述[M].成都:四川人民出版社,1998:369-397.

[11]金捷.中国当代表现性油画创作中视觉思维方式探究[J].南京艺术学院学报,2010(5):154.

[12]陈正雄.抽象艺术论[M].北京:清华大学出版社,2005:13.

[13]周爱民.抽象艺术与中国艺术精神[J].清华美术,2011(11):57.

10.14096/j.cnki.cn34-1333/c.2022.03.03

J52

A

2096-9333(2022)03-0018-06

2022-03-16

2018年安徽省人文社科重点项目“阜阳剪纸艺术视觉思维方式在中国当代抽象绘画创作中的转换研究”(SK2018A1106);2018年安徽省人文社科重点项目“阜阳剪纸的精神意蕴在当代绘画中的转译与重构”(SK2018A0691)。

曹光宇(1978- ),男,安徽太和人,讲师,硕士,主要研究方向:油画创作。