致使动结式“施事”“致事”的句法位置

2022-07-15邱林燕

邱林燕

致使动结式“施事”“致事”的句法位置

邱林燕

(江西农业大学 外国语学院,江西 南昌 330045)

致使动结式中,致事主语允许逆向约束,施事主语不允许逆向约束。这是由于在致使结构中施事和致事生成于不同的句法位置导致。致事生成于轻动词v2(CAUSE)P的指示语位置;施事主语动结式呈三层分裂VP结构,轻动词v2之上有导入意志性的功能范畴v1,施事生成于v1P的指示语位置,施事的句法位置高于致事,施事=致事+意志性。致使动结式的施事与致事的不同句法位置分析,为汉语致使结构的句法研究提供了一个新的视角。

致使动结式;施事;致事;句法位置;三层分裂VP结构

一、问题的提出

自王力[1]80-87将汉语动结式称为“使成式”以来,一般认为典型的动结式表示致使关系(1),是致使结构的一种。学界将致使关系中的引发者统称为“致事”[2]471-476,[3]21-39,[4]304-313。就致使动结式中的“致事”而言,关于其语义类型的分析较多[2]471-476,[3]21-39。比如,例(1)致事的语义类型分别为:(1a)动结式前项动词的施事兼致事;(1b)独立致事;(1c)活动致事;(1d)动结式前项动词的受事转致事。

(1)a. 张三打哭了弟弟。

b. 这件事愁白了张三的头发。

c. 听故事听烦了张三。

d. 那堆衣服洗累了姐姐。

如此这般,学界将致使动结式中的引发者统称为“致事”,对其语义类型进行了细致分析。(2),[3]21-39另外,从致事是否具有施事性,致事可分为两大类:“施事性致事”(也称“个体性致事”[3]21-39,[4]304-313或“致元”[5]72-79,[6]66-73,本文以下简称“施事”)和“非施事性致事”(也称“事件性致事”[3]或“致因”[5-6],本文以下简称“致事”)。

对致事的语义类型分析,可以帮助我们更好地认识致使动结式,为分析致使动结式的句法结构打下丰富的事实基础。不过,在分析致使动结式句法结构的研究中,很少看到将不同语义类型的致事区分开来讨论的研究。不论是施事性致事还是非施事性致事,一般都分析为由轻动词CAUSE或Voice导入,生成于相同的句法位置[7-15]。

我们发现,在致使动结式中,施事主语与致事主语在约束现象方面有不同表现:

(2)a. *他自己i的哥哥打哭了张三i。

b. 他自己i的病情愁白了张三i的头发。

c. 听他自己i小时候的故事听烦了张三i。

d. 她自己i的衣服洗累了姐姐i。

如例所示,(2a)施事主语致使动结式中,不允许宾语名词(张三)约束主语名词内部的照应语(他自己),而在(2b-d)所示的致事主语致使动结式中,经过多位汉语母语者的判断,宾语名词(张三、姐姐)可以约束主语名词内部的照应语(他自己、她自己)。

在约束理论(Binding Theory)[16]183-221中,照应语(比如,自己、他自己、她自己)在它的管辖范畴内必须受到约束。所谓照应语的管辖范畴,简单而言即为照应语所在的最小句子。一般而言,在其管辖范畴内,约束照应语的先行词必须成分统治(C-command)照应语(3)。比如,在(3a)所示句子中,主语成分统治宾语,因此宾语位置的照应语“他自己”受主语位置的“张三”约束,要求与“张三”同指,当“他自己”不与“张三”同指时,句子解读不成立。相反,如(3b)所示,照应语“他自己”处于主语位置,不受宾语位置的“张三”成分统治,因此“张三”不能成为照应语“他自己”的先行词,两者不能同指。

(3)a. 张三i喜欢他自己i/*j。

b. *他自己i喜欢张三i。

基于照应语与先行词之间的句法关系,我们知道,不成分统治照应语的要素无法成为先行词。回过头再看(2)的例句。根据约束理论,(2a)不可成立很好解释,因为主语位置内部的照应语不受宾语位置的先行词成分统治,违背了先行词必须成分统治照应语的约束原则,因此该解读不成立。难以解释的是(2b-d)。(2b-d)看似违背了约束原则,但是可以成立。这种现象称为“逆向约束(backward binding)”[17-20]。本文第三部分将对逆向约束现象进行更详细的考察。

基于施事主语致使动结式和致事主语致使动结式在逆向约束现象方面表现出的差异,很自然地有如下疑问:在致使动结式的句法结构中,施事和致事是否生成于相同的句法位置?如果是,如何解释两者在逆向约束现象方面表现出的差异?如果不是,两者的句法位置分别如何?两者具有怎样的句法关系?

本文拟采用藤田、松本[20]等提出的致使结构的三层分裂VP结构分析,进一步考察致使结构中的逆向约束现象,论证:在致使动结结构中,施事与致事生成于不同的句法位置,施事的句法位置高于致事。并从施事与致事在致使结构中所处的句法位置,为上述语言现象与疑问提供合理解释。

二、前人研究回顾

关于动结式的句法结构,先前学者进行过较多研究,而本文只关注致使动结式中的施事和致事的句法位置,因此重点回顾前人有关致使动结式中的施事或致事的句法结构分析。关于致使动结式中的施事或致事的句法位置,从目前查阅到的文献情况来看,前人研究中没有区分两者的句法位置。至于施事或致事的句法生成,有两种不同的分析方案:一种是由CAUSE导入,另一种是由Voice准允。

(一)CAUSE导入施事或致事的结构分析

Sybesma[7]9-58,Huang[8]1-43是主张由CAUSE导入动结式施事或致事的典型代表(类似的研究还有王玲玲[14]91-127;沈力[15]375-411;蔡军、张庆文[4]304-313等)。Sybesma主要采用小句(Small Clause,以下简称SC)分析法,将句子表面呈现主语和宾语两个论元的动结式(此类动结式也被称为“及物动结式”或“二元动结式”),一律分析为由CAUSE导入主语的结构,如下所示:

(4)[CAUSENP1 CAUSE [VPV1[SCNP2 V2]]

如(4)所示,Sybesma的小句分析中没有区分施事和致事,致使动结式的主语均是由CAUSE导入。即,主语名词与动结式前项动词V1在句法结构上没有语义关系,都是由CAUSE导入的致事(Causer)。比如(1)a、b的句法结构分别如(5)a、b所示。

(5)a.[CAUSE张三CAUSE [VP打[SC弟弟哭]]

b.[CAUSE这件事CAUSE [VP愁[SC张三的头发 白]]

虽然(1a)中的主语“张三”有V1“打”的“施事”解读,但Sybesma[7]认为这种解读不依赖句法结构,而是受人们百科知识影响的影子解读(shadow interpretation)。关于Sybesma[7]小句分析的利弊,很多研究作了详细评述,在此不赘述[9-12]。

与Sybesma[7]相同,Huang[8]也主张致使动结式的施事或致事均由CAUSE导入。不过,Huang[8]采用轻动词合并分析,从轻动词与动结式前项动词V1的合并情况方面试图区分施事与致事的不同。施事主语动结式和致事主语动结式的句法结构分别表示如(6):

(6)a.Causing with a manner(施事主语动结式)

[CAUSEPNP1 CAUSE-V1 [BECOMEP

BECOME [V2PNP2 V2]]]

b.Pure causative(致事主语动结式)

[CAUSEPNP1 CAUSE [BECOMEP

BECOME-V1 [V2PNP2 V2]]]

如(6)所示,在Huang[8]的句法分析中,施事与致事的区别在于CAUSE的状态,施事是由CAUSE-V1导入,而致事是由纯轻动词CAUSE导入。也就是说施事名词与动结式的前项动词V1在句法结构上处于局域关系,与V1保持句法语义关系,故而有“施事”的解读。致事由pure CAUSE导入,与V1在句法结构上没有语义关系。比如(1)a、b的句法结构分别如(7)a、b所示。

(7)a.[CAUSEP张三 CAUSE-打[BECOMEP

BECOME [V2P弟弟 哭]]]

b.[CAUSEP这件事 CAUSE [BECOMEP

BECOME-愁 [V2P张三的头发 白]]]

如上所述,相较于Sybesma[7]在句法结构上完全不区分施事与致事,Huang[8]在句法结构上试图区分施事与致事的不同,在句法结构上确保了“施事”解读的结构基础,这是分析上的进步。不过,与Sybesma相同,Huang也主张不论是施事还是致事均生成于CAUSEP的指示语位置,具有相同的句法位置。

(二)Voice准允施事或致事的结构分析

主张由Voice准允施事或致事的研究也不少。谢都泉、郭应可[12]50-59提出致使动结式的句法结构由三个谓词(也称“轻动词”)构成,vDO、vGO和vBE分别表示动作事件、状态变化和状态。其中的致使关系不是由轻动词CAUSE带来的,而是隐含于两个事件之间, 体现为 vDO和 vGO之间的中心语-补足语关系。动结式的前后项动词均是以词根的形式(√V1,√V2)分别与轻动词vDO、vBE合并。论元也由 vDO、vGO和vBE结构准允, 处在各自的指示语位置,分别表示受影响的事物、经历状态变化和保持某种状态的事物,施事或致事这些外论元由Voice准允。在谢都泉、郭应可的句法结构分析中,施事主语动结式的句法结构表示如(8),致事主语动结式的句法结构表示如(9)所示[12]56-57。

(8)张三砍倒了树。

(9)这件事哭累了张三。

如上(8)(9)树形图所示,施事主语动结式和致事主语动结式的句法结构虽然有所差异,但是主语均是由Voice准允,生成于相同的句法位置(VoiceP的指示语位置)。

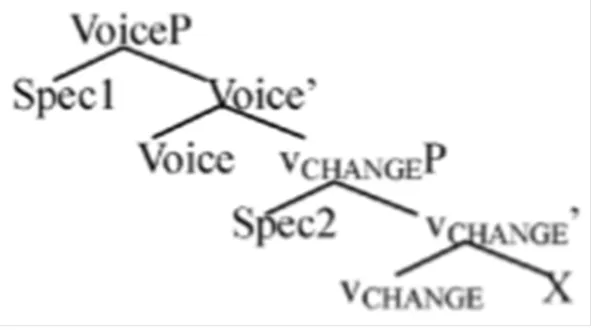

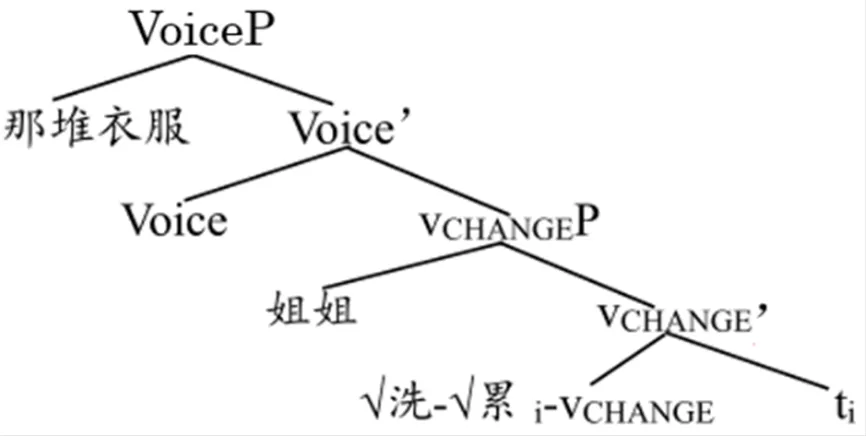

杨大然[13]2-13分析动结式的语义核心是事件谓词CHANGE,与之对应的功能语类vCHANGE是事件句法的结构核心,√V1和√V2分别以“融合”和“并入”方式与vCHANGE相融,致使动结式的主语均是由功能语类Voice准允的外论元。在杨大然[13]的分析中,致使动结式的句法结构表示如(10)。比如(1a)所示的施事主语动结式和(1d)所示的致事主语动结式的句法结构相同,分别表示如(11)(12)。

(10)致使动结结构(杨大然[13]9称之为“及物性动结结构”)

(11)张三打哭了弟弟。

(12)那堆衣服洗累了姐姐。

综上,我们概述了既有的句法分析。虽然分析手法各有不同,但是,各个分析中对施事和致事的句法位置都没有进行区分,一律分析为由CAUSE或Voice导入、生成于相同的句法位置。这种结构分析看似简洁,但是目前的研究没有涉及过逆向约束现象,此类分析面临如何解释施事主语动结式和致事主语动结式在逆向约束现象方面表现不同的问题。

关于逆向约束现象,Pesetsky[17]49,Fujita[18] 381-388,[19]146-173,藤田、松本[20]146结合英语和日语中的相关事实考察指出:致事主语致使句允许逆向约束,而施事主语致使句不允许逆向约束,这主要是由于致事与施事的句法位置不同导致。其中,藤田、松本[20]提出了致使结构的三层分裂VP结构,分析了施事和致事在三层分裂VP结构中的不同句法位置,很好地解释了致使结构中的逆向约束现象。藤田、松本[20]的分析给了本文很大启发,以下详述。

三、逆向约束及施事与致事在三层分裂VP结构中的句法位置

Fujita[18-19],藤田、松本[20]考察了英语双宾句和心理动词句以及日语使役句中的逆向约束现象。(例句来源分别为Fujita[19]149;藤田、松本[20]140,145)

(13)a. * Each other’s friends (intentionally) gave Bill and Mary a book.

b.? Each other’s pictures gave Bill and Mary a book.

(14)a.* Each other’s friends fear Jonh and Mary.

b.Each other’s pictures frighten John and Mary.

(15)a.*自分の母親が無理やり太郎に上京を思いとどまらせた。

(汉语意思:自己i的母亲强制让太郎i放弃去东京。)

b.自分の母親(の病状)が太郎に上京を思いとどまらせた。

(汉语意思:自己i母亲的病情使太郎i放弃去东京。)

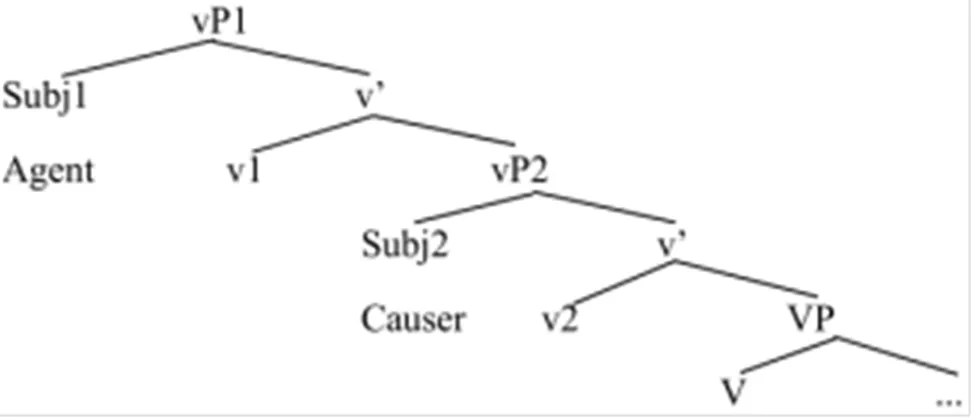

通过上述英语和日语的例句,同样发现致事主语致使句中允许逆向约束现象,而施事主语致使句不允许逆向约束。按照约束原则,照应语的先行词必须成分统治照应语。从致事主语致使句和施事主语致使句在逆向约束现象方面表现的不同,可以推测致事和施事在句法结构上的位置不同,施事的句法位置要高于致事的句法位置。基于此,藤田、松本将致使句的句法结构分析为三层分裂VP结构,即施事(Agent)的句法位置高于致事(Causer)[20]91。

(16)三层分裂VP结构

在三层分裂VP结构中,施事生成于上位轻动词vP1的指示语位置,致事生成于下位轻动词vP2的指示语位置。当致使结构中没有施事,即结构中没有v1,则构成致事主语致使句。由于在致使结构中不论是否有v1,宾语都需要被赋格,因此可知下位轻动词v2承担宾语名词的赋格[20]92。

在三层分裂VP结构的基础之上,藤田、松本[20]假设了功能范畴μ,决定名词被赋与的格特征是否输送到音声部门获得解释。也就是说功能范畴μ具有激活或者不激活格特征的功能。格特征的激活或者不激活总是以μ为媒介,在名词-动词以指示语-中心语(Spec-head)的结构中实现,不论是否有格标记,动词移动V→μ与名词移动NP→μP-Spec总是同时发生[20]96-97。换句话说,当μ发挥激活格特征功能的时候,μ实质上与格一致AgrO相同[21]146-150。与AgrO不同的是,μ还有不激活格特征的功能,比如,在以往的分析中被动句中动词的赋宾格能力被吸收,在功能范畴μ的假设中,则可解释为μ发挥了不激活格特征的功能。如此一来,通过μ具有激活或者不激活格特征的假设,以往的很多现象可以获得统一解释。

在三层分裂VP结构中嵌入功能范畴μ,伴随着承担宾语名词赋格功能的v2移动到μ,宾语名词也会移动μP的指示语位置(Spec)获得格特征激活,呈现如下结构[20]147:

(17)

如(17)所示,v2移动到μ,同时宾语Theme移动到μP的指示语位置(5)。基于这一结构布局,致事主语致使句中允许逆向约束,而施事主语致使句不允许逆向约束的现象便可做合理解释。即,在这一结构布局中,移动到μP指示语位置的Theme可成分统治(C-command)致事,因此句子生成时,宾语名词可作为致事主语名词中照应语的先行词,允许逆向约束现象成立。而施事生成于比μP更高位置的vP1的指示语位置,宾语Theme移动到μP的指示语位置也无法成分统治Agent,因此在施事主语致使句中不允许逆向约束现象成立。

综上所述,藤田、松本[20]将致使结构细化成三层分裂VP结构,施事和致事分别由不同的轻动词导入,施事的句法位置高于致事。并且通过功能范畴μ的假设,在句法结构上很好地解释了致事主语致使句允许逆向约束,而施事主语致使句不允许逆向约束的现象。藤田、松本为我们解释汉语致使动结式的问题提供了很好的思路借鉴和理论基础。

四、汉语中的功能范畴μ及施事动结式的三层分裂VP结构

(一)汉语中的功能范畴μ

上面已经论述,功能范畴μ决定宾语名词的格特征是否输送到音声部门获得解释。μ发挥激活或不激活格特征的功能之时,不论是否有格标记,动词移动V→μ与名词移动NP→μP-Spec总是同时发生。汉语中虽然没有格标记,但是名词的格特征也是在句法生成阶段得到核查,因此在汉语中也可以假设功能范畴μ。汉语的致事主语致使结构允许逆向约束现象可以很好地支持功能范畴μ存在于汉语句法结构中的假设。首先看致事主语动结式的情况,前面(2b-d)的逆向约束例句再抄录如下:

(18)a. 他自己i的病情愁白了张三i的头发。

b. 听他自己i小时候的故事听烦了张三i。

c. 她自己i的衣服洗累了姐姐i。

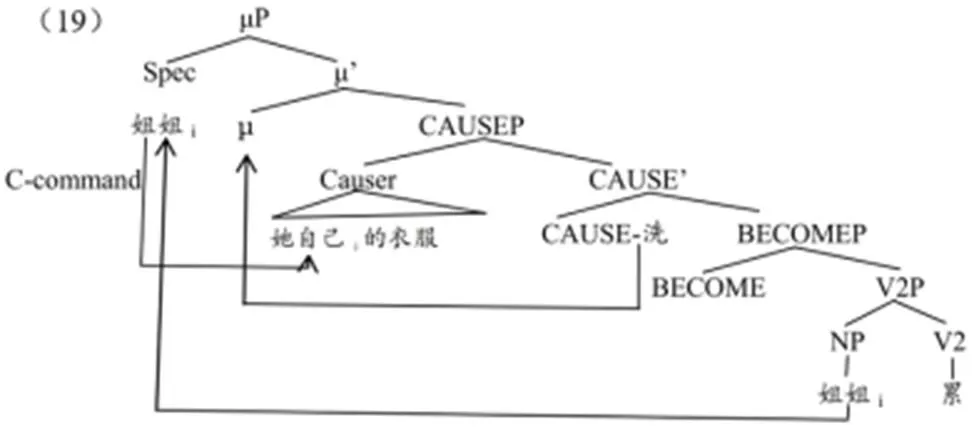

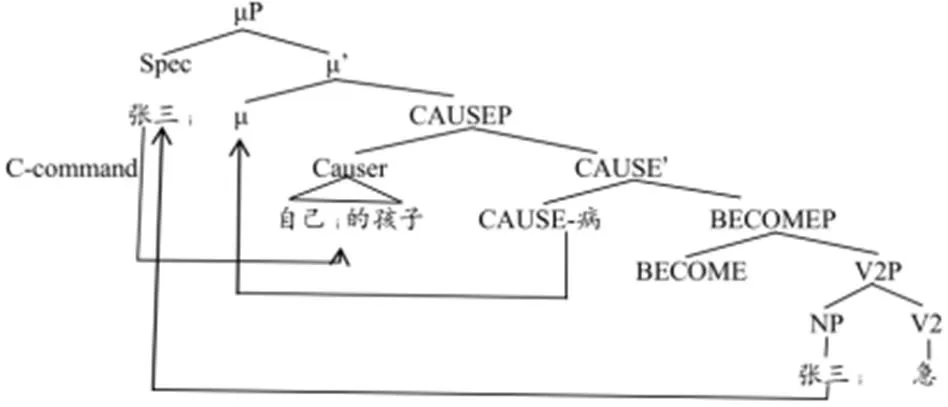

前面已经论及,汉语致事主语动结式中允许如(18)所示的逆向约束现象。在句法结构中加入功能范畴μ,(18)的逆向约束现象则可以从句法结构上得到合理解释。以(18c)为例,其句法结构可表示如(19)所示。(6)

(19)

如(19)的句法结构所示,伴随动词“CAUSE-洗”移位到μ,宾语名词“姐姐”也移动到μP的指示语位置。“姐姐”在μP的指示语位置可以成分统治致事名词内部的照应语“她自己”,故而句子生成时允许(18)所示的逆向约束现象。需要注意的是,宾语名词“姐姐”为获得格特征激活移动到μ的指示语位置是发生在逻辑式,句子生成时致事“她自己的衣服”会移动到句首主语位置,生成正常语序的句子。

汉语中的其他致使结构也可以为功能范畴μ的假设提供支持证据。汉语的致使句式中,除了致事主语动结式之外,“使”字句是典型的致事主语致使句。一般来说“使”字句的主语不能是施事解读,只能是致使事件[23]198-199,[24]24-27,[25]103-112。如(20a)所示,“使”字句的致事是“大家的议论”。我们发现“使”字句也允许逆向约束现象,如(20b)所示,致事名词内部的照应语“他自己”受役事名词“张三”约束。与致事主语动结式允许逆向约束一样,如果在“使”字句的致使结构中加入功能范畴μ,“使”字句中的逆向约束现象也可以得到合理解释。

(20)a. 大家的议论使张三很苦恼。

b. 他自己i家人的议论使张三i很苦恼。

另外,汉语的“把”字句也是致使结构的一种。而且如(21)a、b所示,与致使动结式相同,致使结构“把”字句的主语既可以是“施事”也可以是“致事”。

(21)a. 张三把弟弟打哭了。

b. 这件事把张三的头发愁白了。

同样,我们发现施事主语“把”字句不允许逆向约束,如(22a);而致事主语“把”字句允许逆向约束现象,如(22b)。

(22)a.*他自己i的哥哥把张三i打哭了。

b. 他自己i的病情把张三i的头发愁白了。

致事主语“把”字句允许逆向约束现象与上述致事主语动结式、“使”字句允许逆向约束现象相同,均可以通过在句法结构中导入功能范畴μ获得合理的结构解释。

以上,通过汉语致事主语动结式和致事主语“使”字句,以及致事主语“把”字句的逆向约束现象的分析,我们认为汉语的句法结构中也可假设功能范畴μ。功能范畴μ为解释汉语致事主语致使句允许逆向约束现象提供了结构基础,同时,汉语事实为功能范畴μ假设提供了支持证据。下面,我们通过汉语施事主语动结式的三层分裂VP结构继续讨论施事主语动结式的相关现象以及施事和致事的句法关系。

(二)施事动结式的三层分裂VP结构

如前所述,藤田、松本[20]等一系列的研究论证了致使结构中施事(Agent)与致事(Causer)的不同句法位置。在藤田、松本所示的句法结构中,致事由下位轻动词v2导入,v2相当于本文结构中所示的轻动词CAUSE。施事由上位轻动词v1准允,v1到底相当于哪一类语义的轻动词,藤田、松本没有明确论述。不过关于致使句中的“施事”,藤田、松本明确指出了致使结构中的“施事”是指具有意志性的致事,即“施事=致事+意志性”[20]45。由此可知,三层分裂VP结构中的v1是表示意志性的功能范畴。需要注意的是,所谓“意志性”并非专指“有意志”,而是指生成于v1P指示语位置的NP(施事)具有意志性,具体实施某个动作时,可以是有意志的行为(比如,可以与表示有意志的副词“故意”共现),也可以是无意志的行为(比如,可以与表示无意志的副词“不小心”共现)。

我们发现,汉语施事主语动结式确实既可以表示有意志行为(可以表示有意志的“故意”共现,如(23a)),也可以表示无意志行为(可以与表示无意志的“不小心”共现,如(23b))。相反,致事主语动结式中,即使其主语是人物名词(该人物名词不表示施事,而是致使事件“张三病了”涉及到的人物)也不能与表示意志性的副词共现,如(24)。

(23)a. 张三故意打哭了弟弟。

b. 张三不小心打哭了弟弟。

(24)a. *张三故意病急了家人。

b. *张三不小心病急了家人。

从(23)与(24)例句的对比中,我们发现施事主语动结式和致事主语动结式的区别不仅仅在于主语名词是“人”还是“事物”,也在于前项动词V1的意志性。只有主语是有意志性的人或动物名词且动结式的前项动词V1是具有意志性的动词,才构成施事主语动结式。比如(23)的主语名词是人物“张三”,动结式的前项动词是具有意志性的动词“打”,(23)则为施事主语动结式。而(24)中主语虽然是人物名词,但是前项动词“病”不具有意志性,(24)就不能算是施事主语动结式,其中的人物主语名词只是致使事件中涉及到的人物,真正的致事是事件“张三病了”。施事主语动结式的这些特点以及(23)与(24)的差异可以从施事主语动结式的三层分裂VP结构中得到有效解释。

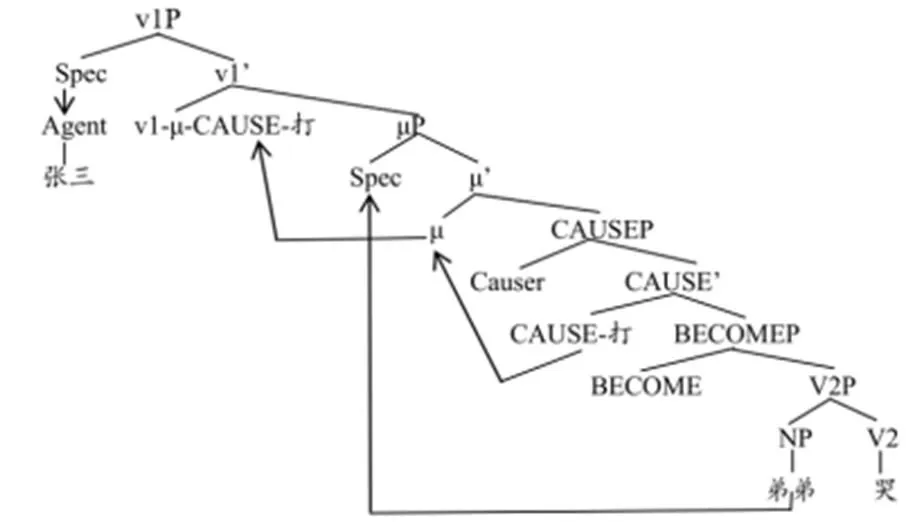

(25)

如(25)所示的施事主语动结式的句法结构,伴随“CAUSE-打”移位到μ,宾语名词“弟弟”会移位到μP的指示语位置获得格特征激活。另外,由于上位轻动词v1是不具有语音形式的轻动词,为满足v1的语音化要求“μ-CAUSE-打”继续移位到v1。(7)根据这一句法结构,可以有效解释以下现象。

首先,施事主语动结式不允许逆向约束现象。宾语名词移位到μP的指示语位置依然低于v1P的指示语位置,因此无法成分统治生成于v1P指示语位置的施事,故而施事主语动结式不允许逆向约束现象。该解释也同样适用施事主语“把”字句不允许逆向约束现象(如(22a))。

其次,施事=致事+意志性。如(25)句法结构所示,受v1语音化要求的驱使,“μ-CAUSE-打”移位到v1,生成于v1P指示语位置的施事(Agent)与“v1-μ-CAUSE-打”整体保持局域关系。如上所述,v1是导入意志性的轻动词,CAUSE是导入致事(Causer)的轻动词,因此“施事”等于“致事+意志性”之和。

另外,施事主语动结式的前项动词V1必须为具有意志性的动词,否则不构成施事主语动结式。Huang[8]的句法结构显示,在汉语中不论动结式前项动词V1是有意志的动词还是无意志的动词,都能够与轻动词CAUSE合并。另外,动结式的主语之所以是“施事”在于句法结构中有导入“意志性”的轻动词v1。如上结构所示,应v1语音化的要求,CAUSE-V1必须移位到v1,因此,如果动结式前项动词V1是不具有意志性的动词,则与v1的性质不相容,导致派生失败。所以,如果动结式前项动词V1不具有意志性,那么句法结构上就不能有v1,也就不构成施事主语,只能构成致事主语解读。比如(24)所示的动结式为致事主语动结式。这一分析可以从该类动结式允许逆向约束现象得到证据支持,如(26)。

(26)(别人的孩子不心疼,)自己i的孩子病急了张三i。

在致事主语动结式的结构中没有上位轻动词v1,主语“自己的孩子”生成于CAUSEP的指示语位置。当“CAUSE-病”移位到μ,宾语名词“张三”也同时移位到μP的指示语位置,便可成分统治致事名词中的照应语“自己”,于是句子生成时允许逆向约束现象。

结语

汉语致使动结式中,致使关系的引发者可区分为“施事性致事”(本文简称“施事”)和 “非施事性致事”(本文简称“致事”),目前的句法结构分析没有对施事和致事的句法位置进行区分讨论,两者均被分析为生成于CAUSEP或VoiceP的指示语位置。我们发现,施事主语动结式和致事主语动结式在是否允许逆向约束方面表现不同,致事主语动结式允许逆向约束,施事主语动结式不允许逆向约束。本文根据藤田、松本等提出的三层分裂VP结构以及功能范畴μ的假设,论证了致使动结结构中的施事与致事的不同句法位置和两者的句法关系。在致使动结结构中,施事与致事由不同的轻动词导入,生成于不同的句法位置。致事生成于轻动词v2(CAUSE)P的指示语位置;施事主语动结式呈三层分裂VP结构,轻动词v2之上有导入意志性的功能范畴v1,施事生成于v1P的指示语位置,施事的句法位置高于致事。另外,通过考察汉语致事主语致使句(致事主语动结式、“使”字句、致事主语“把”字句)中的逆向约束现象,论证了汉语中也可假设功能范畴μ。功能范畴μ为解释汉语致事主语致使句允许逆向约束现象提供了结构基础,同时,汉语事实为功能范畴μ的假设提供了支持证据。最后,通过“意志性”的讨论,进一步明确了施事动结结构中的施事与致事的句法关系,施事=致事+意志性。

本文关注到了致使动结式中施事主语与致事主语在是否允许逆向约束现象方面表现不同,进而分析了致使动结结构中施事与致事的不同句法位置,打破了将施事与致事进行统一分析的传统观点。本文的分析为汉语致使结构的句法研究提供了一个新的视角,今后对致使结构中施事主语与致事主语不同句法位置背后的理论蕴含,还有待进一步探讨和分析。

(1)“买贵、挖浅”等表示不符合某一标准的偏离义动结式不属于致使动结式,不在本文讨论范围之内。

(2)施春宏指出,只要是使因事件中的语义成分都有可能成为动结式的致事。也就是说,除了前项动词的施事和受事,前项动词可支配的与事、对象、结果和工具、材料、方式、目的、角色、处所、范围等其他论元,在语义解读满足的条件下,也可能成为致事。本文后文会论述,只有“施事”与其他类型致事的句法位置不同。因此,此处省略其他类型致事的更多例句。

(3)Chomsky的约束理论中有三个原则,分别规定照应成分、代指成分、定指成分的约束关系。A原则: 照应成分在它的管制范畴内必须受到约束。B原则:指代成分在它的管制范畴内必须自由。C原则: 定指成分在整个句子中都必须自由。本文此处涉及到的是规定照应语成分约束关系的A原则。

(4)Sybesma标注为CAUS,本文以下统一标注为CAUSE。

(5)需要注意的是,宾语Theme为获得格特征(不)激活移动到μ的指示语位置是发生在逻辑式(LF),句子生成时致事(Causer)会移动到句首主语位置,便生成正常语序的句子。

(6)邱林燕在Sybesma,Huang的基础上,进一步分析了致事名词与前项动词V1的语义关系,提出致事主语动结式的句法结构中轻动词CUASE不是如Huang所主张的那样为纯轻动词,V1与轻动词BECOME合并后会继续移位上升与CAUSE合并。V1是否与CAUSE合并对本文此处的分析没有影响,因此本文主要在Huang的句法结构基础上进一步分析,不赘述对Huang结构分析的修正。

(7)不具有语音形式的轻动词属于接辞(affix)或者约束形态辞(bound morpheme),语音形态上不能独立存在,会触发下位动词移位获得语音实现。这一观点最早在Larson分析英语双宾语句式时提出,后来通过Hale & Keyser;Chomsky等研究的发展,被吸收到生成语法极简主义理论中,占重要理论地位。

[1]王力.中国现代语法[M].北京:中华书局,2014:80-87.

[2]熊仲儒.动结式的致事选择[J].安徽师范大学学报(人文社会科学版),2004(4):471-476.

[3]施春宏.动结式致事的类型,语义性质及其句法表现[J].世界汉语教学,2007(2):21-39.

[4]蔡军,张庆文.汉语隐性事件性致使句的句法语义研究[J].现代外语(双月刊),2017(3):304-313.

[5]严辰松,刘虹.汉语动结式研究新视角——以承载状态变化的主体为中心[J].解放军外国语学院学报,2018(2): 72-79.

[6]严辰松.论汉语带“宾语”自致使动结式[J].解放军外国语学院学报,2019(1):66-73.

[7]Sybesma, R. The Mandarin VP [M]. Kluwer Academic Publishers, 1999:9-58.

[8]Huang, C.-T. Resultatives and Unaccusatives: a Parametric View [J].中国语学,2006(253):1-43.

[9]熊仲儒.现代汉语中的致使句式[M].合肥:安徽大学出版社,2004:202-300.

[10]熊仲儒,刘丽萍.动结式的论元实现[J].现代外语(季刊),2006(2):120-130.

[11]熊仲儒.英汉致使句论元结构的对比研究[M].上海:上海外语教育出版社,2015:127-182.

[12]谢都泉,郭应可.汉语结果结构的小句分析评述及新模式[J].外国语,2008(4):50-59.

[13]杨大然.生成性建构主义视角下动结式的核心问题探究[J].外国语,2018(2):2-13.

[14]王玲玲.漢語動結結構句法輿語義研究[D].香港:香港理工大学,2001:91-127.

[15]沈力.結果複合動詞に関する日中対照研究-CAUSE顕在型とCAUSE潜在型を中心に[C]//影山太郎(編)複合動詞研究の最先端-謎の解明に向けて.東京:ひつじ書房,2013:375-411.

[16]Chomsky, N. Lectures on Government and Binding (The Pisa Lectures)[M].New York: Mouton de Gruyter, 1993:188.

[17]Pesetsky, D.Zero Syntax: Experiencers and Cascades[M]. Cambridge, MA:MIT Press,1995:49.

[18]Fujita, K. Object movement and binding at LF[J]. Linguistic Inquiry,1993(2):381-388.

[19]Fujita, K. Double Objects, Causatives, and Derivational Economy[J].Linguistic Inquiry, 1996 (1):146-173.

[20]藤田耕司、松本マスミ.語彙範疇(Ⅰ)動詞[M].東京:研究社,2005:89-151.

[21]Chomsky,N.The Minimalist Program [M]. Cambridge, MA:MIT Press, 1995:146-150.

[22]邱林燕.中国語結果構文の構文構築と軽動詞併合[J].国際広報メディア・観光学ジャーナル, 2017(24): 75-90.

[23]李临定.现代汉语句型[M].增订本.北京:商务印书馆,2011:198-199.

[24]郭姝慧.“使”字句的成句条件[J].语文研究,2004(2): 24-27.

[25]杨大然.事件句法视域下“把”字句与“使”字句的比较研究[J].解放军外国语学院学报,2017(6):103- 112.

[26]Larson, R. On the double object construction[J]. Linguistic Inquiry, 1988(3):335-391.

[27]Hale, K. & S. Keyser. On Argument Structure and the Lexical Expression of Syntactic Relations [C]// Hale, K. & S. Keyser. The View from Building 20. Cambridge, MA: MIT Press, 1993:53-109.

Syntactic Positions of Agent and Causer in Causative Resultative-Constructions

QIU Lin-yan

(School of Foreign Languages, Jiangxi Agricultural University, Nanchang 330045, Jiangxi )

The resultative constructions with agent subjects and the resultative constructions with causer subjects are different in whether the backward binding is allowed. This difference is related to the different syntactic positions of agent and causer in causative structure. In causative structure, causer and agent are generated in different syntactic positions. Causer is generated in the Spec of light verb v2 (CAUSE)P, while agent is generated in the Spec of light verb v1P which higher than v2 in the triple split VP structure. So, the syntactic position of agent is higher than the causer, agent = causer + volition. This analysis provides a new perspective for the syntactic study of Chinese causative constructions.

causative resultative-constructions; agent; causer; syntactic positions; triple split VP structure

10.14096/j.cnki.cn34-1333/c.2022.03.10

H146

A

2096-9333(2022)03-0065-08

2021-12-09

江西省社会科学研究青年项目“汉英日一元结果句的句法语义对比研究及其理论蕴含”(19YY23)。

邱林燕(1985- ),女,江西抚州人,讲师,博士,研究方向:句法学、汉日语对比。